诏安湾及毗邻海域大型底栖生物的群落结构特征

戴 红,董炜峰,陈 瑶,戴桂香,杨毕铖,周时强

(1.国家海洋局厦门海洋环境监测中心站, 福建 厦门 361008;2.厦门大学海洋与地球学院, 福建 厦门 361005 )

诏安湾及毗邻海域大型底栖生物的群落结构特征

戴 红1,董炜峰1,陈 瑶1,戴桂香1,杨毕铖1,周时强2

(1.国家海洋局厦门海洋环境监测中心站, 福建 厦门 361008;2.厦门大学海洋与地球学院, 福建 厦门 361005 )

根据2015年夏季(8月)和秋季(10月)在诏安湾及毗邻海域开展的30个站位大型底栖生物调查资料,分析了该海域大型底栖生物的群落结构特征。结果显示,该海域大型底栖生物种类丰富,夏、秋季共采获165种,其中多毛类(80种)、软体动物(32种)、甲壳动物(26种)是海区种类组成的优势类群。夏、秋季优势种均为多毛类,共有种包括奇异稚齿虫、角海蛹、梳鳃虫、寡鳃齿吻沙蚕和似蛰虫。夏、秋季平均生物量分别为18.22 g/m2和8.18 g/m2,平均栖息密度分别为120个/m2和73个/m2。生物量组成以多毛类、软体动物和棘皮动物为主,栖息密度组成以多毛类为主。生物量和栖息密度总体分布均呈现由近岸往外逐渐减少趋势。秋季的多样性指数略高于夏季,但都处于中等水平。 3个不同区块比较,湾外的大型底栖生物的种类数、生物量和多样性指数都要比湾内和湾口高。与历史资料对比,本次调查平均总生物量和平均总栖息密度均有明显下降;生物量组成、栖息密度组成以及优势种都有明显变化。

大型底栖生物;群落结构;诏安湾

海洋底栖动物是海洋生物的重要组成部分,是海洋生物食物链结构中的重要环节,对海洋生态系统物质循环、能量流动有积极作用[1]。底栖动物对于环境污染也有一定的指示作用,长期以来一直作为监测研究生态系统变化的主要对象[2],因此在环境监测研究领域中具有重要的地位。

诏安湾地处福建省诏安县东南沿海, 位于23°34′24″~23°45′08″N、 117°15′50″~117°22′34″E , 东邻东山岛, 西接诏安宫口半岛, 东北面经八尺门海峡水道与东山湾相连 , 现已被八尺门海堤切断成独立的海湾。湾口朝南,口小腹大,口门有城州岛和西屿等岛屿屏障[3]。许翠娅等于2001年对该海域开展过浮游植物的生态特征研究[4],蔡清海等于2000—2001年对该海域开展过环境质量评价[5],林俊辉等于2011年对古雷半岛周边海域开展过大型底栖生物多样性研究[6],自1989年中国海湾调查[3]以来,至今还未有人对该海域的大型底栖生物进行过调查研究,间隔26年大型底栖生物的群落结构可能发生了一定的变化,因此本文于2015年夏、秋两季对该海域大型底栖生物的群落结构特征进行研究,目的在于分析诏安湾及毗邻海域大型底栖生物的群落结构现状,以期为沿岸工业区海洋生态影响评价和海洋管理提供重要的参考。

1 材料与方法

1.1 调查时间及分析方法

本研究于2015年8月(夏季)、10月(秋季)在诏安湾及毗邻海域布设30个站位(如图1),开展大型底栖生物调查。采样使用面积为0.05 m2的抓斗式采泥器,每站采样4次。泥样经简易淘洗后,用孔径为0.5 mm的网筛分离出大型底栖生物标本。用体积分数为 5%的甲醛溶液将样品现场固定,带回实验室供分析鉴定。室内样品的称重、计算和资料分析整理均按《海洋监测规范》第7部分:近海污染生态调查和生物监测[7]进行。生物量以g/m2为单位,栖息密度则以个/m2为单位。

1.2 数据处理

优势种的优势度(Y)[9]:Y= (ni/N)×fi

式中:N为采集样品中所有物种的总个体数,S为采集样品中的物种总数,Pi为第i种的个体数与样品中的总个体的比值,ni为第i种的总个体数,fi为第i种在各站位出现的频率。

本文的平面分布图用Arcgis10软件绘制。

2 结果

2.1 物种组成及优势种

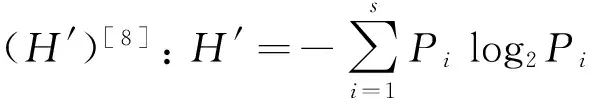

2015年8月(夏季)和10月(秋季)航次调查共鉴定大型底栖生物165种,其中多毛类80种、软体动物32种、甲壳动物26种、棘皮动物11种、其他动物16种,多毛类占绝对优势,占总种类数的48.5%。夏季航次共鉴定大型底栖生物126种,其中多毛类64种、软体动物21种、甲壳动物19种、棘皮动物9种、其他动物13种。从种类分布来看(图2),调查海域湾外种类数变化大于湾内;高值区集中分布在湾外,最高值出现在D29站;低值区集中在湾口,最低值出现在D13站。秋季航次共鉴定大型底栖生物112种,其中多毛类60种、软体动物23种、甲壳动物17种、棘皮动物7种、其他动物5种。从种类分布来看(图2),调查海域湾外种类数变化大于湾内;高值区集中分布在湾外,最高值出现在D24站;低值区集中在湾口,最低值出现在D13站。

调查海域大型底栖生物种类数较丰富,种类出现率较高,大型底栖生物种类在夏、秋季航次各站中出现频率达20%以上均有10种,均为多毛类,夏季分别为奇异稚齿虫(Paraprionospiopinnata)、稚齿虫(Prionospiosp.)、角海蛹(Opheliaacuminata)、梳鳃虫(Terebellidesstroemii)、锥唇吻沙蚕(Glyceraonomichiensis)、真节虫(Euclymenesp.)、异足索沙蚕(Lumbrinerisheteropoda)、寡鳃齿吻沙蚕(Nephtysoligobranchia)、背蚓虫(Notomastuslatericeus)和吻沙蚕(Glycerasp.),最高出现频率为47%;秋季分别为奇异稚齿虫、真节虫、纵沟纽虫(Lineussp.)、角海蛹、寡鳃齿吻沙蚕、拟节虫(Praxillellasp.)、梳鳃虫、后指虫(Iaonicecirrata)、梯额虫(Scalibregmainflatum)和稚齿虫,最高出现频率为34%;共有种为奇异稚齿虫、稚齿虫、角海蛹、梳鳃虫、真节虫、寡鳃齿吻沙蚕。夏季航次优势度指数Y>0.01有7种,均为多毛类,分别为奇异稚齿虫、角海蛹、稚齿虫、梳鳃虫、寡鳃齿吻沙蚕、似蛰虫(Amaeanatrilobata)和异足索沙蚕,其中奇异稚齿虫占较大优势(Y=0.10)。秋季航次优势度指数Y>0.01有8种,均为多毛类,分别为奇异稚齿虫、角海蛹、梳鳃虫、真节虫、寡鳃齿吻沙蚕、纵沟纽虫、似蛰虫和拟节虫。此外,在调查中还发现不少重要经济种类,如:在夏季航次的D21站发现有波纹巴非蛤(Paphiaundulata),夏季航次的D15和D21站和秋季航次的D19站发现有棘刺锚参(Protankyrabidentata),秋季航次的D24站发现有凸壳肌蛤(Musculussenhousia),夏季航次的D23、D25和D28站、秋季航次的D25、D27和D28站发现有国家二级保护动物白氏文昌鱼(Branchiostomabelcheri)。

2.2 生物量和栖息密度

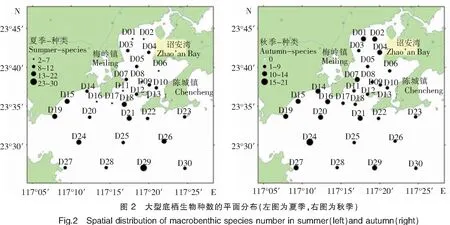

夏季航次调查的大型底栖生物生物量介于0.20~70.90 g/m2之间(图3),平均为18.22 g/m2,各站位大型底栖生物的生物量有一定的差异,高值区集中分布在湾外近岸海域,最高值出现在D14站;低值区集中在湾口靠近陈城镇近岸海域,最低值出现在D13站。从夏季生物量组成上来看,多毛类、软体动物和棘皮动物是海区生物量组成的优势类群,各占23.5%~26.9%,三者合占总生物量的74.0%。秋季航次调查的大型底栖生物生物量介于0.00~46.10 g/m2之间(图3),平均为8.18 g/m2,各站位大型底栖生物的生物量有一定的差异,高值区集中在湾口位于梅林镇近岸海域和湾外西侧近岸海域,最高值出现在D07站;低值区集中在湾口位于陈城镇近岸海域,最低值出现在D13站。从生物量组成上来看,与夏季相同,优势类群也是多毛类、软体动物和棘皮动物,各占24.5%~41.3%,三者合占总生物量的93.8%。

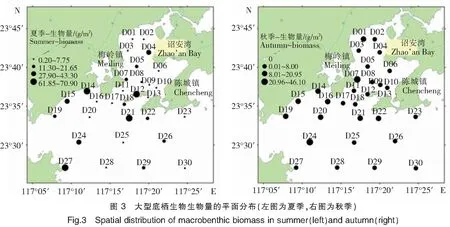

夏季航次调查的大型底栖生物栖息密度介于10~485个/m2之间(图4),平均为120个/m2,各站位大型底栖生物栖息密度有较大的差异,高值区集中在湾口中部海域和湾外中部海域,最高值出现在D18站;低值区集中在湾口靠近陈城镇近岸海域,最低值出现在D13站。从栖息密度组成上来看,多毛类占绝对优势,占73.2%。秋季航次调查的各站大型底栖生物栖息密度介于0~165个/m2之间(图4),平均为73个/m2,各站位大型底栖生物栖息密度有一定的差异,高值区集中分布在湾外西侧附近海域和湾顶,最高值出现在D24站;低值区集中在湾口,最低值出现在D13站。从栖息密度组成上来看,与夏季相同,也是多毛类占绝对优势,占69.0%。

夏季航次调查的大型底栖生物生物量和栖息密度均高于秋季,变化幅度也均大于秋季。两季海区生物量组成的优势类群均为多毛类、软体动物和棘皮动物;栖息密度组成均以多毛类为主,且占绝对优势;生物量和栖息密度变化幅度均湾外大于湾内,总体分布均呈现由近岸往外逐渐减少趋势。

2.3 生物多样性指数

夏季各站大型底栖生物多样性指数H′范围介于1.00~4.23之间,平均值为2.81。大于3的站位多集中在湾外,最高值位于D15站;小于2的站位多集中在湾口附近,最低值位于D13站。秋季各站大型底栖生物多样性指数H′范围介于0.81~4.21之间,平均值为2.88。大于3的站位多集中在湾外,最高值位于D24站;小于2的仅D08和D23站。

2.4 不同区块比较

本研究根据地理位置将调查海域分成湾内、湾口和湾外3个区块,表1是不同区块大型底栖生物比较。夏、秋季3个区块种类数均为湾外(96种,43种)>湾口(49种,40种)>湾内(35种,39种),多样性指数H′均为湾外(3.22,3.01)>湾内(2.57,2.84)>湾口(2.27,2.63),湾口与湾内的种类数和多样性指数相差不大,湾外的大型底栖生物多样性最好。夏、秋季3个区块栖息密度和生物量变化趋势有所不同:夏季栖息密度均值大小以湾外(135个/m2)>湾口(115个/m2)>湾内(92个/m2),生物量均值大小以湾外为最高(24.39 g/m2),湾内与湾口较为接近(12.15 g/m2,12.00 g/m2);秋季栖息密度均值大小以湾内(83个/m2)>湾外(79个/m2)>湾口(62个/m2),生物量均值大小以湾外(9.41 g/m2)>湾口(8.93 g/m2)>湾内(5.49 g/m2)。3个区块的大型底栖生物种类组成均以多毛类、软体动物和甲壳动物3个类群为主;栖息密度组成均以多毛类为主,且均占绝对优势;生物量组成有所不同:湾内的生物量组成以多毛类为主,湾口以棘皮动物和多毛类为主,湾外以多毛类和软体动物为主。

表1 不同区块大型底栖生物比较Tab.1 Comparison of macrobenthos in three different areas

3 讨论

3.1 群落特征

调查海域大型底栖生物种类较为丰富,以多毛类占优势,但各站的种类数差异较大。沉积物类型是影响底栖生物分布的重要因子之一[10]。受漳江径流、潮汐和波浪的影响,诏安湾海域底质多样化,有粘土质粉砂、粉砂、中粗砂、粗中砂和细中砂等类型,多样化的底质适宜不同生活方式的生物栖息,加上诏安湾内有养殖活动,海区营养物质相对丰富,有利于底栖生物获取充足的食物,因此造就丰富的底栖生物种类。但由于有些站位底质类型为细砂或中砂,有机质含量低,不适宜底栖生物栖息,故这些站位的种类数较少,从而出现各站的种类数差异较大的现象。

夏、秋季大型底栖生物优势种均为多毛类,两季共有种为奇异稚齿虫、角海蛹、梳鳃虫、寡鳃齿吻沙蚕和似蛰虫,这与诏安湾海域底质类型主要以粘土质粉砂和粉砂为主有关,粘土质粉砂和粉砂有机质含量丰富,以吞食沉积物表层有机碎屑为生的多毛类在粘土质粉砂和粉砂中种类和数量均较多,如奇异稚齿虫、梳鳃虫和似蛰虫等均为粘土质粉砂和粉砂的主要优势种。海域还有不少可直接开发利用的经济种类,如波纹巴非蛤、棘刺锚参、凸壳肌蛤等,另发现有国家二级保护动物白氏文昌鱼,均有一定的资源量,有较好的开发利用价值和前景,应合理开发利用和保护。

夏、秋两季大型底栖生物多样性指数中等,秋季大型底栖生物多样性指数略优于夏季,两季差异不大,说明该海域大型底栖生物群落多样性稳定。导致个别站位多样性指数低的原因是站位中检出的种类数较少,而导致个别站位多样性指数高的原因是站位中检出的种类数较多,且没有出现绝对或者单一的优势种。由此可见,站位种类数、优势种数和栖息密度对诏安湾及毗邻海域大型底栖生物群落结构的多样性指数影响非常明显。

3.2 不同区块的比较

夏季航次3个区块大型底栖生物的种类数、栖息密度和生物量的变化幅度均明显大于秋季,夏季除湾内种类数略低于秋季外,其余区块的种类数、栖息密度和生物量均高于秋季,夏、秋季多样性指数较为接近。而夏季航次湾外种类数、栖息密度、生物量和多样性指数均明显高于湾内和湾口,这与湾外站位多于湾内和湾口有关,同时还与湾内和湾口水流速度相对较缓,沉积物类型均以粘土质粉砂为主,而湾外水动力较强,沉积物类型以粉砂为主有关。底栖生物的分布还同海流等因素有关[11],黑潮暖流和南海暖流带来的高温高盐水,为诏安湾湾外的沉积物提供了丰富的营养物质和有机质,因此湾外的大型底栖生物的种类数、生物量和多样性指数均高于湾内和湾口。

3.3 与历史资料的对比

根据中国海湾志[3]的研究表明,1989年春、秋两季共获得底栖生物122种,平均总生物量为80.99 g/m2(秋季为82.93 g/m2),平均总栖息密度为285个/m2(秋季为139个/m2)。生物量和栖息密度数量分布很不均匀,生物量为75.71~273.74 g/m2,栖息密度为208~1 334个/m2。生物量和栖息密度组成主要均以软体动物为主。优势种有多毛类的背蚓虫、毡毛岩虫(Marphysastragulum)、特矶沙蚕(Euniphysasp.)和梳鳃虫,软体动物的凸壳肌蛤、波纹巴非蛤,甲壳动物的拟盲蟹(Typhlocarcinopssp.)、弯六足蟹(Hexapusanfractus)和模糊新短眼蟹(Neoxenophthalmusobscurus)。对比本次调查结果:这26年来该海域底栖生物种类数有所升高,但平均总生物量和平均总栖息密度无论是与春、秋两季平均还是仅与秋季相比均有明显下降。近些年来,由于过度捕捞、大量养殖和涉海工程等不利因素的影响,再加上水交换变差,使得淤泥堆积加速,很大程度上改变了底栖生物的生境,并且水交换速率的降低也加重水污染的程度,致使诏安湾的大型底栖生物栖息密度和生物量骤减,这与作为有机物污染指标生物的奇异稚齿虫成为该海域第一优势种,说明该海域底质受到了一定的污染的结果相符。生物量和栖息密度数量分布均很不均匀,但变化幅度明显减小。生物量和栖息密度组成有所变化,从以软体动物为主转变为现在的以多毛类为主,这部分导致了海区生物量的下降。生物量和栖息密度低值区同样位于湾口处。优势种也有明显变化,不少原有的优势种出现频次和密度明显降低,原有优势种重要经济种类波纹巴非蛤仅在本次调查夏季航次的D21站有发现,而在本次调查中未发现原有的优势种特矶沙蚕和弯六足蟹。

[1]余方平,王伟定,金海卫,等. 2003年夏季浙江沿岸大型底栖生物生态分布特征[J]. 上海水产大学学报,2006,15(1):59-64.

[2]孙松. 人类活动对海洋生态系统的影响[J]. 科学对社会的影响,2002,(1):1-5.

[3]中国海湾志编委会.中国海湾志[M] . 北京:海洋出版社,1994.

[4]许翠娅. 诏安湾浮游植物的生态特征研究[J]. 福建水产,2008,(1):13-18.

[5]蔡清海,钱小明,方民杰,等. 诏安湾环境质量评价[J]. 江西水产科技,2006,(4):8-12.

[6]林俊辉,王建军,林和山,等. 福建古雷半岛周边海域春季大型底栖生物多样性现状[J]. 渔业科学进展,2015,36(2):23-29.

[7]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会. GB 17378.7—2007 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测[S]. 北京:中国标准出版社,2007.

[8] SHANNON C E,WEAVER W. The mathematical theory of communication[M]. Urbana IL:University of Illinois Press,1949:125.

[9] 孙翠慈,王友绍,孙松,等. 大亚湾浮游植物群落特征[J]. 生态学报,2006,26(12):3948-3958.

[10] 张雅芝,胡家财,钟幼平,等. 东山湾底栖生物生态研究[J]. 台湾海峡,1997,16(4):441-448.

[11] 王彦国,林茂,项鹏,等. 台湾海峡中北部海域春季小型底栖生物丰度和生物量[J]. 台湾海峡,2010,29(3):373-379.

Analysis of macrobenthos community structure characteristics in the waters near Zhao’an Bay

DAI Hong1,DONG Weifeng1,CHEN Yao1,DAI Guixiang1,YANG Bicheng1,ZHOU Shiqiang2

(1.Xiamen Marine Environmental Monitoring Central Station,SOA,Xiamen 361008,China;2. College of Ocean and Earth Sciences,Xiamen University,Xiamen 361005,China)

The present study reported on the community structure characteristics of macrobenthos,based on water samples of 30 stations collected in near Zhao’an Bay in summer(August) and autumn (October) of 2015. 165 species were indentified,which indicated macrobenthos species were abundant in this area. There were 80 polychaetes,32 molluscs and 26 crustaceans,which were the dominant taxa. Polychaeta was the dominant taxon in summer and autumn,andParaprionospiopinnata,Opheliaacuminate,Terebellidesstroemii,NephtysoligobranchiaandAmaeanatrilobatawere the dominant species. The average biomasses of macrobenthos were 18.22 g/m2and 8.18 g/m2in summer and autumn respectively,and the average densities were 120 ind/m2respectively and 73 ind/m2respectively.The biomass was mainly composed of polychaeta,mollusca and echinodermata. The density was mainly composed of polychaeta. Distributions of macrobenthos biomass and density showed a decreasing trend gradually from inshore to offshore. The diversity index of macrobenthos in autumn was slightly higher than that in summer,but both of them were at a medium level. Compared with the three different areas,the microbenthic species,biomass and diversity in the open bay were much higher than that in the inner bay and in the bay mouth. Compared with the historical data,the average biomass and density of the survey were significantly decreased. Biomass and density composition and dominant species had significant changes.

macrobenthos;community structure;Zhao’an Bay

2016-12-07

戴 红(1978-)女,在读研究生,工程师,主要从事海洋环境监测与环境评价.E-mail:nbdh01@163.com

X834

A

1006-5601(2017)01-0047-07

戴 红,董炜峰,陈 瑶,等.诏安湾及毗邻海域大型底栖生物的群落结构特征[J].渔业研究,2017,39(1):47-53.