盐度、密度和底质对双线紫蛤幼贝存活及生长的影响

陈 志

(福建省淡水水产研究所,福建 福州 350002)

盐度、密度和底质对双线紫蛤幼贝存活及生长的影响

陈 志

(福建省淡水水产研究所,福建 福州 350002)

采用单因素实验方法对双线紫蛤(Sanguinolariadiphos)幼贝的存活与生长进行了研究。实验设置了7个盐度梯度(10~40)、5个密度梯度(500~10 000 ind/m2)和5种底质类型(全细砂、90%细砂+10%细泥、80%细砂+20%细泥、70%细砂+30%细泥、全粗砂),研究了不同盐度、密度、底质对其存活、生长的影响。结果表明:盐度20、25和30组存活率、生长率差异不显著(P>0.05);不同密度条件下幼贝存活率、生长率差异显著(P<0.05);不同底质类型对幼贝生长影响差异明显。双线紫蛤幼贝最适生长盐度范围为20~25;最适养殖密度范围为500~1 000 ind/m2,最佳养殖底质为细砂底质。研究结果为双线紫蛤池塘人工增养殖提供参考。

双线紫蛤幼贝;生长率;盐度;密度;底质

双线紫蛤(Sanguinolariadiphos)属软体动物门(Mollusca)、双壳纲(Bivalvia)、帘蛤目(Veneroida)、紫云蛤科(Psammobiidae)、紫蛤属(Sanguinolaria),广泛分布于印度至西太平洋海域,是我国名贵的海珍品[1],同时也是极具养殖前景的品种。近年来,受经济利益的驱使,渔民滥采乱捕,传统资源区域受到严重破坏,双线紫蛤的正常生长和繁衍受到严重影响,致使双线紫蛤资源极其稀少,因此被列为省级重点保护水生野生动物。

生态环境因子能直接影响贝类体内的生理生化反应,若不加以控制,则会导致贝类对病原体的免疫力下降、暴发系统性疾病,因此,贝类养殖越来越重视生态环境的改善和控制[2]。业界大力提倡的健康生态养殖的核心就是确保水生动物的生态环境稳定,无任何污染。近年来,双线紫蛤人工育苗技术虽然取得了突破性的进展,但在幼贝养殖过程中对环境因子的研究还处于探索阶段。国内学者对双线紫蛤人工育苗[3]、形态学[4]和发育生物学[5-6]方面进行了深入的研究,但对幼贝生长环境影响因子的研究还比较缺乏。本文探究了双线紫蛤幼贝对若干环境因子的耐受范围及其养殖容量,旨在为该品种在沿海地区的养殖推广提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 材料

实验所用幼贝[平均壳长(8.06±0.32)mm]均来自福建省淡水水产研究所平潭水产育苗场,实验开始于7月底。

1.2 实验设计

各因子影响实验均在塑料箱(长40 cm×宽25 cm×高30 cm)中进行,水体体积约为20 L。每个实验组设置3个平行组,时间为20 d,每天统计死亡个体数,实验结束时随机抽取10粒幼贝测量壳长,投喂饵料前观察幼贝活动情况,幼贝死亡的确定以双壳张开,继而腐败为依据。实验海水温度为26~30℃,pH为8.10~8.20,实验期间均采用自然光照,并微充气,早晚各换水一次,每次换水一半。各因子实验期间均以高位虾池高浓度藻类为饵料,日投喂量约为水体体积的一半,每组投喂饵料量相同。除底质实验外,各因子实验的底质均为消毒后的细砂。

1.2.1 盐度对双线紫蛤幼贝影响实验

盐度影响实验中,每箱投放幼贝300粒。通过过滤海水添加曝气自来水或海水晶调节盐度,等盐度稳定后用于实验,盐度梯度设置为10、15、20、25、30、35和40,分别用S10、S15、S20、S25、S30、S35和S40表示各实验组。投喂藻类前,将等量藻液的盐度调制与实验组的盐度相同。

1.2.2 密度对双线紫蛤幼贝影响实验

密度影响实验中幼贝底质为细砂,实验设置5组,分别挑选壳长(8.06±0.32)mm的幼贝1 000、500、250、100和50 粒,分别用D10000、D5000、D2000、D1000和D500表示,每5天随机抽取10粒幼贝跟踪测量壳长,直至实验结束。

1.2.3 底质对双线紫蛤幼贝影响实验

底质影响实验设置5组,每组底质厚度10 cm,称重分配。底质按细砂(粒径0.2~0.05 mm)、90%细砂+10%细泥(粒径<0.05 mm)、80%细砂+20%细泥、70%细砂+30%细泥、粗砂(粒径>0.5 mm)5组分配。

1.3 数据计算

存活率(RS)测定:实验期间的存活率(RS)计算方法如下:

Rs(%)=S1/S0×100%

式中,S0为实验开始时的幼贝个体数,S1为实验结束时的幼贝个体数。

生长率(Rg)测定[以日生长率(Rg)为指标]:实验期间的生长率(Rg)计算方法[2]如下:

Rg(%)= [(Lt/L0)1/t- 1]×100%

式中,(Rg)为日生长率( %);Lt为结束时平均壳长(mm);L0为开始时平均壳长(mm);t为实验天数(d),采用游标卡尺(精度0.1mm)测量壳长。

1.4 数据处理

用SPSS17.0 统计分析软件单因素ANOVA和Duncan多重比较进行各处理组之间的差异显著性分析,P< 0.05认为有显著差异,P< 0.01认为差异极显著;图表绘制采用Prism软件。

2 结果与分析

2.1 盐度对双线紫蛤幼贝存活率和生长率的影响

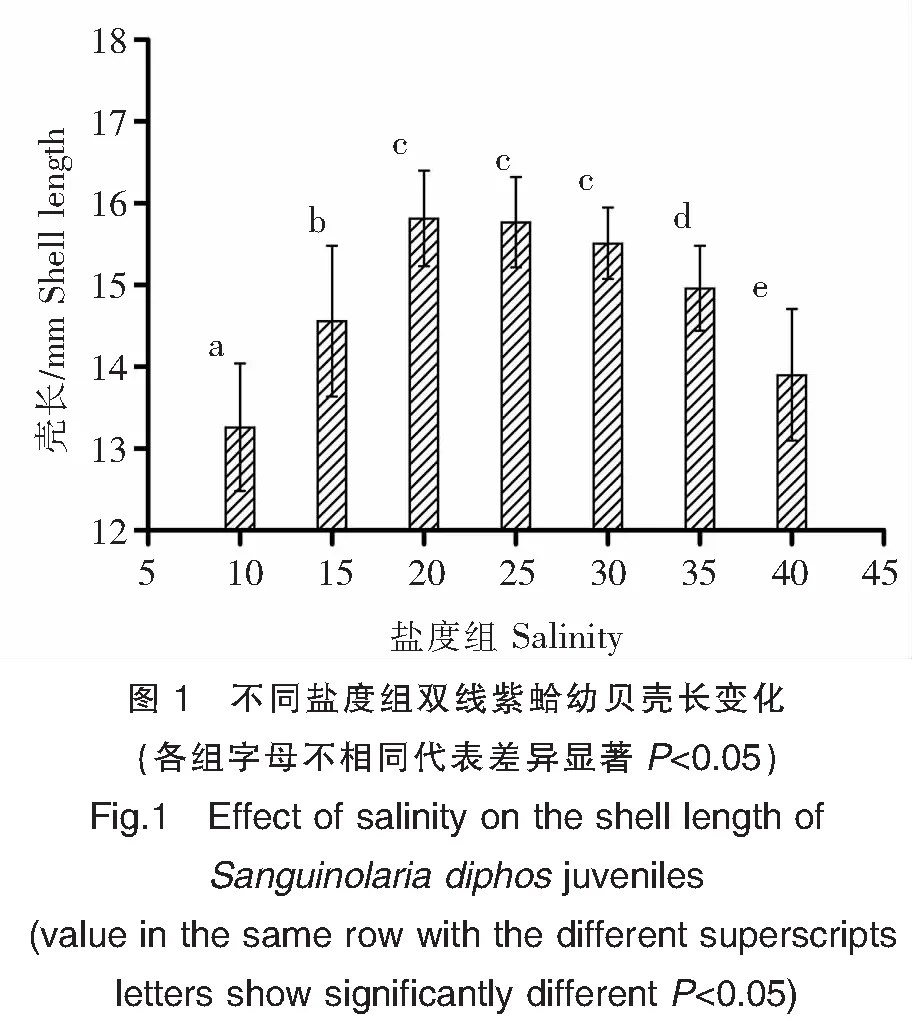

经20 d的盐度实验,各实验组幼贝壳长均有不同程度的生长。图1表示各实验组幼贝壳长变化情况:S25、S30、S35组间壳长变化差异不显著(P>0.05),其余各组间差异极显著(P<0.01);实验结束时,测得壳长最大为17.2 mm,出现在S20组;壳长最小为12.0 mm,出现在S10组。各实验组平均壳长最终变化大小比较:S20>S25>S30>S35>S15>S40>S10。

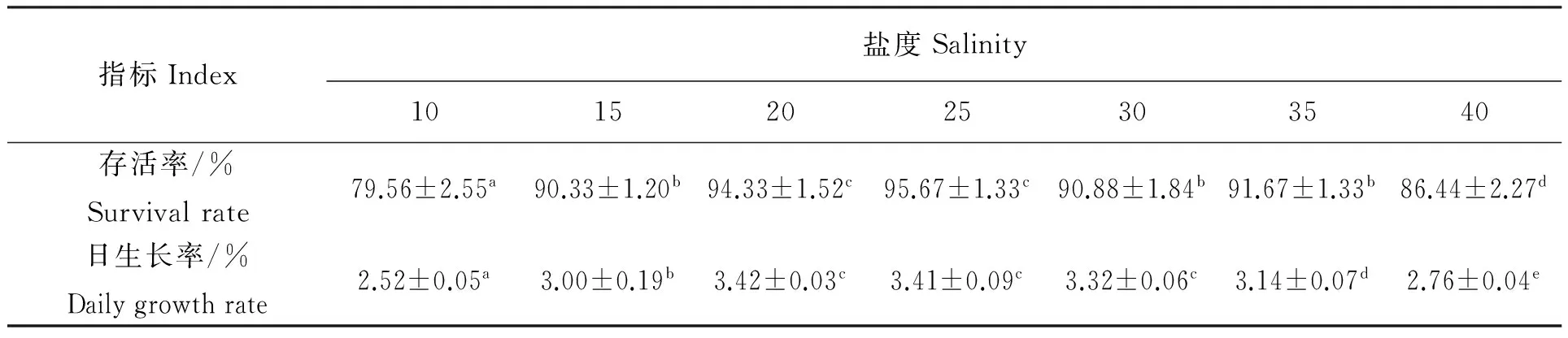

不同盐度组幼贝存活率和日生长率变化如表1所示。盐度降为10时,实验幼贝存活率最低,仅为79.56%,随着盐度不断升高,存活率和日生长率均呈现出不同程度的递增;在S25组,幼贝存活率达到最大值,为95.67%;随着盐度的继续升高,存活率呈逐渐下降趋势。S20组中的日生长率最高,达3.42%;S20、S25组间存活率和日生长率差异不显著(P>0.05),日常观察两组幼贝活力良好,对饵料摄食速度也较其他组快。盐度增加到40时,幼贝存活率为86.44%,日生长率为2.76%。

表1 盐度对双线紫蛤幼贝存活率和日生长率的影响Tab.1 Effect of salinity on survival rate and daily growth rate in Sanguinolaria diphos juveniles

注:同一行字母不相同代表差异显著P<0.05,下同。

Note:Value in the same line with the different superscripts letters show significantly differentP<0.05,the same below.

2.2 密度对双线紫幼贝存活率和生长率的影响

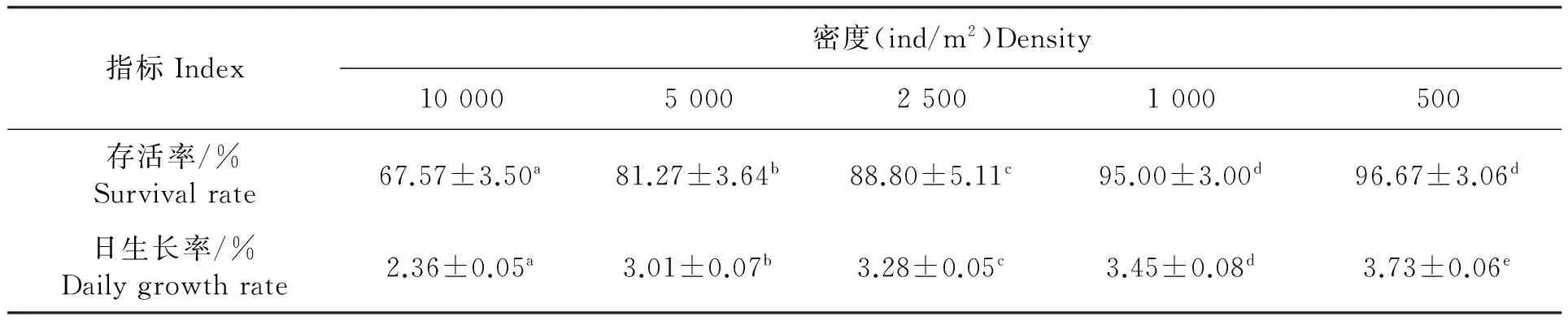

不同养殖密度条件下,幼贝的存活率和日生长率变化如表2所示,D500组个体存活率和日生长率均最高,分别为96.67%和3.73%;D500和D1000组间幼贝存活率差异不显著(P>0.05),其余各组间存活率和日生长率差异显著(P<0.05);D10000组个体存活率和日生长率最低。高密度组(D10000和D5000)存活率之间差异极显著(P<0.01),随着实验投放幼贝密度的逐渐降低,日生长率和存活率均呈逐渐增大趋势。

表2 密度对双线紫蛤幼贝存活率和日生长率的影响Tab.2 Effect of density on survival rate and daily growth rate in Sanguinolaria diphos juveniles

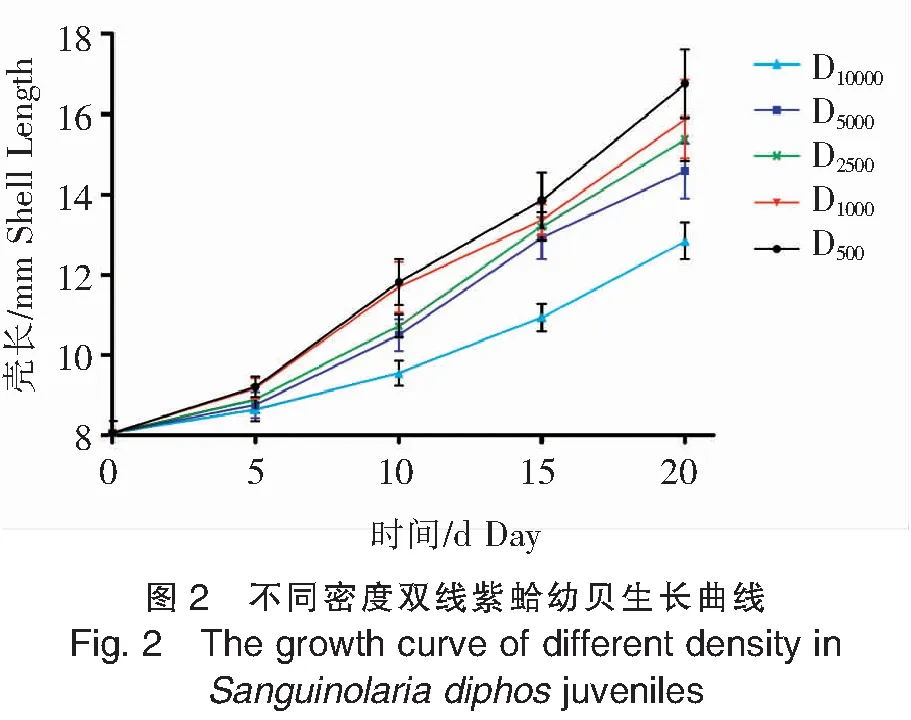

每5天测量双线紫蛤幼贝壳长,各密度组壳长变化如图2所示。实验第10天,D1 000和D500组壳长变化差异较小,D10 000组平均壳长达到(9.55±0.31)mm,明显小于其他密度组;第15天,D2 500和D1 000组平均壳长变化较接近,各组间平均壳长差异也逐渐变大;第20天,D500组壳长变化最大,平均壳长达到(16.76±0.86)mm。

2.3 底质对双线紫蛤幼贝存活率和生长率的影响

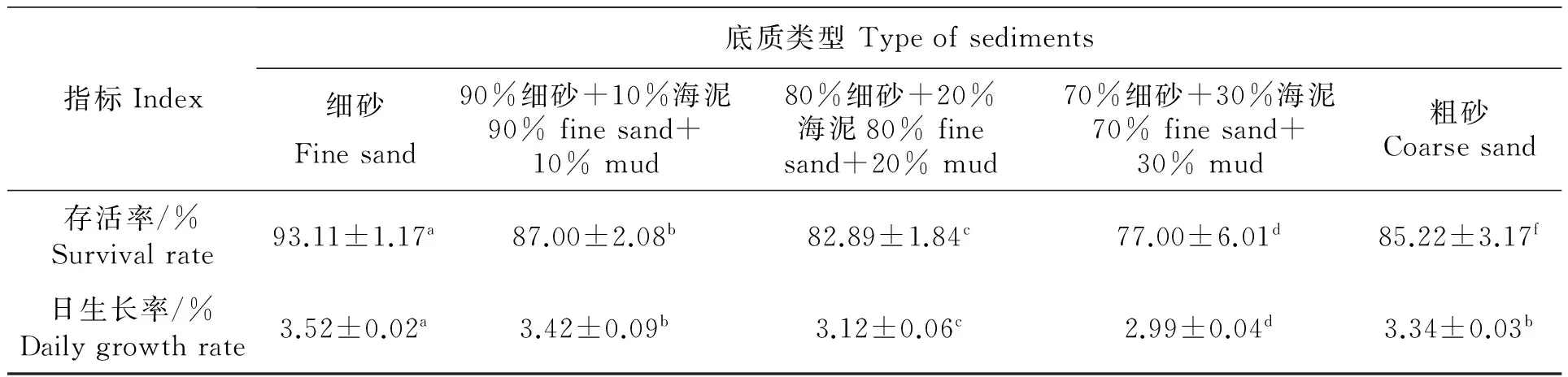

不同底质对幼贝存活率和生长率的影响如表3所示,底质为细砂时,幼贝存活率最高,为93.11%;70%细砂+30%海泥组幼贝存活率和日生长率均最低,分别为77.00%和2.99%;90%细砂+10%海泥组和全粗砂组间日生长率差异不显著(P>0.05);细砂底质中随着海泥成分的增加,幼贝存活率和日生长率均逐渐下降。不同成分底质对幼贝存活率和生长率影响有较大差异。

表3 底质对双线紫蛤幼贝存活率和日生长率的影响Tab.3 Effect of substrate on survival rate and daily growth rate in Sanguinolaria diphos juveniles

3 讨论

盐度是海洋水文、环境和地质研究的重要指标,同时与海洋生物的分布和存活息息相关,影响水生动物的形态、生长、发育和生理代谢[7]。贝类的渗透压可随外界环境的变化而进行自我调节,但在调节的过程中却需要消耗大量的ATP,在这个过程中会严重影响体内正常的能量分配,过高或过低的盐度会使贝类渗透压的调节出现紊乱,影响日常生长,严重可导致死亡。已有大量的科学研究表明,盐度是埋栖性贝类幼贝生长显著影响因子之一,且不同种类的贝类适宜生存的盐度差异性较大。本实验表明,双线紫蛤适宜盐度为20~30,最适盐度为20~25;当盐度升高到40时,幼贝存活率能达到84.67%,日生长率达到2.76%;要略高于盐度10时的82.33%和2.52%,说明双线紫蛤幼贝能够存活的盐度范围较广,耐高盐能力略强于耐低盐能力。

如何合理地利用有限资源,获得最大养殖收益。养殖密度一直都是水产养殖行业探讨的重要课题,因为其直接影响到最终养殖的经济效益,养殖品种密度投放过高会加剧水生动物对饵料、空间等资源的竞争,个体的增长率也随之下降,影响养殖品种的上市规格;过高密度也容易导致养殖品种机体免疫能力的下降,引起相关疾病的盛行,一旦发病防控难度大。密度投放过低则会导致水产资源的浪费,影响经济收益。在探讨最佳养殖双线紫蛤密度的过程中,得出双线紫蛤幼贝投放密度和生长率成反比,投放密度越大,生长率越小。这与九孔鲍(Haliotisdiversicoloraquatilis)[8]、西施舌(Coelomactraantiquate)[9]的研究结果较一致,高密度组幼贝重叠在一起,水管伸出砂表面,幼贝活动频繁。在投喂饵料藻类一小时后,水体即会变清,摄食速度快,说明高密度组对藻类的摄食能力明显强于其他各组。实验中死亡率最高出现在D10000组,可达35%左右,可见高密度养殖双线紫蛤对个体死亡率和生长率都有较大影响,可能是饵料因素的影响,密度过高导致个体平均摄食量降低,直接影响生长量和生长速度[10]。菲律宾蛤仔(Ruditapesphilippinarum)高密度育苗技术研究表明,可用集约化生产方法充分发挥高密度苗种培育的优势,大大提高稚贝的存活率和生长速率[11],这给双线紫蛤的育苗、养殖模式提供了参考。双线紫蛤在水泥池培育过程中,可随着幼贝生长的不同阶段,不断调整养殖密度,可以根据幼贝个体大小进行分苗,进而分池培育;在高密度集约化养殖过程中可通过增加投饵量、投饵次数和改变饵料种类来保证个体生长率,提高存活率。

底质类型是影响贝类分布的因素之一,不同类型的底质对贝类存活和生长影响的报道较多,陈爱华等[12]研究了底质环境对大竹蛏(Solengrandis)稚贝生长的影响,文中提到砂粒径的大小对稚贝存活、生长无显著影响,但底质厚度对稚贝的存活、生长的影响显著;在对方斑东风螺(Babyloniaareolata)[13]研究中发现,底质中砂质含泥量达到30%时,方斑东风螺的生长受到明显影响,无任何底质时,其生长率和存活率显著下降。一般认为,滤食性贝类在摄食一定量的砂子后,有助于颗粒物在胃内的粉碎,提高贝类对有机颗粒中碳的吸收,同时诱导体内消化酶的分泌,加速饵料分解,避免营养成分的丢失,促使其充分地吸收,进而提高贝类的摄食率和同化率。在本研究中,双线紫蛤幼贝在含泥量较高的底质中活动相对较少,水管露出底质表面也不容易看见,且生长率最低。在日常投喂和换水过程中,海泥含量越高,水体越容易浑浊,幼贝水管伸缩不明显,不利于幼贝摄食饵料。粗砂组未见其对幼贝摄食有影响。此外,实验结束时,发现粗砂组幼贝外壳颜色较其他组深,底质组成中砂子比例越大,外壳颜色越深,这可能与其生活习性有关,因为双线紫蛤一般生活在砂质底质中,穴居深度30~50 cm。本研究表明:养殖区域细砂底质较适宜双线紫蛤生长,细砂厚度越深越有利于幼贝生长,含泥量越高越不适宜幼贝生长。建议在大规模海区人工放流增养殖时,要注意海区底质的选择,同时要及时驱除敌害生物对幼贝的侵扰,防止底质恶化,营造适宜双线紫蛤生长的生态环境,提高养殖产量。

饵料种类和饵料浓度一直是影响幼贝生长的重要因子,国内外学者对饵料方面的研究颇多[14-15],例如,郭峰等[16]实验证实不同种类的单胞藻投喂九孔鲍幼体,稚贝生长存在显著差异。在双线紫蛤大规模繁育过程中,充足的饵料供应一直以来是制约双线紫蛤规模化增养殖技术的瓶颈,本实验饵料采用的是高位虾池高浓度藻类,其优点是较易培育,成本低廉,同时供应量的问题也可以解决,但也有其局限性,例如藻液中藻类优势种群变化快、原生动物容易繁殖、病原微生物不易控制等问题也需引起重视。此外,温度、pH值、溶解氧、氨氮等环境因子[17]也是影响幼贝生长的关键因素,方军等[18]研究了pH和氨氮对毛蚶(Scapharcasubcrenata)稚贝生长与存活影响,认为pH为8.0 时毛蚶稚贝生长及存活最好,毛蚶稚贝对氨氮具有较高的耐受性。所以养殖过程中要综合考虑这些生态因子的影响,才能最大限度地提高双线紫蛤的存活率和生长率。

4 结论

本研究中双线紫蛤幼贝最适生长盐度范围为20~25;最适养殖密度范围为500~1 000 ind/m2,最适养殖底质为细砂底质,研究结果为双线紫蛤池塘人工增养殖提供参考。由于是单因子试验,尚不能明确其盐度、养殖密度、底质之间的关系,因此需要在今后的研究中探索多因子交互对双线紫蛤幼贝生长、存活的影响。

[1]蔡亚英,张英,魏若飞.贝类学概论[M].上海:上海科学出版社,1979:7-327.

[2]张涛,杨红生,刘保忠,等.环境因子对硬壳蛤(Mercenariamercenaria)稚贝成活率和生长率的影响 [J].海洋与湖沼, 2003,34(2):142-149.

[3]黄建辉.双线紫蛤Sanguinolariadiphos(Linnaeus)规模化繁育技术研究[J].福建水产,2013,35(5):375-380.

[4]孙成波,刘建勇,陈枯.北部湾4个自然群体双线紫蛤形态差异与判别分析[J].上海海洋大学学报,2010,19(5):583-587.

[5] 林天喜,闵志勇.双线紫蛤排放精卵后的营养成分分析[J].科技资讯,2010,07(a):218-219.

[6] 邢湘成.双线紫蛤的药用[J].药膳食疗,2004,(4):32.

[7]施祥元,尤仲杰,沈伟良,等.盐度对毛蚶稚贝生长和存活的影响[J].水产科学,2007,26(10):554-556.

[8]张朝晖,丛娇日,朱明远.养殖密度对九孔鲍生长的影响[J].海洋科学,2003,27(10):10-14.

[9]刘德经,张克存,李正华.放养密度对西施舌稚贝生长的影响[J].特产研究,2008,4:14-17.

[10]Liu W,Gurney Smith H,Beerens A,et a1.Effects of stocking density,algal density,and temperature on growth and survival of larvae of the basket cockle,Clinocardiumnuttallii[J].Aquaculture,2010,299(1):99-105.

[11]刘慧,方建光,朱建新,等.菲律宾蛤仔高密度育苗技术[J].海洋水产研究,2005,26(6):28-33.

[12]陈爱华,姚国兴,张志伟,等.温度、盐度和底质对大竹蛏稚贝生长及存活的影响[J].热带海洋学报,2010,29(5):94-97.

[13]杨章武,郑雅友,李正良,等.方斑东风螺水泥池养殖不同底质的生长与存活试验[J].福建水产,2011,33(2):29-32.

[14]姚国兴,宋晓村,于志华,等.环境因子对文蛤幼苗生长的影响[J].水产养殖,2000,(1):17-18.

[15]尤仲杰,陆彤霞,马斌,等.几种环境因子对墨西哥湾扇贝幼虫和稚贝生长与存活的影响[J].热带海洋学报, 2003,22(3):22-29.

[16]郭峰,柯才焕,周时强.不同单胞藻饵料培养九孔鲍早期稚贝的研究[J].中国水产科学,2007,14(2):263-269.

[17]Ban S J,Zhang T,Pan H Q,et a1.Effects of temperature and salinity on the development of embryos and larvae of the veined rapa whelkRapanavenosa(Valenciennes,1846)[J].Chinese Journal of Oceanology and Limnology,2014,32(4):773-782.

[18]方军,李磊,陈琛,等.几种生态因子对尖刀蛏幼贝存活率和生长率的影响[J].台湾海峡, 2011,30(1):86-91.

Effects of salinity,density and sediment on growth and survival ofSanguinolariadiphosjuveniles

CHEN Zhi

(Freshwater Fishery Research Institute of Fujian Province,Fuzhou 350002,China)

The monofactorial experiment was conducted to investigate the effects of salinity,density and sediment on the survival and growth ofSanguinolariadiphosjuveniles.7 salinity gradients(10~40),5 density gradients(500~10 000 ind/m2)and 5 sediment types(fine sand,90% fine sand+10% mud,80% fine sand+20% mud,70% fine sand+30% mud,coarse sand)were set up.The results indicated that the growth and survival rate of salinity experimental groups(20,25 and 30)were not significant difference(P>0.05);The growth and survival rate ofSanguinolariadiphosjuveniles were significant difference(P<0.05)under different density conditions.The effect of different types of sediment on the growth was obvious.The appropriate growth salinity ranged from 20 to 25;The appropriate breeding density was found from 500 to 1 000 ind/m2;The most appropriate sediment was fine sand.The research result provided a theoretical reference forSanguinolariadiphosartificial aquaculture in the pond.

Sanguinolariadiphosjuveniles;growth rate;salinity;density;sediment

2016-10-26

福建省海洋高新产业发展专项项目〔2013〕029号,福建省省属公益类科研院所基本科研专项(2015R1002-6).

陈 志(1987-),男,助理工程师,主要从事水生动物繁育及贝类增养殖研究.E-mail:465887787@qq.com

P735

A

1006-5601(2017)01-0034-06

陈 志.盐度、密度和底质对双线紫蛤幼贝存活及生长的影响[J].渔业研究,2017,39(1):34-39.