民国江西省立赣县高级助产职业学校的办学理念探析

苏永明+张明宜

摘 要:民国江西省立赣县高级助产学校办学成就突出,不仅推动了江西省医学教育的发展,而且培养出一大批掌握消毒技术的新型助产士,保护了妇婴健康,促进地方人口的增长,缓解了社会的矛盾。该校在创办过程中形成了特色鲜明的办学理念,招收高素质的教师,合理设置教学课程,重视学生实习成效,并积极承担社会责任,为民众服务,受到社会各界的赞誉。由于时代的局限与战争的影响,学校遇到前所未有的困难。然而,学校师生并肩作战,发扬艰苦奋斗的优良作风,最终完成政府赋予的教育使命。

关键词:民国时期;赣县;高级助产职业学校;办学理念

作者简介:苏永明(1974-),男,江西南昌人,江西科技师范大学历史文化学院副教授,历史学博士,碩士生导师,研究方向为中国教育史;张明宜(1990-),女,河南平顶山人,江西科技师范大学在读硕士研究生,研究方向为中国教育思想史。

基金项目:2015年度研究生创新专项资金项目“民国江西省立赣县高级助产职业学校办学理念探析”(编号:YC2015-X69),主持人:张明宜。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2016)28-0091-06

1941年,赣州作为“内地之区,深感助产事业之亟需”,江西省政府乃电召熊慬女士回赣,命其在赣州筹建省立赣县高级助产职业学校。{1}时任江西省第四区专署专员蒋经国正积极建设“新赣南”,遂鼎力支持助产职业学校的开办,并拨给赣州市西门外土地庙营建校舍。在江西省政府和蒋经国的大力支持下,赣县高级助产职业学校迅速建立起来。校长熊慬女士认为助产教育必须与社会现实紧密相联,并成功的将办学理念与社会需要结合起来。赣县高级助产职业学校的办学理念为“关爱母婴的办学宗旨、建设高水平的师资队伍、全方位培养学生的综合能力、发扬艰苦奋斗的优良作风”。在此办学理念指导下,该校不仅推动江西省医学教育的发展,而且培养出一大批掌握消毒技术的新型助产士,保护了妇婴健康,促进地方人口的增长,缓解了社会的矛盾。鉴于此,本文拟集中探讨民国江西省立赣县高级助产职业学校的办学理念,分析其取得的成就,以期深化民国江西省立赣县高级助产职业学校的研究。

一、倡导“关爱妇婴健康、服务社会”的办学宗旨

20世纪30年代的中国,国外敌寇入侵,国内局势混乱,人口大幅度减少。据《赣县志》记载,从民国20年(1931)年到民国30年(1941),赣县人口由433540人减少到320546人,共减少了112994人。[1]民国政府欲使自己摆脱困境,倡导关爱妇婴健康,积极培养“助产士”——保护母性的“天使”。然而,封建思想根深蒂固,仍沿用旧式接生法,严重危及妇婴健康。“那个时期妇女分娩由接生婆接生或自生自接。沿用旧法,用剪刀、瓦片断脐带,易使婴儿感染破伤风,死亡率高、如遇胞衣(胎盘)不下或难产则蛮干助产。民国22年(1933)水西乡骆炳森之妻难产,骆竟在妻腹上横架扁担,后猛压,致使母婴丧命。民国35年(1946),城乡仅有11名接生员,大部分妇女分娩用旧法,生得多,死得多。”[2]为了缓解社会形势,减少人口死亡率,保护母婴健康,政府大力支持兴办助产学校。

江西省立赣县高级助产职业学校于1941年3月16日经省政府议决建立,4月筹办,同年8月1日正式开学。自办学以来,该校奉行现代妇婴健康理念,始终把妇婴的健康放在首位,以“关爱妇婴健康、服务社会”为办学宗旨,标志着民国时期江西的卫生事业进入崭新的时代。1942年,学校举办隆重的校庆活动,校庆纪念日定为5月8日,这一天是国际母亲节,由学校首任校长熊慬决定的。20世纪40年代,女人生孩子被喻为过鬼门关,婴儿出生的死亡率很高。鉴于此,熊慬校长希望培养专业的助产士,帮助孕妇分娩,让每一位产妇都能成为幸福的母亲。因而,校长选择“母亲日”作为学校纪念日,意味着自己的神圣使命,将“关爱妇婴健康”的办学宗旨与职业责任紧紧联系在一起。

校歌也是反映学校办学理念的一面镜子,是一所学校悠久历史和深厚底蕴的最佳诠释和见证。1943年至1944年间,著名作曲家程懋筠谱曲、黄熙汉(当时学校的教务主任)作词的《江西省立赣县高级助产职业学校校歌》唱道:“我校诞生抗建更隆重,力挽颓风,强国强种,校训是崇,桃李直江流,精神贯彻服务全国全球!洗去东亚病夫辱!”[3]这首歌曲激昂奔放、雄壮豪迈,充分体现了强烈的民族危机意识和救亡图存的爱国热情。学校诞生在战乱时代,它超越自己、勇于担当社会责任的爱国精神和抗战救国的民族精神,鼓励学生刻苦学习、启发他们立志救国。学校还设有训育组,专门训练学生为人处事的方法。除此之外,为坚定学生求学之信念,该校制定十大信条,张贴于大礼堂。[4]可见,学校非常重视培养学生的良好品德与职业素质,极力塑造他们“服务社会”的价值观。

为更好地服务群众,学校积极地将办学宗旨落实到实际行动中去。民国时期的妇婴保健工作受封建思想影响,异常落后,产妇死亡率高,婴儿死亡率更甚。出现这样的惨状有以下两点原因:第一,没有受过医学训练的产婆在接生时没有采取任何的消毒措施,给产妇造成无法治愈的伤害,甚至留下“产褥热”的夺命后遗症;第二,医院生产价格昂贵,产妇往往家庭经济困难,只能请产婆或者自己在家生产。由此可知,孕产妇的死亡与“缺乏科学卫生教育”、“家庭经济状况不佳”息息相关。鉴于此,学校组织社会教育推行委员会、建立贫民产院和附属产院。社会教育推行委员会的主要项目有:人民群众卫生指导、动员政府推行教育工作、妇婴保健会等。[5]为了做好卫生宣传工作,加强救护训练,学校还创办了“母亲会”。母亲会详细划分了五个部分,分别为胎教训练、产前检查、产后护理、育儿方法和家庭卫生。这些活动一方面能够引导民众了解基本的卫生知识,养成良好的生活习惯,预防疾病的发生;另一方面也可以减轻群众的经济压力,提高生活水平,受到人们的热烈欢迎。更为重要的是,母亲会关注产妇的健康,如“产前检查、产后护理”等,不仅可以保证生产顺利,而且防止产后并发症,同时保证了婴儿的健康成长。另外,学校推行扫盲工作,每晚轮派学生至住户家中,亲自上门教读,组织家庭访问队,指导家庭卫生工作及产前术后护理。[6]这些举措,使科学卫生知识得到普及,保护妇婴的身心健康,缓解家庭的经济负担,得到社会的认可。学校还坚持“服务人类”、“服务社会”的理念,把病人的健康和生命放在首位的信念,建立贫民产院和附属产院。1947年5月,学校与四区专署合办大同产院,均由学校聘请专任医师及委派助产士和实习学生,轮流诊疗、接生、护理等事宜,免费优待贫困产妇分娩。[7]他们这种服务社会,义务照顾产妇的善举,受到社会各界的赞誉。

二、主张建立“学识渊博、能力出众、品德高尚”的教师队伍

虽然赣南地区位置偏僻,又处战乱不断之时,但学校仍然特别重视师资队伍建设,对教师提出较高的资格要求:主干教师的学历均在本科以上,还有一些有留学经历,如学校的创办者——熊慬校长先是考入东京女子医专,以优异成绩毕业,回国创办助产学校,后又赴德国汉堡大学医学院深造,攻读医学博士学位,是当时屈指可数的女博士。抗战胜利后,学校迁回赣州,1946年委任熊雲珍为校长,她早年也是在日本东京女子医专学习。他们以身作则,招收大批德才兼备的教师,引领着学校跨越式发展。江西省立赣县高级助产职业学校教职员工的具体情况(见表1)。

從表1可知,无论是教员还是医师都具备较高的科学文化知识与专业技术能力。学校教师不仅学识渊博、能力出众,而且热爱教育事业与医学事业,常常阅读大量书籍,凭借自己的才学自编教材,譬如:细菌学与临床化验等适用于助产士的教材均由担任该科医师自编。[8]这些教师来自全国各地,毕业于名校,拥有扎实的知识功底、高超的教学技能、严谨的教学态度和科学的教学方法。例如:校长熊雲珍,既精通儿科、妇科等多种专业知识,又有临床研究实践经历;专任教员矌善×是一个博学多识、教学经验丰富的人才。他们将理论知识应用到实践教学,全面提升了教学质量。

学校不仅重视教师的教学水平,而且特别重视师德,要求教务人员关爱学生、认真工作、有较强的责任心。学校白手起家,又逢战乱,苦不堪言,“附属医院医疗器械全部由熊慬校长私人捐献”。[9]校长以身作则,奉献教育事业的精神,时刻鼓舞着学校广大师生。“免费优待贫困产妇分娩,产院业务日渐兴旺。学生在产科带教老师的指导下处理平产和难产。每个学生从入学至毕业可平均接生50人左右。这所医院在当时颇得社会各界人士称誉。”[10]带教老师身于贫民产院,稳重踏实、爱岗敬业、诲人不倦、关爱学生,是以德施教、以德立身的榜样。学生取得的优异成绩,与带教老师的付出密不可分。助产士的经验得益于临床实践和细微的观察,他们在教师的细心指导下,慢慢熟习分娩过程的每一种变化,并逐渐应对产程骤变的复杂情形,乃至熟识产妇的每一个神情和反应。教师悉心指导他们和产妇面对面接触的方法,使其成为产妇最亲密无间的保护神和朋友。教师需要花费大量的精力才能将一个懵懂无知的少女培养成一个技术精湛的助产士,这是一个漫长的过程。只有那些真正热爱教育事业,具有强烈责任心的人,才能兢兢业业,认真备课,想方设法把尽可能多的知识传授给学生。他们具备了教育人员与医务人员所拥有的高尚品德,最终完成自己的神圣使命。

三、强调“理论知识硬、专业水平高、实践能力强、富有社会责任感”的人才培养标准

助产士关乎产妇和婴儿的生命健康,在减少产妇婴儿死亡和患病方面意义重大。因此,学校采取一系列有效措施,提高学生的综合素养。首先,学校制定严苛的生源考试制度。江西省立赣县高级医事职业学校三十六年度第二学期招生启事及简章曾要求入学的考生必须参加严格的考试。“考试科目:高级助产科新生考试1.公民2.国文3.英文4.数学5.理化6.史地7.口试8.体格检查。”[11]依据考试科目分析,学校不仅重视学生的文化水平,而且关注他们的健康状况。安排如此的考核制度,意在选择理论知识高、学习能力强、身体素质好的人才。其次,学校拟定一套严厉的管理策略。“学校对学生管理严格,全体学生住校,实行免费膳食,发放免费校服,非家长请求一律不许自行外出。”其目的在于塑造一个安静的学习环境,培养学生的自律能力,只有具备这些基本能力,才能成为一名专业的助产士。再次,学校安排科学的课程计划。规定高级助产科修业年限定为三年,第一学年注重医学基础科学知识,第二学年注重产科、妇科、内科、儿科、外科及术生学,第三学年注重实习。[12]学校三学年科学的课程设置,培养出大批高素质的专业助产士。这是因为,第一学年,掌握医学基础知识,特别是西医的人体解剖学与基础科学,为学习专业知识奠定基础。学校第二任校长熊雲珍特别重视基础理论教学,强调教师必须把理论知识的精华讲深讲透,学生必须将基础知识融汇贯通,只有这样,在临床中才能运用自如;第二学年,着重研究产科、术生学,其最终目的是为了提升学生专业水准,相比“产婆”,学生的理论水平和专业知识已经系统化;第三学年,提高实践能力,实习作为实践的一种方式,不仅可以加深学生对知识的理解,而且能够提升他们的临床应变能力,对于助产士而言至关重要。最后,学校制订一套严格的毕业考核标准,每门课程月考3次,期考1次。[13]最终考核成绩以平时的成绩与临床考试的平均成绩为标准,“学生修完所有课程,完成实习要求,通过全省会考后,仅获得结业证书,需要在县卫生医院工作服务满2年,并获优良评定者,方可换领正式文凭。”[14]即使要求严格、条件艰苦,学生还是以优异的成绩毕业。表2是部分毕业生的试验成绩,从中可见一斑。

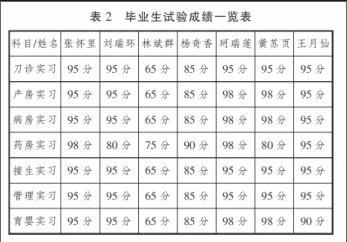

表2 毕业生试验成绩一览表

资料来源:《呈送职校三十五年度第一学期应届毕业生学期试验成绩表乞核备由》,1947,档号:J046-3-00227-0355,江西省档案馆藏。

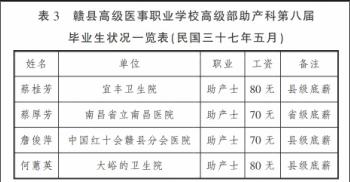

需指出的是,学生具有很强的实践能力和社会责任感,主要得益于学校的正确引导。学校注重实践教学,制定了一整套严格的毕业实习制度。学生每组实习分配于门诊药房、化医室、消毒室、病房产房、婴儿室及出外接生、产后访视等部门,并相互交换轮流岗位。学生在带教老师的指导下,认真的处理平产和难产,并且接生实习人数按教部规定每人至少必须亲自接生二十五人,方准毕业。该校一、二、三、四班学生之接生人数均达五十人以上。学校不仅重视教学实习,培养动手能力,提升专业水平,而且关注学生的道德水准,培养他们的社会责任感。众所周知,妇产科可谓是关乎妇婴生命健康的重要学科。每个人的生命体征不同,生产时遇到的状况也不同,比如“胎位不正、剖腹产、产后大出血”等,学生必须具备丰富的临床经验,才能真正担负起社会重任。学校毕业的学生接生人数均高达“五十人”以上,不仅反映出学生专业能力强,而且体现他们关爱产妇健康、具有高度的社会责任感。学校毕业的学生大多数都成为妇幼保健专业人员和医疗卫生事业的业务骨干,如表3和表4所示。

从以上两表可以看出,学校培养出一大批优秀的助产士。他们特别年轻,来自于不同地区,但是都具有坚定的信念与志向,希望成为一名优秀的助产士。他们拥有丰富的实践经历,克服了无数困苦和磨难,许多学生离开自己家乡,来到母校任职。这是一批不仅技术精湛,而且富有责任心的骨干人才。他们懂得感恩,以自己所学所得来回报母校的培育之情。

四、发扬“艰苦奋斗、勤俭自强、科学求是”的优良作风

艰苦奋斗是中华民族的优良作风,是做好工作的前提。没有这种作风,一切事情将无法顺利完成。民国时期,战争频繁,为开办赣县高级助产职业学校,造福百姓,自其诞生之日,全校师生就保持一种“艰苦奋斗”的作风,这种作风始终伴随着学校的成长。“盖彼时抗战正殷,赣南为内地之区,深感助产事业之亟需”。[15]赣州经济发展缓慢,地理位置偏僻,学校创立之始,办学资金匮乏,师资力量薄弱。“校舍为战时暂用建筑,均为竹筋泥墙。”[16]虽然学校的创办之路异常艰难,但是仍有一部分建设者在赣州西门外土地庙开榛拓荒,弘医兴教。他们不忘民族使命,依靠自己的单薄之驱撑起了赣县高级助产职业学校。该校教职员工发扬艰苦奋斗、勤俭创业的精神,一边努力保证完成教学工作,一边着手创设美好校园。这一批建设者只有20人,其中,教师8人,职工12人,详见表5。

虽然师资力量有限,但是校方克服重重困难,聘请大量名师,以解决师资短缺问题。“聘请的教师中有江西医专的教师,有赣州市各医院的医师。”[17]学校创办过程中正遇日军入侵,1944年12月,日军侵略赣州前,学校纷纷向赣东转移,运输器械全靠卡车及船舶。此时的政府无暇顾及,校长熊慬便将自己家传的珍贵挂表变卖,自雇船只,把重要工具、药品运往宁都石上,并立刻建校复课。学校设在乡村,租用民房继续上课,条件艰苦,没有电力资源,学生大多都是白天读书,晚上继续挑灯夜战。1945年抗战胜利后,学校迁回赣州,因战争影响,原校舍已是破乱不堪,“全部四周围墙,均是篱笆,倒塌未修。校内野草丛生,环境极不整洁。”[18]“校舍經战火洗礼而破烂不堪,广大师生爱校护校,自发慷慨捐款修葺校舍,受到省主管部门表彰”。[19]更为重要的是,学校实验器材缺乏,影响教学进展。据熊雲珍校长言:校器教具均不敷用,现用器具多系向外借用,教学管理实习极感不便。[20]他们重新添置教学仪器及附属产院器械,学校才得以逐步复原。

学校虽备尝艰苦,师生仍坚持不懈,艰苦奋斗、勤俭自强,特别是学校的创办人——熊慬校长。她热爱助产事业,全身心投入助产教育,以校为家。每天八点检查病房,九点开始门诊,直到下午一点,才去吃学生为她留在桌上已经冷却的饭菜,接着去学校上课,直到夜幕降临时的降旗时分,在每天的降旗仪式上还要向学生训话。她任劳任怨,饱经风霜,废寝忘食,自强不息,毕生奉献在医学助产事业上,被誉为“助产之母”、“江西助产教育第一人”。在1953年熊慬参加北京高级卫生干部学习班上,时任卫生部长的李德全还向学员介绍了她,表彰她引领师生艰苦奋斗、献身妇女卫生事业的精神。[21]

“健康所系、性命相托”是医学学生的铮铮誓言。作为孕育助产士的摇篮,赣县高级助产职业学校自始至终强调推崇真理、严谨求实、重视实操的培养目标。教职员工不仅要求具备广博的专业知识、较强的学术造诣,且在工作中必须严谨细致,勤勉务实。熊慬校长曾两度留洋,获得德国汉堡大学博士学位,工作认真负责,追求真知。她的住房一直安排在住院病人必经的地方,晚间产妇一有情况能立即起床问诊,仔细的向病人和知情者查询产妇的现在症状和治疗经过,经过科学的分析与推理,对症下药。孕产妇的身体状况不同,产前产后复杂多变,为了解详实,“熊雲珍校长深入民间,认真检查孕妇产前产后;助产士彭宝莲等经常家庭拜访、出诊接生。”[22]为提高教师的教学能力,学校还成立了许多学术研究会,并开展了大量的研究活动,如“理化科教学研究会、数学科教学研究会,组织教师研究教材教法”。[23]此外,学校立足人才培养,高度重视教育教学实践工作。建校初,学校实践教学就颇受好评,校园内建有贫民产院、附属产院,还合办大同产院、开办附属医院,每个学生在校期间已平均接生50人左右。后来,熊雲珍校长还亲自指导学生教学实习,“二年级一学期,学生出诊实习37次;二年级二学期,产院见习53次;三年级一学期,产院实习42次”,“重视临床实习”的科学培养模式,使毕业生受到了国家的认可与社会的好评。[24]

综上所述,民国时期江西省立赣县高级助产职业学校不仅完成了政府赋予的教育使命,而且紧密地与社会发展相结合,形成了具有鲜明时代特色的办学理念。办学过程中始终坚持“服务社会”的办学宗旨,组织社会教育推行委员会,造福民众,赞誉之声四起;对师资和生源有严格的要求,招收大批文化水平高、业务能力强的教师,以及道德水平高、求知欲望强的学生,教学效果显著;授课过程中将理论与实践完美结合,注重学生的实践能力,培养出大批综合素质高、专业能力强的新型助产士;学校保持“艰苦奋斗、科学求是”的优良作风,得以在战火纷飞中不断壮大,在保护孕产妇顺利分娩中发挥了重要作用,为江西医学教育的发展作出了突出贡献。该校求知治学、教书育人的科学态度,探寻真知、实事求是的科学精神仍值得我们学习。

注释:

{1}该校校名在不同时期有所不同,1941年4月—1946年3月称为“江西省立赣县高级助产职业学校”,1946年4月—1949年7月称为“江西省立赣县高级医事职业学校”。为行文方便,文章统一使用“江西省立赣县高级助产职业学校”校名。

参考文献:

[1][2]石大金,张贻明.赣县志[M].北京:新华出版社,1991:562,556.

[3][21]连璐.学校建校轶事——写在学校首个建校纪念日之际[EB/OL].http://jy.gmu.cn:8080/news/News_View.asp?NewsID=4692.

[4][6]省立赣县高级助产职业学校三十四年下半年视导报告[Z].1946,档号J046-3-01228-0133,江西省档案馆藏.

[5]为呈送三十四学年度社教工作及工作计划社教推行委员会职员名册办事细则等件乞察核存转由[Z].1946,档号:J046-3-02853-0018,江西省档案馆藏.

[7][10][13][15][17]赣南医专.赣南医专校史(1941-1985)[M].赣州:赣南医专,1985:3,3,3,1,2.

[8]遵令造送职校三十五年度部拨恢复及充实建设职业学校费运用考核表及用途考核表呈绩鉴核转由[Z].1947,档号J046-3-02081-0259,江西省档案馆藏.

[9][14][16][19]赣南医学院.网上校史馆——历史厅[EB/OL].http://www.gmu.cn/xsg/lst.html.

[11][12]呈送职校三十六年度第二学期招生启事及招生简章乞鉴校由[Z].1948,档号:J046-3-01538-0077,江西省档案馆藏.

[18][20][22][23][24]省立赣县高级助产职业学校三十五年上半年视导报告[Z].1946,档号J046-3-01230-0135,江西省档案馆藏.

责任编辑 宋庆梅