他山之石,可以攻玉①

——《为羽管键琴及打击乐而写的音乐》的音高思维研究

黄祖平(苏州科技大学 音乐学院,江苏 苏州 215009)

前 言

20世纪以来,调性解体,其他音乐参数从幕后走向前台,成为作曲家建构作品的主要力量。但音高材料仍然是作曲家创作设计的重中之重,甚至成为评价一部作品成功与否的关键因素。俄裔德籍作曲家古拜杜琳娜的《为羽管键琴及打击乐而写的音乐》,其音高材料选择与展开就非常独特,体现出作曲家一贯的创作观、美学观。

该作品创作于20世纪70年代,是作曲家早期的代表性作品之一。创作动机源于俄罗斯钢琴家鲍里斯.贝尔曼(Boris Berman)的委约,当时钢琴家演奏意大利作曲家贝里奥作品模进Ⅳ(Sequenza Ⅳ)时,联想到要扩展俄罗斯钢琴作品,于是他约请作曲家创作,作曲家接受了邀请。在创作过程中,作曲家、钢琴家同时考虑到作品应该有打击乐,于是他们约请著名打击乐演奏家马克.别卡尔斯基(Mark Pekarsky’s)②参与其中。演奏家向作曲家推荐三件乐器:1、chang(中亚扬琴);2、byanchung(中国排钟,chinese bells);3、chinese cymbals(中国钹)。这三件乐器音色独特,具有浓厚的东方情调。作曲家迅速创作完成作品,1972年4月5日,首演于芬兰的“十月音乐厅”(The October Concert Hall)。首演获得巨大成功,台下观众反复为作曲家鼓掌。作曲家说:“Itemissaest!”③。

该作品成功一方面源于作曲家将西方羽管键琴及亚洲打击乐器的巧妙结合(如chang、harpsichord等),在东西方音乐之间支起一个“音色链”。另一方面源于作品音高设计的独具匠心。最初的核心音高源于打击乐音色的明暗对比,在此基础上作曲家进行移位换序、增值模仿、承递展开等系列技术,织成完整的音高网络,与

② 马克·别卡尔斯基(Mark Pekarsky’s,1940—),俄罗斯著名的打击乐演奏家。他喜欢收集各国、各地区的具有鲜明特点的打击乐器。如来自于高加索地区的民间打击乐器,来自于印度、中国、非洲、日本的异国打击乐器,并建立了自己的打击乐团。这个乐团在俄罗斯非常著名,成为当时莫斯科音乐生活的一个媒介。古拜杜琳娜与马克·别卡尔斯基是挚友,可以非常方便地使用这些乐器,并与他经常共同合作。20世纪70年代,古拜杜琳娜创作的许多作品,其灵感均来源于这些打击乐器。该作品及80年代创作的《节奏方法》都是题献给这位音乐家的。

③ 罗马东正教的弥撒结束语,意思是:“散了吧,弥撒结束了!”其它音乐参数一起完成作品的铺陈叙事、立意表达。下面我们一起探究该作品的音高网络。

一、原始音高材料

该作品音高思维一个重要特点就是构建音高网络。通过最初的核心音高材料进行变形、变化、展开,生成各种音乐形象,表达作曲家的创作意图。而最初的核心音高材料却源于打击乐的音色明暗关系。通过敲击打击乐不同部位产生音色的明暗变化,这种明暗变化与音高高低性质是类似的,启示了音高走向的形成。

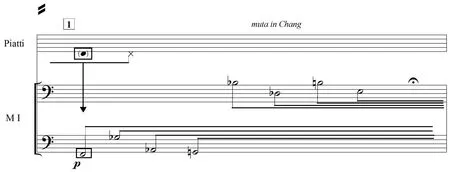

该作品是为羽管键琴及打击乐而创作的。这是一个既有传统又有创新的乐队编制。传统在于所选择的乐器皆为古老乐器,创新在于将时空维度差距较大的东西方乐器进行组合。作品开始是运用双软锤靠近“中国钹”中心敲出最初的五个音点。

谱例1.中国钹主题

这五个音点从上述的谱例中可以看出,音点出现次序为低→高→中低→中高,音色呈现渐变过程。这五个具有音高特征的核心动机构成了作品最初的主题——称之为“中国钹主题”。

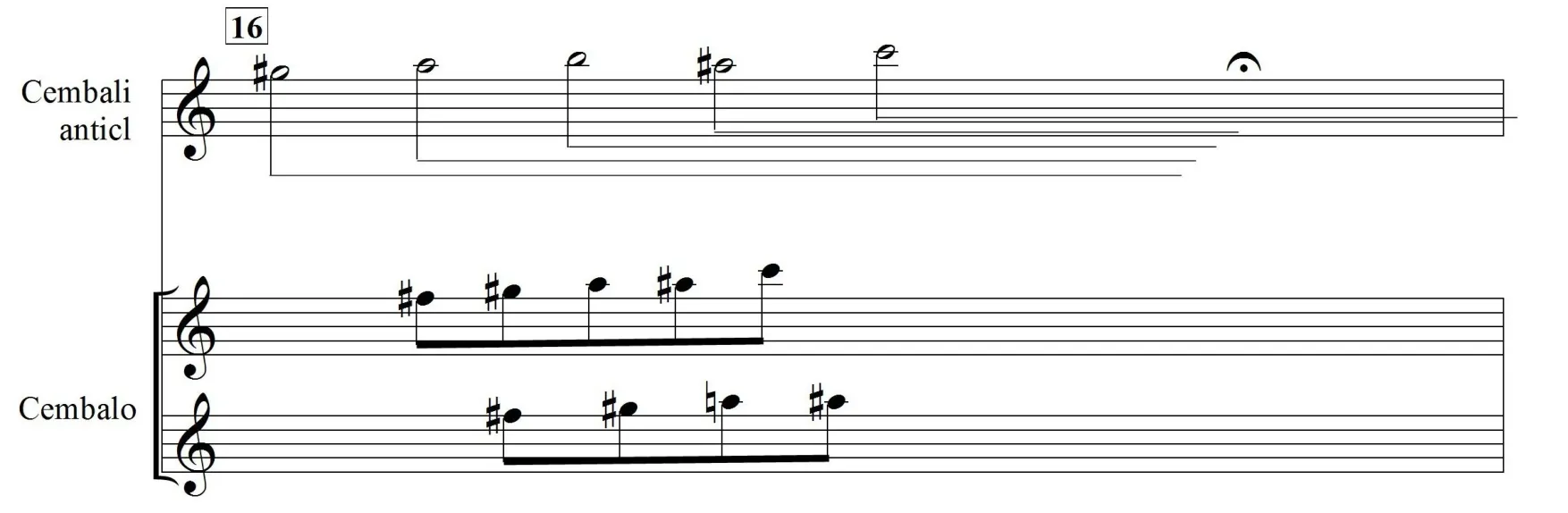

这个代表东方元素的“中国钹主题”陈述之后,羽管键琴奏出高低不同的八音音高,形成最初的八音主题。①在该作品中,作曲家还通过改变羽管键琴中旋钮控制调整不同的音色,随着音高的改变还伴随有音色的不同,达到音色与音高的互融性。

谱例2.羽管键琴主题

羽管键琴的八音主题可以分成两个四音组。第一四音组F→♭G→G→♭A,第二四音组是♭B→♮B→C→♭D。如果将这两个四音组独立来看,则它们呈四五度模进关系,陈述方式呈倒影关系。接下来我们把羽管键琴开始四音列F→♭G→G→♭A,与“中国钹主题”的五个音点对照观察发现,第一组的四音列是“中国钹主题”音位的模仿。第二组的四音列是“中国钹主题”的换位模仿(中高→低→高→中低)。由此看出作曲家运用打击乐音色的明暗对比设计音高基本走向,形成最初的原始音高。体现出作曲家一贯的“音色.音响”的创作观。

如果把上述的两个四音组合并起来观察,按照现代音乐分析中“八度等同”原理进行重新排列,得到如下八音组。

谱例3.

重新排列的八音组产生三类音程:二/七度、三/六度、四/五度进行。具体是小二度、大二度、小二度、小三度、大六度、增六度、纯五度,体现出紧张度趋弱。现在去除重复,按照“12为模”②一种现代音乐分析理念。在12音中,以半音数作为计算单位。两个音程之间,如果半音数之和是12,这两个音程视为同一音程。例如半音数1(小二度)与11(大七度)是同一音程,音程关系中大三度(半音数是4)与小六度(半音数是8)等同,纯一度与纯八度是统一音程等。的分析法计算,上述音程含量依次为:1、2、3、2、5;再去除重复数,即获得结果:1、2、3、5。此时,这个音程结构体现两种结构比例关系:1.菲波拉契数列结构比,2.五声音阶结构比。由此我们又发现,作曲家在音高设计方面把东西方音乐的内核进行亲密关照,体现出“东方遇到西方”的独特创作观。③这样的分析思路源于上海音乐学院甘璧华教授对古拜杜琳娜作品《庭院里的欢乐与悲哀》及《奉献》的分析。2013年12月5日下午4点,上海音乐学院北216教室学术报告:“恢复和声音响的自然属性”。

二、音高材料扩展

有了最初的四音组、八音组原始材料,作曲家便施展其高超的编织技术,在纵、横方面构建作品的音高网络。

1、移位递减与递增

移位递增与递减是指先对原型进行移位产生变形,然后在变形的基础上,通过增加新材料(镶嵌,贾达群教授的分析理论)或减少原有材料产生新的变形的技术。如C→D→E原始音列,先上行模进半音变形为#C→#D→#E(可以用F替代),然后在变形的#C→#D→#E基础上增加新的材料C,形成C→#C→#D→#E(句首增加C音),或者减少原有材料#C→#D(句尾消掉#E音),这样的技术便是移位递增与递减。下面我们看一下该作品第一乐章的第二句音高组织。

谱例4.

该句共有23个音符,可细分两个乐节(11+12)。前乐节增加了升号音,有向属进行的意味,后一个增加降号音,有向下属进行的特征。下面我们仍按照“八度等同”及“以12为模”原理将作品第一句、第二句的音高材料对照排列,发现以下规律。

谱例5.

上例中,原型八音组先通过上移1个半音得到变形一,然后在句首嵌入#D-F-E三音,构成前半句11音。之和按相同方法上移2个半音,在句首嵌入E-♭G-F三音,构成该乐句后半句的12音,完成第二乐句23音的音高设计。随后运用相同思维与技术,将第三句音高扩展至63音,达到第一部分的音乐高潮。此后音乐情绪逐渐回落,作曲家采用反向思维,运用移位递减方法完成第四(14音)、第五句(11音)的音高组织,至此第一乐章第一部分的音高材料铺陈结束。作品五句的音高组织构成下述比例关系:8→23→63→14→11,体现“起→展→落”的结构原则。

2、承递展开

承递展开又称为“鱼咬尾”或“顶真”,是乐思展开的传统技术之一。即每句的落音是下一句的起音,其结构规模可以是一个短句、一个词组或单个音。这种展开技术强调乐句之间的关联性。我们看以下谱例。

谱例6.

上述谱例中,排练号1处,羽管键琴的起音位置始于打击乐的音点位置。排练号2扬琴的落音C-#C-D纵向半音音块,成为随后羽管键琴横向进行的旋律起音……。如此反复,直至后面的排练号3→4→5,作曲家都采用了类似的展开技术,使得该段音乐展开具有较强的连续性。音高材料使用半音音块,只是展开方式有所不同:时而横向铺展、时而纵向叠加、时而隔时变奏。而这些半音音块材料仍源于羽管键琴开始的四音列,是原始材料第一四音组的截断取样。

3、音块模进

音块(Tone—cluster)亦称音丛、音串、音簇(Cluster)。它是指在一个狭窄的音程范围内(小三度),3个或3个以上的音构成的和音。“音块”技术产生于20 世纪初期,由美国作曲家亨利·考埃尔(Henry Dixon Cowell,1897-1965年)率先使用。之后“先锋派”音乐家们竞相模仿,使其成为现代音乐创作中非常频繁的一种音响表现手段,在许多现当代音乐作品中取代了古典的“旋律与和声”的中心位置。在该作品中,作曲家把音块与模进结合,形成多个块状音柱,与作品中其它表达形式(线状、点状)在织体、音色、音响等方面形成对比,共同推动乐思展开与前进。

谱例7.

上例排练号3开始处,扬琴开始的三音音块#C→D→♭E源于排练号2结束时羽管键琴延留的三音音块C→#C→D,将它们半音上行模进获得的。随后进行到D→#D→E再进行到C→#C→D,构成连续的音块模进。

4、增时模仿

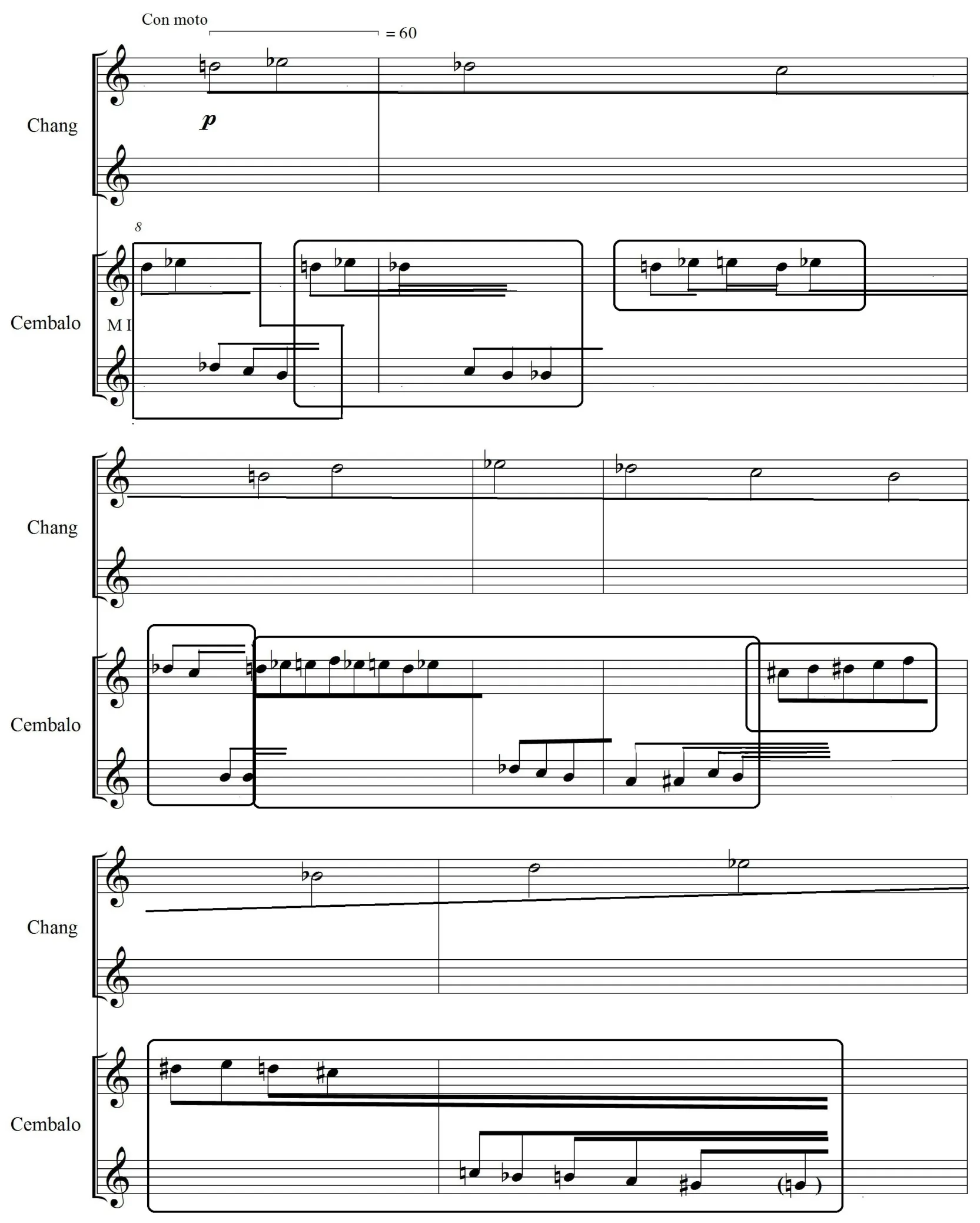

增时模仿是有比例卡农的一种,又称扩大模仿。是指模仿声部和主题声部之间按照一定比例关系扩大进行模仿。这部作品第二乐章一开始,作曲家在羽管键琴和扬琴声部之间,进行较大篇幅的扩大模仿,形成乐意的呼应和竞奏,表达东西方精神的对话。它们的比例关系为2:1。

谱例8.

上述音乐片断中,羽管键琴以五音组D—♭E—♭D—C—B为单位组进行展开,上方的扬琴推迟两个音符以增2倍的时值进行模仿,直至45小节。五音组材料是开始四音组F→♭G→♭A→♮G的移位递增,是开始四音组反向五度移位后,句首附加B音获得的。羽管键琴以五音组为核心音组,通过递增或递减方式进行横向展开,而上方扬琴则以扩大2倍的时值进行增时模仿。

5、非确定性音高与确定性音高复合

由于调性思维的控制,传统音乐中,音高材料使用大多限定在确定性音高范围内。20世纪以来,音高阈限被打破,许多作曲家运用非确定性音高材料。如刮奏、滑音、划线音、微升微降音,尽可能高或低的音等。在古拜杜琳娜的创作中,由于亲身感受过民间音乐的非确定性音高运用,因此在其作品中广泛运用非确定性音高。非确定性与确定性音高复合成为作曲家特有的语汇之一。确定性寓意规则,非确定性寓意自由,两者复合寓意人性统一。①古拜杜琳娜认为人本来是一个完整。由于社会、生活把人分成两半,唯有上帝和音乐把人再恢复成一个完整的个体。

谱例9.

上述音乐片段中,扬琴声部演奏非确定性音高(运用上下滑奏描绘“十字架”符号,表达宗教观),羽管键琴在狭窄区域内演奏确定性音高(半音与全音)与之对答,营造一种理性思辨的氛围,形成两种特色鲜明的音响色差。①古拜杜琳娜确定性音高与非确定性音高的复合方式有三种类型:⑴与滑音的复合;⑵与颤音的复合;⑶与划线部分的复合。[1]同时,这里横向展开的确定性音高材料源于作品开始处第二四音列♭B→♮B→C→♭D的变形,体现作曲家音高网络的结构思维特征。

6、无穷动织体贯穿

“无穷动”既是一种音乐展开技术,也是一种音乐体裁名称。其显著特点在于从头至尾有一种急速节奏贯穿,形成乐思展开的连续性②作为一种体裁,浪漫时期的韦伯(德国)、帕格尼尼(意大利)、诺瓦契克(匈牙利)等大师们都创作过此类作品。作为一种技术在不同时期、不同作品中被作曲家广泛运用,让人聆听音乐时有窒息感。。该作品第二乐章开始,作曲家在扬琴与羽管键琴之间一直采用有比例卡农(增时模仿)进行,至45小节处完成卡农织体陈述。此后,上方扬琴声部自由展开,或刮奏、或滑奏、或演奏近似音高。节奏自由,上下跑动迅速、频繁,形成一种音流。而下方的羽管键琴,始终演奏一个相对固定时值的旋律,旋律结构主要以半音、全音进行为主(与核心四音组呼应),形成“无穷动”(Perpetuum mobile)织体贯穿。这个相对稳定的固态音响与上方扬琴声部的动态音响形成鲜明对比。

谱例10.

上述音乐片断节选第二乐章第45—48—53小节的羽管键琴声部。其上方键盘演奏音块,下方键盘演奏等时值的半音、全音,形成“无穷动”织体贯穿。而半音、全音的音高材料源于第一乐章羽管键琴进入时的核心音组,形成音高材料的网络全覆盖。

按照“12为模”理论对音高进一步分析发现,该片段音程含量体现如下规律:1→2→3→……11→10→……3→2→1。体现出作曲家在音高设计中,智慧地暗设了音程的递增与递减结构思维。

7、引用

对前辈大师作品主题音调的引用是古拜杜琳娜音高思维的另一个重要特点。她在诸多作品里均有所体现。在该作品中,作曲家的引用主要有两处:1、第一乐章排练号10(第54小节)处,此处是引用肖邦《#c小调圆舞曲》开始的3个音。

谱例11.

上例中,羽管键琴用手掌演奏非确定性音高构成的“音块”,音区逐渐变高,音程逐渐变窄。扬琴声部演奏确定性音高,以全音进行“#F→#G”为动机,进行半音上行模进。一个音乐段落到此结束。接下来,音乐“入板”,在传统要素节拍、节奏、小节、速度基础上,排钟与古钹声部交替演奏肖邦《#c小调圆舞曲》主题音调,但作曲家改成♭b小调陈述,构成小二度(E调→♭D调)调性对置。肖邦《#c小调圆舞曲》音调的引用,一方面体现出作曲家对肖邦的眷顾,另一方面体现出现代与传统、东方与西方的复合。

2、继肖邦《#c小调圆舞曲》引用之后,作曲家接着引用巴赫《g小调赋格》主题:D→♭E→G→#F→#G(《平均律钢琴曲集第一册》),改由扬琴、羽管键琴交替奏出。

谱例12.

上例将巴赫的g小调赋格主题分解在三个声部中,时值扩展6倍。引用巴赫作品也体现出作曲家对“音乐之父”的致敬。

莫斯科音乐学院著名理论家赫洛波娃教授对这两处引用时的评价说:“引文披上了奇特、异样的装束,变得模糊、虚幻”。[2]

三、音高思维特点

通过对该作品音高生成与生长探究,发现古拜杜琳娜在创作该作品时,音高思维有以下特征。

1、音色促成音高的生成。从上文分析中发现,作品由中国钹开始。中国钹最初五个音点的发音产生明暗对比与变化,由此促成羽管键琴开始音高的生成。羽管键琴的音高走向与中国钹的音色明暗形成对应。这是作曲家非常智慧的一种音高生成的方法。随后,扬琴进入时,其音高产生源于羽管键琴。按照这样的思维模式,作曲家完成了该作品两个乐章音高材料的选择与设计。

2、核心音高的变形、扩展。作曲家获得了核心音高材料以后,随后通过增时、减时、叠加、卡农、引用、换序、承递等技术将核心音高进行变形与扩展。结合乐器、演奏法、速度、节奏、织体等参数的不同运用,产生斑斓的音色空间,形成不同的音乐张力,塑造一个个鲜活的音乐形象,表达作曲家音色.音响的创作观。

3、“字谜”结构思维。“字谜”结构思维始于文学中的生词法。是指将原单词中的字母通过换序、增减、替代手法而产生一个新的词汇的方法。如ate→tea→eat;ate→at;ate→late→lite。“字谜”结构思维从中世纪就已经存在,之后逐渐用于作曲中。在音乐中表现为:回文、递增、递减、增时、减时、换序、重组等思维方式。不同历史时期,其表现方式不尽相同,侧重点也会有所差异。20世纪以来,“字谜”结构思维体现出结构的开放性,是“解构与重组”观念、形态的具体体现。在该作品中,作曲家主要运用了递减、递增、重组、换序等结构思维。

谱例13.

这是在第一乐章结束时的音乐片段。从谱例中发现,6个乐句每次陈述结构有所缩减。第一句音高排列自上而下依次为12—12—10,其中上方两声部采用有比例卡农模仿(时值比4:1,预示第二乐章开始的乐思陈述方式),下面第三声部采用句尾递减。第二句三个声部音高排练为9—10—7,比第一句对应分别减少了3—2—3音。第三句三个声部音高数依次为7、8、6;第四句是5、5、4;第五句是4、5、4;第六句是3、4、2。整个音高呈递减趋势,具体数字如下:

表1.

上表中,如果纵向观察,高声部音高数列差是:3→2→2→1→1;中声部音高数列差是:2→2→3→0→1;下方声部音高数列差是:3→1→2→0→2。把所得结果再进一步精简,得到下表数据。体现“字谜”中换序与递减的结构思维。

表2.

此外,在第二乐章中,羽管键琴从头至尾一直贯穿“无穷动”织体。这个冗长(97小节733个音符)的“无穷动”运动中暗含“字谜”结构思维。下面提取前50个音符分析如下。

谱例14.

上例按照音高结构的内部关系,可以分成5个音组:5音组—6音组—9音组—15音组—15音组,每个音组的音高数呈递增态势。下面将5个音组的音高材料再进行排列比较:

图例3.

以上五组的音高中,前四组每音组均包含第一组的核心“五音组”。第二至第四组都是在第一组基础上分别加入其它音构成。具体来说:第二组在第一组句尾加“♭B”音;第三组在第二组句首加“D、♭E、E”三音;第四组是在第三句句首加“F、♭E、E”三音,并在句尾加“A、C、B”三音(#A替代♭B)。这四组音高数依次增加1、3、3音,体现有序递增的“字谜”结构思维。第五组作曲家改用升号记谱,如用相同的降号音级替代,可以看出第五组是第四组音高的结构延长:句首增加#C音,句中省略♭E音,句尾增加#G、G音。是“字谜”结构思维较为隐蔽的一种体现。

结 论

20世纪60、70年代是作曲家探索新音色时期。作曲家一方面深入民间,通过寻求古老民间乐器获得独特音色,另一方面通过一些非常规演奏法,或通过改变电声设备频率等手段来获得独特音色。以音色作为作品的主要结构力,实现音色.音响的创作观。

在该作品中,作曲家突破传统的音高思维模式:从打击乐音色入手,寻找最初的音高材料——“核心音组”,再通过“核心音组”的变形、扩展,结合其它表情参数(节奏、音色、演奏法等)获得整部作品的音响,形成音色.音高.音响的“创作链”,成功实现了作曲家音色.音响的创作观。拓展了音高思维的可创作空间,为成熟时期创作积累了丰富实践经验。

“我的愿望不是表达一个概念,而是要表达音乐本身充满感情的精神形式。”[3]

在21世纪的今天,当五彩斑斓的霞光环抱我们之时,当舳舻相继的思潮包裹我们之时,面对音乐形式与内容的完美结合,现代与传统的融合与创新仍需我们去深思和求证。

[1]梁红旗.索菲亚·古拜杜丽娜音乐作品技法特征研究[D].上海音乐学院2006年博士论文:26—34.

[2]钱亦平.“精确设置 精心雕琢——古拜杜林娜《为羽管键琴和打击乐写的音乐》的语言、技法和结构[J].音乐艺术,2014(2):143.

[3]MichaelKurtz.SofiaGubaidulina, A Biography[M]. Indianapolis: Indiana University Press,2007:1.

[4]Fay DamarisNeary,B.Mus.Symbolic Structural in the Music of Sofia Gubaidulina[D]. Columbus:The Ohio State University,1999.

[5]Hamer,JaniceEllen,SofiaGubaidulina’s compositional strategies in the “String Trio”(1988)and other works[D]. New York:City University of New York, 1994.

[6]Kurtz, Michael. Sofia Gubaidulina A Biography[M]. Indianapolis:IndianaUniversity Press,2007.

[7]Kholopova ,Valentina .Sofia Gubaidulina[M]. Moscow:Moscow Compositions Press,2008.

[8]甘璧华.阿.齐尔品和索.古贝多琳娜作品中的东方特点及其比较研究[J].音乐艺术,2001(2).

[9]甘璧华.恢复和声音响的自然属性——索.古贝多琳娜作品中的和声与风格探究[J].音乐艺术,2002(4).

[10]姜蕾.解构与建构——20世纪音乐中“开放解构”的观念与实践[D].上海音乐学院2012年博士论文.

[11]钱亦平.古拜杜林娜给我们带来的宝藏——《领悟》研习[J].音乐艺术,2015(2).

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例