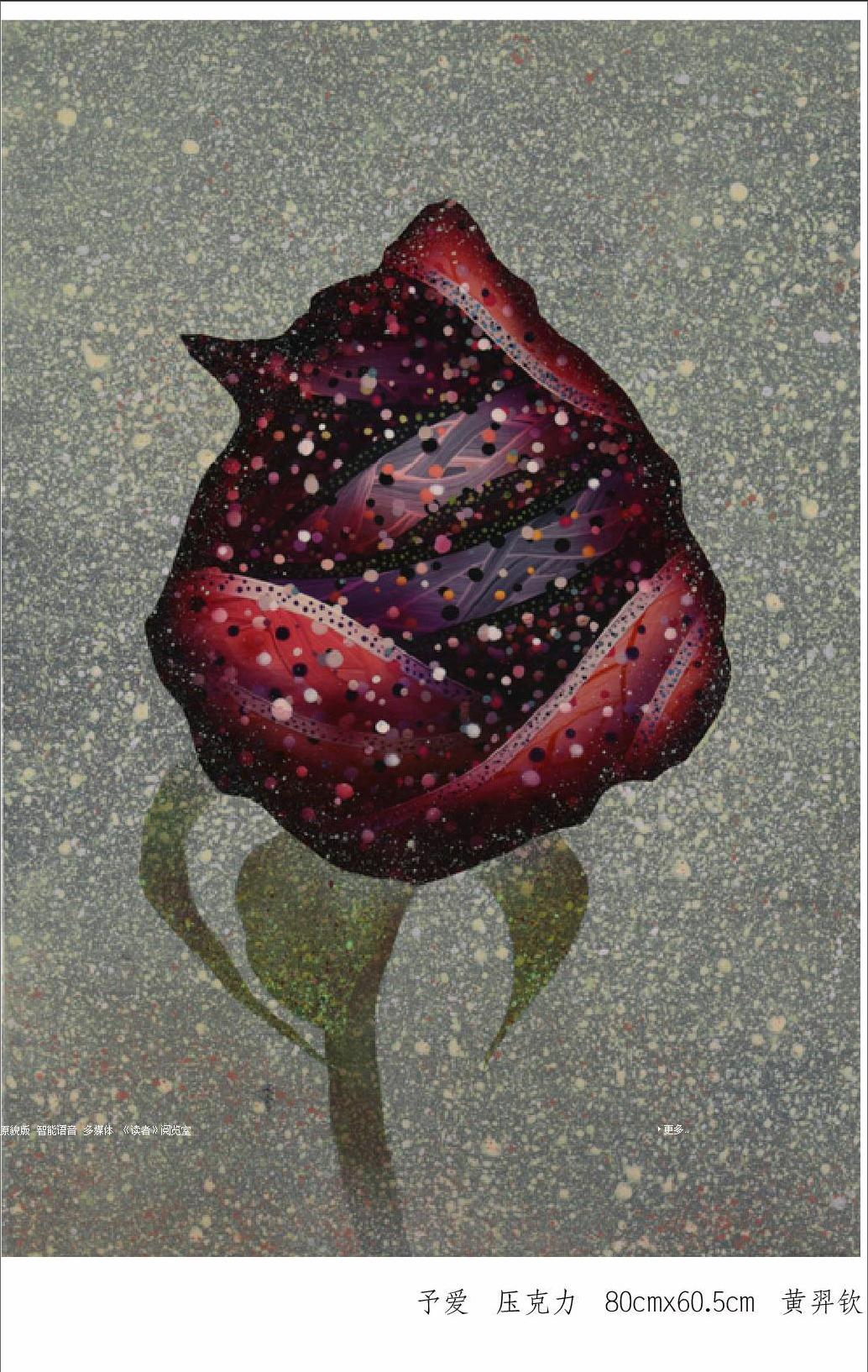

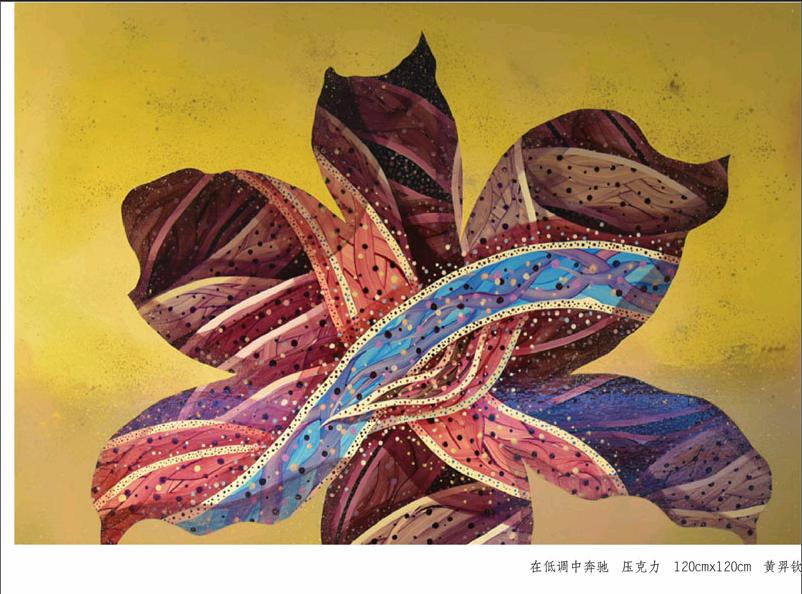

剥开洋葱,绽放生命的花样——黄羿钦

洪威喆

自由随性的线条在镜面般的画面上流动、凝聚为莫可名状的图像,在静谧的氛围中透露着张力的拉拒、冲突的调解与有机动态的平衡,新锐艺术家黄羿钦以洋葱剖面纤维为元素,结合艺术治疗的创作手法,透过繁复的身体劳动和颜料堆栈,藉此创作出有如情感扫描的心绪律动图,希望观者也能透过他笔下的微观世界,感受到情绪的脉动。

黄羿钦,1987年生,宜兰人,多次参与台北国际当代艺博会、高雄漾艺博会、港都艺博会等。作品曾多次入选宜兰美展,广受藏家欢迎。他从小就喜欢绘画,从东光国中美术班、宜兰高中美术班,一路到华梵大学美术与文创学系大学及硕士班毕业,到以艺术家为业,虽是美术科班出身,但在艺术学习的路上,却不断饱受质疑眼光,直到台湾艺术股份有限公司(股票代号8479)以正职员工的方式,将他聘为原创艺术村驻村艺术家后,才化解了外界对他立志成为专职艺术家的疑虑。

黄羿钦因以洋葱为创作题材,在展览时被观众称作“洋葱先生”,但事实上,他从小并不爱吃洋葱,洋葱成为他的创作元素,是一段不断在创作路程上探索的结果。

黄羿钦的创作是将具象事物解构为抽象形式,在创作之初,是以蔬果的剖面为题材,然而他发现在这些图像里,只是形式美感的排列组合,却找不到可表达的意涵,这些符号对自己来说也没有特别的意义。

2010年,黄羿钦至台东铁道艺术村驻村创作时,受洋葱层层叠叠的纤维剖面造型吸引,开始钻研洋葱的美感形式;2011年,文学家钧特·葛拉斯(Gunter Grass,1927-2015)的回忆录《剥洋葱》, 触动了黄羿钦的心灵深处,使他找到了创作的主题与意义,于是开始利用洋葱层层包裹的结构概念,如剥洋葱般探索自己的回忆与情绪状态,融入艺术治疗的手法,进行画面的组合,终于建立起自己的风格。

2014年,黄羿钦在研究所压力下,加上当时作息并不规律,罹患“肝脓疡”,治愈后,他发现自己创作钻研的洋葱,是很好的护肝食品,于是他开始在饮食上接受洋葱,最终洋葱成了生活中不可或缺的营养,加上洋葱是黄羿钦创作的精神食粮,因此他与洋葱结下了不解之缘。

心理学家荣格(Carl Gustav Jung,1875-1961)认为,艺术即治疗(Art as Therapy)。对个性很拘谨压抑的黄羿钦来说,艺术创作可让他感到情绪的释放,在课堂上接触到艺术治疗后,他开始钻研艺术治疗的相关知识,并将艺术治疗的手法融入创作的方式上。

黄羿钦运用艺术治疗的拼贴媒材、层叠绘画、反复动作、楔形物、解离等手法或语汇创作,作画过程有如进行一场自我疗育的仪式,让自己心情沉淀,压力获得释放。首先,他会于画布上粘贴上一层层的胶带或透明圆形标签,再透过半自动技法绘画,让线条自然随意的流动,以表达情感、时间的累积、身体的疲惫等,再逐层撕下、反复绘画,最后勾勒出轮廓的样貌,区分出图像与背景的关系,形成莫可名状的图像,这是他探索记忆与当下情感的对话痕迹,最后涂上一层层亮光凡尼斯,呈现如镜般的表面,使自我可映照于画布上,像对镜自省,同时也是对完结的仪式进行封存。

“卷标”是黄羿钦创作的元素,也是激发他创作的动力。权力者总是根据自己的价值观与认知的社会框架为相异者贴上标签,例如艺术家往往是生活困顿、餐风宿露、与社会脱序的特立独行者,然而黄羿钦将这些附加在艺术家身上的标签,转化为创作的动力,变成他隐藏在颜料底下的透明圆形标签纸,成为了画布上漂浮飞舞的华丽气泡,也是对这些附加在他身上的社会标签给予正面的迎击。

随着创作阶段的发展,黄羿钦作品上的图像也不断变化,从纤维状的抽象纹理,到无法言说的形体,逐渐化作某种生态中的莫名花样,近作则凝聚为可辨识的生物或符号。

对黄羿钦来说,创作出无法与现实世界对应的形体,正是一种反标签化的抵抗,因为观者无从指认,使物体的形象可以从现实的框架中解除束缚,观者亦可从这些有机的形象里获得自由想象的空间。然而,标签也可以是正面的力量,黄羿钦现在的创作,更愿意贴近观者的生活经验,使之从亲切可识的符号里,感受到生命的光輝。