小间距TBM隧道施工力学特征及地层变形研究

张书香,刘拴锭,邬叶飞,陈 明

(中交第一公路工程局有限公司, 北京 100024)

小间距TBM隧道施工力学特征及地层变形研究

张书香,刘拴锭,邬叶飞,陈 明

(中交第一公路工程局有限公司, 北京 100024)

以小间距TBM隧道的受力变形及地层沉降为研究目标,基于重庆交通轨道环线的TBM区间隧道工程,采用现场监控量测和有限元数值分析的方法,研究了不同间距下管片的内力分布规律及地层变形规律。结果表明,小间距TBM施工下,隧道间距越小,管片受力越大;由于先行隧道提供了有效的反力支撑,右线隧道掘进产生的内力较左线隧道小。监测结果显示,小间距TBM施工下地表沉降曲线呈单凹槽状,研究结论可为类似工程提供借鉴。

小间距隧道施工;TBM;管片内力;数值分析

0 引 言

我国的城市化进程已经进入到城市加速发展阶段,地铁建设已成为城市交通体系不可缺少的组成部分[1]。由此出现越来越多的小间距隧道,它们的建设与发展成为了交通运输界广泛关注的热点问题之一[2]。我国《铁路隧道设计规范》[3]根据不同的围岩地质条件、隧道断面尺寸及施工方法设定了不同的最小净距。对于小间距隧道,国内外开展了大量的研究:周罡对超小间距隧道施工中的地表沉降进行了研究,提出了控制地表沉降的设计和施工方法[4];谭忠盛采用隧道现场对比试验方法,研究了不同支护体系下小间距隧道的拱顶沉降、水平收敛、围岩压力、支护结构内力规律[5];何历超采用现场试验与数值模拟的方法,研究了格栅和型钢支护结构对浅埋大跨小间距黄土隧道的影响规律[6]。由于平行隧道常错位施工,因此需要考虑后行隧道施工对先行隧道管片造成的力学性质方面的影响,李晓霖通过对北京地铁十号线的现场监测发现,后行盾构隧道会对先行隧道造成先挤压、后卸载的情况[7];钟祖良考虑小净距隧道左右洞先后施工的相互作用,对浅埋双侧偏压小净距隧道的围岩压力计算理论进行了研究分析[8]。

由于TBM在城市地铁隧道中应用较少,小间距下的管片内力特性及地层变形特征也尤为复杂,因此本文以重庆轨道交通环线TBM区间隧道工程为依托,通过现场监测与数值模拟相结合的方式,讨论了小间距TBM隧道的受力变形及地层沉降变化规律,以为类似工程提供参考。

1 工程概况

重庆地铁环线一期凤天路-重庆西站区间原始地貌为丘陵地貌,地质条件以砂岩和泥质砂岩为主。经设计勘察后综合考虑采用2台单护盾TBM进行掘进。隧道左右线掘进顺序视工程地质情况及实际需要确定,左右线隧道间距为0.3D~1.5D不等,属于小间距隧道。盾构刀盘直径为6.88 m,采用高强混凝土管片错缝拼接,管片厚35 mm,每环掘进1.5 m。区间线路基本沿城市繁华街道及主干道下通行,道路交通繁忙,单护盾TBM掘进施工时,穿越临近建(构)筑物,需对地层变形进行严格控制。同时沿线穿越范围道路下均有密集的地下管线,纵横交错,错综复杂,保护地下管线也是单护盾TBM掘进的重要部分。

2 TBM隧道掘进数值分析

2.1 数值模型

采用ANSYS有限元软件进行数值分析,模型空间尺寸为x方向120.0 m、y方向120.0 m、z方向60.0 m,隧道开挖方向为z轴负向。模型4个侧面边界条件为法向约束,底部为全约束,上表面为自由面;周围围岩采用实体单元solid45,管片采用壳单元shell181。参考实际工程隧道间距,本文模拟设置0.5D和1D两种工况进行对比分析(如图1所示)。采用生死单元和改变材料参数实现TBM施工过程的动态模拟,土层和材料参数见表1。

图1 双线隧道计算模型

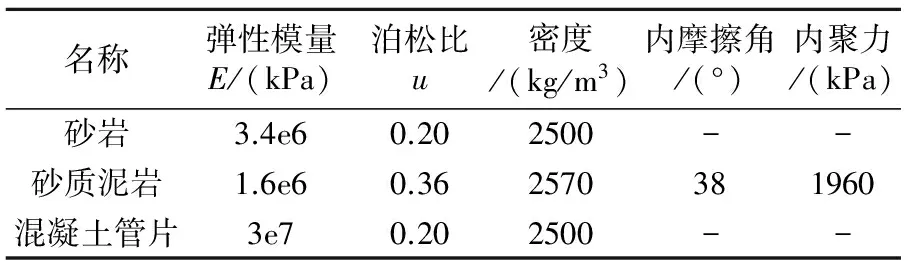

名称弹性模量E/(kPa)泊松比u密度/(kg/m3)内摩擦角/(°)内聚力/(kPa)砂岩3.4e60.202500--砂质泥岩1.6e60.362570381960混凝土管片3e70.202500--

2.2 管片受力分析

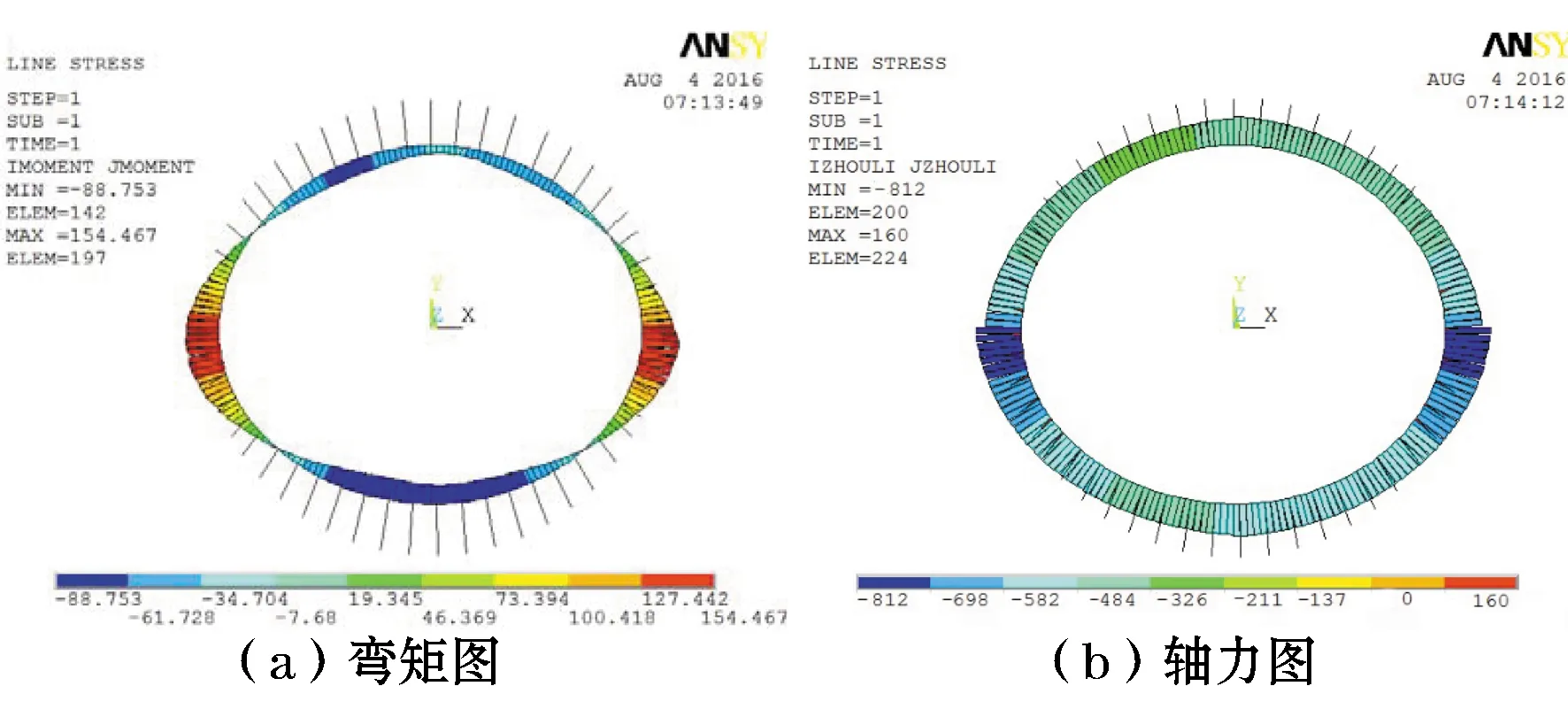

本文根据实际情况,设定左线隧道先行开挖。管片采用二维梁单元模拟,全局布置土弹簧单元。不同间距下隧道掘进计算得到的管片内力如图2和图3所示。由图可见,不同间距下掘进产生的应力集中区均出现在隧道侧墙,0.5D隧道间距下掘进时弯矩最大达168 kPa,而1D隧道间距下掘进时弯矩最大值为154 kPa,由此推测隧道间距越小,管片受力越大。同时,由于先行隧道施工后进行了管片支护,为后行隧道有效的提供反力支持,故右线掘进产生的内力较左线隧道内力小。计算结果显示在右线隧道通过时左线隧道会出现内力增大情况,这主要表现为后行隧道对先行隧道产生了挤压作用。

图2 0.5D间距下隧道掘进内力图

图3 1D间距下隧道掘进内力图

2.3 地层沉降分析

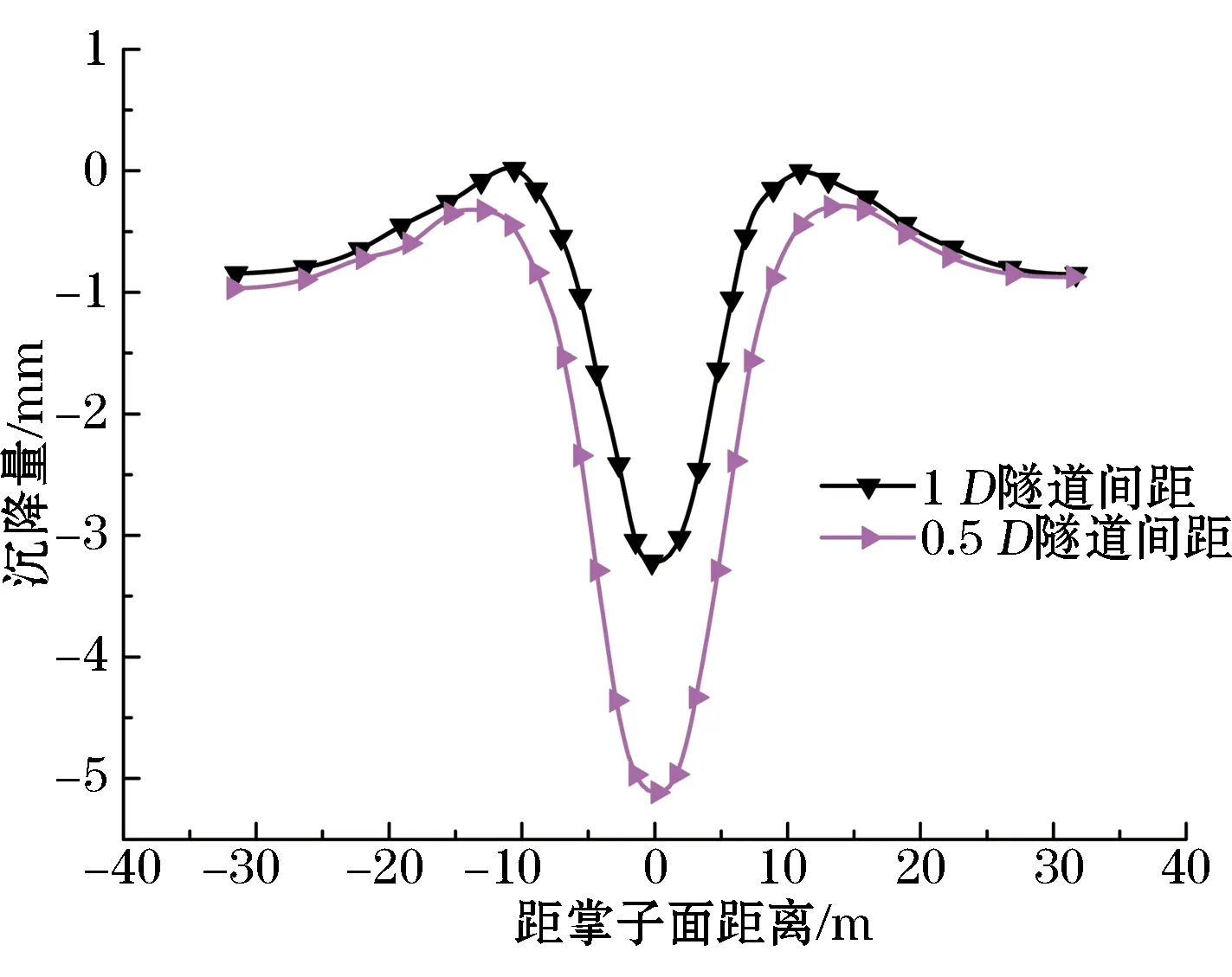

通过监测网格节点的变形,绘出不同隧道间距下横断面地表沉降曲线,如图4所示。由图4可知,在小间距下TBM施工隧道轴线上方地表变形较大,两侧出现轻微隆起状态,与较标准沉降槽曲线较为一致。同时由不同间距下的沉降曲线可知,1D隧道间距下TBM施工产生的沉降变形较0.5D间距小,这与隧道纵向沉降曲线的结论一致(见图5)。

图4 左线隧道横向沉降

图5 左线隧道纵向沉降曲线

3 监控量测

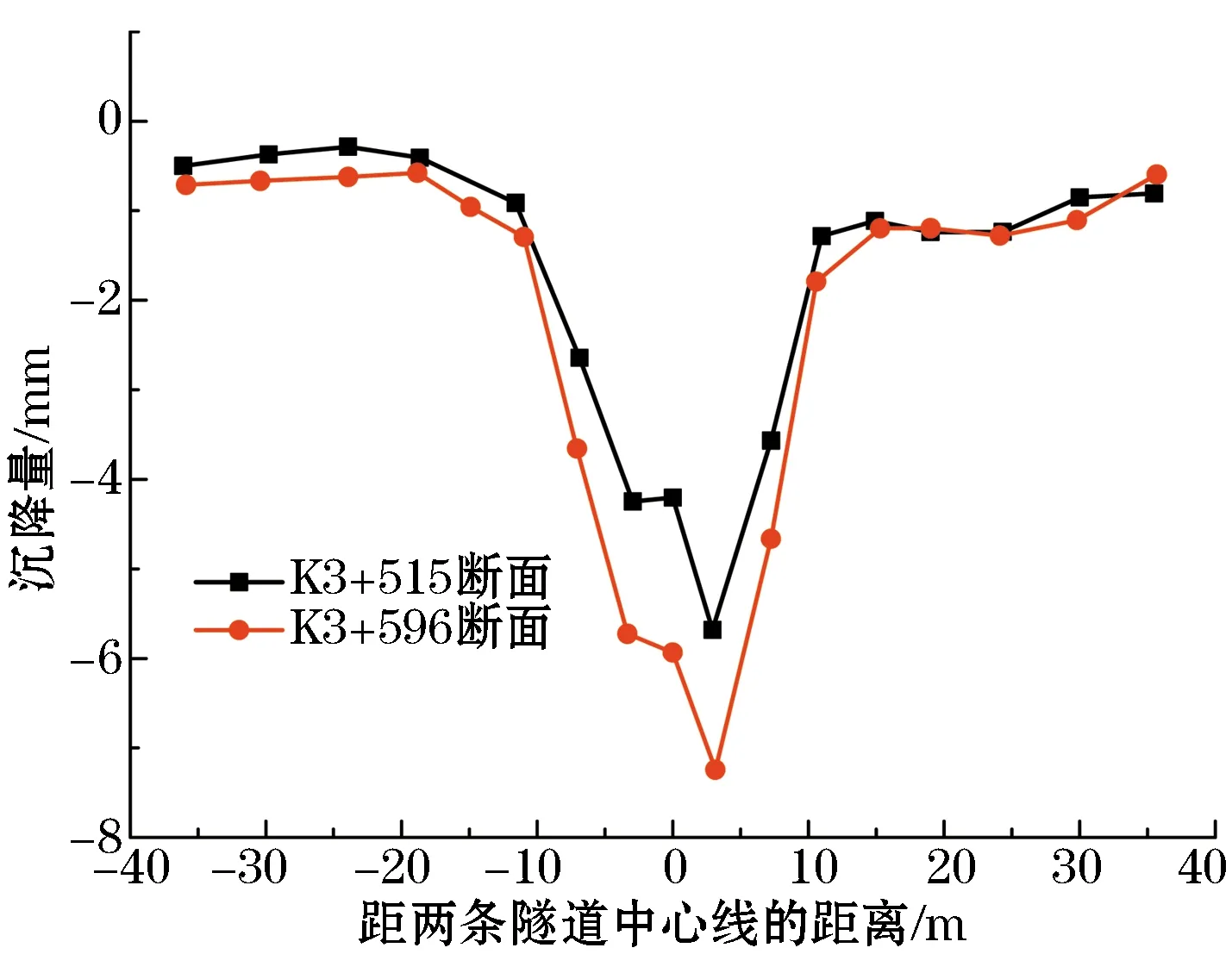

对沿线K3+515断面(间距0.53D)和K3+596断面(隧道间距1.12D)的地表沉降监测结果进行研究分析,监测点按设计要求沿开挖方向每5 m布测一组监测点,测点间距5~10 m,监测结果见图6。

图6 地表监测

由图6可知,小间距隧道地表沉降呈单凹槽状,K3+515断面最大地表沉降值为5.68,K3+596断面最大地表沉降值为7.25 mm。监测分析显示,1D左右间距下的沉降变形较0.5D间距下的变形大,这与数值分析结果相反,这可能是由于实际工程中各土体参数变化不一,同时实际工程中外界因素较多,如车辆通行原因、注浆原因、雨水天气等原因,这都将使沉降变形产生差异。

4 结 论

针对重庆轨道交通环线小间距TBM隧道施工,通过ANSYS有限元数值模拟双线隧道的开挖过程,设置改变不同隧道间距,分析了不同间距下的隧道内力变形及地层变形规律,最后通过现场监控量测分析了地表变形规律得出如下结论:

(1) 小间距TBM施工下,隧道间距越小,管片受力越大;由于先行隧道提供了有效的反力支撑,右线隧道掘进产生的内力较左线隧道小。

(2) 监测结果显示,小间距TBM施工下地表沉降曲线呈单凹槽状,1D左右间距施工下产生的沉降变形较0.5D间距下的变形大。

[1]霍 明,赵永国,韩常领.小间距隧道的工程特点与关键技术创新[J].公路,2009(05):259-263.

[2]李云鹏,王芝银,韩常领,等.不同围岩类别小间距隧道施工过程模拟研究[J].岩土力学,2006(01):11-16,28.

[3]TB-10003-2005,铁路隧道设计规范[S].

[4]周 罡,杨新安,孔少波,等.超小间距隧道施工中的地表沉降研究[J].辽宁工程技术大学学报,2006(05):717-719.

[5]谭忠盛,孟德鑫,石新栋,等.大跨小间距黄土隧道支护体系及施工方法研究[J].中国公路学报,2015(11):82-89,97.

[6]何历超,王梦恕,李宇杰.浅埋大跨小间距黄土隧道支护技术研究[J].岩土力学,2013(S2):306-310.

[7]李晓霖,郭 婷,惠丽萍.小间距平行盾构隧道施工的反分析研究[J].地下间与工程学报,2014,10(3):641-649.

[8]钟祖良,刘新荣,刘元雪,等.浅埋双侧偏压小净距隧道围岩压力计算与监测分析[J].重庆大学学报,2013(02):63-68.(收稿日期:2016-09-27)

张书香(1987-),男,内蒙古集宁人,助理工程师, 主要从事桥梁隧道工程方面的研究,Email:Cyrene-ZSX@163.com。