种植支抗前牵引矫治儿童骨性III类错牙合后硬软组织变化的临床研究

亢静 彭明慧

1 材料与方法

1.1 病例选择

1.2 矫治器设计和牵引方法

矫治器设计口内部分微种植体支抗植入上颌第一磨牙与第二前磨牙之间牙槽骨,种植钉采用直径2.0 mm,长度8 mm纯钛自攻式种植钉,植入部位[1]选择上颌颧牙槽嵴密度及骨质最丰富的上颌第一磨牙与第二前磨牙的牙根之间,距离牙龈缘5~6 mm。种植术由同1位医师操作完成,术后2 周开始上颌前牵引。

1.3 X线头影测量分析

1.4 统计学分析

治疗前后的软硬组织数据由Winceph V 9.0软件测量得出。使用SPSS 13.0软件进行配对t检验。

2 结 果

2.1 临床改变

2.2 治疗前后的软硬组织变化

硬组织变化情况见表 1。牵引后,A- OLp平均增加2.5 mm,SNA 增加2.64°,CV值增大3.05°,ANB增加3.1°,说明上颌骨向前生长明显;SNB减0.59°,上颌骨在矢状向得到纠正,ANB角增大3.1°。垂直向方面没有显著性变化;N- e增3.2 mm,S- Go增加2.50 mm,ANS- e增加0~88 mm,说明上下颌骨无显著顺时针旋转,垂直向无显著增高,S- Go的增加,可能主要是生长发育的结果。1- SN增加0.97°,说明上前牙无明显唇侧倾斜;1- P减小1.96°,表明下矫治过程中未造成下前牙产生后移或舌倾。由于上下颌矢状向的变化,前牙覆盖增加4.18 mm。垂直向上颌磨牙未发生明显伸长。

表 1 硬组织变化

软组织变化情况见表 2。n'- Sn- Pos(°)增加3.03°, Li- OLP(mm)后退0.32 mm,Ls- OLp(°)前移3.56 mm, NLA(°)减小7.95°, Upper lip thickness(mm)减小1.94 mm,表明牵引后面部侧貌凸度增加,上唇部位的变化较明显,而下唇的变化不显著。

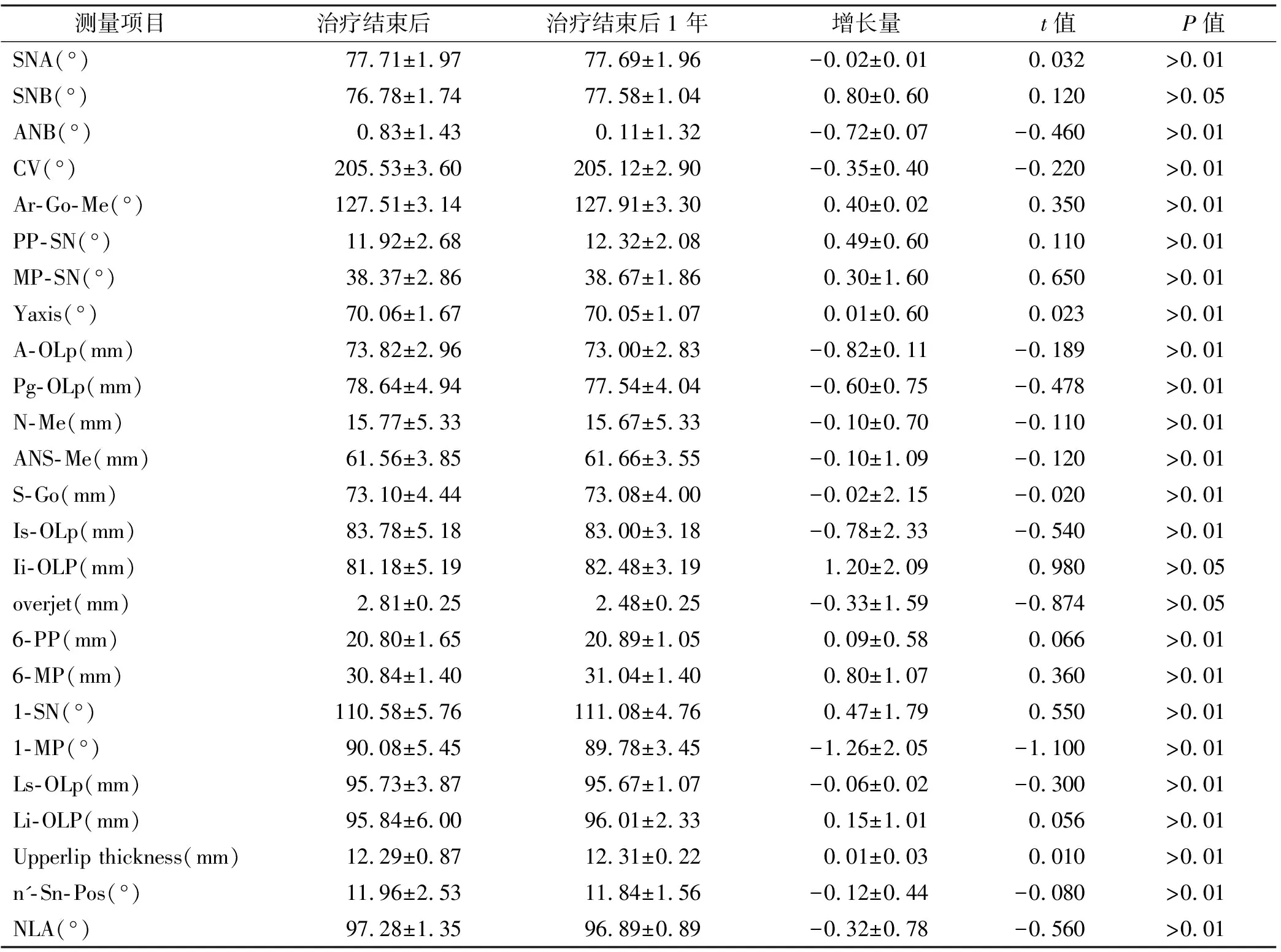

2.3 治疗结束1 年后的硬软组织对比

前牵引治疗结束后1 年,头影测量结果见表 3,前牵引效果稳定,SNA和ANB角度均无明显变化,SNB角度增加0.8°,说明下颌骨还有生长,切牙覆盖减少0.33 mm,软组织侧貌变化不明显,基本维持前牵引治疗后的良好面型,说明研究中的前牵引效果稳定,有促进上颌骨进一步发育,有利于上颌骨发育不足患者改善骨面型。

表 2 软组织变化

表 3 前牵引1 年后软硬组织变化

2.4 侧貌美学评价

采用罗卫红等[3]的美学指标判别方程:Y=-31.45+0.55X1(TLL- EP)+0.28X2(面凸角)-0.32X3(颏唇沟倾角)-0.10X4(上唇倾角)+0.19X5(软组织面角)对患者正畸治疗前后的侧貌美学作评价,并分析影响侧貌美学指标的因素。Y<0者为侧貌美观,反之则不美观。将本研究治疗前后的美学指标带入判别方程,治疗前均显示为Y>0,治疗后20 例患者均显示Y<0,说明微种植体支抗 前牵引对改善患者侧貌美学明显作用。

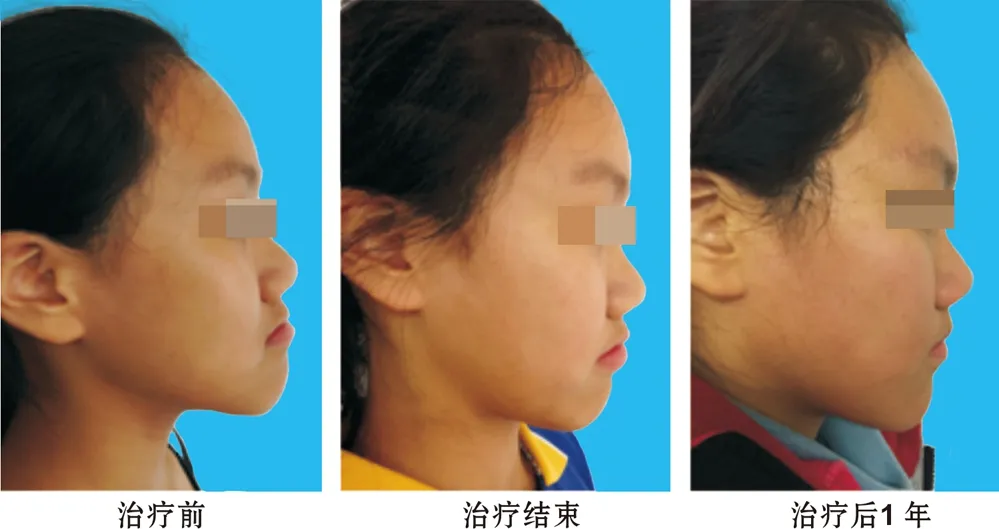

2.5 典型病例

图 1 软组织侧貌变化

3 讨 论

3.1 种植体支抗辅助上颌前方牵引稳定性和有效性

1988 年Smalley等[4]采用4 只26~29 月龄且处于混合牙列期的雄性猴研究钛种植体能否在上颌前方牵引矫形治疗中提供稳定的支抗。结果表明,钛种植体提供的矫形力支抗相当稳定且未导致任何不利的牙性改变,治疗后22 周以内保持80%的矫形效果。

3.2 微种植体支抗钉前牵引上颌骨的优点与体会

3.3 对上下颌骨位置与形态变化的影响及美学评价