“岩石圈物质循环图”的判读技巧

王静

一、解答技巧

在地质循环中,地壳物质在内、外力作用下不断运动和变化,从岩浆到形成各种岩石,又到新岩浆的产生,周而复始,构成了地壳物质循环的过程。要使岩石实现转化,必须具备三个条件:一是能量来源,地球内部的热能和外部的太阳能是岩石转化的动力;二是物质运动,地质循环和外力的搬运是岩石转化的链条;三是地质作用,外力作用、变质作用、岩浆上升冷凝、高温熔化是岩石转化的基本条件。

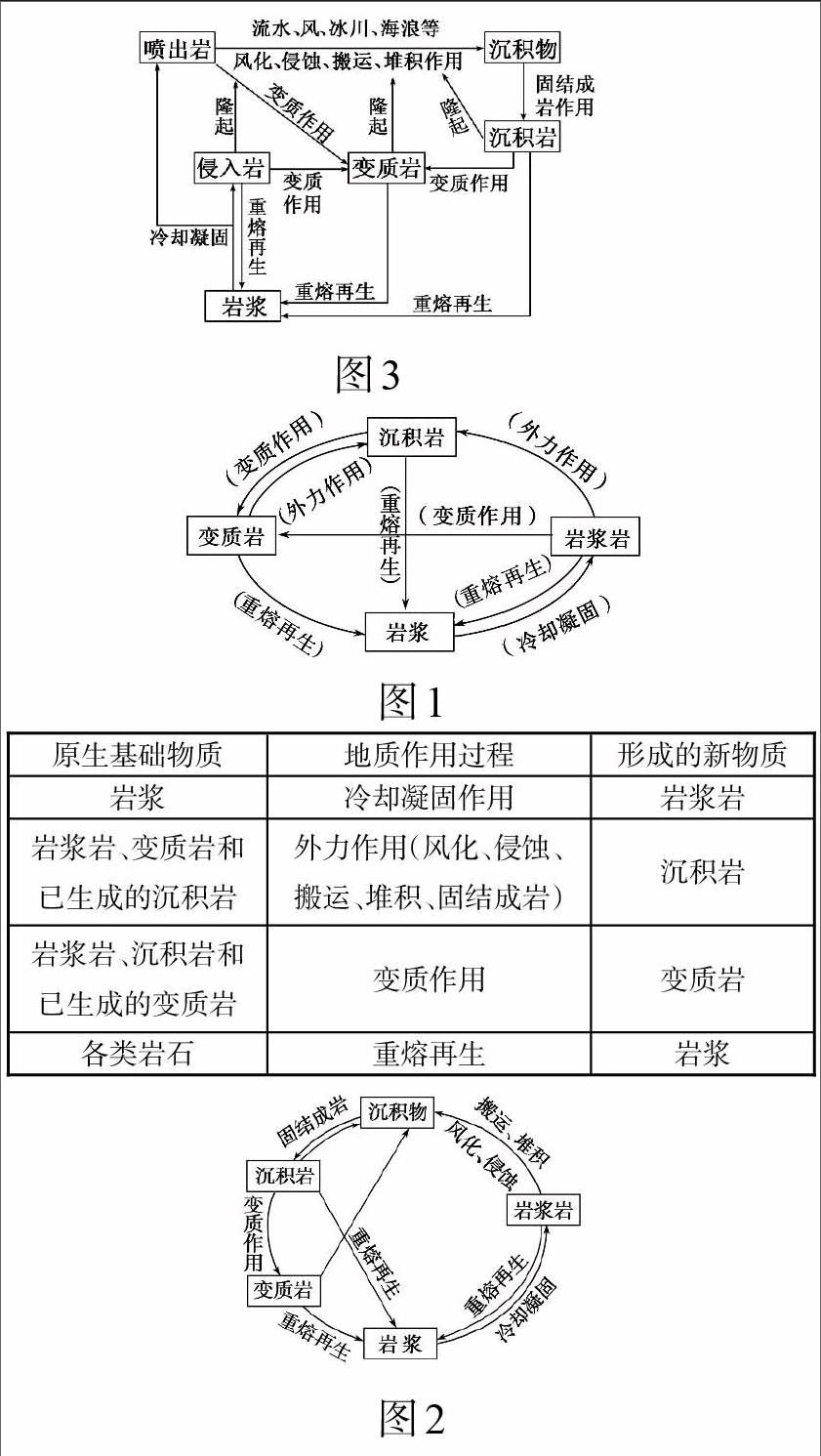

对于岩石圈的物质循环,可归纳为以下三类模式图:

1.三大类岩石和岩浆之间的互相转化

此类图相对简单,仅仅是三大类岩石和岩浆之间的相互转化,对此图具体解读如下:

2.沉积岩形成过程中常展现出沉积物的固结成岩环节

如图2所示,在各类岩石形成沉积岩的过程中,分成了两个步骤:先由岩浆岩或变质岩经过风化、侵蚀、搬运、堆积作用形成沉积物,然后沉积物再经固结成岩作用形成新的沉积岩。

3.岩浆岩根据形成条件不同又可分为喷出岩和侵入岩

此类图中,增加了沉积物环节,而且体现了两种岩浆岩类型——侵入岩与喷出岩。地下深处的岩浆,既可以侵入地壳上部,形成侵入岩;也可以喷出地表,形成喷出岩。喷出岩或侵入岩经过隆起出露地表后,可经过风化、侵蚀、搬运、堆积作用形成沉积物,而后沉积物再经过固结成岩作用形成新的沉积岩。

4.方法总结

地壳物质循环过程的变式图较多,但不管哪种变式图,我们在判断地壳物质名称时都大致可以用进出箭头的多少来区分:

(1) 岩浆:三进一出。岩浆是“岩石之本”,地壳物质循环源于岩浆,也是地壳物质循环中各类岩石的起点和归宿,因此有三个箭头指向的应是岩浆。

(2)岩浆岩:一进三出。在组成地壳的物质中,岩浆岩只能由岩浆上升冷却凝固形成,因此只有一个箭头指向的是岩浆岩。

(3)变质岩和沉积岩:二进二出。岩浆岩可形成沉积岩和变质岩,沉积岩和变质岩可互相转化,因此有两个箭头指向的一般是沉积岩或变质岩。

判断箭头含义:

(1)指向岩浆岩的箭头——冷却凝固,是内力作用。

(2)指向沉积岩的箭头——风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用,是外力作用。

(3)指向变质岩的箭头——变质作用,是内力作用。

(4)指向岩浆的箭头——重熔再生作用,是内力作用。

二、分类例析

题型一:“单图”展示

只呈现单一的物质循环图,由此考查三大类岩石及地质作用类型。只要能熟练掌握上述岩石圈物质循环的各种变式图及相应的作用类型,此类问题就可以迎刃而解。

例1 (2016年高考江苏地理卷)图4为地球系统物质循环示意图。读图,回答(1)~(2)题。(双选题)

(1)关于图中①②③④所示箭头代表的地质作用,正确的是( )

A.①指化学沉积作用

B.②指搬运作用

C.③指成岩作用

D.④指火山喷发作用

(2)地球内部圈层与大气圈的关系是 ( )

A.生物圈是大气中的碳进入内部圈层的纽带

B.地球内部能量的释放导致全球气候变暖

C.火山活动使地球内部的碳释放到大气圈

D.大气圈吸收太阳能使地球内部不断增温

【解题思路】题图呈现的是地球四大圈层的相互关系。第(1)题,读图可知,①表示水中的化学离子,在一定条件下发生化学反应,形成不溶于水的化合物而沉淀下来,经过固结成岩作用形成沉积岩;②表示沉积物经过固结成岩作用形成沉积岩;③表示变质岩经过风化、侵蚀等外力作用形成沉积物;④表示火山喷发。第(2)题,自然界碳循环的基本过程如下:大气中的二氧化碳被陆地和海洋中的植物吸收,然后通过生物或地质过程以及人类活动,又以二氧化碳的形式返回大气中。绿色植物从空气中获得二氧化碳,经过光合作用成为植物体的碳化合物,经过食物链的传递,成为动物体的碳化合物。动、植物死后,残体中的碳,通过微生物的分解作用也成为二氧化碳而最终排入大气。一部分动、植物残体在被分解之前即被沉积物所掩埋而成为有机沉积物。这些沉积物经过漫长的年代,在热能和压力作用下转变成矿物燃料——煤、石油和天然气等。当它们在风化过程中或作为燃料燃烧时,其中的碳成为二氧化碳排入大气。人类消耗大量矿物燃料对碳循环产生重大影响。人类燃烧矿物燃料以获得能量时,产生大量的二氧化碳,由于燃烧矿物燃料以及其他工业活动,二氧化碳的生成量估计每年增加4.8%,其结果是大气中二氧化碳浓度升高,这样就破坏了自然界原有的平衡,可能导致气候异常。

【答案】 (1)AD (2)AC

题型二:“双图”考查

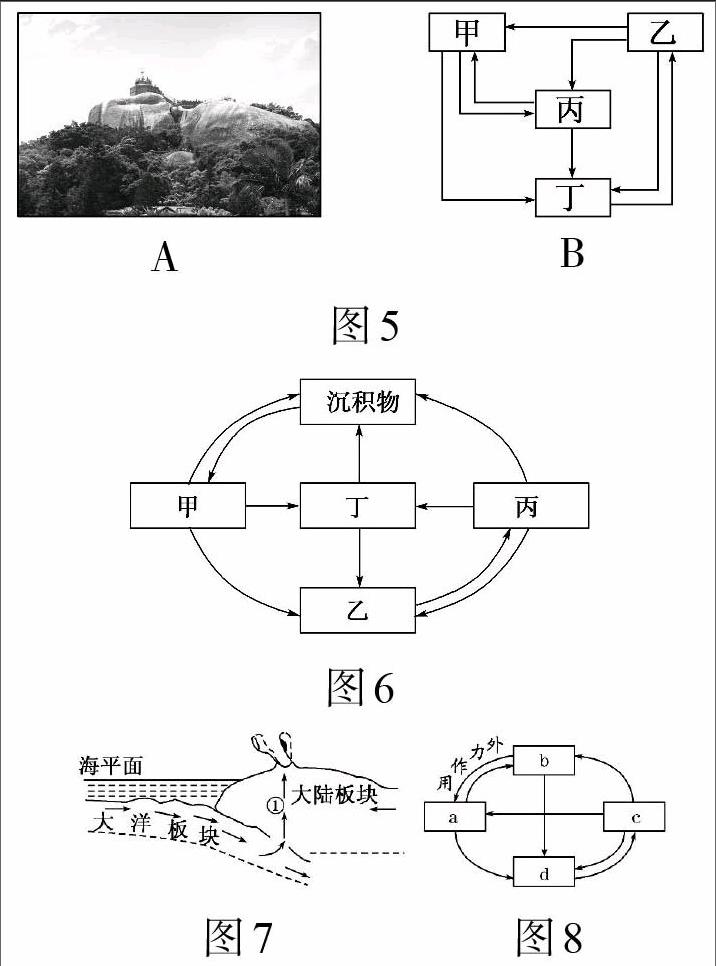

1.第一类为“景观图+物质循环图”。这是最常见的一种考查方式,通常是呈现某一景区的某一著名景观,给出背景材料(如该景观的岩石组成),进而在题目中给出岩石圈的物质循环图,选择该岩石在循环图中所在的位置,进而宏观判断该景观的形成过程或形成的内外力作用。

例2 圖5中A为厦门鼓浪屿“日光岩”(典型的花岗岩)风化景观,B为地壳物质循环示意图。读图,完成(1)~(2)题。

(1)形成“日光岩”风景的岩石属于图B中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

(2)图A中“巨石”形成过程的先后顺序是( )

A.地壳上升—岩浆侵入—风化堆积

B.地壳下降—岩浆喷发—风化侵蚀

C.岩浆喷发—地壳下降—风化堆积

D.岩浆侵入—地壳上升—风化侵蚀

【解题思路】第(1)题,先明确此类图的判断技巧:岩浆是“岩石之本”,地壳物质循环起源于岩浆,终止于岩浆,而且岩浆岩只能由岩浆冷却凝固形成,因此只有一个箭头指向的为岩浆岩;沉积岩与变质岩可以相互转化,有两个箭头指向的为沉积岩或变质岩;三大类岩石都可以在地下重熔再生,形成岩浆,所以有三个箭头指向的为岩浆。由此可以判断出:乙为岩浆岩,丁为岩浆,甲、丙为变质岩和沉积岩,再由题干中“花岗岩”得出正确答案应为B项。

在该题中,也可能给出如下的变式图:

通过与图5对比,该图增加了沉积物环节,这两类图的区别如下:

在图5中,各类岩石經过外力作用形成新的沉积岩;在图6中,某类岩石先经过风化、侵蚀、搬运、沉积形成沉积物,然后沉积物经过固结成岩作用形成新的沉积岩。根据判断技巧,图6中乙为岩浆,丙为岩浆岩,甲由沉积物转化而成,因而为沉积岩,丁为变质岩。第(2)题,花岗岩属于岩浆岩,是岩浆侵入,经冷却凝固作用形成的,后地壳上升,岩石露出地表,经风化侵蚀形成图A所示景观。

【答案】 (1)B (2)D

2.第二类为“板块运动图+物质循环图”,可以看成是第一类图的一种变式,只不过把景观图换成了板块运动图。

例3 图7为板块运动示意图,图8为岩石圈物质循环示意图。读图,回答(1)~(2)题。

(1)在图7所示板块边界区域,可能形成的地表形态为( )

A.东非裂谷 B.海岸山脉

C.大西洋 D.喜马拉雅山脉

(2)在图7中的①处,最可能形成的岩石类型应为图8中的( )

A.a B.b C.c D.d

【解题思路】第(1)题,读图可知,该图是大陆板块和大洋板块挤压碰撞区,可以形成海沟、岛弧、海岸山脉等;两个大陆板块碰撞处,则形成高大的山脉,例如喜马拉雅山;在板块张裂区,常形成裂谷或大洋中脊,例如东非大裂谷,因此,该题答案为B项。第(2)题,读图可知,①位于火山通道附近,可能受高温高压的变质作用形成变质岩。在图8中,根据前面介绍的解题技巧,判断出b为变质岩。

【答案】(1)B (2)B

三、能力测试

古雷半岛位于福建省漳浦县境内,整座岛屿的面积仅有40平方公里。剧烈的地质运动,让古雷半岛上衍生了珍贵的风动石(图9)。风动石是花岗岩石蛋地貌的一种特殊类型,因石蛋的底部与基座的接触面积很小,给人一种大风吹来摇摇欲坠的感觉。读图,完成1~2题。

1.风动石所属的岩石类型为图10中的( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.丁

2.目前,易对该景观造成损毁的地质作用对应于图10中的( )

A.① B.② C.③ D.④

读物质大循环示意图(图11,图中序号表示地质作用),回答3~4题。

3.图示各种地质作用中,相同的是( )

A.①③⑤ B.④⑥⑧

C.①②⑤⑥ D.⑤⑥⑦⑧

4.从物质大循环的完整性看,图中缺失的过程包括( )

A.沉积物到变质岩的过程

B.变质岩到火成岩的过程

C.沉积岩到岩浆的过程

D.火成岩到沉积岩的过程

图12中甲为江西三清山的标志性景观“巨蟒出山”,它是由风化和重力崩解作用而形成的巨型花岗岩石柱;乙为地壳物质循环示意图,其中①②③④代表岩浆和三大类岩石。读图,回答5~6题。

5.甲图中“巨蟒出山”景观形成过程的先后顺序是( )

A.岩浆侵入→地壳抬升→风化、侵蚀

B.岩浆喷出→地壳抬升→风化、侵蚀

C.地壳抬升→岩浆侵入→风化、侵蚀

D.地壳抬升→岩浆喷出→风化、侵蚀

6.图乙各数字中,能代表“巨蟒出山”景观岩石类型的是( )

A.① B.② C.③ D.④

2012年7月1日,云南澄江化石地被正式列入《世界遗产名录》。澄江生物化石群生动地再现了5.3亿年前海洋生命的壮丽景观和古生物的原始特征。图13为澄江三叶虫化石,图14为地质循环示意图。读图,完成7~8题。

7.图13中的古生物盛行的地质年代是( )

A.元古代 B.古生代

C.中生代 D.新生代

8.图13中的岩石类型及其形成的地质作用可能对应于图14中的( )

A.b① B.a② C.c③ D.b④