正史与造作

——以蒙元时代为例

尚 刚

正史与造作

——以蒙元时代为例

尚 刚

一、引言

正史指“二十四史”等纪传体的史书。它们一般是新王朝为前代修撰的断代史,多由政府组织修撰,或者私人修撰,朝廷认定。

正史主要依据前朝的原始文献编成,也会保留大量的原始文献。若修撰去前朝覆灭未久,则显示了“过来人”对前朝的整体认识,内容全面系统,价值往往无法替代。因此,对于研治历史,正史是要必读、精读的基本文献。

工艺美术从来就不是纯粹的艺术现象,除了艺术、技术、材料之外,牵连的因素太多。政治、经济、民族、地域、宗教、风俗、时尚等等,都制约着工艺美术,正史集中保存了相关史料。因此,对于工艺美术史学人,研究、梳理正史有特殊的重要意义。

以下,以《元史》为例,说明正史对研治古代工艺美术的巨大价值。

二、《元史》述略

《元史》,宋濂、王祎等撰,210卷(含本纪47卷、志58卷、表8卷、列传97卷),是记载自蒙古族兴起至元亡史事的明初官修史书。

洪武元年(1368年)冬,明太祖朱元璋便下诏编撰《元史》。次年二月,于南京置局,以宋、王为总裁官,征“山林野逸之士”16人为纂修,用时188天,完成太祖至宁宗部分,总159卷。顺帝一朝,因少实录等而未修。进上后,史局暂停。再遣欧阳佑等收集史料,洪武三年二月,史局重开,调整纂修人员,以143天续出53卷,经宋濂等合为一书,共成210卷。

书中,两次纂修痕迹明显,且因出于众手,成书仓促,颁印之初,已遭非议,而后的批评越来越多。如前后重复、一人两传、考订失误、内容抵牾、文体不一、详略不均。《元史》编撰鲁莽,原因大致有三:史料内容贫乏,不同前代;朱元璋急于成书,史官随得随抄,未及推敲;总裁官本非史才,纂修人多山林隐逸之士,不谙掌故,信手捋扯。对《元史》的补改重修,明初便已开始,入清以后,更有成绩,涌现出屠寄的《蒙兀儿史记》、柯劭忞的《新元史》(1921年,被大总统徐世昌列为正史)等名著。

《元史》历来饱受诟病,但重修之作仍无法取代。仅内容编排,便多合蒙元实际。与工艺美术联系的,举其要者即有:大汗尚滥赏,故《食货志》创《岁赐》卷;蒙古族本信奉萨满教,故《祭祀志》附《国俗旧礼》;官府造作鼎盛,故书中记录极多;统治集团倾慕伊斯兰文明,故史官屡述其事。

1996年,我把硕士论文增订为《元代工艺美术史》(辽宁教育出版社,1999年),书中,征引《元史》最多。正文有引文(含据文献整理的表格)60则,注释有引文665则,出自《元史》的,分别有12处和79处。正文里有个大表——《元史·百官志》所载官府工艺美术作坊及主管机构登记表,含《元史》文献逾300条。

《元史》有重大的工艺美术史料价值,特别是讨论蒙元的丝绸、玉器、御容,基本文献就在书中。下面将从七个方面,缕述《元史》的工艺美术史料价值,最后说明只有全面占有蒙元文献,才能充分利用、深入理解《元史》。

三、呈现造作格局

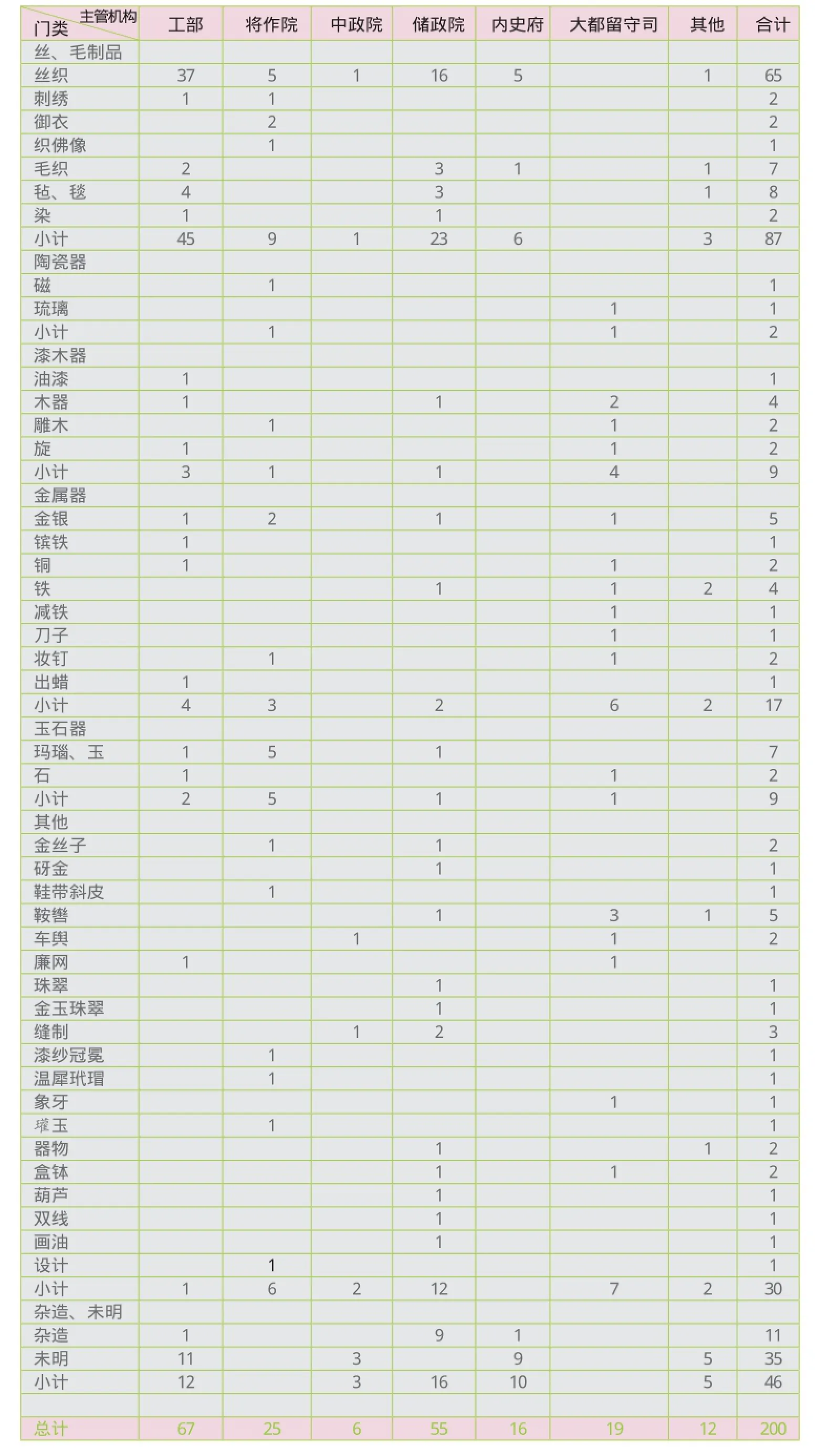

《元史》卷85-91为《百官志》,集中记录了官府的工艺美术作坊,经梳理、考订,我做了一个占据37个页面的大表格,名“《元史·百官志》所载官府工艺美术作坊及主管机构登记表”。由此可以知晓,当年的官府工艺美术繁盛空前。除散置各处的地方官府作坊之外,仅归属中央的作坊就有至少200所。之所以说至少200所,是因为行诸路金玉人匠总管府未计在内,这个总管府设在南宋故都杭州,隶属将作院,虽“治百工之事,其官署颇盛”(《始丰稿》卷9《夏君墓志铭》),但所辖作坊的数量已经无从考证。

整理《百官志》资料,可以得到如下简表:

《元史·百官志》所载中央性官府作坊分布表

作坊的多寡与需求量的大小相连,但艺术史更关心的是,它还透露着帝后亲贵兴趣的浓淡。借助此表可以知道,在这200所以上作坊里,除杂造与未明的46所,产品明确或较明确的有154所。其中,织造、加工丝织品的应为72所(含两个金丝子局,它们应为织金、绣金等制备金线),制作毛制品的15所,打造金银器的5所,碾琢玉石器的7所,烧造瓷器、髹造漆器的各1所,其他作坊则生产其他品类或制备材料。

在今日的藏家和多数研究者眼中,瓷器最得青睐,但在当年的帝后亲贵看来,瓷器最遭冷漠,丝绸最受爱重。因此,中央性瓷器作坊仅1处,与丝绸有关的却有72所。而这72所还仅是中央机构属下的作坊,在归隶路府州县的官府作坊里,织染局最多。如今存的元代方志大多记录了当地的织染局,却从未提到官府瓷窑。

不仅作坊数量天差地远,规模也每每不能同日而语。古代如同今日,官方工场的品级通常联系着规模的大小。《百官志》里的瓷器作坊是将作院属下的浮梁磁局,它“秩正九品”。按制度,这个品秩所辖匠户仅一百上下,而其职掌还有“漆造马尾棕藤笠帽”。丝绸作坊不同,非但造作专一,且品秩较高,规模更大,如《至正金陵新志》卷6《官守志》记下的东织染局,就“管人匠三千六户”。

丝绸易腐难存,陶瓷不腐不烂,即便残为碎片,也永远存留。因此,不能以今存数量的多寡与今人主观的好恶,判断古代造作的重要程度,蒙元官府作坊的情况已经足以说明问题。

四、彰显造作地位

蒙元统治集团热衷手工艺品,造作主管机构的品秩也因之高出其他时代。

由上表可知,当年的官府工艺美术格局里,最大的系统有三个:工部(辖作坊67所)、储政院(辖55所)和将作院(已知25所,未计行诸路金玉人匠总管府属下作坊)。但工部、储政院、将作院等一般要通过总管府统辖作坊。据卷85,工部“秩正三品”,但所属的诸色人匠总管府、诸司局人匠总管府、茶迭儿局总管府、大都人匠总管府、随路诸色民匠都总管府同样正三品,即工部尚书与所辖各总管府达鲁花赤、总管的品级相同。将作院的情况与此相近,据卷88,将作院属下的诸路金玉人匠总管府、异样局总管府也是正三品。行诸路金玉人匠总管府为从三品,大都等路民匠总管府则由从三品升到了正三品。

若造作宫廷器用,则品秩更高。将作院专掌帝后服御器具造作,其“秩正二品”或“从二品”(《元典章》卷7《吏部一》记为从二品),而“掌天下营造百工之政令”的中书省工部不过正三品。

由总管府、将作院与工部品秩的比较,可以明白显示,当年的的造作官员备受优宠,工艺美术极受爱重。

五、揭示品类兴盛

蒙元统治集团热衷丝绸,其装饰也特别靡费,格外考究。如饰金,仅专门织造伊斯兰风金锦的中央官府作坊就大约有5所(拙作《纳石失在中国》,《东南文化》2003年第8期)。织金之外,还有刺绣和装饰珍珠。

若仅从《元史·百官志》看,当年的官府刺绣绝不发达,作坊似乎只有两处:一为工部大都人匠总管府的绣局,它“掌绣造诸王百官段匹”,一为将作院异样局总管府的异样纹绣提举司,所绣当系御用段匹。其实,当年的官府绣品数量奇多。按元代制度,匠户之女都要为政府绣造,故《元史》卷103《刑法志二·户婚》载:“诸匠户子女,使男习工事,女习黹绣。”这样,专门作坊之外,刺绣不但是各工艺美术官府作坊的副产品,还是兵器甲胄等所有官府作坊的副产品。而在1271年建元之前,“工局”之中,已有绣女,故《元史》卷4《世祖纪一》称:“(中统二年六月)出工局绣女,听其婚嫁。”从业者如此众多,官府刺绣的繁盛因之远远超出其他时代。

蒙元时代,统治集团盛饰珍珠的风气令人震惊,其男性袍服、女性罟罟的图案常以珍珠嵌饰。对此,《析津志辑佚·风俗》《滋溪文稿·灾异建白十事》《鄂多立克东游录·38》与柯九思《宫词》、朱有燉《元宫词》等等中外文献都有记录。《元史》自然也一再谈到,而格外珍贵的文献在其卷39《顺帝纪二》,这里记下了当年采珠户数量的庞大,说:“(后至元三年二月)庚子,中书参知政事纳麟等请立采珠提举司。先是尝立提举司,泰定间以其烦扰罢去,至是纳麟请复立之,且以采珠户四万赐伯颜。”仅只一次赐予一位权臣的采珠户便有4万,政府驱役的一定更多。采珠人如此众多,盛饰珍珠自有充足的原料保障。

六、披露作坊性质

《元史·百官志》虽然保留下极其丰富的作坊资料,但依旧染上了古代文献语焉不详的通病,不少关键的信息需要以其他文献补足。利用其他古籍的暂且不谈,本节只说可用《元史》的本纪与列传补足的。

对于作坊,工艺美术史首先关心产品为何。多数作坊的名称便已标明所造为何,如织染局、磁局、玉局、金银器盒局。有些作坊,虽从名称看不出产品,但后文随即说明,如卷85:“别失八里局,秩正七品……掌织造御用领袖纳失失等段。”又如卷90:“资成库,秩从五品。掌造毡货。”对于另外一些作坊,《元史》失载,但是可以参证的其他部分,如尚衣局、缮工司。

卷88载:“尚衣局,秩从五品。至元二年置。”在其他时代,尚衣局职掌为裁造缝制帝后袍服,蒙元时代特殊,居然能织造。卷16《世祖纪十三》称:“(至元二十八年九月)尚衣局织无缝衣。” 织无缝衣的工艺当即织成,这是一种十分耗时费工的技术。

卷89说:“缮工司,秩正三品。……掌人匠营造之事。天历二年置。”从字面看,缮工司显然同建筑相关,后文也说它“掌人匠营造之事”。不过,《元史》卷33《文宗纪二》还另有说法:“(天历二年二月)立缮工司,掌织御用纹绮,秩正三品。”这则解说虽超乎想象,却又难证其误,倘若无误,则又是统治集团钟爱丝绸的证明了。

蒙元时代,文化多元,即令作坊名称已经标明产品,但匠户的族属不同仍会带来产品的面貌差异。卷85称:“纳失失毛段二局,院长一员。”而卷120《镇海传》里,却有详细解说:“先是(1233年之前),收天下童男童女及工匠,置局弘州。既而得西域织金绮纹工三百余户,及汴京织毛褐工三百余户,皆分隶弘州,命镇海世掌焉。”不仅说清了纳石失局的匠户来自中亚、毛段局的织工来自开封,还记录了它们设置的时间、局院的地点及其管理者。

七、记录名品时代

艺术史研究看重风格演进,了解产品的确切时代因之至关重要。对此,《元史》提供了不少重要的知识。可以确认的蒙元完好的皇家用品如今仅存三种:渎山大玉海、“太禧”盘、刻丝大威德金刚曼荼罗。关于它们的造作时代,《元史》的记录最有帮助。

渎山大玉海是蒙元最重要的宫廷酒具之一,对于它,《元史》记载了确切的成造时间及置放地点。卷6《世祖纪三》:“(至元二年十二月)己丑,渎山大玉海成,敕置广寒殿。”应该留意的是,合为西历,这一天是1266年2月1日,因此,所谓渎山大玉海造成于1265年的通行说法并不确切。

“太禧”盘属卵白釉瓷器,是为掌管皇家祖宗祭祀的太禧宗禋院烧造的。与其烧造时代相关的记录,《元史》也有。卷87说:“太禧宗禋院……天历元年,罢会福、殊祥二院,改置太禧院以总制之……二年,改太禧宗禋院。”据此,陶瓷史家说,“太禧盘”烧造于1328年以后。指明时代上限,固然不错,但仍嫌粗疏,因为卷40《顺帝纪三》还说:“(至元六年十二月)戊子,罢天历以后增设太禧宗禋等院及奎章阁。”说明“太禧盘”烧造的下限在1340年。这则文献同样重要,可惜,它总遭忽略。

纽约大都会博物馆珍藏着刻丝大威德金刚曼荼罗,它是今存唯一的蒙元织佛像,用于帝后礼佛。其下方两端,织出两男两女四位供养人,供养人的侧上方残存藏文题记,男性题记的汉译分别为“和世皇子”、“图帖睦尔皇帝”。由此可知,他们就是元明宗和元文宗,两人乃同父异母兄弟。弟弟先即位,再迎立哥哥,又毒杀哥哥,再次登基。既然兄弟都做上了皇帝,却称谓不同,那么,此作的完成一定在弟弟初次即位,哥哥尚未登基之间。参证《元史》的《文宗纪》和《明宗纪》,文宗初即位在1328年10月16日,明宗登基在1329年2月27日(详拙作《刻丝大威德金刚曼荼罗》,载《汉藏佛教美术研究——第三届西藏考古与艺术国际学术讨论会论文集》,上海古籍出版社,2009年)。

八、补充实物欠缺

无论考古学多么发达、无论今世收藏多么丰富,现存的实物也仅如古代造作的冰山一角。岁月流逝,令缺失无可避免,但古籍会记录缺失的一些重要作品,能增益后人的知识。《元史》里,这样的记录所在多有。关于蒙元独有的织御容,我已专文讨论(《蒙元御容》,载《故宫博物院院刊》2004年第3期),下面只说木质银裹漆瓮和金银家具,对它们,尚未以文章形式解说。

当年,宴飨与征伐、蒐狩被推为国家的三件大事(《秋涧集》卷57《吕公神道碑铭》),军国大计往往商定于酒酣耳热之际。蒙古上层酷嗜豪饮,其酒又不浓烈,故酒具往往硕大惊人,贮酒器尤其巨大。《元史》记下了两个最重要的宫廷贮酒器,一为前述的渎山大玉海,它置于宫苑,一为木质银裹漆瓮,它置于大明殿,这是当年规模最大、最具礼仪性的宫殿。对木质银裹漆瓮,元代文献已知有两则,由于记下成造时间,最重要的一则就在《元史》,其卷13《世祖纪十》称:“(至元二十二年正月)壬寅,造大樽于殿,樽以木为质,银内而金外,镂为云龙,高一丈七寸。”

蒙古族是游牧民族,迁徙的生活令他们对易携而高值的物品尤其宝爱。这招致了官府丝绸的繁盛,也带来了金银器的发达。不幸,金银器能熔毁重做,明初又对蒙元官府文物大肆破坏,这令当年的官府金银器今见绝少。与滥造器皿比较,贵金属家具的涌现更能揭露蒙古族上层的疯狂聚敛、更能展现金银器的发达。对蒙元的贵金属家具,《元史》记录不少,如卷124《岳璘帖穆儿传》的“仳理伽普华……乃亡附太祖,赐以金虎符、狮钮银印、金螭椅一,衣金质孙”,卷135《阿答赤传》的“枢密臣以其功闻,赏白金……等,寻复以银坐椅赐之”,卷135《失剌拔都儿传》的“(至元)二十四年……乃颜平,帝赏以金腰带及银交床等”。

九、对证其他古籍

《元史》固然重要,但只凭它,研治蒙元工艺美术还远远不够,并且,许多《元史》提供的知识更能被其他古籍升华。

《元史》卷85:“别失八里局,秩从七品……掌织造御用领袖纳失失等段。至元十三年置。”学人常据以指出,这个局院设在别失八里(今新疆吉木萨尔)。其实,它在大都(今北京)。《永乐大典》卷19781《局·别失八里局》所引《元史·百官志》说得明白:“至元十二年,为别失八里田地人匠经值兵革,散漫居止,迁移京师,置局织造御用领袖纳失失等段匹。”

一个问题难以索解:《永乐大典》的《句字韵》反复称引《元史》或《元史·百官志》,但与今存《元史》或《元史·百官志》比较,所引却往往文字更多,内容更详备。仅仅关于纳石失,重要的还有,《元史》卷89载:“弘州、荨麻林纳失失局…… 至元十五年……于弘州、荨麻林二处置局。”而《永乐大典·局字韵》所称同一出处的引文却是:“弘州、荨麻林纳失失局,至元十五年二月……于弘州、荨麻林二处置局。其匠户,则以杨提领管领荨麻林、以忽三乌丁大师管领弘州。十六年十二月……并弘州局……命忽三乌丁通领之……三十一年,以弘州去荨麻林二百余里,轮番管办织造未便……以忽三乌丁总为提调。” 这就提供了新知识:弘州、荨麻林纳失失局最重要的官员是中亚人忽三乌丁。关于蒙元纳石失伊斯兰风的论证,重要的依据正是主官和匠户的族属。

《元史》卷87记尚舍寺云:“掌行在帷幕帐房陈设之事,牧养骆驼,供进爱兰乳酪。”据此,尚舍寺不掌织造,但《大元毡罽工物记·杂用·延祐二年》说法不同:“帖灭赤处追落驼毛甚多,尚舍寺亦有造舍里台匠,以驼毛责之织造。”如此看来,尚舍寺不仅管匠户,还能以骆驼毛织造。

按《元史》卷85的记录,将作院有两个御衣局,但未言职掌。而蓟县文管所藏邵权《御衣局记碑》曰:“庚子年,蓟州达鲁花赤涅斜奉谕旨,察罕军前寿州拜降人数内童男女五百户什,涅斜起移之蓟……令童男女宗师效绣……刺绣制造咸皇阁帷幄御物,遂扁曰‘御衣局’。”刺绣居然成为御衣局的主要工役,这也是新知识,蒙元官府刺绣的发达又得一证。

当年,福州刺绣驰名远近,官府绣品每每取给于此。对此,《元史》记述甚多,如卷19《成宗纪二》:“(大德元年二月)减福建提举司岁织段三千匹,其所织者加文绣。”卷137《阿礼海牙传》:“闽有绣工,工官大集民间子女居肆督责。”卷144《答里麻传》:“泰定元年,升福建廉访使。朝廷遣宦官伯颜催督绣段……答里麻皆劾之。”而《范德机诗集》则贡献了另外的知识,其卷4《闽州歌》云:“闽州土俗户不分,生子数岁学绣纹。围绷坐肆杂男女……去年居作匠五千,耗费府藏如烟云。”不仅说到绣匠数量,还言及性别。工匠的性别差异总会带来作品面貌的不同,如后世的粤绣。元代的福州有大量男性绣匠,作品也应偏于雄强。

十、结语

自然,正史也有种种不足,如溢美、如诬蔑等等,但那主要针对大人物、大事件,大抵出于政治的考量,从来不殃及工艺美术。关于工艺美术,正史一定不足缺陷,如详官略民等等,这易于招致认识的偏差。不过,古往今来,又有哪种著作是完善的?取长知短,才能公正地看待资料。

《元史》编撰鲁莽,问世以来,就饱受诟病。但如前文所示,其史料价值依然极高,不仅展示了明初史臣对前代的整体认识,还保留着大量仅存的原始资料,整体无可替代。

全面占有文献不仅能够加深对单一文献的理解、纠正若干记载的谬误,还可以对议题有更全面、更准确的认识。并且,现存的实物远非古代的全部,这样,文献便成为补充实物欠缺的唯一知识来源。艺术史不仅应当梳理作品、证明演进,还要解说缘由,但实物无言,这样,文献又成为解说艺术现象的唯一历史依据。倘若不忍令艺术史“清瘦”为现存实物的历史,就必须全面地占有文献。而在古代文献里,正史的地位举足重轻。

中华文明的一大特色就是历史文献浩如烟海,研治包括艺术史在内的中国史,基本的条件就是对实物和文献的占有和理解。占有的多寡、理解的深浅制约了学术水平的高低。只有全面占有,才能深入理解,因此,全面占有文献史料也是研治各类中国史的基础。

当今,以新观念、方法论研治艺术史的风气很流行,但时时遭遇文献或实物的反对,这只能说明它们的无效,甚至荒唐。近年来,随着计算机技术的突飞猛进,以名词搜索文献的做法风靡,这兴许也能救急,也能拾遗补缺,但永远无法取代通读、精读,因为若非全面占有资料,就无从深入理解资料。