汉语中母亲系列称谓的多角度考察

李 林

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

汉语中母亲系列称谓的多角度考察

李 林

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

国内诸多专著对母亲系列称谓的来源考证说法不一。中国古代子女对母亲的称谓有:从血缘或生养角度看,可分为亲生母亲和非亲生母亲以及称呼他人的母亲;从生死的角度看,对已亡之母的称谓呈现显著的特点;从语言角度看,不同地域方言对母亲的称谓也有所不同;从处于社会阶层的高低来看,可以分为王室贵族与庶族百姓两类。中国自古以来崇尚以孝为先的传统美德,儒孝文化影响母亲称谓的形成与发展;同时,母系文化对母亲称谓不断更替的促进;父亲与母亲的称谓形成了对义模标的词族,存在着彼此的对应、关联。

古代汉语;母亲;称谓;母系文化;对义模标

随着社会形态、组织、阶级产生之后,亲属称谓的名称开始产生并发展形成系统。《礼记大传》中说道:“亲者,属也。”《淮南·说林训》:“亲莫亲于骨肉,节族之属连也。”《说文》记载:“亲,至也。”王弼注:“六亲:父母、兄弟、妻子也。”[1](P715)汉语亲属称谓演变反映了中华民族社会发展与语言文化不断进步的历程。汉语中母亲称谓起源很早,《易经·序卦》中提到:“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣。”[2]亲属关系愈加复杂,亲属的称谓也日渐繁复,母亲称谓经历了复杂曲折的发展变化过程,古今许多文人名家对于母亲称谓的演变脉络看法不一,这有待于后世对此进行认真探索和考证,成为重要的关注并深入探究的文化现象。

一、诸多专著对母亲系列称谓的来源考证说法不一

《尔雅》:“父为考,母为妣。”其中还提到《礼记·曲礼下》:“生曰父、曰母、曰妻,死曰考、曰妣、曰嫔。”妣:称母亲,后来转指对死去的母亲的称呼。《尚书·尧典》:“百姓如丧考妣。”《尔雅》[5]与此类似,《尔雅校笺》[6]、《尔雅译注》[7]、《十三经注疏》之《尔雅注疏》[8]、《尔雅注证》[9]均提出“父为考,母为妣。”

《释名疏证补》[10]提到:“父,甫也,始生己也。母,冒也,含生己也。”还举出诸多例证,如叶德炯曰:“《御览》引《易说卦传陆绩》注:‘母,取含养也。’即此义。”按《广韵》引《仓颉篇》云:“母,其中有两点,象人乳形。”此许君所本。然则母之取义含生,乃故训相传如此也。《释名汇校》[11]:“母,冒也,含生己也。”吴志忠曰:“各本脱‘冒,含也’三字,今补。”吴翊寅校议:“吴(志忠)本‘含’上有‘冒,含也’三字。”与此类似,《<释名>语源疏证》[12]都有这样的提法。

余志和在《称谓通鉴》中提到:母亲的称谓有:母、妈、娘、媪、奶、姥、姐、婆、社、阿姆、阿母、阿奶、依妈、阿嫒、依奶、内亲、姐姐、哀娘、我生等;母亲的代称有:北堂、慈闱、萱、萱闱等;母亲的美称有:令母、慈母、文母、慈媪、慈亲、圣善等。另称义母、干娘、干妈等母亲称谓[14]。

二、母亲系列称谓的不同类型划分

母亲称谓:从血缘或生养角度看,可分亲生和非亲生母亲;从语言角度看可归纳出方言对母亲的称谓;从处于社会阶层的高低来看,可以分为王室贵族与庶族百姓两类。

(一)亲生母亲

从古至今,对自己亲生母亲的称谓有:母,妪,媪,萱堂,北堂,亲母,大人,娘,娘娘,主,娘子,姊姊,大姊姊,家夫人,家母等。

亲生母亲也称“妪”,《前汉书·严延年传》:“延年兄弟无人皆大官,母号万石严妪。”[16]其中“妪”就是对母亲的称谓。类似的,在《说文》中这样解释“妪”:“妪,母也。”[3](P260)又《广雅》将“妪”解释为“妪,妻也。”根据前后时间差,《前汉书》中的说法在前,且更多的著作里将“妪”界定为对母亲的尊称,我们将其归纳在亲生母亲的一类中。

媪,也是对亲生母亲的尊称。《韩非子·外储说篇》:……薄疑曰:“媪也在中,请归与媪计之。”[17]《汉书·礼乐志·郊祀歌》:“后土富媪”。张晏曰:“媪,老母称。坤为母,故称媪。”[18]文颖《汉书》注“幽州及汉中”之地皆称“老妪为媪”,这是汉语方言的一种称谓方式,具有地域性特征。《广雅·释亲》写到:“媪,母也。”《说文》中解释“媪”:女老称也,读若奥。[3](P260)这也是根据对母亲的称谓延伸得来的。

亲生母亲的另一种称呼是“萱堂”。孟郊的诗中:“萱草集堂阶,游子行天涯。”[19]叶梦得的诗句中也写到:“白发萱堂上,孩儿更共谁。”萱,形声字,从艹,宣声,其本义为萱草,指百合科多年生的草本植物。萱草又称为“金针菜”。古人用萱堂代指母亲或母亲居住的地方,萱椿则用来代指父母。诗人都借“萱堂”来称谓母亲,既是一种形象的称呼,也是表达对母亲敬意的表现。与此相关的,“北堂”也用来称呼亲生母亲。如《野客丛书》:“今人称母为北堂萱,盖祖《毛诗·伯兮篇》:背,北堂也。……安得萱草,种于北堂,以忘其忧?……借谓北堂居幽阴之地,则凡妇人皆可以言北堂矣。”[20]

古代“北堂”指居室东房后部妇女盥洗的场所,后来指母亲的居住房间,也用来指宗庙内安放神主的地方。随着词义的不断演变和发展,“北堂”延伸为“母”的代称。

“亲母”。古代凡是嫡子称呼自己的父母常在前面加上“亲”,以此表示自己和父母的深层亲属关系;如果是父亲的妾所生之子,则称呼父亲的正室妻子为嫡母,称自己的母亲为亲母。《礼记·曾子问》:“昔者鲁昭公少丧其母,有慈母。”孔疏:“亲母尚不服,庶母不服可知。”[21]《淮南子·齐俗训》:“亲母为其子治疙秃……”[22]

“母亲”最开始用作子女对生养自己的女子的称谓,即对亲生母亲的称谓。如《太平广记》:“……家有母亲患眼多年,和尚莫能有药疗否?”[23]可以看出“母亲”这一称谓产生历时较为久远,但是可以肯定的是其最初是用来称呼自己的亲生母亲的。随着历史变更和社会文化交流以及语言流变,一些用词从独指演变为泛指养育子女的女性的统称,也用来比喻养育人类的群体或者事物。

大人。“大人”一词意义复杂,可指王公贵族等高位者,可指德高望重者,可用作对老者或长者的尊称。另外,古“大人”也常用来称谓自己的亲生母亲。如《柳南随笔》:“《汉书》中范滂道:‘惟大人割不忍之心。’此呼其母也。”[24]《汉书·宣元六王传》中记载到:“张博令弟光云:‘王遇大人益解。’”颜师古注解说张博称自己的母亲为“大人”。“大人”一词在现代汉语中很少用作母亲称谓,常用作代指前辈或者长者。

娘。“娘”,形声字。“襄”,包容、包裹,“女”与“襄”组合在一起表“身体包裹着婴儿的女人”或“怀着孕的妇女”,后逐渐用作母亲的称谓。《南史·竟陵王子良传》:“武帝与子良母裴氏不谐……子良曰:‘娘今何处?何用读书。’”[25]《北史·韦世康传》:“……与子弟书曰:‘娘春秋已高,温清宜奉。’”[26]杜诗:“耶娘妻子走向送。”[27]

娘娘。宋洪皓《鄱阳集》:“使金,上母书:‘皓远违膝下,忽忽十二年,中间两大病,天怜羁苦,偶幸再生。日夜忧愁娘娘年高。’”[28]“娘娘”这种称谓与“娘”相似,不同的是双音节叠音词“娘娘”在语言中音质更黏,显得更为亲切、生动。

主。《广韵》中注:之庾切,上麌,章。“主”作名词时,在古皇宫或者官僚阶层中,大贵族或富裕家庭中奴婢称呼主人为“主”,另称丈夫之妻,也指公主、家长。古汉语中用“主”来称谓自己母亲很少见,只有一些方言地域可见。《困学纪闻》注,若璩按:“卢六以曰:‘《鲁语》以歜之家而主犹绩,惧干季孙之怒也。’”[29]在这句话当中称呼其母亲为“主”,其实是代称家长之名,“主”不仅可指母亲,也可指父亲。

娘子。“娘子”一词在古汉语中有几种含义:母、主妇、妻、少女、宫妃之称,温公在《书仪》中说道:“古父为阿郎,母为娘子。”其中的“娘子”即为母亲的称谓。《恒言录》云:“周必大《茶山启殡祝文》称‘皇妣安人王氏,二十七娘子’。此称其母为娘子,然殊不庄重,故后世罕用之。”[30]后用“娘子”称呼年轻女子或妻子,如韩昌黎《祭女拏文》称“四小娘子”;《祭侄孙女文》称“二十九娘子”;在《北齐书》中裴让之诮祖珽:“老马十岁,犹号骝驹;一妻耳顺,尚称娘子。”其中“四小娘子”与“二十九娘子”中“娘子”指代年轻的女子,即少女,“尚称娘子”的娘子实指“少女”,亦为妇女的统称。

姊姊。“姊”,《广韵》注:将几切,上旨,精。《北齐书·文宣皇后李氏传》:“武成践祚……愠曰:‘儿岂不知耶,姊姊腹大,故不见儿。’”[31]这里“姊姊腹大”的“姊姊”指称“母亲”。“姊姊”除了可称谓母亲之外,还可指称“姐姐”、“乳母”。“大姊姊”也指称母亲,如《四朝闻见录》中有高宗称韦太后为大姊姊。

家母。“家母”在汉语中常用作在他人面前称呼自己的母亲。如北齐颜之推《颜氏家训风操篇》:“陈思王称其父爲家父,母爲家母。”中陈思王称其母为家母,无论是从词语表层还是探究其来源,对其指称对象的作用很明了。与“家母”有关的也用来称呼自己母亲的称谓有:家家、家夫人。家家,在《北齐书·南阳王绰传》中称呼嫡母为家家;在《北史·齐宗室传》中有这样一句话:“后王泣启太后曰:‘有缘便见家家。’”其中“家家”既可以背称母亲,亦可面称母亲。家夫人。“家夫人”不用作面称,而用作背称,在别人面前称呼自己的母亲。《通俗编》:《后汉书·应奉传》注引《汝南记》,元义谓人曰:“此我故妇,非有他过,家夫人遇之实酷。”[32]“家夫人”用作称谓母亲的用法在汉语中并不多见。

因母。“因母”即亲母。“因”,有“亲近”、“顺应”、“承袭”、“依托”之义,另可称母亲,汉蔡邕《汉交趾都尉胡府君夫人黄氏神诰》:“夫人怀圣善之姿,韬因母之人,抚育二孤,导以义方。”因,一本作“慈”。

阿母。“阿母”在汉语中可指称“年老的妇女”、“乳母”、神话人物“王母”,同样可用来指称“母亲”,《晋书·潘岳传》:“岳将诣市,与母别曰:‘负阿母!’”“阿”,名词的前缀,常置于人名或者姓之前,含较为亲昵、亲切的意味。“阿母”这种用作母亲称谓的用法是由“年老的妇女”义逐渐延伸向“母亲”义靠近并稳定下来。

(二)称自己非亲生母亲

汉语中称呼非亲生的母亲为:嫡母,前母,后母,继母,继亲,续母,因母,假母,养母,庶母(慈母/支婆)等。

1、2014年03月18日值班员在巡视时发现,进埔站后台机公用II信号面板光字牌显示“#1接地变装置告警、#2接地变装置告警”,后台机及集控后台无报文,后台机光字牌情况如图1。

嫡母。“嫡”,《广韵》中标注:都历切,入锡,端;又陟格切,入陌,知。“嫡”,《说文》释“孎也”,有“谨慎”、“细心”之义,后意义演变为“正室”、“正妻”、“嫡子”、“正宗”、“正统”等,妾所生子女对父亲的正妻的称谓为“嫡母”。《元典章·礼部三·丧礼》:“妾生子唤父正室曰嫡母。”与“嫡母”相近的称谓如“君母”和“民母(又作先母)”也有对父之正妻的称谓之义。

继母。古汉语中“继母”即为父亲指旁妻,或是母亲早逝,或是母亲改嫁,父亲后取之妻,非亲生子女皆称其为“继母”。《珠崖二义传》:“继母连大珠,以为系臂。”若一个家庭当中兄弟姐妹为同父异母的关系,那么这位母亲即有“继母”之称。与“继母”相关的一个称谓“后母”,即为父亲后取之妻。《诗说》:“《小弁》尹伯奇为后母所谮而出。”《史记·平津侯主父传》:“养后母谨孝。”继亲,也为“继母”的别称。蔡邕《胡公碑》:“继亲在堂。”案:谓继母也。

前母,即父亲的继室妻子所生之子女对其父之前妻的称呼。《晋书·礼志中》记载道:“前母既终,乃有继母,后子不及前母,故无制服之文。”“前母”与“继母”都是自己非亲生母亲,“前母”对说话人来说现已不存在,而“继母”对说话人来说仍然是存在的。

假母。“假”有“借”、“给予”之义,其冠于“母”之前,既有“继母、乳母或庶母”义,也有“义母”、“养母”称谓义。张家山汉简《二年律令》中《贼律》有简文,二十四号汉墓竹简整理小组释文:子牧杀父母,殴詈泰父母、父母叚大母、主母、后母……[33]战国秦汉时期,行政称谓前置“假”字,常取代理或非正式之义。如“假相”,《史记》卷四三《赵世家》:“十七年,假相大将武襄君政燕,围其国。”“假将军”,《史记》卷七《项羽本纪》:“项羽斩宋义,诸将‘乃相与共立羽为假上将军’。”还有“假守者”、“假吏”、“假佐”等。汉代军官职也有“假尉”、“假司马”、“假侯”等称谓。秦汉时期有亲族称谓中称“假”者。例如“假父”,《汉书》卷五一之《邹阳传》颜师古注引应曰:“茅焦谏云:‘陛下车裂假父……臣窃为陛下危之……’”;“假母”,《淮南衡山列传》:“元朔四年中,人有贼伤王后假母者……”《淮南子·缪称训》:“男子树兰,美而不芳,继子得食,……”高诱注:“继子,有假母也。”这些可以推断出“假母”即为“后母”。

养母,即未生育自己而养育自己的母亲。《朱子家礼·三父八母服制图》有养母之称。案:为人后而自幼过房与人者,谓之养母,服斩衰三年。

庶母,称呼父亲之妾。《尔雅》:“父之妾为庶母。”诸母,《礼记·曲礼》:“诸母不衣裳。”注:“诸母,庶母也。”妾母,《洪范·五行传》:“西宫灾厘,立妾母为夫人以入宗庙,故天灾愍宫。”少母,《朱子语录》中五峰、南轩称父妾为少母,盖本《尔雅》少姑之文。慈母,《礼·曾子问》:子游问曰:“丧慈母如母,礼与?”支婆,陆游《家世旧闻》云“杜支婆”,注曰:先世以来,庶母皆称支婆。姨,本指母亲的姐妹或者妻子的姐妹,也指奴仆对主人的妾的称呼。在宗法制度下,“姨”也用作子女对庶母的称呼。《南史·齐宗室传》:“衡阳王钧五岁时,……不肯食,曰:‘须待姨差。’……”“姨”之所以也指代庶母,是因为封建制度的严厉,庶出皇子公主只能喊生母为姨。

妈。妈,王念孙《广雅疏证》补:“俗称母曰阿妈,或作姥,苏人又曰末末。盖即妈之转音。”《玉篇》:“妈,莫补切,母也。”《集韵·类篇》疏引《广雅》:“妈,母也,今本脱妈字。”“妈”为“媽”的简化字,“妈”是形声字,从女,马声。在汉语发展历史的长河中,“妈妈”这个称谓的含义经历起伏变化,上古汉语的“母”即发音[ma],“妈”不是后起的,也不是外来词,在《广雅·释亲》中解释“妈”为“妈,母也。”《康熙字典》中记载“俗读若马,平声。称母曰妈。”《经鉏堂杂志》中寿皇对云:“政为妈妈万寿献杯之故。”现代汉语及方言中也广泛使用“妈”、“妈妈”,流行语中也产生大量“妈”类称谓词,如:大妈、小妈、后妈、干妈、老妈、翁妈、使妈等。

妈妈,南宋洪迈着《夷坚志》“霍秀才归土”条云:“见去岁亡过所生妈妈指我泣曰:‘此是阴府,汝何为亦来?’……其男云:‘邻里素清我家事,须妈妈起来则可。’”是妈妈之称由来久。

中华民族自古以来都是崇尚礼仪的民族,汉语中,常见的对他人之母的敬称有:堂、令堂、尊堂、尊老等。

堂。“堂”:夯土以使高出地面形成四方形形状的屋基;房屋的正厅;同祖父的关系;尊称他人的母亲。今之称人母者,或曰堂上,或曰令堂,皆本此。可以看出,“堂”用来称谓他人的母亲既是表达亲属关系,也是源于人与人之间的敬意,意为地位高、受尊重,现代汉语中“堂叔”之类的称谓也源于此。

令堂,结构为偏正式,背称,指对别人母亲的尊称,敬辞。“令”,《广韵》注:郎丁切,平青,来。“令”有贤德之义。古人在对别人称自己的长辈时一般先冠以“家”字,称父亲为“家父”或“家严”,称母亲为“家母”或“家慈”;若当面称呼别人的家人时则冠以“令”字,如:称呼对方之父为“令尊”,称呼对方之母为“令堂”,称呼对方之子为“令郎”,称呼对方之女为“令嫒”或“令爱”等。这种称谓是对听话方亲属的一种尊称,对听话人来说也是一种尊重。“令母”,也用来称谓对方的母亲。

尊堂。“尊”,有“高贵”、“尊贵”及“重视”之义,表辈分和地位高、年纪大,用来称呼自己或是别人的父母、叔伯,有“尊重”的含义在其中。如陆云在《答车茂安书》中写道:“尊堂忧灼。”其“尊堂”即为他人母亲的敬称。另,“尊大人”也用以对他人父母的敬称,可专用于称人之父,也可称人之母。古代常称人之父为“大人”,加上“尊”更显敬意,后用法延伸,也可称人之母。尊上,“尊上”有“尊敬长上”之义,古有“长兄为父”、“民为尊上”等之说,“尊上”尤其用以表“尊长”,即地位、辈分高的长辈,因此也用于对人之父母的敬称。《宋书·孝义传·何子平》:“母本侧庶,……谓曰:‘尊上年实未八十……当啓相留。’”[34]

尊夫人。古汉语中“尊夫人”用作对他人的母亲的敬称,“夫人”本为诸侯、官爵之妻之称,也用以对已婚的自己或他人的妻子之称,其之前冠以“尊”字,更突显对他人之母的尊敬。《韩昌黎集·孟东野墓志》:“年几五十,始以尊夫人之命……”随着汉语的演变和发展,从清朝开始“尊夫人”多以敬称他人之妻。(清)俞樾《茶香室丛钞·尊夫人》:“按尊夫人之称,今人以称其妻,不知古人以称其母也。”[35]

现代生活中如若在对方面前称呼对方的母亲常用“伯母”、“阿姨”等称谓。

(四)方言称母

社。“社”在古代指土地神、社坛,引申为社稷、社日、社团,古江淮地区方言称呼母亲为“社”。在《淮南子·说山训》中记载:“东家母死……归谓其母曰:‘社何爱速死,吾必悲哭社。’”高诱解注“江淮谓母为社。”现代汉语中“社”常用于表达集体概念。

媞,《广韵》:杜奚切,平齐,定;又徒礼切,上荠,定。“媞”在古汉语中是一个词,即“媞媞”,有美好之义,还有安乐貌之义。古汉语方言也用“媞”称呼母亲,《说文》:“谛也,一曰妍黠也,一曰江淮之间谓母为媞。”[3](P262)

媓。“媓”,《广韵》:胡光切,平唐,匣。“媓”在传说中指“舜”的妻子,《尸子》卷下:“舜一徙成邑,……于是妻之以媓,媵之以娥。”[36]“媓”还用来称谓母亲,《方言》第六:“南楚瀑洭之间母谓之媓。”《玉篇》:“媓,胡光切。母也。”本此。另,女畢[pi51](从女从畢)(毕音),女畢者,《玉篇》:“女畢[pi51],畢溢切。”《广雅》:媓,母也,女畢[pi51]亦母也。

摩敦。“摩敦”原为鲜卑语中“母亲”的译音。《周书·晋荡公护传》:“矜哀听许摩敦垂敕,曲尽悲酷,备述家事。”在古汉语中常用“摩敦”表对老妇人的尊称。《周书·宇文护传》中有“母阎氏与护书,呼我作‘阿摩敦’。”

毑。毑者,曹音“子我”、“子倚”二反。《集韵·类篇》中“毑”字注皆引《广雅》:“毑,母也。”“毑”本作“母巴”,宋时《广雅》有作[pa55](从母巴声,古因“爸”字从巴而误),《玉篇》、《广韵》俱无此字,因此可证为毑字之误。“字书即前‘毑’字”,旧本“毑”讹[pa55],从母巴声。盖因“爸”字从巴而误。

姐、媎。古汉语中“姐”在蜀地用来称谓自己的母亲。《说文·女部》:“蜀谓母曰姐,淮南谓之社。”《广雅》:“姐,母也。”予攷《玉篇》云:“姐,古文作毑,即姐也。”今据订正。“姐”可称谓女兄,李白《寄东鲁二稚子》诗:“小儿名伯禽,与姐亦齐肩。”现代汉语中,“姐”也可用于本族或亲戚关系中同辈比自己年长女性以及一般同辈女性的尊称,如“表姐”、“堂姐”等。“姐”也作“媎”。《字汇》:“媎同姐,兹野切。羌人呼母为媎。”可见,“媎”与“姐”均在古汉语中称谓母亲。

嬭、妳。“嬭”,《广韵》中:奴蟹切,上蟹,娘;又奴礼切,上荠,泥。“嬭”指代“母亲”,嬭者,《玉篇》:“嬭,母也。”又云:“嬭,莫奚、莫移二切。齐人呼母。”《广雅·释亲》:“嬭,母也。”

嬷嬷。“嬷嬷”为“母亲”的称谓,《字汇》:“芒果切,音麽。俗呼母为嬷嬷。”俗字“嬷”,为“妈”字的转音。除了称谓母亲,“嬷嬷”还可以称呼乳母和老年妇人。

恀。“恀”在《广韵》中注:承纸切,上纸,禅;又尺氏切,上纸,昌;又诸氏切,上纸,章。“恀”有凭借、依赖之义,《说文》解释为“爱也,从心氏声。”《尔雅·释言》:“恀,怙恃也。”郭注:“江东呼母为恀。”

米。“米”本意为“去壳的谷物”。《真腊风土记》呼母为米。古音母原读为米。

铁弗。“铁弗”为古代匈奴其中的一个部族,称呼在晋十六国、南北朝时对匈奴别部。北人谓父匈奴人、母鲜卑人者为“铁弗”。《北史·僭伪附庸传·刘武》:“北人谓胡父鲜卑母为‘铁弗’,因以号为姓。”

古汉语方言中的一些母亲的称谓方式在语言的演变和发展中逐渐成为了汉语普通话中对母亲称谓的固定形式,如:娘,妈妈,阿妈等,现代的汉语方言母亲称谓也很复杂。广东话称妈为娘亲;客家话母亲叫阿姆;湖北公安话“妈妈”[me-a]快速连读,其中有“咪”字的读音;赣方言称母亲为娘;广西灵山的北部方言中妈妈称“老娜”,灵山的南部方言妈妈称“密”;湖州话称妈妈“姆妈”[m’ma],浙江金华称妈妈[muma];福州话称母亲为“依妈”;鄂西恩施地区称母亲为“伯娘”;重庆话称母亲为:妈/老母/阿眯/娘/阿姊。

(五)皇室宗亲称呼母亲

从人在社会生活中的阶层高低来看,可以分为贵族皇室宗亲与庶民百姓两类。皇室宗亲称呼母亲为:娘娘、大娘娘、小娘娘、母后、母妃、皇额娘、母等。

《铁围山丛谈》中宋太祖称杜太后为“娘娘”。大娘娘,小娘娘:苏轼《龙川杂记》中宋仁宗谓刘氏为大娘娘,称杨氏为小娘娘。在古代中国的汉族皇族中,皇后所出的皇子和公主称母亲为母后,嫔御所出的子女需认皇后为嫡母,称皇后为母后,称生母为母妃,皇子、亲王的子女亦称母亲为母妃。清代的皇子和公主则称母后作皇额娘。《史记·廉颇·蔺相如传》:“赵王谓赵括之母曰:“母置之,吾已决矣。”是称其臣之母为母。此种“称臣下为父母”的行为得到了顾炎武的充分肯定。

(六)庶民对母亲的称谓

在中国的一夫多妻家庭中,父亲的正妻相对于庶出子女而言是嫡母,庶出子女称嫡母为“大妈”、“大娘”。父亲的妾相对于正室或其他妾所生的子女而言是庶母,子女会把庶母称为“小妈”、“X 妈”(X 为在妻妾中的排行)、“阿姨”、“姨娘”等,“阿姨”、“姨娘”的称呼则是源于一些地区对母亲妹妹的称呼。

另外有一种特殊的情况,即称呼已亡之母,这种称谓有:妣、皇妣、显妣。妣,《尔雅》:“母为妣。”邢疏:“妣,媲也。媲匹于父。”《释名》:“妣,比也。比之于父,亦然也。”皇妣,《礼记·曲礼》:“母曰皇妣。”显妣,王粲《思亲》诗:“穆穆显妣。”《曲礼》云:“妣之言媲也,媲于父也。”古者通以“考妣”为生存之称。

三、影响母亲系列称谓形成与发展的因素

(一)中国自古以来崇尚以孝为先的传统美德

《围炉夜话》(清)王永彬:“百善孝为先,万恶淫为源。常存仁孝心,则天下凡不可为者,皆不忍为。”所以孝位于百行之首。孝道为中华民族传统美德,儿女之行为不应违背父母、长辈以及先人的心意,是一种稳定伦常关系的表现,这反映中华民族极为重视孝的观念。

《仪礼·服问第三十六》:《传》曰:母出,则为继母之党服。母死,则为其母之党服。为其母之党服,则不为继母之党服。[38]

《对父母的礼(二)》引《内则》父母有过,下气怡色柔声以谏。[39]

中华民族这种“以孝为先”的传统文化为亲属称谓特别是父母称谓形成丰富、复杂的系统奠定了社会文化基础。汉语及其方言片区对母亲的称谓在各语言特点及其特殊社会生活习惯的影响下,在不同社会时间段、不同地域形成不尽相同的称谓方式。

(二)母系文化对母亲称谓不断更替的促进

1.母系氏族文化

母系氏族社会,存在按性别和年龄区别的简单的不稳定分工。青年男子外出狩猎、捕鱼。妇女则从事采集果实,看守住所,加工食物,缝制衣服,管理杂务,养护老幼等公益劳动。因为当时的采集经济比渔猎经济收获稳定,成为氏族成员生活资料的重要来源,所以是维系氏族生活的基本保证。

早期母系氏族就有自己的语言、名称。同一氏族有共同的血缘,崇拜共同的祖先。氏族成员生前共同生活,死后葬于共同的氏族墓地。随着原始农业及家畜饲养的出现,作为其发明者的妇女在生产和经济生活中、在社会上受到尊敬,取得主导地位和支配地位。

2.婚姻制度影响母亲称谓的形成

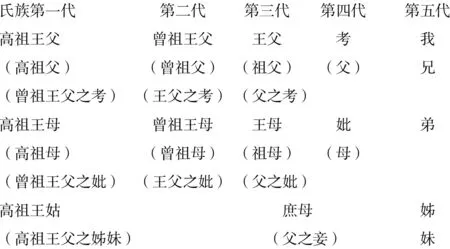

中国父系氏族父亲与母亲的称谓关系结构为:

因为男和女作为性别上的两极,在称谓词的构造上也有着相对不同的表现,这种父亲与母亲的称谓形成了对义模标的词族,存在着对应和关联。

古代有关婚姻的亲属称谓,虽然通行于一夫一妻婚制下的父系社会,当然不可避免地要打上父系氏族社会的烙印,但其中许多称谓却是母系氏族社会群婚制的产物。换言之,只有通过对母系社会婚姻形态的解剖,才有助于深刻地理解这些亲属称谓的固有含义及其产生的社会历史原因。

母系氏族社会的群婚制,在云南省宁蒗县泸沽湖畔的摩梭族中还有典型的遗存。这种群婚制最显著的特点是:男女之间不成立彼此之间的婚姻关系,即不组成夫妻家庭,通常男子夜宿在异族女子家中,天亮后男子仍然回到本族参与氏族内的活动。[40]。这种母系氏族的社会中形成了以母亲为中心轴的称谓关系网,一个家族里面有母亲,姨母,舅,兄弟姊妹,这些关系围绕母亲建立而成,母亲的姊妹而称呼姨母,母亲的兄弟故称之为舅。

(三)汉语中母亲称谓的形式突显变异性

世界上的很多语言中,“妈[ma]”或“妈妈[mama]”的读音相近甚至相同,因为这是人在婴儿时期对最早能辨认的最亲密的人最容易发出的语音。[pa]和[ba]与[ma]同为双唇音,但婴儿较难发出爆破音,所以他们会先学会叫“妈”。

世界多种语言对母亲的称谓都是一种稳定的形式。如英语的mother,西班牙语的madre等;而汉语中的母亲称谓形式不是单一的,也不是稳定的,从汉语到汉语方言,从血缘关系到非血缘关系,从贵族到平民阶层,从历史到今天,母亲称谓的发展与演变呈现复杂性、丰富性、多变性。如从“母”到“母亲”,从“娘”到“妈”,从“妈妈”到现在流行的“老妈”,其形式不一,唯一不变的是称谓深层的亲属关系和其所表达的亲近的情感以及语言交际中的语言角色。

[1] 劉永華.廣雅疏義(校注上卷)[M].北京:社会科学文献出版社,2015.

[2] 郭彧译注.周易[M].北京:中华书局,2006.416.

[3] (汉)许慎撰,(宋)徐铉校定.说文[M].北京:中华书局,2013.

[4] (清)王念孙撰.广雅疏证(卷六下)[M].南京:江苏古籍出版社,1984.199.

[5] 邹德文,李永芳注解.尔雅[M].郑州:中州古籍出版社,2013.192.

[6] 周祖谟撰.尔雅校笺[M].昆明:云南人民出版社,2004.45.

[7] 胡奇光,方环海撰.尔雅译注(释亲第四)[M].上海:上海古籍出版社,1999.193.

[8] (晋)郭璞注,(宋)刑昺疏,王世偉整理.《十三经注疏》之《尔雅注疏》(卷上释亲第四)[M].上海:上海古籍出版社,2010.208.

[9] 郭郛注证.尔雅注证(上第四章释亲)[M].北京:商务印书馆,2013.250.

[10] (清)王先谦补.释名疏证补[M].祝敏彻,孙玉文点校.北京:中华书局,2008.97.

[11] 任继昉纂.释名汇校(卷第三)[M].济南:齐鲁书社,2006.154.

[12] 王国珍.《释名》语源疏证[M].上海:上海辞书出版社,2009.105.

[13] (清)梁章钜,郑珍撰.称谓录·亲属记[M].北京:中华书局,1996.532.

[14] 余志和.称谓通鉴[M].北京:世界知识出版社,2010.72.

[15] (唐)王冰撰注.黄帝内经素问[M].鲁兆麟主校.沈阳:辽宁科学技术出版社,1997.

[16] (汉)班固撰.前汉书[M].(唐)颜师古注.北京:中华书局,1998.

[17] 陈秉才译注.韩非子[M].北京:中华书局,2007.

[18] (汉)班固著,马玉山,胡恤琳选注.汉书[M].太原:山西古籍出版社,2004.

[19] (唐)孟郊.孟郊诗[M].夏敬观选注.北京:商务印书馆,1940.

[20] (宋)王椤撰.野客丛书[M].郑明,王义耀校点.上海:上海古籍出版社,1991.

[21] 杨天宇注说.礼记[M].开封:河南大学出版社,2010.

[22] (西汉)刘向编.淮南子[M].南昌:二十一世纪出版社,2015.

[23] 石鸣.太平广记[M].武汉:崇文书局,2007.

[24] 王应奎.柳南随笔[M].北京:中华书局,1985.

[25] (唐)李延寿.南史[M].周国林等校点.长沙:岳麓书社,1998.

[26] (唐)李延寿撰.北史[M].北京:中华书局,1974.

[27] 王国安.古乐府选析[M].上海:上海教育出版社,1990.

[28] (宋)洪晧.鄱阳集[M].饶洲:三瑞堂,同治9 年.

[29] (宋)王应麟.困学纪闻[M].上海:上海古籍出版社,2015.

[30] (清)钱大昕.恒言录[M].北京:中华书局,1985.

[31] (唐)李百药.北齐书[M].北京:华雅士书店,2002.

[32] (清)翟灏.通俗编[M].北京:中华书局,2013.

[33] 王子今.秦汉称谓研究[M].北京:中国社会科学出版社,2014.263~268.

[34] (梁)沈约.宋书简体字本[M].北京:中华书局,2000.

[35] (清)俞樾,贞凡等点校.茶香室丛钞[M].北京:中华书局,1995.

[36] 周尸佼.尸子[M].上海:华东师范大学出版社,2009.

[37] (明)方以智.通雅[M].北京:中国书店,1990.

[38] 陈戍国点校.周礼·仪礼·礼记[M].长沙:岳麓书社,2006.

[39] 周何.礼记——儒家的理想国[M].北京:中国友谊出版公司,2013.50.

[40] 徐莉莉,詹鑫.《尔雅》文词的渊海[M].上海:上海古籍出版社,2008.43~45.

责任编辑:彭茜珍

2095-4654(2017)01-0023-07

2016-10-18

H136

A