论互联网金融个人征信的法律监管

□周秀娟 罗敏娜

[长春理工大学 长春 130022]

论互联网金融个人征信的法律监管

□周秀娟 罗敏娜

[长春理工大学 长春 130022]

互联网金融带来了征信业务需求的与日俱增,也带来了大数据背景下互联网金融个人征信行业的兴起与发展。我国现有征信行业的法律监管体制一方面滞后于时代发展,无法适应个人征信的互联网模式,另一方面存在信息主体权益保护的法律监管不到位的问题,故而亟待加快完善和构建出全新的互联网金融个人征信的法律监管体系,健全法律监管体制下信息主体的合法权益保护制度。

互联网金融;个人征信;法律监管;个人隐私权

与传统个人征信行业相比,互联网给个人征信行业带来的商业价值高、征信成本低等优势,但信息收集和保存风险也随之增高,其对个人征信行业的影响正逐渐显露。15年1月,被央行重点关注并提出进行个人征信业务预备检查的8家企业中①[1],其中5家均有互联网背景,与此同时也有多家大型互联网平台意欲争做第二批个人征信试点,这不仅标志着个人征信的市场化,也预示着互联网将成为征信体系的重要力量,更意味着个人征信业将面临更多的机遇与挑战需要对其进行法律监管的完善,对监管体制的完善化、对监管行为的规范化、对互联网金融个人征信监管中对个人信息保护的平衡都成为现阶段亟待完善的内容。

一、互联网金融个人征信的基本理论

(一)互联网金融个人征信的内涵分析

1.互联网金融个人征信的概念界定

征信,在中国最早的记载出自《左传》:“君子之言,信而有征”[2],即指君子所说出的话语,均是有证据能够进行辨认和验证的,即证实诚信或者证实信用。随着经济的发展和信用交易的产生,征信被引入市场经济中,其内涵变得更加丰富与明确,并成为提供信用信息服务的行业。而今,我国学界对“征信”一词的界定多来自我国2013年发布的《征信业管理条例》第二条对征信业务进行的有关界定②,即征信是指对企业和个人能够反应信用状况的信息进行采集、处理并进行分析从而获得诸如个人信用报告之类的征信产品,以作为自己或第三方机构进行信用交易等活动的基础,在我国包括以个人信息为征信来源的个人征信机构、以企业信息为征信来源的企业征信机构。而在互联网条件下,无论是企业征信还是个人征信,其征信活动的基础背景均不能脱离互联网所带来的大数据,因此,现代征信的核心特点和本质之一就是互联网与征信的紧密结合,即互联网征信[3]。而互联网金融个人征信,是基于大数据背景的,将互联网的信息、技术、平台与个人征信结合下形成的,通过采集、整理和保存个人基于互联网行为所遗留下来的网络信息数据、痕迹,同时利用大数据、云计算等互联网信息技术对信息进行加工、评估的对传统征信进行创新的一种新型征信活动。

2.互联网金融个人征信的特征剖析

基于互联网的固有特征与个人征信的结合,互联网金融个人征信具有商业价值高、征信成本低、信息收集和保存风险高的三方面特点:首先,随着网络的快速发展,互联网的使用变得十分频繁,由此产生的互联网个人信息数据相较于传统个人征信模式获取的信息量更加庞大,信息价值得到提升。其次,互联网数据和个人征信的融合,使得网络信息数据能够“再生利用”,原有的海量、丰富互联网数据资源易获取,征信投入成本低廉;最后,互联网个人征信所收集的信息数据的来源包括了个人在网络上进行的日常生活所遗留的痕迹诸如第三方支付、借贷、还款、社交的信息等,使得个人征信机构采集的互联网信息变得十分宽泛,与个人切身权益更加相近,不少违法分子可能利用网络漏洞获取信息,或者亦有可能出现个人信息出售、转售的行为,给个人征信的信息主体的合法权益保护带来巨大隐患。

现代中国社会,金融业本身处于发展中阶段,而与金融业密切关联的互联网金融个人征信行业也处于初始时期,因此行业内部缺乏自身的调控机制和具体的行业规范,信用数据的收集、整理也无明确细化的法律规定,信息收集的范围缺乏限制导致个人信息权和隐私权被侵犯的风险加大,因而,苛待对其进行法律监管。

(二)互联网金融个人征信法律关系视角的考察

1.互联网金融个人征信法律关系的主体

基于同一个人征信法律关系会涉及三方主体,其一包括互联网金融个人征信信息来源的信用信息主体(被征信人),其二包括作为主动的以对网络中网民信用信息的收集、处理、分析和出具个人信用证明的信用产品为业务范围和收益形式的个人信用征信机构[4],其三包括个人信用信息的使用者。所以我们不难得出这样的结论,在互联网金融个人征信法律关系中法律关系的主体是多元复杂的[5]。而在这主体多元的多重法律关系中,信用信息主体处于被动状态,其互联网行为所遗留下来的个人信息会基于征信行为而处于其他主体的掌控之下,因而,对互联网金融个人征信的法律监管、对该监管制度中的信息主体权益的保护制度都是不可或缺的。首先,基于某一种特定的信用交易或者信贷关系一般会涉及两个主体:即在信用信息主体(被征信人)和信息的使用者之前发生的法律关系,而后者通过从个人征信机构处获取信用信息主体的相关信用产品来评判其还款能力、履约能力等从而进行授信、房贷、信用交易;其次,个人信息自身的不可自我决定性,又使得信息的使用者必须通过相关的互联网金融个人征信机构进行对个人的网络信息数据进行收集、评估认定形成相应的服务和征信产品,以此为基础,形成了个人信用信息的使用者与征信机构的委托关系;最后,为了提供此类信用服务个人征信机构便需要海量的个人信用信息,从而进行分析处理形成相应的信用服务的产品,互联网金融个人征信机构还需与个人信息主体之间还要形成对民事个人信息的采集与被采集关系。

2.互联网金融个人征信法律关系的内容

被征信人一方面负有如实向信用征信机构提供自己真实信用信息的义务,另一方面也享有保护个人信用信息不受非法使用、相关权益不被侵犯的权利。互联网金融个人征信信用机构,主要包括一些中国人民银行以外的具有互联网背景的第三方个人征信机构,作为征信关系中的重要环节,负有提供征信产品与服务、保护个人信息安全、不侵犯个人隐私等义务,同时,在收集个人信息时基于互联网大数据的特性可以对被征信人的互联网行为所留下的信用信息进行收集,因而也相应的负有告知、提示、说明义务从而尊重被征信人的权益。个人信用信息的使用者,一般是在信用借贷和信用交易中的授信主体或其他相关金融交易的授信主体[1],通常为银行或者一些借贷金融机构,在使用个人征信产品时负有基于合法的目的使用信用产品、不泄露个人信息的义务。

3.互联网金融个人征信法律关系的客体

互联网金融个人征信法律关系的客体涵括了个人基本信息、信用交易信息和相关可以分析出个人信用状况的相关信息,这些信息来自信息主体在互联网上进行的各类网络行为,诸如网络社交、第三方支付、借贷等在网络上发生的行为,和传统来源于现实生活中基于民事行为产生的信息存在些许不同[6],因而对相关概念的法律界定诸如个人信息、信息范围、信用信息、隐私等,将涉及征信活动的顺利开展与征信法律监管体制下个人合法权益保护等多方面问题。

二、对美国互联网金融个人征信法律监管的考察与评析

(一)美国互联网金融个人征信的法律监管

1.美国互联网金融个人征信的法律监管模式

和欧盟相比,美国采用私营信用征信模式,其征信系统中私营的征信机构在征信市场中占有举足轻重的地位。美国对征信行业进行的法律监管框架十分完备,一方面,美国在立法上通过构建完善的法律体系加之一系列的配套性法律法规,通过对征信的全过程、多主体进行全面的法律监控,实现征信业的平稳运行。美国从上世纪中后期起,便建构出将《公平信用报告法》作为基础与中心的征信法律监管体系[7],同时对法律法规不断进行革新,以保证征信行业的法律法规能够适应征信市场的新时代特性。

另一方面,美国的征信法律监管主体模式采取银行系统结合非银行系统的多元主体共同监管的征信监管模式[8]。既包括联邦存款保险公司、联邦贸易委员会[9];也包括消费者金融保护局、司法部、国家信用联盟管理局[10]。形成了各征信监管机构依照其不同的法定职责,对征信行业联合进行的多主体多角度全方位的共同征信法律监管。

美国存在着三种金融征信机构:资本市场信用评估、企业征信服务、个人消费市场评估机构[11],后两者和我国现有征信体制相近,第三种机构的征信对象为消费者个人,即为个人征信机构。1970年美国出台的《公平信用报告法》,使美国对于个人征信的法律监管立法初见端倪[14]。该法的出台这也是由于美国为了规范当时征信市场上涌现出的许多消费者信用调查报告机构,从而明确个人征信机构的业务职责、范围、责任和信息主体的权利与义务。

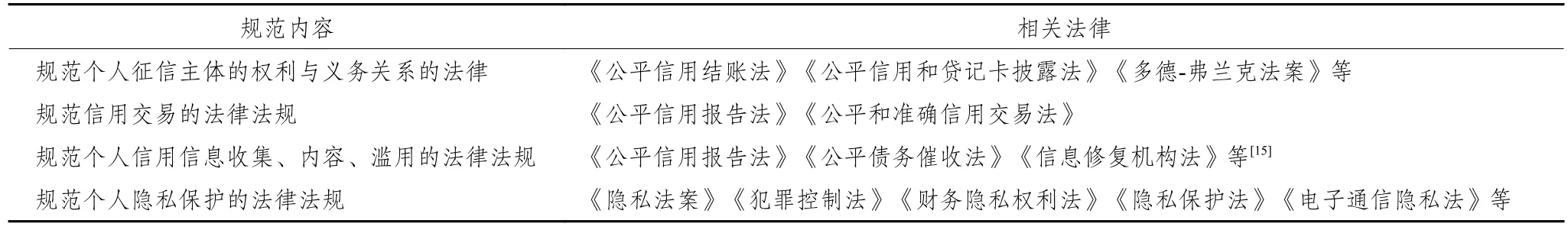

此外,美国还相继出台了一系列法律法规,从几方面对个人征信进行规范和监管(详见表1)。

表1 美国个人征信相关法律

2.美国互联网金融个人征信的法律监管原则

美国的互联网金融个人征信法律监管体制中采取了一种原则可以概括为“信息自由+隐私保护”[12]。一方面,美国为了促进征信市场的快速发展,减少对其的干预,即以“市场主导”为主要监管理念来源之一,将保障个人信息的自由流通作为美国互联网金融个人征信法律监管规范的一个价值取向;另一方面,在70年《公平信用报告法》出台后,美国为促进征信业发展以及为互联网金融征信机构提供适宜灵活运作的市场的同时,针对保护信息主体的隐私和人权也进行了诸多立法,相继出台可许多专门性法律全面保护隐私权。

(二)美国互联网金融个人征信法律监管的评述

首先,在监管体系上,美国建构和细化出了一套成熟的互联网金融个人征信法律监管体系,较好地使信息主体个人合法利益的维护与个人征信良好运行二者之间在法律角度和监管角度实现矛盾与冲突的化解和相互促进。经过几十年的征信市场发展和征信体制监管模式的立法革新,美国既有规范征信业的基础性立法作为个人征信乃至互联网金融个人征信行业的规范,又有专门性立法针对个人征信市场进行监管,涵盖了信息获取、信息使用等内容[13]。其次,在监管主体的设置上,美国建立了多元主体联合监管征信市场从而预防信息滥用、泄露等行为发生。最后,在监管原则的构建上,美国通过信息自由+隐私保护原则,放宽对征信行为的监管又能全面兼顾保护私权,起到了监管角度和法律角度的相辅相成。

中国目前还没有形成规模的市场化互联网金融个人征信机构,监管模式和传统也与美国存在巨大差异,所以不能完全模仿,但是一些法律监管的理念、方式和创新点却是值得学习的。

三、我国互联网金融个人征信法律监管的现状及缺陷

(一)我国互联网金融个人征信的法律监管现状

我国的个人征信监管模式是以传统的征信监管模式为基础而发展的,类似于欧盟的公共征信模式,即相关的个人征信机构由政府出资设立并对其进行监管的模式。我国的互联网金融个人征信业务起步较晚,所以,对个人征信的监管工作的设置也相对滞后。2003年,我国首次在央行总行设立征信管理局,之后在央行各分行也设立了征信管理部门,负责相关的征信管理工作,即以央行为征信监管体系的中心部门对各类征信进行监管。2013年,国务院出台《征信业管理征信业管理条例》,在该条例中,再次明确了央行及其派出机构在征信监管中的法律职责与法律地位,该条例是我国征信业监管体制构建的法律基础,为我国征信业监管的法制化提供了立法基础。在随后的一年里,央行也相继发布了部门规章《征信机构管理办法》和两个金融行业标准[16],对金融征信业进行了更加详细的规范。

1.我国互联网金融个人征信机构的法律监管

自13年来,国务院颁布实施的《征信业管理条例》和央行发布的《征信机构管理办法》通过立法明确了个人征信机构的内涵,并细致规定了个人征信机构的设立条件和程序、变更和终止,高级任职人员的监督管理。15年1月,央行又印发通知将对8家个人征信民营机构“摸底考察”并以发放个人征信牌照方式作为个人征信行业的闸门开启的方式[17]。

2.我国互联网金融个人征信中信息主体权益保护的法律监管

2013年,《征信业管理条例》从信息采集的范围、信息的处理和使用、信息安全、征信产品等几个方面做出了相应规定,同时赋予了信息主体在征信运行内的同意权、知悉权、异议权、投诉和诉讼权,如条例第13条规定对个人信息进行收集的条件之一是被征信人的同意,又如条例第25条规定了信息主体享有提出异议的权利。

(二)我国互联网金融个人征信法律监管的缺陷

1.互联网金融个人征信法律监管体系不够完善

(1)互联网金融个人征信法律监管体系不健全

我国现有的互联网金融个人征信行业还在萌芽期且相关法律监管体系还不健全,虽然近几年来国务院和央行出台了相关法规及配套制度,初步建构起了我国征信体系的法律监管体系的框架,但仍存在诸多方面有待细化完善。相关法律规范数量极少,缺乏一系列有针对性的涉及征信流程、信息安全保护、征信报告等问题的专门性立法和诸如行政规章、部门规章、行业标准的配套性制度规定。另外,现有的国务院发布的《征信管理条例》,不是经人民代表大会投票通过的法律,其法律位阶相对较低,不能适应我国互联网金融个人征信行业迅猛发展的现状及个人信息权益、隐私权益苛待保护的需求。

(2)互联网金融个人征信法律监管机制不完备

我国实行一元化的征信监管体制,即以央行为征信监管体系的中心监管部门对各类征信进行管理,其弊端显而易见。最明显、最关键的是,在目前的我国征信监管体制中,央行一方面是管理部门,另一方面又是法律监管体制的建设者,更是征信体制中主要的被监管者。这样既是执法者又是立法者,更是守法者,这必然导致监管过程中权责不明、监管权力滥用,导致监管不力、甚至监管失效的发生。

(3)互联网金融个人征信法律监管水平滞后

首批申请个人征信机构牌照的民间企业中,许多都利用了复杂的互联网平台、技术和海量的大数据信息,且互联网技术大大扩展了信息收集范围,拓宽了信息收集通道,加大了个人信息滥用隐患,提高了信息流通的技术保障要求。因此,针对传统的个人征信所设立的法律监管体制相对滞后于应运而生的新型互联网金融个人征信。由此,当务之急是构建符合时代特性,能较好适应新型互联网模式的个人征信法律监管机制,实现法律监管的科学化和实效化。

2.互联网金融个人征信法律监管下私权益保护不够完善

(1)互联网金融个人征信法律监管下个人信息权保护不到位

现有的个人征信法律监管体制下虽规定了私权益的保护,诸如赋予了信息主体在征信运行内的同意权、知悉权、异议权、投诉和诉讼权,但法律规定相对抽象、可操作性差。例如,相对于传统的个人征信业务中被收集信用信息的主体,互联网模式下信息主体的被征信的信息更加多样复杂,其进行的一系列网络行为遗留的痕迹和信息数据都会被信息收集主体无形地监控,然而我国虽通过法律规定“同意权”③来限制个人信息被广泛地、非法地收集,但这一权利设置形同虚设,在征信过程中特别是网络信息主体处于被动地位,网络上的侵权行为可能具有隐蔽性难以被权益主体发觉,故而“同意权”的主张更无从谈起;再者从经济效益的角度考虑,信息主体的维权的成本可能歧高且举证困难阻碍权利主张,故而“同意权”的规定在实践中无法达到预计的法律保护效果。

(2)互联网金融个人征信法律监管下个人隐私权保护不到位

一方面,个人隐私和个人信息是存在交叉关系的,在侵犯信息主体权益的过程中不仅会涉及到个人信息权益,大多数情况也会涉及个人隐私权。而我国法律对于隐私权的规定见于《民法通则》和《侵权责任法》,并没有对隐私权的范围、边界等作出明确的界定,对于哪些信息应该被列为公民的隐私信息存在标准模糊的问题。

另一方面,互联网机构获取个人信息的途径比较专业化,个人很难知晓侵权行为且维权困难,诸如,芝麻信用的个人数据来源主要源自于阿里巴巴以及蚂蚁金服,涵盖了网购、转账、理财等信息;腾讯征信有限公司的数据评分主要依据支付、社交、消费、金融、游戏等信息。这些信息数据往往附带着隐私属性,但却还未给予明确的法律规定,由此带来的侵犯隐私权的隐患可想而知。

四、我国互联网金融个人征信的法律监管的完善建议

(一)完善互联网金融个人征信的法律监管体系

1.互联网金融个人征信法律监管框架的完善

从目前各国的征信法律监管体系的成功经验来看,对一国国内市场的征信法律监管框架进行优化一般应从两个方面出发:第一,是于征信业务管理的法律规范,着重规范征信机构的市场准入与退出机制及其在收集、整理、形成征信产品并提供征信服务中发生的各类征信行为,将各类征信行为纳入监管范围,实现全方位的法律监管模式。第二,是关于个人征信的信息主体合法权益保护的法律规范,着重规范信息范围、信息收集方式、信息的合法使用,从而保护个人信息权和个人隐私权不被侵犯[18]。

因此,我国在互联网金融个人征信法律框架的构建、优化、完善过程中应着重于以下两个方面的工作:(1)全面创新监管法律框架。构建独立的互联网金融个人征信的法律监管框架,通过设立专门的《互联网金融个人征信法》作为法律监管框架的法规基础,同时将“个人信息保护”“征信行业健康运转”作为监管目标;将新型的互联网个人信息采集方式,如:大数据、云计算等互联网技术在互联网金融个人征信监管中的设计与应用的规范与监管作为个人征信适应互联网模式进行的法律监管完善工作的重点,强化该模式下法律监管的技术支撑以适应互联网征信体制;探索并进行全流程多角度的监管体制,制定配套性法规及行业标准,并监督规则执行情况。(2)加强对基础性立法的研究。清晰界定与征信业相关的个人信息权和隐私权的权利内涵,提高法律监管体制中权利配置的科学性与严谨性,从而实现在互联网金融个人征信监管中基础性法律规定明确,权利内涵外延界定清晰,为监管的实现提供前提性的法律保障。

2.互联网金融个人征信法律监管体制的改进

这方面可以借鉴美国在成熟的信用交易市场环境下互联网金融个人征信监管中形成的经验,借鉴多元主体共同监管的体制,并明确央行等行政事业机构在征信领域的介入程度,避免个人征信的监管机构对征信行业的监管的直接参与或向市场提供个人征信服务,进而避免行政部门在征信领域的公共服务,导致公私的监管与服务混乱,并严重阻碍市场信用体系的良好构建。

同时,互联网金融个人征信的法律监管应该转变过于单一、过分笼统的传统个人征信监管方式,创设区分性质、规模的法律监管。尤其是在互联网背景下掌握海量个人网络信息数据且信息涉及面广、信息主体覆盖面权、征信规模庞大的互联网个人征信机构,在法律监管制度设计过程中应考虑诸多方面而不能仅从个人征信可能存在的隐患概括性的进行个人征信机构的监管。

3.互联网金融个人征信法律监管内容的细化

首先,全新的界定互联网金融个人征信中的“信用信息”的概念。既要考虑网络行为涉及的信息与实际生活中产生的信息两者边界的区分,也要考虑互联网中个人信息和个人隐私的异同,以期做到与征信无关的个人隐私的绝对保护。其次,对征信机构资质认定机制的重构。针对征信需要的内容不同对企业资质、规模、征信范围、征信服务类型进行等级划分,使企业资质等级与征信信息的等级一一对应,明确各个等级资质的企业可征集的信息范围。同时,对故意提供虚假信用信息的用户做出惩罚性措施,以此来提高征信系统需要的大数据信息的真实性和可靠性。最后,对相关主体的法律责任进行明确规定。例如,对互联网个人征信中信用信息存在的重要信息漏报、信息瑕疵、信息误报等可能影响征信信息使用主体评估个人信用状况或影响信息主体信用的社会评价的现象,也应进行全面的、细致的法律监管,通过一系列的基础性立法、配套性立法、专门性立法强化监管力度,诸如出台相关的行政规章、部门规章或行业标准。

(二)健全互联网金融个人征信监管体制下信息主体权益的保护制度

1.健全互联网金融个人征信监管体制下信息主体个人信息权益保护制度

一方面,加强民事权利中与信用信息权利相关的立法。应结合互联网模式中个人网络信息数据的独有特征,加快互联网金融个人征信监管体制下个人信息权益边界、属性特征及类型的相关法律规定,同时完善相关基础性法律对其进行的界定和侵权案件中举证责任分配方式、责任承担方式的规定。

另一方面,实现在对信用信息征信中的权、责明确。最大可能的保障信息主体的合法权益。确保互联网模式下个人网络数据的收集条件以信息本人的同意为核心和关键,信息主体既可全面了解个人征信体系的流程、产品类型、服务范围,也可知悉自己所被收集的信息内容及经过整理和分析评价后所得到的与自己相关的征信产品和服务,规范个人信息报告的本人免费进行查询的途径。让信息主体的个人信息利益在合理区间内让位于个人征信的同时,又能全面确保信息主体的信息合法权益的维护。

2.健全互联网金融个人征信监管体制下信息主体个人隐私权益保护制度

一方面,应在基础性法律立法中明确互联网金融个人征信过程中的个人隐私权保护强度和范围。征信隐私权的保护范围涵盖了信息主体的身份信息(比如身份证号、出生日期、性别等)、交易信息(比如银行卡信息、网上购物记录、p2p借贷信息以及其他互联网金融平台的交易信息等)、由用户交易信息所推导出的个人主观信息(比如网上购物反应出的消费习惯、消费偏好)。一条信息数据有可能同时显示出信息主体的金融行为信息,因此,在基础的隐私权相关法律的设置上,诸如在人格权法、侵权责任法中应该改变传统抽象而又笼统的隐私权规定方式,明确这一权利的属性特征的界定,司法实践中注重对隐私权的司法解释,更关键的是要结合个人征信的特点及特定情境加以补充解释。

另一方面,应在互联网金融个人征信法律监管体制下逐步细化个人信息收集与信息的使用的相关规定。对信息主体的网络行为进行监控从而获取征信所必要的网络信息数据虽然带来了征信数据获取的便利化及海量化,但所进行的征信行为也应兼顾个人隐私利益的维护,在收集的网络信息数据中要把握以下标准:即以征信信息的合理使用为原则,以能够评判信息主体的信用状况为考量标准,从而避免个人隐私被不加限制的过分收集和使用。且基于互联网信息的易被篡改、易被泄露、易被获取等不安全隐患,应加大个人征信信息在互联网中的法律保护、技术保护。

总之,作为互联网时代新兴的征信行业,在其形成、发展、运作、完善过程中必然需要法律监管体制的不断调整和创新,以适应时代的要求和人权保护的需要。

注释

① 2015年1月5日,央行网站发布通知称,人民银行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》,要求芝麻信用管理有限公司、腾讯征信有限公司等八家机构(后附名单)做好个人征信业务的准备工作,准备时间为六个月。

② 《征信业管理条例》第2条规定,“本条例所称征信业务,是指对企业、事业单位等组织(以下统称企业)的信用信息和个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供的活动。”

③ 《征信业管理条例》第13条规定,“采集个人信息应当经信息主体本人同意,未经本人同意不得采集。”

[1]蓝小燕,秦昌盛,梁干,杨雅淇,张艺千.互联网征信中个人信息权益保护探析[J].商,2016(11): 235-236.

[2]王洋.论P2P网贷个人信用征信相关法律问题[D].上海: 华东政法大学,2016.

[3]印希.互联网征信中金融隐私权的保护[D].上海: 华东政法大学,2016.

[4]鄢波.论征信权的权利界限—征信权与隐私权和商业秘密保护的冲突及边界划分[D].武汉: 华中师范大学,2007.

[5]袁新峰.关于当前互联网金融征信发展的思考[J].征信,2014(01): 39-42.

[6]贾聪聪.互联网征信法律问题研究—基于个人权益保护的视角[D].上海: 华东政法大学,2016.

[7]王黎平,邹巧宜,衷卫平.美国个人征信业的监管经验及启示[J].征信,2016(08): 69-72.

[8]袁新峰,赵强,甘瀛.美国消费者征信行业的经验及启示[J].征信,2015(03): 63-68.

[9]RAMIREZ E,BRILL J,etc.Data,Brokers: A Call for Transparency and Accountability[R].FTC,2014: 5-23.

[10]邹芳莉.美国征信立法对信用信息主体权益的保护及启示[J].征信,2012(02): 53-56.

[11]JAPPELLI T,PAGAND M.Information Sharing in Credit Markets: International Evidence[D].Salerno: University of Salerno,1999.

[12]张卓娅.互联网金融征信制度建设[D].上海: 华东政法大学,2016.

[13]毕家新.美国征信体系模式及其启示[J].征信,2010(02): 75-77.

[14]HUNT R M.A Century of Consumer Credit Reporting in America[J].Hunt Federal Reserve Bank of Philadelphia,2005(6): 5-13.

[15]蒋丽.我国个人征信体系中信用权保护的研究[D].上海: 华东政法大学,2016.

[16]杜晓峰.我国互联网金融征信体系建设研究[D].厦门: 厦门大学,2014.

[17]邵晓岚.我国个人征信法律制度研究[D].上海: 上海师范大学,2015.

[18]黄玺.互联网金融背景下我国征信业发展的思考[J].征信,2014(05): 50-52.

Legal Supervision on the Individual Online Credit Investigation

ZHOU Xiu-juan LUO Min-na

(Changchun University of Science and Technology Changchun 130022 China)

The Internet finance augments the demand for Credit Investigations and simultaneously innovates the development of the Individual Online Credit Investigation in the context of Big Data.The current legal supervision system on the credit investigation industry lags behand the industry development and cannot apply to the mode of Individual Online Credit Investigation.In addition,the protection of information subject's right lacks legal supervision,which results in an urgent need for building a brand-new and well-designed legal supervision system on the Individual On-line Credit Investigation and consummating the protection of information subject's legal right under a good legal supervision system.

internet finance;individual credit information;legal supervision;personal privacy right

D912.28;TP3P3.4

A

10.14071/j.1008-8105(2017)02-0046-06

编 辑 邓婧

2017-01-20

周秀娟(1979-)女,长春理工大学法学院副教授;罗敏娜(1993-)女,长春理工大学法学院法学硕士.