新媒体文化对大学生创业就业影响及对策研究

□全晓松 陈永华 徐小华

[昭通学院 昭通 657000]

新媒体文化对大学生创业就业影响及对策研究

□全晓松 陈永华 徐小华

[昭通学院 昭通 657000]

新媒体文化的迅猛发展,对大学生成功创业就业提出了许多新课题,从新媒体文化具有的融合性、主体意识自主性、社会性特点入手对大学生创业就业影响进行探索,提出优化融合构建大学生创业就业理念和信息资源要素,创新大学生创业就业传播体系建设,拓展大学生创业就业弱连接社会关系网络等方面的大学生新媒体创业就业新途径。

新媒体文化;大学生;创业就业

当前随着国际国内经济增长放缓的脚步,大学生成功创业就业的问题成为中央到地方、社会到家庭、学校到学生普遍关注的热点问题,帮助大学生成功创业就业成为社会各阶层义不容辞的责任。新媒体技术的迅猛发展,对大学生成功创业就业提出了许多新课题。法国J.薛尔凡–施赖贝尔指出:“工业社会的信息化犹如农业社会的工业化那样,不仅根本改变了生产方式和消费方式,而且根本改变了经济社会中的各种生活方式和组织方式”[1]。因此深入分析研究新媒体文化的特质对大学生创业就业的影响,对促进大学生成功创业就业具有现实的指导意义。

一、新媒体文化条件下大学生创业就业研究背景

当前影响大学生成功创业就业的因素较多,有国家经济发展水平、学校教育状况、大学生自身能力等因素,本文仅分析新媒体文化对大学生创业就业的影响。

(一)新媒体文化条件下大学生创业就业面临的主要问题

1.大学生创业就业的信息资源要素缺乏新媒体文化融合性理念的设计

2009年“全国大学生就业信息服务系统”的建立,标志着服务高校毕业生就业的信息资源基本形成。随着新媒体技术日新月异发展产生了新媒体文化融合理念,但当前大学生创业就业的信息资源要素仍缺乏新媒体文化融合理念的设计,面临的主要问题,一是大学生创业就业的传统媒体与新媒体未能融合成优势互补资源。传统媒体传播的最大优势是大众性、权威性,新媒体传播的最大优势是互动性、快捷性、个性化等,但目前两种媒体的传播仍是相互独立的平行传播,传统媒体无法弥补先天缺乏互动传播等新媒体具有的优势,新媒体也未能实现传统媒体权威性传播特质,致使新媒体传播过程出现较多的虚假招聘信息,降低了大学生和用人单位之间的信任度。二是大学生创业就业的信息数据标准、平台、功能缺乏开放式优化融合共享的理念设计。现阶段各省教育厅、各高校、各用人单位等大学生创业就业信息平台之间存在信息共享利用效益不高的弊病。学生个人信息、单位信息、招聘信息、虚拟实践等不具有开放性、兼容性和共享性。三是大学生创业就业软件不相融合。当前大学生创业就业软件融合开发是薄弱环节,多数高校未能开发基于多终端的创业就业软件。如腾讯公司开发的QQ软件能在PC和智能手机终端同时使用。

2.大学生创业就业的信息传播体系缺乏新媒体文化自主性和社会性理念的设计

当前大学生创业就业的信息传播体系仍是以行政就业主管部门和高校为服务中心,以单一网站为依托平台,以发布招聘信息为主的传播方式,具有单向性、大众化、批量化的传播特质,导致大学生自主参与积极性不高,创业就业能力培养效果欠佳。主要凸现在三个方面,首先,缺乏以大学生自主学习为中心的多层次传播课程和以虚拟实践为平台的新媒体传播活动。其次,大学生创业就业信息的社会互动传播形式有缺陷。一是缺乏大学生与社会之间相互交流的文字、语音、视频等互动传播形式,制约了大学生拓展弱连接社会关系网络。二是缺乏可供社会用人单位测试、考核、挑选大学生职业能力高低的互动传播功能。三是缺乏可供大学生面向社会传播展示自我创作的文学、科技、艺术等成果的平台。最后,大学生创业就业信息传播的管理缺乏规范完善的大学生创业就业信息传播法律、法规,导致大学生创业就业虚假信息泛滥。

3.大学生创业就业师资队伍缺乏具有新媒体文化理念的复合型师资

当前高校创业就业师资队伍主要存在的问题,一是缺乏具有新媒体文化理念运用于新媒体技术的师资团队,使得大学生创业就业在新媒体上难以取得实质性运用。二是其它学科专业教师较少参与创业就业师资队伍。高校大学生创业就业能力直接反映本学科专业的科研教学水平和大学生专业知识水平,其他学科专业教师较少参与创业就业工作,造成大学生创业就业不能得到实质性提高。三是高校创业就业师资队伍掌握新媒体技术水平参差不齐。对新媒体技术的应用不掌握,部分教师仍停留在传统的创业就业指导方法,丧失了与大学生互动的渠道,大学生创业就业难以取得创新。

(二)国外新媒体文化媒介与社会的研究状况

在国外新媒体文化媒介与社会的研究,著名学者马歇尔•麦克卢汉(Marshall•Mcluhan)提出“一种新媒体的产生必然会改变人与社会之间的关系”。这一理论将新媒介同人的社会关系联系起来进行探讨。认为媒介本身就在“塑造和控制着人的组合和行为的尺度和形态”[2]。任何媒介对个人和社会产生的影响,都是由新尺度引起的,我们的任何一种延伸都要在我们的事物中引进一种新的尺度。麦克卢汉的理论启示我们应将媒介置于社会发展大背景下考察,探索媒介的出现带给人类文明和文化的影响。

新媒体文化媒介对人的个性、行为和价值观念产生影响。藤竹晓提出的“拟态环境的环境化”认为现代社会中人们在很大程度上是根据大众媒介的信息来判断和采取环境适应行动的,这些行动的结果作用于现实环境,使得现实环境越来越带有了“拟态环境”的特点。日本学者中野牧提出来“容器人”的概念,他认为“容器人”注重自我意志的自由,但却很容易受外部大众传媒的影响[3]。任何一种新媒介的普及使用会使人的个性、行为和价值观念发生改变。

新媒体文化媒介对人能力有提升作用。Berson的研究认为新媒体的出现使信息共享与沟通日益便捷,促进了文化的多元化、多样性,社会人通过讨论、辩论提升了理解力的宽度。同时在新媒体文化环境中提升自我建构知识能力[4]。Leino的调查显示,阅读电子文本比阅读印刷文本时对批判性阅读能力要求更高[5]。

国外对于新媒体媒介的研究总的来说比较成熟,我国应在新媒体文化研究的基础上借鉴和吸收国外合理的成分,指导我国大学生的创业就业工作。

(三)新媒体文化媒介对大学生创业就业影响调查分析

为了解和把握新媒体文化媒介对大学生创业就业的影响,本文进行了以下相关调查研究。

1.调查对象和方法

对象:课题组采取随机抽样法对云南省五所大学(昆明理工大学、云南财经大学、大理大学、昆明学院、昭通学院)的大四学生进行专题问卷调查。

采用的方法:在每个学校随机抽取6个专业,然后每个专业抽取5~8人,调查主要采用问卷形式,问卷针对大学生获取创业就业信息的主要来源,新媒体文化媒介对大学生创业就业的影响程度,新媒体文化媒介对大学生社会关系网络的影响等问题进行设计,另外还采取了访谈和个案研究等方法收集有关有效信息。本次调查共发放问卷1000份,回收问卷985份,有效问卷978份,有效回收率98%,较好地保证了问卷调查的质量。

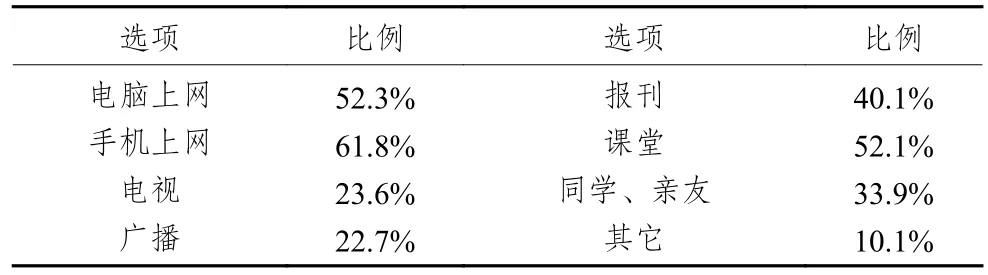

2.大学生获取创业就业信息的主要来源

大学生获取创业就业信息的主要来源见表1。调查显示大学生获取创业就业信息的途径61.8%来源于手机上网,52.3%来源于电脑上网,手机和电脑已成为大学生获取创业就业信息的重要途径。

表1 大学生获取创业就业信息的主要来源统计

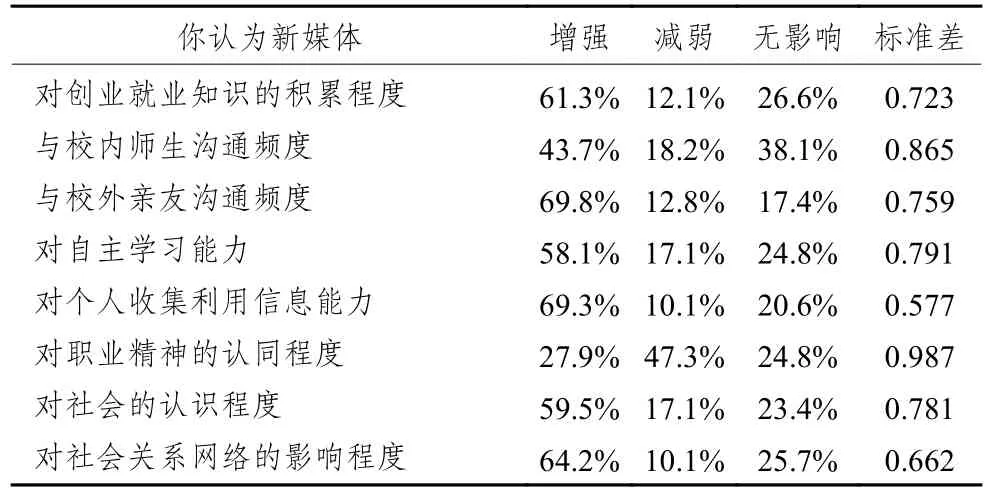

3.新媒体文化媒介对大学生创业就业的影响

新媒体文化媒介对大学生创业就业的影响见表2。调查显示,59.5%大学生赞同使用新媒体文化媒介对社会的认识程度增强,64.2%赞同使用新媒体文化媒介对大学生的社会关系网络影响程度增强,说明新媒体文化媒介拓展了大学生社会关系网络。69.3%赞同对个人收集利用信息能力增强,58.1%赞同对自主学习能力增强,61.3%赞同对创业就业知识的积累增强,说明新媒体文化媒介提高了大学生的自主思考、自主学习能力。47.3%赞同新媒体文化媒介对职业精神的坚定程度减弱,说明受新媒体文化融合性的影响,大学生创业就业价值观念冲突激烈。

表2 新媒体文化媒介对大学生创业就业影响统计

二、新媒体文化特质对大学生创业就业的影响

(一)新媒体文化特质对大学生创业就业的积极影响

1.新媒体文化的融合性为大学生创业就业提供了优越的信息资源环境

新媒体文化是“新媒体技术与高校文化融合的产物,它既包括新媒体技术物质层面,又包括以青年大学生为主体的新媒体文化实践产生的精神层面的内容”[6]。因此,新媒体文化的融合性对大学生创业就业的影响至少可以从技术层面、组织层面、文化层面认识。首先,技术层面的融合有利于大学生在单一平台便捷获取多样化形式的创业就业信息。技术层面的融合主要体现在:“生产融合(production convergence)、网络融合(networks convergence)以及终端融合(devices convergence)三个层面。[7]”一是生产融合,指的是媒体内容生产消除了各种媒介之间的分工,由于采用开放式的兼容性结构,实现了不同媒介生产要素重组,使来自不同媒介的文字、语音、图片、影像等传播内容,形成统一编码融合到单一的媒介平台。生产的融合使大学生获取的创业就业信息形式更加丰富。二是网络融合,指的是TCP/IP协议使各种异构网络上的应用全部整合到一个IP网络上实现互通,信息的传播不再受限于不同传输网络之间基于标准与规格的区分,传输网络亦因此产生中立性(neutrality)以及互连(inter-connectivity)、互通(interoperability)的特质,网络的融合使大学生创业就业信息传播途径更具便捷性;三是终端融合,是指将数据、通讯、语音、影像、应用软件等多功能融合到单一终端设备上,使不同的信息功能都以多样化功能方式呈现。终端的融合使大学生能在同一平台使用更多的创业就业实践功能。其次,组织层面的融合可以从个体和机构两个维度来审视。一是从个体角度看主要表现为创业就业教师职能转变成为复合型,创业就业教师的技能转变为能够掌握多种媒介技能,为多种不同新媒体提供大学生创业就业信息的超级教师(super teacher),教师的职能也从传统的授课型转向复合型职能。组织层面的个体融合有利于教师职能从传统的授课型转向复合型。二是从机构的角度审视,主要表现为各高校在大学生创业就业信息生产传播过程中,不同的高校可以形成交互推广(crosspromotion)、克隆(cloning)、竞合(coopetition)、内容分享(content sharing)的融合互动关系。组织层面的机构融合有利于各高校交互、竞合、共享创业就业信息。最后,文化层面的融合有利于形成培养大学生创新精神的文化氛围。技术层面的融合运用赋予大学生生产、创造、传播和分享信息的能力。大学生新媒体技术能力的释放牵动了社会的构成,包括日常生活的规律与惯例、社会关系的再现、挑战了更广泛的社会价值、传统认同,还意味着一种更广泛的社会、文化与政治运作模式的变化[8]。随着新媒体技术运用释放产生的民主性、青年性、平等性、边缘性、自主性、创造性等文化形态为大学生创新精神的形成提供了肥沃的土壤。西方马克思主义者马尔库塞曾用“单面性范畴来指称当代社会人的思维和行为方式。”[9]他认为随着人们物质生活的提高,享受这一好处的群体会逐渐失去对社会的批判性思维方式,而被社会所同化,只有那些处于社会边缘的群体能够依然保持着对社会的批判思维。大学生的青年性使这个群体天性具有社会批判思维。新媒体文化形态又为大学生提供融合、自主、个性表达平台,使大学生的社会批判意识相互交融,相互碰撞,实现不同主体文化观念的同构,推动着同和异统一体的思想观念融合发展,不同思想观念相互激荡,相互碰撞丰富了大学生的思想,培养了大学生敢于创新、敢于批判、敢于质疑、勇于探索的精神。

2.新媒体文化的主体意识有利于大学生利用新媒体提升创新创业能力

大学生创新创业能力的提升需要大学生自我积累、自我发展和自我完善,如果没有大学生主体参与的主动性,大学生创业就业能力就不可能取得真正的成效。美国心理学家阿尔伯特•班杜拉(Albert •Bandura)在自我效能理论中指出:“个体的自我认知调节对其行为的影响,重视个体在社会化过程中依据自己的价值标准对自己的行为作出奖励或惩罚,从而强化积极的自我意识形成”[10]。新媒体传播是一个全新的以个人为信息传播节点的网状传播模式,每一个大学生就是网络上的一个节点,每一个节点既是信息的生产传播者又是接收者,节点就是“个人信息生产传播中心”。这种新的传播模式赋予大学生创新创业能力的提升。主要表现为:首先,新媒体文化的自主性激励了大学生主动利用新媒体获取深层次创业就业知识。大学生可以根据自身需要利用新媒体去收集信息进行学习创业就业知识,但并非如我们所认为的是浅层次的学习。浅层次学习往往体现在一般性的信息获取方面,但对于自己感兴趣或特别关注的创业就业信息,大学生会积极利用新媒体主动收集与整理信息,来实现深层次的学习,形成创业就业知识结构。其次,新媒体文化的自组织性促进了大学生群体创新创业能力。古斯塔夫•勒庞在《乌台之众》中认为:“每一次技术革命的到来,总会在新的技术之下形成新的群体力量,也必然会在其推动之下形成新的文明,而在新的文明之下也必将会产生新的思维、观念、诉求”[11]。新媒体的网状传播模式的形成意味着过去专业机构垄断的集中式信息生产模式,正在向大学生群体广泛参与的分布式生产发展。新媒体的网状传播模式融入了自主、创造、平等、民主等文化元素,迎合大学生的“文化口味”,激发了大学生利用新媒体创作个人作品,并且大学生利用新媒体文化的自组织,如QQ群等将分散的个体的思想交融起来,激发大学生产生智慧火花的创造力,形成大学生群体创新效应,促进大学生自主创新能力的提升。

3.新媒体文化的社会性有利于大学生利用新媒体拓展创业就业社会关系网络

克朗伯兹联结式学习经验(associative 1earning experiences)指出“某些环境的刺激会引起个人情绪上积极或消极的反应[12]。”高校新媒体文化环境的形成激发了大学生主动利用新媒体拓展创业就业社会关系网络,具体表现为:首先,大学生通过新媒体建立高校文化认同感拓展社会关系网络。高校青年专业深度性文化特质对社会网络成员是最具吸引力的认同感,大学生通过青年专业深度文化特质进行自我展示与互动粘连社会网络成员,如在微信朋友圈、QQ空间等新媒体上传个人作品、个人成果、分享个人日志等来粘连社会关系。其次,大学生通过新媒体转移高校文化认同感拓展社会关系网络。通过“高校文化认同感转移”,即通过一个已经文化认同的个体将文化认同转移到其他与其存在某种相关性的未知个体上,如通过“朋友的朋友”互动机制来拓展新的社会关系。通过“强连接”“弱连接”新媒体传播中的不断互动,增强大学生与社会网络成员间的文化认同感。当高校文化认同新媒体互动传播模式形成,标志着高校文化无边界性时代到来,高校自成系统的社会关系依托高校新媒体文化已从校园内演变成更为广泛的社会关系,高校具有的青年专业深度特质文化也通过新媒体社会关系网络传播渗透到政治、经济、文化、思想、文学等诸多社会领域,促进了大学生对社会深层次的认识,最大限度拓展了大学生创业就业弱连接社会关系网络。

(二)新媒体文化特质对大学生创业就业的消极影响

1.新媒体文化的自主性和自由性使大学生追崇不受任何限制的绝对自由,追逐去权威化、去中心化、去神圣化的价值取向,形成无政府主义和个人英雄主义等非主流价值观,导致部分大学生道德法律意识淡薄,制造虚假简历,吹嘘自己的个人能力,伪造各种获奖证书。

2.新媒体文化是融合性文化,不同文化的传播和交融,致使部分大学生价值判断困难和价值选择多元。新媒体文化中携带的消费至上、实用至上、享乐至上的价值观使部分大学生对学校创业就业指导价值体系的认同感减弱,造成部分大学生对主流社会倡导的创业就业价值观产生怀疑和动摇。

3.新媒体文化的“直观性、碎片性”弱化了部分大学生独立思考和研究问题的能力[13]。新媒体文化提供了许多色彩丰富、闪烁动感的图片、视频信息,由于大学生容易被此类新媒体文化的色彩、情节、敏感标题吸引,导致他们容易出现感性代替理性思考,形成价值判断的感性化、目标的短期化、选择的功利化等创业就业现象。

三、新媒体文化条件下大学生创业就业的新途径

(一)以新媒体文化的融合性,优化融合构建大学生创业就业理念和信息资源要素,为大学生提供优越的新媒体创业就业信息资源环境

建立大学生新媒体创业就业中心,以新媒体文化融合性,优化融合构建大学生创业就业理念和信息资源要素,形成开放共享、互动竞合有利于大学生新媒体创业就业的信息资源环境。

1.以新媒体文化融合性,创新大学生新媒体创业就业理念

大学生新媒体创业就业理念建设不仅是一种信息机器引入创业就业工作的建设过程,是一种新媒体创业就业思想变革的建设过程,更是一种基于高校新媒体创新文化作用于新媒体技术的系统工程建设,因而建设过程中应把新媒体文化所具有的融合性、社会性、自主性等创新文化形态融合到大学生新媒体创业就业信息资源要素的各方面进行建设,形成开放共享、互动竞合的大学生新媒体创业就业创新理念。

2.以新媒体文化融合性理念,优化融合构建大学生新媒体创业就业信息资源要素,形成有利于大学生新媒体创新创业的信息资源环境

通过大学生新媒体创业就业中心统筹实现政府、学校、企业等在创业就业信息数据标准、信息平台内容、信息形式、软件技术、复合型师资、法律法规的融合构建。一是信息接入数据标准建设。信息资源融合的核心是数据的标准化,缺乏标准的数据只会形成信息孤岛,建立统一的信息数据接入标准,才能使信息数据协同工作。二是信息平台内容结构设计。推动各高校新媒体创业就业信息平台内容采用整体化结构设计,实现各高校招聘信息、创业就业课程、大学生作品展示、仿真性虚拟实践等内容有机融合利用。三是大学生创业就业传播形式的融合利用。采用开放式的兼容性结构,把文字、语音、影像、动画等形成统一编码融合支持多平台共享。四是大学生创业就业软件的融合运用,实现支持多终端。通过软件技术的融合,使其终端都能通过软件变更最终支持各种用户所需的特性,功能和业务。五是建设复合型新媒体师资队伍。新媒体时代的创业就业师资队伍要从单一授课教师角色向复合型教师角色转变,必须建设一支具有新媒体技术开发、推广运用、产业研判,职业能力辅助等能力的教师和其他专业教师、企业家共同参与的复合型师资队伍,才能做好大学生新媒体创业就业工作。六是建设新媒体文化理念与创业就业法律法规相结合的新媒体创业就业法律法规。大学生新媒体创业就业应以高校新媒体文化具有的社会广泛性传播特质加强新媒体创业就业法律法规宣传,规范大学生创业就业信息市场传播制度,实行个人和组织的全国统一身份认证体系,提高大学生创业就业信息真伪和用人单位虚假招聘信息的筛选机制,保障大学生及用人单位的权益。

(二)以高校新媒体文化主体意识自主性理念,创新大学生创业就业信息传播体系建设,提升大学生自主创业就业能力

大学生创业就业信息传播体系建设,应以提升大学生自主创业就业能力为核心,形成以个人多终端智能平台为依托,以多维度信息传递、多层次传播课程、融合式虚拟仿真实践传播活动为一体的大学生新媒体创业就业信息传播体系,使其传播体系具有显著的多维度、自主式、个性化特质。

1.构建以大学生为中心的多维度、多平台的社会新媒体传播体系,提高大学生收集利用创业就业信息能力

大学生新媒体创业就业信息传播系统是一个开放的系统,大学生个人创业就业行为与社会、企业、高校和家庭等社会各层面存在着物质、能量和信息的交流[14],大学生要充分利用高校提供的“网站+微博+微信+短信+QQ群+……”这样多维度、多平台、个性化的新媒体信息传播体系,主动冲破封锁和自闭,与社会各层面进行创业就业信息交流,提高收集利用创业就业信息能力。

2.构建以提高大学生创业就业能力为核心的多层次、融合式、自组织型的新媒体传播课程

为提高大学生创业就业能力,应将专业学科课程和创业就业课程有机结合,形成以大学生自身学科专业为基础的创业就业融合式新媒体传播课程;构建多层次的创业就业新媒体传播课程,形成学生根据自己专业、兴趣、特长等有选择性的加入新媒体自组织的互动型学习模式;构建把高校新媒体文化具有直观性的动感闪烁图片、情节视频融入创业就业新媒体传播课程,形成以课程吸引学生的自主型学习模式。

3.构建以融合式仿真性虚拟实践为载体的新媒体传播活动,提升大学生创业就业实践能力

目前高校开展的实体性的创业就业实践活动存在举办成本高、大学生参与的积极性低、参与面窄等弊端。开展仿真性虚拟实践活动和实体实践活动相融合的仿真性虚拟实践新媒体传播活动是提升大学生创业就业实践能力的必然之路[15],应充分发挥实体实践活动和仿真性虚拟实践活动各自的优势,把实体实践活动和仿真性虚拟实践活动相互融合,形成实体实践活动虚拟化,虚拟实践活动实体化。还应在仿真性虚拟实践活动中引入实体实践活动的管理经验。如引入实体实践活动的经费支持、创业作品评选、人才推荐等的标准、流程、制度。在实体实践活动中引入仿真性虚拟实践活动具有的强传播性、虚拟性,提高大学生参与创业就业实践活动的积极性,扩大大学生的参与面、降低活动举办成本,搭建大学创新人才孵化器与企业所需实践型人才的桥梁,形成以大学生“虚拟创意设计”“虚拟创新作品”等竞赛实践作品向企业推荐创新人才的服务功能。

(三)以新媒体文化社会性的理念,拓展大学生新媒体创业就业弱连接社会关系,提高大学生创业就业成功率

美国社会学家格拉诺维特提出“弱连接”理论(Weak Ties)[16],证实弱连接社会关系对创业就业的重要作用。当前高校应充分利用新媒体文化的社会性拓展大学生新媒体创业就业弱连接社会关系网络,提高大学生创业就业成功率。

1.利用社会网络成员对高校青年专业深度性文化特质的认同感拓展大学生新媒体弱连接社会关系网络

传统媒介环境中大学生是以家庭为中心的强连接社会关系网络,强连接产生的信息通常是重复自成封闭系统,因而强连接的社会关系网络很难提供创新机会。新媒体文化条件下利用社会网络成员对高校青年专业深度性文化特质的认同拓展大学生新媒体弱连接社会关系网络,通过社会网络成员对高校青年专业深度性文化特质的认同,拓展大学生群、圈、微、客、吧的弱连接社会关系网络,使大学生不出校门就建立不再以单一家庭为核心的新媒体弱连接社会关系,弥补处于社会差序格局劣势大学生的社会资本不足。

2.利用现代公民型社会自组织,拓展大学生创业就业新媒体异质性社会关系网络

新媒体的普及运用有利于大学生从空间拓展创业就业异质性社会关系网络,异质性社会关系网络的形成是基于现代法理因素,因而把现代公民型的各类社会中介组织、社会团体组织、各类行业协会、社区共同体等法理型社会关系网络都纳入大学生新媒体社会关系网络中,拓展大学生的新媒体异质性社会关系网络空间规模,新媒体异质性社会关系网络越丰富,大学生能从中获取的创业就业信息资源就越多,创业就业信息资源越多就越能提高大学生创业就业成功率。

总之,应以新媒体文化具有的融合性、主体意识自主性、社会性特点,优化融合构建大学生创业就业理念和信息资源要素,创新大学生创业就业信息传播体系建设,拓展大学生新媒体创业就业弱连接社会关系等方面的大学生新媒体创业就业新途径。

[1]孙建军.信息资源管理概论[M].南京: 东南大学出版社,2008: 166.

[2]马歇尔•麦克卢汉.理论媒介—论人的延伸[M].何道宽,译.北京: 商务出版社,2000: 120-135.

[3]郭庆光.传播学教程[M].北京: 中国人民大学出版社,2011: 113-123.

[4]BERSON I R,BERSON M J.Digital literacy for cybersafety,digital awareness,and media literacy[J].Social Education,2003,67(3): 164-167.

[5]LEINO K.Reading the web-students’ perceptions about the internet[J].Scandinavian Journal of Educational Research,2006,50(5): 541-557.

[6]全晓松.高校新媒体文化对大学生的影响及教育对策[J].重庆邮电大学学报: 社会科学版,2014(5): 89-92.

[7]陈映.媒介融合概念的解析与层次[J].北京邮电大学学报: 社会科学版,2014(1): 3-4.

[8]PICARD R G.Media convergence,competition law,and industrial,and media policies[EB/OL].(2012-05-01).http://www.slideserve.com/coye/media-convergencecompetition-law-and-industrial-and-media-policies.

[9]陆俊.网络文化与网络伦理建设[J].华北水利水电学院学报: 社会科学版,2007(4): 63-65.

[10]BANDURA A,WAITERS R H.Social learning and personality development[M].Washington: American Sociological Association,1963: 209.

[11]王璐.互联网的社会属性及其治理[J].人民论坛,2014(4): 170-171.

[12]KRUMBOLTZ J D,MITCHELL A M,JONES G B.A social learning theory of career selection[J].The Counseling Psychologist,1976,6(1): 71-72.

[13]任思奇.网络技术发展引致的网络文化新趋势及其对策[J].重庆邮电大学学报: 社会科学版,2015(4): 86-87.

[14]许文杰.论新媒体视域下大学生就业信息的不对称[J].河北大学学报: 哲学社会科学版,2011(2): 140-141.

[15]贺善侃.论虚拟实践的哲学依据[J].上海师范大学学报: 哲学社会科学版,2006(4): 78-79.

[16]陈春艳.以微信为媒体的科学传播的策略选择[J].西北工业大学学报: 社会科学版,2015(2): 32-33.

Research on Influence of New Media Cultures on University Students’Entrepreneurship and Employment and Its Countermeasures

QUAN Xiao-song CHEN Yong-hua XU Xiao-hua

(Zhaotong University Zhaotong 657000 China)

Many new subjects about new media of university students’ entrepreneurship and employment are advanced with the rapid development of new media cultures.This thesis analyzes the characteristics of new media cultures which include integration,sociality,the autonomy of subject consciousness,and their role in effecting entrepreneurship and employment of university students.Then it proposes systematic factors which can establish an optimized and integrated new media of university students’ entrepreneurship and employment,innovate constructive communication systems of new media of university students’ entrepreneurship and employment,and reconstruct social relationship network of new media of university students’ entrepreneurship and employment.

new media cultures;university students;entrepreneurship and employment

G64

A

10.14071/j.1008-8105(2017)02-0057-06

编 辑 张莉

2016-01-01

云南省教育厅科学研究项目“校园网络自组织群舆论数据挖掘与引导措施研究”(2012C180).

全晓松(1966-)男,昭通学院副教授;陈永华(1970-)男,昭通学院副教授;徐小华(1980-)男,昭通学院讲师.