现代艺术中的美

湖北 邓晓芒

现代艺术中的美

湖北 邓晓芒

什么是美?美的本质问题是一个自古希腊以来无数哲学家和美学家都在议论纷纷而莫衷一是的问题。本文认为:美是对象化了的情感,艺术是情感的对象化,美感是从对象化了的情感中感到的共鸣,审美活动则是一种传情活动。

现代艺术 美 情感

经常听人们谈论说,现代艺术已经不再关心美的问题了。说这种话的人,有不少也是艺术家。还有美学家认为,美学以往只谈美的问题,而忽视了丑的问题,所以有必要建立一门“丑学”,用来解读现代艺术。这些说法听起来似乎有理,但其实似是而非,因为他们都没有搞清一个最根本的问题:什么是美?

什么是美

美的本质问题是一个自古希腊以来无数哲学家和美学家都在议论纷纷而莫衷一是的问题。雅典最有智慧的哲学家苏格拉底曾经和希庇阿斯讨论什么是美的问题,希庇阿斯说,这还不知道?美就是一个漂亮的小姐。苏格拉底问,那还有其他美的东西,难道都不是美的吗?希庇阿斯承认,美也是一匹漂亮的母马,一个漂亮的汤罐……苏格拉底说,我问的是美本身是什么,而不是问什么东西是美的。希庇阿斯就答不上来了。其实苏格拉底自己也不知道,他先是说美是合适,后来又说美在效用,又说美就是善,最后的结论居然是:“美是难的。”

倒是毕达哥拉斯从数学和音乐的角度确定了美就是和谐。这个观点一直延续到今天,从中发展出对称、均衡、多样统一、黄金率、完整、鲜明等一系列法则,这些法则都是客观事物的法则,即客观美学;艺术则要求对这些美的事物进行惟妙惟肖的模仿,这就是亚里士多德开创的模仿论美学。到了近代,这一古典主义原则虽然在康德和黑格尔等一些大哲学家那里从客观事物的关系深入到了人的内心,如康德认为美就在于人的各种认识能力的自由协调活动,黑格尔认为美是理念的感性显现,但其实都还是和谐论的一种变体。

在现代艺术中,上述对美的本质的定义几乎全都遭到了颠覆,黑格尔提出的“艺术衰亡论”是种预示,理念的感性显现从古希腊的双方和谐一体变成分道扬镳,感性显现走向形式主义的碎片化,理念走向神秘主义的宗教,这就是艺术的衰落。不论客观事物的和谐还是主观心灵的和谐,都不再是现代艺术所要表现的。但现代艺术如果丧失了美,将导致人类真、善、美的三位一体价值体系因为缺少一维而失去平衡。因此,如何应对现代艺术的革命性变化,而提出新的适合于更广阔的美学现象的定义,是摆在当前美学家面前的任务。

但是,全世界的哲学家和美学家们从20世纪下半叶以来就对美的本质问题集体噤声,都自称为“反本质主义”,这就导致中国的美学家们由于没有了追随的对象,也纷纷对美的本质保持沉默。恰好中国古代也没有探讨美的本质的传统,所以中国美学界这样做也就更加理直气壮。21世纪以来,美学由于失去了基本概念的探讨而处于奄奄一息的状态,顶多有些零打碎敲的小问题,再没有高屋建瓴的体系。面对现代艺术,我们不能赞一词。

我的美学观

我的美学观其实是很草根的,它是从我个人对文学艺术一直保持着的兴趣爱好中萌生出来的。我年轻的时候自学哲学,学到一定程度,忽然想用哲学思维方式来解决一个长期困惑的问题:到底什么是美?是什么在打动我、吸引我,让我在艺术作品中感到极大的享受?当时的想法很简单,就是要找出一个能够解释一切美感现象的结构模式,这个结构模式就是美的本质,或者说美的本质结构。

从哲学上说,美不可能是客观事物的一种属性,否则就可以用物理化学或者其他科学来做出定量检测了。我凭直觉认为,离开美感,美什么都不是,美的本质必须从美感中寻找。经过对自己美感的反复内省,我最初想到的美的本质定义是:美肯定是一种情感,但不是一般的情感,而是寄托在一个对象上,又从对象上再感到的情感,所以美就是一种共鸣的情感,或“对情感的情感”。1978年,我为此写了三万字的《美学简论》一文,在朋友圈传阅。1979年,我考上了武汉大学哲学系的硕士研究生,经过进一步的哲学训练,我把我对美的定义修改得更加哲学化了:美是对象化了的情感,艺术是情感的对象化,美感是从对象化了的情感中感到的共鸣,审美活动则是一种传情活动。这其实还是当初那个定义,但借助于哲学术语,不再那么草根,而是具有了逻辑的严密性。

我又对情感做了更严格的规定,什么是情感?不是一切情绪激动都可以叫作情感,有些情绪激动是下意识的、无对象的,只有那种有对象的情绪才可以称为情感,如爱、恨、怜悯,都是指向一个对象的,因而也是有意识的。而由本能、疾病或环境等因素导致的下意识的情绪波动则不能叫情感,只能叫情绪。当然这只是汉语的区分,在外语中没法区别开来,emotion,sentiment,feeling,都没有严格区分这两层意思。所以美学做到深处和细微处,只能用汉语来做。而情绪和情感的区别在我对美的定义中是最具关键性的。

图1 康定斯基:“抽象绘画是一种视觉的音乐。”(儿童的梦幻)

但有意识的情感在审美活动中,本身也带有无意识的情绪,这不是本能带来的,而是由精神的享受所激发出来的,如神清气爽、痛快淋漓的感觉,甚至不自觉地手舞足蹈打拍子(如听音乐时),还有对某种情感对象的精神性的感觉,如“通感”(图1)。我把这种高级的情绪称之为“情调”。对于有艺术修养的人,情调有时候可以在一定程度上脱离情感而相对独立地起作用,这就是我们在艺术欣赏中经常遇到的“打动人”的“第一印象”,未经反省,我们觉得那后面蕴含着深意,包藏着一个情感世界,不知不觉地趋之若鹜。传情主要是传达情调,这正是现代艺术所极力追求的审美效果。但情调的这种相对独立的作用最终还是立足于精神性的情感之上的,并不能完全脱离情感,否则就成了低级的情绪。

现代艺术中美的特点

用我的美学观和我对美的新定义,我们不但可以顺理成章地解释古典艺术,而且可以透彻地解释现代艺术。现代艺术不再是那种直白的情感传达,而是致力于传达情调,但这种情调并不等同于本能和生理上的情绪,而是最终由情感引发并且是建立在情感之上的,所以仍然是精神性的,它是更高层次的、形而上的感动,甚至可以提升为“人生感”和“世界感”,常常有宗教背景。所以黑格尔说现代艺术衰亡的结果是走向宗教,也有一定的道理。

现代艺术和传统艺术不同,它对观众有更高的要求,因而往往是小众的艺术,只有一部分人能够欣赏。其实传统艺术也有“阳春白雪”和“下里巴人”之分,如传统“文人画”就不是人人都能欣赏的。但现代艺术个人化色彩更浓厚,在艺术趣味上更具有超前性。它既是对观众艺术口味的一种训练或磨砺,同时也只在某一特殊艺术趣味的一小批人中得以欣赏。即使某些经过专业训练的艺术评论家,如果气质不合,也可能对某些作品无法欣赏。

图2 高更:我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?

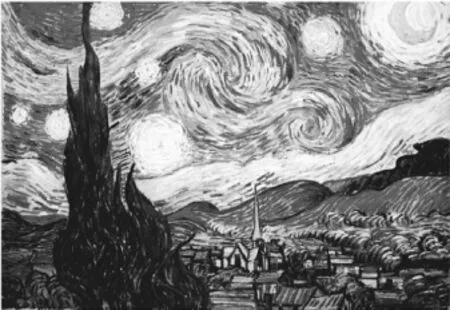

因此现代艺术是对人类艺术趣味的一种精致化、丰富化和深刻化。现代艺术致力于从各个不同民族文化的情调中汲取营养,从小孩子和原始人类那里倾听精神的形式(如高更,见图2),甚至从疯狂、梦幻和性格乖戾的人身上展示人性深处的痕迹(如梵高,见图3),它展示了人性的垂直深度、无限可能性和多种多样的形态,使欣赏者更深刻地了解到自己是什么人和可能是什么人。

图3 梵高《星空》,疯狂的大地和天穹。

看高更的画,总让我们想起晚期海德格尔的天、地、神、人一体。在宁静质朴的生存状态后面,有神圣的天光照耀着。所以那些人的表情才如此安详自在、心安理得。缺乏宗教的一维,你很难理解他画中的寓意。

梵高也是如此,只不过他不是宁静安详,而是躁动不安,他的上帝是一位匪夷所思的创造者,他画的不是上帝创造的成品,而是创造的过程。他对《星空》的解释是:“我一定要画一幅在多星的夜晚的丝柏树……然而我的脑子里已经有了这幅作品:一个多星的夜晚,基督是蓝色的,天使是混杂的柠檬黄色。”

当然,现代艺术也是社会历史的产物,对每个现代艺术品和艺术家,都要结合当时的时代精神和时代背景才能得到准确的理解。弥漫于一个时代的氛围在另一个时代也许就烟消云散了,但每个时代都是从前一个时代发展过来的,每个时代都能够激发起对以往时代的回忆,其实也是对人性成长过程的回忆。我们今天还能欣赏古希腊的雕塑,就像欣赏人类童年时代的单纯,尽管今天已经没有人再去创作那样风格的雕塑了,但这并不妨碍某些艺术家把这种单纯融化在自己的具有现代思想的作品中。

图4 《米罗的维纳斯》屠格涅夫说,她比法国大革命的《人权宣言》更能体现人的尊严。

图5 罗丹《欧米哀尔》(又译《老妓女》)。另一种美:一颗仁慈的心。

图6 蒙克《呼号》(又译《呐喊》),世纪末的恐慌(上帝死了!)

今天每个人的精神生活中都积淀着整个传统,它就是生长着的人性。《米罗的维纳斯》是人类童年时代对人的美的发现和惊叹(图4);罗丹的《欧米哀尔》则是饱经沧桑的老人对残酷人生的悲叹(图5),它表现的不是一个妓女,而是人,是人生的象征。你可以想象,米罗的维纳斯到年老色衰的时候就是欧米哀尔,她们其实就是同一个人的青春时代和老年时代,是人生的开始和终局。今天我们还能欣赏《米罗的维纳斯》,但你抱着人类童年的眼光是绝对欣赏不了《欧米哀尔》的,也欣赏不了蒙克的《呼号》(图6)的。

现代艺术与美的关系

按照我对美的上述定义,我们可以说,现代艺术正如传统艺术一样,所要表现的主题仍然是美。因为现代艺术仍然要把艺术家自身的情感,连同这情感所带有的情绪或情调,表达在一个对象上,并且通过这个对象使这种情感和情调在人们心中产生共鸣。所以,只要现代艺术在观众中造成了情感或情调的共鸣,它就是美的。通俗地说,你的情感和情绪情调被它打动,它就是美的。

印象派、表现派、立体派更多地表现某种情绪,但不是本能的情绪,而是某种世界感的情调,带有对这个世界的爱和惊讶,于一般的世俗情感上反倒看不出有什么触动了。他们的情感是形而上的,具有抽象性。塞尚的《静物》表现的是物体的永恒性,他热爱这个宁静的世界,对一切浮躁和喧嚣感到无法忍受(图7)。他画的那些人物也都是那么本分、安静,甚至看起来有些木讷,但忠实可靠。

图7 塞尚《静物》

图8 毕加索《阿威农少女》。他解释说:“物品被移位,进入了一个陌生的世界,一个格格不入的世界。我们就是要让人思考这种离奇性,因为我们意识到我们孤独地生活在一个很不使人放心的世界。”

图9 毕加索《格尔尼卡》

图10 罗丹《吻》

毕加索说:“我的每一幅画中都装有我的血,这就是我的画的含义。”他的漫长一生中画风多变,这种变化反映了他的生活色调给他带来的世界感。蓝色时期是他对世界感到忧郁的时期;粉红色时期则是爱情初次袭来;原始主义和立体主义时期是对世界的本原有种追根溯源的好奇,想要以全视角的眼光来看这个世界(黑人面具及《阿威农少女》,见图8),以及当人类的愚蠢和疯狂对这本原结构造成破坏时发出的抗议(《格尔尼卡》,图9)。

但现代艺术中同样也是鱼龙混杂,充斥着赝品。如何辨别?我的标准是,看它是不是表现了人类的情感,以及附着于这种情感上的精神性的情调,而不是只表现了人的动物性的情绪。比如说,有的作品表现爱情,而有的只表现了色情。表现爱情和表现色情如何区别?表现爱情的作品无疑里面也可能、有时也需要包含一定的色情因素,但这色情的因素是被爱净化了的,是以精神性的爱情作为自己的分寸和度的。

例如罗丹的《吻》就是如此(图10),那两个男女形象在激烈的狂吻中仍然是有分寸的,他们的身体隔开一定的距离,增之一分则太多,减之一分则太少;太多则减少了情感的强度,太少则偏于色情。爱情作为精神性的情感,是以尊重对方的人格为前提的,具有对象意识;情欲或色情则没有这个前提,它只是尽量地寻求发泄。一个人缺少这种精神教养,则会把一切表现男女关系的作品都看作色情,甚至去为那些伟大的作品穿上裤子。他们只有在作品的色情因素中才能引发本能的激动。

也许有人会认为,现代艺术就是要展示丑恶,而不是从丑里面看出美来。如果真有这样的艺术,那就会导致对艺术的践踏和扼杀,可称之为“反艺术”。法国艺术家杜尚1917年把一个建材市场买来的小便池命名为《泉》,送到美国独立艺术家展览会上展出,这被称为“改变了西方现代艺术进程”的大事件。两年后,他又在达·芬奇的《蒙娜丽莎》上加上两撇大胡子,这一“作品”据说也“成了西方绘画史上的名作”。我认为这种事绝不能算作艺术,而只能算是艺术事件;这些“作品”也不是艺术作品,而只是艺术主张的符号。没有人去认真研究它们的“创作手法”,因为根本没有创作。

可以称作艺术品的是他的《下楼的裸女》(图11),虽然是对毕加索们立体主义的颠覆(未来主义),但毕竟是他自己画出来的,表达了他有关万物运动不息的世界感。然而他所做的许多“装置艺术”都只不过是宣传自己某个观念的道具,没有任何美感可言。国内20世纪90年代有一段时期盲目跟风,做了很多不知所云的垃圾。

图11 杜尚《下楼的裸女》

图12 梵高《农鞋》

另一种倾向则是过度解释。现代艺术需要解释,但并不是过度解释。过度解释的典型例证是海德格尔,例如他对梵高《农鞋》(图12)的著名的诗化解读:

从鞋具磨损的内部那黑洞洞的敞口中,凝聚着劳动步履的艰辛。这硬邦邦、沉甸甸的破旧农鞋里,积聚着那寒风料峭中迈动在一望无际永远单调的田垄上的步履的坚忍和滞缓。皮制农鞋上粘着湿润而肥沃的泥土。暮色降临,这双鞋在田野小径上踽踽而行。在这鞋具里,回响着大地无声的召唤,显示着大地对成熟的谷物的宁静的馈赠,表征着大地在冬闲的荒芜田野里朦胧的冬眠。这器具浸透着对面包的稳靠性的无怨无艾的焦虑,以及那战胜了贫困的无言的喜悦,隐含着分娩阵痛时的哆嗦,死亡逼近时的战栗。这器具属于大地,它在农妇的世界里得到保存。

这段描写被无数的人引用和咀嚼,其实跟梵高没有什么关系,与梵高画的《农鞋》也没有什么关系。有人考证,这其实根本不是什么农鞋,更不是“农妇”的鞋,而是梵高自己的鞋;还有人说,这双鞋其实是梵高和他相依为命的兄弟的象征。无论如何,即使是农妇的农鞋,从这段话对这幅画的解读来看,也是发挥过度了。在2002年10月召开的第五届现象学年会上,我对海德格尔这段话进行了戏仿,我以这种方式解读杜尚的《泉》,以说明只要有足够的诗人热情,对任何事物都可以过度解释:

从小便池的底部那黑洞洞的出水口中,凝聚着人类新陈代谢的艰辛。这垢积斑斑、沉渣泛起的陈旧小便池里,积聚着那寒风料峭中奔波在高耸入云永远单调的摩天大楼之间的步履的急促和仓皇。陶瓷的池边上留下了潮湿而难闻的尿迹。暮色降临,这小便池在洗手间里寂寞而立。在这洁具里,回响着大地在忙碌的城市喧嚣里朦胧的躁动。这器具浸透着对股票的稳靠性的无怨无艾的焦虑,以及那渡过了熊市的无言的喜悦,隐含着破产时的哆嗦,跳楼前的战栗。这器具属于大地,它在男人的世界里得到保存。

当时我在会上读了这段戏仿的文字,引起哄堂大笑。我当然不是要嘲笑海德格尔,我只是要嘲笑那些把海德格尔的借题发挥当作对艺术作品的评论的流行做法。如果真正要从艺术上评论这双“农鞋”,我就会这样来评论:它是梵高那艰难的艺术探索的象征,多年来,它陪伴着主人走过了泥泞的小路和雨雪风霜,已经磨损得破旧不堪,但主人仍然舍不得扔掉它,也不愿意换一双新的,画中每一个笔触都浸透了作者的温情和眷恋,和对自己立足的大地的执着。这大地不是什么出产谷物的田野,而是梵高特有的世界感,他不想放弃。

至于行为艺术,如果没有一种情感的形而上的支撑,也会变得无聊。我们天天都在行为中,什么是日常行为,什么是带有艺术性的行为,什么又是哗众取宠或广告行为?不太容易区分。我曾在巴黎街头经历过一次真正的行为艺术,有人把自己全身涂成雪白,一动不动地站在街边,陡一看好像一尊大理石雕像。巴黎到处都是雕像,我最初并没注意,只觉得这尊雕像有点不同,不是立于高台上,而是就站在路边;但是就在即将擦肩而过的时候,“雕像”突然动了一下,把我吓一大跳,并和朋友一起大笑。但看那位艺术家,眼神中却带着忧郁。我一下想起了黑格尔对希腊雕像的评论:静穆的哀伤。为什么哀伤?因为那些希腊的神们不得不被束缚在有限的人体形象中,这是对神性的一种贬低和侮辱。

那是1998年,行为艺术还没有普及到全世界,现在这种东西已经到处泛滥,不足为奇了。现在一讲行为艺术,就是裸体、搞怪,为了一点小小的理由,环保啊,关爱动物啊,防病啊,就上街,或者以性解放来宣泄压抑,我不太认同这是艺术,如果不是炒作的话,顶多是宣传,相当于街头活报剧。鲁迅讲一切艺术都有宣传作用,但并非一切宣传都是艺术。能否将所宣传的理念变成震撼人心的情感共鸣才是关键。

结论

综上所述,在现代艺术中,只要运用上面的美和艺术的本质定义作为审美标准,就有可能结束目前艺术“脱美”和失范的乱象,使艺术和科学、道德一起,成为人类超越自身的动物性而走向真善美三位一体的人性理想的不可或缺的桥梁。

①海德格尔:《艺术作品的本源》,载《林中路》,孙周兴译,上海译文出版社1997年版,第17页。

②参看《梵高的“农鞋”》,邓晓芒:《中西文化视域中真善美的哲思》,黑龙江人民出版社2004年版,第494页。

作 者:

邓晓芒,著名哲学家、美学家和批评家,华中科技大学哲学系教授,代表性著作有《思辨的张力》《文学与文化三论》《新批判主义》《实践唯物论新解》等。编 辑:

张玲玲 sdzll0803@163.com