双泵续泵并行法在体外循环术后持续输注血管活性药物中的应用效果

王倩 李亚男 郝楠

(首都医科大学附属北京安贞医院心外三科,北京 100029)

双泵续泵并行法在体外循环术后持续输注血管活性药物中的应用效果

王倩 李亚男 郝楠

(首都医科大学附属北京安贞医院心外三科,北京 100029)

目的 探讨双泵续泵并行法在体外循环术后持续输注血管活性药中的应用效果。方法 将128例体外循环(CPB)术后应用血管活性药物的患者随机分为观察组与对照组,各64例。观察组采用双泵续泵并行法更换泵前管路,对照组采用常规停泵换泵法。结果 观察组CVP(80.63±6.99)mmHg(1 mmHg=1.33 kPa)、MAP(11.24±2.83)mmH2O、R(92.37±17.01)次/min,对照组CVP(74.33±7.96)mmHg、MAP(9.97±3.12)mmH2O、R(104.03±17.46)次/min,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05);在停止持续输液后,对照组导管相关性感染发生4例(6.24%),观察组无1例发生导管相关性感染,组间比较差异具有统计学意义(P<0.05)。结论 对体外循环术后持续输注血管活性药物患者,双泵续泵并行法可维持血流动力学稳定,减少导管相关性感染的发生。

体外循环; 血管活性药物; 微量泵; 血流动力学; 护理

Cardiopulmonary bypass; Vasoactive drugs; Micropumps; Hemodynamics; Nursing

体外循环下进行的心血管疾病手术,又称为体外循环(Cardiopulmonary bypass,CPB)心脏直视手术;术后患者血流动力不稳、病情变化较快、发展迅速,因此术后血管活性药物治疗与手术同等重要[1]。为了维持患者术后生命体平稳,学者相继研究了多种输液装置更换方法,如微量泵、注射器、延长管等。不少文献[2-3]证实,输液装置更换时间越短,发生心律失常的风险越低;但对于药物异常敏感者的患者,更换输液装置中断了药物连贯性,血流动力平稳性就减弱了。目前相关研究中多以经验性总结为主,护理方法比较性研究较少。本研究旨在探讨体外循环术后持续输注血管活性药物微量泵更换方法,规范护理流程,为建立标准化护理操作及微量泵使用规程提供依据。现报告如下。

1 资料与方法

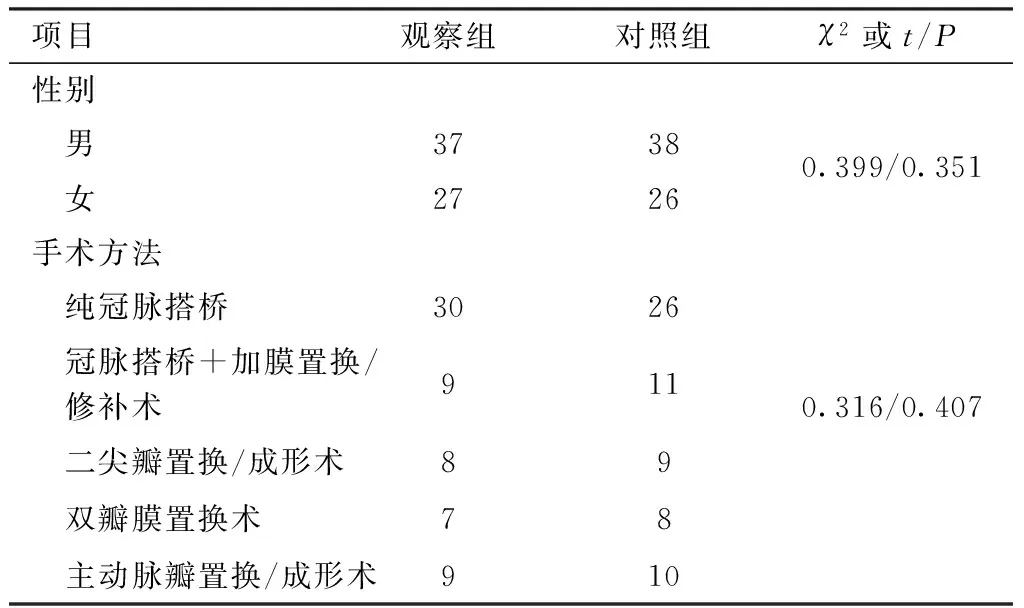

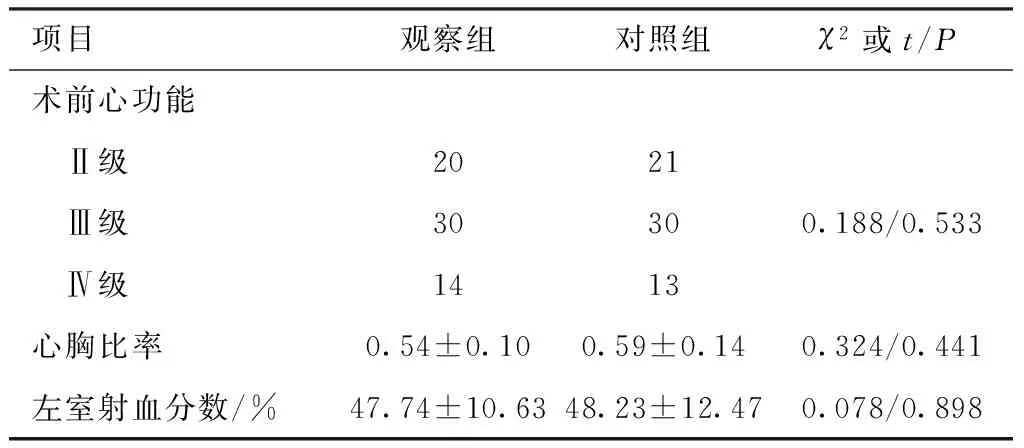

1.1 一般资料 本研究采用便利选样法,选取2015年6-10月本医院收治的体外循环心血管手术,术后返回病房遵医嘱给予血管活性药物持续泵入者为研究对象。本研究经医学伦理委员会审核批准,所纳患者均自愿参与并签署知情同意书。纳入标准:符合WHO规定的冠心病诊断标准;年龄≥18岁;均在体外循环方式下实施相应手术,术后持续泵入者;具有一定的理解表达能力;知情同意,自愿参加本研究。排除标准:重要脏器严重并发症及脏器衰竭患者;血管活性药物禁忌者;手术后病情不稳定,大出血需行二次手术者;需同时输注血制品或脂肪乳者。将符合纳入标准的患者按数字表法随机分观察组与对照组,各64例。两组患者在性别、年龄、手术方法、心功能等一般资料方面的比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较 例

续表1 两组一般资料比较 例

1.2 方法

1.2.1 仪器准备 采用双通道微量泵;一次性注射器;一次性延伸输液管、BD三通管、心电监护仪。

1.2.2 药物配制 盐酸多巴胺注射液,多巴胺输入剂量(mg数)=3倍体质量(kg数),生理盐水(mL数)=50-多巴胺剂量(mL数),输注速度1mL/h。

1.2.3 更换方法 观察组:采用双泵续泵并行法,更换微量泵前后停止对循环造成不良影响的操作,如吸痰、翻身、侵入性操作等,以保证评价指标的准确性。遵医嘱持续输入大剂量多巴胺(1mL/h)时,连接三通管。将事先配制药液的注射器与延长管连接,放于另一空泵上,快进排气;按预设速度设置泵入量,打开开始键,将延长管与三通管预留侧孔相连,旋转三通开关至开通状态,与使用中注射器双道并行3s后关闭之前通路。对照组:采用常规停泵换泵法,严格按照常规停泵换泵步骤先暂停微量泵,关闭三通管,更换已配制安装好的微量泵,接通三通管,运行微量泵。

1.3 观察指标 记录两组患者24h、48h、72h、96h更换输液装置前的平均动脉血压(MAP)、心率(R)和中心静脉压(CVP);关闭原通路时计时,观察1min有创动脉血压、心率和中心静脉压(CVP)的数据。分别留取术后首次更换输液器时、停止持续输液时液体2mL送检做细菌培养及细菌鉴定。

1.3.1CVP测量 使用三通旋塞连接压力延长管,分别连接压力传感器、测量CVP专用通道及输液通道,确保中心静脉测量专用通道与输液通道不混用。关闭中心静脉导管输液侧三通,旋转三通旋塞使传感器与中心静脉导管连通进行测压,观察心电监护仪显示的CVP,待读数稳定后记录CVP及其它观察值。调零后再次测量,共3次取平均值。

1.3.2MAP测定 连接动脉装置与压力传感器,从心电监护仪上读取MAP,读数时应注意动脉波形。

1.3.3 细菌培养 分别于24h、48h、72h、96h采集四组标本。采集三通管内腔冲洗液,即用无菌注射器抽取5mL生理盐水从更换下的三通管一端注入,再从另一端口全量回抽后检测。采样过程中严格无菌操作,避免污染标本,5min内送检。所有先经过直接涂片筛选合格标本,再以四区划线法接种于血琼脂平板和伊红美兰琼脂平板,进行细菌定量培养,并使用法国生物梅里埃全自动微生物鉴定仪进行鉴定和药敏分析。使用的试剂为GPI、GPS-535、GNI、GNS-21431等鉴定卡及配套试剂及药敏卡。标本严格按照第2版《全国临床检验操作规程》进行分离鉴定。若分离出同一种有意义的病原菌为确诊阳性。

2 结果

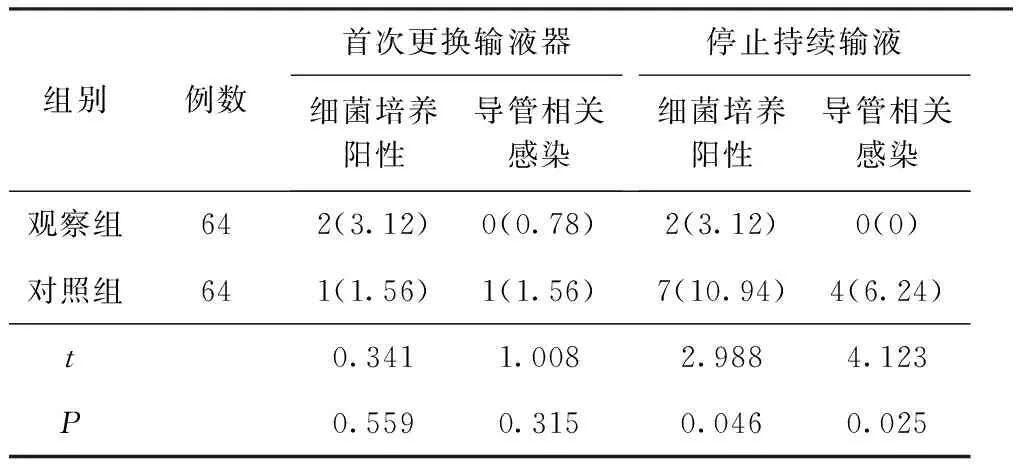

2.1 两组患者更换输液装置前后细菌培养结果比较 见表2。

表2 两组更换输入装置前后细菌培养结果比较 例(%)

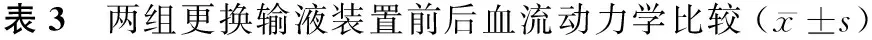

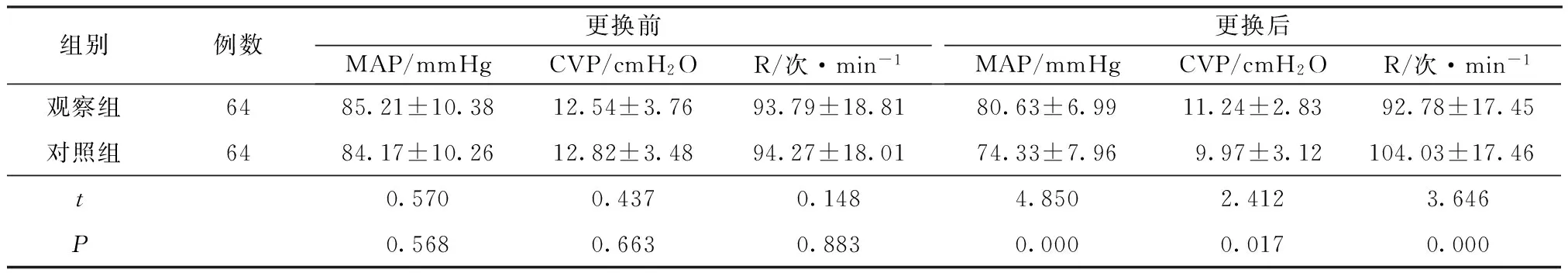

2.2 两组患者更换输液装置前后血流动力学比较 见表3。

组别例数更换前MAP/mmHgCVP/cmH2OR/次·min-1更换后MAP/mmHgCVP/cmH2OR/次·min-1观察组6485.21±10.3812.54±3.7693.79±18.8180.63±6.9911.24±2.8392.78±17.45对照组6484.17±10.2612.82±3.4894.27±18.0174.33±7.969.97±3.12104.03±17.46t0.5700.4370.1484.8502.4123.646P0.5680.6630.8830.0000.0170.000

注:1mmHg=0.133kPa;1cmH2O=0.098kPa。

3 讨论

持续泵入血管活性药物主要目的在于维持心功能及血流动力学的相对稳定,提高排血量,改善组织血流灌注,因此被广泛应用于CPB术后;但更换微量泵输液装置对持续泵入血管活性药物时CVP、MAP等血流动力学会产生影响,更换泵前装置的方法尚无统一意见[4]。本研究通过双泵续泵并行法更换CPB术后持续输液患者输入装置,监测患者的血流动力学变化及其它观测指标,比较双泵续泵并行法与常规停泵换泵法对CPB术后患者CVP及MAP的影响,结果具有重要的临床意义。

3.1 双泵续泵并行法对CPB术后持续泵入患者血流动力学的影响CVP是反映右心房或胸腔内大血管近右心房处压力的监测指标。MAP是反映外周血管阻力大小,受血管弹性影响,研究[5]证实,MAP与年龄、有无心血管疾病以及药物使用等相关。相关研究[6]表明:短时间阻断药物输入对非心血管疾病患者血流动力学影响甚小,无论何时更换输液装置,CVP、MAP、R波动范围均不超过10%。传统观点认为无论中断时间长短,尤其是输入血管活性药物者,对机体血流动力学变化或多或少会产生一定的影响。吴永萍等[7]比较了停泵更换注射器、运行中更换注射器、停泵换泵3种方式,发现不良事件发生率分别为31.63%、9.80%和3.80%。相关研究[8]表明,采用双泵更换方法可有效降低心血管不良事件发生率,指出应在持续泵入血管活性药物过程中以泵换泵的方式维持血流动力学稳定。

本研究以128例CPB术后持续泵入活性药物患者作为研究对象进行观察,比较常规停泵换泵与双泵续泵并行法对患者CVP、MAP、R的影响。表2结果显示:对于CPB术后患者,双泵续泵并行法对血流动力学各指标影响明显低于对照组(P<0.05),说明术后采用双泵续泵并行法更换泵前输液装置可降低循环系统不稳定性,同时也减少心血管不良事件发生风险。分析可能原因在于:CPB术后,心功能尚未恢复,血管处于应激性收缩状态,末梢循环极不稳定;在此期间采用常规方法更换泵前装置,无论如何快速,极短速的药物中断也会导致CVP、MAP受到严重影响。而在新旧泵并行3S后再关闭之前通路,保证药物输注的持续性,利于巩固心脏对静脉回心血量适应性,维持了血管活性药物对心肌正性作用,使药物输入时循环系统缓冲作用增强,对血流动力无明显影响。双泵续泵并行法适用于受术后应激作用下的心脏,对药物敏感性相对减弱,极微量速度改变对机体CVP、MAP、R等影响幅度小。

3.2 双泵续泵并行法对CPB术后持续泵入患者导管相关感染的影响CPB术后患者细菌培养阳性12例,导管相关性感染发生5例;在停止持续输液后常规停泵换泵发生导管相关性感染发生4例(6.24%),双泵续泵并行更换方法无1例发生导管相关性感染。CPB术后持续泵入血管活性药物输液装置更换方法和导管相关性感染关系的研究和争论由来已久,为预防导管相关性感染的发生,我国《2011血管内导管相关感染的预防指南》建议一次性输液装置应定时更换,此后每日更换输液管路成了CPB术后微量泵持续输液不可缺少的常规护理工作项目。本研究显示对于CPB术后治疗的心脏疾病患者,双泵并行续泵更换和常规停泵更换泵前管路比较,导管相关性感染发生率更低。这与美国疾病控制中心(CDC)《血管内导管相关感染的预防指南(2011)》[9]推荐相符。对于持续泵入的CPB术后患者,常规停泵换泵明显增加了患者内环境与外界连通的概率,容易把管道外细菌的带入患者血管内,造成感染。管前通路更换并非是一项无创性操作,持续输液患者被临时中断药物输注,在续泵并行的操作过程中,由于人工管道的移动,很容易将附着或存留在套囊远端或皮肤上的致病菌随着开放管道进入血管导致感染。

[1]SchuurmanJaap-Peter,SchoonhovenLisette,KellerBPaul,etal.Dopressureulcersinfluencelengthofhospitalstayinsurgicalcardiothoracicpatients?Aprospectiveevaluation[J].ClinNurs,2009,18(17):2456-2463.

[2] 胡爱萍,唐昱,陈丽燕,等.经桡、股动脉穿刺行冠状动脉介入术的护理体会[J].实用临床医学,2012,13(2):110-111.

[3] 亢君,叶明,郝春雨.冠心病介入治疗的规范化护理管理[J].护士进修杂志,2006,21(3):236-238.

[4] 郑小珍,朱丽锦.桡动脉穿刺行冠脉介入诊疗95例的护理体会[J].中国医学创新,2011,8(12):86-87.

[5] 北京市卫生局.临床医疗护理常规[M].北京:中国协和医科大学出版社,2004:329.

[6]LeeperB.Nursingoutcomespercutaneouscoronaryinterventions[J].CardiovascNurs,2004,19(5):346-353.

[7] 吴永萍,王盛标,周秋桂,等.ICU微量泵连续使用续泵方式的探讨[J].当代护士,2008(10):100-101.

[8] 徐苏雪,郑色秋,陈赢赢.大剂量多巴胺的微量泵管理在体外循环术患者护理中的应用[J].现代中西医结合杂志,2013,22(32):3638-3639.

[9] 吕树铮,汪国忠.2011美国经皮冠状动脉介入治疗指南解读[J].中国医学前沿杂志,2012,4(6):41-48.

王倩(1982-),女,北京,本科,护师,从事临床护理工作

R472

B

10.16821/j.cnki.hsjx.2017.08.026

2016-10-18)