广东滨海城市旅游业竞争及空间合作路径研究

高恒冠

(广东松山职业技术学院 外语系,广东 韶关 512126)

广东滨海城市旅游业竞争及空间合作路径研究

高恒冠1

(广东松山职业技术学院 外语系,广东 韶关 512126)

竞争和合作是区域旅游发展两大主题。文章以广东省14个滨海城市为研究对象,采用竞合理论及比较研究等方法,重点从旅游业竞争力、客源市场两个维度分析广东滨海城市旅游业竞争关系,进而提出广东滨海城市旅游业空间合作路径:珠三角滨海区实施近邻合作和飞地合作并举的空间合作路径;粤西和粤东滨海区则实施以近邻合作为主,以飞地合作为辅的空间合作路径。整体而言,广东三大滨海区对内加强各区域间旅游业的飞地合作,构建“海鸥型”区域旅游协调发展模式;对外加强与周边区域旅游业的飞地合作,重点构建珠港澳、环北部湾、海峡西岸三大旅游圈。

旅游业竞争;空间合作路径;滨海城市;广东省

竞争和合作是区域旅游发展两大主题。区域旅游竞合模式是指针对主导旅游资源相似的临近地域而提出的一种旅游发展模式[1]。竞合模式对协调区域旅游空间竞争和空间合作关系可以起到显著协调作用,实现双赢甚至多赢的区域旅游发展格局[2]。鉴于目前广东滨海城市旅游业区域发展不协调,珠三角滨海城市的旅游业发展水平整体较高,而粤西和粤东滨海城市的旅游业发展相对滞后,因此如何高效、可持续地促进广东滨海城市旅游业的区域协调发展不仅成为广东14个滨海城市共同面临的发展难题,而且是广东省各级政府“十三五”时期工作的重中之重。因此,论文采用竞合理论及比较研究等方法,尝试从旅游业竞争力、客源市场两个维度来分析当前广东滨海城市旅游业竞争关系,提出广东滨海城市区域旅游协调发展的空间合作路径,拟为广东滨海城市旅游业“十三五”规划及推进广东区域旅游协调发展提供决策参考。

一、广东滨海城市旅游业竞争分析

为便于比较分析,文章参考广东省海洋经济区域分区原则,把广东14个滨海城市划分为珠三角(广州、深圳、东莞、惠州、珠海、江门、中山)、粤西(湛江、茂名、阳江)、粤东(汕尾、汕头、揭阳、潮州)三大滨海区[3]。

(一)旅游业竞争力竞争

有研究运用主成分分析原理和SPSS19.0软件对中国54个滨海城市2011年的统计数据进行方差分析、载荷矩阵计算等,以各公因子方差贡献率为权重进行加权求和,分别算出旅游基础设施竞争力、旅游发展现状竞争力及旅游生态环境竞争力的得分,然后通过有关公式计算出旅游综合竞争力得分,并把广东14个滨海城市的旅游竞争力划分为二级至七级[4]。为便于比较,论文根据该研究结果列出广东14个滨海城市在基础设施竞争力、旅游发展现状竞争力、生态环境竞争力以及旅游综合竞争力四项指标分别在全国和广东省的排名(表1)。

表1 广东滨海城市旅游竞争力比较

从表1可知,珠三角滨海区7市的旅游综合竞争力位居广东滨海城市前7名。其中广州、深圳的旅游竞争力非常强,属于二级。广州的优势在于基础设施发达,旅游发展态势良好,软肋是生态环境竞争力偏低;深圳的优势在于基础设施和旅游发展态势较好,生态环境良好,旅游业发展潜力较大。东莞、珠海的旅游竞争力分别属于三、四级,其中东莞的基础设施和生态环境较好,今后应强化基础设施竞争力和生态环境竞争力的优势对其旅游业的推动作用;珠海的优势是城市生态环境良好,生态环境竞争力优势突出,旅游业发展潜力较大。中山、惠州、江门的旅游竞争力分别属于五、五、六级,其中中山的优势在于生态环境竞争力较强;惠州的优势在于基础设施竞争力较强;江门的四项指标在珠三角滨海区排名靠后。因此中山、惠州和江门的旅游业面临的共同任务是利用自身优势有效增强其旅游综合竞争力。在粤西滨海区,除湛江的旅游综合竞争力处在全省14个滨海城市中游水平,茂名、阳江的旅游综合竞争力排名相对靠后;湛江的四项指标排名均比阳江和茂名的靠前。可见湛江作为粤西滨海区旅游业的龙头城市地位显著。在粤东滨海区,汕头、潮州、汕尾、揭阳的旅游综合竞争力不仅在广东滨海城市中排名靠后,在全国滨海城市中排名也靠后,可见它们的旅游竞争力急需全面提升。

从整体区域看,旅游综合竞争力高的城市全部集中在珠三角滨海区,旅游业竞争力相对较低的城市则分布在粤东、粤西滨海区。这恰恰反映出广东滨海城市旅游业区域发展严重失衡,推进广东区域旅游一体化进程任务十分艰巨。

(二)客源市场竞争

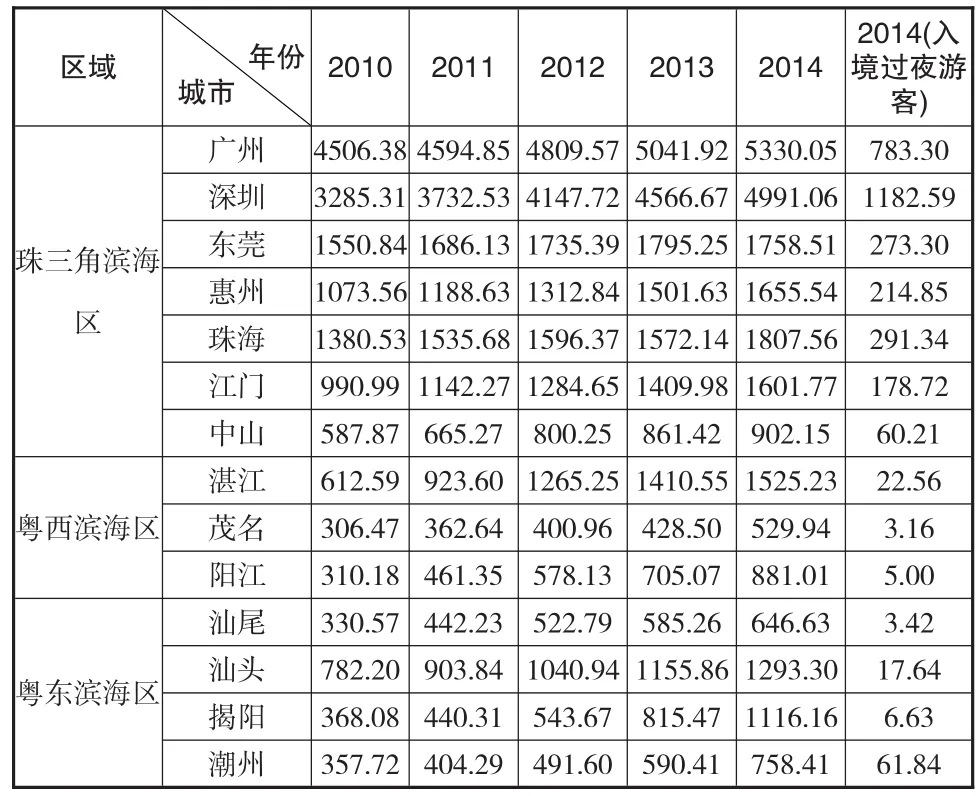

1.接待游客规模。从表2可见,目前广州、深圳是广东滨海城市中最重要两个目的地城市。2011-2014年间,广州接待过夜游客人数在广东滨海城市中稳居第一,深圳位居第二。2011-2014年间,深圳接待过夜游客人数年增长率为11.1%,远远高于广州的4.3%。近年来深圳接待过夜游客人数与广州的差距越来越小,2014年深圳接待过夜游客人数比广州的仅少339万人次。在未来几年深圳极可能超越广州,成为广东接待过夜游客最多的城市。东莞、珠海旅游业发展较早,相对成熟,其接待过夜旅游者人数基数较大,但增长速度较慢,且波动性较大。其中2011-2014年间东莞、珠海接待过夜旅游者人数的年均增长率分别为3.3%、7.2%,远远低于广东14个滨海城市平均值15.6%。而且珠海、东莞接待过夜旅游者人数分别在2013年、2014年出现负增长。由于近年珠海长隆国际海洋度假区等龙头旅游项目有力拉动,有效地增加其接待过夜旅游者人数。2014年珠海接待过夜旅游者人数在广东14个滨海城市中位居第三,仅次于广州和深圳,增长率为15%,发展前景较为乐观。2010-2014年间惠州、江门、中山接待过夜旅游者人数持续稳定增长,年均增长率分别为11.5%、12.8%、11.5%。2014年惠州、江门接待过夜旅游者人数都突破1600万人次。“后起之秀”的惠州、江门与“老牌城市”东莞、珠海在客源规模方面今后将形成“四驾马车”你追我赶的竞争态势。

表2 广东滨海城市接待过夜旅游者及入境过夜游客人数比较

在粤西滨海区,目前湛江接待游客规模最大。2014年湛江接待过夜旅游者人数分别是茂名、阳江的2.9倍和1.7倍。湛江面积广阔,旅游资源较为丰富,旅游资源品质较高,区位条件较为明显,2011-2014年间,湛江接待过夜旅游者人数高速增长,年均增长率为26.8%,在广东14个滨海城市中排名第三,仅次于揭阳和阳江。阳江旅游业起步虽晚,但近年阳江旅游业发展势头迅猛,其接待过夜旅游者人数短短四年内增长了2.8倍。由于阳江与湛江、茂名的旅游资源同质化程度较高,加之阳江到珠三角客源地的空间距离更近,因此根据旅游引力模型的旅游距离衰减规律,阳江在珠三角客源市场竞争上更具优势。

在粤东滨海区,汕头始终扮演“老大哥”角色。近年汕头接待过夜旅游者人数均多于其他三市。由于汕尾和潮州旅游业基础薄弱,要对汕头“老大哥”地位构成挑战,尚需时日。然而2011—2014年间揭阳接待过夜旅游者人数的年增长率为32.5%,位居广东14个滨海城市首位。2014年揭阳接待过夜旅游者人数突破1000万人次,仅比汕头少177.1万人次。未来几年揭阳的接待过夜旅游者规模超越汕头的可能性极大。

另外,珠三角滨海区一直是广东最大入境旅游目的地。2014年珠三角滨海区接待入境过夜游客人数多达2984.3万人次,占广东14个滨海城市总数的96.1%,其中深圳、广州接待入境过夜游客人数分别占总数的38.1%、25.2%。而粤东、粤西滨海区同期接待入境过夜游客人数分别仅占总数的2.9%、1%。可见广东滨海城市入境旅游市场区域发展失衡问题十分突出。

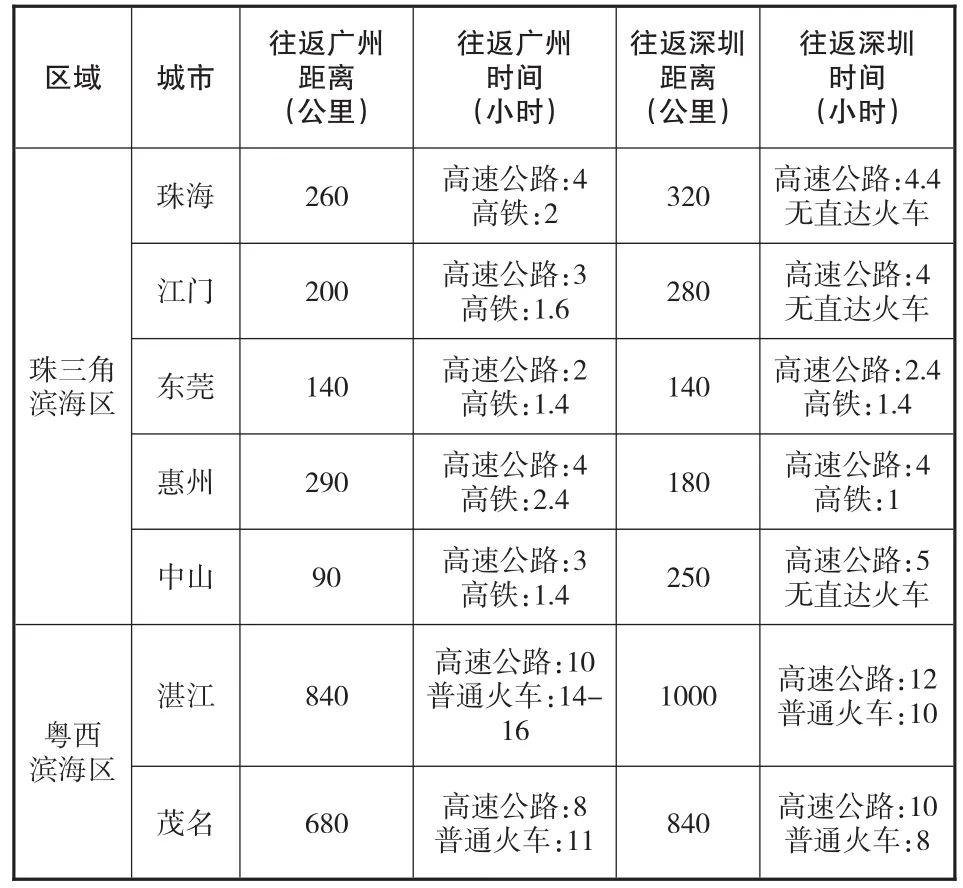

2.客源空间距离与交通条件。广东滨海城市客源市场竞争焦点在于吸引珠三角庞大的客源。据保继刚等学者研究,旅游地竞争力与景区到客源地的空间距离成反比例关系,还与客源地到旅游地的可进入性、级别和功能等因素紧密相关[5];资源相似、形象定位雷同、空间距离相近的旅游地之间的竞争愈演愈烈,相互之间的替代作用更加明显,资源等级较高和吸引力较强的旅游目的地会对其邻近的低级别旅游地形成强烈的市场屏蔽效应[6]。因此占据竞争优势的核心区会使边缘区旅游地难以在区域中成为主体地位,难以独立形象谋求更大的旅游市场[7]。论文以广州、深圳为客源地,重点从空间距离、陆路交通条件、时间成本等方面来分析广东滨海城市客源市场竞争关系(表3)。

表3 广东滨海城市客源空间距离及陆路交通条件比较

(续表3)

在珠三角滨海区,广珠城际铁路、广深高铁、厦深高铁的开通极大降低珠海、江门、中山至广州以及惠州、东莞至深圳的时间成本。对珠海、江门、中山、惠州、东莞而言,随着快速交通的建成,核心区与边缘区的时间距离缩短,核心区到边缘区更加快捷,明显增强其客源竞争优势。由于广州、深圳的基础设施竞争力、旅游发展现状竞争力、旅游综合竞争力和竞争力等级均高于珠三角滨海区其他城市,珠三角滨海区已形成“双核心”发展格局。因此根据区位和交通等因素,珠三角滨海区应重点推动“双蛋黄”核心-边缘发展模式:珠海、江门、中山借助广珠轻轨、京港澳高速等快速交通干线加强与广州的区域旅游合作,重点吸纳广州旅游业的辐射作用,同时发挥珠海、江门、中山在生态环境方面的优势,与广州共建优势互补、合作共赢的“广珠中江”滨海旅游集群圈;东莞、惠州借助广深高铁、广深高速、厦深高铁等快速交通干线加强与深圳的区域旅游合作,重点吸纳深圳旅游业辐射作用,构建“深莞惠”滨海旅游集群圈。

在粤西滨海区,湛江距离广州和深圳最远,分别比茂名和阳江多160公里和400公里左右。根据旅游引力模型的旅游距离衰减规律,与阳江、茂名相比,湛江在珠三角客源市场竞争中处于明显劣势。然而,湛江拥有粤西唯一的客运机场,目前该机场每天有多个航班往返广州和深圳,机票价格从几百元到一千多元不等,这一定程度上弥补了湛江因距离主要客源地较远而造成的客源竞争劣势。然而该机场存在票价较高、航班较少、飞机较小、航线结构不够合理等问题,导致其在湛江客源市场竞争中所发挥的作用不够显著。可见区位、交通条件、出游时间成本等因素是制约湛江扩大客源市场的重要因素。广东西部沿海高铁和粤西国际机场建成后,届时从珠三角到湛江的时间成本将会明显降低,有利于湛江扭转客源竞争劣势。

粤东四市与粤西三市到珠三角的空间距离相差不大,但厦深高铁的开通以及潮汕机场的建成极大地降低了珠三角、港澳台等地游客到粤东的时间成本。交通条件的改善将加快粤东滨海区旅游业崛起的速度,其与粤西滨海区在客源市场的竞争将会越来越激烈。

二、广东滨海城市区域旅游空间合作路径

旅游空间结构是在一定地域范围内,旅游经济客体相互作用所形成的空间聚集程度及聚集状态,体现了旅游活动的空间属性和相互关系,是旅游活动在地理空间上的投影[8]。随着旅游业的快速发展,旅游竞争越来越激烈,旅游空间合作已经成为各区域提高旅游竞争力的重要途径,因为通过区域旅游合作可以实现优势互补、避免恶性竞争,促进区域旅游健康可持续发展[9]。在海洋强国、“一带一路”以及“515”等国家战略引领下,广东三大滨海区要充分发挥海洋资源、区位、客源以及交通网络等优势,通过实施空间引导、协调发展及国际化三大战略来构建多层次区域旅游空间合作路径(图1)。

图1 广东滨海城市区域旅游空间合作路径图

区域内,广东滨海城市要响应和贯彻海洋强国、一带一路”“515”等战略,加强区域内旅游业的近邻合作。广东滨海各市地理相邻,旅游资源相似,地域文化相近,为实施区域旅游近邻合作创造良好条件。“深莞惠”“珠中江”“广佛肇”三大区域旅游圈已初见成效;“湛茂阳”“汕潮揭”滨海旅游带正在兴起。与此同时,广东三大滨海区也要主动贯彻“振兴粤东西北地区发展”战略,实施空间引导和协调发展战略,积极开展区域旅游的飞地合作,以珠三角滨海区为核心,以粤西和粤东滨海区为两翼,构建广东滨海旅游的“海鸥型”(一核两翼)区域旅游协调发展模式,重点发挥珠三角核心区辐射作用,有效引导珠三角核心区的资金、人才、技术、信息到粤西和粤东滨海区,开发旅游资源,创办旅游企业,推进产业与劳动力“双转移”,大力推进珠三角与粤东、粤西滨海区客源市场互动,实现各区域旅游产品、人才、资金、信息、交通等领域共享和深层次合作,形成广东三大滨海区协调发展新格局。

区域外,广东三大滨海区要发挥各自区位、资源、市场等优势,主动实施“走出去”与“引进来”双重战略:实施国内跨区域飞地合作,充分发挥各区域的资金、人才、技术、信息等优势来构建珠港澳、环北部湾、海峡西岸三大旅游圈;积极加强与长三角、环渤海、京津冀等国内经济发达区域的旅游业飞地合作,大力引进以上地区的资金、人才及技术,促进广东滨海城市旅游业协调发展。此外,广东三大滨海区要主动实施国际化战略,加强国际间的区域旅游合作,重点加强与东南亚、日本、韩国等的国际旅游飞地合作。

(一)珠三角滨海区

珠三角滨海区旅游业已形成以广州、深圳为核心,以珠海、东莞、惠州、江门、中山为边缘的空间结构模式。核心区域在区位条件、旅游资源级别、旅游开发时序方面往往占优,旅游发展往往较快。但区域旅游空间的相互作用也使各种旅游要素在核心与边缘之间移动,并使两者关系发生变动,最终对区域旅游的总体发展有利[10]。

珠三角滨海区各市相邻,语言相通,文化相近,应重点加强区域内旅游业的近邻合作,以提升区域旅游产品的竞争优势和区域旅游业的影响力。在区域旅游发展进程中,核心区居于主导地位,边缘区在发展上依赖于核心区[11],两者呈优势互补、合作共赢的空间关系,核心区和边缘区的空间关系不断调整,最终达到协同发展的过程[12]。因此,珠三角滨海区要充分发挥两个“核心”对“边缘”区域旅游业的辐射和拉动作用,强化“广珠中江”“深莞惠”两大滨海旅游集聚圈的旅游产业集聚效应,重点利用区域的生态资源特色和区位优势来发展生态旅游集聚区,使区域旅游产业集群化发展[13]。

对区域间合作而言,珠三角滨海区要充分利用该区域发达便捷的海陆空交通网络展开飞地合作,重点加强与香港、澳门在旅游资本、服务、宣传、信息、交通、通关等领域的飞地合作,形成以“穗深港澳”为核心的“珠(三角)港澳旅游圈”,充分发挥四个“核心”对“边缘”区域旅游业的强大辐射和拉动作用,使“珠港澳旅游圈”成为“粤港澳大旅游区”的核心区;同时珠三角滨海区加强与“两翼”在旅游资本、旅游项目开发、旅游服务与管理、旅游产品组合和宣传、旅游信息共享等领域的旅游合作,有效提升广东区域旅游业协调发展水平和整体实力。综上所述,由于珠三角滨海区实际具有“穗深港澳”四个“核心”,加之该区域发达便捷的海陆空交通网络,因此,珠三角滨海区应实施近邻合作和飞地合作并举的区域合作模式。

(二)粤西和粤东滨海区

粤西和粤东滨海区皆具有较高品质的海岛、沙滩等滨海资源,加之两大区域内各市相邻,文化相近,语言基本相通,因此它们应积极开展区域旅游近邻合作,尤其在区域旅游资源开发和管理、区域旅游产品组团宣传和营销、区域旅游精品线路组合和共建共管、旅游从业人员的互认互聘,旅游从业人员的培训和提升等领域展开深度合作。同时,它们应结合自身优势和实际,发挥海陆空交通网络的纽带作用,加强与区域外的城市实施旅游业飞地合作。其中粤西滨海区重点加强与海南、广西、越南的旅游合作,共同推进环北部湾滨海城市在资源共享、客源互引、互动促销、市场培育等方面合作,增强“环北部湾旅游圈”旅游产品的市场吸引力和竞争力;粤东滨海区着重加强与福建、江西、台湾的旅游业飞地合作,构建海峡西岸旅游合作常规化运作机制,共同建设“海峡西岸旅游圈”。综上所述,由于粤西和粤东滨海区旅游资源类型和品质高度相似,加之目前两大区域海陆空交通网络不够发达,因此应实施以近邻合作为主,以飞地合作为辅的区域旅游合作模式。

三、加强广东滨海城市旅游发展的建议

随着国内外滨海旅游业快速增长,广东滨海城市旅游业也面临日益激烈的竞争。广东滨海城市既面临海南、环北部湾、港澳台、长三角、环渤海等沿海地区滨海旅游业的激烈竞争,又面临日本、韩国、东南亚等国家滨海旅游业快速发展所带来的国际竞争压力。因此加强区域内外旅游合作是广东滨海城市旅游业发展的必然选择。

广东滨海城市要积极响应和贯彻国家和省的区域发展战略,发挥自身优势,加强实施空间引导、协调发展、国际化三大战略,积极开展区域内旅游业近邻合作,提升三大滨海区旅游业的整体实力;加强区域间旅游业飞地合作,重点构建“海鸥型”发展模式和“珠港澳”“环北部湾”“海峡西岸”三大旅游圈;主动与长三角、环渤海等地区以及韩国、日本、东南亚、南亚等国家的旅游业开展深度合作,尤其在旅游项目开发和管理、旅游信息共享、旅游机构设置、旅游交通互联互通、旅游便利化、旅游危机处置、旅游产品宣传和促销等方面开展飞地合作。

在竞争中积极加强合作,在合作中勇于应对竞争,积极开展多层次的区域旅游合作,培育特色鲜明、协同发展的三大滨海区,形成开放包容、互联互通、取长补短、合作共赢、协同发展的广东滨海城市旅游发展共同体,打造广东滨海区域旅游竞合新格局是广东滨海城市旅游业发展的必由之路。

(《湛江市旅游业“十三五”发展战略研究(2016-2020)》课题组成员为该文主要观点的形成提供帮助,特此致谢!)

[1]朱德亮,张瑾.基于共生理论的桂黔湘边区民族旅游竞合模式研究[J].广西民族研究,2012(4):185-192.

[2]陶伟,戴光全.区域旅游发展的“竞合模式”探索——以苏南三镇为例[J].人文地理,2002,17(4):29-33.

[3]董观志,王卉.广东滨海旅游产业园创新发展战略研究[J].中国商贸,2012(11):187-189.

[4]江海旭.中国滨海城市旅游竞争力空间结构研究[M].北京:旅游教育出版社,2015:63-124.

[5]保继刚,彭华.名山旅游地的空间竞争研究──以皖南三大名山为例[J].人文地理,1994,9(2):4-9.

[6]刘逸.桂林市区与阳朔空间竞合关系演变:基于旅游形象叠加——遮蔽视角[J].旅游论坛,2013,9(2):1-6.

[7]廖继武.珠三角边缘带旅游比较研究[J].惠州学院学报(社会科学版),2013,33(5):44.

[8]黄金火,吴必虎.区域旅游系统空间结构的模式与优化——以西安地区为例[J].地理科学进展,2005,24(1):116-125.

[9]王兆峰,李丹.基于交通网络的区域旅游空间合作效率评价与差异变化分析——以湘西地区为例[J].地理科学,2016,36(11):1697-1705.

[10]肖光明.珠江三角洲地区旅游空间结构分析与优化[J].经济地理,2009,29(6):1036-1041.

[11]Hills,T.L,and Lundgren,J.The impacts of tourism in the Caribean,A methodological study[J].Annals of Tourism Research. 1977,4(5):248-267.

[12]邹统钎.旅游学术思想流派[M].天津:南开大学出版社,2013:130-131.

[13]伍新蕾.生态旅游集聚区产业转型升级的对策研究——以万绿湖生态旅游集聚区为例[J].惠州学院学报(社会科学版),2016,36(1):103.

【责任编辑:赵佳丽】

Tourist Industry Competition and the Space Cooperation Path along Guangdong’s Coastal Cities

GAO Hengguan

(Foreign Language Department,Guangdong Songshan Polytechnic College,Shaoguan 512126,Guangdong,China)

Competition and cooperation are the two themes of regional tourism development.This paper takes 14 coastal cities in Guangdong Province as the research object and uses co-petition theory and comparative study method.It firstly analyzes the situation of tourist industrial competition along Guangdong’s coastal cities.Then it puts forward the cooperative path of tourist industry in Guangdong coastal cities:Pearl River Delta Coastal Area enhances the neighborhood cooperation and the trans-regional cooperation simultaneously. Coastal Areas of Western Guangdong and Eastern Guangdong both enhance the neighborhood cooperation as the main approach and the trans-regional cooperation as the supplementary one.Overall,the three coastal areas of Guangdong should strengthen the neighborhood cooperation of tourism between regions and mainly build the“Seagull”regional tourism coordinative development model.They should also strengthen the trans-regional cooperation of tourism with the surrounding areas and focus on the construction of the three Tourism Circles:Pearl River Delta-Hong Kong-Macao,Beibu Gulf Ring and the West of the Straits.

tourism industry competition;space cooperation path;coastal city;Guangdong Province

F592.7

A

1671-5934(2017)02-0069-06

2016-12-26

韶关市2016年哲学社会科学规划课题(J2016009)

高恒冠(1981-),男,广东湛江人,讲师,法学硕士,研究方向为区域旅游发展战略及乡村旅游。