员工角色超载对非伦理行为的影响:情绪耗竭的中介作用与组织支持的调节作用

● 韦慧民 鲁振伟

近年来众多的商业丑闻报道,包括毒奶粉、财务数据造假、环保数据造假、员工盗取公司财产、泄露公司机密等问题,使得非伦理行为(unethical behavior)受到了越来越多的关注。员工非伦理行为频繁发生,例如散布谣言、消极怠工、欺骗撒谎、伪造费用报告甚至把办公用品带回家等,给企业管理造成了极大的压力(Lawrence & Kacmar, 2017)。员工非伦理行为是指个体在工作场所中实施的对他人有害,并且与普遍认可的伦理准则相违背,因此不能被组织和其他成员所接受的行为(Kilduff,Galinsky, & Gallo, 2016)。研究表明,员工非伦理行为不仅会损害信任关系、个体绩效,甚至还会伤害企业形象、企业绩效(Goebel &, 2017)。因此,探讨员工非伦理行为的发生机制并予以有效控制,成为学术界和实践界共同关注的重要问题。

已有研究发现,组织文化氛围,领导行为,个体道德认知、人格特征等都会影响非伦理行为(Kilduff et al., 2016)。在过去几年中,员工有意识地行使非伦理行为的原因得到了大量的研究,例如马基雅维利人格(Kishgephart, Harrison, & , 2010)。 然而,对员工无意识地从事非伦理行为却无法进行合理的解释(Caruso & Gino,2011)。鉴于传统的伦理观点受到了挑战,自我控制资源理论(Self-Regulation theory)成为研究员工非伦理行为前因的重要理论流派(董蕊、倪士光,2017)。基于自我控制资源理论,从事非伦理行为的员工并非完全因为“性本恶”,而可能是个体心理资源损耗所致(Gino, Schweitzer,Mead, & Dan, 2011),即“好人也有做坏事的时候”。有研究指出引发员工这种自我资源损耗的一个重要原因就是其所面临的压力(Schmidt & Neubach,2007),包括角色压力。当今时代下,企业面临越来越多的挑战,员工高角色压力,尤其是工作中的角色超载(Role Overload)现象极为普遍(陈笃升、王重鸣,2015)。当代社会,工作家庭边界逐渐模糊化、渗透化,工作家庭冲突问题十分突出(王永丽、张思琪, 2016),“女主内、男主外”的分工方式发生改变。现实生活中,女性往往扮演着“职业女性”与“家庭主妇”两种角色,而男性扮演着“事业型男士”与“居家好男人”两种角色。同时肩负着来自工作和家庭双向的压力,同时扮演多重角色,使得大部分员工经历着较高的角色超载。作为一种重要的压力源,角色超载会降低员工对组织的情感承诺、任务绩效和减少帮助行为等(陈笃升、王重鸣, 2015;Gurbuz, Turunc, & Celik, 2012)。角色超载还会导致个体资源损耗,因此极可能是员工非伦理行为的重要前因。虽然,国外一些研究发现角色超载并不会导致员工的某些负面行为(如越轨行为)(Chiu, Yeh, & Huang, 2015)。但是,文化存在较大的差异,国外研究得出的结论并不能直接应用到中国情境。中国自古就倡导“吃苦耐劳”、“少说多干”,因此当员工面临着较高的角色超载时往往会选择“忍气吞声”而不会向西方国家的员工一样与领导“讨价还价”。久而久之可能会导致心理和生理资源的损耗,进而引起其行为的变化,包括伦理行为。然而,中国情境下非伦理行为的前因研究却恰恰忽视了角色超载的作用。因此,角色超载对非伦理行为的影响还需要进一步实证检验,并且其中的过程机制如何仍然不明确。为此,本研究旨在探讨员工角色超载对非伦理行为的影响,并进一步探索其中的内在机制。

基于资源保存理论(Conservation of Resources theory),工作中的压力会诱发情绪耗竭(Hobfoll,2001)。而情绪耗竭会导致员工自信心受到打击,并且会出现沮丧、惴惴不安和暴躁易怒等不良情绪,从而对员工的生理健康、工作行为以及绩效表现带来消极的影响(王红丽、张筌钧, 2016)。因此,角色超载极有可能会通过影响员工情绪耗竭,进而导致非伦理行为。此外,已有研究证明,自我损耗与非伦理行为正相关(Welsh &

, 2014),尤其是在对非伦理行为的社会共识(Social Consensus of Unethical Behavior)较低的条件下,影响效应更为显著(Kai, Chen, & Reynolds, 2014)。但是,关于情绪耗竭与非伦理行为的关系尚缺乏实证研究。因此,本研究注入情绪耗竭作为中介将有利于打开这一黑箱。同时,过去的研究在分析角色超载影响情绪耗竭过程中仅仅关注个体资源的损耗,忽视了个体资源补给的作用(刘得格,2015; 郑建君, 2016)。在工作中个人可利用的资源是员工应对压力的重要手段。个体员工在工作场所中,除了自身拥有的资源之外还可以利用来自组织给予的资源,最为直接的便是组织支持(李宗波、李巧灵、田艳辉, 2013)。已有研究表明,员工较高的组织支持感知能够消除压力源所带来的消极影响(Asad & Khan, 2003)。因此,组织支持可能在角色超载与情绪耗竭关系中发挥调节作用。综上所述,本研究探讨员工角色超载对非伦理行为的影响机制,包括情绪耗竭的中介效应以及组织支持的调节效应。一方面,积极顺应热点研究话题,从个体资源的角度来阐述员工角色超载如何作用于非伦理行为,进一步完善角色超载与员工非伦理行为的理论研究;另一方面,根据当前社会现象和企业伦理所存在的突出问题,探索有利的解决方案,为企业减少和避免员工非伦理行为提供有效的管理启示。

一、理论基础与研究假设

(一)员工角色超载与非伦理行为

角色超载是指员工认为自己肩负着过多的任务或要求,而且这些任务或要求已经远远超过了他们的精力和能力范围。当今社会,角色超载现象十分普遍,员工往往同时承担多种责任或任务,扮演着多重角色,因而极易体验到角色超载。大量的研究证明,角色超载是影响员工态度和行为的重要因素。角色超载会降低员工组织承诺,增加员工缺勤行为(Gurbuz, et al., 2012),并且会提高员工的离职倾向,导致帮助行为的减少等(陈笃升、王重鸣,2015) 。此外,由于无法在规定的时间内保质保量地完成工作任务,员工易产生焦虑和沮丧情绪(Eissa & Lester,2017)。而员工的情绪反应是非伦理行为的重要诱因。“压力源—情绪居中”理论模型认为,员工的压力源会导致其产生负面的情绪。当员工感知自身角色负荷过大,已经超出自己能力范围时,就可能产生愤怒、挫败感等消极情绪。而负面情绪又会转化为非伦理行为(马璐、杜明飞、韦慧民,2014)。相应地,消极情绪的不断积累可能导致员工的非伦理行为。

基于自我控制资源理论,长时间超负荷的工作任务以及工作中的压力往往会导致自我控制资源的损耗(Welsh& , 2014)。角色超载作为角色压力的重要维度,是一种重要的压力源。员工面临角色超载时,常常会伴随着自我控制资源的损耗。自我控制资源理论认为,个体的自我控制资源是有限的,当自我控制资源大量损耗而没有及时补充时,便会出现“自我损耗效应”,导致个体无法有效地自我控制(Baumeister, Gailliot, DeWall, &Oaten, 2006)。据此,当个体的道德伦理控制资源已经损耗,他们的认知资源就会变得十分紧张,导致其随后的自我控制能力受到阻碍(Baumeister, et al., 2006)。 因为他们没有足够的认知资源来识别非伦理问题,自我控制资源损耗的个体更有可能执行非伦理行为。Gino等(2011)的研究证实,个体自我控制资源损耗时,其伦理意识就会降低,欺骗行为便随之增多。Mead等(2009)通过实验研究发现,被试人员在经历自我控制任务之后,在其后续的任务中作弊行为明显增加。此外,当个体的自我控制资源枯竭即出现自我损耗,他们通常会屈服于诱惑。因此,处于自我损耗状态下的个体极可能会为了利益而从事非伦理行为(Lawrence & Kacmar, 2017)。另外,抵制非伦理行为同样会消耗个体的自我控制资源(Gino, et al.,2011)。当个体的自我控制资源严重损耗,其非伦理行为控制能力就会受到阻碍,出现“抵制-损耗-无法控制”的状况。综上,员工的角色超载会导致其产生负面的情绪并伴随着自我控制资源损耗,而自我控制资源损耗会导致员工控制负面的情绪和抵制非伦理行为的能力降低,因而会增加非伦理行为。因此,本研究提出如下假设:

假设1:员工角色超载对非伦理行为有正向影响。

(二)情绪耗竭的中介作用

情绪耗竭是指个体的情绪和生理资源大量消耗以至于出现枯竭的情况,反映个体情绪资源以及与之相关的资源被损耗殆尽的感觉(Chang, 2009)。情绪耗竭作为工作倦怠十分重要的维度,是在工作过程中的一种负面心理状态。经历角色超载的员工往往承担巨大的压力。根据资源保存理论,巨大的压力会导致员工的资源和精力大量的消耗。如果员工的资源无法得到及时补偿,就会引发个体的负面情绪反应,从而会进一步导致工作倦怠(Podsakoff,Lepine, & Lepine, 2007)。为此,员工的角色超载极有可能诱发员工工作倦怠,包括情绪耗竭体验。

角色超载的员工往往面临着超负荷的工作任务。已有研究证实,超负荷的工作会提高员工的压力水平、工作紧张感,从而导致情绪耗竭(Shantz, Arevshatian, Alfes,& Bailey, 2016)。工作要求-资源模型认为,工作要求需要个体付出生理和精神上的努力,个体做出的努力越多,其消耗的心理和生理资源就会越多。超负荷的工作会导致个体所付出的资源常常在得不到恢复的情况下被消耗殆尽,最终由于资源匮乏而产生工作倦怠。另外,角色超载很可能导致员工集中精力来处理压力,从而导致信息的过载,进而会消耗大量的心理资源(Chiu, et al., 2015)。由此,角色超载会对员工的情绪产生负面的影响,而且随着压力的不断积累,其影响就会不断加大进而引发情绪耗竭。即使适度的角色超载能够激发员工的潜能,提高员工的进取心,短期内有利于员工的行为表现。但是长期过度的角色超载就会让员工“吃不消”而产生“力不从心”的感觉,从而会降低员工的工作热情和自信心,导致情绪耗竭以及工作绩效的降低。据此,本研究提出如下假设:

假设2:员工角色超载对情绪耗竭有正向影响。

资源保存理论被认为是解释角色压力与员工行为之间关系的基础理论,该理论认为当个体感知到自己的资源受到损耗时,便会努力获得、维护、保护他们的资源(Hobfoll,2001)。因此,随着资源的枯竭员工会变得更加理智地分配剩余的资源和能源。由于个体会本能的保护他们有限的资源免受进一步地损耗,从而会造成他们在心理上退出工作,并且会主动地减少自己的付出(Qin, Direnzo, Xu,& Duan, 2014),而不是努力地调整自己的行为,例如遏制自己的越轨行为。因此,情绪耗竭的员工有可能会为了保护自己的资源,减少对自身非伦理行为的抑制。

资源损耗是愤怒、抑郁、侵略等压力反应行为的重要驱动力。当面临着资源损耗时,个体将会体验较高的心理压力,从而会导致负面的心理或行为,如倦怠、缺勤等(Chiu,et al., 2015)。情绪耗竭的个体由于其资源被大量损耗,极可能会增加其负面情绪和行为。万颖莹等(2011)发现,情绪耗竭状态下的员工往往缺乏工作的动力,并且会伴有失败感、恐惧感等负面情绪。而且情绪耗竭往往伴随着员工自尊受损、情绪低落,会导致其工作投入减少、工作绩效降低等消极行为的发生,甚至会忽略内部道德指南(Lawrence & Kacmar, 2017),而从事非伦理行为。由此,情绪耗竭可能会减少员工克制非伦理行为的努力,进而增加其非伦理行为。据此,本研究提出如下假设:

假设3:员工情绪耗竭对非伦理行为有正向影响。

角色超载的个体缺乏承担义务、完成工作要求所需的资源,往往会承受着很大的压力。并且角色超载的个体,会为了完成过多的任务而透支自己的生理和心理资源,长此以往会给员工带来严重的负面影响(刘得格, 2015)。根据资源保存理论,员工由于角色超载消耗大量的情绪资源和生理资源时,就出现工精神紧张、自尊受挫、疲惫不堪,从而诱发情绪耗竭。如果员工没有获得足够的资源来缓解情绪耗竭,就会无法有效地遏制非伦理行为。因此,长时间的角色超载会诱发员工产生情绪耗竭,进而导致员工出现非伦理行为。据此,本研究提出如下假设:

假设4:情绪耗竭在员工角色超载对非伦理行为的影响中起中介作用。

(三)组织支持的调节作用

组织支持感指个体员工对其所在组织在关心员工、重视员工贡献等方面的体验和看法(李宗波等, 2013)。根据工作要求-资源模型,工作资源是员工满足工作要求的必要条件,工作资源能够能激发员工工作热情和自信心,促进员工的工作投入,并且有利于缓解由工作要求所致的工作倦怠(刘得格, 2015)。Mccarthy等(2009)研究证明,组织支持性资源会缓解由工作中的压力而导致的员工工作倦怠。资源保存理论认为,组织支持可以被视为一种社会资源,能够帮助员工降低资源损耗带来的负面影响,例如工作倦怠、越轨行为等(Hobfoll, 2001)。具体来说,当员工面临着巨大的角色超载时,其自我控制资源会被大量的消耗,为此他们会努力获得相关支持作为一种关键的资源来应对压力。组织支持作为员工在工作过程中可利用的一种工作资源,不仅可以改善员工的工作体验,还能够减少工作需求所带来的负面影响(李宗波等, 2013; Chiu, et al., 2015)。因此,当员工感知到来自组织的支持时,其压力及后续的负面影响便会得到缓解(Gurbuz, et al., 2012)。由此可得,组织支持极有可能会调节角色超载所带来的负面影响。

此外,组织支持感对员工态度与行为带来积极的影响。根据社会交换理论,当员工感知到组织的支持时,就会对组织心存感激,从而增加自愿行为,并主动的投入到工作中(田喜洲、谢晋宇, 2010)。组织支持感较高的员工,甚至会通过投入角色外的贡献来报答组织(孙健敏、陆欣欣、孙嘉卿, 2015)。然而组织支持感较低的员工往往拥有较低的心理安全感和组织信任感,因而无法在情绪上投入工作(Rich, Lepine, & Crawford, 2010)。因此,组织支持作为员工情绪的重要补充资源,能够有效地弥补员工自我控制资源的损耗,从而有利于缓解员工角色超载对情绪耗竭所带来的影响。据此,本研究提出如下假设:

假设5:组织支持在员工角色超载对情绪耗竭的影响过程中起调节作用,即组织支持越低,员工角色超载与情绪耗竭的正向效应越强,反之越弱。

本研究的理论模型如图1 所示。

二、研究方法

(一)研究对象与程序

图1 本研究的理论模型

本研究采用问卷调查法,通过邮寄和电子邮件两种方式发放和回收问卷,并向被试承诺所获取数据完全保密并且仅用于学术研究。问卷调查采用匿名方式,同时变更调查项目顺序,并对部分项目采用反向计分,以通过这些程序控制的方式尽力避免同源偏差的影响。本研究的调查对象是山东、广东和广西等地区的企业员工,行业涉及金融、制造、IT、服务业等。一共发放问卷500份,获得403份有效问卷, 问卷有效回收率为80.6%。调查样本中,男性占38.5%,女性占61.5%;从年龄来看,30 岁以下的员工比例最大占64%,其次是31-40 岁占27.8%;从受教育程度来看,本科及以上占 68.5%,说明本研究的调查对象受教育水平较高;从岗位级别来看,基层员工比例最大占48.6%,其次是基层管理者占32.3%;从工作年限来看,1-5年比例最大占29.8%。

(二)研究工具

本研究变量测量量表均采用国外学者开发的成熟量表,许多国内学者在中国情境下进行检验,均具有较高的信效度。

角色超载: 对员工角色超载的测量,主要参考了Peterson(1995)所编制的角色压力量表中的角色超载分量表,刘得格(2015)采用此量表得到了较高的信度。共计5个项目,样题如“在工作中,我感觉负担过多”。本测量采用Likert 5点量表的形式,从“1=非常不同意”到“5=非常同意”,得分越高说明员工角色超载的程度越高。在本研究中,该量表的Cronbach’s α 值为0.869。

情绪耗竭: 对员工情绪耗竭的测量,主要参考了Maslach 和Jackson(1981)编制的量表,王红丽和张筌钧(2016)的研究中采用该量表得到了较高的信度。本研究沿用王红丽和张筌钧(2016)所选取其中的4个项目,样题如“工作让我有快要奔溃的感觉”。本测量采用Likert 5点量表的形式,从“1=非常不同意”到“5=非常同意”,得分越高说明员工情绪耗竭程度越高。在本研究中,该量表的Cronbach’s α 值为0.703。

非伦理行为: 对员工非伦理行为的测量,主要参考了Moore等(2012)编制的非伦理行为量表,王震等(2015)的研究中采用此量表得到了较高的信度。由于非伦理行为是一种负面的行为,往往会引起被试的警觉。因此为了降低被试在回答问题时受到社会赞许性所引起的偏差, 所有题目均为反向设置(Desai, 2017)。选出符合中国情境下的5个项目,样题如“我从不跟未被授权的人讨论公司的机密”。本测量采用Likert 5点量表的形式,从“1=非常不同意”到“5=非常同意”。在本研究中,该量表的Cronbach’s α 值为 0.676。

组织支持: 对员工组织支持知觉的测量,主要参考了Eisenberger和Stinglhamber(1986)编制的组织支持感量表,孙健敏等(2015)的研究中采用该量表得到了较高的信度。共计8个项目,样题如 “当我需要帮助时公司会帮助我”。本测量采用Likert 5点量表的形式,从“1=非常不同意”到“5=非常同意”,得分越高说明员工组织支持感知程度越高。在本研究中,该量表的Cronbach’s α值为0.945。

控制变量: 根据以往对员工非伦理行为影响因素的研究(Kish-gephart, et al., 2010; Kilduff, et al., 2016),本研究将性别、受教育水平、岗位级别以及工作年限作为控制变量。

三、结果与分析

(一)同源偏差检验与验证性因素分析

采用Harman单因子检验方法检验是否存在严重的同源偏差,未旋转的探索性因子分析结果显示,所有题项共解释了总变量变异的58.354%,第一个因子解释的变量变异为 29.635%,说明本研究所获取的数据不存在严重的同源偏差。

其次,在对研究假设进行检验之前,本研究运用AMOS21.0进行验证性因素分析,对变量进行区分度检验。结果如表1所示,四因子模型具有更好的拟合指数,GFI、NFI、TLI、IFI和CFI均大于0.90,RMSEA小于0.050;而单因子模型(四变量合为一个因子)、双因子模型(角色超载、情绪耗竭与非伦理行为合并为一个因子)和三因子模型(情绪耗竭与非伦理行为合并为一个因子)的拟合指数均较差。因此,本研究具有较好的结构效度,包含了角色超载、情绪耗竭、组织支持以及非伦理行为四个因子。而且,同源偏差对研究假设检验的影响并不明显。

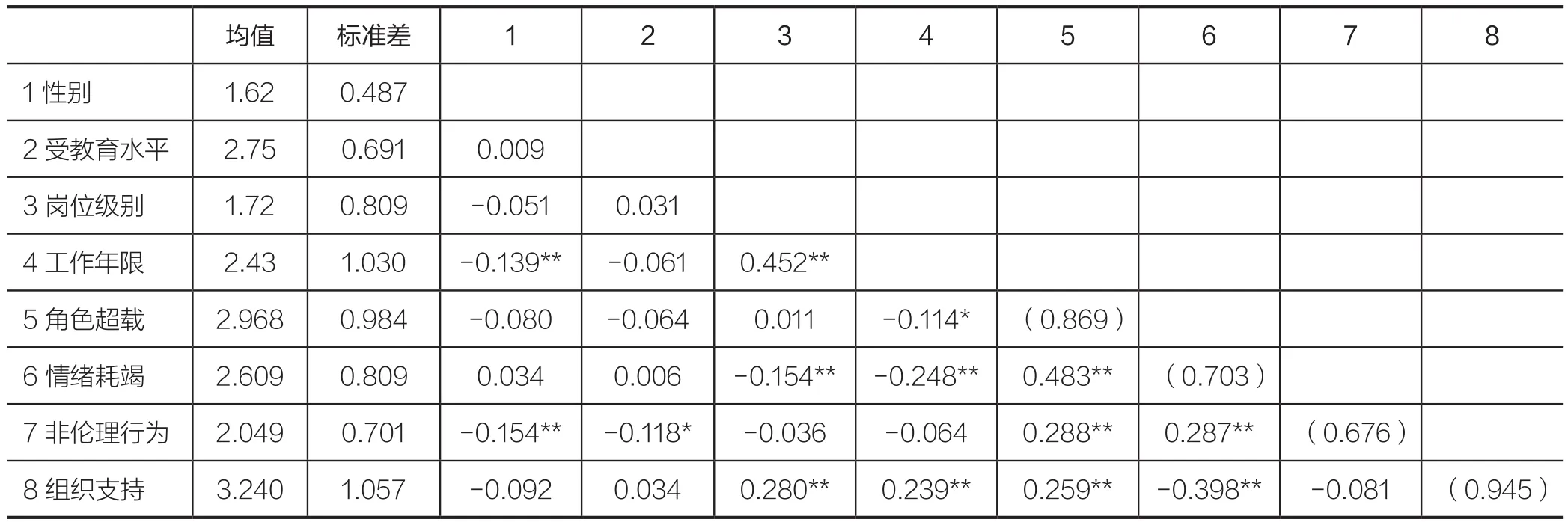

(二)描述性统计与相关分析结果

本研究所涉及变量的均值、标准差和相关系数如表2所示。从中可以看出,角色超载与员工非伦理行为正相关(r= 0.288,p< 0.01),与情绪耗竭正相关(r= 0.483,p< 0.01),与组织支持正相关(r= 0.259,p< 0.01);情绪耗竭与员工非伦理行为正相关(r= 0.287,p< 0.01),与组织支持负相关(r= -0.398,p< 0.01)。因而,为本研究所提出的假设提供了初步的支持。

(三)假设检验结果

本研究运用SPSS21.0进行层次回归,对假设进行检验,结果见表3所示。假设1认为员工角色超载对非伦理行为有正向影响。表3模型6所示,在控制性别、受教育水平、岗位级别以及工作年限之后,角色超载正向影响非伦理行为(β= 0.265,P< 0.001),假设1得到支持。假设2认为员工角色超载对情绪耗竭有正向影响。表3模型2所示,在控制性别、受教育水平、岗位级别以及工作年限之后,角色超载正向影响情绪耗竭(β= 0.473,P<0.001),假设2得到支持。假设3认为员工情绪耗竭对非伦理行为有正向影响。表3模型7所示,在控制性别、受教育水平、岗位级别以及工作年限之后,情绪耗竭正向影响非伦理行为(β= 0.288,P< 0.001),假设3得到支持。

假设4认为情绪耗竭在员工角色超载对非伦理行为的影响中起中介作用。根据中介效应检验的方法,中介效应存在需要满足以下几个条件:第一,自变量对因变量有显著影响;第二,自变量对中介变量有显著影响;第三,在加入中介变量后,中介变量对因变量有显著影响,如果自变量对因变量的影响不显著,则存在完全中介作用,如果自变量对因变量的影响仍然显著但明显减弱,则存在部分中介作用。表3模型8所示,在控制性别、受教育水平、岗位级别以及工作年限之后,情绪耗竭显著正向影响非伦理行为(β= 0.207,P< 0.001),而角色超载正向影响非伦理行为但显著性减弱(β= 0.167,P< 0.01)。因此,情绪耗竭在角色超载与非伦理行为的关系中起到部分中介作用,假设4得到支持。为了进一步检验假设4,本研究采用Bootstrap中介变量检验。选取样本量为2000,采用偏差校正的方法,选择95%置信区间,结果显示中介检验结果(P< 0.001, LLCI = 0.0249, ULCI = 0.1197)不包含0,表明情绪耗竭的中介效应显著。同时,在控制情绪耗竭后,角色超载对非伦理行为的影响依旧显著(P< 0.01, LLCI = 0.0435, ULCI = 0.1946),表明情绪耗竭部分中介了角色超载与非伦理行为的关系。

表1 变量区分效度检验

表2 变量的描述性统计

假设5认为组织支持调节角色超载与情绪耗竭之间的关系。表3模型4所示,角色超载与组织支持的交互项显著负向影响情绪耗竭(β= -0.261,P< 0.05)。图2调节效应图所示,当组织支持高(+SD)时,角色超载对情绪耗竭的简单斜率为0.227(t= 1.626;p> 0.05);当组织支持低(-SD)时,角色超载对情绪耗竭的简单斜率为0.377(t= 4.965;p< 0.001)。由此可得,在高组织支持下,角色超载对情绪耗竭的影响相对较弱,而在低组织支持下,角色超载对情绪耗竭的影响更强。因此,假设5得到支持。

四、讨论与分析

(一)结论与贡献讨论

员工非伦理行为会对组织带来巨大的危害。许多企业未能有效规避员工的非伦理行为,一经曝光便面临着巨大的公众压力(Goebel & 2017),导致企业的形象受损。因此,探讨工作场所员工非伦理行为的前因及规避方法十分必要,这也正是本研究目的所在。本研究实证结果表明,员工角色超载正向影响非伦理行为,并且情绪耗竭在此过程中发挥了部分中介作用。此外,组织支持负向调节了角色超载对情绪耗竭的影响。

表3 层级回归结果

图2 组织支持对角色超载和情绪耗竭的调节效应

首先,角色超载正向影响非伦理行为。角色超载往往会伴随着自我控制资源的损耗,员工的自我损耗会导致非伦理行为的增加,这与Baumeister等(2006)所提出的自我控制资源理论相一致。当自我控制资源损耗时,个体就会萌发不良的动机倾向。而且自我控制资源损耗的个体会表现出更多的“冲动性欺骗”(Gino, et al.,2011),甚至会为了经济利益扭曲或夸大自己的努力和绩 效(Mead, Baumeister, Gino, Schweitzer, & Ariely,2009)。因此,经历角色超载时,个体的自我控制资源会持续损耗,员工就无法控制自己的行为以符合伦理要求。而且自我控制资源损耗降低了员工抵制不良诱惑的能力,从而导致非伦理行为的增加。本研究探讨了非伦理行为的前因,以往对于员工非伦理行为前因的研究多以组织伦理、领导行为、员工马基雅维利特质的角度出发(Kishgephart, et al., 2010; Kilduff, et al., 2016),较少的研究通过个体资源的角度探讨非伦理行为的影响因素。因此,为非伦理行为的影响因素探究注入新的视角,丰富了非伦理行为的影响因素研究。此外,有学者认为角色超载所导致的自我损耗不一定会引起员工负面行为(Chiu, et al., 2015)。本研究结果证实角色超载对非伦理行为有显著影响,一个可能的原因在于情境不同。本研究基于中国情境下研究角色超载与非伦理行为的关系。Kai等(2014)研究发现,对非伦理行为的社会共识在自我损耗和非伦理行为之间起到关键作用。随着经济全球化的发展,传统道德文化受到极大地冲击,从而导致中国目前整体的社会道德风气偏低(李晓明、傅小兰、王新超, 2012),因而对非伦理行为的社会共识较低。因此,角色超载所引起的员工自我损耗会对非伦理行为带来显著的影响。

其次,情绪耗竭在角色超载与非伦理行为之间起部分中介作用。角色超载作为工作中的压力源,会导致员工出现沮丧、焦虑、恼怒等消极情绪(Chiu, et al., 2015),从而大量的消耗情绪资源,进而导致情绪耗竭。处在情绪耗竭状态下的员工由于资源不足,会导致其无法克制自己从事非伦理行为(Lawrence & Kacmar, 2017)。过去的研究解释了员工有意识地从事非伦理行为,然而对于无意识地实施非伦理行为缺乏系统的研究(Caruso & Gino,2011)。本研究根据资源保存理论,讨论并检验了情绪耗竭的中介效应,解释了“好人做坏事”的原因,并进一步完善了角色超载与非伦理行为之间关系的研究。

最后,组织支持在员工角色超载与情绪耗竭之间起调节作用。员工获得来自组织的支持,能够补充其自我控制资源从而会体验到更少的负面情绪以及较低的情绪耗竭。因此,组织支持作为员工一种重要的资源,能够缓解角色超载与情绪耗竭之间的关系。对于角色超载对情绪耗竭的影响方面,不同的学者持有不同的看法。一些学者认为角色超载是一种挑战性压力(Cavanaugh, Boswell, Roehling,& Boudreau, 2000),而挑战性压力不会导致情绪耗竭(李宗波、彭翠, 2014)。一些学者却持有相反的观点,角色超载会直接导致情绪耗竭(刘得格, 2015)。过去的研究鲜有关注角色超载影响情绪耗竭的边界效应(郑建君,2016),忽视了组织支持的作用。本研究注入并检验了组织支持的调节效应,扩展了角色超载与情绪耗竭之间的关系研究。同时,还将有利于解释角色超载与情绪耗竭研究存在的分歧。此外,非伦理行为作为一种负面的行为,在国内的研究中实证成果相对较少。本研究构建起有调节和中介的模型进一步丰富了非伦理行为的实证研究。

(二)管理启示

本研究得出的结论,对于企业管理实践也具有一定的启示与借鉴意义:

首先,要重视员工角色超载,并缓解其带来的情绪耗竭等负面影响。员工在工作中往往面临着许多问题,例如:缺乏资源,有限的时间,超负荷的工作,压力感、挫折感和焦虑等。这些往往都是角色超载现象的一种体现,许多员工曾经历过或者正经历着角色超载。角色超载会使员工感到焦虑、沮丧、抑郁、注意力不集中、不自信等,而且还会导致情绪耗竭。因此,企业要重视员工的角色超载以及情绪耗竭问题,并及时采取缓解员工的压力和情绪耗竭的措施。例如,减少员工的工作负荷、及时地为员工安排假期、避免在员工休息期间利用通讯技术安排工作任务等。本研究表明,通过缓解员工角色超载及其可能伴随的情绪耗竭现象,可以在一定程度上降低员工的非伦理行为表现。

其次,要重视企业伦理氛围的作用,降低员工对非伦理行为的容忍度。目前许多企业道德风气存在问题,员工对非伦理行为的接受程度不一样。比如,“私自将办公用品带走”,部分员工认为这是一种很严重的非伦理现象,而另一部分员工则认为是很平常的事情处于可接受范围内。但是,员工非伦理行为可能会积少成多,如果“睁一只眼,闭一只眼”最终会酿成大祸。因此,企业要增加员工道德教育培训,树立正确的道德共识和道德风气,降低员工对不道德行为的容忍度,来规避角色超载和自我损耗所导致的非伦理行为。

另外,企业要增加对员工的支持,提高员工组织支持感。如果员工无法感知到来自组织的支持,便会对组织心灰意冷,降低其组织承诺。来自组织的资源支持能够有效降低员工心理和生理资源的损耗,帮助员工完成工作任务,还能够一定程度上满足员工的心理需求(孙健敏等,2015)。此外,工作资源的内在激励作用认为,组织支持感较高的员工往往会有着更多的资源,因而有利于其完成超负荷的工作任务,其情绪耗竭也会较低。组织为员工提供支持,例如关心员工福祉、重视员工的努力、体谅员工的困难、接纳员工合理的意见、为需要照顾家庭的员工实施弹性工作制等,将会提高员工的工作责任感,并有利于激发他们的工作热情。这种组织支持感可以降低员工由于普遍存在的角色超载可能带来的情绪耗竭体验,从而进一步减少非伦理行为的产生。

(三)研究不足与展望

本研究仍然存在一些局限和不足之处。(1)本研究基于角色超载视角探讨非伦理行为的产生,丰富了非伦理行为的前因变量研究。不过,除了角色超载之外,角色模糊、角色冲突等也有可能会导致非伦理行为的产生,在未来的研究中可以进一步地实证检验。(2)本研究仅从情绪耗竭这一路径探讨角色超载对非伦理行为的影响作用,其他影响路径值得在未来进一步分析。例如,研究发现员工的道德推脱对非伦理行为有着重要的影响(杨继平、王兴超, 2015),员工的道德推脱很可能会是角色超载影响非伦理行为的又一路径,可以在未来进一步探讨。(3)本研究从个体层面探讨了非伦理行为及其影响因素,未来的研究可以进一步分析团队或组织层面的非伦理行为,并且可以探索团队或组织层面的因素(例如:团队身份、组织公平)对员工非伦理行为跨层面的影响。(4)在研究设计方面,本研究采用横截面研究,虽然可以分析和判断变量之间的关系,但是其中的因果关系并不能明确。因此,未来的研究中可以采用纵向追踪研究,深入研究角色超载与非伦理行为之间的关系。

1. 陈笃升、王重鸣: 《组织变革背景下员工角色超载的影响作用:一个有调节的中介模型》,载《浙江大学学报人文社会科学版》, 2015年第3期,第143-157页。

2. 董蕊、倪士光:《工作场所不道德行为:自我控制资源有限理论的解释》,载《西北师大学报:社会科学版》,2017年第1期,第133-144页。

3. 李晓明、傅小兰、王新超:《不同道德评价取向对企业道德决策的预测作用》, 载《心理科学》,2012年第5期,第1154-1158页。

4. 李宗波、李巧灵、田艳辉:《工作投入对情绪耗竭的影响机制——基于工作需求—资源模型的研究》,载《软科学》,2013年第6期,第103-107页。

5. 李宗波、彭翠: 《挑战性-阻碍性压力对工作满意度、情绪衰竭的差异性影响——上下属关系的调节作用》,载《软科学》, 2014年第3期,第82-86页。

6. 刘得格: 《挑战性-阻碍性压力源、角色超载和情绪枯竭的关系:心理弹性的调节作用》,载《心理与行为研究》,2015年第1期,第115-124页。

7. 马璐、杜明飞、韦慧民:《员工反伦理行为模型与影响因素评述》,载《商业研究》,2014年第3期,第107-114页。

8. 孙健敏、陆欣欣、孙嘉卿:《组织支持感与工作投入的曲线关系及其边界条件》,载《管理科学》, 2015年第2期,第93-102页。

9. 田喜洲、谢晋宇: 《组织支持感对员工工作行为的影响:心理资本中介作用的实证研究》, 载《南开管理评论》, 2010年第1期,第23-29页。

10.万颖莹、孟冉、李洁、王佳颖、胡陶、赵小蓁、甘怡群:《情绪聚焦应对在压力源和情绪衰竭间的中介作用》, 载《心理研究》,2011年第5期,第60-66页。

11.王红丽、张筌钧:《被信任的代价:员工感知上级信任、角色负荷、工作压力与情绪耗竭的影响关系研究》, 载《管理世界》,2016年第8期, 第110-125页。

12.王永丽、张思琪:《工作-家庭边界渗透对工作家庭平衡的作用效果研究》, 载《中国人 力资源开发》,2016年第21期,第16-24页。

13.王震、许灏颖、杜晨朵: 《道德型领导如何减少下属非道德行为:领导组织化身和下属道德效能的作用》,载《心理科学》,2015年第2期,第439-445页。

14.杨继平、王兴超:《德行领导与员工不道德行为、利他行为:道德推脱的中介作用》,载《心理科学》, 2015年第3期, 第693-699页。

15.郑建君:《基层公务员角色压力、工作倦怠与生活满意度的关系——基于Bootstrap方法的中介模型检验》,载《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》,2016年第5期,第51-58页。

16. Asad N, Khan S. Relationship Between Job-Stress and Burnout:Organizational Support and Creativty as Predictor Variables. Pakistan Journal of Psychological Research, 2003, 18(3/4): 139-149.

17. Baumeister R F, Gailliot M, DeWall C N, Oaten M. Self-Regulation and Personality: How Interventions Increase Regulatory Success, and How Depletion Moderates the Effects of Traits on Behavior. Journal of Personality, 2006, 74(6):1773-1802.

18. Caruso E M, Gino F. Blind ethics: Closing one's eyes polarizes moral judgments and discourages dishonest behavior. Cognition, 2011, 118(2): 280-285.

19.Cavanaugh M A, Boswell W R, Roehling M V, Boudreau J W. An empirical examination of self-reported work stress among US managers. Journal of Applied Psychology, 2000, 85(1): 65-74.

20. Chang M L. An Appraisal Perspective of Teacher Burnout: Examining the Emotional Work of Teachers. Educational Psychology Review, 2009, 21(3): 193-218.

21. Chiu S F, Yeh S P, Huang T C. Role stressors and employee deviance: the moderating effect of social support. Personnel Review, 2015, 44(2): 308-324.

22. Desai S D. Moral Symbols:A Necklace of Garlic against Unethical Requests.Academy of Management Journal, 2017, 60(1): 7-28.

23. Eisenberger R, Stinglhamber F. Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 1986, 71(3): 500-507.

24. Eissa G, Lester S W. Supervisor role overload and frustration as antecedents of abusive supervision: The moderating role of supervisor personality. Journal of Organizational Behavior, 2017, 38(3): 307-326.

25. Gino F, Schweitzer M E, Mead N L, Dan A. Unable to resist temptation: How self-control depletion promotes unethical behavior. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2011, 115(2): 191-203.

26. Goebel S, Weißenberger B E. The Relationship Between Informal Controls,Ethical Work Climates, and Organizational Performance. Journal of Business Ethics,2017,141(3):505-528.

27. Gurbuz S, Turunc O, Celik M. The impact of perceived organizational support on work–family conflict: Does role overload have a mediating role. Economic and Industrial Democracy, 2012, 34(1): 145-160.

28. Hobfoll S E. The inf l uence of culture, community, and the nested-self in the stress process: Advancing Conservation of Resources theory. Applied Psychology: An International Review, 2001, 50(3): 337-421.

29. Kai C Y, Chen X P, Reynolds S J. Ego depletion and its paradoxical effects on ethical decision making. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2014,124(2): 204-214.

30. Kilduff G J, Galinsky A D, Gallo E, et al. Whatever it takes to win: Rivalry increases unethical behavior. Academy of Management Journal, 2016, 59(5): 1508-1534.

31. Kish-gephart J J, Harrison D A, Treviño L K. Bad apples, bad cases, and bad barrels: Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(1): 1-31.

32. Lawrence E R, Kacmar K M. Exploring the Impact of Job Insecurity on Employees’ Unethical Behavior. Business Ethics Quarterly, 2017, 27(1): 39-70.

33. Maslach C, Jackson S E. The measurement of experienced burnout. Journal of Organizational Behavior, 1981, 2(2): 99-113.

34. Mccarthy C J, Lambert R G, O'Donnell M, et al. The Relation of Elementary Teachers' Experience, Stress, and Coping Resources to Burnout Symptoms. The Elementary School Journal, 2009, 109(3): 282-300.

35. Mead N L, Baumeister R F, Gino F, Schweitzer M E, Ariely D. Too Tired to Tell the Truth: Self-Control Resource Depletion and Dishonesty. Journal of Experimental Social Psychology, 2009, 45(3): 594-597.

36. Moore C, Detert J R, Treviño L K, et al. Why Employees do Bad Things:Moral Disengagement and Unethical Organizational Behavior. Personnel Psychology,2012, 65(1): 1-48.

37. Peterson M F. Role conflict, ambiguity, and overload: A 21-nation study.Academy of Management Journal, 1995, 38(2): 429-452.

38. Podsakoff N P, Lepine J A, Lepine M A. Differential challenge stressorhindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, turnover, and withdrawal behavior: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 2007, 92(2):438-454.

39. Qin X, Direnzo M S, Xu M, Duan Y. When do emotionally exhausted employees speak up? Exploring the potential curvilinear relationship between emotional exhaustion and voice. Journal of Organizational Behavior, 2014, 35(7):1018-1041.

40. Rich B L, Lepine J A, Crawford E R. Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance. Academy of Management Journal, 2010, 53(3): 617-635.

41. Schmidt K H, Neubach B. Self-control demands: A source of stress at work.International Journal of Stress Management, 2007, 14(4): 398-416.

42. Shantz A, Arevshatian L, Alfes K,Bailey C. The effect of HRM attributions on emotional exhaustion and the mediating roles of job involvement and work overload.Human Resource Management Journal, 2016, 26(2): 172-191.

43. Welsh D T, Ordóñez L D. The dark side of consecutive high performance goals: Linking goal setting, depletion, and unethical behavior. Organizational Behavior& Human Decision Processes, 2014, 123(2): 79-89.