工作时间压力对主观幸福感的倒U型影响

——基本心理需求满足的中介作用

● 冯一丹 李爱梅 颜亮 王笑天

幸福感是人类一直追求的终极目标, 是永恒的热点话题。随着社会物质经济快速发展,我国国民收入也明显提高, 但人们的幸福感水平并没有随之而显著提升, 反而出现下降趋势(田国强, 杨立岩, 2006; 何立新, 潘春阳,2011), 表明我国也开始出现“收入-幸福悖论”现象(李斌, 李爱梅, 侯云淞, 2014)。这究竟是什么原因导致的?已有的关于“收入-幸福悖论”的研究关注了为什么更多的财富并没有带来更大的幸福(李青芳, 佐斌, 2011)。经济学仅关注收入、财富和消费, 而忽略了影响人们幸福的其他重要因素, Kahneman和Deaton(2006) 在《Would You Be Happier If You Were Richer? A Focusing Illusion》一文中提出高于平均收入的人, 他们的工作更紧张, 压力更大, 更没有时间来享受他们想做的事情, 由此可以推论, 工作时间压力(working time pressure)是影响职业人群主观幸福感的重要因素。与此同时, 2017年《联合国全球幸福感指数报告》指出, 灵活的工作生活对于个体工人及其家庭幸福至关重要, 工作时间超过8小时的人员被确定为时间不足。

可见, 时间作为一种有限的资源, 它的紧缺或匮乏, 会无形中给人们带来一种压力,这种来自时间的压力已然成为影响当代社会个体幸福感的一个关键因素。然而, 回顾以往研究我们发现, 研究者在时间压力(time pressure)与主观幸福感(Subjective Well-Being, 简称SWB)的关系探讨中产生了分歧,如Kasser和Sheldon(2009)发现时间压力与幸福感存在显著的负相关, 而Garhammer(2002)对欧洲14个国家的时间使用情况的调查发现, 不管是个体水平上还是国家水平上的幸福感并没有因为时间压力的增加而降低,相反幸福感随着时间压力的增加而上升, 并称之为“时间压力-幸福感悖论”;Widmer,Semmer, , Jacobshagen和Meier(2012)对163名企业员工的调查研究发现, 时间压力对幸福感不仅存在损害作用, 而且还存在促进作用。那么, 工作中的时间压力对主观幸福感究竟是什么影响, 其内在机制是什么?这是一个至今并没有很好解决的问题。因此, 本研究决定就工作时间压力对主观幸福感的影响这一话题再进行深入探讨。

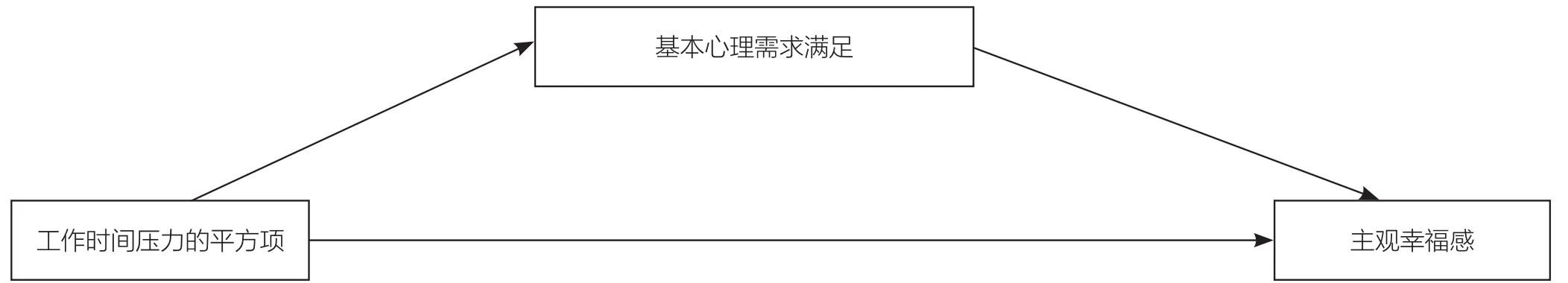

主观幸福感作为一种认知上、情绪上的体验, 工作上的时间压力, 一方面可能直接通过个体认知、情绪等的变化影响个体幸福体验;另一方面, 根据基本心理需求理论(Basic Psychological Needs Theory, BPNT), 基本心理需求(包括胜任感需求、自主性需求和关系需求)是人类获得最佳幸福感所必需的内在条件。Deci, Ryan, Gagne,Leone, Usunov和Kornazheva (2001)以保加利亚的国有企业和美国私营企业作为比较样本, 发现在两个国家中基本心理需求的满足程度和幸福感成正相关关系。并且,已有研究发现基本心理需求在工作特征与幸福感、倦怠关系中起到中介作用(Lens, 2008), 心理需求的满足能够促进个体幸福感, 而心理需求的缺失会带来个体的倦怠, 该研究最终认为基本心理需求的满足是个体幸福感的内在机制与来源。根据已有研究成果我们推断, 工作中不同程度的时间压力会给个体带来不同程度的激活水平, 那么在最佳激活水平状态时, 个体的胜任感、自主性等基本心理需求相应的也会得到最大程度的满足, 进而提升个体的幸福感。因此, 本研究设想, 基本心理需求满足也有可能在工作时间压力对主观幸福感的影响中起着重要的中介作用。

基于上述的思考和已有研究成果的分歧, 本研究具体考察工作时间压力对个体主观幸福感的影响, 并根据基本需求理论, 探究基本心理需求满足在上述影响中的中介作用。深入探讨上述关系及其心理机制, 不仅从新视角化解了以往研究的分歧, 同时对企业员工的激励与管理有重要实践意义。

一、文献回顾与研究假设

(一)工作时间压力对主观幸福感的双刃效应

主观幸福感, 主要是指评价者根据自定的标准对其生活质量的整体性评估,是衡量个人生活质量的重要综合性指标。1984年Diener将情绪幸福感与认知幸福感概念模型进行了整合, 提出主观幸福感, 从此成为现代幸福感研究的主流(陈浩彬, 2008)。时间压力是指个体没有足够的时间去做想做或者需要做的活动的主观体验(Szollos,2009)。工作时间压力即在工作环境中, 个体没有足够的时间去做想做或者需要做的活动的主观体验, 是时间压力在工作领域的情景细化。需要注意的是, 时间压力包含认知和情绪两种成分, 认知是对经常没有足够的时间做事情(工作、人际关系、休闲等)的一种认知, 这是时间分配问题;而情绪则是注重说明对忙碌、快节奏生活带来的紧迫、焦虑等主观体验, 这是情绪体验的问题。时间压力作为一种压力源, 既可以是负性的, 带来消极影响, 也可以是正性的,带来积极影响。

图1 理论框架

在已有研究中, 时间压力的这种双刃效应, 在对情绪体验以及幸福感的影响中有充分的体现(李爱梅, 颜亮, 王笑天, 马学谦, 李方君, 2015)。有研究指出时间压力能够正向预测个体的情绪障碍水平, 如Roxburgh(2004)的电话调查研究结果显示, 个体时间压力体验与个体抑郁存在显著正相关。此外, , Krause, Gamble和Hartig(2014)的研究发现, 时间压力会通过影响负向工作进程、家庭生活质量进而降低个体的情绪幸福。然而, 时间压力并不是只会给人们带来消极影响, Rodell和Judge(2009)研究提出时间压力能够引发专注——一种积极情绪, 进而能够提升个体幸福感。而对于Garhammer (2002)的 “时间压力-幸福感悖论”,我们认为是时间压力能够引发心流(Flow),心流作为一种积极情绪能够提高幸福感。Widmer等(2012)的研究则发现工作时间压力能通过提高个体给予组织的自尊进而提升幸福感。时间压力就像生活的“调味剂”, 适量的时间压力能够提高生活满意度和积极情绪。由此可见, 时间压力既会引发个体因时间不足而产生的紧迫、焦虑等消极情绪, 进而降低主观幸福体验, 同时也有可能带来胜任感和挑战感, 促发个体喜悦、欢快和专注等积极情绪, 使个体幸福感得到提升。

那么这种效应的转变又怎样解释呢?根据激活理论的观点, 每个个体都拥有独特的最佳激活水平(characteristic level of activation, 简称CLA), 当个体处于最佳激活水平时, 个体中枢神经系统的功能水平达到峰值、大脑活动效率最高、积极情绪水平与行为活动效率最佳。低于或高于CLA的激活水平均会导致个体积极后效水平的下降和消极后效水平的上升。基于此, 激活理论认为压力源与个体工作动机、绩效水平以及幸福感等后效水平间呈倒U型曲线关系, 不同强度的压力源会引发个体不同的激活水平。那么工作时间压力作为一种压力源, 其对主观幸福感的影响也存在倒U型的可能性。当工作时间压力水平过低时, 个体拥有足够的时间完成相关任务。在动机方面, 此时个体常感到工作内容简单乏味, 空虚且缺乏动力, 不需付出过多努力便可完成工作, 工作投入下降, 工作绩效降低, 易引发个体对工作和生活满意度的下降;在情绪方面, 此时边缘系统等脑区的活动水平降低, 个体积极情绪较少、消极情绪较多, 情绪幸福水平偏低(Gardner, 1990)。随着时间压力的提升, 工作动机、工作绩效以及幸福体验逐渐上涨。当时间压力水平上升至恰能引发个体 CLA时, 此时个体认为工作既具有充足的挑战性, 又在能力范围之内, 个体工作动机水平最高;在情绪方面, 边缘系统等脑区的活动水平最佳, 个体情绪幸福体验水平达到峰值。而当时间压力超过此最佳值并进一步增加时, 过高的时间压力使个体感到工作难度过大、任务多, 产生焦虑, 情绪耗竭等一系列负性影响, 导致个体工作绩效和幸福体验水平随之衰减。近年来少量研究也证实, 时间压力与幸福体验的相关测量指标存在倒U型曲线关系。Garhammer (2002)的研究发现了时间压力峰值效应, 时间压力与主观幸福感之间存在倒U型曲线关系, 即存在一个最佳时间压力点, 此时个体幸福体验最高, 时间压力低于或高于这个点, 个体的幸福体验均开始下降。

基于上述理论推导, 我们提出本研究的如下假设:

假设1: 工作时间压力对个体主观幸福感的影响存在倒U型曲线关系, 即中等水平的工作时间压力下, 个体主观幸福体验最高, 低于或者高于最佳工作时间压力水平, 个体的主观幸福感都远离最佳主观幸福感水平。

(二)基本心理需求满足的中介作用

基本心理需求理论是自我决定理论(Self-Determination Theory, SDT)(Paul, Baard, Deci, & Ryan, 2004)五个子理论之一。Deci等(2001)认为个体的行为是由内在性的需求所推动的, 而当这些内在需求得到满足时, 就能给个体带来积极的后果如高幸福感、高工作绩效、高工作满意度等。同时, 根据基本心理需求理论, 人类的内在心理需求是天生的, 非后天学习形成, 它具有跨文化一致性, 即人类存在三种基本心理需求: 胜任感需求(need for competence)、自主性需求(need for autonomy)和关系需求(need for relatedness)。这三种需求是个体的三种基本心理需求, 只有这些心理需求的满足, 个体才可能获得最佳的心理发展和幸福感, 而一旦三种基本心理需求满足的缺失或者受挫, 就会产生压力感、幸福感降低、工作满意度降低等“不良反应”。对于上述观点, 已有实证研究进行了验证, Paul等(2004)的研究发现员工的胜任感、自主性和关系等基本心理需求的满足与个体工作绩效和幸福感呈正相关。Kasser等(2009)发现基本心理需求满足高的个体主观幸福感更高。从而我们认为: 基本心理需求的满足与个体主观幸福感存在正相关关系, 三种基本心理需求的满足能够促进个体主观幸福感, 而三种基本心理需求的缺失或受挫会降低个体主观幸福感。

那么, 工作时间压力所引起的认知、情绪上的变化是否也会对个体基本心理需求产生影响, 工作时间压力对基本心理需求满足又有怎样的预测作用呢?从激活理论的角度, 我们认为, 存在一个最佳工作时间压力水平, 在该水平下个体的基本心理需求得到最佳满足, 而低于或者高于该水平, 个体的基本心理需求满足都远离最佳状态。具体来说,当个体的工作时间压力处于最佳水平时, 个体处于最佳激活状态, 此时个体达到最佳工作动机水平, 个体工作能力与工作要求相匹配, 有最佳的工作投入, 从而工作挑战性与工作胜任感达到最佳组合, 能够给员工带来最大的挑战感与胜任感的满足;在情绪方面, 此时个体的积极情绪水平最高,能够在完成工作的同时满足员工的人际交流与沟通的需求。总之, 当工作时间压力水平使个体处于最佳激活水平条件下, 个体的胜任感需求、自主性需求以及关系需求等基本心理需求满足达到最高;而当高于或者低于最佳水平时,其工作动机以及情绪等也因此远离最佳水平, 从而个体的基本心理需求满足程度也相应的下降。由此我们可以推出:工作时间压力与个体基本心理需求满足成倒U曲线关系。

基于上述推论以及实证研究支持, 我们可以知道, 时间压力与个体基本心理需求满足存在倒U曲线作用, 而基本心理需求满足与个体主观幸福感存在正相关关系,因此我们提出以下研究假设:

假设2: 基本心理需求满足在工作时间压力与个体主观幸福感的倒U曲线关系中起中介作用。

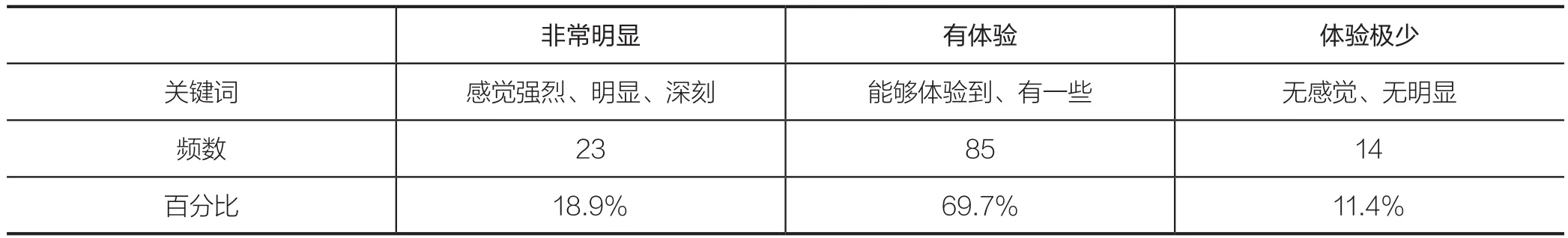

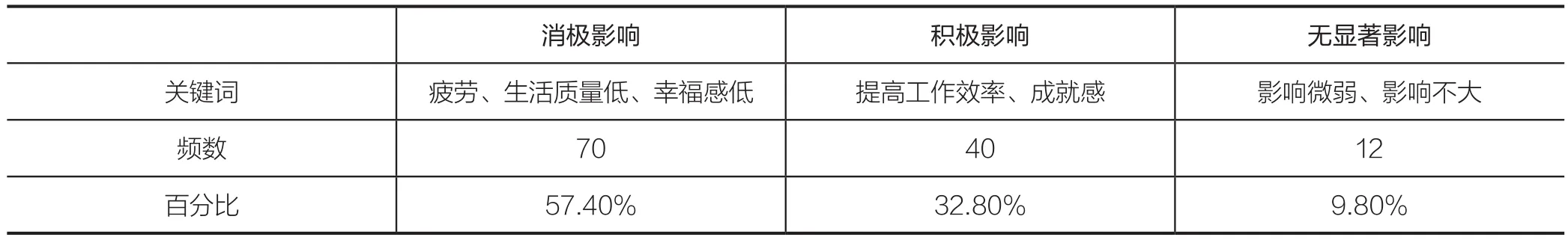

表1 访谈对象“时间不足”体验程度频次分析

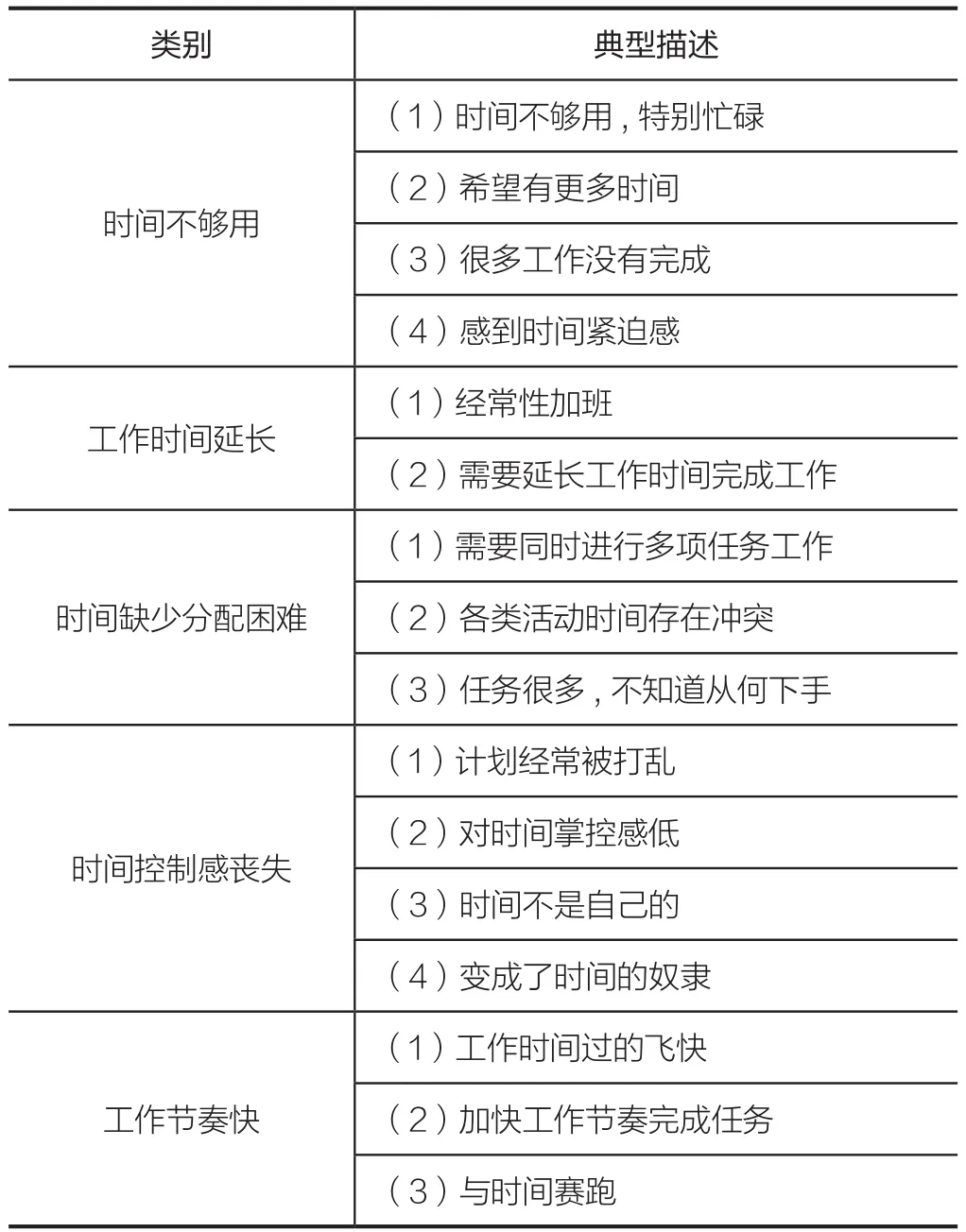

表2 工作领域“时间不足感觉”典型描述归类

二、研究方法

(一)访谈研究

在实证研究之前, 本研究对122名暨南大学在职研究生进行了半结构访谈, 主要是为了对企业员工时间压力的具体感受进行深入的了解, 以助于对实证研究中时间压力量表的选择和修订。同时, 对企业员工关于时间压力影响主观幸福感的看法进行深入访谈, 也有助于实证研究部分研究假设的提出, 让实证研究符合理论推理的同时, 又贴近企业员工的实际情况。访谈分析结果如下:

通过访谈数据的频次分析结果我们可知, 88.6%的个体在工作领域中有时间压力的体验, 这说明工作时间压力在工作人群中存在的普遍性(见表1)。

表3 工作时间压力对个体产生的影响

通过访谈分析我们发现, 个体对工作时间压力体验主要集中在时间紧迫不够用、工作时间延长、缺少存在分配困难、时间控制感低、工作节奏快等五个方面(见表2),这对实证研究中选择和修订工作时间压力量表提供了参考。

通过分析访谈数据我们发现, 57.4%的个体认为工作时间压力会带来消极影响, 而与此同时, 也有32.8%的个体认为工作时间压力也会带来积极影响(见表3), 这就说明工作时间压力与后果变量之间可能不是简单的线性关系, 存在曲线关系的可能性。从而访谈结果辅助验证了研究假设1。

(二)实证研究

1. 研究对象与程序

在访谈研究的基础上, 问卷修订后分为三部分, 第一部分是工作时间压力和基本心理需求两个变量的测量;第二部分是被试主观幸福感的测量, 分为情绪幸福感和认知幸福感;第三部分是被试的基本信息, 包括性别、年龄、工龄、平均月收入、婚姻状况、职位和学历。

选取调查对象为广州地区企业员工, 企业行业包括酒店服务业、互联网企业以及房地产企业, 共发放问卷350份,回收有效问卷308份, 回收有效率为88.0%。员工样本中,男性占42.2%;18-25岁者占29.9%, 25-35岁者占45.8%,35-45岁者占15.3%, 55岁以上者占6%;工龄不足一年的占23.7%, 1-3年的占28.9%, 3-5年的占15.6%, 5-10年的占14.3%, 10年以上的占17.5%;月收入1-4千的占59.1%, 4-7千的占29.2%, 7-10千的占7.2%, 10千以上的占4.5%;未婚的占54.2%, 已婚的占45.8%;学历为高中或中专的占14.0%, 大专的占16.6%, 本科的占50.6%, 硕士及以上的占21.5%。

2. 测量工具

对于工作时间压力的测量, 本研究选用了压力导向的任务分析量表(Instrument for Stress Oriented Task Analysis, 简称ISTA)(Semmer, Zapf, & Dunckel, 1995)中的工作时间压力分量表。共有5个题项, 如“您多频繁因为太多的事情要做而必须延长工作时间?”, “您多频繁需要以快节奏的方式进行工作?”。问卷采用Likert-5点计分, 1代表几乎没有, 5代表非常频繁。量表的Cronbach’s α值为0.87。

基本心理需求使用Deci等(2001)编制的“基本心理需求满足量表-工作版”(Basic Need Satisfaction at Work Scale), 该量表在国内已是成熟量表, 用于测量个体的自主、胜任和关系三种基本心理需求的满足程度。量表共有13个条目, 如“我觉得我能够很大程度上决定如何完成我的工作”、“我感觉我并不是很胜任现在的工作”, 量表采用Likert-7点计分, 1代表“完全不符合”, 7 代表“完全符合”, 用于评价个体与问卷条目的符合程度。量表的Cronbach’s α值为 0.83。

主观幸福感包括认知和情绪两个成分。认知幸福感采用生活满意度量表(Diener, 1985), 共5个题项, 如“我的生活状况非常圆满”, “我满意自己的生活”;情绪幸福采用普林斯顿感与时间调查(PATS)的情绪问卷(Krueger,2008), 包含积极情绪和消极情绪各4个题项, 积极情绪如“兴奋的”, 消极情绪如“难过”。两个问卷都采用Likert-6点计分。最终主观幸福感采用标准化的生活满意度分数加上标准化积极情绪分数再减去标准化的消极情绪分数(Kifer, Heller, Perunovic, & Galinsky, 2013)。量表的Cronbach’s α值为0.90。

3. 数据分析技术

本研究采用SPSS21.0进行描述性统计、相关分析和回归分析, 采用结构方程分析中的验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis,简称CFA)对量表进行验证性因素分析。在检验中介效应时, 本研究采用Baron和Kenny(1986)的三步法并结合Hayes和Preacher(2010)提出的非线性模型中介效应检验方法来估计中介效应的置信区间。

三、数据分析

(一)共同方法偏差检验

由于所有的变量都是同一个体填写且采用问卷法, 尽管我们设计了自变量和因变量的时间间隔, 但是共同方法偏差问题可能仍然存在。本研究采用了Harman的单因素因子分析(包括CFA和EFA)来进一步的检验了共同方法偏差, 结果表明: (1)采用CFA时, 单因子模型的各个拟合指数很差(RMSEA=0.18, SRMR=0.15, CFI=0.69,NNFI=0.66), 说明各个变量之间并不存在非常严重的共同方法偏差;(2)采用EFA, 结果表明未旋转时, 共生成7个因子, 解释了66.83 %的变异, 第一个因子解释了23.59%的方差变异, 远小于Harrison等(1996)推荐的50%的判断标准, 表明本研究中的共同方法偏差并不严重。

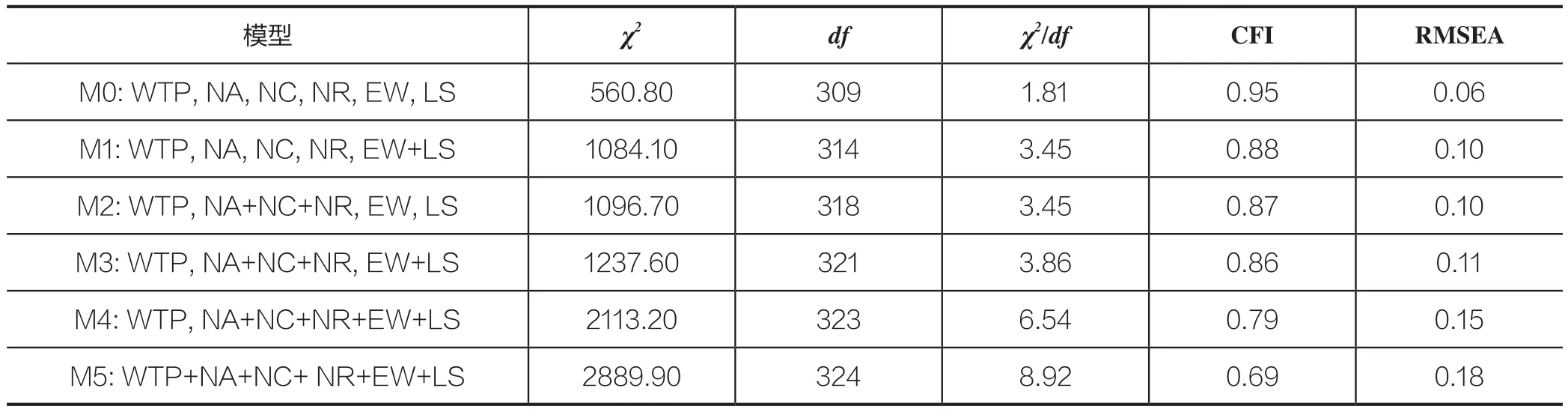

(二)区分效度检验

数据分析显示, 各个量表的结构效度都良好, 为进一步检验各变量间的区分效度, 本研究采用验证性因子分析对工作时间压力、自主性需求、胜任感需求、关系需求、情绪幸福和生活满意度六个潜变量进行区分效度分析。我们构建了5个替代模型(M1-M5)与基础模型(M0)进行比较, 结果如表4所示。基础六因子模型拟合度最好(χ2=560.80;df= 390; RMSEA = 0.06; CFI = 0.95), 其他替代模型的拟合度均较差(RMSEA > 0.1), 这说明本研究所用量表具有良好的区分效度, 证明了本研究涉及的六个变量的确是六个不同的构念(变量)。

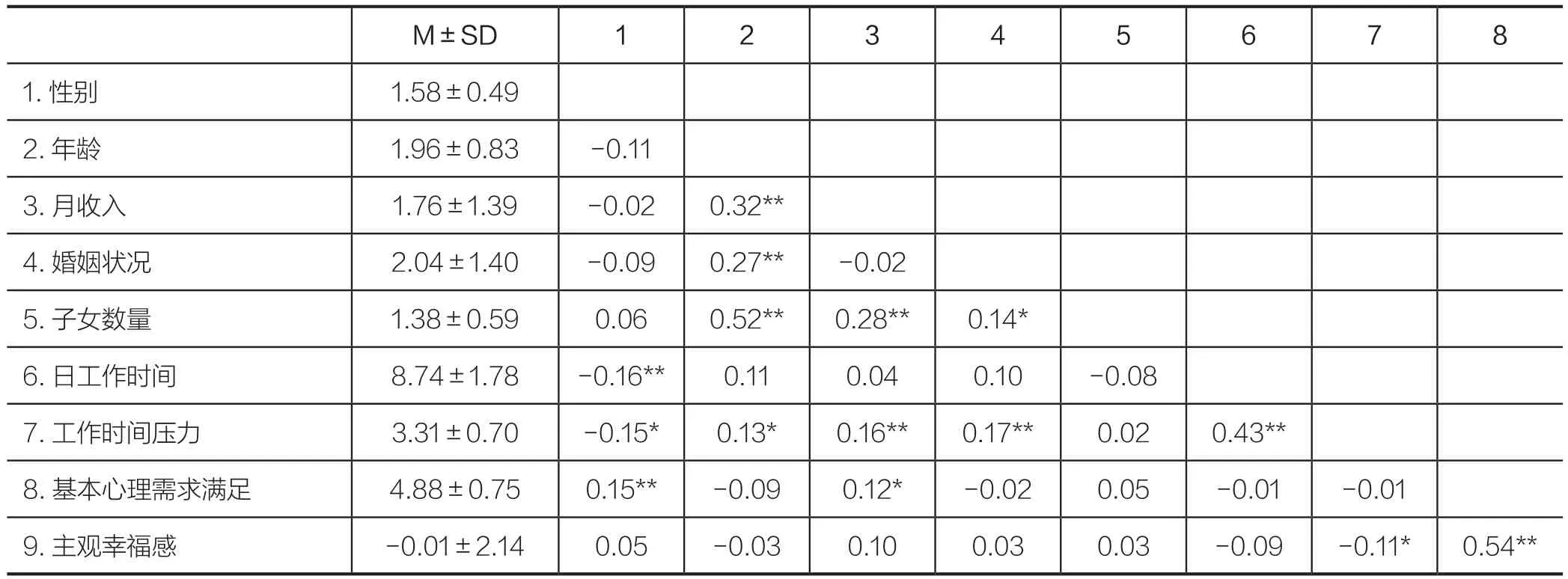

(三)描述性统计与相关分析结果

应用SPSS21.0对数据进行描述性统计和相关分析(见表5)。基本心理需求满足与主观幸福感呈显著正相关(r= 0.54,p< 0.01), 工作时间压力与主观幸福感呈显著负相关(r= -0.11,p< 0.05)。同时, 我们可以看到性别、年龄、月收入、婚姻状况和日工作时间与工作时间压力存在显著正相关。此外, 各潜变量之间的相关系数为中低水平(0.11-0.54), 表明本研究不存在严重的多重共线性问题。

(四)假设检验结果

1. 工作时间压力对个体主观幸福感倒U型曲线影响的分析验证

采用多项式分层回归分析来检验工作时间压力与主观幸福感之间的倒U曲线关系。在分层回归中, 第一步放入性别等控制变量, 第二步放入工作时间压力, 第三步放入工作时间压力平方项, 因变量为个体主观幸福感。

表4 验证性因素分析结果

表5 均值、标准差与相关系数矩阵

表6 工作时间压力与主观幸福感关系

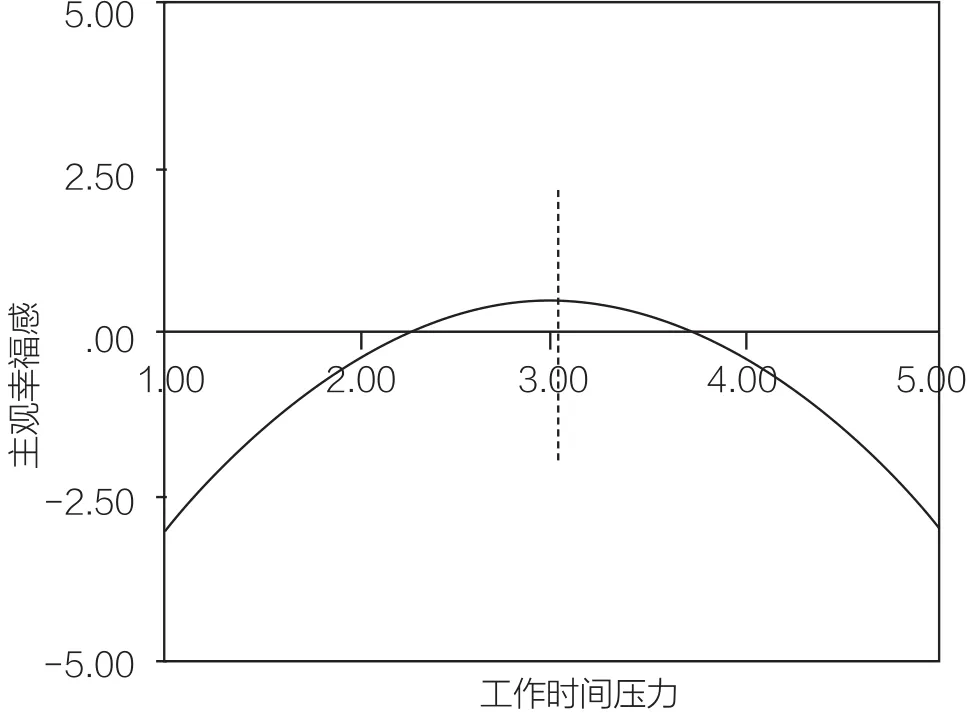

结果显示(见表6), 工作时间压力平方项显著(β=-1.86,p< 0.001), R2改变量(ΔR2= 0.07,p< 0.001)达到显著水平, 表明工作时间压力与主观幸福感之间为倒U型关系。同时, 为更好的描绘工作时间压力对主观幸福感的倒U型曲线关系, 我们画出了二次曲线图(见图2), 其中对称轴x=3.02, 表明工作时间压力最佳水平为3.02, 此时个体主观幸福感达到最高水平。

2. 基本心理需求满足中介效应的分析检验①

图2 工作时间压力对主观幸福感的倒U型关系

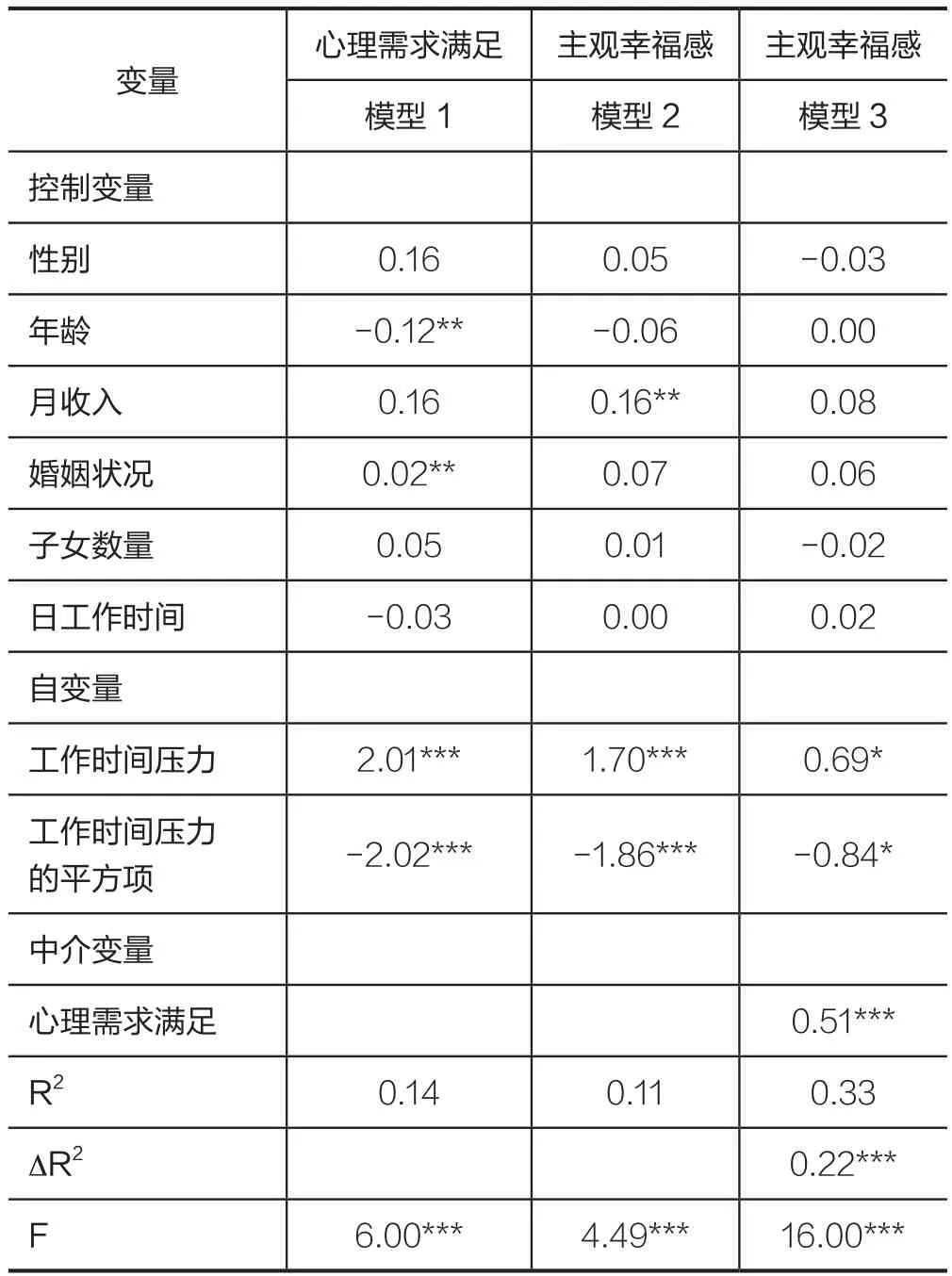

我们首先采用Baron和Kenny(1986)的方法, 进行中介效应检验, 在模型1中放入控制变量和自变量(时间压力和时间压力的平方项), 因变量为基本心理需求满足;在模型2放入控制变量和自变量(时间压力和时间压力的平方项), 因变量为主观幸福感, 在模型3中放入控制变量、自变量和中介变量(基本心理需求满足), 因变量为主观幸福感。统计结果如表4所示:

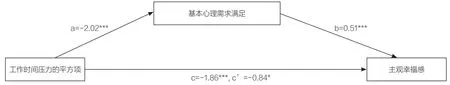

由模型1可知, 工作时间压力平方项对基本心理需求满足有显著影响(β= –2.02,p< 0.001), 表明工作时间压力与基本心理需求满足存在倒U型关系;模型2可知, 工作时间压力平方项对主观幸福感有显著影响(β=–1.86,p< 0.001), 表明工作时间压力与主观幸福感存在倒U型关系, 假设1得到验证;模型3在加入基本心理需求满足后, 时间压力平方项对幸福感的影响显著降低但仍然显著(β= –0.84,p< 0.05), 同时基本心理需求满足对主观幸福感的影响显著(β= –0.51,p< 0.001), 这说明基本心理需求起到部分中介作用, 假设2得到验证。

为进一步确认中介效应的显著性, 我们采用Hayes和Preacher(2010)提出的非线性模型中介效应检验方法来检验基本心理需求满足的中介作用。Hayes和Preacher提出, 自变量(X)、中介变量(M)和因变量(Y)之间的关系可以是线性的也可以是非线性的。中介效应显著需要3个条件: (1)自变量与中介变量显著相关;(2)在控制自变量的直接效应后, 中介变量与因变量相关显著;(3)中介效应在自举检验(bootstrap test)中显著。具体方法为我们使用Hayes和Preacher编制的SPSS程序(Hayes & Preacher, 2010)来进行分析, 其中自变量(X)与因变量(Y)之间为倒U关系, 自变量(X)与中介变量(M)之间为倒U关系, 中介变量(M)与因变量(Y)之间为线性关系, 并使用偏差矫正的百分位Bootstrap(5000次抽样)计算出当X= -0.69和X= 0.69(平均数加减一个标准差)时的中介效应值以及相应95%置信区间分别为θx=-0.67=0.54, CI=[0.22,0.93];θx=0.67=-0.74, CI=[-1.17,-0.36]。置信区间都不包含0, 说明基本心理需求满足在工作时间压力与主观幸福感倒U关系中中介作用显著, 从而假设2成立。

表7 心理需求满足中介效应分析

本研究的研究框架得到验证, 如图2所示:

四、讨论

本研究基于已有研究的成果和分歧, 探讨了工作时间压力和个体主观幸福感的影响及心理机制, 并最终得出以下研究结论: (1)工作时间压力对个体主观幸福感存在倒U型曲线作用, 中度的时间压力下个体的主观幸福感最高;(2)进行中介效应分析发现, 基本心理需求满足在工作时间压力与个体主观幸福感倒U型曲线关系中起部分中介作用。具体来说, 本研究的理论意义和实践启示包括以下几点:

图3 研究框架各路径系数

第一, 本研究成功揭示了工作时间压力对主观幸福感的倒U型曲线作用, 即存在最佳工作时间压力水平, 此时个体主观幸福感达到最高值, 低于或者高于最佳工作时间压力水平, 个体的主观幸福感都远离最佳主观幸福感水平。这一结论, 补充了已有研究的不足, 对时间压力与主观幸福感关系领域存在的分歧给出了解释的新思路。此外, 也启示企业管理者要更新时间管理观念, 正确认识工作时间压力的积极作用。以往研究多是强调时间压力的消极作用,如带来工作倦怠、损害幸福感、降低工作动机等, 但是本研究发现工作领域中适当的时间压力能够提升个体主观幸福感。这提示企业应该合理进行工作设计, 找寻使用工作时间压力激励员工的平衡点, 既要避免工作时间压力过大、任务难度过高, 也要避免工作时间压力不足、任务难度过低, 适中的工作时间压力能够提升个体主观幸福感, 进而带来后续的一系列积极后效。

第二, 本研究发现基本心理需求在工作时间压力与主观幸福感倒U型关系中起部分中介作用。这包含两个研究假设得到验证。第一个是, 基本心理需求与工作时间压力存在倒U曲线关系, 即存在最佳工作时间压力, 此时个体的基本心理需求满足得到最大实现。这可以用激活理论很好解释,工作时间压力与个体激活水平成线性关系, 当个体处于最佳工作时间压力时, 个体达到最佳激活状态, 此时的工作能够给个体带来最佳的挑战感和胜任感, 个体动机水平最佳, 机体行为效率以及积极情绪和消极情绪比例也最佳, 从而个体的胜任感需求、自主性需求和关系需求也得到最大的满足,基本心理需求满足得到最佳实现。第二个是, 基本心理需求满足与主观幸福感之间成正相关关系, 即个体基本心理需求满足实现越大, 主观幸福感越高。这也正是基本心理需求理论的核心观点, 基本心理需求满足是个体获得最佳心理发展和幸福感所必须的内在条件, 是构建个体健康心理发展和幸福感的“营养”。 这就启示企业管理者要灵活运用时间压力对任务难度及员工自我决定的影响, 适当地通过调整任务进度, 提醒截止日期和协调工作节奏等时间领导行为, 为员工创设一个时间要求适当紧迫, 但又不至于超出员工力所能及的范围, 相反还能激励员工斗志和工作激情的任务情境,从而充分满足员工的胜任感和自主性需求, 提升员工幸福感。本研究揭示出的中介作用, 其实已有相关研究进行了探索, 如Kasser等(2009)研究发现基本心理需求满足在时间充裕(时间压力的相反端)与主观幸福感关系中起中介作用, 而当今社会时间不足、不充裕已成为常态,时间压力对个体主观幸福感的影响及其内在机制的研究更具实践意义,因此本研究的结论是对前人研究的再次拓展和验证, 进而说明员工基本心理需求满足在工作时间压力与主观幸福感之间的重要中介作用。对企业如何缓解员工工作时间压力的负面作用有很好的启示。

第三, 充分发挥个体自我管理和调节的作用。根据激活理论, 每个个体都存在一个最佳激活水平, 在这个状态下个体的工作动机、工作绩效、幸福感都处于最佳状态, 而高于或者低于最佳激活水平, 个体的工作动机、幸福感等都会受到损害。鉴于此, 员工应充分了解自身的最佳激活水平, 并积极调节自我工作节奏和方式, 充分发挥时间压力的积极作用, 促进工作绩效、工作动机和幸福感。从而, 在工作负荷和压力很难改变的条件下, 个体充分发挥个体自我管理和调节的作用, 也是缓解时间压力带来的负面效应的重要的途径。

五、研究不足与研究展望

本研究得到一定有价值的结果同时, 也存在一些局限。首先, 本研究中的自变量、因变量以及中介变量全部是自评式数据, 缺少其他方法来源, 这不可避免的存在共同方法偏差。同时本研究由于横向研究的局限性, 从而无法进行严格的因果归因, 也有可能二者关系是双向的。尽管本研究利用统计分析发现并不存在严重的共同方法偏差, 但并不排除它的存在, 而且数据来源的同源问题必然存在共同方法偏差问题。为了避免数据同源问题以及横向研究的局限性。未来的研究应该采用多种数据来源, 如在采用调查问卷数据的同时, 可考虑将健康生理指标纳入幸福感范围。其次, 本研究仅是将时间压力在工作领域内的情景细化, 并未同时考虑到非工作领域内的时间压力对个体主观幸福感的影响及其机制, 具有一定的片面性和局限性。

基于对本研究的思考以及学术界最新文献的探究, 发现一些值得未来研究的问题, 在此提出:

1.基于时间心理账户理论, 将时间压力进一步进行情景细化, 同时探讨不同时间心理账户下(如工作时间、非工作时间)时间压力对个体主观幸福感的影响及其作用机制。因此, 未来研究可以考虑同时考察工作领域和非工作领域内的时间压力对个体主观幸福感影响异同及其作用机制。

2.除了对时间压力进行情景划分之外, 还可以对时间压力进行属性的划分, 分为挑战型时间压力和阻碍型时间压力。已有研究发现, 挑战型时间压力可促进员工职业幸福感的提升, 阻碍型时间压力会削弱员工职业幸福体验(张军成、凌文辁, 2016)。未来研究可进一步探讨如何使得员工在面对时间紧迫性时保持较高水平的挑战型时间压力,同时把阻碍型时间压力控制在较低的水平, 如此将发挥时间压力的最大正面效应, 为当今众多需要时刻面临时间紧迫性冲击的企业提供更有价值的管理时间启示。

3.探寻有效缓解时间压力损耗作用的机制。尽管已有大量研究揭示出时间压力的损耗作用及其可能存在的中介变量, 但是关于时间压力损耗作用的调节变量的研究仍然缺乏。 Sonnentag和Bledow(2012)发现工作控制能够消除时间压力对工作投入的损害作用: 在低工作控制时, 时间压力会降低工作投入, 而在高工作控制时, 时间压力能够提高工作投入。这提示了研究者存在某些工作环境变量能够很好的调节时间压力与后果变量之间的关系,值得进行未来的进一步探究。

六、结论

基于激活理论, 我们探讨了工作时间压力对个体主观幸福感的影响, 并从基本心理需求理论的角度, 分析了其中的内在机制。研究发现: (1)工作时间压力对个体主观幸福感产生倒U型影响;(2)基本心理需求满足在工作时间压力与主观幸福感的关系中起到中介作用。企业在不断发展的过程中不仅要选人、用人、育人, 更重要的是留人,员工在工作中是否能满足自己的心理需求, 体验到最大的幸福感, 是决定其去留的关键, 本研究结果为企业如何分配工作任务, 合理划分工作时间, 以及对员工的帮助与管理方面提供了一些新思路。

注 释

①基本心理需求满足的中介作用不受基本心理需求结构(胜任感需求、自主性需求、关系需求)的影响, 即我们分别探讨了三种需求的影响,结果发现时间压力分别与胜任感需求、自主性需求、关系需求都成倒U型关系, 并且都在时间压力对主观幸福感的影响中起部分中介作用。与三种需求放在一起考虑的结果一致。

1. 陈浩彬:《幸福感理论模型探索》,南昌大学硕士学位论文,2008年。

2. 何立新、潘春阳:《破解中国的“Easterlin悖论”: 收入差距、机会不均与居民幸福感》, 载《管理世界》,2011年第8期, 第11-22页。

3. 李爱梅、颜亮、王笑天、马学谦、李方君:《时间压力的双刃效应及其作用机制》,载《心理科学进展》,2015年第2期,第1627-1636页。

4. 李斌、李爱梅、侯云淞:《收入对幸福体验的影响:物质充裕感中介作用与时间充裕感的调节作用》,载《全国心理学学术会议》,2014年。

5. 李继波、黄希庭:《时间与幸福的关系:基于跟金钱与幸福关系的比较》,载《西南大学学报(社会科学版)》,2013年第1期, 第76-82页。

6. 李青芳、佐斌:《踏水车效应:幸福悖论的心理学观》,载《第六届湖北科技论坛文集萃》,2011年。

7. 田国强、杨立岩: 《对“幸福-收入之谜”的一个解答》,载《经济研究》,2006年第11期,第4-15页。

8. 张军成、凌文辁:《挑战型-阻碍型时间压力对员工职业幸福感的影响研究》,载《中央财经大学学报》,2016年第3期,第113-121页。

9. Deci E L, Ryan R M, Gagne M, Leone D R, Usunov J, Kornazheva B P.Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former eastern bloc country: a cross-cultural study of self-determination. Personality & Social Psychology Bulletin, 2001, 27(8):930-942.

10. Diener E, Emmons R A, Larsen R J, Griff i n S. The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 1985, 49(1):71.

11. Gardner D G. Activation theory and task design: An empirical test of several new predictions. Journal of Applied Psychology, 1986, 71(3):411-418.

12. Garhammer M. Pace of Life and Enjoyment of Life. Journal of Happiness Studies, 2002, 3(3):217-256.

13. Gärling T, Krause K, Gamble A, Hartig T. Emotional well being and time pressure. Psych Journal, 2014, 3(2):132-143.

14. Harrison D A, Mclaughlin M E, Coalter T M. Context, Cognition,and Common Method Variance: Psychometric and Verbal Protocol Evidence.Organizational Behavior & Human Decision Processes, 1996, 68(3):246-261.

15. Hayes A F, Preacher K J. Quantifying and Testing Indirect Effects in Simple Mediation Models When the Constituent Paths Are Nonlinear. Multivariate Behavioral Research, 2010, 45(4): 627-660.

16. Helliwell J F, Layard R, Sachs J. World happiness report. Lse Research Online Documents on Economics, 2017.

17. Kahneman D, Deaton A. High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2010, 107(38):16489-16493.

18. Kahneman D, Krueger A B, Schkade D, Schwarz N, Stone A A. Would you be happier if you were richer? A focusing illusion. Science, 2006, 312(5782):1908-1910.

19. Karau S J, Kelly J R. The effects of time scarcity and time abundance on group performance quality and interaction process. Journal of Experimental Social Psychology, 1992, 28(6):542–571.

20. Kasser T, Sheldon K M. Time Aff l uence as a Path toward Personal Happiness and Ethical Business Practice: Empirical Evidence from Four Studies. Journal of Business Ethics, 2009, 84(2):243-255.

21. Kifer Y, Heller D, Perunovic W Q, Galinsky A D. The good life of the powerful: the experience of power and authenticity enhances subjective well-being.Psychological Science, 2013, 24(3):280.

22. Kühnel J, Sonnentag S, Bledow R. Resources and time pressure as daylevel antecedents of work engagement. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 2012, 85(1):181-198.

23. Lynch M F, Plant R W, Ryan R M. Psychological Needs and Threat to Safety:Implications for Staff and Patients in a Psychiatric Hospital for Youth. Professional Psychology Research & Practice, 2005, 36(4):415-425.

24. Maule A J, Hockey G R J, Bdzola L. Effects of time-pressure on decisionmaking under uncertainty: changes in affective state and information processing strategy. Acta Psychologica, 2000, 104(3):283-301.

25. Merz J, Rathjen T. Time And Income Poverty: An Interdependent Multidimensional Poverty Approach With German Time Use Diary Data. Review of Income and Wealth, 2014, 60(3):450-479.

26. Moon A, Chen S. The power to control time: Power inf l uences how much time (you think) you have. Journal of Experimental Social Psychology, 2014, 54(2):97-101.

27. Paul P. Baard P P, Deci E L, Ryan R M. Intrinsic Need Satisfaction: A Motivational Basis of Performance and Weil-Being in Two Work Settings 1. Journal of Applied Social Psychology, 2004, 34(10): 2045-2068.

28. Pierce J L, Donald G. Gardner. Self-Esteem Within the Work and Organizational Context: A Review of the Organization-Based Self-Esteem Literature.Journal of Management: Off i cial Journal of the Southern Management Association,2004, 30(5):591-622.

29. Rice S, Traf i mow D. Time pressure heuristics can improve performance due to increased consistency. The Journal of General Psychology, 2012, 139(4):273-288.

30. Rieskamp J, Hoffrage U. Inferences under time pressure: How opportunity costs affect strategy selection. Acta Psychologica, 2008, 127(2): 258–276.

31. Rodell J B, Judge T A. Can “good” stressors spark “bad” behaviors?The mediating role of emotions in links of challenge and hindrance stressors with citizenship and counterproductive behaviors. Journal of Applied Psychology, 2009,94(6):1438.

32. Roxburgh S. “There just aren't enough hours in the day”: The mental health consequences of time pressure. Journal of Health and Social Behavior, 2004,45(2):115–131.

33. Semmer N, Zapf D, Dunckel H. Assessing stress at work: A framework and an instrument. In O. Svane & C. Johansen (Eds.), Work and health—Scientif i c basis of progress in the working environment (pp. 105–113). Luxembourg: Off i ce for Off i cial Publications of the European Communities.

34. Szollos A. Toward a psychology of chronic time pressure: Conceptual and methodological review. Time & Society, 2009, 18(2-3):332-350.

35. van Emmerik I H, Jawahar I M. The independent relationships of objective and subjective workload with couples’ mood. Human Relations, 200, 59(10):1371–1392.

36. Webster J R, Beehr T A, Christiansen N D. Toward a better understanding of the effects of hindrance and challenge stressors on work behavior. Journal of Vocational Behavior, 2010, 76(1):68-77.

37. Widmer P S, Semmer N K, Kälin W, Jacobshagen N, Meier L L. The ambivalence of challenge stressors: Time pressure associated with both negative and positive well-being. Journal of Vocational Behavior, 2012, 80(2):422-433.