近代中国译学先驱者:墨海书馆秉笔华士研究

张瑞嵘

(华中农业大学外国语学院,湖北 武汉 430070)

近代中国译学先驱者:墨海书馆秉笔华士研究

张瑞嵘

(华中农业大学外国语学院,湖北 武汉 430070)

对墨海书馆秉笔华士这一近代重要译学人物的研究仍然有待深入,必须将其放在历史与文化的大背景中,结合其具有鲜明时代特色的译学作品,对他们的产生、兴起、译述以及其对译学的贡献和影响进行梳理,肯定这一群体在译学史上所具有的先驱者地位,从而深刻揭示近代中国译学艰难曲折的发展历程。

译学先驱者;墨海书馆;秉笔华士

对于近代中国早期译学界的一类特殊人物——秉笔华士,近年来学界有一定的研究,主要集中在近代历史背景、人物思想转变以及代表性译作等方面,但大多将秉笔华士作为近代“条约口岸知识分子”的一个组成部分进行分析,或者对其中的代表人物如王韬、李善兰等人的翻译活动进行个案分析。而将秉笔华士作为一个整体进行专门研究,开展得还并不充分。本文侧重于将秉笔华士群体作为一个具有共性的整体进行研究与考量,以人物还原作品和以作品追溯人物,进而梳理中国近代早期译学的曲折发展脉络,以期对这一领域的深入研究有所裨益。

一、研究背景

(一)墨海书馆创立之时代背景。

鸦片战争前的英国,通过对外战争获得了海上霸权,又通过工业革命建立了强大的国家机器。而经历康乾盛世后的中国,却陷入闭关锁国的局面。鸦片战争中国的失败,正反映出这种此消彼长的世界格局。任何殖民战争都会伴着经济利益的获得和文化思想的输入,19世纪以降,一大批西方传教士来到中国,他们在传播宗教教义的同时,也传播了西方的文化科技知识。正如美国传教士林乐知所言:“阐释耶教,介绍西学,决难囿于讲坛,徒恃口舌,必须利用文字,凭借印刷,方能广布深入,传之久远。”[1](p221)来华的传教士们深刻了解出版物在其传播思想过程中所具有的不可替代的作用,因此在很短的时期内,大量的书馆应运而生,出现了如墨海书馆、美华书馆、广学会、益智书会、上海土山湾印书馆等较为知名的出版机构。其中墨海书馆是上海第一家由西方人设立的,同时也是中国最早的出版机构之一。它的出现标志着近代中国出版业的兴起,也催生出最早的一批民间翻译者,他们受雇于传教士开设的书馆,与传教士们合作翻译西方宗教、文化与科技著作,在历史上被称为秉笔华士。

1843年12月23日,英国基督教新教伦敦会传教士麦都思将巴达维亚的印刷所迁往上海,改名为墨海书馆(London Missionary Society Press),至1863年停办,历时凡20年。开办墨海书馆旨在向中国人传播基督的教义,“唯一目的是在异教徒和其他蒙昧民族中传播基督的知识”。[2](p29)1843年到1848年,包括麦都思、雒魏林、伟烈亚力、施敦力约翰、美魏茶、慕维廉、艾约瑟等一大批传教士陆续加入墨海书馆,形成了馆内最早的翻译团队。墨海书馆早期以翻译和出版《圣经》为主。随着书馆的运营,开始出现了两个新问题:一是书馆中的传教士们发现中文实在是博大精深,并且文化上也存在不小的隔膜,“是时西学初入中国,钩辀诘屈,读而能解之者寥寥无几”,[3](p308)很难将英文准确流畅地翻译为这种复杂的东方语言;二是他们发现,中国从士大夫阶层到普通读书人对于西学的兴趣,远远大于对于《圣经》的渴求,介绍科技知识有助于传播基督福音。因此,书馆开始扩大翻译的范围,转向同时翻译西方科技文化著作。在此背景下,单纯依靠馆内的外国传教士已经无力完成这样浩繁的工作,一批受过良好中国传统教育,熟悉西方语言文化的中国读书人,受雇进入到了墨海书馆。

(二)秉笔华士翻译活动之个人背景。

对于秉笔华士们进入墨海书馆的背景,后世的研究者往往以“匡时济世”、“忧国忧民”等伟大理想来描述,这也许是其中的出发点之一,但背后还有着更为现实而直观的历史原因。在清代,知识分子的主要上升通道就是科举出仕,可是当时的科举考试名额极其有限,要求和标准又非常之高,这使得大部分读书人终其一生都只能止步于官场之外。而中国历代重农抑商政策以及知识界对于经商的蔑视,使得无法通过科举进入官场的读书人,又不屑于通过经商获取财富。这样,他们只能长期徘徊在社会的底层,进入墨海书馆,在某种程度上正是他们为谋生计的一种被动选择。王韬曾写道:“徒以全家衣食为忧,此一失足,后会莫追”。[4](p92)作为秉笔华士的代表人物,王韬居然将进入墨海书馆比喻为“失足”,可见抛弃科举入仕的追求,因为“衣食之忧”选择去当时受到整个社会怀疑、排斥甚至敌视洋人书馆求职,他们所经历内心挣扎与冲击是何其强烈。虽然与当代翻译家对于从事翻译事业的自我选择和价值实现不同,这批“秉笔华士”认为进入墨海书馆“劳同负贩,贱等赁舂,名为秉笔,实供指挥”,[4](p10)内心充满了屈辱和痛苦,但是,以王韬等为代表的这批中国知识分子,却在仕进无门后“著书都为稻粱谋”的这种也许在读书人看来并不算特别高尚的动力驱使下,受雇于墨海书馆,翻译了一大批西方宗教、历史、地理、科技和文化著作,开拓了中国人的视野,启蒙了先进思想,成了近代中国译学的先驱者。

二、秉笔华士在墨海书馆翻译活动的三个阶段

目前,学界公认墨海书馆中秉笔华士的代表人物主要有王韬、李善兰、蒋敦复、管嗣复和张福僖等人。王韬,秀才,1849年至1862年在墨海书馆中任职,后赴港主办《循环日报》,晚年在上海主持格致书院。他在墨海书馆中工作时间最长,翻译了多部著作,是其中最具影响力的人物。李善兰,早年就以算学闻名,1852年至1859年在墨海书馆工作期间,翻译了一批有影响力的科技书籍,后入京师同文馆,“充算学总教席,三品卿衔”,是秉笔华士中入仕品级最高者。蒋敦复,诸生(古代经考试录取而进入中央、府、州、县各级学校,包括太学学习的生员),曾短期出家为僧,1853年经王韬推荐进入墨海书馆,晚年寓居上海,著名词人,清词后七家之一。管嗣复,诸生,1853年进入墨海书馆,以医学翻译见长。张福僖,秀才,1853年经李善兰介绍进入墨海书馆,精于算学。

表1 墨海书馆秉笔华士代表人物表

墨海书馆秉笔华士中的主要人物具有以下几个共性特点:首先,他们都来自江浙,区位上靠近上海,经济发达,学风昌盛,视野较为开阔,更容易接受西方的科学与思想。其次,他们虽然都具备一定的科举功名,但大多仕途坎坷。第三,他们早年都严格接受过中国传统教育,又通晓一定的西方科技知识,在某一些方面有所专长。这些都是他们后来成为秉笔华士所不可或缺的个人条件。虽然他们在墨海书馆的工作时间长短不一,但总体来看,秉笔华士的主要翻译工作可以分为如下三个阶段。

(一)第一阶段:《圣经》翻译——欣赏与抗拒并存的经典。

从1844年到1860年间,墨海书馆出版的171种书刊中,属于基督教宗教类书籍有138种,占总数80.7%。[5](p106)其中秉笔华士所参与的最具代表意义的译著就是《圣经》(Holy Bible)。因此,以《圣经》翻译为标志,将秉笔华士的前期宗教类著作的翻译列为第一阶段。

1822年和1823年,英国津礼会传教士马什曼版的《圣经》和传教士马礼逊版的《圣经》相继面世,这是早期较有影响力的两部《圣经》中文译本。1847年,麦都思、文惠廉、美魏茶、施敦力约翰、裨治文等传教士,在先前各版本的基础上进行《圣经》委办本的翻译工作。王韬、管嗣复等人收到了翻译邀请。管嗣复直接表示不愿参与,他认为“教中书籍大悖儒教,素不愿译,竟辞不往”;而王韬虽然接受了这项工作,但出发点却是“譬如赁舂负贩,只为衣食计,但求心之所安,勿问其操何业”。[4](p92)由此看来,王韬、管嗣复等秉笔华士虽然对于西学有一定的欣赏,但对于以宗教为代表的西方哲学思想却心存抗拒。这主要是源于中国知识分子饱受儒家思想教化,虽然对西方国家的先进科技抱有积极的态度,然而在思想上仍固守以儒家文化为核心的道统,“华尊夷卑”观念依然根深蒂固。技术层面的欣赏与思想层面的抗拒,这一态度几乎贯穿了秉笔华士们在墨海书馆的整个翻译生涯,其实也是当时整个中国知识界对于西学的看法,并在后来洋务运动中“中学为体,西学为用”的思想上得到了充分的体现。

尽管如此,秉笔华士们的工作仍然非常出色,他们从词汇的选择、句子的使用以及文法文风方面精心构思,努力弥合中英文在表达习惯、文化差异、历史传统和宗教习俗方面存在的鸿沟,使译本更能够适应当时的中国人阅读。如在《旧约全书》中《创世纪》第一章第一节的中,马什曼版译为:“原始神创造天地地未战形阴气蕴于空虚幽邃之内神气运行水上神日光而遂光为神见光好以暗分之神呼光为昼呼暗为夜斯朝暮乃首日之朝暮也。”而秉笔华士们所参与的委办本则译为:“太初之时,上帝创造天地。地乃虚旷,渊际晦暝,上帝之神煦育乎水面。上帝曰,宜有光,即有光。上帝视光为善,遂判光暗,谓光为昼,谓暗为夜,有夕有朝,是乃首日。”[6](p57)

前者语言诘屈拗口,意思复杂深奥,而后者优美的文言体翻译通俗易懂,朗朗上口,由此可见秉笔华士深厚的译学素养。1855年,《旧约全书》由墨海书馆出版,由于秉笔华士们杰出的中文翻译和润色,这部译著被英国圣经会正式采用并推广,再版达11次之多。《圣经》委办本翻译成为秉笔华士在墨海书馆第一阶段翻译工作中最重要的成果,它也成为《圣经》汉译史上的经典之作。

(二)第二阶段:科技文化书籍的翻译——“开眼看世界”的窗口。

西方早期科学属于自然哲学的范畴,近代以来始脱胎于宗教与哲学而独立。晚清传教士在中国传播科学是以“以学辅教”为出发点和价值取向的,传播科学知识只是其传播宗教思想的副产品,以获得中国官方与知识界的支持。[7](p136)墨海书馆虽然是一家非盈利的出版机构,经费主要是来自伦敦会,可是在长期的运营过程中,麦都思等人也敏锐地意识到中国内部从官僚士大夫阶层到普通读书人,对于西方先进的科学技术有着强烈的学习欲望,以图振兴衰亡的国家。因此,墨海书馆顺应历史潮流,将重点由专印《圣经》等宗教书籍逐渐转向了同时翻译出版西方文化与科技著作。

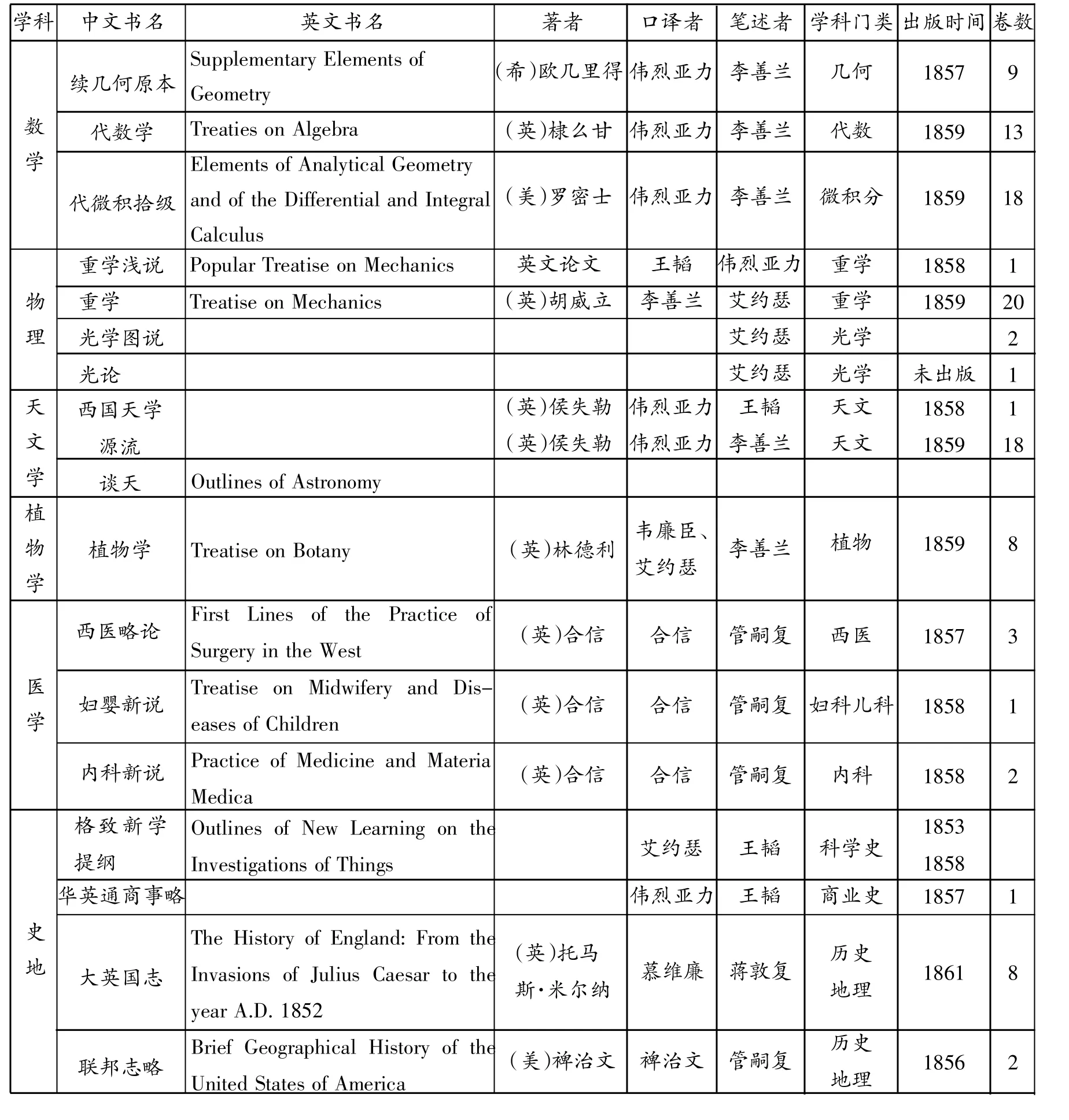

墨海书馆这一时期翻译出版了数量众多的西方历史、文化与科技著作,这在当时是首屈一指的,后来的研究者将其归纳为“显其独得之学”,[8](p61)他们的确引领了那一时期西学的潮流。秉笔华士的主要译述著作大多出版于1853年到1861年间,正是太平天国起义和第二次鸦片战争等重大历史事件发生期间,中国遭遇到前所未有的内忧外患,国内对于富国强兵,抵御外侮的呼声日益强烈,从官方到民间,学习西方先进科学技术正在形成一股热潮。秉笔华士翻译的科技著作主要涵盖数学、物理、医学、天文学和植物学等领域,这是当时发展科技、振兴军事以及增强国民体质所必需的前沿学科,所以受到了中国社会各个阶层的重视。

在墨海书馆出版的171种图书中,科技文化类的书籍有33种,占总数的19.3%。[5](p106)其中秉笔华士所参与翻译的具有较大影响力的代表性作品涉及六个门类,计17种。

物理学方面的主要译著为《重学浅说》与《重学》,前者为伟烈亚力与王韬合译出版于1858年的普通力学论文,后者是艾约瑟与李善兰合译出版于1859年的重学作品,这也是近代中国所译介的第一部系统介绍西方力学知识的著作。天文学方面的代表译著是1859年出版的《谈天》,为伟烈亚力和李善兰合译。书中着重介绍了太阳系的结构、行星运动、历法、测量、经纬度等内容。尤其值得一提的是,它还涉及万有引力定律和太阳黑子理论等当时中国人看来非常新颖的物理学知识。此书内容全面而深入,成为晚清享有盛誉的天文学译作。数学方面的主要有《续几何原本》《代数学》和《代微积拾级》等。1857年伟烈亚力和李善兰合译的《续几何原本》是在明末利玛窦和徐光启翻译的《几何原本》基础上的补全之作,但此书的译文水平非常高,当时就有学者认为其功不在利玛窦和徐光启之下。1859年翻译出版的《代数学》首次向中国学界介绍了虚数的知识,而《代微积拾级》则是译介到中国的第一部高等数学著作。这几部重要的数学译著,后来成了各地新式学堂里使用的教材,推动了近代中国数学教育的发展。此外,合信著、管嗣复译述的医学著作《西医略论》《妇婴新说》和《内科新说》,韦廉臣、艾约瑟与李善兰译述的《植物学》,以及蒋敦复译述《大英国志》,管嗣复译述的《联邦志略》等著作,都系统介绍各自领域的相关知识,使得以孔孟门徒自居的中国读书人首次接触到了从未涉足过的新领域和新知识,产生了广泛而又积极的影响。

表2 秉笔华士译述之代表作品表

秉笔华士们在翻译这些科技文化类著作时的态度与翻译《圣经》时有很大的不同,他们非常看重自己所译的这些作品。比如管嗣复对待《圣经》翻译时说“终生不译彼教中书,以显悖圣人”,[4](p92)他却积极参与了合信的医学著作的译述。蒋敦复在《大英国志》翻译时说“翻译成书,由是英国二千年来治乱兴衰山川疆域财赋兵刑数大端,了如指掌”,并有信心的认为《大英国志》“必传无疑。”[9]对于他们来说虽然仕途渐行渐远,可是以“兼济天下”为己任的“济世”情怀,让他们把科技文化著作翻译作为自己在某种意义上实现自我价值与抱负的手段,甚至不排除将来被当政者见用,从而为国家时局有所贡献。他们的这些科技文化类译著,以当时人们能够接受的表达方式,详细介绍了一批西方近代科技文化成果,拓宽了仍然身处蒙昧中的中国人的视野,减弱了中西之间的文化隔阂,打开了中国人“开眼看世界”的窗口,使得学习西方先进科技文化逐渐成为一股不可遏制的时代潮流,

(三)第三阶段:为传教士刊物润色和写稿——近代报刊业的推手。

秉笔华士不但协助墨海书馆大量著作的翻译出版,而且还深度参与了它所创办的刊物的翻译、润色与写稿。他们的工作,对近代中国的报刊业的发展起到了重要的推动作用。

1.年鉴类的圭臬:《中西通书》。

《中西通书》(Chinese Western Almanac)是由墨海书馆发行的一部年鉴。1852年第一期出版,名为《东洋和合通书》,其后各期始改名为《中西通书》,主编为艾约瑟和伟烈亚力。年鉴各期涉及中英日历对照表、犹太教历史分支图、物理学知识、宗教知识、科学发明等内容。王韬等秉笔华士参与了这部年鉴的翻译及撰稿工作。王韬曾为《中西通书》作序,他写道:“泰西文史之邦,夙称犹太。自开辟至今,五千余年,历历可稽。其最古老之书曰《旧约全书》所用历与今历大异”。[4](p22)有了秉笔华士们的参与翻译和编撰,这部年鉴所刊载的内容得到了有效的“中国化”,以年鉴为窗口,中国读者了解到了许多西方宗教、科技与文化知识,读者群体增加,影响力迅速扩大。《中西通书》的内容选择、编写体例等逐渐为同类的刊物所借鉴和效法,它也成为近代中国年鉴类刊物的圭臬。

2.百科全书式的报刊:《六合丛谈》。

中国古代也有类似报刊的读物,比如唐代的“进奏院状报”,宋代的官府“邸报”,但大多数是针对政府官员和士大夫阶层的,而以普通百姓为读者的近代报刊则起源于西方。鸦片战争前后,中国近代意义上的报刊由来华的传教士们创立。1857年,伟烈亚力在上海创办了中文刊物《六合丛谈》(Shanghae Serial),传教士米怜认为:“首要目标是宣传基督教,其他方面的内容尽管被置于基督教的从属之下,但也不能忽视。知识和科学是宗教的婢女,而且也会成为美德的辅助者”。[10](p72)可见,他们创立刊物的初衷仍然是传播宗教福音。《六合丛谈》于1857年1月创刊,1858年2月停刊,共出版两卷15号,涉及宗教、地理、天文、历史、传记、数理化、文化风俗和时政等多个领域,堪称一本百科全书式的刊物。

墨海书馆的秉笔华士们利用他们所掌握的渊博的汉语知识和西方科技文化知识,为《六合丛谈》进行翻译和撰稿。如王韬译述的《华英通商事略》《西国天学渊流》《重学浅说》等译著在《六合丛谈》上进行了连载。而蒋敦复根据英文原著改写的传记《海外异人传:该撒》,发表在《六合丛谈》第2号上。《六合丛谈》里还专门辟出“新出书籍”一栏,专门介绍墨海书馆出版的各种译著,蒋敦复译述的《大英国志》,管嗣复译述的《西医略论》等都在该栏目内得到详细介绍。秉笔华士们的翻译工作,为近代报刊业开启了一个新的篇章,同时自身也积累了一定的办报经验。

三、秉笔华士之译学贡献及评述

第一,秉笔华士的西学翻译,在一定程度上促进了近代中国思想观念的更新。秉笔华士是在鸦片战争以后成长起来的近代中国第一代民间翻译家,是特定历史时期的产物。在他们之前,中国的读书人以儒家思想为精神内核,科举出仕为人生追求,华尊夷卑为看待西方的标准。价值观念重“义理”而轻“末技”,将“巫医乐师百工”即现代意义上的科学、艺术及技术等工作视为低贱的行业,为“君子所不齿”。[11](p106)可是,在时代发生巨变,国家面临危机,西学渐成潮流,自身的科举之路又举步维艰的背景下,以墨海书馆秉笔华士为代表的近代翻译家,将大量的西方文化科技著作译述为中文后,中国上述传统观念开始受到冲击。在这些西学著作的影响下,面对国家衰亡和列强环伺的现实,中国从官方到民间,开始反思传统观念,逐步接受西方思想,重新评价科技的价值。这一重要转变,成了近代思想启蒙运动以及后来的洋务运动的先声。

第二,秉笔华士将“洋译华述”的翻译方法发扬光大。秉笔华士继承了利玛窦、徐光启以来的“洋译华述”的翻译方法,即传教士根据原著原意进行分析、讲解和口述,秉笔华士则对此用中文进行译述,双方协作共同完成英文作品的汉译工作,这是当时历史条件下最具准确性和可行性的翻译方法。秉笔华士们以精湛的中国文字功底为依托,深入学习西方科技知识,积极配合传教士进行翻译,力求做到忠实于原文,又符合汉语的阅读习惯。在传教士和秉笔华士们的不懈努力下,墨海书馆的翻译作品达到了当时中国翻译界的最高水准,产生了广泛的影响。伟烈亚力在《续几何原本》序言中写道:“君因精于数学,于几何之术,心领神悟,能言其故。于是相与翻译,余口之,君笔之,删芜正讹,反复评审,使其无有疵”。[12](p185)这既是对当时“洋译华述”翻译流程的一个生动描述,也是对李善兰等为代表的秉笔华士们翻译工作的高度评价。

第三,秉笔华士的译本体例仿照中国传统书籍的范式,减弱了文化隔阂带来的困扰,有利于西方科技在中国的传播。西学著作对于习惯于经史子集的中国读书人来说毕竟是完全陌生的,为使译本更易于为中国读者接受,秉笔华士的西学译著参照了中国传统书籍的编排体例。例如李善兰译述的《谈天》一书,各章节以“卷”命名,目录后为序,序后为凡例,凡例后有作者传,以利于读者了解作者生平。图表等以附表的形式列于书后,表中不同线段以中国天干地支名称分别标明等等。而蒋敦复在译述《大英国志》时,更是参照中国历代纪传体正史,将第八卷确定为“略述职政地理等志”,编撰了职政、刑法、教会、财赋、学校、兵、农商、地理等八种“志”,加上全书前列的维多利亚女王世系表、英国疆域图,本纪、表、志、图齐备,具有了中国“本纪体”正史的特征。[13](p41)这些传统范式的使用,使得从未接触过西学的中国读书人得以通过这些熟悉的学术脉络,较为容易地学习新知识。

第四,秉笔华士的科技著作翻译拓展了中国传统的学术领域,推动了近代科学的启蒙与发展。中国传统的学术领域主要有经学、史学、辞章学、考据学、算学、天文学等,重心在以儒家经典为核心,程朱理学为正朔的相关领域,自然科学长期以来根本无法与之相提并论,远远落后于工业革命后的西方。秉笔华士们的科技翻译作品涵盖了包括天文、地理、物理、化学、植物学、医学等在内的众多门类,突破了中国传统的学科分类限制,引进了许多新的学科领域和门类,使得中国学术界的学科结构逐渐发生了改变。他们的许多科技类译著,成了相关领域开拓性的作品,推动了近代中国科技的发展。

今天,我们梳理墨海书馆秉笔华士的翻译史,分析其历史背景和译学作品,不但是要确立秉笔华士在中国近代翻译史上先驱者的地位,更为重要的是要深刻了解与肯定以秉笔华士为代表的近代翻译家,在复杂的个人与时代背景下所译出的大量西学作品所具有的历史价值,这对于我们今后翻译事业的发展,将具有极其重要的启示意义。

[1]顾卫民.基督教与近代中国社会[M].上海:上海人民出版社,1996.

[2]吴义雄.在宗教和世俗之间——基督教新教传教士在华南沿海的早期活动研究[M].广东:广东教育出版社,2000.

[3]钟叔河.走向世界[M].北京:中华书局,1985.

[4]王韬.王韬日记[M].北京:中华书局,1987.

[5]钱中兵.墨海书馆与中国近代科技传播[J].大众科技,2005,(12).

[6]任莎莎.墨海书馆研究[D].苏州大学,2013.

[7]李益顺.试析晚清期刊中的科学概念认知[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2015,(1).

[8]张静庐.中国出版史料补编[M].北京:中华书局,1957.

[9]蒋敦复.丽农山人自序[A].啸古堂文集[C].同治七年刊本.

[10]米怜.新教在华传教前十年回顾[M].郑州:大象出版社,2008.

[11]刘四平,朱良.试论墨海书馆在传播西学中的作用[J].船山学刊,2002,(1).

[12]黎难秋.中国口译史[M].青岛:青岛出版社,2002.

[13]邹振环.《大英国志》与晚清国人对英国历史的认识[J].复旦学报(社会科学版),2004,(1).

责任编辑邓年

H059

A

1003-8477(2017)04-0135-06

张瑞嵘(1976—),男,华中农业大学外国语学院副教授,硕士生导师。