多馈入交直流混合系统的相互影响研究综述

张 妍,游雨琛,周 雷

(广东工业大学自动化学院,广东 广州 510006)

多馈入交直流混合系统的相互影响研究综述

张 妍,游雨琛,周 雷

(广东工业大学自动化学院,广东 广州 510006)

在多馈入交直流混合电力系统中,因为多条直流线路落点于同一交流电网、各换流站间电气联系紧密、无功消耗大,交、直流系统间常以换流母线为纽带发生非常复杂的交互影响。本文围绕多馈入交直流系统的相互影响,概述了换相失败、功角/电压稳定性、扰动后直流输电系统的协调恢复等问题,分析了现有控制和恢复策略的特点及不足,为今后多馈入交直流系统的进一步研究提供依据。

多馈入交直流混合电力系统;换相失败;功角/电压稳定;直流系统协调恢复

直流输电具有输送容量大、损耗小、功率调节迅速灵活、非同步联络能力强等诸多优点。自世界上第一个工业性直流输电工程在瑞典投运以来,直流输电在远距离输电和大型电网互联中发挥了越来越重要的作用。直流输电技术在我国起步较晚,但发展十分迅速[1-2]。随着西南水电资源的进一步开发,西南地区大量的电力远距离输送到华中、华东和华南地区。2015年,南方电网和华东电网均有8回直流线路落点其中,我国形成了多个超大规模的多馈入交直流混合电力系统。

多馈入交直流混合电力系统与单馈入直流输电系统相比,输送容量变大、运行方式更为灵活,但同时系统结构的复杂性增加。在电气联系较紧密的电网中,即使与直流逆变站物理距离很远的交流线路故障也可能使得多个逆变站同时换相失败,这样交直流混合电力系统间的相互影响将变得更加严重。因此,研究多馈入交直流系统的相互影响具有愈加重要的意义和价值。

1 问题提出

随着多馈入交直流输电系统格局的形成,由于直流系统在为受端交流系统供电时需要消耗大量的无功功率,交直流系统的电压稳定问题变得日益严重。文献[3]指出:在交直流混合输电系统中,电压稳定问题是除功角稳定外最值得关注的系统稳定问题。在对其进行分析时,因为逆变侧最可能发生换相失败,所以一般更多的是对受端交流系统相连的逆变侧进行研究[1]。而在多馈入交直流混合系统中,各逆变器间联系紧密,发生故障后相互影响可能引发多回直流换相失败,严重时可能引起后续换相失败,威胁交流网的安全稳定。

在多馈入交直流混合输电系统中,直流系统的运行状态高度敏感于换流站交流母线的电压,又通过其连续、快速调节行为经无功-电压纽带影响受端系统的电压稳定性。但直流系统的稳态和动态性能的好坏,主要是由其采用的的控制方式和恢复策略决定的。直流输电系统能对交流系统进行紧急功率支援,实际上是在研究扰动发生后,对直流系统应采取什么控制策略的问题。因此可以制定相应的策略来加强各控制器间的协调以实现对交流输电系统的紧急功率支援。

综上可知,对系统功角/电压稳定问题研究是建立在研究换相失败和直流的协调恢复问题的基础上的。因此针对多馈入交直流系统的相互影响问题,本文将从换相失败、功角/电压稳定性、扰动后直流输电系统的协调恢复3个方面分析国内外研究现状,并阐述现有控制和恢复策略的特点及存在的问题,期望对多馈入交直流系统相互影响的进一步研究有一定的参考价值。

2 换相失败

2.1 换相失败的原因及影响因素理论分析

在换流器两个阀进行换相时,如果换相过程未进行完毕,或关断预计阀后,在反向电压期间未能恢复阻断能力,而当加在该阀上电压为正时,能立即重新导通,则发生了倒换相,使本应开通的阀重新关断,本应关断的阀重新导通,这种现象称之为换相失败[4]。

换相失败是直流系统最常见的故障之一,在单馈入直流系统中,引起换相失败的主要因素有逆变器交流侧电压的跌落、超前触发角降低、直流电流过大、电压过零点漂移、逆变器系统内部故障,而且与直流控制系统密切相关。

根据直流换流站的准稳态模型,当直流逆变器侧交流系统对称并考虑换流变压器变比k时,逆变器的熄弧角γ的表达式为:

式中:Id—直流电流;

Xc—等效换相电抗;

U—逆变器交流侧线电压的有效值;

β—超前触发角。熄弧角γ反映了逆变桥晶闸管阀在换相完毕后晶闸管关断直到晶闸管再次处于正向电压下的熄弧时间。

对式(1)中各变量进行微分可得:

由式(2)可知逆变侧交流电压U、超前触发角β的降低和k、Id、Xc的升高都会导致γ减小,从而可能引发换相失败。在发生不对称性故障时,γ还与换相电压的相位移φ有关。对于多直流落点系统而言,多回直流是否会同时发生换相失败取决于各直流逆变站之间的电气耦合关系。此外,交流系统的强度、故障的作用地点及严重程度同样会影响到多馈入交直流混合电力系统换相,导致其失败。

文献[5]表明影响多馈入直流输电系统(Multi-inteed DC power system,MIDC)中换相失败及发生类型的2个重要指标分别是强耦合临界导纳和弱耦合临界导纳,通过对这两个参数进行分析得出了一些重要结论,有利于更好地研究逆变站之间换相失败的发生。文献[6]指出有效短路比(Effective short circuit ratio,ESCR)越小,交流系统越弱,逆变侧换流母线间的电气联系越紧密,则逆变站同时发生换相失败的概率越大。文献[6]较为详细地论述了影响MIDC换相失败的各种因素,但未考虑到直流输电线与交流输电线是并联运行的,这与实际的电力系统不相符。文献[7]在文献[6]的基础上运用基本理论知识,推导出了多馈入交、直流并联的高压直流输电系统耦合导纳和换相电压关系表达式。模型通过仿真验证了结论的正确性,对实际的大规模电力系统的换相失败研究具有一定的科研价值和意义。

2.2 预防换相失败的措施

考虑到换相失败的影响因素,目前用于预防的措施主要有以下几种。

2.2.1 减小多馈入相互作用因子。

国际大电网会议CIGRE发布了多馈入相互作用因子(Multi-infeed interaction factor,MIIF),用作衡量多直流馈入交直流系统中不同直流系统逆变站交流母线之间,通过受端交流系统相互作用程度的指标[8]。该指标定义如下:

对第i个节点施加小扰动,使得第i个节点的电压大小产生约1%的变化量,这个变化量记为△Ui;测量第 j个节点的电压大小的变化量,这个变化量记为△Uj。那么定义第i个节点对第j个节点的相互作用因子为:

假设t时刻,第i回直流逆变侧换流母线发生三相对称接地故障并引起第i回直流发生换相失败。通过式(3)则有:

式中:ULi0、ULj0—分别为换流母线i和换流母线 j的正常电压;

ULimin、ULjmin—分别为换流母线i和换流母线j故障期间的最低电压。

由于单馈入直流输电系统中的熄弧角表达式仍然适用于多直流落点系统,而直流换流母线电压跌落是引发换相失败的最重要原因,将式(4)代入式(1)有:

由式(6)可以看出,熄弧角γj随着MIIFji的减小而增大,能够减小第j回直流换相失败的产生。

2.2.2 增大β或者γ的整定值

β或者γ的整定值的增大能有效地减少逆变侧换相失败的发生,但同时降低了直流系统的传输容量,增大了逆变站的无功吸收,因此该方法降低了直流输电系统运行的经济性[9],采用时应对直流系统进行综合考虑。

2.2.3 新型换流器的应用

一般情况下,传统的高压直流输电(HVDC)均采用相控换流器(PCC)技术,它只能控制阀的开通而不能控制其关断,因此,当受端系统因短路容量的缺额而不能提供足够换相电流时,无法保证阀的换相可靠,极易导致逆变器发生换相失败[10]。而采用新型换流器如电容器换相换流器(Capacitor commutated converter,CCC)时,可以有效减少换相失败发生的几率,甚至可以完全避免换相失败的发生。但当换流器发生逆弧故障时,换流阀可能承受过电压、过电流而引发功率逆转。

3 电力系统功角//电压稳定性

在多馈入交直流混合电力系统中,交流电力系统的功角稳定性和电压稳定性与直流系统及其控制密切相关。对两端的交流系统而言,直流输电系统通常被认为是具有快速动态特性的负荷或者功率源。当传输的直流功率较大时,在交流系统发生故障和恢复期间,两端交流系统的功角及电压稳定性主要受直流输电系统行为的影响。因此,在研究多馈入交直流混合电力系统的电压及功角稳定性时应充分考虑直流系统换流器的控制模式以及多条直流输电线路的辅助和协调恢复控制等。

直流系统的控制主要包括定电流/定熄弧角、定功率/定熄弧角、定电流/定电压和定功率/定电压控制4种方式,大多数情况下整流站采用定电流控制方式,而逆变站采用定电压/定熄弧角控制。在实际系统中,由于直流系统的控制作用,可能出现动态无功需求得以抑制,但同时暂态期间的有功缺额增大。这时有无功特性之间表现出一种相互竞争的关系,由于系统的强非线性,有功和无功的变化幅度并不是等量的,因而需要有效量化有功恢复和无功需求,将功角和电压进行综合考虑。

3.1 功角稳定性

在交直流混合电力系统中,当交流系统发生故障或者直流输电系统因内部故障而导致双极闭锁时,会导致大范围的功率转移,进一步使得系统功角失稳。在多馈入交直流电力系统中更是如此,若不能快速切除故障,可能会出现多条线路同时闭锁,系统稳定性遭到破坏[10]。

文献[11]指出了多馈入交直流混合电力系统功角稳定性对受端负荷模型的不同影响,研究表明:在恒功率或者动态的负荷下功角稳定性较差、而在恒电流负荷下处于居中、在恒阻抗负荷下则较好,这主要是由不同负荷模型使得系统在恢复过程中吸收的无功功率不同,造成电压下降程度不同所导致的。可见,功角稳定性与换流母线的电压也有一定联系。文献[12]基于几何微分理论,针对受大扰动的多馈入交直流混合电力系统,提出了一种改善多直流混合电力系统暂态稳定的非线性控制方法;针对华中—华东多馈入交直流系统,文献[13]采用直流功率紧急控制方法,实现了多回直流系统的相互支援,提高了受端系统的稳定性;文献[14]针对多馈入交直流混合电力系统,在传统的控制结构中增加了一个模糊逻辑控制单元,阻尼控制器可以自适应地在线控制系统的移相角,避免了运行方式变化时阻尼控制器大幅调节而威胁系统运行稳定性的情况。

3.2 电压稳定性

在多馈入交直流混合电力系统中,因直流系统运行和控制方式的多样性,无功功率调节和电压稳定问题远比纯交流和单馈入直流系统更为复杂。目前,运用到多馈入系统电压稳定的许多方法都是在交流或单馈入系统的基础上进行研究的。

3.2.1 最大功率曲线法

最大直流功率曲线法以dP/dI=0作为系统电压稳定的临界点,当dP/dI>0时认为系统稳定,当dP/dI<0认为系统不稳定。与直流输电系统最大功率运行点的位置密切相关的是交流系统的电压支撑强度。文献[15]针对特定的系统,分析了各直流子系统对电压稳定的影响,并将这种方法推广到多馈入交直流混合电力系统中,得到了多馈入直流的最大功率曲线。但该方法过于简化了交流系统的等值网络,只能为前期规划提高相关参考。而在规划前期,短路比(Short circuit ratio,SCR)通常作为衡量交流系统强弱的标准[16],它被定义为交流系统短路容量与直流换流器额定容量的比值。交流系统的电压支撑强度越大,即短路比指标越大,在直流电流逐渐增大的过程中,交流系统换流母线电压下降幅度越小,相应地直流电压下降越小,进一步使得直流输电系统输送的功率越大。文献[17]利用阻抗矩阵深入定义了多馈入有效短路比的计算公式,分析了暂态过电压、电压稳定等与它之间的关联关系,但是缺乏相应的理论基础,也并未给出判别系统强弱的具体指标。

3.2.2 电压稳定因子

电压稳定因子(VSF)定义为对某一给定的功率水平,无功功率的变化引起的换流母线电压变化。当dV/dQ>0时认为系统稳定,当dV/dQ<0时认为系统不稳定。文献[18]说明了VSF和ESCR之间的关联关系,但只能定性地判断系统能否保持稳定,并不清楚系统离电压失稳点到底还有多远。文献[19]将这种方法推广到多馈入交直流混合电力系统中,提出了评估换流母线电压稳定性的模型和算法。

3.2.3 其他方法

文献[20]在多馈入交直流混合电力系统中引入特征值分析法,利用潮流的雅可比矩阵和特征值分解技术分别提供电压失稳的裕度及控制信息,最终可以通过母线参与因子来确定影响电压稳定的关键节点。文献[21]将连续潮流法和崩溃点法运用到多馈入交直流混合电力系统中,并算得系统的功率裕度。文献[22]在多馈入系统中针对非线性规划方法的应用进行了深入研究。文献[23]在最优控制和在线辩识原则的基础上,运用协调控制机制大大改善了交直流混合系统的动态特性,并使得发生暂态电压失稳的危险性有效降低。

4 直流系统协调恢复控制策略

直流系统的控制方式和协调恢复策略决定了直流系统的稳态及其动态性能。在交流侧发生大扰动后,直流系统应采取何种紧急功率支援控制,并制定相应的恢复策略实现系统的稳定至关重要,但目前针对多直流输电的控制恢复策略研究比较少,这与其复杂的控制结构有关。考虑到直流输电系统具有快速可控性,可以通过加强各控制器间的协调来制定相应的策略,从而实现对交流输电系统的紧急功率支援。下面将从直流输电控制系统的基本结构来探讨具体的协调恢复策略。

4.1 直流输电控制系统的分层结构及协调实现方式

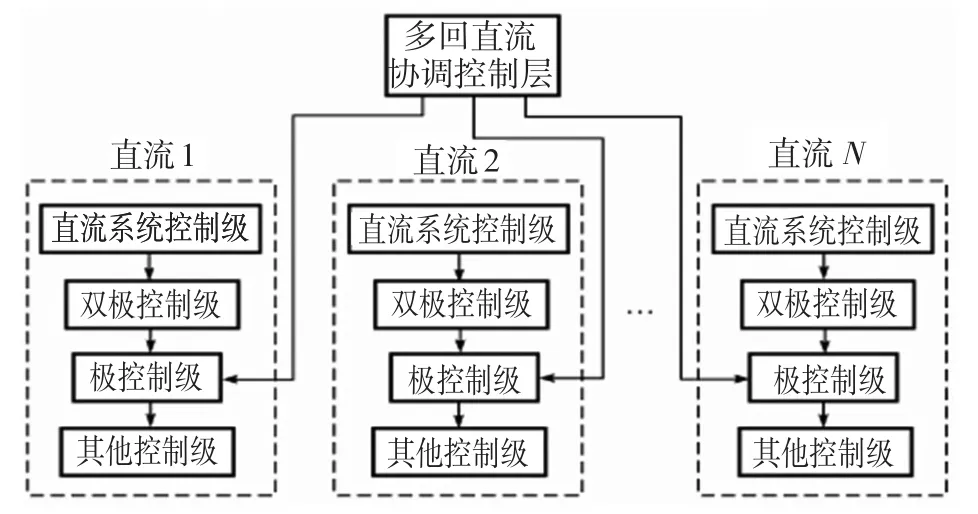

一般将直流输电控制系统分为3个层次,主控制级(或双极控制级)为第1层,极控制级为第2层,阀组控制级则为第3层,如图1所示。双极控制级接收来自调度中心的直流输送指令(pset),经控制运算发送直流电流指令(Ides)给极控制级,然后再发送触发角指令(αord)给各个阀组控制单元,最终实现对直流系统的逐层控制。为了让低层控制跟踪高层控制的指令,直流输电控制系统的3个层次在响应时间上应有明显区别,以保证整个控制系统能够平稳运行。一般控制的层次越高,响应的速度反而会越慢。

图1 直流系统控制分层结构

根据直流输电系统控制结构及控制器的特性,可通过图2所示方案实现多回直流系统的协调控制。

图2 MIDC系统协调控制实施方案

该方案直接作用于各直流的极控制级,通过改变相应的直流控制参数,如低压限流参数、PI控制参数等达到多直流协调恢复的目的。

4.2 渐变的直流恢复策略

大扰动后多回直流采取渐变的策略交错提升功率将有助于降低后续换相失败的风险,优化受端系统的恢复性能。文献[24]通过对整流侧的电流整定值进行更改,采用步进方式实施对直流系统的恢复,此时系统的整体性能可以达到最佳。与此同时,该策略对不同的故障地点及类型均具有良好的适应能力。文献[25]提出了一种当多直流落点受端系统电气距离很近时多个直流的协调恢复策略。具体实现方法为:各直流逆变侧采用定电压控制,而在整流侧修改直流功率的整定值。该方法改善了南方电网各直流恢复的性能,在交流侧发生严重故障后,可以不切或者少切负荷达到系统的稳定。

4.3 附加辅助控制策略

附加辅助控制策略即在现有的直流常规控制器上加上一些辅助控制,通过调节控制角、优化控制参数来达到改善直流系统恢复性能的目的。文献[26]将直流调制器的参数设计问题转化为一个非线性最优问题的求解,通过优化调节各直流系统控制器的参数以实现协调控制的目的。该参数设计方法自身考虑了复杂的非线性因素,省去了系统简化以及线性化的过程。文献[27]在建立有新型HVDC的交直流混合系统模型的基础上,提出了利用它的快速调节能力,以发电机和交流系统的有关变量形成新的性能指标,而制定稳定交直流系统的新型控制方式。并通过遗传算法对控制器参数进行优化,形成一种新型的优化控制策略。文献[28]研究了逆变站交流母线电压大幅波动过程中,直流逆变站各主要电气量及其与交流电网交换的动态无功的非线性轨迹,系统地分析了低压限流启动点参数、PI参数、直流控制方式以及电压测量时间常数等对逆变站动态无功轨迹的影响。但是全面考虑不同直流控制方式对无功动态特性的影响还有待进一步深入。文献[29]解析了整流器的动态无功非线性轨迹特征,分析了控制参数及控制方式对动态无功轨迹的影响,验证了优化直流控制参数可以缓解故障时对整个交直流系统的影响。文献[30]将模糊控制理论和低压限流环节(VDCOL)的控制机理相结合,构建了一个变结构的Fuzzy-VDCOL控制,并将其应用于多馈入直流故障后的协调恢复。系统仿真表明Fuzzy-VDCOL的控制效果明显优于传统的VDCOL控制,能够加快系统的恢复。

由于直流控制强非线性、响应特性复杂,其对直流系统有功、无功动态特性的影响机理和途径尚未形成清晰明确的理论,已有的协调恢复控制方法都有其各自的优缺点,严重制约着交直流电力系统的安全稳定和运行,因此对多直流恢复控制进行进一步的研究有着重要的理论意义和实践价值。

5 分析结果

针对以上对多馈入交直流混合电力系统相互影响的分析,可知:

(1)与传统的单馈入交直流输电系统相比,多馈入交直流混合电力系统有着更为复杂的交直流相互影响及各直流子系统间的相互作用,因此对其进行相关研究至关重要。

(2)换相失败、电压/功角稳定和直流协调恢复问题是研究多馈入交直流混合电力系统交直流相互影响的基础,本文对这些问题进行了比较详细的分析,提出了现有控制和恢复策略的特点及存在的问题,希望能对多馈入交直流混合电力相互影响的进一步研究有一定的参考价值。

6 结论

(1)从换相失败的机理出发,提出了引起换相失败的主要因素及其影响规律,并指明了目前用于预防换相失败的措施。

(2)在多馈入交直流混合电力系统的稳定性研究中,由于直流系统的控制作用,可能出现动态无功需求得以抑制,但同时暂态期间的有功缺额增大,因此,需要将功角稳定和电压稳定进行综合考虑。

(3)从直流输电控制系统的基本结构出发,分析了两种协调恢复策略的研究现状,为进一步对多馈入交直流混合电力系统的研究提供了有效帮助。

(4)随着多馈入交直流混合电力技术的广泛采用,负荷中心直流落点进一步增加,区外送电比例进一步加大,系统动态无功备用容量进一步降低,受端系统暂态电压稳定性问题日益突出,但现有研究尚未形成完整的理论与分析体系,如目前多是对直流控制参数与功率特性进行定性分析,对于它们的定量分析需要进一步研究与完善。

[1] 赵畹君.高压直流输电工程技术[M].北京:中国电力出版社,2004.

[2] 徐政.交直流电力系统动态行为分析[M].北京:机械工业出版社,2004.

[3] 李兴源.高压直流输电系统的运行和控制[M].北京:科学出版社,1998.

[4] 戴熙杰.直流输电基础[M].北京:水利电力出版社,1999.

[5] 杨卫东.多馈入直流输电系统的控制策略研究[D].杭州:浙江大学,2001.

[6] Chang-chun Z,Zhen X.Study on commutation failure of multi-infeed HVDC system[C].Proceedings of International Conference on Power System Technology,2002,4: 2462-2466

[7] 何朝荣,李兴源.影响多馈入高压直流换相失败的耦合导纳研究[J].中国电机工程学报,2008,28(7):51-56.

[8] Nayak R.N.,Sasmal R.P.,Sehgal Y.K,etc.AC/DC Interactions in Multi-infeed HVDC Scheme:a Case Study [C],IEEE Power Conference.India:IEEE,2006:5.

[9] 林凌雪,张尧,钟庆,等.多馈入直流输电系统中换相失败研究综述[J].电网技术,2006,30(17):40-46.

[10]毛晓明.大规模交直流电力系统的稳定性与协调控制研究[D].广州:华南理工大学,2002.

[11]王正风,薛禹胜,杨卫东.受端负荷模型对交直流系统稳定性的影响[J].电力系统自动化,2006,30(18):13-16.

[12]杨卫东,徐政,韩祯祥.混合交直流电力系统的非线性调制策略[J].中国电机工程学报,2002,22(7):1-6.

[13]杨卫东,薛禹胜,荆勇,等.南方电网中直流输电系统对交流系统的紧急功率支援[J].电力系统自动化,2003,27(17):68-72.

[14]汪娟娟,张尧,黄敏等.多馈入HVDC的模糊自适应协调阻尼控制器设计[J].电力系统自动化,2008,32 (2):16-20.

[15]Denis L H A,Andersson G.Power stability analysis of multi-infeeded HVDC system[J].IEEE Trans on Power Delivery,1998,13(3):923-931.

[16]徐征.联于弱交流系统的直流输电特性研究之一:直流输电的输送能力[J].电网技术,1997,21(1):12-16.

[17]Paulo F D T,Bernt B,Gunnar A.Multi infeed short circuit ratio-aspects related to multiple HVDC into one AC network[C].Transmission and Distribution Conference&Exhibition:Asia and Pacific,Dalian,China,2005.

[18]Franken B,Andersson G.Analysis of HVDC converter connected to weak AC system[J].IEEE Trans on Power System,1990,5(1):235-242

[19]Denis L H A,Andersson G.Voltage stability analysis of multi-infeeded HVDC system[J].IEEE Trans on Power Delivery,1997,13(3):1427-1437.

[20]Denis L H A,Andersson G.Use of participation factors in modal voltagestability analysis of multi-infeed HVDCsystems[J].IEEE Trans on Power Delivery,1998, 13(1):203-211.

[21]Denis L H A,Andersson G.Quasi-static stability of HVDC systems considering dynamics effects of synchronous machines and excitation voltage control[J].IEEE Trans on Power Delivery,2006,21(3):1501-1514.

[22]张梅.交直流混合系统电压稳定性分析的研究[D].成都:四川大学,2006.

[23]Hammad A E.Stability and control strategy for parallel operations of AC and DC transmission systems[C].IEEE Conference Publication,1996.

[24]J.Reeve,S.P.Lane-Smith,Multi-infeed HVDC transient response and recovery strategies[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1993,8(4):1995-2001.

[25]杨卫东,薛禹胜,荆勇,等.南方电网中多个直流系统间的协调功率恢复策略[J].电力系统自动化,2003,27 (15):67-70.

[26]刘红超,李兴源,王路,等.多馈入直流输电系统中直流调制的协调优化[J].电网技术,2004,28(1):5-9.

[27]陈蔓,陆继明,毛承雄,等.基于遗传算法的优化控制在VSC-HVDC中的应用[J].电力系统及其自动化,2006,18(4):20-23.

[28]张建设,张尧,张志朝,等.直流系统控制方式对大扰动后交直流混合系统电压和功率恢复的影响[J].电网技术,2005,29(5):20-24.

[29]郑超,汤涌,马世英,等.直流整流站动态无功特性解析及优化措施[J].中国电机工程学报,2014,34(28): 4886-4896.

[30]YANG Dachun,LIU Tianqi,LI Xingyuan,etc.Study of An Adaptive Fuzzy VDCOL Control Strategy for Coordinated Recovery of Multi-feed in HVDC System[C].Power and Energy Conference(APPEEC),2010,Asia-Pacific.2010.

Research survey for interactions between multi-infeed AC and DC hybrid power system

ZHANG Yan,YOU Yuchen,ZHOU Lei

(School of Automation,Guangdong University of Technology,Guangzhou Guangdong 510006,China)

In multi-infeed AC and DC hybrid power system,due to a number of DC lines fall in the same AC power grid,closer electrical distances among DC converter stations,and large reactive power consumption,there are very complicated interaction influence in the AC and DC system normally based on the converter bus ties.Around the interactions between multi-infeed AC and DC system,this paper summarizes the problems of present situation of the research on commutation failure,angle/ voltage stability of power system,coordinate recovery of DC system after disturbance,and so on, analyzes the features and defects of existing control and recovery strategies.Provides a reference for the research of multi-infeed AC and DC hybrid power system in future.

multi-infeed AC/DC hybrid power system;commutation failure;angle/voltage stability;coordination recovery of DC system

TM71

A

1672-3643(2017)01-0022-07

10.3969/j.issn.1672-3643.2017.01.005

广东省自然科学基金项目(2014A030313509)

2016-11-04

张妍(1992),女,工学硕士,研究方向为电力系统稳定分析与控制。

有效访问地址:http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1672-3643.2017.01.005