树鼩角膜原代上皮细胞的分离培养、纯化与鉴定

苗雨润, 宋庆凯, 匡德宣, 陈玲霞, 尹博文, 李晓飞, 代解杰

(中国医学科学院/北京协和医学院, 医学生物学研究所树鼩种质资源中心,云南省重大传染病疫苗研发重点实验室, 昆明 650118)

树鼩角膜原代上皮细胞的分离培养、纯化与鉴定

苗雨润, 宋庆凯, 匡德宣, 陈玲霞, 尹博文, 李晓飞, 代解杰

(中国医学科学院/北京协和医学院, 医学生物学研究所树鼩种质资源中心,云南省重大传染病疫苗研发重点实验室, 昆明 650118)

目的 建立树鼩角膜上皮细胞(CECs)稳定的体外培养技术,为人类角膜疾病研究提供新的实验材料。方法 使用改进的双酶消化法取得树鼩CECs, 用转化生长因子-β(TGF-β)抑制剂配合梯度消化对树鼩CECs进行纯化,角蛋白3/12抗体对CECs进行免疫荧光检测及鉴定。结果 优化的酶消化法可以快速、有效得到高纯度的树鼩CECs。TGF-β 抑制剂及梯度消化法可以达到良好的纯化目的,纯化的CECs在传代过程中仍保持良好形态。树鼩CECs免疫荧光染色显示角蛋白3/12单克隆抗体阳性。结论 成功建立了一种有效、简单、经济适用的树鼩角膜上皮原代细胞的体外培养技术,所获得的原代细胞具有较好的上皮细胞形态特征并可以连续传代,为眼科疾病的研究提供一种新材料。

树鼩; 角膜上皮细胞(CECs); 原代培养; 优化; 鉴定

角膜细胞的成功培养是近年来角膜病研究与治疗的基础,随着研究进展的日渐深入,对角膜细胞的培养提出了更高要求。近年来,随着细胞体外培养技术的发展, 体外构建生物工程角膜进行移植成为治疗角膜病新趋势,其中高质量的角膜上皮种子细胞是构建生物工程角膜并成功移植的重要影响因素[1]。但由于人类角膜供体的极其短缺,限制了实验研究的进展,因此,寻找一种合适的、可以代替人类角膜上皮细胞(CECs)迫在眉睫。目前,成功的原代CECs培养模型已经从人、兔、鼠、牛和猪[2-6]以及猴制备而得。但是,由于这些动物与人类的种属差异性过大或角膜的结构和形态与人类角膜的结构形态差异极大,从而无法应用于人类角膜疾病病理及药理的研究。猕猴的角膜结构及角膜细胞形态与人高度相似,被认为可以用于人类角膜疾病研究[7],但由于猕猴的应用成本过高且存在一定的伦理学争议,一直以来未能广泛应用于角膜疾病动物模型的构建。近年来,树鼩作为一种新型实验动物,因其分类地位上相比小鼠和大鼠要更接近于人,加之易于饲养与分布广泛的特点,目前已经广泛应用于多种人类疾病模型的研究,具有很强的应用潜力[8]。近年有学者[9]研究表明,树鼩角膜细胞的形态与发育过程都与人类的角膜细胞具有高度的相似性,其角膜的组织学特点、相关参数以及与人类的相似度引起了研究人员高度关注,被认为是一种可用于研究人类角膜疾病的实验动物。虽然CECs的培养在国内外已有不少报道,且培养技术一直不断改进[10-12],但目前仍没有任何关于树鼩CECs体外培养的报道。以往报道的关于角膜细胞的培养技术一直存在方法复杂和培养条件昂贵,对细胞损伤较大导致细胞活力降低,以及杂质成纤维细胞难以被去除等问题,导致得到CECs纯度不高、难以传代、细胞形态易发生改变,这严重制约了体外培养的角膜细胞的应用范围。此外,经试验验证,已报道的方法也并不适用于树鼩的CECs培养,因此,寻求一种有效、简单、经济的方法来建立树鼩CECs,对眼表疾病、角膜病的基础研究具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 实验动物

本实验使用的滇缅树鼩是由中国医学科学院医学生物学研究所树鼩种质资源中心提供的1月龄树鼩4只(雌雄不限)[SCXK(滇)K2013-0001],[SYXK (滇)K2013-0001)]。

1.2 主要试剂及仪器

Ham’s F12细胞培养液、M199细胞培养液、青霉素、链霉素均购自美国HyClone公司; 胎牛血清(FBS)、0.25%胰蛋白酶-0.02%EDTA混合消化液均购自以色列BI公司; 抗坏血酸钠购自北京索莱宝科技有限公司; ITS(Insulin-Transferrin-Selenium Solution)购自美国Gibco公司; 选择性ALK5抑制剂(SB431542)购自美国Selleck公司; 表皮细胞生长因子(EGF)购自美国PeproTech公司, 小鼠角蛋白3/12 (CK3/12)单克隆抗体(ab68260)购自英国Abcam公司;荧光标记的兔抗鼠IgG(H+L)购自美国Merck公司;硫酸软骨素购自山东西亚试剂公司, 显微操作仪(CDSD230)、倒置显微镜(ECLIPSE)均购自日本Nikon公司; CO2孵育箱(CO2T/C)购自美国Thermo公司。

1.3 试验方法

1.3.1 树鼩原代CECs的取材 取1月龄树鼩,注射1 mL质量分数1%戊巴比妥钠溶液致死,将其完整角膜取下后剪碎,加入3 mL消化液(胶原酶75 μg/mL, 中性蛋白酶20 μg/mL, DTT 0.5 mg/mL, 体积分数1% FBS,DMEM 低糖),置于37 ℃摇床上消化2 h后1 500 r/min离心10 min,用培养液冲洗3次后重悬细胞,吹打混匀后移至25 cm2培养瓶中,在37℃,体积分数5%CO2条件下培养。

1.3.2 原代细胞培养 使用Ham’s F12/M199以1∶1配制的培养液培养原代细胞,在上述培养基内添加体积分数5%FBS,5 μg/mL抗坏血酸钠溶液, 5 μg/L胰岛素, 体积分数1% ITS, 5 ng/mL EGF,100 U/m L 青霉素和100 μg/mL链霉素,5 ng/mL EGF。在37 ℃,体积分数5% CO2条件下培养,隔日换液。

1.3.3 树鼩CECs的纯化 在原代细胞生长融合至50%, 在培养液内添加转化生长因子-β(TGF-β)抑制剂(10 μmol/L)抑制杂质成纤维细胞生长, 每隔3 d观察一次纯化效果。

联合使用梯度消化法去除杂质成纤维细胞,即使用质量分数0.25%胰蛋白酶-0.02%EDTA混合消化液消化1~2 min,电子显微镜下观察到大部分成纤维细胞变圆、悬浮后用含体积分数10%FBS细胞培养液终止消化,反复吹打后弃掉消化下来的细胞,PBS冲洗3次后添加培养液继续培养。

1.3.4 树鼩CECs的鉴定 角蛋白3/12(CK3/12)免疫荧光染色鉴定纯化的、传至P3代的CECs,待其生长至80%融合后,PBS清洗2次,使用质量分数4%的甲醛溶液固定20 min,PBS清洗3次(每次2 min),0.5%的Triton-X100穿孔15 min,PBS漂洗3次,山羊血清封闭液封闭30 min,PBS漂洗3次, 加入质量分数3%BSA稀释的小鼠角蛋白3/12单克隆一抗(1∶200),4 ℃过夜,PBS漂洗三次,加入质量分数1% BSA稀释的荧光标记的兔抗鼠IgG(1∶200), 37 ℃孵育1 h,PBS漂洗三次,抗淬灭封片剂封片, 在荧光显微镜下观察。对成纤维细胞用相同方法进行免疫荧光染色, 作为阴性对照。

2 结果

2.1 树鼩CECs形态学观察结果

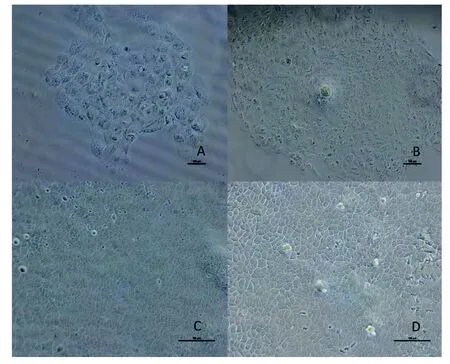

实验得到的树鼩CECs长势良好,12~18 h后见多数细胞贴壁,形态呈现多样性,以卵圆形、长梭形为主。3 d后见细胞呈乳头状向周围漩涡状散开,局部密度明显增高,呈扁平单层多边形形态,少部分外围细胞呈长梭形, 具有伪足。6~7 d后,大部分细胞融合为一个圆形细胞群落,细胞形态以多边形、单层为主,少部分细胞呈长梭形放射状生长,表明有基质细胞参杂其中。12 d左右细胞基本达到融合状态,形态呈扁平单层不规则多边形,部分细胞体积增大。此时可进行传代,经纯化的细胞传代过程中仍可维持良好形态(图1)。

2.2 树鼩CECs的鉴定

角蛋白3/12免疫荧光染色结果呈阳性,符合树鼩CECs的一般特征,对照组成纤维细胞呈阴性结果。使用DAPI对细胞核进行复染以初步鉴定上皮细胞的纯度,结果显示纯度高达95%以上(图2)。

图 1 树鼩CECs形态学观察Figure 1 The morphology of corneal epithelial cell from tree shrew in culture

图 2 树鼩CECs的免疫荧光鉴定(100×)Figure 2 Immunofluorescence of corneal epithelial cells from tree shrew (100×)

3 讨论

自1950年代细胞体外培养技术兴起以来,关于角膜细胞的培养在国内外已有不少报道,虽然相关培养技术一直在不断改进,且眼表疾病的临床前与临床研究日益增多,但可以应用于人类角膜疾病研究的角膜细胞模型的建立一直难以实现[13]。近年来,树鼩作为一种新型的实验动物被广泛应用于人类疾病动物模型的建立。目前研究[9]已表明树鼩的角膜与人类的角膜无论从结构还是细胞形态上都高度类似,但并没有针对树鼩角膜细胞体外培养的相关报道。

目前, 原代CECs培养模型已经成功从人、兔、鼠、牛和猪[14]以及猴制备而得。Kawazu等[15]最先开发了一种兔原代CECs培养模型,主要用于研究药物的渗透和主动转运。此细胞模型虽然具有与完整的兔角膜类似的复层结构和桥粒,但是该模型的细胞跨膜电阻值(trans epithelial electrical resistance)只有150 Ψ/cm2,而且14C甘露醇的渗透性为离体兔角膜的100倍[16],说明细胞间紧密性连接较差,不能合理表征其屏障功能,故应用受到限制。而类似及更严重情况同样出现在鼠、牛等动物的CECs培养模型中,这表明这些动物可能很难被应用于人类角膜疾病病理方面的研究[17]。除此之外, 兔角膜面积是人角膜的2倍, 且眨眼频率不同,兔5次/h的低眨眼频率较人6~7次/min相比,减少了角膜前的药物溶液的流失[18],而其他动物诸如牛、猪等又与人存在极大的种属差异而不能应用于药理方面的研究。合适的人类角膜疾病动物模型及细胞模型的缺乏,一直以来极大地限制了应用于人类角膜疾病病理及药理研究的发展。不同于以往的实验动物,树鼩的眨眼频率在1~3次/5 min,这一点在相对于兔等动物方面与人类具有高度相似性。此外,有学者[19]用电子显微镜观察了树鼩角膜的超微结构,显示树鼩的角膜厚度虽然只有人类角膜的一半,但角膜结构与人类非常相似,从前向后也分为角膜上皮层、前弹力层、基质层、后弹力层和角膜内皮层,而绝大部分动物并不具有这样的结构,且树鼩角膜各层结构占角膜厚度的比例也跟人类的极为相似。也有学者[20]在比较了7种动物的角膜组织结构后认为兔是7种动物中最接近于人角膜结构的动物,可即便是最接近的,其与人角膜结构及形态的差异也相去甚远。吴敏等[21]研究表明,猕猴与树鼩由于在角膜上的各项参数与细胞形态上与人类的角膜高度相近,故认为猕猴与树鼩都可以作为研究人类角膜疾病合适的动物。本实验所取得的树鼩CECs无论从细胞形态、细胞大小还是单位面积的细胞数量上与活体内的树鼩CECs相比较都高度相似,初步认为具有树鼩活体CECs的一般特征,可以应用于人类角膜疾病的药理研究。

以往的CECs取材方法总结包括3种:组织块贴壁法[22]、消化法[23]与混合法[24]。本实验优化建立了一套适用于树鼩CECs的新的体外培养技术,本试验所采用的消化法没有选用对细胞损伤较大的胰酶,而是采用了对细胞损伤较小的胶原酶和中性蛋白酶,通过成分与配比的优化以达到消化目的,并且由于操作相对简单、体系更为封闭,从而大大降低了细胞被污染的几率。此外,以往使用传统消化法获得的CECs难以维持上皮细胞形态,并且由于胰蛋白酶对细胞伤害较大而影响传代数。本方法取得的树鼩CECs在后续的传代过程中没有出现明显的细胞衰老现象并保持了良好的上皮细胞形态,至少可以传至P18代细胞,镜下观察未出现明显的细胞活力降低现象。以往的CECs体外培养实验的难以持续,很大程度上是由于杂质成纤维细胞的难以被去除。Okimaru等[25]研究表明,使用TGF-β抑制剂(SB431542)可以抑制人成纤维细胞的生长,本试验尝试使用了TGF-β抑制剂(SB431542)以期达到纯化目的,结果表明这种TGF-β抑制剂对树鼩成纤维细胞的生长具有一定的抑制作用。此外,为实现更高程度的纯化目的,本实验在使用TGF-β抑制剂的基础上联合梯度消化法,可以将纯化效率达到95%以上。

树鼩CECs的培养及细胞系模型的建立为研究人类角膜病及眼表疾病提供了有效的研究手段。但本实验目前缺乏对体外原代培养细胞与活体细胞间系统的形态学及电生理学方面数据比较,不能明确两者间差异,故仍需不断完善。后续实验中发现,在传代过程中,传代超出P20代后细胞体积逐渐变大,细胞间隙也逐渐变大,当传至P25代以后细胞活力会逐渐下降,这可能与培养液中缺乏一些相关的细胞生长因子及弹力层细胞分泌的一些调节性旁分泌因子有关系,后续实验将围绕共培养及细胞信号通路等方面来探索着一种情况发生的可能性,使细胞更接近于活体CECs的生理或病理状态,从而可以更真实、全面、良好的反映角膜病及眼表疾病的病因、发病机制、药物防治的情况,此外也可作为树鼩CECs永生化的研究提供细胞源。总而言之,本研究通过长时间试验及多种方法的比较的证实,本实验方法所取得的CECs经免疫学鉴定是实验预期需要的种子细胞,不仅分离培养的条件相对容易,而且可以长期维持良好的CECs形态学特征并可以连续传代,是可靠的、可用的树鼩CECs。

[1] 谢立信. 我国角膜手术的现状和发展策略[J]. 中华眼科杂志, 2005, 41(8):702-704.

[2] Kahn CR,Young E, Leei H, et al. Human corneal epithelial primary cultures and cell lines with extended life span : In vitro model for ocular studies [J]. Invest Ophthalmol Vis Sci, 1993, 34(12):3429-3441.

[3] Chang JE, Basu SK, Lee VHL. Air-interface condition promotes the formation of tight corneal epithelial cell layers for drug transport studies[J]. Pharm Res, 2000, 17(6):670-676.

[4] Ellingson DJ, Yao KT. Separation and in vitro growth of mammalian corneal epithelial and endothelial cells[J]. Exp Cell Res, 1971, 66(2):478-482.

[5] Sarkar P, Basu PK, Carre F. Bovine corneal epitheliumin tissue culture [J]. Am J Ophthalmol, 1966, 61(3):553-557.

[6] Reichl S, Muller-Goymann CC. The use of a porcine organotypic cornea construct for permeation studies from formulations containing be funolol hydrochloride [J]. Int J Pharm, 2003, 250(1):191- 201.

[7] 朱勤, 胡敏, 刘海, 等. 超声乳化致恒河猴角膜内皮损伤动物模型的建立[J]. 眼科新进展, 2013, 33(2):110-112.

[8] 徐林, 张云, 梁斌, 等. 实验动物树鼩和人类疾病的树鼩模型研究概述[J]. 动物学研究, 2013, 34(2):59-69.

[9] 周广龙, 朱勤, 李振宇, 等. 树鼩在眼科学的基础研究进展[J]. 中国实验动物学报, 2015, 23(6):652-655.

[10] Ebato B, Friend J, Thoft RA. Comparison of limbal and peripherial human corneal epithelium in tissue culture[J]. Invest Ophthalmol Vis Sci, 1988, 29(10):1533-1537.

[11] Hoppenreijs VP. Corneal endothelium and growth factors[J]. Surv Ophthalmol, 1996, 41(2):155-162.

[12] Sladowski D, Liberek I, Lipski K, et al. Culture of the primary corneal epithelium as a potential component of test batteries for eye irritancy testing [J]. Toxicol In Vitro, 2005, 19(7):875-878.

[13] 王瑞鑫, 樊廷俊. 角膜上皮细胞体外培养技术的研究进展[J]. 山东大学学报: 医学版, 2012, 50(6):31-37.

[14] 姚晨, 孙考祥, 梁娜. 角膜上皮细胞培养模型及其在眼部药物研究中的应用进展[J]. 中国新药杂志, 2010, 17(23): 2147-2151.

[15] Kawazu K, Shiono H, Tanioka H, et al. Beta adrenergic antagonist permeation across cultured rabbit corneal epithelial cells grown on permeable supports [J]. Curr Eye Res, 1998, 17(2):125-131.

[16] Huang AJ, Tseng SC, Kenyon KR. Paracellular permeability of corneal and conjunctival epithelial [J]. Invest Ophthalmol Vis Sci, 1989, 30(4):684-689.

[17] 张敏, 钟良玉. 角膜上皮细胞体外培养的研究进展[J]. 中国中医眼科杂志, 2008, 18(1):56-58.

[18] Urtti A, Salminen L. Animal pharmacokinetic studies [M]. A. K.Mitra(Ed.). Ophthalmic Drug Delivery Systems. New York: Marcel Dekker, 1993:121-136.

[19] Almubrad T, Akhtar S. Structure of corneal layers, collagen fibrils, and proteoglycans of tree shrew cornea [J]. Mol Vision, 2011, 17:2238-2291.

[20] 张睿, 谢若衷, 周翔天, 等. 七种动物正常角膜组织结构的比较性研究[J]. 眼科, 2015, 5:341-347.

[21] 吴敏, 李娜, 孙晓梅, 等. 恒河猴和树鼩角膜内皮细胞的比较分析[J]. 中国实验动物学报, 2016, 24(2):164-168.

[22] 任玫卿, 栾洁. 兔角膜上皮细胞体外原代培养方法的研究[J]. 东南大学学报: 医学版, 2008, 27(2):90-94.

[23] 刘兴华, 朱美玲. 组织块培养角膜缘上皮细胞的生物学特征观察[J]. 安徽医科大学学报, 2002, 37(4):262-264.

[24] Noriko K, Nigel J, Full W, et al. Cultivation of corneal epithelial cells on intact and denuded human amniotic membrane[J]. IOVS, 2000, 41(9):2506-2513.

[25] Okumura N, Kay EP, Nakahara M, et al. Inhibition of tgf-b signaling enables human corneal endothelial cell expansion in vitro for use in regenerative medicine[J]. PLoS One, 2013, 8 (2):e58000.

Primary Isolation, Culture, Purification and Identification of Corneal Epithelial Cells in Tree Shrew

MIAO Yu-run, SONG Qing-kai, KUANG De-xuan, CHEN Ling-xia, YIN Bo-wen, LI Xiao-fei, DAI Jie-jie

(Center of Tree Shrew Germplasm Resources, Institute of Medical Biology, the Chinese Academy of Medical Science and Peking Union Medical College, Yunnan Key Laboratory of Vaccine Research and Development on Severe Infectious Diseases, Kunming 650118, China)

Objectives To establish a stable technique for primary isolation, culture and purification and identification of tree shrew (Tupaia belangeri) corneal epithelial cells, and to provide a new experimental material for reserch of human ophthalmic corneal diseases.MethodsThe primary corneal epithelial cells from tree shrew were obtained by improved double digests method, the cells were purifed by method of cornea peeled off with transforming growth factor(TGF)-β inhibitors, achieve the purpose of identification by the method of immunofluorescence with keratin 3/12 antibody.ResultsThe primary corneal epithelial cells from tree shrew with high activity and purity were obtained by double digests method. The corneal epithelial cells were purified food by TGF-β inhibitors and gradient digestion, and the purified cells was maintained a good epithelial cells shape in the subculture. The result of tree shrew corneal epithelial cells by immunofluorescence staining with keratin 3/12 monoclonal antibodies were shown positive.ConclusionAn efficiency, simple and economic method was estabilshed for in vitro tree shrew corneal epithelial cells. The primary corneal epithelial cells from tree shrew with high activity and purity were obtained by double digests method, the subcultured cells was maintained a good epithelial cells shape. It will supply a new materials for eye diseases research .

Tree shrew (Tupaia belangeri); Corneal endothelial cells; In vitro; Primary culture; Optimization

Q95-33

A

1674-5817(2017)02-0130-06

10.3969/j.issn.1674-5817.2017.02.009

2016-08-01

国家科技支撑计划项目 (2014BAI01B00), 云南省联合支持国家计划项目(2015GA009)

苗雨润(1993-), 男, 硕士, 研究方向: 人类疾病动物模型。 E-mail: miaomiao415@vip.qq.com

代解杰(1961-), 研究员。E-mail: djj@imbcams.com.cn