今昔桂林行

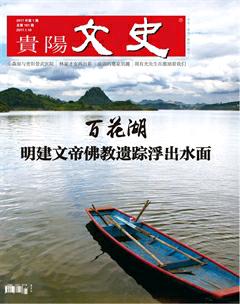

如果说贵州的山是峰峦际天、连绵不绝,显得雄伟壮丽,那么,桂林的山水则是平地起风雷。观赏桂林的山水,就像是在棋盘上博弈。说是桂林不能与贵阳相比,因为资源缺乏,只有“甲天下的山水”,于是就把这“甲天下的山水”作为一项资源来开发,通过旅游,招揽四面八方性喜湖光山色的客人来此观光,从而振兴桂林的经济文化。

此行去桂林,因为曾经有过一次桂林之行。由于时代环境的不同,行时的意念和心情殊异,其感受是很不一样的。

今天的社会,旅游成为一种时尚。在服务行业里,则是一项热门話题,还在不断升温,旅行社应时而生,旅游被纳入有组织的团队活动。“桂林三日游”,就是贵阳旅游社团组织的一个旅游项目。

桂林,有甲天下的山水,又是文化名城,为世人所仰慕,游客络绎不绝。可是,笔者已是年过九旬的老朽,体力衰退,行动、生活,诸多不便,再也没有年轻时候的那种雅兴要去游山玩水。何况昔日的桂林行,是在为摆脱困扰,被迫出走,心情急迫,毫无游兴。

这次桂林行,是女儿新苗主动从旁助兴,说是可以去分享高铁的快捷舒适。我知道,今天的中国高铁已经成为引领世界陆上交通的新潮流,值得去品味品味。抗战时期的桂林,曾经是个重要的中转站,接待过多少文化人,其中就有贵州的谢六逸和他的战友沈雁冰。他们从上海孤岛取道香港进入桂林,然后从这里北上贵阳,辗转去到重庆,为抗战效力。

我也是因为抗战才去过桂林。而今旧地重游,或许可以捡回几缕少年的历史记忆,不失为一桩晚年的幸事,于是就随行而去了。

那天,儿媳秀萍开车送我到金阳,然后与新苗一道打车去贵阳北站。在站上从导游手上接过去桂林的车票,乘坐成都铁路局的高铁和谐号动车组列车。在站台上看到,银光闪烁的流线型车身恍若一条长龙,横卧在身前待发。进到车厢入座,一律软席,就像坐在家里的沙发上一样舒适。列车时速最高可达300公里,与普通列车相比,如果说从前是“跑步”,那么现在就是“飞驰”了。

10时44分,列车准时开行。于是浮想联翩,往日桂林行的情景又如丝如缕般重现在眼前,于是和新苗谈起了往日的桂林之行。其实那段经历她早就知道,因为我曾经毫不隐讳地将自己的家族和个人的行迹公之于世,其中的《军人梦的破灭》(收入《苗家风云录》,贵州民族出版社,2006年12月版)和《高原的路》(收入《山居鸟言录》1992年1月版)就是最初的两篇。昔日的少年不知世事,懵懵懂懂,去桂林的行动带有几分盲目性,既没有“忠孝不能两全”的悟性,更没有“救国救民”的远大抱负。后来,读了鲁迅的书,才有所了悟。

鲁迅先生说,世上本无路,人走的多了,便成了路。而路,是从荆棘丛中践踏出来的。他自己就是敢于披荆斩棘,勇于进取的猛士,给世人树立了一尊生命的指路碑。(见《鲁迅全集·热风·随感录之十六·生命的路》人民出版社,1981年版)

用鲁迅先生的话来检视我的一生,似乎觉得自己与高原的路结下了不解之缘。可以说,高原的路增长一尺,我的生活之路就宽广了一分。有了大师的这尊指路碑,遂揭开迷雾见青天。于是将我在人生道路上的行迹梳理成篇,那就是我的学路之笔。

我在都匀读初中的时候,正值日寇入侵,城里有一所从沦陷区迁来的炮兵学校,就其性质,当是黄埔军校——陆军军官学校不同兵种的分校。

随着抗日救国之声的日益高涨,读军校当军人,成为青少年首选的目标。我也受其感染而萌发了当军人的梦想。

可是,母亲却为我勾画了一幅蓝图:读完初中,就得回老家去成家立业。其时的军官学校招收的是高中毕业生,而我才读到初中三年级,还得再读三年高中才能取得报考资格。倘若初中毕业回家,生米煮成熟饭,不能再读高中,那么,军人梦必将成为泡影。也许因为我是属牛的吧,牛性倔犟,小时候行迹顽劣,常常违拗母意,遭到鞭挞、罚跪,仍不知悔改。这时,牛性又犯了,觉得回家被“关牛”,不如远走他乡另谋出路。因为同班伍姓同学的兄长在广西警官学校当教官,于是与他相约出走,往桂林而去。

当年贵州还没有铁路,由于抗战的需要,正在加紧抢修的黔桂线才通到广西的金城江。公路倒是修通了,但是行进在公路上的汽车主要是运送军用物资和铁路工程器材,客运还没有排上队。由于出走心切,即使无汽车可搭也不能耽误了时日。于是迈开双脚徒步走到独山,然后从独山搭便车去到金城江,再换乘火车去桂林。

头一次坐上火车,只觉得缓解了行路难的苦。但是,身边借来的路费有限,除去车票剩下的钱不多,买了几个馒头,两人分着填饱肚子。恍兮忽兮就到站,下车后,跟随伍姓同学去到他兄长任职的警官学校,被收留住下。

有了落脚处,心中无限快慰。接着又在桂林城里见到了在这里就读培训班的亲戚,从他的身上看到了希望。于是给家里写信,向母亲报告平安,同时表示要在这里继续读书。没有想到的是,读书的事被家中拒绝,于是报考空军军士学校,不能当军官,那就当个空军战士罢。

考试的第一道题是体格检查,让考生坐在电动的转椅上,然后开动电闸。不知转了多少圈,突然关上电闸,令考生辨认视力表上的符号。这时两眼昏花,一个也答不上来。视力不合格,被挡在门外。

幸得考取了交通部技术人员训练所话务员班。受训期间,亲眼目睹敌机在桂林城投弹轰炸、扫射,更增加了对侵略者的仇恨。训练结业分回贵州,有了固定的职业,而且待遇不菲,却不安于位,还在向往着当军人,为此考入中央测量学校。先受军事训练3个月,进入业务学习。未等毕业,日军由广西北进贵州,独山大火,测校北迁重庆,又经历一段逃亡生活,对日寇的仇恨有增无减。接着进入陆军机械化学校,在潼南接受军事训练。这是一所正规的陆军军官学校——机械化兵种的分校,学成毕业,军人梦就可以实现了。但是入校不久,即1945年8月15日,日军宣告投降。抗战8年,终于胜利。原来想当军人是为了抗战,既然日本已经被打败,战争结束,军人还能做什么?于是逃离机校,返回贵阳。军人梦随着抗战的胜利而破灭,与前半生画上了句号。

如果说,我在都匀求学遇到难题、往桂林出走,是踏上人生道路的第一步,那么,军人梦的破灭,则是我在人生道路上的一大转折。如果没有桂林之行的起步,也就不会有军人梦的狂想,因此,我对桂林行的起步永记不忘。

后半生的选择,是从头再来。于是进入贵阳力行中学高中三年级。看起来,初中未毕业就弃学,未能循序渐进,在学业上是有所损失,但我并不后悔,觉得在追求军人梦的过程中所经历的世事,远比课堂上获得的知识分量要重得多。假期,从家乡鑪山(今凯里万潮)到学校,走在湘黔路上,看到过往的汽车因为缺乏汽油,烧的是木炭,举步维艰。民间有句顺口溜笑说:“一去二三里,抛锚四五回,修理六七次,八九十人推。”那是对贵州道路的真实写照。那时没有客车,若能搭上货车,只能坐在车厢里装载的货物上。若车厢装满了货物,那就得坐驾驶室的顶棚上,风吹日晒,险象环生。一百多公里的路程,一般得走两三天。贵州道路的落后状况铭刻于心,深感行路的艰难。

在学校接受校长推荐的课外读物,读鲁迅的书。由于受到鲁迅思想的感召,于是要效法大师,用笔说话。后半生的转折,就4个字:“弃枪握笔”,在另一条战线上,继续拼搏。

《高原的路》是在握笔的征途中,初试锋芒的求索之作。时移世易,高原的路几经嬗变,不断跃进。此时,脚下的车轮飞速越过龙里、三都、榕江、从江,13时33分到达桂林。屈指计程423公里,耗时不过2小时49分!而少年时代由都匀去桂林,行程要近得多,由于交通的阻滞,竟用了两三天的时间。将今天的桂林行与昔日相比,犹如两重天,心中的高兴不用說了!

下车后,贵阳的导游将手中的导游旗转交给了桂林的导游,于是,就听从导游的招呼,跟着导游旗,上了桂林的旅游车往市区而去。

从北站的市区,穿行在桂林的山水之间。如果说贵州的山是峰峦际天、连绵不绝,显得雄伟壮丽,那么,桂林的山水,则是平地起风雷。观赏桂林的山水,就像是在棋盘上博弈。可是,上了车,窗外景色一晃而过,再好的平地起风雷,也不过是过眼烟云,瞬息即逝,难以捕捉。在车上听到导游询问:哪一位来过桂林?扫视全车,我算是最年长的一员,应该说是最早来过桂林的历史老人,很想站起来诉说我的不幸经历,但又觉得战争早已成为历史,不必再提那段不愉快的往事,以免扫了人们的游兴。导游却在尽兴地行使他的“导游”职责,一直到达景区门口,仍在叨叨不绝。我觉得有意味,而留在脑子里的,是桂林旅游业的兴起。说是桂林不能与贵阳相比,因为资源缺乏,只有“甲天下的山水”,于是就把这“甲天下的山水”作为一项资源来开发,通过旅游,招揽四面八方性喜湖光山色的客人来此观光,从而振兴桂林的经济文化。

“甲天下的山水”作为旅游资源,确乎是桂林兴市的一大强项。下车后,看到景区门前已经停放着好几辆旅游车,可见游客之盛。

午餐,按导游的推荐,用的是桂林的风味小吃——桂林米粉。说桂林的米粉要干着吃,味道才鲜,掺了汤,就把味道冲淡了。贵阳的肠旺面则与之相反,不仅要有汤,而且有的人还喜好“汤宽”,吃起来才够味。既入异乡,便随异乡之俗,干着吃,也许是习惯不同的缘故罢,吃起来并不那么爽口。

当年在桂林,曾经喝过本地的米酒。此酒有个特征,倒在杯子里会冒泡,因此而得名,称其为“三花酒”。于是,想到再喝上一杯“三花”,回味少年时代的童稚之趣。可惜店里没有,未能如愿,非常遗憾。

头一个观光的景点是南溪公园。一进门,导游旗转到了景区导游的手中,又得跟随这面旗子转。她在导游词中究竟都讲了些什么,一个字也没听进去。但见身前的绿荫背后,有一壁巨峰耸入云天,身姿隐隐约约,神秘莫测。一条小溪从它的脚下曲折绕行,前不见头,后不见尾。

最耀眼的是那尊刻着“桂林山水甲天下”的石碑,金碧辉煌。人们一进园门,就围着石碑排队,争着抢站在碑刻前留影,表示自己曾到此一游。

这时,我已经走出绿荫地带,巨峰终于露出它的真面目。原来是一尊拔地而起的喀斯特溶岩。

我既不愿意跟着导游转圈,也不想去凑热闹排队留影。眼见团队已经分散,便与女儿乘势往指定的集合地点——南溪茶苑而去。一路上走走看看,还拍了两张照片,算是留下一点来过的足迹。

在茶苑坐等,团队的人长久团不拢来,让人心情烦躁。待到人齐,进入茶室坐定,以为可以品茗、歇息一会儿了。可是,出现在眼前的,却是这样的场景:两位“服务员”模样的女士,一位站在桌后,一边冲茶一边讲解那茶对人体如何有益。另一人则将泡好的茶一杯杯分送到游客面前,让其品尝。两三杯茶品过之后,随即把柜子里的筒装茶一筒筒拿出来,摆放在桌上,指点报价。买一筒还送一件茶具,表示优惠。原来,请茶是假,卖茶是真。座中之人一个个目瞪口呆,说不出话来,觉得是受骗了,都不愿掏钱买这样的茶!

我有喝茶的习惯,每天都得喝。要买茶,贵州多的是,何至于跑到这里来掏钱,买这样的茶!但也有不信邪的,掏出钱来,买了这里的茶,不过就那么一两人。一个团队四十多人,绝大多数一毛不拔。“茶宴”就这样不欢而散!

转了大半天,收获甚微,感慨多多。觉得团队集体的活动受到约束,很难令人满意,加上自己年老体衰,必然会拖累整个团队,接下来的活动就不想再参加了。而我还有自己的愿望,一是想到我少年时候驻足学习过的铜鼓山去看看;二是去逛逛市区的古玩市场,明天(星期六)正好是古董商摆摊的场期。于是让女儿去找导游,经过反复协商,得到允许,退出团队,自行活动。

既已离队,受困的心情放松了,晚上没地方去,便去剧场观赏文艺演出,算是离队前的最后一个项目。想到导游在车上曾经提到过刘三姐,而《刘三姐》是广西民间著名的地方艺术。若能观赏广西的地方文艺,即使不是《刘三姐》,也可以补偿一天来觉得不怎么如意之失,也就无怨了!

可是,坐在剧场里看到的一幕幕场景,都是杂耍,偶尔出现舞艺不过是助兴。场上还不时响起掌声,但我还是乐不起来,唯一让我感到兴趣的,不过是那5辆摩托在封闭的铁笼子里竞技追逐,没有经过苦练的功夫和临险不惧的拼搏精神,是做不到的。

第二天,与女儿一道,按照事先探询的路线打车去逛古玩市场。就我所知,贵阳有5个古玩市场,分布在阳明路、油榨街、花果园、万东桥和龙洞堡。按照惯例的场期,阳明路在星期六,星期天转到油榨街。桂林就东西两个点,场期都在星期六和星期天。那天,一个上午从东到西,两个点就都跑遍了。总的印象是:与贵阳相比,无论规模和档次都相差一截。

在古玩市场,从柜台到摊点转了一圈,淘得两件玉鸮(见图一)。此玉鸮,出自西辽河流域,是红山文化玉雕的一种,富有丰厚的历史文化内涵,是研究黄帝及其所创建的文明的实物佐证,值得收藏。

转到奇石城,这里是桂林本土的地方玉市场,出售以鸡血玉为代表的工艺品。场地上还摆放着原石,可以为顾客当场加工所需要的作品。地摊上陈列的成品、印章、摆件、牌饰、挂件,琳琅满目,一应俱全,任随挑选,价格也不贵,只是初来乍到,不识水性,不敢贸然上手。经过仔细观察,这才看出一点名堂来。所谓的奇石,想来就是奇在玉石肌理花纹形成的图案千姿百态,能给人以美的享受,而萌生爱慕之情的罢。这样一想,觉得有几分自信,于是挑了一方鸡血玉牌(见图二)。

看那花纹,像是一轮圆月隐匿在天边晚霞中,扑朔迷离,给人以遐想……要价不高,也就买下了。

遗憾的是,几次探听铜鼓山的所在,竟然无人知晓,去铜鼓山的愿望不得不放弃。我所以要去铜鼓山,不是为了别的,而是作为抗战时期曾经在这里受过训的游子,到昔日的故地是想看看,今天究竟怎么样了?尤其是想进入当年躲飞机的防空洞,从那里再看一看桂林城的上空,重新体验一下当年被炸的情景与今天的太平盛世相比对的不同感受。

尽管这个愿望未能实现,毕竟战争年代早已成为历史。当旅游车辗转穿行在桂林城区的时候,坐在车上的我就已经感受到今天桂林城市的巨大变化。

昔日走在大街上,很少看到汽车,有时猛不防,一个脚踏旱冰鞋的少年唰的一声从身边溜过,毫无阻拦。而今天所见,穿行在大街上的不是摩托,就是汽车。战争的阴影渐行渐远,再也看不到敌机的魔影,听不到炸弹的嘶鸣。

从奇石城出来,看看时间还早,便打车去桂林西站买票返回贵阳。在站上小卖部竟然发现了三花酒,同时又意外地看到一种名叫桂花的酒。桂林以盛产桂花而得名,桂林人用本地特产的桂花酿造成酒,岂不是在借此酒张扬桂林山水之胜,以饷远道而来的嘉宾!盛情难却,于是各买了一斤,为能喝上桂林人酿造的佳酿,找回昔日桂林行的几缕况味,那些未能如意的不愉快,似乎也就烟消云散了!

坐在返程的列车上,从车窗玻璃看出去,窗外的景色有些异样,沿途站名也不同了,突然看到站台上出现了“都匀”二字,这才了悟。此行,高铁从贵阳出发系经黔东南至桂林,但返程车则改变了路线,由桂林经黔南回到贵阳,两个城市已经由环形的高铁连通。没几天,又传来沪昆高铁贵昆段建成通车的喜讯。贵阳作为西南交通枢纽,境内的高铁已初具规模,而贵阳又是全国率先抢占大数据高地的省会城市,加上高铁的畅通,贵阳在奔向小康的宏伟大道上岂不是更上一层楼,喜上加喜。

我曾在《高原的路》中说过:“新的长征,任重而道远,高原的路更长”的话,时在1980年。没有想到改革开放的步伐如此快速,高原之路的“长”竟被抛在了身后。正是:

连峰际天路难行,求之神仙不可得,众人振臂齊声吼,撼天动地在朝夕。

本来打算用桂林的三花酒,为我91岁的生日祝寿,可是孩子们等不及了,要先尝为快,于是开瓶畅饮。正好赶上这大喜的日子,可算是提前庆祝双喜临门,岂不快哉!

(作者简介:秋阳,本名徐平,《花溪》杂志原副主编,副编审、中国作家协会会员。)