中医基础理论中英可比语料库的构建与阴阳理论跨文化传播研究

史钰 任荣政

·中医英译·

中医基础理论中英可比语料库的构建与阴阳理论跨文化传播研究

史钰 任荣政

本文通过选取国内外代表性的中医基础理论中英文原创经典教材作为语料来源,探索构建中医基础理论中英文可比语料库,为研究中医基础理论英译与海外传播的准确性、完整性提供新的思路与方法。在此基础上,以阴阳理论一章为例,从中医专业术语、信息要素、概念定义和阐述方式四个方面对中英语料的异同进行比较和分析,研究中医基础理论在国外的传播现状,也为国内的中医翻译提供借鉴。同时,从跨文化传播中接受美学理论的角度,对中英语料在阐述方式上的差异进行探析,以期提高中医药对外传播效果,使中医药为更多国外受众所接受。

语料库; 可比语料库; 中医基础理论; 英译; 跨文化传播

近年来,传统中医药学以其自身优势被广为接受,海外影响力日益增强。要从根本上推动中医药事业在海外的长期健康发展,关键在于实现中医基础理论在海外的准确、完整英译及广泛传播。中医基础理论涉及的基本理论和思维方法,是学习和理解中医药其他各学科的基础,正是这种学科特性决定了其在中医理论学习与临床应用、中医药对外传播中的重要地位。正如德国慕尼黑大学汉学家、中医基础理论教授Manfred Porkert所说:“中医药的海外传播应加强中医基础理论的对外交流和传播。”[1]

中医学所含的理论知识与文化内涵意味着中医英译与对外传播不仅包括汉英语言转化本身,也面临着跨越中西方文化差异、沟通传统与现代的严峻挑战。如何运用英语准确、有效地对外传播中医学术思想和理论内涵是目前亟待解决的重点和难点问题。然而,当前中医基础理论的英译实践与对外传播整体上并不理想:一方面,国内出版的英文版教材主要为国内的英语语言专业人员根据缩略版的相关教材翻译而成,多采用中英文对照的形式出版,译文质量往往受到译者的专业知识背景、语言表达水平的影响,加之不熟悉国外受众的基本情况,在内容编排与阐述方式上不够本土化,导致海外市场认可度不高,影响力微弱[2];另一方面,国外出版的英文相关书籍主要由少数外国中医学爱好者根据自身理解撰写,虽然具有语言纯正、编排符合读者阅读习惯等优势,但从中医专业角度来看,常因为其整体内容平庸甚至有不少错漏而为国内的中医学者所诟病[3]。

1 语料库翻译学为中医英译研究提供新的方法

语料库翻译学是基于语料库的翻译研究,能为翻译研究提供大量真实语料及统计数据,增强结论的说服力,可应用于翻译共性、译者风格、翻译实践和教学等方面的研究[4]。近年来,随着语料库应用范围的扩展,中医英译学者开始探索构建中医英译语料库开展相关研究。整体而言,目前中医英译语料库的研究还主要停留在理论学习与探索阶段,具体实践应用方面的研究较少,且主要集中于构建小型的中医古籍双语平行语料库,如针对《黄帝内经》的部分章节构建中英平行语料库开展英语语言和修辞等方面的翻译研究[5-7]。

语料库可以划分为不同的类型,其中平行语料库是由原文文本和平行对应的译语文本构成,可用于某种语言的原文文本与译文文本的对比分析[8],因此在翻译研究领域中应用最广。然而,在中医基础理论英译领域中,如前所述,国内出版的中医基础理论中英对照类书籍虽然在形式上符合构建中英平行语料库的基本条件,但受文本篇幅与译者语言水平的影响,无论是内容完整性还是语言本身都难以达到构建高水平语料库对语料的要求;而国外出版的中医基础理论类书籍则主要为英语原创文本。因此,鉴于当前中医基础理论英译的现状,暂不具备构建平行语料库的条件,而构建中英可比语料库则是更为可行和理想的选择。

需要指出的是,目前关于可比语料库的概念界定尚未统一。一些文献中将由主题相似的同一语言的翻译文本和原创文本所构成的语料库称作可比语料库,而本文中所指的可比语料库则是指由主题具有高度相似性的不同语言的原创文本所构成的语料库,并将前者称作类比语料库以作区别。以翻译为导向、能够体现语篇宏观结构和微观语言特点的双语可比语料库,可更好地为翻译实践和教学提供理论和方法上的参照[9]。相对于平行语料库,可比语料库具有两方面的优势:第一,不仅注重词语在具体语境中的地道表达,还可从篇章结构、衔接搭配等整体层面全面研究语料;第二,由于不受限于双语之间一一对应的平行关系,在具有可比性的语料之间都可进行研究,拓宽了翻译研究的范围。基于中医基础理论英译在中医药对外传播中的重要地位以及英译实践的现状,构建中医基础理论中英可比语料库对开展中医药英译与跨文化传播研究具有重要价值和意义。

2 中医基础理论中英可比语料库的构建与分析

2.1 语料的选择

语料库构建的基础与重点是选择高质量的语料。为了确保中医基础理论可比语料库的中英语料具有较高的学术性和语言水平,本研究分别选取了由孙广仁主编的《中医基础理论》[10]和Giovanni Maciocia主编的The Foundations of Chinese Medicine[11]作为语料来源。前者是国内较为经典的中医基础理论教材之一,无论在学术水平还是文字表述方面均属上乘之作;后者英语语言纯正地道,编排符合外国读者的阅读习惯,已成为英、美等英语国家中医教学的主要教科书及中医师资格考试辅导用书之一,在海外中医药界具有较高的知名度和影响力。二者均以中医基础理论为主要内容,且在时间跨度、语料类型和规模上接近,因此具有高度的可比性,满足构建可比语料库的要求。

2.2 语料加工处理

首先对上述两部书籍的纸质印刷文本进行高清扫描,利用OCR识别软件转化为可编辑的电子文档。对照纸质文本进行人工判读、校对和整理,去除不必要的空格、空行、多余的语言符号和图形等,补充、修改软件识别时缺少或识别错误的内容,再以纯文本格式保存。文本命名统一采用“X(章).X(节).名称”的格式(X为阿拉伯数字):例如中文语料第一章第一节命名为“1.1 精气学说”,英文语料第一章第一节命名为“1.1 YIN-YANG”,中英文语料分别存放于不同的文件夹内。

2.3 语料对比分析

通过初步阅读目录以及章节前言,判断各章节的主题,将主题相同的中英文语料进行一一配对。在此基础上,对相同主题的语料作进一步阅读分析:(1)各专题专业信息要素的内容与编排顺序;(2)抽取中医术语构建中英对照词表,考察中医术语英语表达的现状;(3)将专业概念的中英文表述进行抽取、对比,评估相关概念在对外传播中的准确性与完整性;(4)比较中外教材在阐述方式上的异同及原因,探讨中医基础理论跨文化传播的策略。

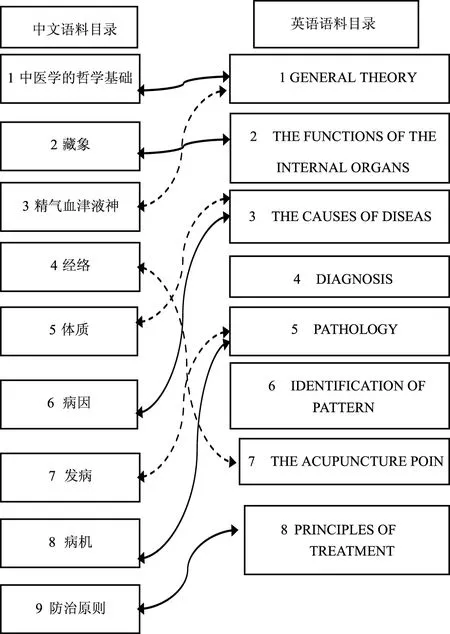

3 可比语料库的概况与基本主题配对

本研究所构建的中医基础理论中英可比语料库,探索将可比语料库和中医英译与对外传播研究结合的新角度。通过对所选教材从信息要素、专业术语、概念定义、阐述方式四个层面分析对比,将微观语言与宏观结构结合,研究中医英译的准确性、完整性和接受性。基于前述步骤和指导思想,构建中医基础理论中英可比语料库,从语料的规模上看,中文语料库的字符数约33万,主体内容共包含9个章节;英文语料形符数约45万,主体内容分为8个章节。以中文语料各章节目录为参照,将英文语料中主题相同的章节与之对齐、整理见图1。

从上表可以看出,中英语料的主体内容体现出较高的对应性关系,其中中文教材的哲学基础、藏象、病因、病机以及防治原则与英语教材的相应章节均有比较明显的对应(见图中实线连接符),而其余章节在英文教材中的对应关系则不是非常明显(见图中虚线连接符)。其中,中文教材中的精气血津液神章节与英文教材GENERAL THEORY中的相应部分对应。经络与英文教材的ACUPUNCTURE POINT相对应,但又有很大不同。中文教材侧重的是经络的整体介绍、各条经脉的循行路线以及生理功能和应用的概述等,并未涉及具体的穴位,相关内容放在专门的《针灸学》教材中。

图1 中英可比语料库章节主题配对表

而英文教材则以穴位作为主题进行切入,与临床应用密切相关,如穴位分类,十四经的循行及穴位的具体功用。对奇经八脉除了概述,还单独成章,详细介绍与各经相关的常用药物及中医古籍中与之相关的临床症状。体质一章是近年来国内中基教材新增加的内容,反映出相关理论越来越受重视;英语教材中虽无独立章节,但在病因一章中也讨论了体质因素在发病中的作用。发病一章中的部分内容与英语教材中的病机部分相对应,如中文教材在发病原理部分指出发病与否在于邪正双方的强弱对比与相搏胜负,并详述各种致病因素;英文教材在虚实病机一节指出机体出现虚证还是实证,主要在于病邪与正气之间的胜负关系,同时探讨了常见内外因及虚实结合病证中正邪强弱差异。英文教材中的诊断和辨证章节则在中文教材中并未涉及,而是安排在《中医诊断学》的相关章节中。除了章节内容上对应的差异,在章节的编排顺序上,中英文教材又体现出一定的差异性。中文教材的基本逻辑思路为:哲学基础—生理学知识—病理学知识—防治原则,体现了理论体系的系统性和完整性;而英文教材在一般性的理论介绍后,主要围绕疾病的认识和防治展开,更加突出临床应用。

4 以阴阳理论为例的中英语料对比分析

阴阳理论是中医学哲学基础的重要组成部分之一,具有鲜明的中医学特色以及丰富的传统文化内涵。以下以阴阳理论为例,从信息要素对比、术语中英对照、概念表达对比等角度对中英语料开展相关的英译研究。

4.1 信息要素比较

同一主题的信息要素多寡、排列顺序与结构层次等能反映出作者对同一理论的认识与理解的角度、深度和广度。对各个信息要点作进一步的分析和对应,有利于贯彻可比语料库研究中“相似内容进行对比”的语料对齐原则。对阴阳主题的中英语料的信息要点和框架结构进行对比,二者基本一致,主要涵盖了3个方面:(1)阴阳的概念与历史发展(中文)-Nature of the Yin-Yang concept and historical development(英文);(2)阴阳学说的基本内容(中文)- Four aspects of Yin-Yang relationship(英文);(3)阴阳学说在中医学中的应用(中文)- Application of Yin-Yang to medicine(英文)。但在各方面的具体内容阐述及侧重点上仍存在一定差异,如关于事物的阴阳属性阐述,中文教材重点论述了阴阳属性的绝对性和相对性,其中重点论述相对性主要包括阴阳属性互相转化、阴阳之中复有阴阳以及随比较对象不同而变化三个方面;外文教材则主要从“阴阳是物质循环运动的两个阶段(Yin-Yang as two phases of a cyclical movement)”和“阴阳是物质密度的两种状态(Yin-Yang as two states of density of matter)”两个角度进行阐释,二者在中文教材中均不是重点内容。在阴阳关系方面,中文语料将其归纳为六个方面,而英文语料则缺少“交感互藏”和“阴阳自合”两个方面。4.2 术语中英表达对照研究

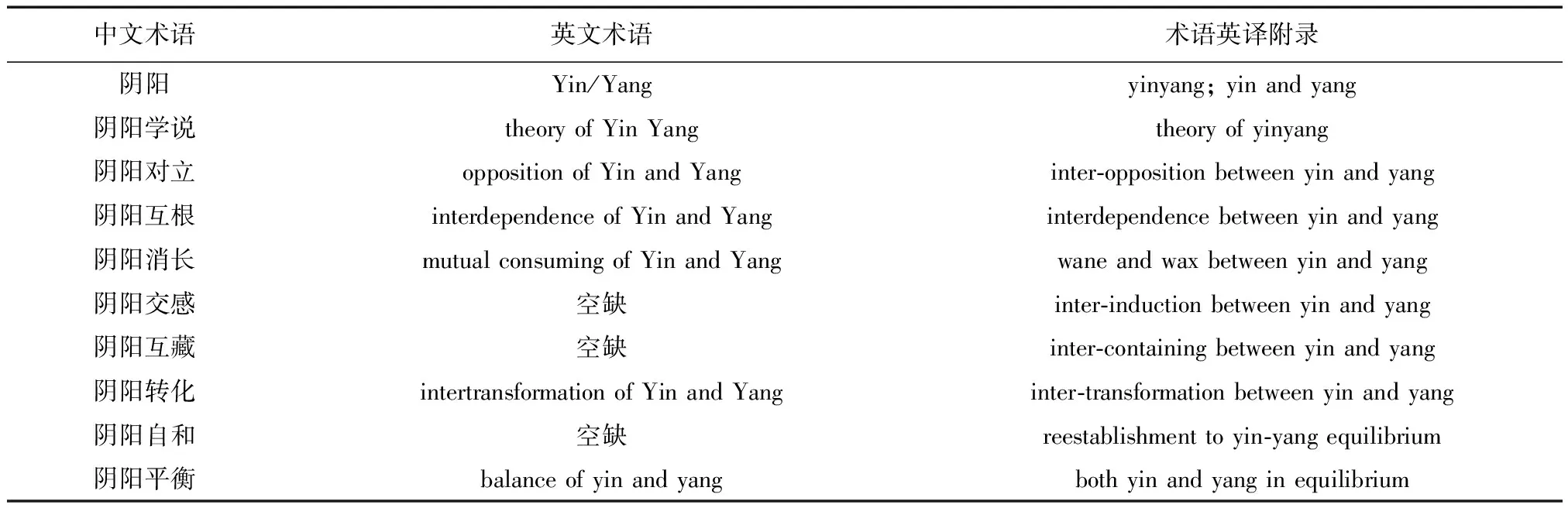

中医术语是中医理论的核心单位,也是中医对外传播的重中之重。与以往基于词典或翻译标准之间的对比研究不同,基于可比语料库的术语研究,可依据真实语料的具体语境为术语翻译提供借鉴,保证了地道的翻译方式和使用语境。鉴于英文语料在西方中医教育中的经典教科书地位,其中医术语的英语表达具有相当大的影响力,可以说在一定的程度上反映了中医术语英语表达的实际使用情况。通过对比中英语料的术语中英对照词表,可为国内的术语翻译提供借鉴。为了对中医术语英译作进一步比较,本研究还列出了中文教材附录的术语英译词表进行对比。见表1。

从表1可见中文语料中的阴阳理论相关术语在英语语料中基本可以找到相对应的表达,且与中文教材附录的术语英译较为接近,表明阴阳理论的海外传播整体上较为成熟和完善。其中,“阴阳消长”一词在英语语料中表达为“mutual consuming of Yin and Yang”,而术语英译为“wane and wax between yin and yang”,有较大差异。后者来源于英语短语“wax and wane”,其本意为月圆月缺,英译借月亮的盈亏变化单纯反映了阴阳整体状态的消长变化,而英语语料中所使用的“consume”一词意为“消耗”,“mutual consuming”则更好地突出了阴阳之间此消彼长,相互制约的关系。“阴阳互根”一词的英语语料与英译均采用“interdependence”一词,较选择。阴阳交感、阴阳互藏和阴阳自和三个中文术语,因为在英语语料中未涉及相关的内容,所以缺少对应的英语表达,提示对外传播的空白,值得进一步研究。

表1 阴阳理论术语中英对照表

4.3 概念的中英表达比较

除了对中英语料中的中医术语表达进行配对分析外,对术语所代表的中医概念的中英文表述作进一步对比分析,也有助于深入研究中医理论的英译与对外传播。该部分研究的重点是将英语语料中的概念表述回译为汉语,并与中文语料进行比对。若回译性较好则反映出对理论本身认识上的一致性,并且可以作为中医英译的借鉴与参考,而对于回译性较差的表述则有必要进一步分析原因,是否由二者对中医概念阐述的角度不同乃至理解不同所致。以阴阳理论中最为核心的“阴阳”概念为例,中文语料的定义为“阴阳是对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括”;英文语料中的定义为“Yin and Yang represent opposite but complementary qualities”(阴阳代表了相互间既对立又互补的属性)。在中英两组定义中出现了三对核心词“关联-complementary”“对立-opposite”和“属性-qualities”,其中除了“关联-complementary”在意义上略有出入外(前者比后者的涵盖性更大),其他两组基本完全吻合,表明了对阴阳理论的认识基本一致。同样,在有关阴阳四种关系(阴阳对立、阴阳互根、阴阳消长与阴阳转换)的中英语料对比上,两者也显示出了较好的回译性,说明中英语料间具有较好的可比性,完全可以为阴阳理论的英译实践提供参考和借鉴。

5 以阴阳理论为例的跨文化传播研究

推动中医基础理论的海外传播,除了应关注语言转换因素以外,还需从跨文化传播的角度进行研究。对中医基础理论中外经典教材进行比较,不仅能了解中医理论海外传播的真实状态,还可从中借鉴对外传播的策略与技巧,分析何种阐述方式更符合海外受众的文化背景与接受习惯,从而提高中医药理论和文化对外传播的效果和效率,从“水土不服”变为“入乡随俗”。在阴阳理论一章中,中文教材偏向全面而深入的理论阐述,而英文教材的行文逻辑更偏重临床应用,具体阐述手段上又综合运用了汉字拆解、形象举例、中西比照等方式,以迎合读者的文化背景和接受能力。以下分别进行探讨。5.1 阐述逻辑比较

对语料的配对分析结果表明,中外教材在阴阳理论的基本信息要素与框架上显示出较高的一致性,但在具体的论述中,由于中外作者对同一理论的认知与理解不同,行文逻辑也有所不同。如阴阳学说在中医学中的应用部分,中文教材以阴阳学说为整体,依次按照人体组织结构、生理功能、病理变化、四诊和辨证、养生与治则以及中药的四气、五味与升降沉浮等角度进行论述,几乎涵盖了中医理论体系的各个方面,并按理法方药的顺序排列,具有较强的系统性和逻辑性。而英文教材则在介绍人体结构的阴阳划分的基础上,主要依据阴阳间四种关系分别阐述理论的应用情况,虽然也涉及了症状、病性等的阴阳划分,但是在条理和完整性上有所欠缺。

5.2 阐述方式比较

5.2.1 汉字拆解 在对阴阳原始涵义的阐述中,中文语料采用直截下定义的方法:“指日光的向背而言,朝向日光则为阳,背向日光则为阴”。并引用《说文》中“阴,暗也。水之南,山之北也”“阳,高明也”作为佐证。相比之下,英语语料则从对繁体的“阴”“阳”二字的拆解入手,从这两个字的构成来解释其所蕴含的“山的向阳面与背阳面”的涵义,就如同向读者展示了一幅图画 (“The Chinese characters for 'Yin' and 'Yang' are related to the image of a hill with one side dark and the other sunlit.”)。同样,在有关方位“左”“右”的阴阳属性分析中,外文语料也采用了汉字拆分法进行解释说明[“The characters for 'left' and 'right' clearly show their relation with Yin and Yang as that for left includes the symbol for work (activity = Yang), and that for right includes a mouth (which eats products of the Earth which is Yin).”]。这种分析方式既生动形象、浅显易懂,又能激发国外读者对中国汉字及文化的兴趣。

5.2.2 形象举例 在有关阴阳理论的阐释说明中,中文语料在对阴阳理论的历史发展进行系统回顾和梳理的基础上,对于核心概念更倾向于引经据典进行理论论证。英语语料对阴阳理论的发展历史仅作了十分概括性的介绍,而对于核心概念往往是用寥寥数语简要解释其基本意思后,其后便更多采用形象、具体的例子来进行说明。如在论证事物阴阳属性随比较对象不同而发生变化时,举例“巴塞罗那的气候与斯德哥尔摩相比属阳,但与阿尔及尔相比则为阴 (For example, hot pertains to Yang and cold pertains to Yin, so we might say that the climate in Barcelona is Yang in relation to that in Stockholm, but it is Yin in relation to that in Algiers.)。”再比如对阴阳转换理论的解释中,列举了饮酒狂欢与宿醉过后的情绪低落的变化过程作为例子(For example, the great euphoria of a drinking spree is quickly followed the next morning by the depression of a hang-over.)。这些例子或许不如中文教材的论证逻辑缜密,也不如中文教材所举的例子更契合理论本身,但其优势在于贴近国外读者的生活场景和文化背景,因此更有助于理解,从而避免了文化差异及纯粹说理带来的陌生、枯燥和抽象难懂。

5.2.3 中西比照 英文语料所面向的对象是西方民众,中医传统理论和哲学思想对其而言属于异域文化。国外受众的既往教育经历、思维和认知特点、自身文化背景与中国本土人士存在很大差异。对文化差异处理不当,必然会影响对外传播的效果,因此必须努力消除由文化差异过大导致的理解障碍乃至排斥心理。英语语料在介绍阴阳理论所蕴含的独特哲学思想时,与西方著名哲学家亚里士多德的矛盾对立说进行对比,揭示其不同于西方的“非此即彼”的思维模式(The concept of Yin-Yang……is radically different from any Western philosophical idea……)。而在有关阴阳理论发展历史的介绍中,还提到了阴阳学派所倡导的人与自然和谐共处的思想,指出其与现代西方科学的控制、臣服自然的理念不同[……interpret Nature in a positive way and to use natural laws to man's advantage, not through attempting to control and subdue Nature (as in modern Western science), but by acting in harmony with its laws……]。通过这样的比照,在合理解释中医哲学思想与西方哲学、现代科学理论间的差异乃至冲突的同时,彰显了中医理论的特点与优势,既消除了读者对中医学的陌生、怀疑甚至抵触,也能更好地唤起读者对中医的新奇与好感。

中英语料存在以上差异的原因在于两者目标受众不同,文化背景、思维方式和认知习惯等层面存在差异。国外人士了解和学习中医主要是源于中医药自然、安全、有效的临床特点及对中国传统文化的好奇。但由于相关知识、文化背景的限制,英语语料较少采用大段的理论论证,而更多用举例、图表等具体形象、通俗易懂的形式代替纯粹说理,减少因文化背景和思维方式不同带来的交流障碍,从而更好的适应读者的阅读习惯和接受能力。这种以“读者可接受”为原则,充分考虑受众的学习目的、思维和认知特点的阐释方式,正是20世纪60年代后期兴起的“接受美学”理论的主要观点。以Robert Jauss和Wolfgang Iser为代表的接受美学学派认为,每个读者在阅读之前,会因自身既往教育、阅读体验、文化背景等的不同对作品产生“期待视野”[13]。这种“期待视野”反应了读者预设的阅读需求和目的。只有当这种需求得到满足,信息才能得到有效传播。因此,中医药海外传播过程中,在确保中医理论的准确、完整阐述的同时,还应充分借鉴国外教材的编写与阐述方式,分析、了解和满足国外读者预设的期待视野和学习需求,以提升对外传播的效果和影响力。

6 结语

在全球化背景下的中医传播,需要选择恰当的内容和形式,从而实现有效的国际传播和受众接受[14]。本研究从中医基础理论入手,探索构建中医基础理论中英可比语料库,为开展中医英译研究提供新的方式和途径。由于文化背景、思维方式的差异以及中医的学科特性,中医药尤其是中医基础理论的对外传播不仅是语言转换过程,更是跨文化传播过程。这一过程需要综合分析传播意图和媒介、文本类型、读者对象、社会环境、时代背景等各种因素[15]。课题组对中外教材中关于阴阳理论的阐述方式进行比较,并从接受美学的角度进行解读,为探索中医药翻译和对外传播策略提供了新的视角。

[1] 王银泉,周义斌,周冬梅. 中医英译研究回顾与思考(1981—2010)[J]. 西安外国语大学报, 2014,22(4):105-112.

[2] 夏泽民,刘水. 面向海外的中医药出版战略与编辑出版对策[J]. 科技与出版,2010,(1):21-24.

[3] 周春桃,郑俏游. 中医对外出版: 到什么山头唱什么歌[J]. 出版广角, 2010,3:38-39.

[4] 胡开宝. 语料库翻译学概论[M]. 上海:上海交通大学出版社, 2011.

[5] 刘献鹏. 关联顺应论视阈下《黄帝内经》模糊修辞英译研究[D]. 南京:南京中医药大学, 2015.

[6] 叶晓,董敏华. 中医“脉象”名称英译探讨——基于两个《黄帝内经》英译本中的脉象英译比较[J]. 中国中医基础医学杂志. 2015,21(1):94-96.

[7] 吉哲. 《黄帝内经·素问》四字词组英译研究——基于语料库的研究[D]. 南京:南京中医药大学, 2007.

[8] McEnery, T., Xiao, R. & Tono Y. Corpus-Based Language Studies: An advanced resource book[M].London/New York: Routledge, 2006.

[9] 龙明慧. 小型可比语料库的研制及其在翻译中的应用[J]. 四川教学学院学报, 2012,28(8):81-84.

[10] 孙广仁. 中医基础理论[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2002.

[11] Giovanni Maciocia. The Foundations of Chinese Medicine[M]. Elsevier Science Health Science div, 2005.

[12] Nigel Wiseman. 英汉、汉英中医词典[M]. 长沙:湖南科学技术出版社, 2006:382.

[13] 丁雪光. 中医核心词汇和经典语句翻译策略分析[J]. 中华中医药杂志, 2006,21(8):500-501.

[14] 钱敏娟,张宗明. 基于“他者”的叙事策略探求中医对外传播有效路径[J]. 中华中医药杂志, 2016,31(8):2946-2950.

[15] 李婷. 浅析跨文化视野中的中医术语翻译策略[J]. 中华中医药杂志, 2015,30(11):4149-4151.

(本文编辑: 王馨瑶)

上海市教委科技创新项目(14YS028);上海市教委重点学科建设项目(Z10102);上海中医药大学中医药国际化课题(A1-163010137);国家中医药管理局中医药国际合作专项(GJZX2016029)

201203 上海中医药大学外语教学中心[史钰(硕士研究生)、任荣政]

作者信息: 史钰(1991- ),女,2014级在读硕士研究生。研究方向:中医英译与跨文化传播研究。E-mail:shiyuforword@126.com

任荣政(1978- ),博士,副教授。研究方向:中医英译与跨文化传播研究。E-mail: shzyyzz007@126.com

H315.9

A

10.3969/j.issn.1674-1749.2017.05.023

2016-11-22)