基于红外相机监测的白马雪山哺乳动物资源调查

龙 华 李庆涛 陈永春 陆 斤 张永生

(白马雪山国家级保护区管理局德钦分局 云南德钦 674500)

野生动物种群数量与分布调查和监测对于濒危物种保护和生物多样性评估及管理成效至关重要。但用传统调查方法监测高山峡谷、密林区的野生动物难度较大。近年来,红外照相技术已发展成为野生动物物种调查与生态研究的常用方法之一,该技术还广泛应用于研究物种的分布[1-2]、栖息地利用[3-4]和行为生态[5-6]等方面。

本研究采用红外照相技术,监测白马雪山哺乳动物资源,并对独立照片样本量多的鬣羚(Capricornis milneedwardsii)、斑羚(Naemorhedus griseus)、毛冠鹿(Elaphodus cephalophus)和麝(Moschus chrysogaster)等4种偶蹄类动物行为和分布特点进行初步分析。

1 研究地点

研究地点为白马雪山国家级自然保护区北段(奔子栏管理所辖区,28°19′~28°27′N,99°3′~99°13′E),隶属于云南省迪庆州德钦县境内。 研究区内主要植被类型是寒温性针叶林,面积较大,且形成一种稳定的植被垂直带,代表植被有长苞冷杉(Abies georgei)林、云杉(Picaespp.)林和大果红杉(Larix potaninii var.macrocarpa)林等。从叶日金沙江边到白马雪山主峰,自下而上不同海拔高度的植被类型是:干暖河谷灌丛带(2 700 m以下)、温凉性针叶林带(2 700~33 00 m)、寒温性针叶林带(3 300~4 100 m,包括冷杉林、云杉林、大果红杉林、间或有黄背栎林Quercus pannosa等)、亚高山灌丛草甸带(4 100~4 500 m,主要为各类杜鹃灌丛)、高山流石滩疏生植被带(4 500~5 000 m)、高山冰雪带 (5 000 m以上)。白马雪山兽类资源丰富,是滇金丝猴的主要分布区。鬣羚、斑羚、毛冠鹿和麝是研究区内常见的偶蹄类动物。

2 研究方法

本研究使用9台Bushnell Trophy CamTM Lit#98-1517 数字相机(Bushnell Outdoor Products Inc.,Lenexa,Kansas,USA)。 为了降低人为干扰并出于对相机安全的考虑,本研究选择在高山牧场下迁、进山人数少的干季进行,研究时间为2011年10月28日至2012年3月16日。为保证各相机位点拍摄照片的独立性(并非由同一个体同一时间触发的关联性拍照),相机安放点间距>500 m,相机安放点的选择主要考虑不同的植被类型,以说明不同的生境条件下动物拍照率与粪堆遇见率之间的关联性。分2次安放以增加安放位点,即第1阶段安放结束后,将相机转移至另一个新的安放点;其中一个相机在第2阶段安放中损坏而未正常工作,故本研究前后2个阶段共安放17个相机位点共1 014个照相日。

记录相机放置的日期、GPS位点和海拔,并以相机安放点为中心,设置10 m×10 m样方,记录样方内植被类型、郁闭度、坡度、坡向及人为干扰等信息。相机安放在黄背栎灌丛(5台)、高山栎林(3台)、针阔混交林(5台)和寒温性针叶林(4台)4种生境类型中。郁闭度归并为四大类:开阔(郁闭度为 0)、低郁闭度(1%~10%)、中郁闭度(11%~30%)和高郁闭度(>30%);坡向则分为阳坡和半阴半阳坡 2 类:阳坡(247.5~337.5°)、半阴半阳坡(337.5~67.5°、157.5~247.5°)。

对于同一地点红外相机拍摄的照片,将时间间隔小于 1 h的同一种动物的连续照片算作 1张,记为 1 次独立拍摄[7]。 物种的拍照率(Tr)采用每100个照相日该物种的独立拍摄数计算[7]:

其中Ic为独立拍摄次数(independent capture),Te为累计照相时间(trapping effort)。

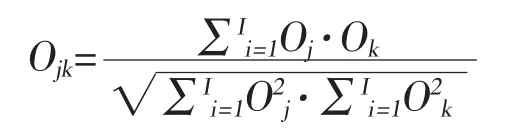

采用Pianka’s生态位重叠指数计算4种偶蹄类间的资源利用重叠程度[8]:

Ojk为j和k物种的生态位重叠指数,Oj和Ok为j和k物种在i生境中的拍照率。Ojk的取值在0(生态位完全分离)和1(生态位完全重叠)之间。

以拍照率为因变量,各生境因子为解释变量,利用多元回归(multiple regressions)分析各物种的拍照率和生境因子之间的关联[9]。各解释变量进入模型前利用Pearson相关系数进行冗余检验,并剔除高度相关的因子。本研究中植被类型和海拔高度相关(rp=0.872),因此计算时仅保留其中一个(生境类型)。在回归分析之前,将各名词型变量重新编码成虚拟变量。所有统计分析均在SPSS v.16(SPSS Inc.,Chicago,USA),概率水平低于 5%视为差异显著。

3 结果

共获得野生动物照片1 618张,去除连续重复照片后,有效兽类照片504张。共监测到大、中型兽类15种(表1)。研究区内拍照率居前4位的是鬣羚、麝、毛冠鹿和斑羚,4种偶蹄类照片数之和占所有大中型兽类照片数的90%(n=367)。中华鬣羚拍照率最高,平均每100天的独立拍摄张数为14.8张,高山麝、毛冠鹿和川西斑平均每100天独立拍摄张数依次为为14.3张、7.9张和6.7张。

表1 白马雪山自动感应照相记录的哺乳动物

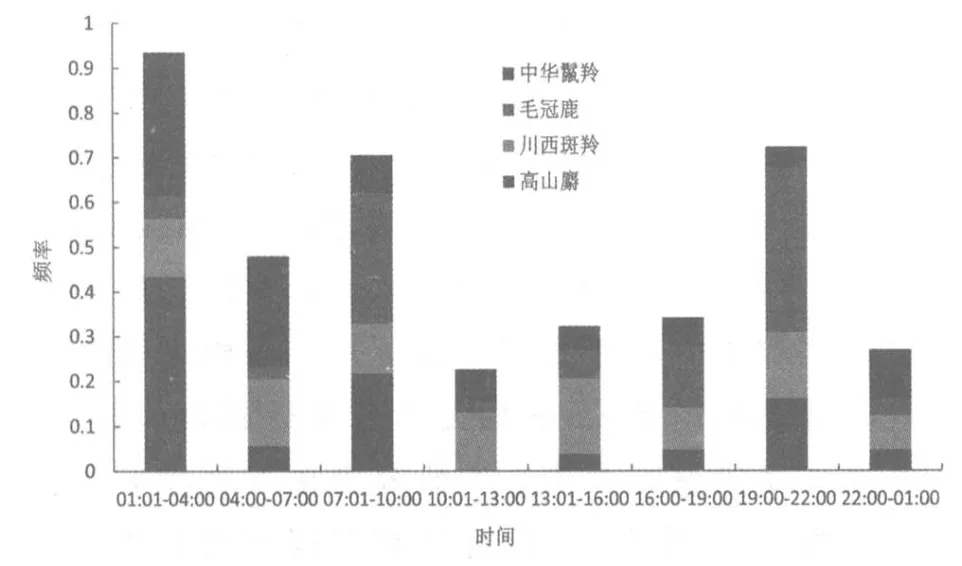

根据拍摄时间,发现高山麝43%(n=46)的照片拍自凌晨 01∶00—04∶00;中华鬣羚的活动时间主要集中在后半夜到日出前,为典型的夜行性动物;川西斑羚全天都在活动,无明显的活动高峰;毛冠鹿表现出典型的晨昏活动特征(图1)。

图1 自动感应照相系统显示高山麝、川西斑羚、毛冠鹿和中华鬣羚在各个时间段的拍摄频率

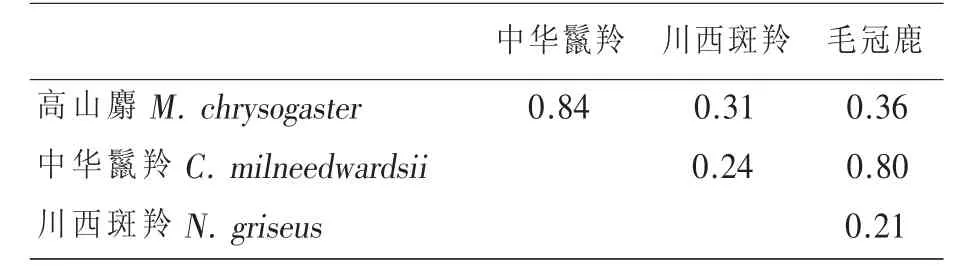

生态位重叠指数分析表明,高山麝和毛冠鹿与中华鬣羚的生态位高度重叠,川西斑羚与其他3种同域分布的偶蹄类动物生态位部分重叠(表2)。

表2 白马雪山4种偶蹄类动物间的生态位重叠指数

分析表明,高山麝主要在黄背栎灌丛活动,该物种的有效照片有82张拍摄于该类生境(77%)。而毛冠鹿则主要拍摄于暗针叶林(68%,n=54)和冷杉-高山栎混交林(25%,n=20),在黄背栎灌丛中没有拍摄到毛冠鹿。

4 讨论

利用红外相机获得的野生动物图片和视频资料,鉴定了15种大、中型兽类。

对白马雪山4种偶蹄类动物的活动节律进行了研究,发现高山麝和鬣羚主要在深夜活动,毛冠鹿则以晨昏型为主,川西斑羚则无显著的活动高峰。 红外相机也曾被用于研究啮齿类[10]、雉类[11]、偶蹄类[12-13]和其他大中型兽类[12]的 活动模式 ,说明该方法在野生动物种群生态学研究中具有广泛的应用前景。

在高山林区,由于地形复杂及植物茂密遮挡,用传统方法不易获得动物的数量和密度的信息,且某些野生动物的习性(惊怯、行踪隐蔽、夜行性等)增加了传统调查的困难。红外相机提供的物种信息较为准确、直观,较少受到环境条件和研究人员的限制,可进行长期和不间断的野外作业,值得特别指出的是:红外相机是一种对野生动物进行非损伤性调查的重要工具。野生动物研究的非损伤性越来越为研究者所重视。

主要参考文献

[1]Abi-Said M,Amr Z S.Camera trapping in assessing diversity of mammals in Jabal Moussa Biosphere Reserve,Lebanon.Vertebrate Zoolology,2012,62(3):145.

[2]Ahumada J A,Silva C E F,Gajapersad K,et al.Community structure and diversity of tropical forest mammals:data from a global camera trap network.Philosophical Transactions of the Royal Society B,2011,366(1578):2703.

[3]Stein A B,Fuller T K,Marker L L.Opportunistic use of camera traps to assess habitat-specific mammal and bird diversity in northcentral Namibia.Biodiversity and Conservation,2008,17(3):3579.

[4]Sarmento P B,Cruz J P,Eira C I,et al.Habitatselection and abundance of common genets Genetta genetta using camera capture-mark-recapture data.European Journal of Wildlife Research,2010,56(4):59.

[5]Bhattacharya T,Bashir T,Poudyal K,et al.Distribution,occupancy and activity patterns of goral(Nemorhaedus goral)and serow(Capricornis thar)in Khangchendzongabiosphere reserve,Sikkim,India.Mammal Study,2012(37):173.

[6]Tobler M W,Carrillo-Percastegui S E,Powell G.Habitat use,activity patterns and use of mineral licks by five species of ungulate in south-eastern Peru.Journal of Tropical Ecology,2009,25(3):261.

[7]Rovero F,Marshall A R.Camera trapping photographic rate as an index of density in forestungulates.Journal of Appllied Ecology,2009,46(5):1011.

[8]Pianka E R.The structure of lizard communities.Annual Review of Ecology,Evollution,and Systematics,1973,4(1):53.

[9]Broome L S.Density,home range,seasonal movements and habitat use of the mountain pygmy-possum Burramys parvus(Marsupialia:Burramyidae)atMountBlueCow,Kosciuszko National Park.Austral Ecology,2001,26(3):275.

[10]Carley C J,Fleharty E D,Mares M A.Occurrence and activity of Reithrodontomysmegalotis,Microtus ochrogaster,and Peromyscus maniculatus as recorded by a photographic device.The Southwestern Naturalist,1970,15(2):209.

[11]Li S,McShea W J,Wang D,et al.The use of infrared-triggered cameras for surveying phasianids in Sichuan Province,China.Ibis,2010,152(2):299.

[12]Ramesh T,Kalle R,Sankar K,et al.Spatio-temporal partitioning among large carnivores in relation to major prey species in Western Ghats.Journal of Zoology,2012,287(4):269.

[13]Ross J,Hearn A J,Johnson P J,et al.Activity patterns and temporal avoidance by prey in responseto Sunda clouded leopard predation risk.Journal of Zoology,2013,290(6):96.