课堂教学从三维目标走向核心素养的路径研究

陈坤 唐小为

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

课堂教学从三维目标走向核心素养的路径研究

陈坤 唐小为

(西南大学 教育学部,重庆 400715)

当今,教育从知识本位为主的“三维目标”走向以强调能力为主的“核心素养”时代,核心素养作为对人才培养的理念新导向,其落实需要找到抓手和着力点,否则核心素养的培育就会出现被“悬置”的可能。明确核心素养的实质内涵,厘清三维目标与核心素养之间的内在逻辑体系,是落实核心素养培育的逻辑起点。课堂教学作为学生核心素养养成的主阵地,三维目标作为核心素养形成的要素,是核心素养具体化、精确化、深化的路向。课堂教学需要基于核心素养的特性出发,以问题链设计为导向,通过创设多维的问题情境,建构起“交流—互动”课堂,以学生学习力的生长为基点,实现三维目标向核心素养的转变。

三维目标;核心素养;转化;路径

从2014年3月我国教育部印发的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》提出“核心素养”这一概念,到2016年9月《中国学生发展核心素养》总体框架正式发布,标志着我国基础教育课程改革的不断深化。从三维目标转向核心素养,不仅仅是字面上的改变,更是教育对于培养什么样的人价值理念抉择的转变,我国基础教育正从“知识本位”时代走向“能力本位”的时代。核心素养既是课程教学目标,又是一种新的课程观,理解核心素养的实质内涵,厘清核心素养的基本定位和价值逻辑起点,才能从关键向度来思考核心素养的构建路径[1]。核心素养的落实需要找到抓手和着力点,否则核心素养的培育就会出现被“悬置”的可能。

一、核心素养的内涵

(一)核心素养内含的界定

核心素养严格上来说是个舶来品,英文常用“Key Competencies”一词表示。“Key”表示为“关键的”“必备的”等含义,“Competencies”表示为“能力”“素养”等含义。从词组构成来看,核心素养可以译为“关键素养”或“关键能力”。所谓核心素养,就是最关键、必备的素养。核心素养作为舶来品,首先来源于OECD的PISA测评理念。为了适应技术持续变化、社会日益差异与多元化,OECD建构出核心素养框架,把核心素养界定为在特定的情境中利用和调动心理社会资源,以满足复杂需要的能力(不只是知识与技能)[2]。其次是欧盟为了应对全球化、知识经济和信息技术时代的挑战,把核心素养界定为个体需要自我实现与发展、成为主动的公民、融入社会和成功就业所需要的那些素养[3]。在联合国教科文组织UNESCO发布的报告《走向终身学习——每位儿童应该学什么》中,基于人本主义的思想提出核心素养,即从“工具性目标”(把学生培养成提高生产率的工具)转变为“人本性目标”,使人的情感、智力、身体、心理诸方面的潜能和素质都能通过学习得以发展。2010年3月新加坡教育部颁布了新加坡学生的“21世纪素养”框架,该框架以核心价值观为内核,定位培养出充满自信的人、能主动学习的人、积极奉献的人、心系祖国的公民。为了适应经济社会的发展要求,美国企业界和教育界共同罗列了“21世纪型能力”,要求学生具有全球意识、经济、商业和创业素养,公民素养,健康素养,环境素养,这些素养旨在帮助学生解决复杂的个人、社会、经济、职业和全球问题。20世纪80年代以来,澳大利亚概括出了公民所必须具有的包括读写、计算、信息和通用技术、批判性和创造性思维、道德行为、个人和社会能力及跨文化理解在内的七项通用能力。在我国,核心素养主要指学生应具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力,综合表现为六个方面:人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新[4]。

通过以上对几个国家和组织对核心素养内涵的梳理发现,核心素养是整合性概念,涵盖了对公民生存与发展所起基础作用与支撑作用的素质与涵养,从认知性和非认知性素养两个方面勾勒出知识经济时代对创新型人才的价值诉求。厘清核心素养的价值取向内在逻辑体系才能更好地把握核心素养,寻找到落实核心素养的着力点与抓手。因此,需要从价值逻辑体系的“定性”“定形”“定向”三个方面对核心素养进行分析,把核心素养“定性”为根据社会和个人发展需要的抉择,兼顾“个体发展”与“社会发展”的双重价值取向;把核心素养“定向”为以人的关键能力和必备品质两个方面为方向,能力与人性并重;把核心素养最终“定形”为培育适应个人终身发展和未来社会生活挑战的新型人才。我国教育部委托课题组发布核心素养框架,把核心素养界定为学生应具备的,能够适应自身终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。核心素养不是个体所具备的可分化的能力框架或要素的罗列,而是涵盖认知性和非认知性两个方面的素养,是将知识与技能、认知与情感、创造性与德性融为一体的复杂心理结构,是个体在不同情境下应对各种问题及挑战,以知、情、意、行为整体资质的综合表现所映射出的关键能力。

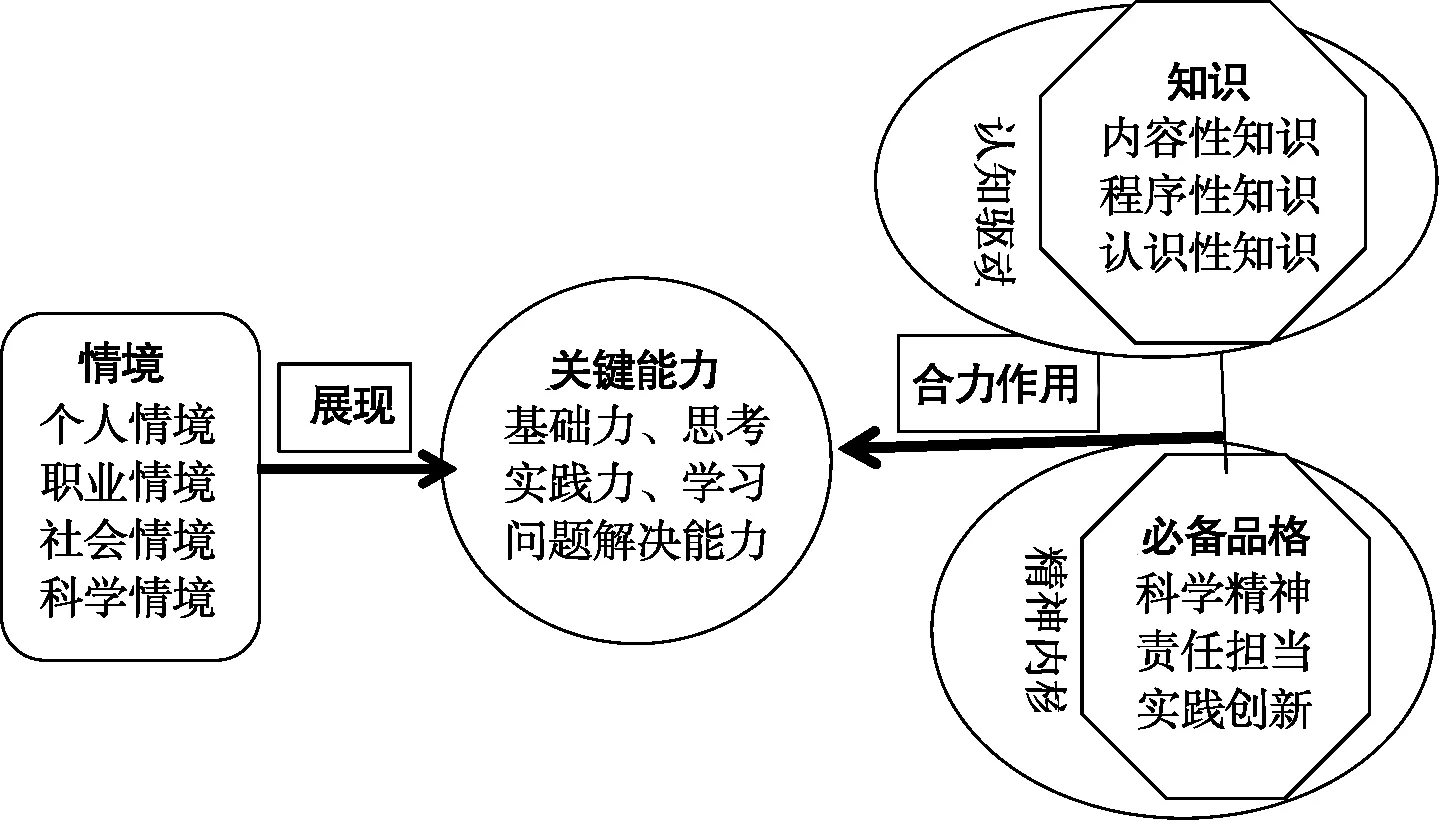

(二)核心素养的特性

核心素养之所以成为最关键、最基础、最必要的素养,关键还是在于其内在的联通性,其涵盖能力与品格两大方面。品格是隐形的软实力,能力是显性的硬实力,必备品格具有精神内核支撑作用,在一定情况下能快速地转化为应对问题的外显的硬实力。核心素养的内涵反映在两个方面:一是兼顾“个体发展”与“社会发展”的双重价值取向;二是“知识、技能、情感、态度、价值观的集合体”,是个体在不同的情境中解决问题过程中知、情、意、行为一体的整体素质与修养的集合体(如图1所示)[5]。核心素养不再单指一组孤立的认知或技能,是个体在解决复杂的、不确定性的现实问题过程中表现出来的综合性品质或能力。核心素养具有时代性与生长性、普遍性与个体性、广泛性与融合性等特征。

图1 核心素养结构图

1.核心素养的时代性与生长性。前者意指它是因应信息时代和知识经济时代需求召唤而诞生的“新能力”。21世纪需要的是面对复杂问题情境作出明智而富有创造性的判断力与行动力的人。核心素养的生长性,素养的培育不是一蹴而就的,纵向上看素养的获得是一个循序渐进、不断深化的过程,需要连续性与阶段性的培养;横向看核心素养是随着时代社会诉求与个体发展需求进行相应的发展,其内涵与外延不断延伸、拓展并生长[6]。

2.核心素养的普遍性与个体性。核心素养不是只适用于特定情境、特定学科或特定人群,而是适用于所有情境,也是所有公民都应获得的素养,这样才能体现“核心”的普遍价值[7]。核心素养的个体性特征表现为,在遵循素养普遍性前提下,注重多元智力发展,倡导个性化的教育,发展学生个人潜力,倡导共性与个性的结合。

3.核心素养的广泛性与融合性。前者既包含了学生认知的发展,也包括学生非认知的发展,涵盖了知识技能、情感态度、价值系统、习惯和其他心理特征;核心素养的“融合性”,核心素养是一个多维度、多功能的概念,是一般素养的精髓,在数量上是少而精,本质上是跨越了具体学科的边界,是对于单纯知识、能力、态度的综合与超越。

二、三维目标与核心素养的关系

核心素养作为课程的顶层设计要想在下一轮新课程改革中落实并深化,必须明确三维目标到核心素养的转变改在哪里,革在何方?上一轮课程改革倡导三维目标,即教育教学过程中应该达到的三个目标维度:知识与技能,过程与方法,情感态度与价值观。课程改革从三维目标到核心素养的转变不是对三维目标的摒弃,它们二者之间既有传承的一面,又有超越的一面,核心素养的“整合性”是把三维目标中的知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观化为一体。从形成机制上来讲,核心素养来源于三维目标,是对三维目标的进一步提炼与整合,把知识与技能、过程与方法提炼为关键能力;把情感态度价值观提炼为必备品格。具体来讲三维目标不是教育的终极目标,而是核心素养形成的要素,是核心素养具体化、精确化、深化的路向[8]。

(一)素养与知识的关系

课堂教学的核心问题,是如何让学生获得外部知识、占有并转化为学生个体的内在力量和精神财富。核心素养作为教育培养人的新导向,若不能从根本上理解“新”主张智慧,只会造成表面上的浮华与热闹,更不可能在实践中落实。素养是素质加教养的产物,知识是形成素养的载体,核心素养的培养离不开知识的学习,教学是基于知识并通过知识的学习来提升人素养的一种活动。但素养不是知识的简单叠加,知识的积累也并不一定有助于素养的培育,倘若秉持着僵化的知识观,并以灌输和训练的方式传授知识,知识的积累反而会导致素养的衰减甚至泯灭。能力处于一个特殊的位置,它是素养的载体和具体表现,又是“知识”升华到“素养”的必经之路。知识、能力和素养是一种递进包含关系:知识是能力的基础,二者又是素养存在和提升的逻辑前提。

安德森修订新版的教育目标分为识记、理解、运用、分析、评价、创造六个层次,前三个属于低阶认知能力,后三个属于高阶认知能力。长期以来,教学中三维目标被异化为“知识导向”,能力培养往往被窄化为运用知识回答书面问题的应试技巧能力,对知识教学秉持着工具价值取向,停留在低阶认知能力培养上。21世纪是一个界限消融的“平面世界”,其需要的不是知识叠加的人,而是大量受过教育、会感知、会沟通、会行动、也会思考的人,尤其强调批判反思力。反思与怀疑作为一种思维能力,怀疑是发现的设想,是探索的动力,是创新的前提[9]。核心素养所秉持的知识观是把知识的工具价值、背景价值、理智价值三者兼容并取,核心素养作为高级心理能力体现在人认知能力与人性能力上,关注知识对认知能力的培育作用,从低阶认知能力出发最终达到高级认知能力的培养。

(二)素养与能力的关系

“能力”即解决问题所具备的素质。“知识就是力量”这句话长期被人们奉为至理名言,知识确实对人生具有不言而喻的价值,但我们应清醒地认识到知识未必是力量,会使用知识才能让其转化为力量,这就涉及能力的培养问题。因此,培养学生核心素养的第一要务是明确学生需要拥有什么样的能力及如何将能力内化为自身素养清晰化。以知识为本位的三维目标被窄化为知识的教学,而技能在被以知识为教学中心的前提下窄化为符号的记忆、公式套用、解题技能、应试技巧的训练,这些技能是理论层面的训练。核心素养所倡导的关键能力的养成是源于知识与技能,并对三维目标中知识与技能提炼与超越,培养具有理论层面与实践操作层面综合发展具有健全能力的人,即认知技能和动作技能结合、学思行结合,能够把知识与技能融会贯通,把技能变成自己未来生活和时代所需的关键能力,应对未来生活的种种挑战。

核心素养作为课程的顶层设计,课题组颁发的中国学生核心素养框架囊括的必备品格和关键能力,综合表现为九大素养,旨在勾勒出新时代所需具备高级能力与人性能力的人才形象。所谓“高级能力”是人面对复杂问题情境时感知能力、思考能力、决策表达能力和实践行动能力;人性能力建立在人性、情感、道德与责任基础上的能力,核心素养是在立德树人理念下围绕着人的基础学力和人格发展塑造人才。这些关键能力的形成,离不开基础知识的学习与基本技能的训练。三维目标中知识与技能向关键能力的转化涉及操作层面的实践,在实践过程中需要把显性能力和隐性能力培养情境化、具体化、操作化。一切教育都可以归结为自我教育,学历和课堂知识均是暂时的,而自课堂教学中学习到的能力则是人生的一笔财富。

(三)素养与情感态度价值观的关系

素养是人的内在秉性,具有内凝的特点,决定着人的发展方向。核心素养是对情感、态度、价值观整合与超越并提炼而成的必备品格。所谓品格是品质和人格的整合,把人外在情感、态度、价值取向内化为稳定的品格,情感、态度与价值观是品格形成的基础与源泉。教育的最终价值追求是“立德树人”,触及学生的思想灵魂,对其进行价值观念的引导。教育旨在帮助人树立一种自觉的文化价值取向,让其内化为稳定的品格并成为潜意识观念中的一部分,观念建立后,行为就跟着出现,行为是内在意念的外显。

长期以来,功利主义价值取向下教学中三维目标被异化为“知识导向”,把情感态度与价值观的培养“标签化”,对情感态度与价值观的培育仅仅是将相关的人生观、价值观、道德观、审美观等写在教学目标中,然后告诉学生应该怎么做就算大功告成了,使人格精神软实力的塑造失去了扎根的“土壤”。品格处于精神内核的核心,其培养不是通过对情感态度、价值观的讲授来实现的。品格的形成过程既包涵内容层面的把情感、态度、价值观升华为科学精神、责任担当、实践创新与反思性的品质,也包含方法层面需要依靠认知驱动与实践体验与感触。因此,品格的形成往往需要通过情境内容的学习,启迪学生的智慧去体验与感悟,通过较长时间潜移默化的熏陶、潜在的积累而获得。品格的形成以认知为基础,以情感为核心,情感的结果是态度,态度是一种价值取向,价值取向的抉择影响着人生内在价值理想的形成,价值理想以行为方式来反映。

三、从三维目标走向核心素养的路径

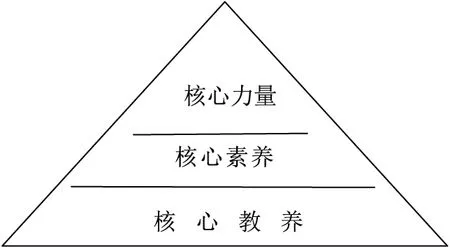

核心素养作为国家对人才培养理念的顶层设计,是在个人与情境交互作用下形成的,核心素养输入依靠的是核心教养,通过主体的消化吸收转为自身具备的素质与修养,是在应对各种问题的时候输出所表现出来的核心力量(如图2所示)。因此,核心素养的建构是在核心教养基础上最终指向培育具有核心力量的高阶能力人。核心教养是核心素养培育的基础与源泉,在情境中转化为核心力量,是作用于问题解决的外部行为的表现,其形成必然建立在“学习力”形成“社会化学习”化的方式之上。在构建学生核心素养时,应从学生身心发展的逻辑出发,从学生终身发展的视角切入,深入剖析各教育阶段学生素养的形成机制和水平特点。

图2 核心素养输入与输出图

(一)坚持问题链设计为导向

素养是在人身心素质的基础上,在接受外在教养过程中后天习得的,并非与生俱来的心理特征。素养的本质是能力,不是靠教师在课堂上教出来的,而是在问题情境中借助问题解决实践交互作用培育出来的。问题是课堂教学的核心,是师生互动的桥梁,因此,问题的设置与选择是素养培育的关键。传统课堂教学所设置问题,往往是从日常生活情境中分离出来的,这些问题常依托碎片化知识,并以“规范”的形式呈现,以致同实际脱离、和道德毫无关联,认知与思维被局限在有限的学科领域内。

21世纪是一个学科界限消融的“平面世界”,现实中问题以偶然的、非正规却又普遍的因不符合某种规范、实践的形式或思维模式出现[10],虽然与学科课程具有紧密联系,但并非就局限在某一具体学科。核心素养具有综合性、跨领域性、实践应用性,超越了学科边界,要求知识与技能横跨具体学科融会贯通,巧妙迁移应用于不同情境中。问题的设置需要注意以下几个方面:其一,所设置的问题应该是横向跨越具体学科,纵向贯穿知识单元结构,问题蕴含多种教育现象、多种疑难,注重多样知识的关联。其二,重视有现实感综合性的问题,问题若游离日常生活,学习者就难以发现问题解决的现实感,难以找到生活原型中的应用,就不能动员自身力量,失去问题解决的激情。其三,问题设置具有开放性 ,能够让学生从不同角度进行分析, 且相应的解决方案也不止一个,将学生置于问题困境中 ,如此学生才有思考与创造的空间,让其自己去发现知识 , 建构解决问题的新图式,有助于学生的创新能力培养。

(二)创设多维的问题情境

核心素养具体表现为核心力量,是基于各种问题情境,借助素养的高迁移性,能够进行复杂推理、系统探究与应用,适用于未来社会各领域且都能发挥作用的素养,融会贯通地运用各种知识与技能解决复杂问题,这种能力的发展由认知驱动,精神内核作为支撑在主体与客体相互作用下生成。情境学习理论认为学习既是个体的认知过程,也是植根于社会文化背景的意义建构过程,人类的活动总是嵌入在具体情境中,并随着情境的变化而变化。每一种情境内人类都经历认知过程与人生体验,因此,素养的形成与发展都与情境存在的关系密不可分。

第一,素养依赖于情境。核心素养作为高阶的认知能力与人性能力,其形成必然是知识、思维、品格与具体情境相互交织作用的结果,离开了情境,素养的培育便成了无本之木,无源之水。需要思考的是学习是否发生在源于学校外部世界的生活和工作的半结构问题情境中,只有将素养培育嵌套到真实的生活情境中实践学习,才能消除学校与生活、学校与社会隔离状态,消除横跨在学生经验与知识之间的鸿沟,这样学生才感到亲切和可信,让生活与文本接轨才能帮助学生参与问题的解决,了解知识与技能运用的基础,找到迁移基础的共同因素,以便达到知识与技能的结构网络融会贯通,增加共同因素的有效性,最终能连贯顺畅地解决问题。

第二,素养要超越情境。21世纪是信息技术时代,知识日益情境化、信息化,情境日益复杂化,生活在虚拟环境世界与现实环境世界并存、互动与融合。因此,既要重视真实情境中知识的系统性传授与静态概念性知识的掌握,还要重视动态情境中知识的体验与感悟。信息技术的发展打破了传统二维时空限制,可以模拟或创造出现实世界未发现的事物和现象,从而扩充人所能够触及的多元世界,人的知识和经验也将会得到空前的扩充与深化。个人生活、社会生活、职业世界日益存在于“增强现实世界”(即由现实世界与数字化的人、地方和物体相互交织而创造的模拟经验)之中。因此,核心素养的形成与发展需要关注虚拟环境对教育和人的影响,把核心素养的培育与现实情境、虚拟情境、文化鲜活、具体的实践指向相关联,核心素养的形成与发展才有可能[11]。

(三)建构“交流—互动”的课堂

情境学习理论认为,学习不仅仅是个体有意义建构的过程,更是个体作为环境中的一个主体与周围环境进行多样互动交流的过程。“交流—互动”是教学开展的过程,知识与技能是学生作为主体在主客体相互作用下有意义建构成的网络节点,而不是机械的接受然后重复叠加[12]。课堂教学中互动交流不是简单的问答活动,而是教师与学生、学生与学生之间主体性的研究探讨活动。其过程是思维的激烈碰撞促成知识之间的融合、修正、再生、发展和形成新知,真正地实现心灵的对话、思想自由、情感的交流、个性的绽放。现实生活中,人总是生活在一定的社会关系中,不是一种“自然关系”或两个客体之间的关系,而是一种主体间的关系,这种关系是在关系双方的主观解释与接纳之后才能够建立的。

互动关系的建构需要从以下几个方面出发:“个体—环境”参与其中的是整个人,而不是被孤立出来的“心智”。首先,坚持“以学生个性化发展”为师生互动的基本教学取向,核心素养是共性与个性的结合,既有共同性的素养,也有个性素养,注重多元智力发展培养个人潜力。核心素养以个性和人格为基本价值取向,互动教学着力关注主体的心态开放、个性张扬和创造性潜能的解放[13]。其次,在互动交流过程中注重反思性思维训练。杜威曾说过,反思性思维能使合理的行动具有自觉的目的[14]246,形成人真正理性的生活,核心素养是以创造思维与责任为精神内核,互动交流是思维的摩擦与碰撞,创新源于反思,是探索的动力,是创新的前提。最后,注重小组合作走向共生性对话,强调观念分享与责任承担,合作是人类社会赖以生存和发展的重要动力,学会共同生活,培养在人类活动中的参与和合作精神是教育不可缺少的组成部分。

(四)学习力的培养

学习力是人们获取知识、使用知识和创造知识的能力,是动态衡量一个组织和个人综合素质和竞争力强弱的尺度。素养虽然在一定时期内具有稳定性,但并不代表是亘古不变的。同样,一个人素质和修养的养成也不是一蹴而就的,具有生长性,依据个体与社会发展诉求、时代变迁需要进行持续调整和更新。核心素养的养成不再仅仅局限于“学校教育”,更是终身发展所需要进行的事,因此,核心素养培养需要建构学生终身发展所需要的学习力,就是培养学生的可持续发展能力[15]。学习力是人在有目的的学习过程中,以从听、说、读、写、交流等渠道获得知识和技能的学习为基础,通过实践、体验、反思、环境等影响,在学习活动过程中生成和发展的某种能量、品性、素质、能力,并且通过它获得自我变革、自我提高,形成综合实践所需“力”的总和,最初在学校中培养,随后在一生中不断发展与完善[16]。

联合国教科文组织的埃德加·富尔先生预言:“未来的文盲不是目不识丁,而是没有学会怎样学习的人。”[17]学习力是最可贵的生命力,最活跃的创造力,也是最持久、最本质的竞争力。学习力不仅仅是实现终身学习的必备条件,更是代表着竞争力,直接关系到学生当下的学业成败及今后的生存与发展。学习力的建构应从以下几个方面着手:其一,激发学习动力,学习动力具有激活、指向和强化功能,保持好奇心、求知欲是获得成功的内在素质,是提升学习力的重要基础。其二,锻炼学习毅力,学习毅力是学生学习的意志品质、心理素质和学习态度的综合反映,是养成学习习惯和维持学习动力的关键所在。其三,提升学习能力,学习能力是学习主体根据条件的变化不断获取新知识的能力,是输入的过程,它关系到学生核心素养的培育成效。其四,培养学习转化力,学习转化力由自我反思、学习迁移和动手操作构成,学习转化力是核心素养外在表现核心力量并“学以致用”解决问题的能力,它是核心素养强调的关键能力。其五,培养学习创造力,学习创造力主要由创造想象、创造思维和解决问题构成,注重的是反思性思维的培养,学生在继承和掌握已有知识后,能够发现、创造新知识和将这些知识能够创造性地运用于现实生活的能力。从发现问题到解决问题形成的心智习惯,包括批判性思维、创造性思维与自我调整思维,是学习力的核心所在,也是学习力的最高境界[18],更是培育核心素养高阶能力的必由之路。

[1]屠莉娅.基于变革社会的视角:核心素养阐发与建构的再思考[J].全球教育展望,2016(6).

[2]张华.论核心素养的内涵[J].全球教育展望,2016(4).

[3]Gordon,Jean et al.( 2009) : Key competences in Europe: Opening doors for lifelong learners across the school curriculum and teacher education,Case Network Reports,No.87,ISBN 978 -83-7178-497-2,Annex1: Key competences for lifelong learning-A European reference framework.

[4]核心素养研究课题组.中国学生发展核心素养[J].中国教育学刊,2010(10).

[5]袁振国.核心素养如何转化为学生素质[N].光明日报,2015-12-08.

[6]常珊珊,李家清.课程改革深化背景下的核心素养体系构建[J].课程·教材·教法,2015(9).

[7]施久铭.核心素养:为了培养“全面发展的人”[J].人民教育,2014(10).

[8]余文森.从三维目标走向核心素养[J].华东师范大学学报(教育科学版),2016(1).

[9]内尔·诺丁斯.学会关心——教育的另一种模式[M].于天龙,译.北京:教育科学出版社,2011.

[10]张紫屏.论素养本位学习观[J].全球教育展望,2016(3).

[11]康淑敏.基于学科素养培育的深度学习研究[J].教育研究,2016(7).

[12]查有梁.“交流一互动”教学模式建构(下)[J].课程·教材·教法,2001(5).

[13]孙泽文.也论互动教学的内涵、特征与实施原则[J].教育探索,2008(11).

[14]约翰·杜威.我们怎样的思维·经验与教育[M].姜文闵,译.北京:人民教育出版社,2005.

[15]辛涛,姜宇,林崇德.论学生发展核心素养的内涵特征及框架定位[J].中国教育学刊,2016(6).

[16]贺武华.“以学习者为中心”理念下的大学生学习力培养[J].教育研究,2013(3).

[17]林小葵.着眼学法指导 促进自能学习[J].教学与管理,2001(4).

[18]郭黎岩.提升中小学生学习力:基于脑科学的实践探索[J].中小学管理,2011(9).

【责任编辑:孙艳秋】

2016-12-26

重庆市教育科学“十二五”规划统筹城乡教育发展研究重大专项委托课题“城乡小学生科学学科三大能力的评价、比较与提升策略研究”(编号:2013-TC-005)。

陈坤(1990—),男,四川广元人,硕士生,主要从事课程与教学论研究; 唐小为(1981—),女,四川成都人,副研究员、博士,主要从事课程与教学论研究。

G424.21

A

1672-3600(2017)05-0104-05