一个“革命现实主义”画家的命运起伏

——符罗飞绘画研究

韩 靖

(广东肇庆学院 美术学院,广东 肇庆526061)

引言

符罗飞,虽然这个名字在中国现代美术史中并不占据着重要的位置,但是知道他的人,通常会将他的作品和现实主义,描绘下层民众苦难这些字眼联系起来。其实早在上世纪40年代,符罗飞就曾蜚声中国艺坛,并被冠以“革命现实主义”艺术家的称号。然而1949年之后,当“文艺为工农兵服务”和“社会主义现实主义”正式成为官方的文艺创作路线之后,这位“革命现实主义”的艺术家的创作热情,艺术地位却日渐消弱,终至在寂寥中离开人世。为什么会出现这样令人不解的现象,符罗飞的命运起伏之后又折射出怎样的个体和时代之复杂的关联和碰撞呢,笔者认为,通过对于符罗飞其作品和命运的这样一个个案解读,可以审视现实主义这个本来是西方的舶来品在被引进中国之后,由于特殊的时代和社会原因,导致其内涵所发生的变化。

首先我们要搞清楚的是,符罗飞笔下的现实主义内涵是什么?建立在什么样的文化支撑上。为了真正理解和把握这一点,我们先从这位艺术家的人生和教育履历上溯本求源,也许能得到一些真相。

一、符罗飞现实主义的起点和来源:生命体验和西方的直接影响

1897年,符罗飞出生在海南岛文昌县一个贫穷的渔民家庭。因为家贫,符罗飞11岁就跟随四叔到南洋谋生。一年之后,四叔返乡,尚未成年的符罗飞一人留在南洋讨生活。为了生存,他几乎什么活都干过,木厂徒工,咖啡馆伺应,裁缝学徒,补鞋匠,茶馆伙计,打铁工,小水手,泥水工,割胶工人,并曾因贫病交加,一度在杭州广化寺落发为僧。可以说,为生存而挣扎,是符罗飞最深刻的人生体验。而这样的人生经历使得符罗飞一生都在情感上和“乡下人”“低层人”联系在了一起。

很多人回忆起符罗飞,都提到了他身上的乡土气质。如王益伦写到的:“符罗飞在职业上是个出过洋的教授,本质上是个平民,有的是平民思想,更有狂热的感情”。[10]李育中评价符罗飞:“他是老实人,有着海南岛那份近似原始的气质,渲染到他的作品上,是一如其人的”[12]。解放后曾与符罗飞在一个党支部活动过的姚树华也这样评价他:“符老给我第一个难以磨灭的印象是,他不像是一位大学教授,却像一位风里来,雨里去,面朝黄土背朝天的老农民……”

一个人的个体生命经历肯定会在他的艺术世界投下倒影,体现在符罗飞的艺术追求中,那就是将低层关怀、苦难关怀作为他一生艺术最主要的主题。这是一种从自身最贴己的生命体验中滋生出来艺术偏好,而非外在力量的强加,所以是非常深刻很难改变的。

然而,奇特的是,符罗飞这样的一位“乡下人”,他一生所接受的最重要的艺术教育却是西方的。1922——1925年间符罗飞曾经在上海美专就读;然而更重要的是在1929年——1938年间,符罗飞在意大利有近十年的留学经历。毋庸置疑,这样的教育经历升华了符罗飞的艺术,使他从一种从自身生命体验生发出的底层关怀和苦难关怀上升到一种更为自觉和深刻的人道关怀。

图1 《痛定思痛》自画像 1938年

1930年,符罗飞考入意大利皇家美术大学研究院绘画系。1935年以优异成绩毕业并留校任教,后任教授。留法期间,符罗飞把“把全部精力都倾注在艺术的钻研与形式的探索上。珂勒惠支,戈雅,高更,塞尚,米勒,杜米埃等艺术大师的形象令他魂牵梦绕”。[1]除了高更和塞尚外(他们作品中的表现主义气质和形式感对于符罗飞很有影响),其他几位都是具有人道精神和社会批判精神的西方现实主义或浪漫主义大家,其中符罗飞最为仰慕的就是农民画家米勒,认为他“实在是最伟大的画家”“使我们非常的感动”。[2]这些艺术大师的作品给了符罗飞直接和深刻的影响。《流浪艺人》是符罗飞1936年完成于意大利的作品,是以现实主义手法描绘的两个流浪艺人在街头卖艺的情景,是一幅有着人道同情的作品。《痛定思痛》作于1938年,是符罗飞刚刚归国后的作品,以面部的黑影强光表现主人公内心强烈的痛苦,而阴影部分的微妙光影中又浮现出痛苦和希望交织的眼神,画面意境非常近伦勃朗。笔者认为这幅素描自画像是中国现代画家自画像中非常出色的一幅,它没有夸饰和自我美化,有的是对自我心灵痛苦的直视和鞭挞,有一种生动质朴的美感。

当时意大利的艺术界评价符罗飞为“罕见的心灵画家”[1],其子符和强称这一时期为“符罗飞艺术创作的鼎盛时期”。[1]也是因此,1938年符罗飞归国的时候,他的一千幅作品都被意大利当局当作艺术珍品被扣留。虽然现在我们无缘见到符罗飞留意时期更多的作品,但是可以肯定的是,留学意大利期间,西方艺术大师特别是现实主义大师的作品的影响强化了符罗飞基于生命体验而形成的人道关怀,以及直面真实的艺术精神,这在他归国以后的作品中就可以看得出来。事实上,他把自己在意大利留学时所形成的现实主义的艺术观念保持了终生。

二、时代和政治的误读:他真得是一个“革命现实主义”画家吗?

1937年7月,中日战争爆发。1938年5月,符罗飞毅然抛弃在意大利已经拥有的一切,带一支手枪只身回国。回国之后,符罗飞即以满腔热情投入到了艺术创作之中。他走访从沦陷区来的人,进行大量的民间写生,甚至冒着日军的飞行轰炸机进行速写。他办《抗战画展》,出版《抗日画集》,充满了创作的热忱。

1946年,湘桂大灾荒爆发,7月,符罗飞深入灾区写生,8月,符罗飞先后在广州,香港举办题为“饥饿的人民”的画展。展览作品分为六部分《饥饿的人民》《一群孤儿》《黑色的旋律》《街头拾遗》《随笔》《正义》,共200余幅,引起了评论界的巨大反响。他被评论者誉为“广东有数的杰出的美术家”[2]“中国人民的艺术家”。[3]

符罗飞上世纪40年代描绘民众苦难的作品特别受到了当时左翼艺术阵营的高度评价。时任共产党文化工作组组长的邵荃麟给符罗飞作品的评论中这样写到:“一个艺术家,画什么?为什么画?画给什么人,这是决定他艺术思想和艺术方向的一个起点”。[3]邵荃麟据此评价符罗飞的作品说:“这些画不是为绅士阶级而画的,他是为那些被迫害的人民大众而画的......这就是人民艺术的路线,符先生是坚实地走着这样的路线”。宋桐评价符罗飞:“在这些年的摸索中,已经给我们摸出了一条把艺术和人民结合的道路。这条道路,正是我们今后主要的文艺思潮主流”。[4]跨亭写道:“符罗飞教授画展将是一个新起点,是今日艺术主流——新现实主义与人民斗争之流汇合而一。 在这画展中看到良善与丑恶的两大划分,强烈地反映阶层生活,思想感情。”[5]知朋评价符罗飞“实为一革命画家。”[6]而阿民则以共产党的文艺创作路线严格要求符罗飞的绘画,认为他还没有画出劳动人民革命斗争的“自觉情绪,和他们的集体力量”。[7]

描绘底层人的苦难,这是左翼文艺路线和西方经典的现实主义共同认可的部分,然而,两者的出发点还是有所不同。左翼文艺路线更多地强调阶级斗争,人民斗争的方面。符罗飞的作品虽然从题材上符合左翼的文艺路线,但是仔细去品味,他创作的基本出发点还是对于生命自身关怀,最终的指向也是一种普遍的人类命运同情。所以和完全左翼文艺路线所认可的现实主义还是有差别的。

这种差别首先表现在叙事视角上。符罗飞在作品中表现的总是处境中的人,状态中的人,一个活在他自身境遇中的人,而非“主题先行”或者带上了鲜明阶级标签和意向的人。“我们看符氏的画,简直就是看我们周围的人群的生活”。符罗飞笔下的画面特别有一种现场感和境遇感,当然这归功于艺术家对于体现着生活本质的具体鲜活细节的把握。如《等待》描绘普通家庭生活的艰辛,画了两个在家等待父母回来的孩子,时间太晚了,孩子们爬在桌上睡着了。我们可以想象,他们的父母或是普通工人,或是小办事员,不得不双双出去打工才能维系家庭的温饱。《女仆》仅仅描绘了一个怀抱婴孩的女仆的背影,她的身后,还有一盆待洗的衣衫,简单的场景,却把一位女性的勤劳、坚韧、辛酸以及寄人篱下的处境表现了出来。《剥树皮的饥民》记录饥荒时期的一个场景,几个灾民正跳到卡车上剥树皮,普通的劳动场景传达出生命的卑微苦难。《车站旁》描绘了几个在车站等车的人,将平凡琐碎的人生情态描绘得很动人。

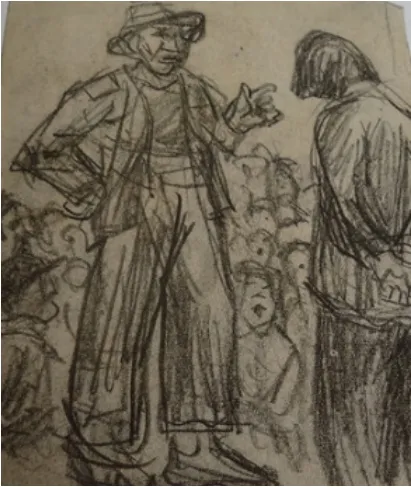

符罗飞还有一部分作品,如《哭》《恨》《惶》《无奈何》《独眼者》《想办法》等,都是单纯的肖像速写,无任何背景,却非常传神地表现出了人类的悲伤和无助。创作于1946年的《没有裤子的人》画面上没有任何背景,只有一个没穿裤子的蜷缩成一团的女人。她的眼神恐惧而错乱,只有蜷缩的姿态尚显示出她残存的一丝自我保护的意识。显然这个形象不是作者躲在书房里想象出来的,而是真正深入到生活最低层,是直接从街头上“捡来的”一个沉沦于生活最底层的人的形象。

这样的作品,总能够让人唤起对于人类悲苦命运的普遍同情和怜悯,唤起人严肃的社会批判,而非只是狭隘的阶级和政治斗争意识。后者可以王式廓的《血衣》为例来作一对比。《血衣》其实也是描绘了底层人的苦难,特别是画面中间的女子,手里拿着亲人的血衣,几乎陷于疯狂状态的回忆和控诉,那个形象本来是非常震撼的,很有艺术价值。但是,当你的视线从这个女子的身上向周围游离的时候,斗地主的场面,身穿制服的军人形象,领袖挂像等形象的存在立即将它的内涵限定在了阶级斗争的主题之中,艺术境界反而要比符罗飞的同样表现底层苦难的作品狭隘得多。

即使是直接描绘穷富对立的画面,在符罗飞的作品中你也会发现,这里面并没有阶级斗争的意识,甚至愤怒也很少,更多的是对于弱者的深广的同情。比如《乞儿与富贾》一画中,连富翁的脸都没有画出来,凸显的就是乞儿和富贾在外形和社会地位上的悬殊和对比。作为符罗飞的代表作之一的《消化》,描绘了一个不情愿的女子正被一大腹便便的富人搂抱在怀里。然而这幅作品的动人之处和艺术魅力,则是对女子敢怒不敢言的屈辱心理的准确描绘。

体现在符罗飞作品中的批判,被批判者也没有指明一个具体的所指,哪个社会群体,或者具体的社会力量,毋宁说是人性的鬼魅世界。所以,在作品《剿》《警匪》中,施暴者的头部被刻画成兽头的形象。而《饿鬼》《他有什么罪》中的受侮辱与受损害者的形象亦是模样如鬼。这些弥散着人性黑暗和命运恐惧原素的作品,带着西班牙画家戈雅的影响。这是一种对于人性及其命运中之“暗黑”部分的追问,在引发社会批评和思考的同时,带有隐约宗教诉求甚至宿命色彩。

综上所述,笔者认为,自觉的阶级意识并不是符罗飞上世纪40年代描绘底层人苦难的根本动机,是眼见的灾民的苦难生活激活了他生命深处的苦难体验,他的人道主义同情,从而激发了画家的创作激情。在1946年举办的《饥饿的人民》的画展上,符罗飞展出了他的一幅自画像,以粗犷夸张的笔法刻画出了一个似有无限压抑和愤怒在心底的“自我”形象。“在若干幅画里,符教授把自己尊容也描绘在内,这也许是和‘人间地狱里的无告者活在一起’的注脚”。[8]由此可见,符罗飞的创作首先是对于自我生命体验的激情宣泄和抒写。

在具体创作方法上,左翼文艺界一致认为符罗飞的创作方法为“革命现实主义”“新现实主义(鲁仲)”“社会现实主义(卢逊)”。认为“他走上了现实主义的正确的道路。在描写的情趣及题材上,抛弃了唯美,自私,个人重于社会、超现实、机械的、主观的自然主义的作风。”[9]其实,并非如此,符罗飞的创作非常凸显个体心灵的强烈感受,准确说来是具有表现主义风格的现实主义。王益伦就指出了符罗飞创作方法的这一特色:“狂热的感情更让他不甘以呆板的不动声色的叙述手法描写他所同情的和他所痛恨的。……他一方面接近德国的表现主义,另一方面又接近苏联的新写实主义,以作家而论,他的作风和德国的珂勒惠支女士,不论在题材上或在表现技巧上,颇多谋合的地方”[10]1946年8月,符罗飞举办第一次《饥饿的人民》画展,接受记者访问时谈到创作方法说:“在内容上说,我们是严格的现实主义。我们的主题必须正确而明显,但我们的技巧应该有着高度的艺术价值。为了表现得强烈,我们不妨用浪漫的作风……”[2]

图2 《没有裤子的人》创作于上世纪40年代

图3 《姐弟俩》1941年

图4 《失业队伍》创作于上世纪40年代

图5 《划定阶级自报会议》1951年

图6 《斗争地主大会》1951年作

符罗飞的创作“在20世纪40年代之后的作品,无论用于贬斥抑或用于歌颂,都反映在写实基础上的夸张或变形的浪漫手法,以此突出对象的精神特征,而非追求那种简单的形似。”[1]李育中认为符罗飞的创作是“截取那多余的和粗糙的,选择那精锐的和有代表性的”。[12]钟敬文也指出符罗飞的创作:“企图应用和发明最有力的技法去显现他的印象,思索和情绪。要求集中,要求突出,要求简练,要求劲健和生动”。[11]在塑造劳动者形象时,符罗飞笔下的“人物造型类似侏儒,总是矮矮的。然而矮得来那么坚实,完全是个平民典型……”[10]在《织》中,突出农妇的一双穿着草鞋的大脚,把劳动者的艰辛和强韧表现了出来;《水肿病》以变形的透视突出肿胀的双腿;甚至,“我们只要看他所画的人物,即使是不具口鼻眉目的,甚至于是背向着人的,也能够使我们深刻地感觉到他或她的心情,思索或梦想。它活现出他或她的灵魂。它在没有表情中显示出强烈的表情。”[11]即使在当时,有人对于符罗飞作品中的这种夸张和变形就接受不了,认为他所画的不是“以前那种规矩的而又顺眼的东西,而偏重这种脏布似的牛鬼蛇神”。[12]可能唯有这样“不规矩”的表现方法,才能将他所感受到的人类命运之苦难充分地表达出来。

夸张和变形使得符罗飞的作品有一种形式感。有些作品中,甚至出现了超现实主义元素。比如《刽子手》中,在刽子手的身后长出了一双举刀的手;《不许说话》中,人的嘴上打上了封条;《醉了更好》中,人脸竟为一张白纸。这些艺术元素不仅是和左翼眼中的“革命现实主义”所排斥的,就是西方“正宗的”现实主义也没有。

尽管如此,因为表现题材的原因,符罗飞表现民众苦难的作品恰好应和了左翼阵营的文艺路线和艺术期待并因此得到肯定。也可能是由于符罗飞作品中体现出来的人道同情的艺术力量,使左翼评论家们忽视了他的现实主义作品的“不一样”的因素,而认定他为“革命的现实主义”,其实这里面是有误读的。

三、上世纪50年代之后:置身边缘的时代记录者

中华人民共和国成立之初,符罗飞是非常热情地投入到中国共产党所领导的新中国的建设中去的。但是,当“文艺为工农兵服务”和“社会主义现实主义”正式成为主流的创作路线的时候,符罗飞这位40年代曾以“写苦难”著称的“革命现实主义”画家的创作却显得越来越不合时宜。

当时主流的文艺路线要求艺术为工农兵服务,为阶级斗争服务,为社会主义事业服务,这势必会造成了艺术的脸谱化、概念化。而这是坚持以艺术要真实,写苦难的符罗飞所无法擅长的。符罗飞就像一颗真实而平凡的土豆一样,他无法将自己变成一个光鲜圆滑的苹果。

官方对于符罗飞的质疑首先从他的美学风格开始的。和他同在一个党支部活动过的姚树华在回忆文章中写到:50年代符罗飞有一次在讨论周总理关于知识分子的报道的支部会议上“心情不好,不愿意说话”。[13]在这次会议上,符罗飞提到一件事情,说一省委宣传部长找他谈心,批评他的作品“主题是鲜明的”,但在着色上“不美,不鲜明“,有点像“辣椒炒牛肉”。对此符罗飞非常不悦,他说:“不懂就是不懂,不要装懂嘛。绘画的色彩处理和时代的背景是相联系的,冷暖色调不是随意处理的,什么叫辣椒炒牛肉啊”。政治的压力直接影响了符罗飞的创作热情。1956年,《南方日报》刊发了符罗飞的文章《做好工作,发挥自己的作用》,在文中符罗飞这样写到:“虽然我是全心全意为人民做事的,但是还不能适应客观形势的要求,所以我又感到不安起来。甚至有时候情绪很不好,总是患得患失,觉得工作安排得不恰当,工作没有条件……”[1]他困惑的是:“在解放前,开画展,杀头也不怕,现在为什么怕批评,怕到不敢搞创作”。他在反思自己“害怕”的原因:“其实主要的原因,是因为缺乏生活斗争,对新鲜事物没有情感,缺乏热爱”。从这段话中我们看到,他依然是那个想“全心全意为人民做事”的符罗飞,然而他却对于“新鲜事物没有情感,缺乏热爱”。

上世纪50年代之后符罗飞的创作,表面来看,表现题材上并未脱离政治形势,反而是较为全面地记录了当时发生在中国大陆的社会政治斗争生活。举凡抗美援朝、土改、反右、吃大锅饭、大炼钢铁都在他的画面上出现过,但是,在艺术理念和创作上,他却依然坚守自己的农民式的倔强,坚守着自己“写真实”的艺术观念和客观实录的创作原则。上世纪50年代,符罗飞参加了广东东郊猎德村土改和西村发电场民改的工作,他以速写记录了整个过程。符罗飞这样说他创作这些作品的动机:“将这些素材画下来,即便不能成为革命进程的文献,亦应是一份很真实的报道”。他又说:“过几年之后,人们就知道他们的价值了。”[1]可见,符罗飞不是从为政治服务的思想出发来创作这些作品的,而是从“真实报道”的视角来创作的。后人也评价符罗飞这批作品“体现了他独立的思考精神......这在当时的政治背景下尤为不易”。[1]

而出现在符罗飞的作品中的人物形象,也完全不同于当时的主流创作所认同推崇的风格。在后者的画面上,人物是脸谱化的、概念化的,一眼就能看出谁是“好人”,谁是“坏人”。而符罗飞依然坚持上世纪40年代举办《饥饿的人民》画展时候的艺术观念和创作方法,真实记录,让个体的人回归到他自己的境遇中去,不要有太多的主观干预。所以,在符罗飞的画面中,我们很难得地看到了那个特殊时代人的真实状态。《诉苦会》(1949),《法办恶霸地主》(1951),《吸血鬼》中的地主形象灰暗绝望,却有一种摄人心魂的艺术力量;《划定阶级自报会议》自报阶级成分的人佝偻着身躯,虽然是背影,却让人感觉到他内心的卑微和恐慌,让人真切感受到当时政治带给人的日常生活的压力。《电子厂讨论增产计划》(1952年)如实记录了开会时人的各种不同的情态,好像是一幅心理肖像画。而《第一届文代会节目:大建功戴红花》中的解放军形象则真实朴质,和当时流行的“高大全,红光亮”的正面人物形象完全不同。1954年左右,符罗飞也曾尝试要把人物画得优美细腻些,如《讨论技术改革》《学习王崇伦的模范精神》等作品,但很快他就依然故我了。

上世纪50年代之后符罗飞的创作更加凸显客观实录的风格,但表现手段更为粗放夸张。如1951符罗飞创作了《斗争地主大会》系列。其中一张表现的是批判会现场,采取俯视角度。地主仅勾勒出一个背面,但低头认罪之态刻画得生动传神;在另一张作品中,符罗飞强调了人们斗争地主姿态的一致,很有形式感;还有一张是斗地主大会的全景。取俯视,强调的是屋宇和观看的人群形成的层层包围,传达出批斗大会的紧张而严肃的氛围。

他创作的《民兵的家》线条简练、粗犷,很有塞尚绘画的意味;符罗飞还以表现主义的手法描绘了钢铁工人的形象,歌咏伟大的生命力,其艺术语言和当时的主流艺术话语完全不同景;而创作于1959年的《大炼钢铁》前景的大脚和中景工人形象的对比,让人联想到了上世纪40年代他的名作《小偷与巨贾》的构图。

即使看起来在题材上紧跟形势,符罗飞再也不会得到上世纪40年代他曾经得到的肯定和赞美了。在周围那么多紧跟形势的,准确解读和阐释官方文艺路线的社会主义现实主义作品的衬托下,符罗飞的现实主义就显出了他的“不合规范”,这次没有人再误读他了,所以他被时代所忽视抛弃的命运也是必然的。然而若干年后,当时代再一次发生变化的时候,我们则感谢画家无论在怎样的外部压力下都能够坚守自己的那份坚持,因为他们的坚持,给我们留下了一幅幅真实的历史记录,记述着我们这个民族和国家的人度过的一段历史命运。我们也希望希望符罗飞早年被意大利政府所扣留的1000多幅作品早日面世,让我们多一点欣赏到出自中国画家笔下的真正的现实主义的作品。

参考文献:

[1]符和强,符和平.属于人民的画家符罗飞——纪念父亲诞辰一百周年[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.

[2]枢.我们需要有血有肉的艺术——符罗飞教授访问记[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.

[3]]邵荃麟.病中读画小记[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.

[4]宋桐.关于符罗飞的画[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.

[5]跨亭.符罗飞教授画展——一个新起点[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.

[6]知朋.记符罗飞及其画[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.

[7]阿民.看了符罗飞的画展[M]//华南理工大学名师:符罗飞.广州:华南理工大学出版社,2004.

[8]任逊.评符罗飞教授画展[M]//华南理工大学名师:符罗飞.广州:华南理工大学出版社,2004.

[9]郑光海.符罗飞与现实主义[M]//华南理工大学名师:符罗飞.广州:华南理工大学出版社,2004.

[10]王益伦.我看取符罗飞的“西洋画” [M]//华南理工大学名师:符罗飞.广州:华南理工大学出版社,2004.

[11]钟敬文.抓住了艺术主要原理的人——为符教授画展作[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.

[12]李育中.十年的过程:这画家和这画家的画[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.

[13]]姚树华.耿耿求索志,拳拳报国心[M]//华南理工大学名师:符罗飞. 广州:华南理工大学出版社,2004.