迟暮之悟

——《永恒记忆》视像中的古典原则

徐保亮

(福州大学 厦门工艺美术学院,福建 厦门361024)

《永恒记忆》是一部瑞典译制影片,是影片导演扬·特洛尔2008年的一部作品,那一年他已经过了70岁。但是这部影片并不不仅仅是描写一个老人的记忆。

影片里的记忆是年轻的,有力的,冷静而理性的。更多的是一种体悟人生的智慧重构,这种重构正是来源于西方古典原则的运用。

这种西方的古典原则崇尚理性之美,追求构图的均衡与完整、单纯凝练的形式,善于对客观事物进行有针对性地典型提炼,最终使形象造型呈现出雕塑般的简练和概括。在西方古典理性原则之下遵从冷静、客观的笔调,严谨的叙事原则,以及强烈的主体参与意识和评判意识。影片中自我审视与自我反省时常伴随着人文主义的光辉,整体上表现出真实、生动、严谨、明晰、深沉的艺术热点。

一、视像叙事之古典原则

影片的故事发生在20世纪初的瑞典,当时瑞典正处在一个非常动荡的时期。我们可以把这个故事概括为一位普通女工和她喜欢醉酒,又喜欢拈花惹草的风流丈夫之间的故事;也可以概括为一位普通女工艰辛的摄影之路。但是在西方的古典叙事原则下并不是对女主人公的一味赞扬,而是带有自省式的批判与自我反思。犹如希腊罗马神话中的诸神,存在着世间凡人的缺点,又具有神的高傲、圣洁,注定了他们擅长于自省、矛盾、自我剖析。

这种自省、矛盾、剖析通过导演不为察觉的细节深沉隐晦地表现出来,比如女儿玛雅会对玛利亚说“(父亲)他有了别的女人全是你的错”,我们一定会说,一个勤劳智慧、勇敢并懂得忍受的女人怎么会有错,但是这种隐晦的正是剖析来源于男性扭曲心理的折射。

在西方古典理性原则之下,或许这种体悟式的成人叙事太过残酷,并非在道德体系中挣扎过者所不能得知。而这种得知正从一个小姑娘口里说出,被镜头轻轻带过,并非专注式的特写。

影片最大的特点是通过视像来叙事的,这种叙事来源于视像剪辑的力量,即是对几张不同的照片来连续成序进行故事的推进。而这部影片最大的特点就是用玛利亚·拉森生活时段的一张张摄影作品来完成故事框架的。即,西格一家每换一个居住的地方,每有一次重大的事件、主人公每有一次生活超越就会有一张摄影作品出现。这些摄影出现的作品所跨时间太长,正是真实生活艰辛不易,主人公时常把摄影爱好放下,又念念不忘的写照。

然而在影片的局部叙事当中,这种视像转换绝不拖沓,甚至迅捷。比如西格因为被误判为安顿·尼尔森的炸船帮凶入狱之后的视像剪辑,几乎不用一份钟就完成了西格入狱、出狱、消除误会、姑妈移民美国的叙事,也就是几个场景的视像拼接而瞬间完成。

这种剪辑可以说是极为理性的,没有一点的累赘,又含有巨大的信息量。注目反顾之间,方能体会其中真味。然而,扬·特洛尔正是把这种复杂的视像叙事处理得轻描淡写,甚至是不含任何情感渲染的低沉叙事。在这个局部片段的视像剪辑当中,可以用简短的几个词来续接,怀疑、恐惧、释怀,然后结束,没有看见眼泪也没有看见欣喜,更不会有什么鸡飞蛋打的场景渲染,理性而严苛地视像叙事。仿佛一幅静穆的雕塑或者绘画,用最直观、最迅速的方式到达事物的本质。

当然,整部影片中充满了太多情愫在里面,爱情、死亡、背叛、革命、宗教、移民、战争等,但是扬·特洛尔的镜头地下都是习惯性地轻描淡写,唯一存在的是故事里的那些人都在力图活着。残疾者、疯子、弱者……耶稣没有放下任何人,也不会抛弃任何人,每一个人都有活着的权利,每一个生命都是平等,每一个孤独者都活得饱满。

抑或,这是一部影片的力量所在。但,并不是这部影片的宗旨。而是对这个人生幻象的疑问,该尊重的人不能尊重,该相爱的人不能相爱,该离开的人却没有离开。正如玛雅不理解母亲并没有放弃放荡荒唐的酒鬼父亲,并刻意渲染了这位酒鬼父亲温情可爱的一面,还有风流潇洒的一面。在父亲抱着母亲野餐欢乐的时候,玛雅会有一句疑问式的旁白:“这大概就是爱吧!”

这个“爱”字里面的确是令人难以理解的,因为父亲和母亲的爱在影片中最直观的视像叙事竟然是吵架、背叛、鲜血与强奸。不过,在现实生活中用这种方式来阐释爱确实具有某种合理性,这样的爱掺杂了太多人性的善良和欲望,纠缠到不能言说,只能用不和常理的行为来阐释,这不是肤浅而是沉重,不是卖弄而是发掘。

我们不能不说《永恒记忆》中视像叙事太过理性。

一旦如此就会有主体意识参与和评判,就会有个人体悟与经验认识,非有丰富人生经验者所不能达到。不能不说这和扬·特洛尔暮年之悟不无关系。

还是那句话,扬·特洛尔暮年之悟并非衰朽的、沧桑的,而是年轻的,有力的,冷静而理性的,整部影片都是体悟人生的智慧解析与思想重构。

学校成立“数字化环境下‘三环六步’案例教学模式”教改专家指导委员会和领导小组。领导小组下设教改研究管理办公室,办公室设在现代农业专业科,由专业科长兼办公室主任,具体负责教改的实施及技术培训与指导工作。

不过,智慧不会迟暮,思想也不会老去。

二、模特选取的古典原则

自文艺复兴以来,欧洲世界加强了希腊罗马古典原则的研究,并在后来的几百年当中对这种古典原则继续深入。然而这种原则并不是一成不变的,至少这种原则运用到了不同的艺术领域。艺术领域的不同也会使同样的方式方法表现出不同的艺术性征,其中影视作品的视像对这种古典原则进行了大量地借鉴和挪用,尤其是古典绘画原则直接而大胆地嫁接。

图1 玛利亚•海斯卡涅

图2 英格博格之死

这种嫁接首先表现在对模特的选取上。

例如对影片中主人公玛利亚·拉森(图1)的扮演者则不是一个故意美化的人物,她具有本民族、本区域女性所不能避免的生活特征。她不年轻,也不诱人;她不高贵,也不低俗,整个人的气质透露出现实生活中最真实的一面。正如米开朗基罗对当地普通囚犯的刻画一样,力图在底层模特身上显现神圣的古典之美。

玛利亚·海斯卡涅正是玛利亚·拉森的扮演者,她可谓云淡风轻地完成了主人公的塑造,冷酷、内敛、自然而平静地演绎着玛利亚·拉森简短的一生。

扬·特洛尔正是选取了一位如此平凡的模特放在了一群不平凡的群体模特中间,以显示这种平凡的伟大。比如在戒酒协会的舞会上的舞蹈,很多漂亮的女人都在盯着玛利亚的丈夫西格,西格是一位身材高大的英俊男子,旁白上就会有这么一句话:“跳舞,没有人比爸爸跳得更好。他本来可以娶别的女人,但爸爸却选择了她。”众多人物模特上场的时候,更加衬托了主人公的毫无特性的平凡特征。我们不能不谈一下西格的情人,这个人物特征从视觉上来说,是一位极具个性的放荡女仆,她同样不美,同样不高贵,却个性突出。尖细的鼻子,露出硕大的门牙,风骚的体态把俊美的西格迷惑得神魂颠倒,西格和她保持了数年的情人关系,表现出极不相称的搭配。但是,这就是现实的选择,现实就是可以并已经成为真实的事实。

当然,在日常生活场景中,我们还会看到那些痴呆的儿童、体态孱弱而矮小的无政府主义者、奸诈臃肿的喜剧演员,包括满脸雀斑的叙述者玛雅都是古典原则下选取人物模特的手段。古典原则下的理性、自省、批判的参与意识再次在扬·特洛尔人物模特选择上闪耀起光斑。

三、视像图式之古典原则

《永恒记忆》的视像图式是这部影片最显著的特征,扬·特洛尔几乎借鉴了古典主义绘画的所有法则,以及后来卡拉瓦乔现实主义绘画暗绘手法,影片中几乎每一个特写镜头、玛利亚·拉森的摄影作品都是一件件完美的堪称经典的油画作品。这些完美的绘画续连拼接,最终形成完美的叙事序列,举重若轻地完成了整个故事的讲述。

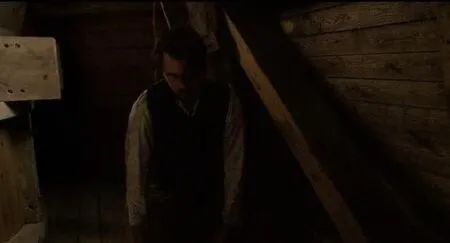

我们一定会主意到小英格博格走向死亡时候的长镜头叙写,白雪茫茫、阳光眩晕,英格博格朝着冰河深处走去。接着便是英格博格的尸体(图2),着还没有化去的残雪。英格博格的尸体躺在床上的安静宁谧,三角形的构图设置,经过修饰后的简洁家具,雪后的白光从窗户外面打进来,屋子的阴影,干枯的花朵,苍白而恬静的死亡——古典法则的构图不露痕迹,正如影片中的对白“我从没有见过她这么美”,如神一般的美,干净、圣洁,不可触碰。

确实,玛利亚·拉森本就是现实中的人物。

她改变了瑞典的摄影风格,树立自己所拥有的流派,她的流派风格正如影片中所示。

玛利亚·拉森最后确实成为瑞典历史上的第一位女摄影师。

我们在这里不得不冠以玛利亚·拉森摄影师的名号,在影片中并没有强调这个身份,始终蹩脚的讲述主人公的业余和无奈。用另一句话说,这正是平凡人的艰辛与写照,平凡的纠结与伟大再一次得到诠释。或者,应该冠冕堂皇地说,在这位女摄影师关注生活、投身生活的摄影创作中,那些具有生活气息和时代气息的影像被清晰地记忆。

这些记忆的法则是文学式的,古典式的绘画构图原则。比如当玛利亚要给邻居安娜的痴呆小孩儿照相的时候,其中有好几个镜头都在小孩和母亲之间转换,具有中国风情的瓷杯子、小孩子脸上的黑灰和臃肿的服饰以及同衣服、背景、道具相近色调的背景运用,都是古典绘画中所要考虑的因素,那种稳定的构图,坚实的结体,清晰而理性的明暗转化,都在一定程度上是对古典主义绘画的回归。特别是西格的好朋友英格伦(图3)在磨房里同他的重逢。

他们在昏暗的磨房里相见、欢笑、拥抱、劳作、死亡,仿佛是古典原则的爆发——三一律的熟练运用,明暗色彩的柔和深沉,古典主义严谨的构图,在窄小空间里的视像剪辑准确无误,几乎每一个镜头都是一件具有经典法则的古典主义绘画,这些镜头的续接几乎就是一幅幅古典绘画连接而成唯美油画展。

无疑,这个展览是故事叙事的,具有唯美性和故事性的双重享受。

玛利亚·拉森孙女是正是扬·特洛尔的妻子,出于对摄影先辈,对逝去长者的怀念,也出于传统古典原则无以复加的运用与尊敬。

这致使影片对于那些波澜壮阔的时代场景,激烈奔放的生命情感,都不再热血沸腾,反而极近平淡而隐晦地加以叙述,爱情、生命、战争、死亡、分别、背叛都不是重要的,它们和我们的喜怒哀乐、吃饭睡觉一样,出现了,遭遇了,平淡了,一切都会过去,安静的,内敛的,深沉的,波澜不惊的,整个故事被熟练地掌控在一个框架之中,情感平稳深沉,情节张弛有度,无数的细节充满了许多耐人寻味的地方,反复咀嚼,绵绵无尽。如果你依旧热爱生活的话,那就像玛利亚·拉森一样用自己喜欢的方式,表达对这个世界的爱。

图3 英格伦之死

严苛的古典原则和精细镜头语言,以及无懈可击的剪辑切换,年迈的导演凭借着丰厚的人生感悟与集大成的视像处理手段,最终完成了这部作品。

无论叙事,还是摄影都早已功力化境。

对亲人的回顾,对美的虔诚,无法之法的古典情绪完成了一段永不消灭的记忆。迟暮的记忆,可感,可悟,可思,不能不说导演扬·特洛尔在这部影视作品中倾注的心血类似于宗教的执着了。

或许,记忆无法被超越,只能被膜拜。

——玛利亚·奥巴马