上海文化创意产业集群发展与政府扶持研究

翟文华,周志太

(淮北师范大学经济学院,安徽淮北 235000)

上海文化创意产业集群发展与政府扶持研究

翟文华,周志太

(淮北师范大学经济学院,安徽淮北 235000)

面对上海文化创意产业集群存在“发展层次不高,覆盖面不广,产业群规模不大”的问题,文章在回顾和批评相关文献的基础上,对上海政府关于创意集群支持政策进行全面、系统的梳理。对于如何发展上海文化创意产业集群进行了思考和建构,提出了相应的政府支持文化创意产业集群的政策。这些政策包括:促进协同创新网络建设,实施系统性支持,促进文化繁荣,营造知识产权保护的社会氛围,财政资金发挥种子和杠杠作用,动员、整合多方资源、资金资本,投入到创意产业集群,扶持创意产品、创意品牌、创意企业走出国门。

CICC;政府支持;创意产业;协同创新;协同创新网络

0 引 言

党的十七届六中全会指出:民族凝心聚力的根本源泉越来越取决于文化,综合国力的根本因素越来越取决于文化,提高精神水平越来越成为亿万群众的殷切愿望[1]。文化经济是实现供给侧变革、释放个人积极性和创造力,突破经济发展的资源环境约束的主要出路之一,是带动我国经济转型发展的重要动力。在文化全球化和经济全球化这个大背景下,文化创意产业集群(Cultural Industry Creative Cluster,简称CICC)在我国各地蓬勃发展起来。关于这一词汇的定义,厉无畏等[2]指出,其与一般产业集群的区别,主要是创意人群生活和工作相统一、文化产品生产和消费相统一、多样化宽松的创意环境和独特的本地人文特征且与世界各地的联系密切。这一概念,忽视集群内部、集群之间通过互联网等媒介,实现企业之间、创意工作者之间互补互动的协同效应。

周志太[3]认为,CICC是建立在宽松而有利的创意环境条件下,以本地文化为鲜明特征,以创新为标志和生命力源泉,通过政府、集群内部、集群之间、企业之间、高校科研院所之间、创意工作者之间的互补互动而产生的协同创新效应。CICC不仅充满活力,而且发展潜力巨大。其既丰富人们的物质生活,又满足广大居民的精神需求;既有利于社会文化的多元化,又促进社会和谐,其已成为发达国家国民经济的支柱产业。三大直辖市中,北京、上海文化产业的集群发展相对成熟,专业化水平较高[4]。上海,作为我国文化创意产业(CulturalCreativity Industry,CCI)的发源地,基于新视角、凝聚新想法的多元文化氛围浓厚,经济发展水平领先,人才集聚效应明显,有利于创意产业的发展。在上海的环境下,滋生音乐、时尚、电影、艺术、文学和设计等多元化创意活动,而多元化文化繁荣反过来促进更多的创意诞生。上海拥有发展CCI的独一无二的4 000万平方米的老旧厂房等,这些多样化建筑体现上海工业在不同时期的独特品位、艺术特色和科学价值,体现中西文化合璧的历史建筑诸多,融中西文化为一体的特色文化,拥有巨大的历史文化价值,这为上海发展创意产业,提供独一无二的优势资源。

上海不仅创意人才众多,而且创意需求巨大。目前,上海CCI正处于快速集聚、快速发展时期。其以互联网环境为核心,汇聚互联网创新、工业设计、创意众筹、时尚文化、媒体出版、智慧旅游等多个产业,成为经济增长新亮点。2012年、2013年、2014年上海创意产业GDP贡献率分别为15.5%、11.5%、12.0%[5]。上海在2010年成为联合国教科文组织授予的全球创意城市——设计之都。以举世公认的创意城市、世博城市,在国际范围内具有很高的知名度和美誉度,汇聚巨港、名胜、大厂、名校、遗址等丰富的文化资源,运用文化原创、组合创新等多种方式,在文化创造的繁荣和科技推动的规模上,形成系列优势,上海的城市空间布局、社会结构和文化体系发育得最为完善,代表世界城市在文化创意上的前沿水平,成为世界城市创新网络的关键节点,密集度和多样性为世界所罕见。上海将鼎力建设的国际大都市,交汇海洋文明与大陆文明,交集大洋文化潮流与长江文化脉络,将成为推动世界和平发展、共享发展的重要枢纽和节点。2016年5月,《上海市文化创意产业发展三年行动计划(2016-2018年)》提出,到2018年底上海将形成优势更突出、特色更鲜明、结构更优化、布局更合理的CICC。

然而,上海的CICC刚刚开始,发展层次不高,覆盖面不广,标志性品牌不多,特色不突出,产业群规模不大,成为制约上海CICC发展的重要原因。第一,资金是创意产业发展的血液,大多数CCI企业较小,而市场风险较大,尤其是中小CICC企业的回报周期长、业绩不明显、抵押资产不足等特点,使它们难以获得银行贷款。第二,上海的创造性人才稀缺,结构失衡:一是高端原创人才稀缺;二是经营管理人才稀缺;三是复合型人才稀缺。上海对人才虽有一定的吸引力,但外来大师很难在上海安居乐业。主要原因可归结为:(1)上海的文化气氛与国外发达地区相比,有些封闭且挑剔,海阔天空气度不足,而且在短期内外来文化很难融入进去,长此以往,大部分人才可能被同化。(2)上海的创业机会虽有吸引力,但这其中也埋藏诸多的不确定性,使得一些艺术家望而却步。(3)上海城市功能转换和大量商业开发,房价过高、使不少艺术家止步。(4)上海仍然没有形成自己独特的文化品牌,在国际竞争中优势不够明显。

上述格局均与如下因素有关:制度环境缺失,政策支撑缺失,知识产权法律保护力度缺失,政府管理与服务功能缺失,在资金政策等扶持上也差强人意,公共服务体系建设滞后,有效的内部信息交流滞后。有关政策基本上都是指导性的,而操作性措施缺乏。本文在梳理有关文献的基础下,结合实际,提出上海政府的相关扶持措施。

1 文献综述

1.1 国外有关研究综述

卡内基-梅隆大学的佛罗里达(Florida)认为,基于一国经济增长的主要产业驱动力,可把经济发展划分为四个时期:农业时代,工业时代,服务时代,创意时代。他预见,今后,经济增长的主要驱动因素不再是技术和信息,而是创意。他的计算结果是,世界创意水平排名,瑞典第一,日本第二,芬兰第三,美国第四,中国位居36位。然而,这些分析并非完全建立在中国国情基础之上。

Mommaas[6]提出,诸多五花八门的创意群政策只是参考,难以复制。诸多人士认为,创意产业发展的关键在于专利保护。专利如果被侵权,创造性人才将失去相应收入,积极性受挫。专利保护程度,涉及创新者利益实现程度,固然重要。但是,创新者之间的学习,包括正式和非正式的学习,而不是侵权,却是应该强调、应该鼓励的。这需要政府创造市场不能实现的企业之间、高校科研院所之间合作的环境与条件。

李丽萍等[7]提出,全方位税收优惠政策,使英国文化创意产业成为世界上发展最快和最好的朝阳产业。仅有税收优惠,仍然是不够的。不但需要财政补贴创意企业起步初期的运行,补贴公益性、基础性创意企业,而且要求财政补贴与税收优惠互补互动,产生协同效应。

王哲平等[8]指出,纽约、伦敦、东京、巴黎等国际都市已成为各具特色的国际文化创意中心。其成功经验之一是,这些国家都充分发挥文化创意产业集群优胜劣汰机制的重要效用。但是,仅有市场竞争机制是不够的。政府必须保护那些暂时困难,而今后发展潜力巨大的幼稚创意企业、幼稚创意产业。

1.2 国内有关研究综述

国内的CICC研究略晚于国外,一般是研究我国CICC的发展现状与意义及政府作用。2003年,林拓[9]在《世界文化产业与城市竞争力》中提出,文化产业发展,显著决定着一个城市的综合实力。厉无畏[10]通过研究上海文化创意产业的发展状况,提出其发展的内在要求是集群化、规模性和互动性。但是他们没有进一步分析其内在机理。唐建军[11]认为,CCI发展,需要政府扶持,并制定针对性的产业政策,引领CCI又好又快发展。

许多专家提出,政府应加大扶持力度;强化园区建设;加强与国外高校、研究机构交流与合作,培养更多的人才。但是,他们对于政府支持CICC的分析均不够深入、具体。张振鹏等[12]指出,通过对文化创意产业集群典型案例解读发现,其是产业发展的高级模式,一旦形成就会带来产业集聚效应、协同效应、结构效应等共性。但他们没有进一步分析如何才能具备这些有利于创意集群发展的情景条件。

张蔷[13]提出,进一步整合和优化各类文化创意产业集群的资源,通过引进与之相契合的国际和国内知名企业,健全创意产业链。但是,她没有分析政府如何促进创意产业链形成。董承华等[14]认为,京、沪等大城市政府的主要思路既要对文化产业园进行规划,还要整合本地区的资源与文化创意产业,打造特色产业集群,加强开发本地特色产品,激发创意性、创新性。仅有包括定位等规划,仍然是不够的。实施规划,仍然需要政府“看得见的手”去完成市场“看不见的手”所难以实现的目标。例如,共性技术、关键技术的研发,大设备的购置,研发风险的规避,等等。曾耀农[15]提出,集群化是文化创意产业加快发展的必然选择,而区域协同创新则是城市群文化产业崛起的有效路径。必须明确,在互联网条件下,任何一个集群都可以利用网络建立超越区域协同创新或地域空间创新的协同创新网络[3]。

2 上海各区政府的创意产业园支持政策对比

上海率先搭建创意平台,构建了以知识产权为交易对象的创意产业融资平台和多元化的投融资体系,充分发挥银行资本、民营资本、风险资本和基金投资的各自优势,形成了投资主体多元化的融资体系。

上海近年来以工业历史建筑为基础,初步形成了一批创意产业园区,M50是其中之一。M50,即上海莫干山路50号的简称,拥有自20世纪30年代以来各个历史时期的工业建筑。2005年被上海市经委授权为第一批创意产业集聚区,被美国《时代周刊》杂志列为“推荐参观之地”。

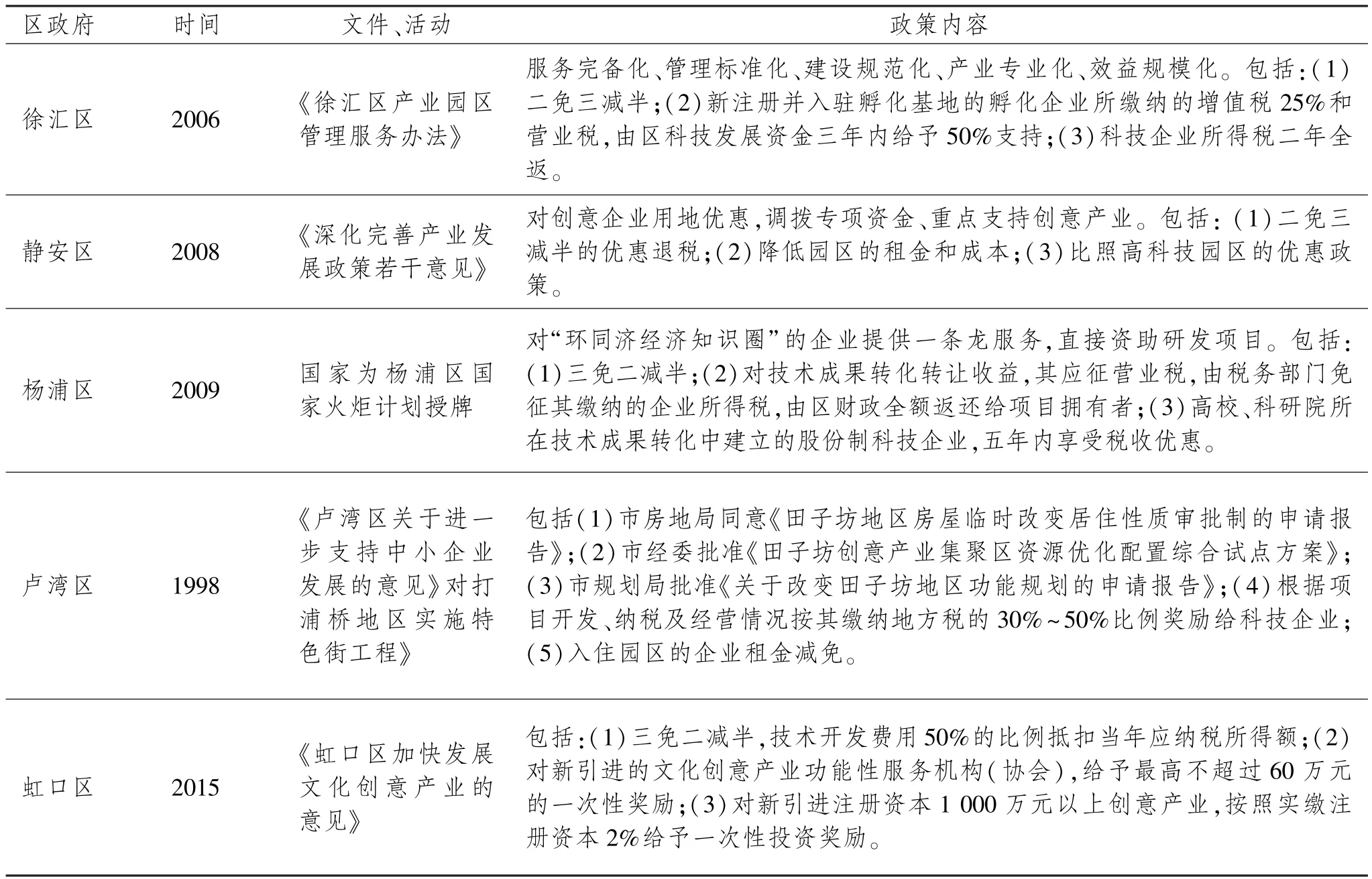

创意产业的快速发展离不开政府支持,特别是在强政府的环境下,政府在集聚区发展中起到举足轻重的作用。近年来,上海市政府对创意产业园区的主要扶持如下:(1)完善相关的法律法规,规范创意产业的聚集发展,对于初见规模的园区给予授牌认可。(2)提出对相关产业的扶持政策。(3)领导重视,时任中共中央总书记胡锦涛、副总理李岚清等相继走访了上海创意产业园区,对其发展给予充分肯定。在市政府的统一支持下,不同集聚区发展为何有快有慢?据调查,上海五个典型的创意产业园区所在区政府对于其支持形式各所不同,具体措施见表1。

表1 近年来上海各区关于支持创意产业集聚区的有关政策

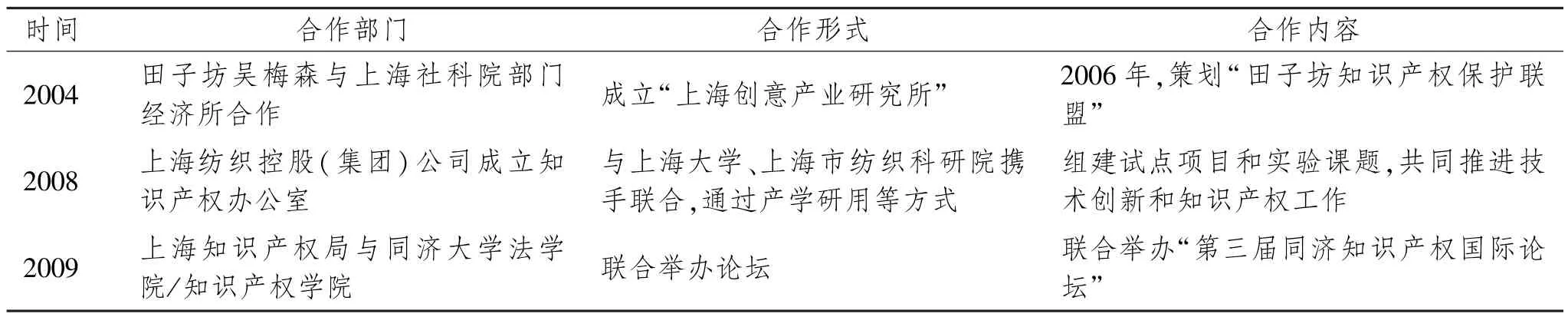

创意产业园的发展,需要形成诸多的政产学研用联盟。联盟内部,政企之间、企业之间、高校科研院所与企业之间,形成互补互动的关系,增强创意产业园各个主体的实力,推动创意产业的发展。在上海市区两级政府的支持下,主要创意产业园形成了如下联盟(见表2)。

表2 各个创意产业集聚区的产学研用联盟形式

3 上海工业旅游与影视产业发展分析

3.1 工业旅游创意产业

作为中国最大、最早的工业都市,上海工业旅游资源类型全面,发展潜力巨大,已拥有约200处工业旅游景点,如宝钢、江南造船厂、上海美术制片厂等知名企业,又如8号桥、M50创意园区、1933老场坊等通过改造工业遗产资源形成的创意产业园区。工业旅游,给上海带来消费扩大,投资和新的就业空间拓宽。工业旅游搭上互联网快车,通过创意,紧扣人们的文化需求,充分彰显企业文化、产品文化和企业精神,将沉寂的工业历史激活,将边缘化的产业重新拉回消费者的视野,把机械的工业生产流程提升为富有情趣的消费体验过程,以独特的“工业语言”展示“工业美”,工业情调与文化内涵相结合,生产展销、文化创意、休闲旅游等功能有机融合,设计新颖、媒体多样的企业个性游览内容与吸引游客的互动体验整合,深入产品、生产细节,延伸到行业历史、生产技术及用具。巧妙设置一些参与性活动,让游客近距离接触工业文明,通过线上线下相结合,设计寻宝、探险、竞技类的游戏,线下是游戏的体验和延伸,将虚拟和实体对接,丰富游客体验,满足游客求知欲与好奇心理,参与产品的生产过程、通过高科技感知企业与产品的过去与未来,体验工业生产的文化内涵,提高游客参与度、增强创意服务的吸引力,增强消费者的黏性和忠诚度,粉丝和游客资源增加。

通过整体规划,促进上海工业旅游实现差异化竞争、共享客源市场;整合工业旅游与传统旅游,实现特色互补、共享资源;形成各具特色的工业旅游区域或线路,政府统一规划、整体推广。借助各种渠道宣传,引导公众对工业旅游的认识,引导企业由被动接待转向主动经营,规范服务,完善工业旅游公共信息服务,为工业旅游创造有利的外部环境,提升上海工业旅游的综合竞争力。

遵循“资源升级、产业深度融合、营销强势、格局创新”的思路,把资源优势转化为品牌优势。使原有的厂房建筑等派上新用途,在表现怀旧、时尚等元素的基础上融入体验、运动、休憩、展览、艺术、商业、服务等功能,形成文化多元空间。旅游商品设计要突破产品限制,凡是与企业的历史、商标、生产过程有关的,有助于游客珍藏其游览经历的均可成为富有魅力的工业旅游商品。

整合工业旅游资源与周边传统旅游资源,链接整合工业旅游上游与下游产品,将区域内各具特色的工业旅游与传统旅游组合为专项工业旅游产品,加强横向与纵向整合,串联特色工业旅游与传统旅游,形成特色线路,打造具有上海特色的新型旅游品牌线路,吸引更多游客。这种组合开发具有明显的综合优势,它能降低配套设施的投入,增强广告促销力度,延长游客停留时间,提高各个相关企业的整体效益。

3.2 影视创意产业

中国梦表现之一是,全球的年轻人都在看中国电影,而中国电影首先应是上海电影[16]。上海电影文化曾经具有都市性、娱乐性与创新性这些美学特征,使其在一段时间内占据国内领先位置。

首先,上海电影是建立在上海文化基础上,上海文化海纳百川,兼收并蓄,其以吴越文化为基础,与开埠后传入的欧美文化融合而形成的,既古老又现代,既传统又时尚;既开放又具有地方民族性,文化素质和文化品位较高。上海以外来移民为主体,具有开放性,是国际化程度最高、文化建设主体最丰富的中国城市。其敢为天下先,既以西方为范本,而同时又保留诸多本土特征,具有引领时代进步文明风气之先的经济基础和文化底蕴,即强大的生产能力和完善的硬件设备。中国儒家思想、道家思想、佛家思想等哲学思想,具有强大的魅力和优越性,在经过模仿、改造、本土化等环节后,通过情节设计、细节处理等方面强化影视的艺术性、娱乐性,满足大众日益提高的审美需求,获得更广阔的市场。

其次,加强电影产业与其他产业的融合性,如旅游业、金融业、高新技术等方面,提高电影文化产业的竞争力,扩大市场对电影艺术的消费[17]。文化与科技联姻,利用互联网革命带来的契机,推进以数字技术为核心的高新电影技术进步,依靠强大的数字信息技术打造电影核心竞争力,以技术取胜。

最后,上海社会经济发达,人均GDP长期居全国第一,居民的文化娱乐需求和交际需要较多,市民追崇摩登、时尚、使影视消费需求最大化,消费市场庞大。

4 发展上海文化创意产业集群的思考和建构

上海的CICC发展仍然是刚刚开始,创意产业的重视程度有待增强,政府支持有待完善和加强。需要借鉴各国政府在CICC发展中的扶持举措,因地制宜,上海政府应从如下方面发力。

4.1 完善资金支持体系

政府要动员、整合多方资源、资金资本,制定针对小微企业的投融资政策及完善风险投资机制,积极引导外资和民间资本进入,尤其是要鼓励各个社会资本进入CICC的重要领域和关键环节,实现投资主体的多元混合,降低各方风险,达到快速融资的较好效果。财政建立多元化扶持创意企业的投资基金,其与税收优惠、彩票筹资组成多元化融资体系。尤其是财政资金要发挥种子和杠杆作用,包括补贴和奖励科技开发,引导建立投资信用担保机制,诱导大量资金资本投入到政府引导的CICC中去。诱导银行发放创意产业发展贷款,建立版权质押贷款模式,优先把贷款发给发展良好、技术创新能力强但资金缺乏的创意企业。建立担保资金,鼓励私募股权和创投的资金加入,促进投资主体多元化。财政资金可以根据上年商业银行发放创意小微企业贷款的发放额度,给予一定比重的奖励。发展文化金融服务,并利用版权和商标权证券化为各个创意产业服务。促进创意产业发展,可通过合资合作等形式,促进资金、技术、人才要素的优化整合,向产业集群、重点园区倾斜集聚,实现区域内各类创新资源的效用最大化[18]。

积极鼓励实力强大、品牌响亮的优势企业入驻,以开发一些科技含量高、投资规模大、带动性强、市场前景好的创意项目。积极引导创意企业整合资源,发挥自身优势,推动创意产业结构高度化、推动从低附加值转向高附加值,适应和扩大市场需求。以创意企业为主体,借助高校科研院所、行业协会、社会组织的创新力,完善官产学研用协同创新机制,建立健全协同创意网络,实现企业创意产业的转型升级。具体方面,第一,统筹利用相关资源,通过多种手段、渠道来优化相关服务功能,包括设立国家级大型创意产业投资基金,建立相关发展专项基金,增加CICC产业发展资金,并发挥财政资金的种子和杠杆作用,调动社会各方面参与创意产业的积极性。第二,优化招商引资政策,引导创业风险投资机构积极参与到上海创意企业的投融资中,搭建风险投资平台。加大相关人才培育、引进的政策优惠力度。

4.2 培育、引进尽可能多的人才

人才是创意企业发展的关键,“企”无人则“止”。吸引更多更高水平的创造性人才,要建立全面培育、稳定和吸引人才的政策体系。

首先,政府向发达国家的教育水平看齐,提高教育质量,重视培养学生的创新能力。适当设立各类示范教学基地,鼓励学校举办一些区级市级的创意类竞赛和活动,举办艺术展览会、支持各方开展创意公益演出及讲座;帮助高校、科研院所联系各地的创意设计师,促进学校与各类海内外专家、专业人士的相互合作沟通。积极鼓励各高校创意类课程的开设并使之扩展形成各个专业、院系,帮助他们建立自己的创意实训基地、多媒体实验室。提高高校在文化创意教育上的软硬件设施水平,培育出一批具有中国特色及上海特色的高级创意复合型人才。培养文化经纪人才与经营人才,特别是高端经营管理人才与文化市场营销人才,为企业家队伍注入新鲜血液,促进创意成果的转化。但是,学校教育局限性是,无法提供实践机会,这就需要相关企业、机构与高校合作,开设针对不同工作类型的培训课程,提供实习机会。

其次,政府要积极开办海外招聘会、研讨会、交流会,帮助创意企业引进一批经营管理知识丰富、能力突出、文化修养深厚、操作能力娴熟、国际眼界宽广的复合型、创造性人才。加强软硬件建设,简政放权,降低创意企业的运营成本。对于创意企业服务最多、而税费最少,进一步降低制度性交易成本,改善上海的基础设施建设,保持和发展环境优美、交通便利、机场港口高效、治安良好等有利条件,提升上海的生活品质,使各类人才安居乐业,促进创意产业发展。解决人才切身利益问题,提高生活质量,提供专供创意人才的经适房、廉租房,优化医疗、休闲娱乐、教育发展等基本服务,帮助其解决家人入境落户、子女优质教育等问题,使其无后顾之忧;营造广泛的创新文化氛围,给他们提供一个发挥管理能力和创造力的广阔空间。降低生活成本,降低创意企业起步成本,响应创意产业集群的集聚模式和流动向度,即低成本、低物价起步。如洛杉矶酿酒厂艺术村、伦敦南岸艺术区这样的创意艺术街区最初都是以远离城市中心、低房租、低生活成本吸引非主流艺术家自然集聚而最终产生创意集聚效应的。

4.3 促进文化繁荣,用文化武装创意集群

文化在CICC发展过程中具有决定性推动作用。依据文化对集群的不同影响程度,划分为如下几类:传统地域文化,平衡文化,学习创新文化。

保护上海传统地域文化。文化产业集群生存的基础,深深根植于一定地域经济、文化、政治各个方面。首先,对本地文化资源准确定位,鼓励企业、艺术家从事有关上海地方特色与中国传统文化特色的创意行业,给予优惠政策及补助。对上海本地具有历史意义和文化价值的建筑物,进行立法保护及实际行动保护,对那些旧厂房及建筑物应该“整旧如旧”,进行合理的城市规划。利用网络、新闻等媒体进行宣传,使公众自觉地保护这些优秀的传统文化及建筑物,尤其是保护那些面临流失的文化技艺及非物质文化遗产。其次,上海要打破狭隘的地域观念,以积极开放的姿态去迎接全球化,加强与国内其他地区、其他国家之间的文化交流。即平衡文化生态,主要是指根植性或嵌入性平衡,即把CICC适度地嵌入到上海地域文化中,CICC产业群才能不断进步。平衡的文化生态才能在文化认同的基础上得到发扬光大。

积极培育深层次的学习型创新文化,培育创新文化氛围,编织CICC企业间的人文关系网络,促进CICC园区成长。打开眼界,开阔心胸,吸取外来文化,以信任与合作为基础的学习型创新文化,推动各方往来,加深彼此间信任,促进传统地域文化、产业文化、其他外来文化等相互融合,促进知识溢出,使企业、高校等便捷地学习、传递和创造知识,这是集群创新能力的重要源泉。

鼓励CICC企业创造具有自身特色的企业文化,如举办企业文化评比、CICC企业文化展示等活动。对优秀的CICC企业,政府颁发荣誉证书或给予优惠政策,提供更多的与国内外企业合作交流的机会,调动CICC企业的积极性,增强文化认同感。

4.4 保护知识产权,保障创意空间

健全知识产权保护体系,健全相关法律法规体系;加强政府监管,保护创意主体的合法权益;要强化保护当地风土人情、民间艺术等非物质文化遗产资源的知识产权。充分发挥国际组织和行业协会的作用,加强国际上知识产权保护、提高企业运用有关法制、保护自身利益的能力。

营造知识产权保护的社会氛围。政府要加大培训及教育力度,举办民间公益演讲,营造知识产权保护氛围,开展知识产权教育,增强干部、司法人员、企业家、专业人才的知识产权保护意识,打造坚实的知识产权法律长城,营造全民知识产权保护意识的堡垒,提高知识产权保护的能力。抓好义务教育,可举办辩论、问答、创意表演赛等,从小培养孩子自我维权的价值观和能力。

创意产业利润丰厚,相应风险也高,亟待公共服务平台的支持。打造和建设大设备、产品交易、培训、咨询、开发创作、交流互动和宣传诸公共服务平台,搭建定期的企业家聚会、创意人才沙龙等平台,交流沟通CICC信息,使各个企业和创意工作者焕发活力、结成丰硕成果。创意产业园区对城市空间的影响,还表现在大量混合性功能空间的出现,空间功能的混合使用既带来创意产业类型的多样化,还有利于创意阶层之间交流便利和创意机构之间的融合。建立文化产权交易所,鼓励文化产权进场交易,以股权投资于新闻出版发行、网络文化、广播影视、文化艺术、文化休闲及其细分领域。优惠供给CICC企业的办公场所、网络、大设备等公共设施,给予创意企业尽可能多的便捷中介服务,吸引更多的工业设计企业,成为城市创意集群典范[16];工商、税务等部门要主动上门、提供一切必要的帮助。

4.5 为CICC品牌化战略服务

准确定位品牌,扶持创意产品扩大市场、走出国门。支持CICC企业树立品牌意识,防止恶性竞争。通过政府引导、市场运作的形式,举办各类节庆、会展及创意比赛,交流创意文化,弘扬创意创新精神。切实挖掘和发挥自身优势,支持创意产品进军国际市场。为国际品牌合作牵线,放大声誉效应。帮助CICC企业成为各种赛事、博览会的协办方,通过与之合作交流,逐渐提升CICC水平,实现企业、政府和社会多赢。

为品牌营销搭桥,扩大园区品牌的国际知名度和美誉度。举办上海“名城、名镇、名园、名人”系列博览会;以会展、节庆、比赛等形式,为园区产品贴上文化标签。运用新闻传媒等,提高出镜率,扩大影响;放大网络效应,通过收集、梳理信息、商业宣讲、电子商务、网络客服等,宣传民族品牌。

4.6 发挥行业协会的积极作用

行业协会、民间团体与政府、市场机制共同管理市场,他们之间形成互补互动的关系。其主要任务是收集信息进行产业研究,制定行业规则,分析行业发展的影响因素,提供相关咨询,负责协调解决行业间的矛盾和问题,承担文化管理部门的部分职责。这些行会或非盈利组织,作为企业与政府的桥梁,与政府之间是协同关系。行会有助于企业稳定市场规模,扩大企业影响,提高竞争力。

政府要大力支持行业协会,既要简政放权,把适合非营利组织管理的有关业务交给行业协会,又要给予其起步时政策支持,如提供优惠、甚至免费的服务场所,还要给予运行中的行为规范。

4.7 促进创意产品、创意品牌和创业企业走出去

实施“引进来”与“走出去”相结合的战略,建立健全文化产品交易与产品和服务出口平台。加强各国政府之间的文化交流合作,还要帮助企业加强国际交流合作,提高企业竞争力,以此进一步推动CICC的发展。创造良好环境,使海外著名企业入驻园区,让CICC企业学习其现代化管理经验,创建园区文化,使园区发挥巨大的作用;还要组织或协助CICC企业组织多种形式的国际展览、国际研讨会等活动,以传播民族文化,学习国外的创新文化,吸取国外创意产业发展的经验。

5 结论与政策建议

上述政策支持,是一个复杂的协同创新网络系统[16]。协同创新,是指园区内创新主体之间不但是互补的,即企业与高校、科研院所要取人之长、补己之短;而且是互动的,既是通过创业企业之间的知识溢出,相互促进科技创新,又是通过相互之间的竞争,激发和增强企业、科研院所的竞争力。一个精明的创意企业的企业家,总是把竞争对手作为自身的老师,从对手那里学到自身所不具备的知识和能力,提高自身的素质。协同创新网络,是一个创意企业的协同创新组织。其能够促进信息快速传播、交易成本降低、基础设施建设投资节省、互相借鉴,信息碰撞出现创意火花。一定地域范围内的企业、科研院所、金融机构、地方政府等,都是CICC网络中的重要节点。在加强CICC网络各节点的联结关系中,最根本的是要政府促进企业间以及它们与其他节点之间的互补互动,形成协同创新网络式发展。上海科技和人才资源丰富,开放度高,能够广泛参与全球文化创新网络,进一步融入创新前沿和引领文化走向。

发挥创意产业园的创新集群作用,政府要促进创新利益分配由失衡转向共享,政府政策要鼓励各创新主体之间组建专利联盟、标准联盟、技术联盟和产业联盟,以项目和课题为纽带开展合同创新、项目合伙创新及研发合作创新。发挥文化的集成创新与产业创新功能,带动周边的多个产业,汇聚大量的物流、信息流、人流和资金流,形成文化产业集群。

创意产业发展,是一个基于竞争与合作机制的创意资源配置的过程,是一个协同创新过程,各个创新要素不断地从不协同状态走向协同。即通过政府有关政策体系的鼓励,促进创新因子的互补互动,创新资源的共享,优化创新主体间的资源配置,引导企业放大创新因子的效用,从而提高创新效率。创意产业园追求的是协同效应,是指其因子之间以资源共享、优势互补为前提,其发生作用的机理即在于各资源要素特定属性间的协同,即各个创新因子属性之间的匹配性协调,从而支配系统向有序方向发展,系统的整体功能强化,其本质要求是以创新主体各方的共同利益为基础,创新要素不断整合放大和功效倍增,形成互利合作、益损与共的创新主体联盟或集群模式,进而产生创意产业园协同效应。

为此,上海市政府要因时制宜、因地制宜,树立协同创新型思维,瞄准协同创意产业链的薄弱环节,发挥其区位优势、文化优势、技术优势和经济资源优势,大力推动现代科技与文化的融合,结合创意经济发展的实际和国际产业动向,高瞻远瞩、加强顶层设计,制定科学合理的创意产业发展的集聚规划,优化环境,创新政策,为CICC发展提供动力和支持。积极营造一种公平竞争的政策环境,用法律规制、经济诱导,探索并实施一种公平而向创意产业倾斜的政策体系,发挥各个创意产业园区的比较优势,努力打造各具特色、优势互补、结构合理,以创意策划、文化影视、工艺设计、文化出版、文化动漫、网络传媒、工业旅游和文化演出为主要内容的文化创意产业集群。

鉴于创意产业发展本身的阶段性,应在不同发展阶段实施不同的产业政策,形成立体、多维、全面的产业政策体系。尤其是在产业联盟形成和发展方面,政府要积极引导、协调,完善与之相配套的支持体系,发挥好各个产业的绝对优势和比较优势。通过政府在组织管理与协调、人才培养与引进、融资等方面实施全方位的系统性支持,营造文化创意产业集群发展的经济环境,尤其是大力促进创意主体之间的协同创新,弘扬创意文化。这将使上海乃至整个中国的创意产业蓬勃发展。这不仅有利于破解经济增长速度下降的问题,而且有利于中国软实力的强大,进而促进我国由大到强。

[1]周志太.文化需求是文化产品重叠需求的本质——以中日贸易的实证为例[J].现代经济探讨,2011(12):19-23.

[2]厉无畏,王如忠.创意产业——城市发展的新引擎[M].上海:上海社会科学院出版社,2005:40-41.

[3]周志太.基于经济学视角的协同创新网络研究[D].长春:吉林大学,2013:1-9.

[4]孟育耀.比较优势视野下的京津沪渝文化产业发展研究[J].重庆第二师范学院学报,2016(9):20-24.

[5]张炯强.上海创意产业占GDP比重达12%[N].新民晚报,2015-11-10.

[6]MOMMAAS H.Cultural Clusters and the Post-industrial City:towards the Remapping of Urban Cultural Policy[J].Urban Studies,2004,41(3):507-522.

[7]李丽萍,杨京钟.英国文化创意产业税收激励政策对中国的启示[J].山东财经大学学报,2016(2):48-53.

[8]王哲平,王思齐.文化创意产业国际化发展的前提条件和战略选择——以世界主要发达国家为研究对象[J].编辑之友,2016 (5):103-108.

[9]林拓.世界创意产业与城市竞争力[J].马克思主义与现实,2003(4):21-31.

[10]厉无畏.文化创意产业推进城市实现创新驱动和转型发展[J].福建论坛(人文社会科学版),2013(2):11-16.

[11]唐建军.关于文化创意产业的几点认识[J].东岳论丛,2006(3):74-77.

[12]张振鹏,马力.文化创意产业集群形成机理探讨[J].经济体制改革,2011(3):176-180.

[13]张蔷.中国城市文化创意产业现状、布局及发展对策[J].地理科学进展,2013,32(8):1227-1236.

[14]董承华,刘汉峰.论中国文化创意产业发展中的政府定位[J].北京社会科学,2013(2):87-93.

[15]曾耀农.长株潭城市群文化产业发展的空间布局[J].湖南商学院学报,2016(6):115-119.

[16]李英歌,赵禹冰.早期好莱坞电影推动下的中国电影产业及文化[J].东北师大学报,2016(4):35-39.

[17]陆恒,冯诗琪.基于创意产业和创意集群的创意城市发展研究[J].郑州大学学报(社会科学版),2015(4):83-86.

[18]曲顺兰.高新技术企业自主创新能力再造策略研究——基于企业、市场与政府的视角[M].北京:经济科学出版社,2014: 157-158.

Shanghai Cultural and Creative Industry Cluster Development and Government Support

ZHAI Wenhua,ZHOU Zhitai

(School of Economics,Huaibei Normal University,Huaibei 235000,China)

In view of the problems of"low development level,narrow coverage and small-scale industrial cluster"that exist in Shanghai cultural and creative industry cluster and based on reviewing and criticizing relevant literature,this paper reviews comprehensively and systematically Shanghai government policies for supporting creative clusters,discusses how to develop the cultural and creative industry cluster in Shanghai,and then puts forward the corresponding government policies for supporting cultural creative industry clusters.These policies include promoting collaborative innovation network construction,implementing systematic support,promoting cultural prosperity,creating the social atmosphere of intellectual property protection,playing the financial role of leverage and seed,mobilizing and integrating resources and capital into creative industry clusters,and supporting creative products,creative brands and creative enterprises to enter international markets.

CICC;government support;creative industry;collaborative innovation;collaborative innovation network

F062.9、G114

:A

:2095-929X(2017)03-0030-09

(责任编辑 刘小平)

2017-03-05

国家社会科学基金项目“基于经济学视角的协同创新网络研究”(15FJL013);安徽省科学基金项目“安徽国有上市公司高管创新激励协调机制研究”(AHSKY2015D42);安徽省教育厅人文社会科学项目“皖北农地规模经营与资本下乡协同研究”(2014SK21)。

翟文华,女,安徽蚌埠人,淮北师范大学经济学院讲师,吉林大学国有经济研究中心博士生,研究方向:产业经济;周志太,男,山东昌邑人,经济学博士,淮北师范大学经济学院教授,研究方向:科技经济,Email:zzt.a@163.com。