互联网金融背景下商业银行面临的挑战及策略研究

刘依然

摘 要:2013年“余额宝”的诞生掀起了互联网金融浪潮,由此第三方支付平台、网贷、众筹等互联网金融形态纷纷登上市场舞台。随着以互联网为代表的现代信息科技的迅速发展和金融市场的有序开放,中国已成为全球最大的互联网金融业务的经济体。而互联网金融的爆发式增长,给传统金融机构尤其是银行业带来了较大挑战。本文对互联网金融的发展现状进行了解读,从商业银行经营业务的角度分析了互联网金融给其带来的影响,结合实际为商业银行应对互联网金融的挑战提出一些建议,帮助商业银行探索经营新模式,以更好地促进银行业的发展。

关键词:互联网金融 商业银行 转型发展

中图分类号:F832 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2017)03(c)-023-04

1 互联网金融的概念

随着互联网技术应用范围的不断扩大,互联网行业也逐步渗透到了金融行业。互联网作为连接虚拟社区和现实世界的纽带,人们对于现实金融领域的供给和需求可以直接在互联网这一虚拟平台上完成。关于互联网金融概念,目前学者还未得出一致的定义。魏鹏(2014)将互联网金融定义为:互联网企业介入金融行业所涉及的业务及通过互联网平台开展的结算、小微贷款、标准化金融产品销售、信息中介等金融业务就形成了互联网金融。谢平(2012)认为互联网金融是将互联网技术、互联网精神与传统金融行业相融合的第三种金融模式,互联网企业参与金融行业使其业务规模得以扩大,同时传统金融行业引入先进的信息技术实现了改革转型和业务创新。也有不少学者认为应该将互联网金融与金融互联网进行区分。马云(2013)提出,金融互联网是由金融机构主导的,而互联网金融由非传统金融机构领导。吴晓求(2014)进一步指出:金融互联网,就是传统金融机构将互联网作为一个手段,去创新金融工具、重建网络系统,并且其经营模式不会发生相应的改变;而互联网金融构建了一个新兴的金融运行结构,且将会给传统金融机构带来全面挑战。

综合众多学者观点,在理解互联网金融的定义上有两点值得我们注意的地方,一方面是对相关技术的运用,即互联网金融是基于大数据、云计算、社交网络、搜索引擎等互联网技术和移动通信技术上发展起来的,实现了第三方支付、P2P借贷、众筹融资等形式的互联网金融业务;另一方面是基于互联网给传统金融机构带来的精神层面的影响,互联网金融是从挖掘金融的本质入手,在互联网思想的基础上而创造出的新的金融模式,它与金融机构传统业务深度融合,促进金融体系更加深刻地创新。

2 互联网金融的发展现状

1999年美国Paypal公司把电子支付和货币基金相连接,首次形成了以互联网货币基金为形式的互联网金融业态。我国互联网金融跟随着美国的发展。自20世纪90年代中期以来,我国互联网金融便持续创新,如今发展水平已居于世界前列,成为我国金融市场极为重要的一部分。在这一过程中,互联网金融形成了以网络支付、网络融资、网络理财和移动网络为主线的发展模式。

2.1 网络支付

网络支付指的是拥有一定信用和实力的独立机构在电子交易中与各大银行签约的第三方支付平台以解决双方在买卖过程中产生的信息不对称而产生的一种网络支付模式,主要有拉卡拉、支付宝、财付通等第三方支付平台。截止2017年3月11日,央行共发放了267张第三方支付牌照,第三方支付行业格局基本划定。

据中国互联网络信息中心发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2016年12月,我国网上支付的用户规模已达到4.75亿,较2015年增加了5831万人,年增长率为14.0%,网络支付使用率从60.5%上升至64.9%。2012年~2016年我国网上支付用户规模及使用率如图1所示。

前瞻产业研究所发布的《中国第三方支付产业前瞻与投资战略规划分析报告》中指出,自2009年来,我国网络支付市场发展迅猛,2016年我国网络交易规模已超过40万亿元,同比增长33.9%,预计今年交易规模将达到52.6万亿元,增长率为27.4%。2010年~2017年我国网络支付交易规模及增长率如图2所示。

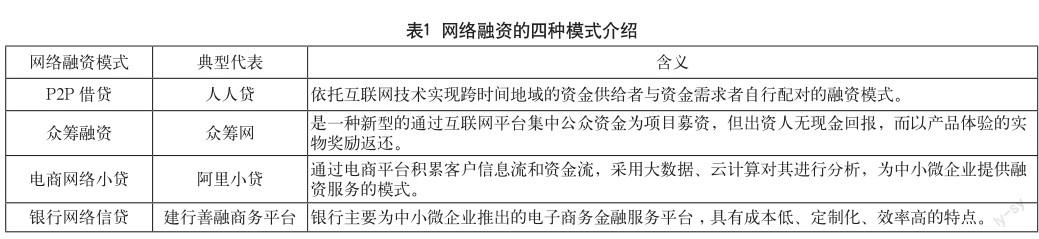

2.2 網络融资

网络融资是以网络为平台进行的企业与银行或者第三方实体经济机构之间的融资行为,是互联网技术在金融领域的具体应用,形成了P2P借贷、众筹融资、电商网络小贷、银行网络信贷这四种典型模式。网络融资较传统模式相比,贷款成本更小,融资渠道更广,贷款效率更高。

2007年,阿里金融与建设银行和工商银行合作,推出了一系列的网络贷款服务,我国的电子商务企业开始涉足网络融资,网络融资也呈逐年增长趋势。据北京天使实战学院、上海交通大学互联网金融研究所、京东投资联合发布的《2016年度中国互联网金融投融资分析研究报告》显示,2016年在中国互联网金融投融资市场上有427家企业完成了融资,融资金额约为人民币901亿元,相比2015年493亿元的互联网金融投融资金额增长了182%。网络融资中的典型代表“阿里小贷”在2016年里为超过500万小微企业累计发放贷款8000多亿,并且随着交易量和中小企业用户的增加,其贷款规模还将持续增长。

2.3 网络理财

随着互联网的迅速发展,人们也更关注以互联网为依托的网络理财这一新兴产物。网络理财是指投资者通过互联网平台获取理财服务及其金融讯息,以实现财产的保值、增值,相比传统理财模式具有信息传播更迅速、成本更低、定制性更强的优势。网络理财中最具有影响力的是于2013年6月12日上线的余额宝,除此之外,还有中国银联旗下的银联商务联合光大保德信基金推出的“天天富”、百度的“百度理财”、腾讯的“理财通”等网络理财产品。经过几年发展,我国网络理财市场已进入相对稳健上升阶段,用户规模不断扩大。这也说明网络使理财业务变得更为大众化,将成为用户理财的常规渠道。

截至2016年12月,我国互联网理财产品累计用户达9890万人,相比2015年增加863万人,网民使用率为13.5%,较2015年底提升0.4个百分点。2014年~2016年我国互联网理财用户规模及使用率如图3所示。

2.4 移动金融

移动金融是在移动互联网发展下催生的产物,我国高速发展的移动互联网,特别是3G、4G等高速移动通信网络的普及促进了移动金融产业规模的不断扩大。它是基于移动终端和移动通信技术之上实现的一系列新型的金融业务,目前以移动支付和手机银行两种形式为主。相对于传统金融业来说,移动金融在时间和空间、成本、效率、技术、用户需求、经营环境上具有明显优势,吸引了除金融机构外的电信运营商、电商企业、第三方支付平台等市场主体也参与到金融服务中,极大地推动了金融业的发展。

据统计显示,2016年我国网民数量达到7.31亿人,其中手机网民数达6.95亿人,占比95.1%,并且这一数据预计会不断增加。目前我国移动金融已进入迅速扩张阶段,未来移动金融市场也将有较为广阔的发展空间。2012年~2016年我国网民规模和互联网普及率如图4所示。2012年~2016年我国手机网民规模和其占网民比重如图5所示。

3 互联网金融给商业银行带来的影响

我国商业银行经营模式以吸收公众存款、发放贷款、办理转账结算业务为主要特征,收入来源有利息净收入、手续费及佣金净收入、投资净收益等。互联网技术的快速发展使互联网企业与商业银行经营业务形成竞争,本节将从商业银行负债业务、资产业务、中间业务这三个方面分析互联网金融对商业银行的影响。

3.1 互联网金融对商业银行负债业务的影响

负债业务作为商业银行的核心业务,其融资成本较低、规模庞大,是商业银行进行营利活动最主要的资金来源,也是开展其他业务的基础。商业银行的负债业务主要包括存款负债、借款负债和其他负债等,其中最為重要的是存款负债。

据中国人民银行统计数据显示,2013年人民币存款余额为1043847亿元,同比增速为13.8%,到2015年人民币存款余额为1138645亿元,同比增速为9.1%,较上年下降了4.7个百分点。传统商业银行负债业务一直维持较为平稳的增长水平,但在2014年增速放缓,跌破10%。商业银行资金流失与互联网金融迅速扩张是存在一定关系的。以阿里巴巴与天弘基金合作推出的一款活期存款理财产品余额宝为例,余额宝于2013年6月13日一经上线,引起了巨大反响,截至2013年6月30日,在不到一个月的时间里余额宝累积用户数就已达到251.56万,累计资金规模达66.01亿元。据Wind数据显示,截至2015年四季度末,余额宝资产净值为6206.90亿元,而2016年第四季度余额宝规模达到8082.94亿元,较上年增长了30.22%。类似于余额宝的互联网平台实现了碎片化资金管理,让客户少量的闲置资金也可参与其中,降低了传统理财模式的准入门槛;而且相比银行定期存款的基金、保险等金融产品,其预期收益率更高,期限也更为灵活,从而吸引了大量客户。过去银行吸收了大部分存款资金,一直垄断着存款业务。随着市场上余额宝这类金融产品的不断推出,对商业银行储蓄存款形成分流,影响了商业银行特别是中小银行的存款结构,银行的存款地位也在互联网金融趋势下逐渐减弱了之前的优势。

3.2 互联网金融对商业银行资产业务的影响

资产业务同样作为商业银行收入的主要来源,主要分为贷款业务与投资业务。贷款是商业银行最大的资产业务,占其全部资产业务的60%左右。银行通过贷款的利息收入以此增加资金积累,因此商业银行的盈利状况在很大程度上取决于资金运用的结果。

由于全球经济的不确定性以及结构型经济改革的影响,我国经济增长速度也随之放缓。2016年我国经济增长率仅为6.7%,商业银行贷款业务相对于客户资金需求稍显不足。据中国人民银行网站统计显示,截至2016年12月,我国金融机构人民币各项贷款余额为106.6万亿元,其中小微企业的贷款余额为20.84万亿元,占比仅为19.5%。据第三次经济普查数据显示,我国企业总数为1083千万家,小微型企业为785千万家,占市场主体比例的72.5%,是市场主体中重要的一部分。商业银行评估客户信用风险的成本较高,因此面向的贷款对象通常是信用及规模都较好的大公司,并没有很好地解决中小企业融资难的问题。互联网金融企业运用大数据、云计算等技术,用较低的成本识别了客户的信用风险,而且其信息处理快、灵活度高,大量资金需求者尤其是中小微企业都转向可提供“短、小、频、急”金融服务的互联网企业,其中的利差收入也被互联网企业蚕食。

3.3 互联网金融对商业银行中间业务的影响

中间业务指的是商业银行不运用自己的资金,而是作为中介为客户代理一些业务从中收取手续费、佣金,其主要收入来源于结算与清算、代理业务、银行卡的办理。随着利率市场化改革的推动和直接融资市场的发展,商业银行利差不断减少,因此商业银行应重视对中间业务的拓展和经营。众筹和P2P网贷等网络融资平台不涉及银行的中间业务,互联网金融对商业银行中间业务的影响主要体现在第三方支付上。

一方面,第三方支付平台挤压了商业银行支付结算等业务。自从信用卡问世以来,刷卡结算方式越来越普及。但随着第三方支付平台和用户需求多样性的发展,第三方支付企业相继推出了各自的快捷支付产品,使得用户避开了网上银行对于支付过程的限制从而独立完成资金的支付转移,抢占了支付结算市场的一部分份额。以支付宝为例,在2016年中国第三方移动支付交易规模市场份额中,支付宝以52.3%的市场占有率居首。2016年“双十一”期间,交易额达1207亿元,支付宝实现支付总笔数为10.5亿笔。据有关数据显示,2015年16家A股上市银行结算、清算类收入876.03亿元,同比下降9.8%。在电子商务快速发展的今天,越来越多的消费者形成了网上购物、网上支付的习惯,银行支付结算功能逐步弱化。另一方面,第三方支付平台越来越多的涉及到商业银行代理基金、保险等金融领域。在过去,基金、保险等金融产品一直以商业银行代销为主要销售方式,如今第三方支付机构凭借其低费率和更便捷的直销功能,成为金融产品销售的一条新渠道。如阿里、腾讯、百度等互联网公司与基金、证券、保险公司展开积极合作,挤占了商业银行代销业务。

4 商业银行的对应策略

互联网金融的快速发展不断挤占银行存款和瓜分商业银行客户资源,对商业银行的负债业务、资产业务、中间业务产生了影响,并危机到商业银行盈利。在互联网金融成为未来金融发展新趋势情况下,商业银行应革新经营理念、加强金融创新、加快银行转型升级,同时注意对风险的防控,进一步提高了商业银行的核心竞争力和可持续发展能力。

4.1 加大互联网金融投入

面对互联网金融的侵蚀,商业银行应在思想和行动上向“互联网+银行”靠近,推动互联网金融纳入商业银行发展规划中,深度整合互联网技术与银行业务。一方面,商业银行可借助互联网和大数据技术,建立起智能化客户信息数据库和信用评价机制,能更准确地挖掘、识别、甄选银行潜在客户及客户需求,降低客户信用风险监控成本和贷款损失,提高有投资理财或贷款需求的客户属性与产品类别的匹配度,进一步提升服务能力和服务效率,增强客户粘性。另一方面,商业银行发展创新业务发展模式,加强与第三方支付平台和电子商务平台的合作,扩大对小微企业和个人贷款规模,拓展网络支付、网络融资、网络理财、移动金融等互联网金融业务,打造线上与线下、虚拟网络与物理网点相结合的创新经营模式。工、农、中、建、交五大商业银行较早涉足了电商领域,纷纷推出了各自的电商服务平台。据数据显示,截至2015年,建行善融商务平台累计交易金额达670.99亿元。通过构建电商服务平台,建行不仅增加了盈利,而且建立了客户的资金流、物流、信息流数据库,延伸了客户服务渠道。

4.2 重视客户个性化需求

互联网金融有着便捷化和大众化的特点,凭借其大数据平台,能更好地针对客户需求提供适宜的服务,因此互联网金融平台吸引了大量客户资源。而商业银行因为其以账户为中心、消费者事后体验模式使得客户资源流失。商业银行要想维护其主导地位,就应改变其传统观念,一是将客户体验的评估和优化贯穿于商业银行各个业务的全过程。二是与日常生活接轨,深度分析客户的需求,高效配置资源,制定特色化、差异化的金融产品和服务,提升客户的体验感。三是优化业务流程,减少不增值的流程,打造以客户为中心的流程构架,为客户提供方便快捷的服务,及时高效地满足客户需求。例如,招商银行提高了对客户业务体验的重视程度,推出了网点预约服务、网上银行自助填单、网点WIFI覆盖、微信银行等一系列升级服务,客户办理业务更加轻松高效,在很大程度上提升了业务效率和客户服务体验,满足了客户的多元化需求。

4.3 提升风险防控能力

商业银行在加大互联网金融投入的同时也应提升对互联网金融的风险控制能力,这是保证商业银行与互联网金融有机结合的基础。由于互联网突破了时间和空间的限制,相比传统金融机构也更容易受到网络内外部的系统攻击。首先,商业银行应完善风险控制指标,建立健全各项风险控制规章制度,以更好地应对信用风险、流动性风险、市场风险、利率风险、操作风险等一系列复杂多变的风险环境,维护“互联网+银行”的良性运转。其次,针对互联网开放性使得风险发生、转变、扩散速度的加快,应提高管理人员的风险意识,健全风险预警和日常风险监测机制,及时排查和消除风险,降低风险传播速度。然后,商业银行在风险管理方面可引入大数据技术,运用大数据将海量原始数据进行处理并且准确迅速地识别和判断风险,提高商业银行风险防范能力。最后,在保证网络信息公开化的同时,强化客户信息保护,加强电子银行信息系统安全建设,保障客户资金、信息安全。例如,百度云为民生银行提供其信贷企业的风险管理和预警服务,提出了大数据风险预警工作体系;另外,民生银行为资产管理业务建立了三种风控体系,即风险管理内生机制、专业风险管理能力和定期监督机制,确保了全行资管业务长期稳步增长。

4.4 加强人才队伍建设

商业银行与互联网金融企业存在的竞争关系从某种意义上来说体现为人才的竞争。互联网金融交叉了金融属性和科技属性,对人才素质提出了更高的要求。因此,商业银行在招聘时要注重对综合素养的考察,同时也要落实复合型人才的培养,加强对金融专业人才的科技知识培训以及科技专业人才的金融业务培训,提高人员的金融业务知识、网络信息技术、市场营销能力、移动工具运用等综合知识技能,培养员工开放和互联的价值观与生活方式,全面提高银行员工的整体素质,营造良好的商业银行互联网金融氛围,提高商业银行的可持续发展能力。例如,工商银行持续强化各专业、各层面的人才队伍建设,完成了“建立完备的员工培训与资质认证体系”的研究,着力落实“十大专业型人才培养工程”,培养复合型人才,以适应互联网金融的发展需要,同时组建互联网金融专职部门,统筹全行的互联网金融业务。

参考文献

[1] 魏鹏.中国互联网金融的风险与监管研究[J].金融论坛, 2014(7).

[2] 谢平.互联网金融模式研究[J].金融研究,2012(12).

[3] 马云.金融行业需要搅局者[N].人民日报,2013-6-21.

[4] 吴晓求.中国金融的深度变革与互联网金融[J].财贸经济, 2014(1).

[5] 袁博,李永刚.互联网金融发展对中国商业银行的影响及对策分析[J].金融理论与实践,2013(12).

[6] 郑志来.互联网金融对我国商业银行的影响路径——基于“互联网+”度零售业的影响视角[J].财经科学,2015(5).

[7] 鄭霄鹏,刘文栋.互联网金融对商业银行的冲击及其对策[J].现代管理科学,2014(2).