哈尔滨城市景观意象营构策略

赵立石 张伟明 孔繁文

摘 要:本文以哈尔滨为研究对象,从景观意象的可读性、可感性以及可索性展开研究,并从空间秩序、感知体验、历史人文中生成科学的景观意象思维方式和创作方法,进一步提高哈尔滨的整体景观环境,满足人们的使用需求,提升哈尔滨城市的可识别性,促进哈尔滨的城市环境的和谐、健康发展。

关键词:景观意象;空间秩序;感知体验

1何为景观意象

“意”的本质是人们对于城市的物质空间所形成的公众心里印象,是基于历史文化背景,空间环境以及生理特征所集合的共同体,其本质是在精神层面上产生认同感。“象”是指城市空间中具体的构成方法,是基于空间元素的组织划分,比例与尺度的变化,空间界面的虚实相生,空间的感官体验等。通过这些元素的不同来产生差异性,进而获得不同的视觉感受。

景观意象最终是通过城市的空间形态和内容,对人们的视觉进行刺激,进而引发对景观或空间的记忆,能够最大限度地进行景观体验,触景生情,使人观赏后引起心里的联动效应,并感受到设计者的设计初衷,如同身临其境。比如说到江南水乡,就会联想到柔美的小桥流水人家。

2哈尔滨城市景观的可意象性

2.1景观的可读性

景观的可读性这里指的是可以被认识、可以被解读且容易理解和记忆的。例如,道路的方向感明确利于人们更好地了解场地,增强场地的亲切感。凯文林奇将城市意象归纳为,道路、边界、区域、中心、标志物五个要素构,而景观意象的塑造也同样需要这五个要素在空间中明确方位。景观的空间结构强调了地标性建筑,节点和边界,城墙的确立能够帮助明确空间的指向,这些要素可以在城市尺度上帮助人们定位,引导人们在城市穿行。

比如哈尔滨的中央大街,在整条街区的一端是哈尔滨的标志性景观——防洪纪念塔,我们沿中央大街的望去,防洪纪念塔清晰可见,也可顺着这条历史名街步行前往防洪纪念塔或者城市街区,它为行人提供了明确的指示系统。

哈尔滨火车站位于红军街的尽头,与其相对的是红博广场的玻璃采光塔,也是哈尔滨目前的地标性节点,两者构成了一个连贯的景观轴线,起到了良好的视觉指引作用。而站前广场上还有很多空间被围栏随意地划分,公交车站台近在咫尺,但却要绕上数十分钟。指向性混乱,找不到路,降低了空间的可读性。

2.2景观的可感性

景观的可感性是指,在空间的体验中,环境表达和传达的信息的接受程度。我们身处与城市空间中,感觉是我们接受信息的第一步,人们通过感觉器官对周围环境产生反映,如光线、声音、气味、温度等,都会主动和被动的接收,空间的尺度,景观的序列,特色的节点,突出的标志物,都是被感知的主要对象,进而对环境产生感知,景观意象要建立在多维的感官系统之上,新颖的、独特的、好玩的都会刺激人的感知系统,促成景观意象的构成。

如哈尔滨的西大直街是城市主要交通要道,在西大直接与满洲里街的交口有一个小的景观公园,放学回家的路上,或者去超市购物的途中,顺便在街头公园休息片刻,欣赏了一段舞蹈,观看了街边玩耍的儿童,这些活动丰富了人们的路程体验,而且绿色的植物缓解了人们视线中的紧张感,如图1。道外历史街区的南二道街,经过了翻新改造,虽然整体街区空间秩序良好,但整条街区缺少绿色植物,也缺少休息设施,视觉感受不够丰富,空间体验不够多样,如图2。而且通过调研得知,哈尔滨许多景观设计缺少亲切感,不能使游人满足多感官的体验。

2.3 景观的可索性

景观意象的可索性是指在对景观意象的塑造中要对城市的历史人文、地域特色进行继承和发展,让其可以引起观者的认同。将过去与现在连接,使人们能够快速地找到空间与时间的定位,唤起人们的集体记忆。人们往往会在自己的生活经验中对环境形成一种期待性,积极地影响人们对环境的认同。在对城市景观的塑造中,环境的整体氛围,某些局部和细节,只要与我们心中所期待的相似,就会很快地建立起环境的认同感,激发良好的景观意象。

哈尔滨有着良好的文化底蕴,但在城市发展的过程中,快速的发展进程使城市景观忽略了细节的建设,经过调研发现,哈尔滨的道外历史街区,建筑和空间环境常年失修,使得整体空间环境脏乱不堪,建筑失去原有的光彩,而且新老建筑形态各异,新建筑不断的替换老建筑的位置,造成历史街区的建筑混杂,破坏街区环境的肌理。有许多景观小品的造型中缺少特色,城市的雕塑采用现代和抽象的手法来进行表现,缺少一定的内涵性与历史性,进而降低景观的可意象性。

3 哈尔滨城市景观意象营构策略

3.1 增强空间序列的秩序

在景观空间的布局中,应该按照空间大小、主次、形状、私密的程度等来形成等级秩序。多层次的空间在视觉感受上会比少层次的空间更加具有冲击力,所以,我们在进行空间设计时应该引导人流主动行走,从一个空间到另一个空间,空间的变化随着人的运动而变化,应以实体的功能、标志物、节点等形式形成一连串的视觉诱导和行为激励,成为一种具有引导性的趋势。

对于哈尔滨来说,一些城市主体街道的尺寸较大,而街道两侧的建筑也多样化,在对空间设计中,要尽可能地保持街道两侧的视觉连续性,让视觉感在同一界面,凹凸不齐的空间界面,会对街区的整体围合感产生破坏,同样,建筑的高度和立面的轮廓和风格也应该风格统一,这样主干道在整体布局上面有一定的整齐感,能够给人留下深刻的印象。而对于主干道上的公共商业性建筑,要满足行人的观感需要则需要对其细部进行设计,对店铺的展示空间设计,店铺招牌设计、对门窗细部设计等,这些都能够增加空间的秩序性。同时设计具有寒地景观特色的居住群落,運用景观小品,绿化、围墙等来降低冬季寒风,进而改变局部的小气候,打造哈尔滨寒地景观特有的建筑特色,并延长使用人群的活动需求。

3.2 完善感官功能的体验

对现在快节奏的生活方式来说,人们要想对环境有一个深刻的认识,就要与其景观产生互动,经过体验的才是印象深的。我们通过感觉器官与外界接触,通过视觉的展现,听觉的感知、触觉的体验,使人们很好的理解与记忆城市。多维的体验会使记忆增强。比如在景观空间中落叶乔木与灌木、孤植与列植的树木、在不同气候不同区域的树木、观花或者观果的树木,以及一天中不同时间的树木所产生的光影都会给人们带来不同的视觉以及嗅觉的体验。

所以对于哈尔滨景观意象的塑造中,要注意感知体验的把握,增加可参与性的景观,比如夏季可以增加亲水体验,各式各样的旱喷、浅水池、小水渠,水幕墙等水景,可以提高人们利用触觉感知水的机会。可利用尺度亲人的雕塑来增加人们的参与性,进而增加空间的亲切感。欧洲很多步行街上的雕塑,设计尺度亲人,人们可以通过触摸、攀爬来使游人参与其中,增加体验乐趣。冬季可以增加冰雪体验景观,灯光与冰雪组合,可参与互动的冰雕雪雕,以及供人玩耍的冰上娱乐等。

3.3 感知人文环境的延续

意象本身建立在时间的基础上,每个城市都有其自己的历史与文化,好的景观意象要做到与历史对话、与现状对话、与未来对话。尊重场地背景的设计拥有更多的空间趣味,更强的地域特征、并且能够创造出独特的景观形象与空间序列的感知。

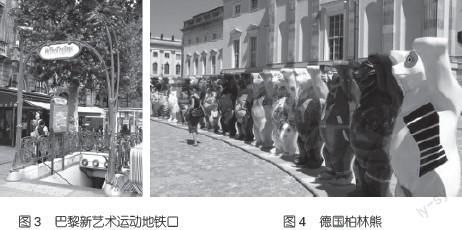

哈尔滨的景观意象构建中要通过对历史元素的功能置换与利用,并且巧妙的保留与再现。利用哈尔滨的建筑文化,音乐文化,红色文化,金源文化,冰雪文化等来完善景观意象的构建。以旧建筑为基础,保留其建筑群落的旧墙砖、屋瓦等,并且结合现代建筑,改造成集餐厅、商业、娱乐、文化为一体的休闲街区,将其旧时代的生活景色以物质形态进行完整的保留。同时可以提炼相关的建筑元素,来塑造景观小品。如法国巴黎的新艺术风格的地铁站入口,也是对历史元素的提炼与再生,如图3。德国的柏林熊,姿态各异的出现在德国柏林的大街小巷,如图4。这些景观不需要文字和语言,运用历史与人文的符号向世界各地传递景观意象。对于哈尔滨来说,也可以采取相同的设计手法,设计符合城市特色的景观形象,以冰雪、建筑为元素,设计独特的视觉符号。

景观之所以独特,是因为在一定程度上有使我们记忆深刻的地方,他的独特性会使我们依依不舍,留连忘返,而这种独特往往来源于历史人文、感知体验与空间秩序三个层面的意象塑造,从主观与客观层面上达到精神与身体的共鸣。本文针对哈尔滨的景观意象研究是一次有意义的探索,景观作为一个表现媒介来延续城市的地域特色,丰富人们的精神感受,塑造景观的核心价值观。

参考文献:

[1] 凯文·林奇. 城市意象方益萍,何晓军,译.[M].北京:华夏出版社,2001.

[2] 韩西丽,彼得·斯约斯特朗姆. 城市感知[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2015.

[3] 过伟敏,史明. 城市景观艺术设计[M].南京:东南大学出版社, 2011.

[4] 张蕾. 景观意象理论研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学博士论文,2014.

[5] 閔学勤. 感知与意象——城市理念与形象研究[M].南京:东南大学出版社,2007.

本文系基金项目:黑龙江省艺术科学规划课题《基于黑龙江省寒地文化特征的城市景观意象营构方法研究》(项目编号:2016D027)