无锡博物院藏李鱓作品考述

无锡博物院藏李鱓作品考述

□ 王照宇

对于康乾以来中国绘画史上之“扬州八怪”一说,历来是众说纷纭,莫衷一是。①就其中李鱓(1686~1756年)的书画而言,应该说陈衡恪(1876~1923年)和黄宾虹(1865~1955年)二家的观点具有普适性:

乾隆间号称扬州八怪者,多江湖野逸畸行之士,其画往往不守绳墨,或变其师法,自出机杼,是为清朝花鸟之一变。②

自僧石涛客居维扬,画法大变,多尚简易。……李鱓,字宗扬,号复堂,兴化人,善花鸟;……要多纵横驰骋,不拘强墨,得于天趣为多。③

李鱓存世作品以花鸟为多,其整体面目也正如清人汪鋆(1816年~?)在《扬州画苑录》一书中所言:“所惜同时并举,另出偏师,怪以八名(如李复堂、啸村之类),画非一体,似苏张之捭阖,缅徐黄之遗规,率汰三笔五笔,覆酱嫌粗,胡诌五言七言,打油自喜。非无异趣,话赴歧途,示崭新于一时,只盛行乎百里。”④概括来讲,李鱓的花鸟绘画整体上属于“纵逸粗简”一路,⑤多是“不守绳墨”、“纵横驰骋”、“自出机杼”一类之写意作品,这也是“扬州八怪”诸人共同的艺术倾向。按照萧平的观点,李鱓绘画有早、中、晚三个分期,⑥早年(29~37岁,约1714~1722年间)画风介于恽寿平和蒋廷锡之间,时用“没骨法”,笔法温秀。约40岁左右始独立成家,此一时期的绘画,用笔多方尖,较以前放纵,开始大胆施水。乾隆十年(1745年)左右,李鱓作品已形成晚年风格,板直中见道劲,枯率中寓朴茂。江苏省无锡市博物馆(现无锡博物院)自上个世纪80年代以来,经由私人捐赠、文物商店购买、“文革”遗留资产转交等途径,入藏了10幅李鱓的花鸟与书法作品,其具体情况兹见下表。笔者就其内容、艺术特点以及真伪等方面逐个展开研究。

图1 李鱓 花卉图册

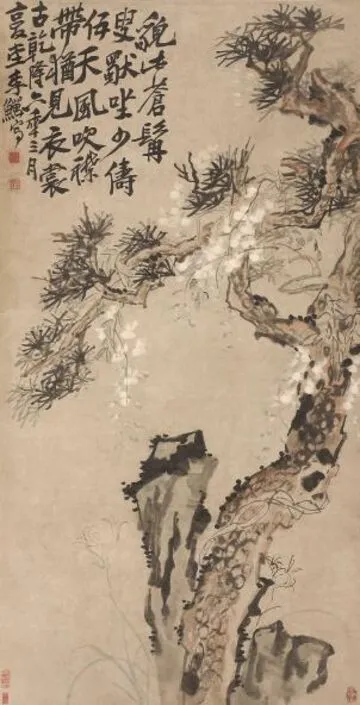

图2 李鱓 松石图

图3 李鱓 紫藤蝴蝶图

图8 李鱓 三秋图

附表一:无锡博物院藏李鱓作品一览表:

图4 李鱓 嵩龄长春图

《花卉图》册页(图1),⑧纸本,水墨两开,设色四开,每开纵23.8、横29.2厘米,其内容之间并无一定的逻辑联系。其中第一开为五松图,这是李鱓极为常见的一个绘画题材,画家采用中锋劲勾,绘制5颗姿态各异的松树,笔道与气息较弱。画面左边近乎一半的空间有画家行书题识:

有客要余画五松,五松五样都不同。一株劲直古臣工,搢笏垂绅立辟雍。颓如名将老龙钟,卓筋露骨胆气雄。森森羽戟奋军容,侧者卧者如蛟龙。电旗雷鼓鞭雨风,爪鳞变化有无中。鸾凤长啸冷在空,旁有蒲团一老翁。是佛是仙谁与从,白云一片青针缝。吁嗟,空山万古多遗踪,哀猿埜鹤枯僧逢。不有百岳藏心胸,安能屈曲蟠苍□?兔毫九折雕痴虫,墨汁一斗邀群公,五松五老尽呼嵩。悬之君家桂堂东,俯视百卉儿女丛。

尾款署:“懊道人鱓”,下钤“复堂”白文长方印,诗文起首处另有“不受迫促”白文方印一方,该印极为少见,也不见于《中国书画家印鉴款识》一书。⑨南京博物院藏有李鱓《五松图轴》一幅,纸本墨笔,纵122.7、横63.8厘米,作于雍正十三年,1735年,李鱓时年50岁。另2010年中国嘉德春拍亦曾有李氏《五松图》立轴一幅,纸本墨笔,纵294、横137厘米,作于乾隆十六年,1751年,李鱓时年66岁,且其上题识与之绝大部分相同。此外国内外博物馆尚有诸多同一主题的藏本(见附表二),由于作品形制与内容的不同,排除其存在“多胞胎”的可能性,据该册页之第四开的“乙卯秋”款署,那么此《五松图》册页当作于雍正十三年,1735年,李鱓时年50岁,属于画家中晚年的作品。比对画家作于同一年的《荷花图》,不仅笔墨极为虚弱,且书法相距甚远。李鱓的绘画和书法,整体艺术气息敦厚,其书法用笔恣肆老辣,纵横潇洒。多露锋起笔,略显刻露,线条有力,墨色浓郁饱满,同时也讲究干湿浓淡之变化,多有一气呵成之感,受明代陈淳、徐渭影响较多。如“懊道人”之“道”字,就多有模仿陈淳之“道复”之“道”的地方,常写作“衜”,布局与用笔也接近,如陈淳之《杂画册》,纸本墨笔,纵28、横37.9厘米,上海博物馆藏,和李鱓《花鸟册》,纸本设色,尺寸不详,天津博物馆藏。第二开为设色荷花,多用没骨法,左下方有行书题识:“碧波心里露娇容,浓色何如淡色工。漫道湖光全冷落,渔镫一点透微红”,下钤“宗扬”白文长方印,书画均与李鱓不类。第三开为小写意设色月季花,画法与第二开相同,左上方有画家自作七律诗:“粉团如语启朱唇,赏此春光解趣人。老眼独怜枝上刺,不教蜂蝶近花身”,款署“懊道人”,下钤“李鱓”白文方印。第四开是一幅小写意的设色竹子和腊梅几株,信笔拈来,却显得生硬,左上方有行书款署“乙卯秋写,復堂”,下钤“復堂”白文方印、“鱓印”白文方印。第五开为一株含苞怒放的水仙花,全用没骨,不施勾勒,中间有七律诗一首:“滴露含毫绝点尘,蛾眉淡扫一枝春。画家烟火都消尽,道骨仙风洛水神”,款署“李鱓”,下钤“宗扬”白文肖形印。第六开为水墨写意灵芝,笔墨处理与第一开相近,款署“折䙷五灵芝,写答高士心”,下钤“復堂”白文方印。上述六开作品,整体画风较为隽秀,且多用没骨法,应为李鱓早年绘画,尚不脱恽寿平一路窠臼,然书法水平实距离李氏远甚,且款署时间更与李氏此时之画风不类,画中所钤多枚印章均伪,然而画中物象与题诗多有来历,则应将其断有所依凭之后世伪本。

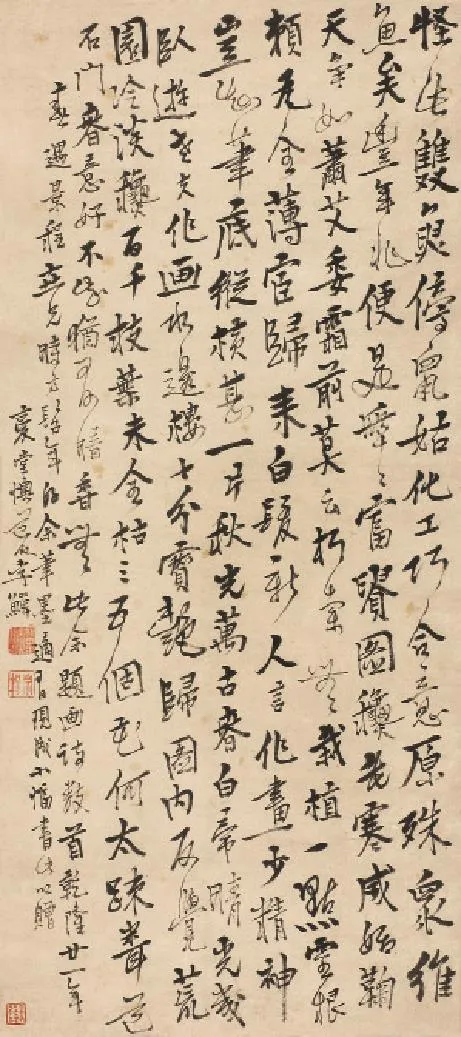

图5 李鱓 行书题画诗轴

无锡藏家薛满生⑩的旧藏《松石图轴》 (图2),纵146、横74厘米,为一纸本设色的大幅杰作。画家通幅绘制了一株粗壮虬曲的老松,树后傍有磐石,枝干茂盛,苍劲有力,显示出勃勃生机。物象外形多用有力的线条进行勾勒,横涂竖抹,点染讲究,整体感和层次感都十分到位,笔墨虽放纵潇洒,然而没有霸悍之感,与现藏北京故宫博物院的《松藤图》极为相似,其间使用了破笔与泼墨的方法,无疑是受石涛绘画的影响。另在藤萝和松树枝干的处理上,画家大量使用了白粉,成为李鱓的一大创新之处。画心的左上方有画家五言题诗一首:“貌比苍髯叟,独坐少俦伍。天风吹襟带,犹见衣裳古”,款署“乾隆六年三月,复堂李鱓写”,下钤“鱓印”白文方印、“宗扬”朱文方印、“知我贵希”朱文肖形印。左下方有薛氏鉴藏印“梁溪薛氏满生珍藏”白文长方印、“锡山薛处过目”白文长方印两方,当属薛处20世纪四五十年代购于北方。乾隆六年,即公元1741年,李鱓时年56岁,根据河南博物院徐锦顺研究,李鱓署名中的“复”字,中间有一近似“吕”字的写法,始于雍正十三年(1735年),“鱓”字写法亦吻合于主要出现在1749年以前的作品当中这一规律,“李”字亦如此。 就利用李鱓的款识对其作品进行鉴定这一研究,早在上个世纪90年代,著名古书画鉴定专家刘九庵(1915~1999年)就曾做过如下论断:

如李鱓,从其作品中归纳,在雍正至乾隆十四年之前,款书多作“鱓”。乾隆十四年(1749年)之后,“鱓”字不常用,而是根据六朝碑刻,将“鱓”字大多写成“觯”。到目前为止,还没有发现乾隆十四年后用“鱓”字款的真迹作品,是否会有特殊情况出现,需要特别注意。 此外,在康熙末年经雍正到乾隆十年以前,他的别号一般写作双人旁的“復堂”,没有多少变化。但到乾隆十年(1745年)以后,书款的变化比较大,“復堂”写成了“复堂”或“腹糖”,其名款印则刻成了“裏善”。这种使用同音字的做法,在以前所有画家的作品中从未见到过。

翻阅上个世纪90年代陆续出版的《中国古代书画目录》一书,对于李鱓作品的鉴定,唯独刘九庵留下的鉴定意见最多,说明他在当时的“七人鉴定小组”中对李鱓作品的真伪鉴定有过专门的研究。利用款识规律对李鱓作品进行鉴定,某种程度上具有很高的准确性,这一现象在“扬州八怪”中实为少见。

图6 李鱓 柳荷双鸭图

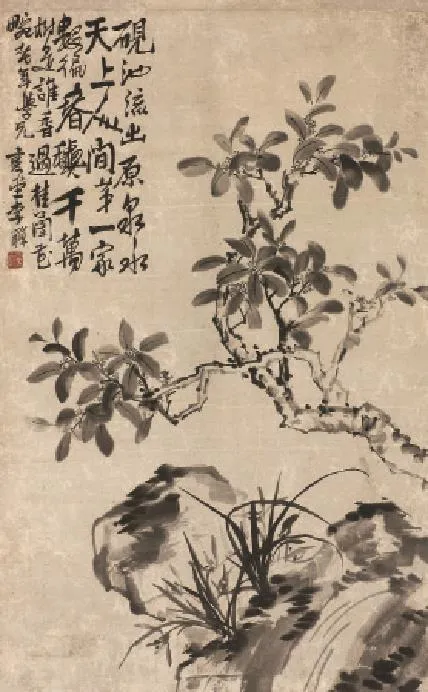

图9 李鱓 桂花兰石图

《紫藤蝴蝶图》扇面(图3), 纸本设色,纵16、横50厘米,原为无锡市“二清”办公室之物,后移交博物馆。该扇面整幅为一折枝紫藤花,蜿蜒匍匐与整个画心,左下方有一只墨笔蝴蝶,技法处理上主要以没骨法为主,少用勒笔,几不用墨,主要以色彩为主,整体风格轻快俊秀,一派早年气息。右方有画家行书题识:“栩栩庄生寐未兴,漆园一架紫崚嶒。前宵梦见高司寇,道是朱藤日给藤”,款署“乾隆九年三月写似硕衍年学兄□复堂懊道人李鱓”,下钤“鱓印”白文方印。乾隆九年,1744年。款署规律倒也吻合,然画风不与该时期相吻合,其款题亦有后添之嫌,故应为伪本。

作于乾隆十一年的《嵩龄长春图》(图4),一作《椿谖并茂图》,根据画面题识:“乾隆十一年岁在丙寅腊月,写嵩龄长春椿谖并茂图,恭祝斯翁老亲翁先生暨陈母王大夫人八十同庆,晚生李鱓”,是图应该名为《嵩龄长春椿谖并茂图》最为准确。“谖草”亦作“萱草”,古人传说这是一种使人忘记忧愁的草,故也叫忘忧草,《诗经·卫风·泊兮》:“焉得谖草,言树之背?” 该图纸本设色,纵163.8、横93.6厘米。字画均为复堂本色,乾隆十一年,即1746年,画家时年60周岁,属于晚年之作,因为长辈祝寿,故书法较为循规蹈矩。画幅左边大部为一株巍峨的松树所占据,其上果实累累,树下耸立磐石几许,画家采用了少见的大斧劈皴,塑造了石头的崚嶒之感,同时兼以浓重的笔墨,由于用水较多,故显得淋漓酣至。旁边另有萱草几株,加上巍峨的松树,辅以画家题识,很明白地点明了画家借用这幅画作祝福这位王大夫人不仅健康长寿,而且亦要忘记生活中的烦恼。树枝与萱草的处理,则多以书法用笔,下笔较为浓重,起笔多露锋,多有刻露之处,是中晚年李鱓绘画中常见的一贯特征。是图虽有气势,然用笔多显草率,附以祝寿之意,说明这是画家的应酬之作。题识下钤“鱓印”白文方印、“宗扬”朱文方印二方。

图7 李鱓 合欢图

李鱓独幅书法作品不多见,行书《题画诗》(图5),纸本,纵83.5、横37厘米。全文皆用李氏常见的行书字体,其内容如下:“怪此双鱼傍鼠姑,化工巧合意原疏。众维鱼矣丰年兆,便是年年富贵图。秋老寒威始鞠天,争如萧艾委霜前。莫云朽荣无栽植,一点灵根赖无全。薄宦归来白发新,人言作画少精神。岂知笔底纵横甚,一片秋光万古春。白帝晴光几卧游,老夫作画水边楼。十分宝艳归图内,反觉荒图冷淡秋。百千枝叶未全枯,三五个花何太疏。闻道石门春意好,不知犹有暗香无?此余题画诗数首,乾隆廿一年春,遇景程世兄,时方髫年,好余笔墨,适有现成小幅,书此以赠。复堂懊道人李鱓”,下钤“鱓印”白文方印、“宗扬”朱文方印,另有“永安沈氏藏书画印”朱文长方鉴藏印一方。乾隆廿一年,即1756年,李鱓时年71岁。据王凤珠、周积寅《扬州八怪现存画目》一书,知李氏作于时年的作品尚有6幅。文中所说的“景程世兄”,具体史料待考。

《柳荷双鸭图》(图6),纸本设色,纵126、横58厘米。采用大写意手法,池塘边柳条丝丝下垂,荷花几株,两只鸭子站立岸边,姿态各异,左边有两行行书题识,其文如下:“一池秋柳一池荷,翠扇轻摇上碧波。最是双凫闲里裹,莲房□露滴如何”,款署“懊道人李鱓作,时乾隆戊寅夏月”,下钤“鱓印”白文方印、“中洋父”白文方印。 该作品有华新罗的影响,实际上李鱓也确实研习过华喦的绘画。 乾隆戊寅,1758年,画家时年73岁。按照周积寅说法“现藏江西省博物馆的李鱓《三友图》,斯年之后,未发现李鱓之作,或即斯年逝世”,此作当属伪鼎无疑,当然,周氏之说不能作为鉴定李鱓作品之铁律。另按刘九庵的说法,“到目前为止,还没有发现乾隆十四年后用‘鱓’字款的真迹作品”, 而乾隆戊寅却是乾隆二十三年,显然也违背了这个规律。另,该图“道”字的写法也多见于早中年作品,故单从个人款署的角度考量,此作为伪。书画本身而言,笔墨水平不低,尤其是柳条的处理也极为相似,然整体缺乏李鱓晚年作品中的那股“板直”与“道劲”,所以这应是一件有来历,有水平的高仿之作。

图10 李鱓 牡丹兰石图

李鱓主要以花鸟闻名画坛,其人物画极为罕见,无锡市博物馆收藏有一件李鱓和伯岩合作的设色人物画《合欢图》(图7),纸本,纵83.5、横97厘米。整幅画作以工笔为主,辅以小写意,绘制了一个祖孙两代人欢聚的生活场景。看人物衣着,其时间当是冬季,男女老主人正襟而坐于豪华的客厅之间,其中男子头戴冬吉服冠,身披貂皮外套,一身朝服装束;女主人则身着蓝色衬衣,面目慈祥端庄。六个小孩子皆身着正装,其中三个着长袍,另三个则穿马褂,分别在击鼓、打锣、吹长号、击钹等,而这些乐器均为汉族乐器。男主人旁边的桌子上还放着玉如意,女主人旁的桌子上放置着花瓶,庭院里太湖石林立,腊梅怒放,松树劲拔苍翠,显示出一个具有官宦身份,且文化素养较高的汉人贵族家庭节日期间祖孙两代人聚会的场景。图中人物处理十分逼真写实,注重“墨骨”与晕染,尤其是人物面部的处理,不仅手法细腻,而且结构神态精准,显示出西洋画的影响。建筑和道具的处理亦采用工稳细腻的工笔手法,造型谨严,敷色秾丽厚重。树木和山石的笔墨则纯属水墨写意之法,元明人的气息较重。画心的右上方题识:“合驩图。板桥老学兄正之,伯岩写真,愚弟复堂李鱓补图”,下钤“宗扬”朱文方印、“鱓印”白文方印两方。这段题识说明此图乃是李鱓和一个叫伯岩的画家的合作,其中伯岩绘人物,李鱓补图,补人物外的风景,而且作品是送给郑板桥的。据画迹来看,此处的“伯岩”应为与李鱓同时期的民间画工高手,人物写真水平较高,具体史料待考。然该图中的“宗扬”朱文方印确不见于《中国书画家印鉴款识》,题识字迹亦迥异于李氏常见之书风,且墨色新鲜,浮于纸张之上,应为后添。

《三秋图》(图8),纸本设色,纵32、横38.5厘米,是一件典型的文人小写意花卉作品。该作品尺幅不大,然而构图极为饱满,一罐,一壶,四围充斥盛开的菊花,多为水墨,零星几朵辅以淡雅的赭石色,书法入画之味道十足。画心左上方有画家草书题识:“三秋全为草难忙,瓦罐茶鐺押栽黄。独有一枝安顿来,酒瓶空后再商量”,款署“复堂李鱓”,下钤“宗扬”朱文方印一方。另有“吴铁峰收藏记”朱文长方鉴藏印一枚。无论绘画,还是书法,皆为李鱓毫无争议的真迹。虽无纪年,然据“复堂李鱓”四字款署的写法,该图应是画家乾隆十四年(1749年)以前的作品,而“李”字的写法又在1741年之前,“复”的写法首见于1729年,故该图当作于1741~1729年之间,属于李鱓中年时期的作品,此时的他,绘画已自具面目。

《桂花兰石图》(图9),纸本墨笔,纵86、横53厘米。水墨写意桂树一株,傍以山石、兰花,墨色饱满浓郁,施水极多,用笔奔放豪爽,淋漓酣畅之感跃然画面。其中兰、石处理较好,桂花的处理略显生硬,左上方题识:“砚池流出原泉水,天上人间第一家。数徧春秋千万树,是谁香过桂兰花”,款署“畹老年学兄,复堂李鱓”,下钤“复堂”白文方印。与上幅一样,是图亦无纪年,根据款署书写知其当作于乾隆十四年(1749年)以后,属于李鱓晚年的应酬之作,具有“板直”、“道劲”、“枯率”、“朴茂”等特点。

最后一件纸本墨笔作品《牡丹兰石图》(图10),纵182.5、横52.1厘米。全图采用竖幅进行物象经营,山石、兰花夹杂在茂盛的牡丹花中,讲究疏密开合之布局,没骨与勾勒结合,风格近于现藏天津博物馆的《花鸟图册》,纸本设色,纵26.8、横40.6厘米,右上方画家题识:“空钩是连香白,魏紫姚黄浅淡中。开在兰花最多处,墨□如漆似深红”,款署“懊道人李鱓”,下钤“宗扬”朱文方印。根据款字写法,此图当作于乾隆十四年(1749年)以前,属于李鱓中年时期的作品。它和上文述及的《三秋图》、《桂花兰石图》皆属“文革”期间遗留之物,后于上个世纪80年代入藏原无锡市博物馆,流传过程十分简单。

附表二:国内外存世李鱓《五松图》一览表

对于李鱓作品的鉴定,大体上具有以下几个规律值得关注。其一,画家在署款时所写的“李”、“鱓”、“复”、“道”、“人”等字皆有一定的规律可循,尤其是“鱓”与“觯”字的使用,准确性较高。这一现象在“扬州八怪”群体之中显得尤为突出,似乎是一个群体现象;其二,同一主题的真迹画作,在李鱓笔下出现的频率较高,这绝非常规书画鉴定意义中的“双胞胎”或者“多胞胎”现象可以简单概括,而是与当时的书画市场、审美趣味以及相关应酬等有关;其三,李鱓的书画用笔露锋较多,下笔较重,用水较多,风格“板直”、“道劲”,这些特点从画家早年一直到晚年,都保持了惊人的一致性。所以传世伪作大多属于画家成熟时期的面貌,极少出现分期现象。其四,“李鱓亦无代笔,老年作品不佳”,“晚年不好的多,间亦有佳者,” 即李鱓没有代笔者,其晚年作品大多不精。本文以馆藏实物为基础,在前人研究成果的基础上力图探讨对李鱓书画之鉴定规律,以求从图像的角度还原一个真实的李鱓。

注释:

①王汉《汪鋆与“怪以八名”》,南京师范大学2007届硕士论文,未刊。

②陈衡恪《中国绘画史》,中国人民大学出版社,2004年。

③黄质《古画微》,商务印书馆香港分馆,1961年。

④汪鋆《扬州画苑录》,卷二,清光绪十一年刻本。

⑤徐邦达《古书画鉴定概论》,文物出版社,1981年。

⑥萧平《李鱓绘画的鉴别》,《书画艺术》2012年第1期。

⑦“二清”办公室,即无锡市清理清退文革查抄文物图书领导小组办公室,简称“二清”。

⑧该册页著录于《中国古代书画目录》第五册,编号:苏6—191,第33页,文物出版社,1988年。

⑨上海博物馆《中国书画家印鉴款识·上册》,文物出版社,1987年。

⑩相关研究可参阅王照宇《无锡市博物馆藏清宫散佚书画》,《收藏家》2013年第4期。

(责任编辑:郭彤)

Wuxi bowuyuan cang lishan zuoping kaoshu

Wang zhaoyu

——走进陈半丁花卉画