椒江河口悬沙浓度时空变化特征分析

徐 海,武小勇,张沈阳,王 璟

(1.浙江省河海测绘院,浙江 杭州 310008;2.国家海洋局第二海洋研究所,浙江 杭州 310012)

椒江河口悬沙浓度时空变化特征分析

徐 海1,武小勇2,张沈阳1,王 璟1

(1.浙江省河海测绘院,浙江 杭州 310008;2.国家海洋局第二海洋研究所,浙江 杭州 310012)

2013年12月和2014年6月,在椒江河口各布设6个水文观测站,进行洪枯2季大小潮水文观测,以此实测资料为基础,分析了椒江河口悬沙浓度的时空分布变化特征。结果表明:① 椒江河口悬沙浓度一般而言枯季高于洪季,大潮高于小潮;② 纵向分布上,从上游椒江河道向下游椒江口门,再至台州湾海域,悬沙浓度逐渐降低;③ 垂向分布上,椒江河口最大浑浊带内发育有泥跃层是其垂向分布的最显著特点。泥跃层的发育受潮流速、悬沙浓度、盐度的共同影响,枯季较洪季发育显著,枯季小潮时最为发育。

椒江河口;悬沙浓度;最大浑浊带;时空变化;泥跃层

1 问题的提出

悬沙浓度是河口的重要属性之一,河口悬沙浓度的时空变化是悬沙运动的重要特征体现,反映了不同水动力环境作用下的结果,而水动力环境是塑造河口地貌、促使河口演变的主要动力因素[1]。因此,开展河口悬沙浓度时空变化特征的研究,对河口海岸工程学、地貌学具有重要意义,长期以来一直引起河口海岸学者、港口航道工程师及环境保护学者的浓厚兴趣。

椒江河口作为高度浑浊河口,发育最大浑浊带,关于其悬浮泥沙的研究历来受到研究学者的广泛重视。孙志林研究了椒江河口最大浑浊带的成因[2];符宁平和毕敖洪通过椒江河口悬沙的沉降机理研究,提出单颗粒沉降和絮凝沉降两种沉降方式[3];20世纪90年代中后期至今的10多年来,有多位学者对椒江河口最大浑浊带的悬沙垂向分布特征、悬沙粒径分布变化、细颗粒泥沙沉积动力机制、底部泥沙运移、泥跃层的形成机理以及浮泥分布规律等方面进行了深入的研究[4-7]。近年来随着椒江河口整治开发力度的加大,开展了数次较大规模的水文泥沙观测,但对椒江河口悬沙浓度时空分布变化特征的研究鲜有报道。

根据2013年12月4 — 12日(枯季)和2014年6月14 — 22日(洪季)水文泥沙观测资料,对椒江河口悬沙浓度的平面分布和垂向分布特征、大小潮之间和洪枯季之间的变化规律进行较为系统的研究分析,有利于深入认识椒江河口海陆相互作用的特点,丰富椒江河口开发治理的科学依据。

2 研究区概况

椒江为浙江沿海第三大入海河流,全长197.7 km,流域面积6 519 km2,潮流界在临海市城西三江口,潮区界在永安溪望良店,两者相距仅相距3.5 km。椒江河口属于山溪性强潮河口,其范围从石仙妇至牛头颈的河段为河流进口段(椒江河道),牛头颈以外出口门为口外海滨段;椒江河口隐蔽条件好,口内椒江河道基本不受外海风浪影响,受潮流和径流双向作用的控制,多年年均流量163 m3/s,年均径流总量为66.6×108m3,径流量年内分配不均,汛期(4 —9 月)占总量的76%[8]。潮汐类型为不正规半日潮,多年平均潮差4.05 m,最大潮差达7.20 m,属强潮河口。潮流类型属于不正规半日浅海潮流,潮流运动形式为往复流,最大流速一般出现在中潮位附近,潮波受地形影响,变化剧烈,十分接近驻波[8]。和许多潮汐河口一样,在口门内发育有最大浑浊带,椒江河口的最大浑浊带(垂线平均悬沙浓度大于5 kg/m3)纵向跨度约20 km,范围一般从石仙妇至口门牛头颈,核部一般位于栅浦与海门之间,悬沙浓度随水深而增加,一般面层1 ~ 3 kg/m3,底部发育泥跃层和浮泥层[4-5]。椒江河口水文测站分布示意见图1。

图1 椒江河口水文测站分布示意图

3 资料来源和研究方法

2013年12月4 — 12日(枯季)和2014年6月14 — 22日(洪季),在椒江河口布设6个水文测站进行水文泥沙观测(见图1),各测站遍及椒江河口区各个重要关键界点。其中,椒江河道的石仙妇和海门断面各布设1个测站,椒江口门外沿着椒江出海航道布设4个测站,在平面上构成了自上游椒江河道向下游椒江口门至台州湾海域这样一个纵向断面。洪、枯季均进行大、小潮准同步27 h连续观测,在整点时刻,采用横式采样器按照六层法(表层,0.2H,0.4H,0.6H,0.8H及底层)分层取悬沙水样。实验室处理时,对悬沙水样先进行滤纸过滤,再用恒温箱烘干,最后冷却称重并计算悬沙浓度。

4 结果和讨论

根据以上实测悬沙浓度资料,从平面分布特征、垂向分布特征、大小潮之间、洪枯季之间的变化规律4个方面,对椒江河口的悬沙浓度时空变化特征进行分析,并对机制进行初步探讨。

4.1 悬沙浓度平面分布特征

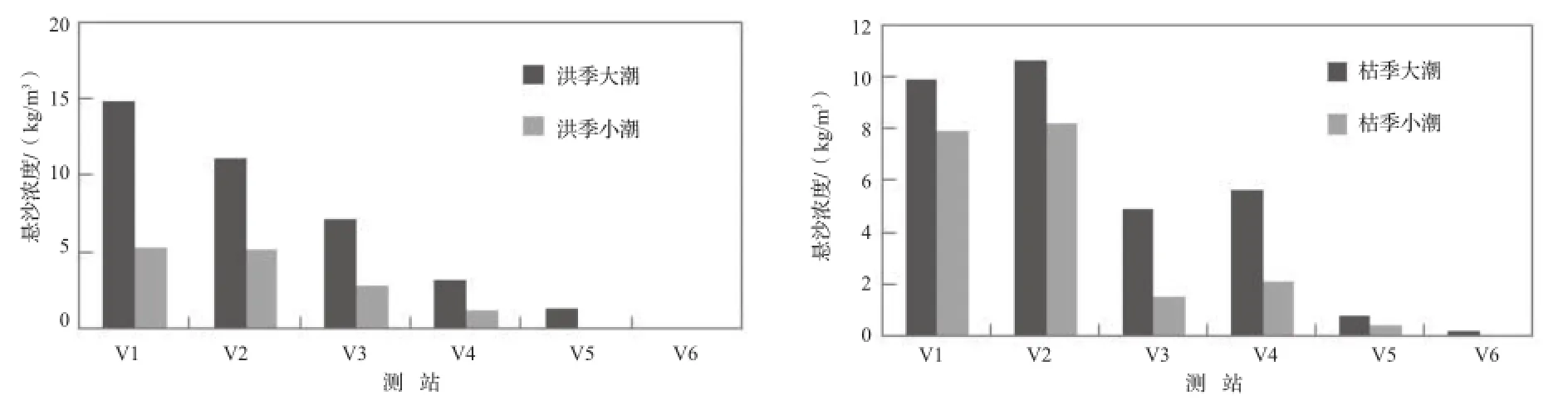

表1为椒江河口各测站垂线平均悬沙浓度统计表,图2为各测站垂线平均悬沙浓度柱状图。结果表明,洪枯两季,在纵向上,自口内椒江河道向口外至外海台州湾,悬沙浓度均呈现逐渐降低的趋势,最高悬沙浓度出现口内椒江河道最大浑浊带的V1和V2测站,最低悬沙浓度出现在外海台州湾海域V5和V6测站。这种纵向分布特征,与物质来源、径流、潮流动力、盐淡水混合等不无关系。例如,洪季时,纵向上最高悬沙浓度出现在石仙妇V1测站,这是由于洪季径流作用带来上游以砂级粗颗粒为主的陆源物质进入水体[4],使得悬沙浓度升高;而枯季时,径流作用小,陆源物质补充很少,海域来沙带来大量细颗粒泥沙进入口门,此时最大浑浊带的核部出现在海门V2测站,最高悬沙浓度出现在此;外海台州湾海域V5和V6站,其悬沙来源主要是闽浙沿岸流带来的以黏土为主的细颗粒物质,悬沙浓度较低,而椒江口内高浓度水体中的粗颗粒物质大多在河道边滩缓流区淤积下来,其余大部分悬沙在最大浑浊带内,受涨落潮流双向控制,在适当的水动力和盐淡水混合条件下,发生悬浮、絮凝沉降和再悬浮反复的动力过程,在椒江河口区往返运移[7-8],能够随径流泄洪时被带至口外台州湾海域的沙量十分有限,所以该海域悬沙浓度明显低于上游椒江河口内外。

表1 椒江河口各测站垂线平均悬沙浓度表 kg/m3

图2 椒江河口各测站垂线平均悬沙浓度柱状图

4.2 悬沙浓度垂向分布特征

椒江河口悬沙浓度的垂向分布,自表层向底层逐渐增高,和很多黏性细颗粒泥沙河口一样,悬沙浓度的垂向分布很少符合Rouse公式(悬沙浓度自表层向底层呈指数升高),见图3所示,椒江河口各测站悬沙浓度垂向分布主要呈现2种线型:准直线型和准斜线型。准直线型的特点是悬沙浓度由表层向底层变化很小,层化现象不明显,悬沙浓度在垂向上趋于均匀分布,这种垂向分布特征出现在悬沙浓度较低的外海台州湾海域V5和V6测站。准斜线型的特点是线型的斜率比较稳定,悬沙浓度自表层向底层逐渐升高,变化率比较均一,这种垂向分布特征多出现在椒江口门外的V3和V4测站。另外,还有一种线型值得关注,见图2d中枯季小潮V2测站,其悬沙浓度垂向分布呈现3层结构,即活动悬沙层、泥跃层、浮泥层[4],其悬沙浓度的垂向分布特征如下:自表层起至相对水深0.4H层,悬沙浓度缓慢升高,垂向梯度较小,悬沙浓度一般小于3 kg/m3,这是活动悬沙层;随后悬沙浓度向底层急剧升高至10 kg/m3以上,是为泥跃层;至底层则为浮泥层,它是近底床的高浓度悬沙层,悬沙浓度一般大于20 kg/m3。这种3层结构型悬沙浓度垂向分布特征,在椒江河口最大浑浊带V1和V2测站较为明显,尤其以核部的海门V2测站在枯季小潮时最为发育,该水域盐淡水混合充分,悬沙处于最佳絮凝条件,近底层悬沙浓度足以超过沉降临界值,而形成受阻沉降,悬沙层化现象显著,当悬沙浓度大于3 kg/m3(见表2),在中等水动力(垂线平均流速不大于1 m/s)作用下(见表3),可促使泥跃层发育[4]。

通过以上分析可知,椒江河口悬沙浓度均呈现自表层向底层逐渐增高的垂向分布特征特征,但垂向变化梯度在不同水域表现出明显不同的特征,垂向梯度自口内椒江河道,向口外至台州湾海域逐渐递减。

图3 椒江河口各测站悬沙浓度垂向分布图

4.3 悬沙浓度的洪、枯季变化特征

椒江河口悬沙浓度的洪枯季变化受径流的影响显著。见表2所示,一般而言,枯季悬沙浓度高于洪季。一方面,洪季径流对水体起到一定的“稀释”作用,但更为主要的是,在枯季时,径流作用小,上游来水来沙少,潮流作用增强,外海沿岸流的黏性细颗粒泥沙随涨潮流大量进入口门,加上外海盐水“入侵”,盐淡水混合强烈,黏性细颗粒悬沙发生悬浮、絮凝沉降、再悬浮反复的过程,最大浑浊带最为发育,其核部位于海门V2测站,使得口内枯季悬沙浓度高于洪季。例外的是椒江河道上游石仙妇V1测站,在洪季大潮时,受径流作用的影响,带来上游丰富的陆源砂级粗颗粒物质,使得悬沙浓度高于枯季大潮。另外,口门外的V4、V5、V6测站,亦呈现枯季悬沙浓度高于洪季的特征,一方面这是由于洪季径流对水体产生一定的“稀释”作用,另一方面,洪季时径流带来的部分沉积泥沙在枯季潮流的作用下发生再悬浮,使得该水域枯季悬沙浓度高于洪季。另外,从悬沙浓度垂向分层上看,从图3可见,椒江河道枯季的悬沙垂向梯度要大于洪季。

表2 椒江河口各测站平均悬沙浓度表 kg/m3

4.4 悬沙浓度随大、小潮变化特征

悬沙浓度的大小受潮流动力作用的影响显著(见表3),椒江河口的大潮流速大于小潮,从而使得大潮悬沙浓度高于小潮(见图2、表1),洪季时大潮平均悬沙浓度是小潮的2.1 ~ 12.9倍,最大倍数出现在V5测站,最小倍数出现在V2测站;枯季时大潮平均悬沙浓度是小潮的1.3 ~ 3.1倍,最大倍数出现在V3测站,最小倍数出现在V1和V2测站。

表3 椒江河口各测站平均流速表 m/s

4.5 最大浑浊带内泥跃层的变化特征

如前所述,在椒江河口最大浑浊带内,出现泥跃层这一明显的垂向分布特征,而泥跃层在不同季节、不同潮型,以及同一潮周期内的不同时段,其发育情况均是不同的。作为一种特殊的悬沙垂向分布特征,有必要对其发育特征进行探讨。以最大浑浊带核部的海门V2测站为例,表4所示为其潮流特征时刻的平均盐度,图4和图5为其流速和悬沙浓度在潮周期内随时间的变化过程剖面图,以此为依据进行阐述。

洪季大潮时,见图4a所示,V2测站在落憩、涨初的时间段内(约3 h),泥跃层发育,此时的垂线平均流速在中等流速(1 m/s)以下,盐度处于絮凝沉降条件的范围内(4 ‰ ~ 16 ‰)[4],黏性细颗粒悬沙容易发生絮凝沉降形成泥跃层,而随着涨潮流的增大,潮流速普遍在1 m/s以上,超过中等流速,絮凝颗粒被冲散,悬沙再悬浮进入水体随潮流而运移,泥跃层逐渐消失,在涨憩、落初时,虽然潮流速也低于中等流速,但此时水体盐度较高,超过絮凝沉降的临界值(见表4),不易形成絮凝沉降,此后随着落潮流的增加再减弱,至落憩、涨初时,泥跃层再次发育。

洪季小潮时,见图4b所示,和大潮类似,V2测站也只在落憩、涨初的时间内发育有泥跃层,但持续时间(约2 h)短于洪季大潮,其发育程度(泥跃层的厚度和悬沙浓度)也均低于洪季大潮。这可归因为洪季小潮的悬沙浓度低于洪季大潮(见表1),盐、淡水混合强度也不如洪季大潮。

图4 椒江河口洪季V2测站潮流速和悬沙浓度随时间变化过程剖面图

图5 椒江河口枯季V2测站潮流速和悬沙浓度随时间变化过程剖面图

枯季大潮时(见图5a),从落急以后,至落憩、涨初这段时间内(约5 h),潮流速普遍低于1 m/s,盐度亦处于最佳絮凝沉降范围内(见表4),V2测站发育泥跃层,从持续时间、泥跃层厚度、悬沙浓度看,其发育规模较洪季大、小潮显著。

枯季小潮时(见图5b),泥跃层更加普遍发育,除了在落急时段的约2 h时间内,潮流速普遍大于1 m/s,不具备泥絮凝沉降形成泥跃层的条件,其余时段的悬沙垂向3层结构明显,泥跃层显著发育,其规模超过枯季大潮。

表4 椒江河口V2测站特征时刻盐度表 ‰

综上所述,椒江河口最大浑浊带内泥跃层的发育,表现为枯季较洪季显著,其中以枯季小潮时最为发育,这和谢钦春对椒江河口泥跃层的研究结论一致,而其随季节、潮型、潮周期的变化特征,也和泥跃层的形成条件相响应[4],即悬沙浓度大于3 kg/m3,盐度介于4 ‰ ~ 16 ‰,中等流速水平(垂线平均流速1 m/s)以下,水体悬沙絮凝作用强,悬沙垂向分布剖面中泥跃层发育。

5 结 论

椒江河口受海域、陆域双向来水来沙的控制,水动力环境十分复杂,其悬沙浓度的时空变化特征可归纳如下:

(1)椒江河口悬沙浓度,一般而言枯季高于洪季,例外的是椒江河道上游石仙妇,其洪季大潮高于枯季大潮,这主要是受洪季径流影响,带来陆源粗颗粒物质所致。另外,大潮潮流强于小潮,大潮悬沙浓度高于小潮。

(2)平面分布特征:从上游椒江河道向下游出口门再至台州湾海域,悬沙浓度沿程逐渐递减。其中,口内椒江河道发育最大浑浊带,其悬沙浓度显著高于口外及台州湾海域。

(3)垂向分布特征:椒江河口悬沙浓度呈现自表层向底层而逐渐增加的垂向分布特征,但垂向梯度在不同海域表现不同:外海台州湾海域的悬沙浓度垂向分布特征为准直线型,悬沙浓度垂向分布较为均一,变化不大,垂向梯度较小;口门外水域的悬沙浓度垂向分布特征为准斜线型,垂向变化率比较均一,悬沙浓度自表层向底层逐渐升高,垂向梯度大于台州湾海域;椒江河道最大浑浊带内,悬沙浓度呈现3层结构型,活动悬沙层、泥跃层、浮泥层,悬沙浓度的垂向分布特征表现为,自表层起在活动悬沙层内缓慢升高,随后悬沙浓度急剧升高,发育泥跃层,至底层为浮泥层,

(4)在一定的流速、悬沙浓度和盐度作用下,椒江河口最大浑浊带内泥跃层发育,枯季较洪季显著,其中以枯季小潮时最为发育。

[1] 陈吉余,沈焕庭,恽才兴,等.长江河口动力过程和地貌演变[M].上海:上海科学技术出版社,1988.

[2] 孙志林.中国强混合河口最大浑浊区成因研究[J].海洋学报,1998,15(3):63 - 72.

[3] 符宁平,毕敖洪.椒江悬沙运动若干问题的探讨[J].泥沙研究,1989(3):51 - 57.

[4] 谢钦春,李伯根,夏小明,等.椒江河口悬沙浓度垂向分布和泥跃层发育[J].海洋学报,1998,20(6):58 - 69.

[5]李伯根,谢钦春,夏小明,等.椒江河口最大浑浊带悬沙粒径分布及其对潮动力的响应 [J].泥沙研究,1999(1):18 - 26.

[6]李炎,夏小明,董礼先.椒江河口浮泥的分布和调整[J].海洋学报,1998,20(4):69 - 82.

[7]毕熬洪,孙志林.椒江河口过程初步研究[J].泥沙研究,1984(3):12 - 25.

[8]中国海湾志编撰委员会.中国海湾志(第十四分册)[M].北京:海洋出版社,1998.

(责任编辑 姚小槐)

Characteristics of Temporal and Spatial Variation of Suspended Sediment Concentration in Jiaojiang River Estuary

Xu Hai1,Wu Xiao - yong2,Zhang Shen - yang1,Wang Jing1

(1. Zhejiang Surveying Institute of Estuary and Coast,Hangzhou 310008,Zhejiang,China;2. Second Institute of Oceanography,State Oceanic Administration,Hangzhou 310012,Zhejiang,China)

Dry and wet season hydrological observations at six measuring points in the Jiaojiang River Estuary has been carried out during the spring and neap tide in December 2013 and June 2014,based on these date,characteristics of temporal and spatial variation of suspended sediment concentration in Jiaojiang River Estuary are analysised.The results show that:①the suspended sediment concentration is higher in dry season than in wet season,and higher during spring than neap tide;②in longitudinal distribution,the suspended sediment concentration is gradually decreased from Jiaojiang River to estuary entrance then to TaiZhou Bay;③the lutoclines develop in vertical prof i le in the turbidity maximum is the most obvious characteristic of the suspended sediment concentration in vertical distribution;the development of the lutoclines are in the inf l uence of tidal velocity,suspended sediment concentration and salinity,the scale of it in dry season is larger than in wet season,and most development during the neap tide in dry season.

Jiaojiang river estuary;suspended sediment contraction;turbidity maximum;temporal and spatial variation;lutocline

TV148

A

1008 - 701X(2017)03 - 0007 - 06

10.13641/j.cnki.33 - 1162/tv.2017.03.003

2016-11-28

徐 海(1981 - ),男,工程师,硕士,主要从事水动力泥沙研究工作。E - mail:hehaixuhai@163.com