战略性新兴产业发展中创新与需求协同驱动异质性分析

赵玉林,王春珠

(1.武汉理工大学经济学院,湖北 武汉 430070;2.湖北省科技创新与经济发展研究中心,湖北 武汉 430070)

战略性新兴产业发展中创新与需求协同驱动异质性分析

赵玉林1,2,王春珠1,2

(1.武汉理工大学经济学院,湖北 武汉 430070;2.湖北省科技创新与经济发展研究中心,湖北 武汉 430070)

中国战略性新兴产业逐渐体现出支撑经济增长的战略优势,但其 “二重二轻”问题也日益凸显。正确把握战略性新兴产业驱动规律,对政府制定和实施精准的产业政策具有重要理论和现实意义。分析战略性新兴产业发展过程中科技创新与市场需求协同作用机制,测评其各细分产业所处发展阶段,构建创新与需求协同驱动哈肯模型,揭示其各细分产业间及各发展阶段创新与需求协同驱动的异质性。结果表明,中国战略性新兴产业各部门、各发展阶段中创新与需求均存在协同作用;协同作用的序参量因产业不同而异,与阶段无关;在协同强度、强化方向、协同机制方面,存在明显的产业差异性,而无明显阶段差异性规律。据此提出战略性新兴产业培育和发展的差异化政策建议。

战略性新兴产业;科技创新;市场需求;协同作用;异质性

1 引言

研究表明,中国战略性新兴产业部分领域在核心技术能力和产业竞争力方面仍处于“高端产业、低端技术”模式[1];在现有政策推动下,呈现“轻技术创新,重规模扩张”的产业低端化发展趋势[2];整体平均生存年数仅为3.7年,多数企业在成长初期就退出了该产业[3];新一代信息技术、新材料等科技资源配置低效,高端装备制造和生物医药产业存在严重投入冗余和产出不足[4]。战略性新兴产业的发展需要政府扶持和引导,然而相关产业政策效果并不理想,多数企业搭乘政策便车,重视市场需求的投入而较少关注产品研发、科技创新等环节,造成战略性新兴产业规模扩张迅速而质量和效益落后的现状。解决战略性新兴产业重规模、轻质量,重增长、轻效率问题迫在眉睫,从驱动规律着手,正确把握其发展驱动规律,将为制定针对性的有效产业政策提供依据。

有关战略性新兴产业发展驱动规律的研究,主要有科技创新推动、市场需求拉动和创新与需求综合作用三种模式。科技创新推动模式的理论依据主要是熊彼特创新经济学理论,强调科技创新是经济增长的根本动力和源泉,带来产业的突变进化或者创造性毁灭。Nelson指出技术创新导致了产业生产率的上升和结构的优化。Lin强调对新兴产业发展起主导作用的是核心企业的创新行为[5]。市场需求拉动模式的理论依据是施默克勒的需求拉动说和波特的钻石模型理论。波特将需求条件作为产业国际竞争优势的关键要素之一,强调了市场需求对产业发展的驱动作用。市场利益源于不断循环的市场需求产生和被满足的过程,产业主体以获得市场利益为终极目标,因此市场需求是产业发展和演化的动因;Windrum等通过研究消费者偏好变化证明了需求能够改变产业内部的技术走向[6]。创新-需求综合作用模式的理论依据是莫厄里和罗森堡综合作用说。王少永等认为产业演化是各种因素共同作用的结果,其中创新和需求是最为关键的因素[7];薛澜认为战略性新兴产业的驱动力是不断涌现的科技创新推动和商业模式推动,是生产者和消费者共同作用的结果[8]。李奎通过构建战略性新兴产业发展的双螺旋模型,指出产业发展动力主要是技术创新和市场需求双头拉动[9]。

上述战略性新兴产业的三种驱动模式各有其依据。事实上战略性新兴产业发展过程中的创新与需求不可能单独作用,也不是两者分别独立地综合作用,现有的研究成果尚未揭示这二者的协同作用驱动战略性新兴产业发展的规律。而且,战略性新兴产业不同细分产业在发展过程中对创新和需求的侧重点不同,不能完全依据传统的产业动力规律[10];现有的战略性新兴产业培育和发展政策很少有体现针对不同产业、不同发展阶段的差异化、动态调整。因此,本文基于协同学理论和产业生命周期理论,探究战略性新兴产业发展过程中创新与需求的协同驱动作用机制,并对其各细分部门所处阶段进行评测,揭示创新与需求驱动其发展过程中不同产业、不同发展阶段的异质性规律,为政府制定精准产业政策提供依据。

2 战略性新兴产业发展过程中创新与需求的协同作用

由于战略性新兴产业的高创新性,其兴起和发展不可缺少创新驱动。但纯科技创新推动模式存在局限性,无论何种产业,都是因为市场需求的不断增长而不断扩张。技术创新催生了新兴产业,新兴产业满足了生产和生活中潜在的和更高层次的需求,市场需求的不断旺盛刺激新产业的扩张,从而拉动了产业发展。存在新的市场需求才能使新兴技术得到投资实现产业化;存在需求结构升级才能使新兴技术的产品得到广泛运用。

战略性新兴产业是满足国民经济重大需求的产业,因而一定离不开市场需求拉动。社会生产的最终目标是满足需求,需求总量决定了产业规模。对新兴产业的市场需求主要源于消费者求新、求变的心理以及生产者提高生产效率的需求。然而,纯市场需求拉动模式也存在缺陷,当需求与供给的差距被逐渐缩小甚至消除时,单靠市场需求带来的发展势能逐渐消失,需通过科技提效率、降成本;需通过创新实现产品升级,以创造新的需求,市场需求是一个被诱导也是“学习”的结果[11]。

创新和需求都是战略性新兴产业不可缺少的驱动力,且这两者不是各独立地综合作用,科技创新与市场需求是互动的、多方向的[12]。需求决定创新报酬,技术决定创新可能性和成本[13]。通过创新改变生产效率、降低生产成本则能促使需求结构升级;对战略性新兴产业需求结构的升级和多样化,又会拉动科技创新。

科技创新通过催生新兴产业、促进产业融合和改造传统产业推动战略性新兴产业的发展,成本降低因此价格下降,性能改善因此质量提高,这些结果诱导并扩大了对新兴高技术和新产品的需求。创新改变了需求结构,表现为创新能够开发新产品,使消费品升级换代而改变消费需求结构;创新还可以降低资源消耗,增加可替代资源,开发新能源,改变生产需求结构,例如将战略性新兴产业的产品作为传统产业的原材料或将技术用于其他产业的工艺创新过程,巨大的市场需求使得战略性新兴产业规模得到不断扩张。

市场需求通过影响消费和投资结构拉动战略性新兴产业的发展。由于存在市场竞争,企业必须进行工艺创新提高生产效率降低生产成本;由于存在技术周期,企业必须不断进行研究开发活动开发新技术,科技创新不断涌现,促进战略性新兴产业优化发展。战略性新兴产业在得到发展的同时也对两者产生了反作用力,其效益的不断提升能够增加研究开发投入促进科技创新,其规模的不断扩大能满足日益增加的市场需求。

在创新与需求协同驱动战略性新兴产业发展过程中,起主导作用的是创新还是需求?依据协同学理论,当控制变量的变动把系统推过线性失稳点时,主宰系统演化进程的慢变量成为新结构的序参量。现提出假设1:科技创新为两者协同驱动战略性新兴产业发展的序参量;假设2:市场需求为两者协同驱动战略性新兴产业发展的序参量。

通过对这两个假设进行检验来判断创新与需求协同驱动战略性新兴产业发展过程中何者为主导。进一步思考,同一产业的不同发展阶段,或不同产业的同一发展阶段,其序参量会一致吗?为此,有必要在验证假设之前,先对战略性新兴产业的发展进行阶段划分。

3 中国战略性新兴产业各细分产业发展的阶段测算

测算数据源于《中国高技术产业统计年鉴》2002—2015各年卷。需说明的是,战略性新兴产业与高技术产业属于内涵不同但外延基本一致的产业。从内涵来看,高技术产业以技术密集程度为分类依据,是高研发投入、高智力密集的产业;战略性新兴产业以生命周期和产业地位为分类依据,是处于产业生命的初创期和成长期、关系国家全局和长远利益的战略产业。但从外延来看,高技术产业也处于产业生命周期的初创期和成长期;战略性新兴产业也是高研发投入、高创新性的产业。从《战略性新兴产业分类目录》(2012)与《高技术产业统计目录》(2002)比较来看,二者基本交叉与重合,战略性新兴产业都是高技术产业,只是尚未全部进入统计范围,高技术产业也都是或曾经是战略性新兴产业。从《中国高技术产业统计年鉴》中可筛选出本文所需的战略性新兴产业细分的产业数据。本文目标是研究战略性新兴产业成长规律而非其发展现状,现已进入或即将进入成熟期的高技术产业,曾经也是战略性新兴产业,其历史数据对研究战略性新兴产业成长规律也是有益的。

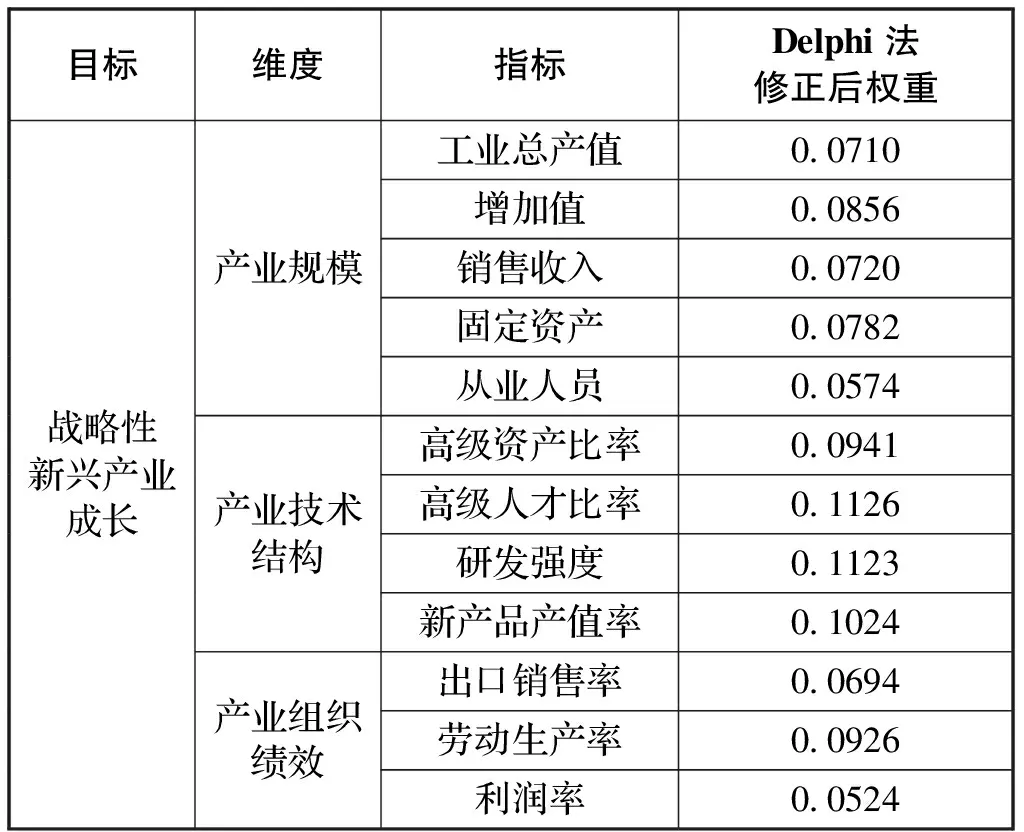

产业发展是多指标的综合性反映。反映战略性新兴产业发展的维度分别为产业规模的扩大、产业技术结构的优化以及产业组织绩效的提高。对高技术产业成长指数界定及测算,选择12个三级指标,运用主成分分析法初步确定权重,再用Delphi法进行了权重的修正(见表1)[14]。

表1 成长指数的指标、权重

本文运用《中国高技术产业统计年鉴》(2002—2014各年卷)搜集了自1995—2013年5大类产业17部门的数据,其中增加值从2008年之后缺失,本文依据增加值率进行了估计,按极值法无量纲后将数据分别乘以修正后的权重,得到高技术产业19年来的成长指数。

产业成长逻辑曲线模型:

Y=K/(ae∧(-bKt))(t=0,1,2…)

(1)

式中,Y为产业成长指数;K为产业成长的饱和值;a=K/Y(0)-1,为产业成长的基期系数,由于K>Y(0),所以a>0,b为产业成长的潜力系数。

对成长逻辑曲线求一阶、二阶、三阶导数并令其导数为零,得到式(1)的三个拐点,对应的成长指数分别为0.21K,0.5K,0.79K,在进入饱和值前的某个时刻对应点为转折期。在导入期,产业成长指数加速增长、成长速度加速增长、加速度均不断增加;当加速度达到最大值时,Y/K为0.21,此时进入成长前期;在成长前期,产业成长指数加速增长、成长速度不断增加,加速度开始下降,当加速度降为0时,产业成长速度达到最大值,Y/K为0.50,此时进入成长后期;在成长后期,产业指数不断增加,产业增长速度加速下降,加速度负值增加直至最大负值,Y/K为0.79,此时进入成熟期;在成熟期,产业指数基本保持不变,产业增长速度和加速度基本为零。

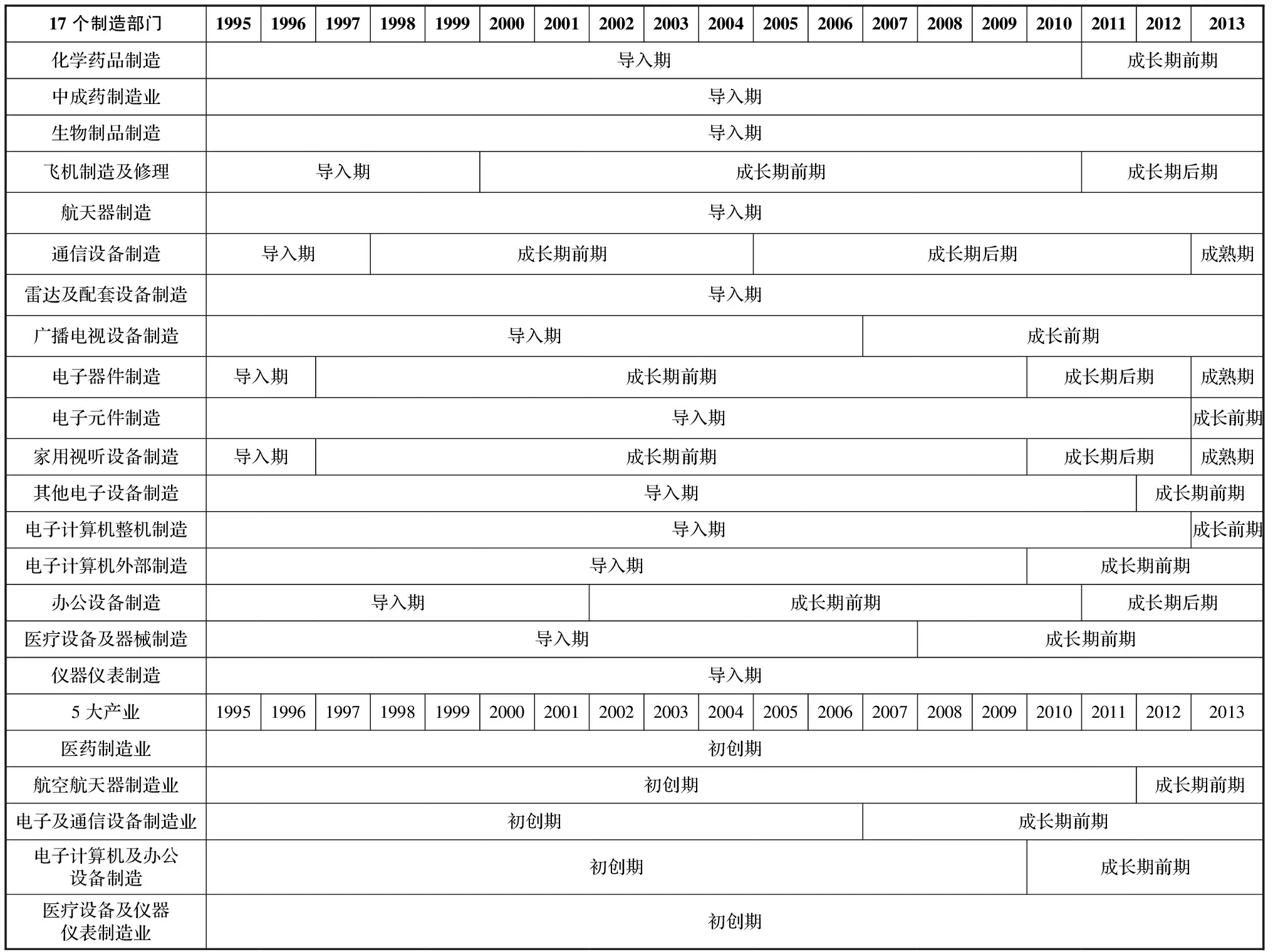

在得出成长指数和用三点法计算K值的基础上,计算Y/K值并分别和临界值0.21、0.50和0.79对比得到5大类产业17部门的发展阶段分布(见表2)。

表2 阶段划分

由表2可知,导入期的长短因产业而异,成长期的长短也各有异同,整体而言17个制造部门的发展阶段存在较大差异性,除通信设备制造、电子器件制造、家用视听设备制造已进入成熟期,其他均处于初创期或者成长期。当把17个部门归为5大类产业研究时,产业内部的差异性被均化。

产业发展的阶段性划分,为阶段性差异和产业间差异的研究提供了依据。根据表2的生命周期测算结果,依据省级区域5大类产业的数据实证分析创新与需求协同驱动的阶段性差异;依据全国细分产业部门数据实证分析创新与需求协同驱动的产业间差异,其中生物产业采用更为典型的生物制品制造业数据,高端装备制造产业采用更典型的航天器制造业数据,新一代信息技术产业采用更典型的雷达及配套设备制造业数据。

4 创新与需求协同驱动战略性新兴产业发展的实证分析

4.1 协同演化模型的建立

为研究战略性新兴产业发展的科技创新和市场需求协同作用机制,本文的两个子系统分别是科技创新和市场需求,创新用Te表示,需求用De表示。

假设科技创新为序参量,可以得到战略性新兴产业发展的离散化哈肯模型:

(2)

假设市场需求为序参量,可以得到战略性新兴产业发展的离散化哈肯模型:

(3)

4.2 变量选取及数据来源

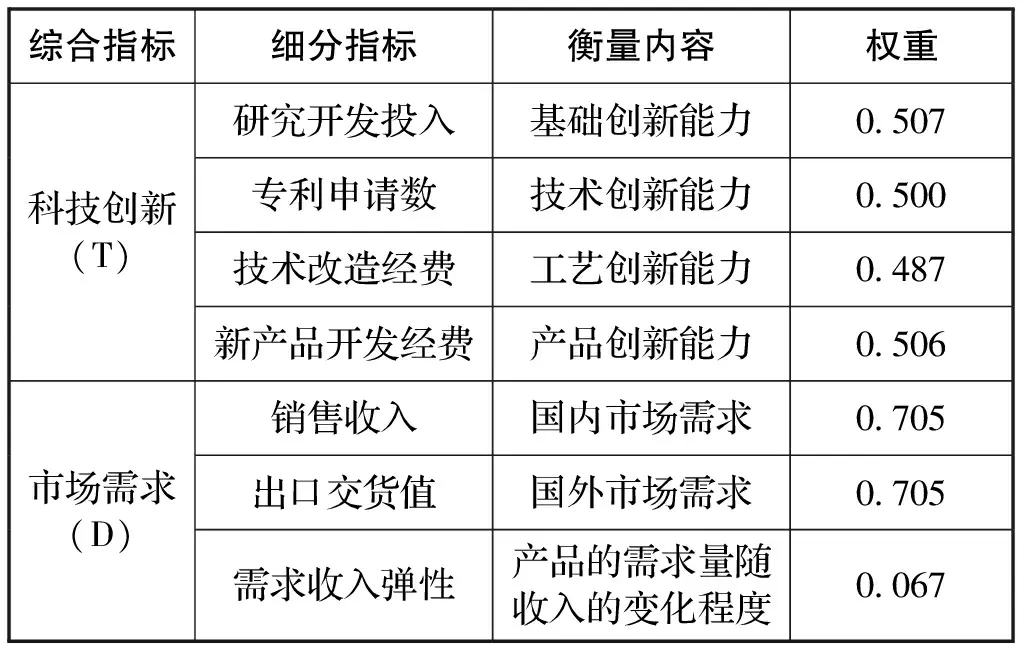

创新与需求指标的细分指标、指标衡量内容以及通过spss19.0进行主成分分析确定的权重详见表3,各细分指标标准化后乘以权重分别得到创新和需求的综合打分。剔除数据缺失的蒙、琼、黔、滇、藏、甘、青、宁和新,样本含全国、东中西4个整体及北京等22个省份,数据源于《高技术产业统计年鉴》。

表3 创新与需求的指标、权重

4.3 数据处理及实证结果分析

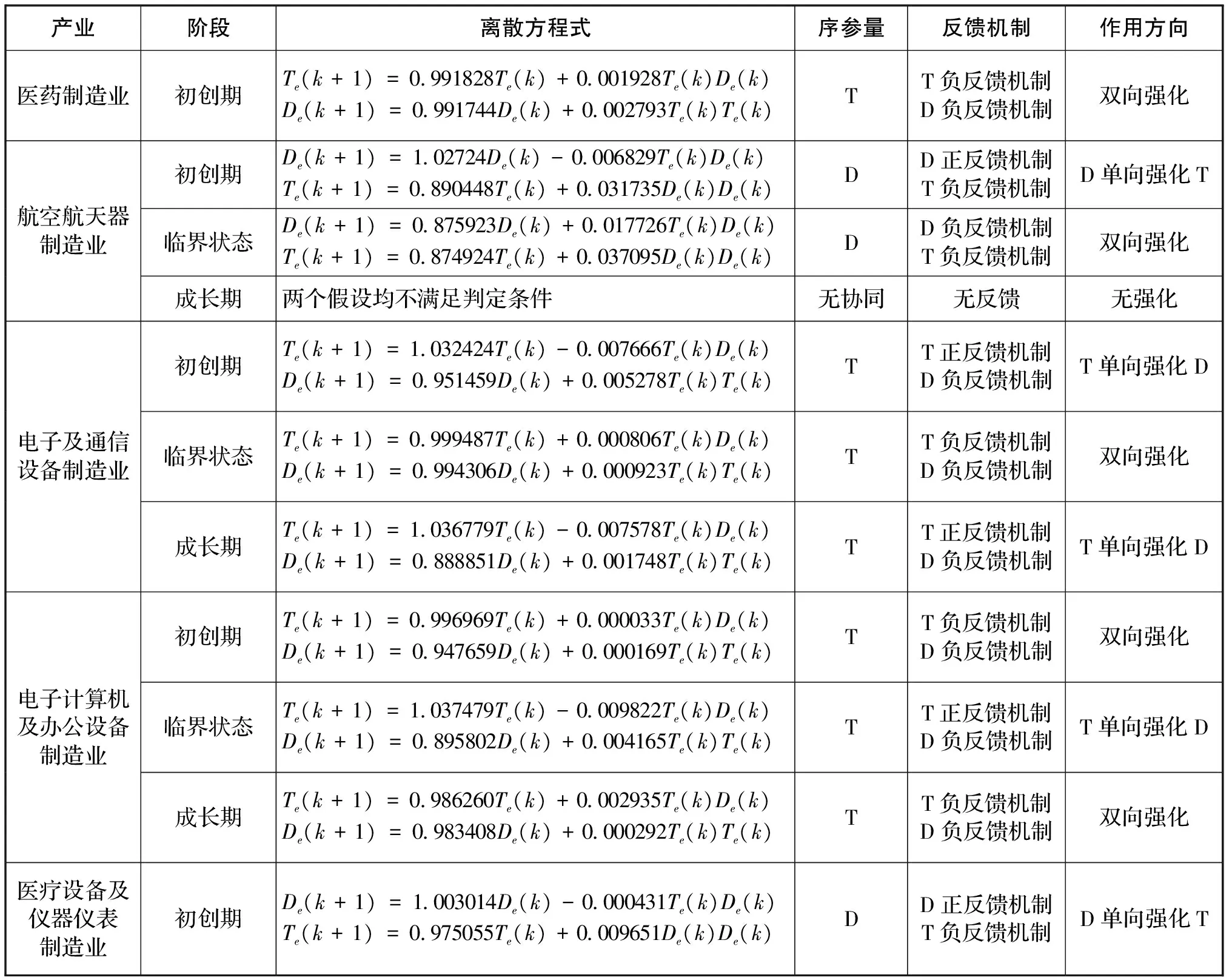

理论上,阶段特性、产业特性会造成不同阶段和不同产业创新和需求的作用存在差异性,为找出不同产业不同阶段中的序参量,本文根据表2的阶段划分情况,首先以高技术产业为例研究科技创新和市场需求协同作用的规律,每个产业每个阶段均选取最新的两个年份进行实证,出现阶段递进的产业则选取前一阶段末与后一阶段初年份的数据进行实证观测临界状态的规律。每组实证均有两个假设,在假设1下用模型(2)回归,在假设2下用模型(3)回归,并根据判定条件——λ2大于0且λ2大于λ1的绝对值判定假设为真。通过Eviews8.0回归可以得到5大产业在不同阶段协同效应(见表4)。

由表4可知,各产业在不同阶段基本上都是创新与需求协同驱动其发展,只有航空航天器制造业处于成长期时未形成协同作用,并且序参量存在明显产业差异,但未见阶段差异。存在两个阶段以上的产业中,航空航天器制造业在初创期和临界状态创新与需求存在协同作用,序参量均为需求。电子及通信设备制造业和电子计算机及办公设备制造业在初创期、成长期临界状态和成长期创新与需求均存在协同作用,序参量均为创新。因此,高技术产业发展过程中,各产业、各阶段,都要实现科技创新与市场需求的协同作用,其中序参量因产业而异,与产业发展阶段无关。

系数a和b反映创新与需求的协同强度。表4中,a和b的绝对值都小于0.1,说明创新与需求间协同作用的强度均较小。而创新与需求双向强化的方向上存在明显的产业差异性。例如医药制造业的系数a为-0.002、b为0.003,说明存在创新与需求的双向强化作用。但现处于成长期的电子及通信设备制造业的系数a为0.008、b为0.002,现处于初创期的医疗设备及仪器仪表制造业的系数a为0.0004、b为0.01,说明这两个产业并未形成创新与需求的双向强化,前者只存在创新对需求的单向强化作用;后者只存在需求对创新的单向强化作用。另外双向强化作用间歇出现,以电子计算机及办公设备制造业为例,创新和需求双向强化作用在初创期时形成,发展至临界状态时消失,进入成长期后又出现。

表4 不同阶段的协同效应

系数λ1和λ2反映创新与需求的协同机制。表4中,现处于成长期且以创新为序参量的电子及通信设备制造业的λ1为-0.03,现处于初创期并以需求为序参量的医疗设备及仪器仪表制造业的λ1为-0.003,说明这两个产业的创新与需求存在正反馈放大机制;而其他产业并不是始终存在这种正反馈放大机制,例如,航空航天器和电子及通信设备制造业在初创期存在,电子计算机及办公设备制造业在临界状态存在,特别是医药制造业至今未形成创新与需求的正反馈机制,说明尽管各产业各阶段都存在创新与需求的协同作用,但协同机制的形成则存在明显的产业差异性,而无明显发展阶段差异性。

综上得出各产业部门在不同阶段均形成创新与需求协同作用,且协同作用主导因素、协同方向和强度、协同机制均存在产业差异,协同作用主导因素与产业阶段无关,而协同方向和强度、协同机制的产业阶段差异并无明显规律。依据高技术产业创新与需求协同作用规律,研究战略性新兴产业的创新与需求协同驱动异质性规律,应从不同细分产业的差异性出发。为找出不同产业的序参量,实现战略性新兴产业自组织快速顺利演化,生物产业、高端装备制造产业、新一代信息技术产业分别选取1996—2012年份组和1997—2013年份组进行实证,得到战略性新兴产业创新与需求协同效应(见表5)。

表5 战略性新兴产业不同产业的协同效应

由表5可知,生物产业、高端装备制造产业和新一代信息技术产业在初创期都是创新与需求协同驱动其发展,但各产业创新与需求协同驱动的主导因素存在明显差异。生物产业、新一代信息技术产业创新与需求协同作用中需求起主导作用,而高端装备制造产业则是创新起主导作用。

在协同方向和强度方面,战略性新兴产业创新与需求协同作用强度和方向存在较大产业差异。生物产业a为正值且绝对值小于0.1,b为正值且绝对值为1.46,说明生物产业创新与需求协同系统中仅存在需求单向强化创新作用。高端装备制造产业a和b均为正值且绝对值小于0.1,说明高端装备制造产业创新与需求协同作用系统中未形成双向强化作用。同样未形成双向强化作用的还有新一代信息技术产业。

在协同机制方面,以需求为序参量的生物产业和新一代信息技术产业的λ1分别为-0.256和-0.0004,λ2均大于0,说明两个产业的创新与需求协同作用系统中分别形成了需求子系统的正反馈机制和创新子系统的负反馈机制。以创新为序参量的高端装备制造产业的λ1为-0.112且λ2大于0,说明该产业的创新与需求协同作用系统中形成了创新子系统的正反馈机制和需求子系统的负反馈机制。因此尽管战略性新兴产业各产业各阶段都存在创新与需求的协同作用,但协同机制的形成存在产业间差异性。

5 结论与建议

(1)战略性新兴产业各部门在各阶段都遵循科技创新与市场需求协同驱动其发展的规律,但创新与需求的主导作用因产业而异。生物产业、新一代信息技术产业发展过程中创新与需求协同作用的需求起主导作用,而高端装备制造产业是创新起主导作用。创新与需求的主导作用差异性与产业阶段无关。因此,战略性新兴产业的政策应该因细分产业而异。对于以创新为序参量的高端装备制造产业,应加强市场培育,例如加强市场创新、建立和健全市场体系等,提高需求对创新的配合力度,满足创新对需求的要求,实现增加创新的投入能快速带动创新和需求的双重发展,促进战略性新兴产业大发展;对于以需求为序参量的生物产业、新一代信息技术产业,应加强创新力度,例如加大研究开发投入强度,提高技术转化能力,建立健全知识产权保护制度等措施,提高创新对需求的配合力度,实现增加需求的投入能快速带动创新和需求的双重发展,从而实现战略性新兴产业的快速发展。

(2)战略性新兴产业各产业部门各发展阶段的科技创新与市场需求间协同作用强度及方向上存在明显的产业差异性。生物产业创新与需求协同系统中存在需求单向强化创新作用,新一代信息技术产业亦是如此,而高端装备制造产业存在较弱的创新单向强化需求作用。因此,加快培育和发展战略性新兴产业,加强各产业部门的创新与需求间协同作用强度以及形成双向强化作用是当务之急。对于存在创新单向强化需求作用的高端装备制造产业应加强市场需求反馈机制,增加市场调研力度,利用需求引致创新机制实现创新和需求的双向强化机制;对于存在需求单向强化创新作用的生物产业和新一代信息技术产业则应加大研发投入,提升自主创新能力,利用创新诱导需求机制实现创新和需求的双向强化机制。

(3) 战略性新兴产业发展过程中科技创新与市场需求的协同机制尚未普遍形成,存在明显的产业间差异性。生物产业和新一代信息技术产业的创新与需求协同作用系统中分别形成了需求子系统的正反馈机制和创新子系统的负反馈机制,高端装备制造产业则形成了创新子系统的正反馈机制和需求子系统的负反馈机制。因此,应大力发展技术市场,建设产业技术创新网络,促进制造业与服务业的深度融合,从市场需求角度出发促进生物产业、新一代信息技术产业创新与需求正反馈放大机制进一步强化;从科技创新角度出发促进高端装备制造产业创新与需求正反馈放大机制进一步强化。

[1]申俊喜.创新产学研合作视角下我国战略性新兴产业发展对策研究[J].科学学与科学技术管理,2012(2):37-43.

[2]任保全,王亮亮.战略性新兴产业高端化了吗?[J].数量经济技术经济研究,2014(3):38-54.

[3]肖兴志,何文韬,郭晓丹.能力积累、扩张行为与企业持续生存时间——基于我国战略性新兴产业的企业生存研究[J].管理世界,2014(2):77-89.

[4]黄梅霞,张治河.基于DEA模型的我国战略性新兴产业科技资源配置效率研究[J].中国软科学,2015(1):150-159.

[5]LIN Jiang,JUSTIN Tan,MARIE Thursby.Incumbent firm invention in emerging fields:evidence from the semicon-ductor industry[J].Strategic management journal,2011,32(1):55-75.

[6]WINDRUM P,BIRCHENHALL C.Structural change in the presence of network externalities:A co-evolutionary model of technological successions[J].Journal of evolutionary economics,2005,15(2):123-148.

[7]王少永,霍国庆,孙皓,杨阳.战略性新兴产业的生命周期及其演化规律研究——基于英美主导产业回溯的案例研究[J].科学学研究,2014(11):1630-1638.

[8]薛澜,林泽梁,梁正,陈玲,周源,王玺.世界战略性新兴产业的发展趋势对我国的启示[J].中国软科学,2013(5):18-26.

[9]李奎,陈丽佳.基于创新双螺旋模型的战略性新兴产业促进政策体系研究[J].中国软科学,2012(12):179-186.

[10]陈文锋,刘薇.战略性新兴产业发展的动力机制研究[J].中国科技论坛,2015(3):86-92.

[11]SANDERS C,ORR R G,ECANS R J.Blood Counts on Radiation,Non-radiation,and New-Entry Employees.U.K.A.E.A.[R].Research Group Report,AERE-R,1968.London,H.M.S.O.

[12]赵玉林.创新经济学[M].北京:中国经济出版社,2006.

[13]ROSENBERG N.Inside the black box[M].London:Cambridge University Press,1982.

[14]赵玉林,叶翠红.中国高技术产业成长阶段及其转换的实证研究[J].科学学与科学技术管理,2011(5):92-101

(责任编辑 刘传忠)

Heterogeneity of Innovative and Demand in SynergyDrive Strategic Emerging Industries

Zhao Yulin1,2,Wang Chunzhu1,2

(1.School of Economics,Wuhan University of Technology,Wuhan 430070,China;2.Hubei Research Center forScientific& Technological Innovation and Economic Development,Wuhan 430070,China)

Chinese Strategic Emerging Industries gradually reflect a strategic advantage to support economic growth,but the problem of ignoring the R&D and quality,attaching importance to capital and scale,becomes increasingly prominent.Grasping the law of Strategic Emerging Industries correctly is of great theoretical and practical significance for the government to formulate and implement the precise industrial policy.This paper analyzed cooperation mechanism of Strategic Emerging Industries development in technology innovation and market demand,evaluated the stage of development about various industry segments and established Haken Model of the cooperation mechanism in technology innovation and market demand so as to reveal the heterogeneity of synergy effect in technology innovation and market demand divided by various industry segments and the stage of industry development.The result shows that the synergistic effect exists between technological innovation and market demand in different industries and different stages of Chinese Strategic Emerging Industries,the order parameter of synergistic effect varies in industry but has no relationship with the stage of industry development.As for collaborative strength and cooperative mechanisms,there exists obvious difference in industry but the law of difference in stage is non-existent.Based on the conclusion,the paper puts forward the differentiated policy suggestions for Strategic Emerging Industries.

Strategic Emerging Industries;Technological innovation;Market demand;Synergistic effect;Heterogeneity.

2016-06-30

赵玉林(1954-),男,吉林人,教授、博士生导师;研究方向:产业经济学、创新经济学。

F260

A