条件概率、连言概率与缺漏真值表

刘吉宴

京都大学大学院 文学研究科 哲学研究室

liuchiyen@gmail.com

条件概率、连言概率与缺漏真值表

刘吉宴

京都大学大学院 文学研究科 哲学研究室

liuchiyen@gmail.com

心理学家很早就开始研究指示条件句的语意论,这近十几年来更试图从指示条件句的概率着手,再回头来看看什么样的语意论最能够解释实验数据。从这些实验中出现了三个显著的结果:第一、大多数的人认为指示条件句的概率等于条件概率;第二、为数不少的人认为指示条件句的概率等于其前件与后件为真的连言概率;第三、大多数的人对指示条件句的真假值看法采取缺漏真值表。前两个结果对心理学家造成极大的难题,为何会出现这样的结果?有没有一个统一的语意论能去解释它?心理学家们几乎全在辩护条件概率者的看法才是正确的,并试图提出条件概率者背后的心理机制,并在此基础上试图解释为何连言概率者会犯错。然而,笔者会在本文论证这个方向是错误的;本文主张我们应该从另一个方向来解释条件概率和连言概率说法之间的关联。笔者认为解套的关键在于缺漏真值表,笔者建议从这个心理学很早就发现的重要结果出发,试图发展出一个三值语意论,比较有机会帮助心理学家解决这个难题。笔者给出两个理由来捍卫这个立场,首先,贫乏性结果已指出条件概率不可能是指示条件句为真的概率;再者,笔者会说明刘吉宴提出的三值语意论如何帮助心理学家们解决这个问题。(刘吉宴,2014)最后笔者得出结论,连言概率说法比条件概率说法更为可信。

条件句概率;缺漏真值表;贫乏性结果

1 引言

什么是条件句正确的语意论从古希腊时期就开始困扰着哲学家,古希腊诗人卡利马科斯(Callimachus)甚至开玩笑地说:“即使是屋顶上的乌鸦,都在聒躁着哪些条件句是真的”。1参见Sextus Empiricus,Adversus Grammaticos 309。即使在近代,这个恼人的问题仍持续缠绕在许多哲学家的脑中,如哈耶克(Alan Hájek)传神地指出:“条件句之于哲学家,正如拉什•林堡(Rush Limbaugh)之于民主党——一个持续不断的恼人者”([14],第146页)。2“Conditionals are to philosophers what Rush Limbaugh is to Democrats”,林堡是着名的脱口秀主持人,常调侃美国民主党,被视为美国保守派的代表人物之一。不仅是哲学家,心理学家也对条件句产生浓厚的兴趣,心理学家一开始时也是直接研究条件句的语意论,尽管他们想透过实验的设计来找出答案,但同样找不到一个大家都接受的说法。近十几年来,心理学家试图从另外一个角度切入,希望从条件句的概率着手,再来看看什么样的语意论最能够解释实验结果所产生的数据,用以支持特定的条件句理论。于是心理学家们开始关注一个问题:人们如何看待条件句的概率?心理学家设计各式各样的实验,去测试受试者如何回答这些关于条件句概率的问题。

在这样的实验过程中,心理学家们发现了自己和哲学家们事先都想像不到的结果,而这当中有些结果是心理学家们试图去说明,却也无法给出一个圆满的说法。本文关心的是这其中一个很难去说明的结果,这个结果显示,在人们之中,有两个对条件句的概率采取不同立场的主要族群——条件概率(conditional probability)者与连言概率(conjunctive probability)者。条件概率者是把条件句的概率当成是与之对应的条件概率;连言概率者是把条件句的概率当成是前件且后件的连言概率。这样的结果之所以令人意外,是因为心理学家们事先并没有意识到会有这么多连言概率者的存在,因为心理学家一开始在设计实验时,是以条件概率和实质条件句概率作为假想敌。因此,连言概率者的出现成为一个待解的问题,不仅如此,这也成为条件句概率的心理学研究中一个亟需解决的难题,因为目前心理学家无法对此问题提供一个令人满意的解答。

为了便于接下来的讨论,笔者先对本文一些关键的字词做厘清和符号上的界定。首先,本文谈的条件句只限缩在指示(indicative)条件句,与之相对的反事实条件句或虚拟条件句则不在讨论的范围之内,而笔者会用P→Q来表示指示条件句。由于本文所谈到的条件句实验都只限制在简单条件句,也就是说,P→Q的前件P和后件Q都不是条件句,因此笔者会更精确地用p→q来代表简单条件句。接着,笔者会用P来代表概率函数,因此P(A)就代表了A为真的概率。对条件句的概率采取不同看法的人,理论上就会对条件句采取不同的语意论,通常反之亦然。如笔者所说,心理学家一开始所针对的主要看法有两个,第一个看法是条件句的概率等于条件概率,第二个看法是条件句的概率等于实质条件句概率。

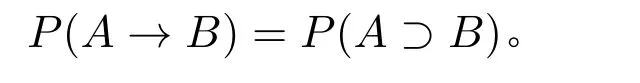

条件句的概率等于条件概率是很早就有人提出的主张,最早可源自于雷姆济(Frank Ramsey)([27]),后来被亚当斯积极地用来发展其条件句逻辑([1,2])。这个看法通常被表述如下:

P(A→B)=P(B|A)=P (AB)/P(A)。3在本文中,P(AB)所代表的意思是P(A∧B)。

以上的看法在文献中也被称为亚当斯论题(Adams’thesis)。从我们一开始接触古典逻辑,条件句就被定义成实质条件句,因此支持这个主张的人应该会认为,

既然A⊃B依据定义就等值于¬A∨B,采取实质条件句看法的人应该要认为,

P(A→B)=P(¬A∨B)=1−P(A¬B)。4由于对实质条件句A⊃B来说,它只有在A∧¬B时为假,因为减掉这部分的概率后即为A⊃B为真的概率。

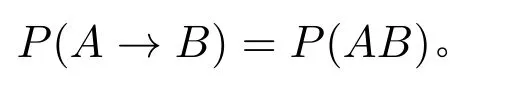

然而,心理学家在做完一些实验后,发现竟然有不少的受试者采取了不同于条件概率和实质条件句概率的第三种看法,而把条件句的概率视为是前件且后件为真的连言概率,如下所示:

心理学家对连言概率看法的出现感到困惑,因为他们无法理解为何会有这么多的人“错误地”把条件句的概率视为是连言概率。因此,无论是支持条件概率或实质条件句概率的学者们都试图说明为何受试者会出现这个错误的看法。本文会清楚交代条件句的概率在心理学上几个重要的实验,说明这个问题的来龙去脉,以及为何这已成为心理学家的难题。另外,由于许多心理学实验已显示非常少的受试者采取实质条件概率说法,加上对条件句采取实质条件句分析在哲学上也己遭遇许多困难。因此,笔者对实质条件概率说法也不会有太多着墨,而把之后的焦点放在条件概率说法和连言概率说法之间的关系。在第2节,笔者会介绍最开始研究条件句概率的几个心理学实验,说明心理学家在这些实验所发现的结果,以及它们所造成的问题。在第3节,笔者会讨论心理学家如何用条件句的语意论来说明实验结果,以及会遇到的困难。

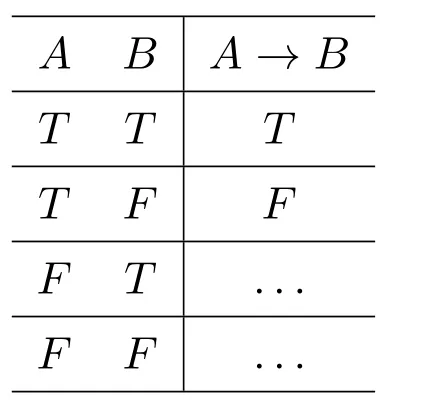

笔者认为解套的关键在于另一个重要的心理学结果——缺漏真值表(defective truth table),它的真值表如下:

图1

就笔者所知,用“缺漏的”一词来称呼这样的真值表,最早来自于克尼尔夫妇(William Kneale与Martha Kneale)的[17]。他们认为图1中的“...”代表“没有真假值被指派给条件句”([17],第136页),因而称这样的真值表是“缺漏的(defective)”。而在心理学的文献中,最早提出这个看法的人是华生(Peter Wason),笔者建议从这个心理学对条件句的语意研究所发现的显著现象出发,试图发展出一个三值语意论,比较有机会帮助心理学家解决他们在研究条件句的概率上所遇到的这个难题。因此,在第4节,笔者会详细讨论和缺漏真值表相关的心理学实验,讨论它和条件句概率之间的关系。在第5节中,笔者会介绍一个把缺漏真值表视为三值语意论的主张,说明其困难,并提出一个更好的候选人。最后,笔者结论,三值语意论才能最佳地说明心理学研究条件句概率的实验结果。

2 条件句概率的心理学实验

由于条件句的语意论和概率理论是从哲学家们和逻辑学家们开始发展,如笔者在前言所言,最主要的看法还是以实质条件句分析与亚当斯论题为基础。因此,心理学们一开始只关心的两种看法是:第一、条件句的概率等于与之相对应的条件概率,让我们称之为“条件概率说法”;第二、条件句的概率等于实质条件句为真的概率,本文称此为“实质条件句说法”。关于条件句概率的心理学研究,最早由伊凡士(Jonathan Evans),韩德利(Simon Handley),以及奥佛(David Over)等人所开启。伊凡士等人针对条件句的概率,为受试者设计了一个实验([9]),实验设计成以下的类型:

〈实验一〉

有一个袋子装了37张卡片,卡片只有两种颜色—黄或红,而每张卡片要么印有圆形的图案,要么印有菱形的图案。卡片的分布情形如下:

1张黄色圆形、4张黄色菱形、16张红色圆形、16张红色菱形。有一张卡片随机地从袋子里抽取出来,请问以下的宣称为真的机会有多高?

如果卡片是黄色的,它上面印有圆形的图案。

如果卡片上面印着菱形,它是红色的。([9],第324页)

由于这是最经典的实验,接下来笔者要对这个实验设计做一个更详尽的说明。

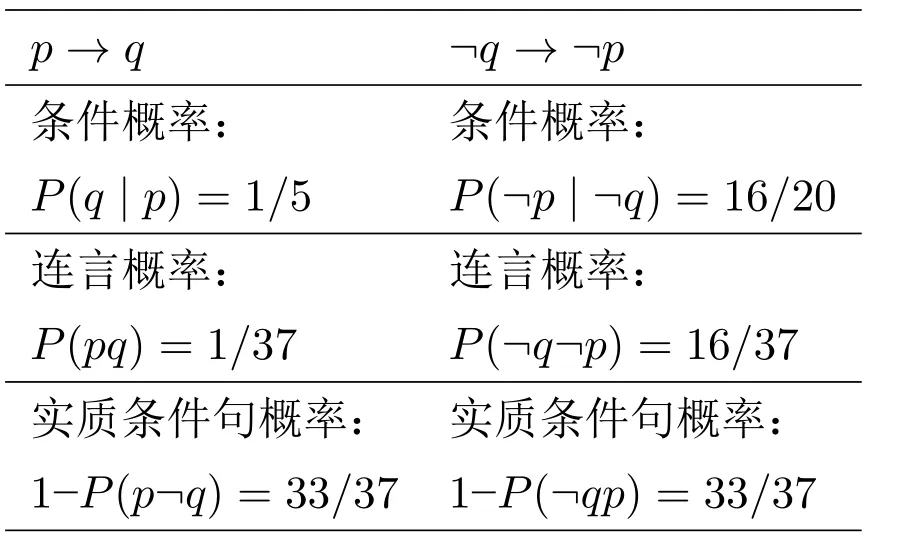

第一、以上的情境只是实验中的一个范例,在不同的情境下,牌组的数量会有所不同,而且问题中的条件句之内容也会有所更动。不过,情境中所问的两个条件句之形式会是相同的,它们只会分别是p→q以及¬q→¬p这两种形式。固定这两个形式的目的为了要清楚地确认受试者是否采取实质条件句说法。因为根据实质条件句分析,p→q和¬q→¬p是等值的,那么它也得承认,p→q为真的机会和¬q→¬p为真的机会总是会相等的。而根据条件概率说法,两者为真的机会通常是不相等的。所以如果受试者是采取实质条件句说法的话,他对这两个条件句为为真的机会之回答会是一样的。

第二、实验中会提供27种不同的情境,这些情境不同的地方是在于,它们会去变动p∧q(以下就简短以pq来表示)、p∧¬q(以下就简短以p¬q来表示)、¬p∧q(以下就简短以¬pq来表示)以及¬p∧¬q(以下就简短以¬p¬q来表示)这些不同牌组的数量。由于¬pq、¬p¬q被视为同一组,因此有三组牌型的数量会变动。每一组的数量被设定成1、4或16,因此有3×3×3总共27种不同的情境。这样的设计可以达成有两个目的,首先,这可以清楚地确认受试者是否采取条件概率说法。如果受试者是采取条件概率说法,当他面对pq和p¬q的卡片数量之比例没有变动时,无论另外一组卡片的数量为何,并不会影响他对p→q为真的机会之判断。因为他会依P(q|p)去给答案,而它只会被pq和p¬q之间的比例所决定。再者,这会提供间接的证据去测试实质条件句说法。由于p⊃q为真的机会随着¬p为真的机会的提高而增加,对采取实质条件句说法的受试者而言,在面对¬p卡片的数量所占的比例上愈大时,他回答p→q为真的机会愈高。所以,实验设计才把¬pq、¬p¬q分为同一组,因为这两组卡片加起来代表了卡片¬p的数量。

第三,受试者是被询问条件句“为真”的机会,而不是在问可断说性、可接受度或亚当斯所谓的“概率”。5亚当斯认为条件句的概率并不是条件句“为真的”概率。而且,伊凡士等人要受试者考量的是一个条件句,而不是考量“如果卡片是黄色的,它有圆形的图案在上面为真的机会”。后者的问法会让受试者误以为在问:“在给定卡片是黄色的条件下,它有圆形的图案在上面为真的机会有多高?”,这会很容易误导受试者用条件概率去思考。所以他们特意把条件句和为真的机会分开陈述,以求得客观的数据。最后,实验者不是要求受试者直接回答以上条件句为真的机会有多高,而是要求他们从5分的量表中去评量以上条件句为真的机会(1表示非常不可能,5表示非常有可能)。

而在〈实验一〉的结果中发现,有不少人采取的看法既不是条件概率说法,也不是实质条件句说法,分析起来像是这些人把条件句为真的机会视为其前件且后件为真的机会。因此,伊凡士等人开始考虑第三个对条件句概率的选项—连言概率(conjunctive probability)说法,条件句的概率等于相对应的连言概率。所以,我们可以把受试者对条件句的概率所采取的看法分为三种:第一种、把P(A→B)视为P(B|A);第二种、把P(A→B)视为P(AB);第三种、把P(A→B)视为P(A⊃B)。那么,我们可以用图2来表示〈实验一〉的范例中,每种说法对那两个条句所给出的概率值:

图2

虽然〈实验一〉并不是要求受试者给出明确的概率值,但如笔者对〈实验一〉所做的说明,透过检视受试者的回答,还是可以分析出他们是否采取实质条件句说法。

假如实质条件句的确捕捉到我们日常语言所使用的条件句,大部分的受试者应该要采取实质条件句说法,认为p→q和¬q→¬p为真的机会是一样高的。而且,当¬p为真的机会愈高时,受试者应该认为p→q为真的机会愈高。可是实验结果显示,受试者在看待p→q和¬q→¬p时,非常少人认为它们为真的机会是相同的。不但如此,随着卡片¬p在情境中所占的比例愈高时,许多受试者认为p→q为真的机会反而变低了。伊凡士等人认为这提供了很强的证据去反驳实质条件句说法。

但有趣的是,伊凡士等人原本以为在〈实验一〉的设计下,应该也可以很明确地看出受试者是否采取条件概率说法。毕竟他们的对象理论只有两个,实验结果既然反对了其中一个,应该就会支持另外一个。而他们的确发现有一个现象支持了条件概率说法,那就是,随着pq的频率增加和p¬q的频率减少,受试者认为p→q为真的可能性也随之增加。然而,用来反对实质条件句说法的第二个结果也可以用来反对条件概率说法。因为如果条件概率说法是对的,当¬p为真的可能性增加时,受试者不应该认为p→q为真的可能性会变低才是,P(q|p)的高低不应该受到¬p的影响。相对地,如果受试者之中有人采取连言概率说法的话,以上的结果就变得非常合理。因为根据连言概率假设,当¬p的可能性增加时,代表p的可能性减少了,那pq的可能性——也就是p→q的可能性—也会跟着变少。

所以,为了能更精确地测试条件概率说法和连言概率说法,伊凡士等人依据〈实验一〉做了些许修改而设计以下的实验:

〈实验二〉

材料和程序和〈实验一〉非常类似,但有三点不同。首先,受试者只需考量p→q形式的句子,¬q→¬p的形式从实验中被移除。第二,测试中多了条件句“为假”的机会,比如说,受试者可能会被问到:“有一张牌随机地从袋子里抽取出来,请问以下的宣称为假的机会有多高?”。第三,实验中不再提供量表,而是请受试者填空(_%)直接回答为真的机会多高。(参见[9],第329–330页。)

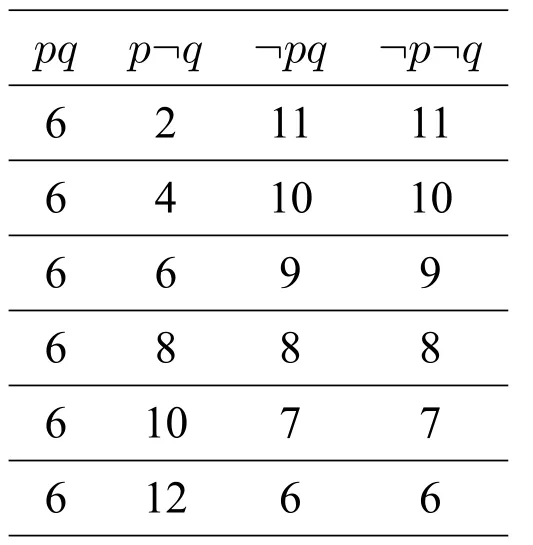

在〈实验二〉中,为了要明显地能够区分条件概率说法和连言概率说法,伊凡士等人特别做了两个设计。第一、卡片的总数分成大小两组,小牌组的总数是30张,大牌组的总数是60张。第二、牌型的分配可能情形如下,pq和p¬q的可能数量集合是{2,4,6,8,10,12},剩下的数量平均分配给¬pq以及¬p¬q。以卡牌总数是30、牌型pq数量是6为例,牌型的分配情况如图3。

在〈实验二〉的设计下,首先,当P(pq)不变时,随着P(p¬q)提高,P(q|p)会下降。采取条件机看法的人应该认为P(p→q)会下降,但采取连言概率的人应该认为P(p→q)固定不变。然后,当受试者知道pq的数量是6,p¬q的数量是2时,无论此时是在大牌组或小牌组中,他们的P(q|p)都会是一样的。因此,采取条件概率说法的人此时应该认为P(p→q)在大小牌组中会保持不变。然而,在pq的数量是6时,由于大牌组中的P(pq)会低于小牌组中的P(pq),此时采取连言概率说法的人应该认为,大牌组中的P(p→q)会低于小牌组中的P(p→q)。

图3

〈实验二〉的结果显示,条件概率和连言概率似乎都是影响结果的因素之一,这使得伊凡士等人开始认为,也许受试者是由两批对条件句采取不同概率看法之群体所组成。于是他们针对此点做分析后发现,有50%的受试者采取条件概率说法,本文以下称这些受试者为“条件概率者”;有43%的人采取连言概率说法,本文以下称这些受试者为“连言概率者”。问题是,为何会有两批对条件句的概率采取不同看法的族群呢?这造成了心理学家们的困惑,照理说,大家对条件句的意义会有一致的看法,在同样的意义下,不应该对它会有两种不同的概率看法才是,会不会是实验设计不良所导致呢?

欧伯劳尔(Klaus Oberauer)和威尔汉(Oliver Wilhelm)在伊凡士等人之后,再针对此点做了另外的实验([24])。结果也和〈实验二〉的类似,大多数的受试者采取条件概率说法,不少人采取连言概率说法。在后续的实验中,同样也发现这个现象([8])。因此心理学家不得不正视这个现象,重要的是,哪一个族群的看法才是对的呢?我们能不能用某个条件句的理论去解释这样的现象,还是我们得承认这两批受试者就条件句采取不同的语意论?笔者接下来要来探讨心理学家们如何处理这个问题。

3 预定理论

无论是条件概率说法或连言概率说法,背后一定要有恰当的语意论做支撑,否则我们无法说明为何受试者会对条件句的概率采取某个特定的看法,这也是心理学家当初开始研究这个问题的初衷。既然心理学的许多研究显示,超过半数的人会采取条件概率说法([8,9,12,13,22,23,24]),那么很合理地,多数心理学家支持条件概率说法。

支持条件概率假设的心理学家对条件句采取所谓的“预定理论”(the suppositional theory),爱君腾(Dorothy Edgington)这样解释预定理论:

它说,要评断一个条件句,你预定(假定,为便于讨论)前提为真,然后在那样的预定下,考量你对后件的想法。([7],第384页)

这样的想法起源于雷姆济对条件句的看法——“雷姆济测试”(Ramsey test),雷姆济说:

如果有两个人正在争论“如果p,q吗?”而且两人都怀疑p,那他们正在把p假设性地加进自己的知识库里,并在这样的基础下去争论q……在给定p的条件下,他们正在固定对q的信念。([27],第155页)

我们可以看到,雷姆济测试是一个人们思考条件句的心理历程描述,它主张条件句是一种假设性的思考,我们试着把前件加进自己的信念系统,看看这样的预定下后件是否为真。

支持条件概率说法的心理学家认为,雷姆济测试非常符合人们考量条件句的心理描述,并视之为是一个心理学上的假设。伊凡士等人更进一步地扩充雷姆济测试,并称之为“雷姆济测试的扩充版”(extended version of Ramsey test)。

一句条件句陈述“如果p,q”把注意力集中在它前件p的一般可能性上,这个可能性接着分成pq和p¬q的可能性。在pq被判断比p¬q更有可能的情形下,给定p,q的条件概率是高的,而后一个高的概率值被分配给条件句“如果p,q”。在pq被判断比p¬q更不可能的情形下,给定p,q的条件概率是低的,而后一个低的概率值被分配给条件句“如果p,q”。([9],第325页)

按照以上的说法,受试者在考量条件句时,是在执行雷姆济测试的扩充版,他们会去比较pq和p¬q之间的相对概率值,然后给出条件概率P(q|p)的值。可是,为何而会有不少人不采取条件概率说法而采取连言概率说法呢?伊凡士等人这样说:

我们认为,我们的条件概率反应者试着要应用我们对雷姆济测试的扩充版本,所以,他们都考量了为真的情况——pq,以及为假的情况——p¬q。在我们的实验中,这些情况的相对概率产生了条件概率。连言概率反应者删减我们对雷姆济测试的版本,而停留在pq的情况。([9],第334页)

伊凡士等人认为,受试者之所以没有完成雷姆济测试的扩充版,原因可能是受试者的工作记忆有限、对实验没有全然投入或其它有待经验研究的因素。([9],第325页)

然而,爱君腾对雷姆济测试的扩充版提出了几点批评。([7],第389–392页)她认为在伊凡士等人所提出的理论下,把受试者采取连言概率说法归咎于他们的工作记忆不足,或者对于实验不够投入这两个原因并不可信。假如受试者是由于工作记忆不足,使得他们总是对于条件句的概率采取连言概率说法,那么爱君腾说:“假如真有这些人,他们就只是无法理解条件句”([7],第392页)。所以,伊凡士等人最好是说这些连言概率者没有太认真做这些实验。可是爱君腾认为,这些实验的设计已经够简单了,毕竟pq和p¬q的概率都已经被给定了。假如伊凡士等人的雷姆济测试的扩充版是对的,受试者只要去比较P(pq)和P(p¬q)这两者的相对大小就好了,这并不需要受试者太大的努力即可做到。假如连言概率者没有认真做实验,爱君腾问说:“而且,伊凡士等人能成功地解释说,为什么这么多没有很认真的人会给出一样的答案,而且每一个人都有很高的一致性吗?”([7],第392页)

为了验证连言概率者的认知能力比条件概率者低,伊凡士、韩德利和尼兰氏(Helen Neilens)等人分别对受试者进行了一连串的测验,其中包含AH4一般智力团体施测6AH4是由汉姆(Alice Heim)提出来的测验,主要是去评量受试者的流体智力,即抽象推理和解决新问题的能力。、真值表任务、推论任务以及条件句的概率任务。([8])心理学对条件句的概率之研究是近十年前才开始,在这之前,心理学家关注的是受试者在面对条件句时如何推论,或如何看待条件句的真假值。去测试受试者如何进行和条件句相关的推论,可归之为条件句推论任务(conditional inference task);去测试受试者在知道前后件的真假值时会如何判断条件句的真假,可归之为真值表任务(truth table task);而本章一开始讨论的那些和条件句概率相关的实验,可归之为条件句的概率任务(probabilility-of-conditionals task)。伊凡士等人之所以进行AH4的测验,是为了了解受试者的认知能力,并检视这是否会造成他们在看待条件句的真假值、条件句的推论以及条件句的概率时,持有不同的看法。由于条件句的推论任务和本文的主题较不相干,笔者就姑且不论。真值表任务则留待下一节再和缺漏真值表一并讨论,现在先让我们来看看受试者的认知能力测验和概率任务之间的关系。

伊凡士等人在参考〈实验二〉后,为受试者设计了另一个条件句的概率任务([8],第1777页)。结果再度印证了之前的实验结果([9,24]),的确有两群对条件句的概率采取不同看法者。而这次所得到的比例是:58%的受试者采取条件概率说法;38%的受试者采取连言概率说法。而和AH4的测验比对后,伊凡士等人发现条件概率者AH4的平均分数(98.07)高于连言概率者(91.65),他们把AH4分数较高者归为高能力(high-ability)者,AH4分数较低者者归为低能力(low-ability)者。因此,大部分的条件概率者是高能力者,大部分的连言概率者是低能力者。这看起来像是他们想要的结果,然而,再经过和其它因素的比较之后,他们开始认为并不是认知能力的高低导致受试者对条件句采取不同的概率看法。他们说:“这反映了这两个群体在处理方式上的某些差异,而这和他们在一般智力上的差异不相关”([8],第1780–1781页)。也就是说,AH4的差异性不能用来说明为何受试者分成条件概率者和连言概率者这两个群体。

我们已看到,伊凡士等人([9])在2003年试图用同一个条件句理论——预定理论——来说明为何同时会有条件概率者和连言概率者的存在,而他们的策略是用认知能力的高低来解释条件概率者和连言概率者之间的不同。但是,爱君腾怀疑他们实验的设计有困难到使认知能力造成这样的差异。结果伊凡士等人([8])在2007年的实验验证了爱君腾的想法,认知能力的高低的确不是造成条件概率者和连言概率者分歧的原因,于是伊凡士等人得试图从不同的观点,来重新解释这个差异。伊凡士等人仍然坚持条件概率者对条件句采取预定理论,但是连言概率者则很有可能对条件句采取两种不同的看法。第一种可能性是,他们把条件句p→q视为是连言句p∧q;第二种可能性是,他们把条件句p→q视为是双条件句p↔q。

第二种可能性有一个很致命的问题,假如受试者把条件句当成双条件句,他们不应该是连言概率者!因为除了前件且后件都为真时,条件句为真之外,他们应该还会认为前件且后件都为假时,条件句为真。如此一来,除了连言概率外,他们还会把前后件都为假的情况算入条件句为真的概率,这会使得条件句为真的概率大于连言概率。心理学研究条件句概率的目的是要从中找到正确的语意论,那么最基本的条件是,这样的语意论必须蕴含受试者回答的条件句概率数据。把条件句视为双条件句不但不蕴含条件概率说法,也不蕴含连言概率说法。伊凡士等人打从一开始根本不应该考虑这个选项,除非他们要承认连言概率者就是一群不一致的受试者!希望笔者已说服读者“连言概率者把条件句视为双条件句”是自相矛盾的说法,不足以采信,因此,伊凡士等人应该只考虑受试者把条件句当成连言句的可能性。而这个可能的选项牵涉到我们如何解读缺漏真值表,所以,笔者在下一节要把焦点转移到缺漏真值表,也是笔者认为要解决目前的困境关键之所在,因此,让我们先来看看这个心理学上对条件句的重大发现。

4 缺漏真值表

华生在很早之前对条件句设计的真值表任务中,就发现了一个很显著的现象:

•当条件句的前件且后件为真时,几乎所有的受试者都认为此时条件句为真;

•当条件句的前件为真且后件为假时,几乎所有的受试者都认为此时条件句为假;

•当条件句的前件为假时,受试者大多数认为此时条件句的真假值是不相干的。

因此,这使得不少心理学家认为,受试者对条件句采取“缺漏真值表”说法。华生一开始是为了研究条件句的推论,他为受试者设计了以下的实验:

〈实验三〉

一组卡片被展示在受试者(学生)的面前,并告知他们每一张卡片的一面是字母,另一面是数字,而且有一面是朝上的。然后他们被指示去决断需要翻哪张卡片,以决定实验者以下的陈述是否在撒谎。([31],第145–146页)

如果一张卡片的一面是母音字母,另一面是偶数。以上的实验即是着名的“华生选择任务”(Wason selection task),由于华生在实验中用的是四张卡片,因此此实验又常被称为“四张卡片问题”(four-card problem)。

为了确认“如果一张卡片的一面是母音字母,另一面是偶数”是否为假,首先,受试者应该选择翻母音字母的卡片,确认它的背后是偶数。接着,他们应该选择翻奇数卡片,以确认它的背后不是母音字母。令人惊讶的是,竟然不到百分之十的人能正确地回答这个问题,大多数的人是去翻偶数卡片而不是奇数卡片。大多数的哲学家关心的问题是,为什么受试者会犯这样的错误?但却鲜少关注这个实验另一个可能的蕴含,即条件句是三值语句。如华生所说:

如同这类的任务通常的样子,受试者无法去说明他们的推论,但这些结果和以下的假设一致。(1)受试者假定一个条件句陈述不是有两个真假值,而是三个:真、假和不相干。([31],第146页)

华生的说法有两点值得我们注意,首先,华生选择任务是一种条件句推论任务,它并没有直接询问受试者对条件句真假值的看法,所以并没有直接支持缺漏真值表看法。第二,华生是用不相干来形容第三个值,而不是用“缺漏的”来形容这样的真假值分配,可能是受到克尼尔夫妇的影响,后来都这个不相干的情况被视为是真值的缺漏。

在华生之后,心理学家开始关注缺漏真值表,于是直接用真值表任务来测试受试者,也得到很多实验的验证。([6,8,10,12,15,16,26,28,29])在心理学开始关心条件句的概率后,缺漏真值表说法、条件概率说法和连言概率说法之间的关系也开始受到关注。我们已在上节讨论到,伊凡士等人为了验证认知能力和条件概率者与连言概率者之间的关系,分别对受试者进行了一连串的测验([8])。其目标之一也在比较缺漏真值表说法、条件概率说法和连言概率说法之间的关系。

首先,伊凡士等人发现,相同于之前的真值表任务,大部分的受试者对条件句采取缺漏真值表说法。第二,条件概率者和连言概率者采取缺漏真值表的比例有所差距,条件概率者采取缺漏真值表的比率高于连言概率者。如图4所示(FT代表前件为假且后件为真的情境;FF代表前件为假且后件为假的情境)。

笔者认为,图4已给我们很强的证据去反驳连言概率者把条件句视为连言句,因为即使在前件为假时,近乎一半的人并不认为此时条件句为假,而是没有真假可言。

图4(参见[8],第1782页)

认为连言概率者把条件句视为连言句是个很自然的想法,既然连言概率者认为P(A→B)=P(A∧B),一开始难免会假设他们认为P(¬(A→B))= P(¬(A∧B))。笔者已在第二节提到,事实上伊凡士等人的〈实验二〉有做过这样的实验。他们在〈实验二〉中曾询问受试者条件句“为假”的机会,然后去看看对同一个条件句p→q而言,受试者认为它为真的机会和它为假的机会之总和会不会等于1。〈实验二〉的结果显示两者的总和的确非常接近100%。于是伊凡士等人说:“因此,我们可以很安全地结论说,人们不是在三值逻辑里去分配概率值。一般说来,假意指不真”([9],第333页)。这也是他们后来完全不考虑三值语意论的原因。由于〈实验二〉的受试者也包含了连言概率者,因此这个结果蕴含了,对于连言概率者来说,他们不仅把条件句为真的概率视为连言概率,还把条件句为假的概率视为连言句为假的概率,而且两者的概率总和为1。因此,伊凡士等人才认为连言概率者把条件句等值于连言句。

然而,爱君腾已提醒我们,在另一个实验中却发现不同的结果。这个实验不同之处是在于,它使用比较生活化的条件句去测试受试者,例如“如果全球暖化持续的话,伦敦会被淹没”这样的条件句。([25])出人意外地是,奥佛、伊凡士说:“在这个实验中,P(T)+P(F)显著地小于1”。([25],第354页)但是,由于扣除条件句为真和条件句为假的概率值后,有7%的“剩余”(residual)概率值。他们认为如果三值语意论是对的,这剩下的概率值代表条件句没有真假的概率,也就是前件为假的概率。既然这剩下的7%远远小于前件为假的概率值,因此他们还是认为三值语意论无法解释这样的现象。令人费解的是,奥佛、伊凡士好像忽略了一件事,这7%的剩余概率值是条件概率者加上实质条件句者,再加上连言概率者的平均值。条件概率者和实质条件句者在理论上,本来就不会把概率值分配给条件句没有真假的情况。因此,一个合理的猜测是,这剩下的概率值全部都来自于连言概率者。这么一来,这剩余的概率值对连言概率者来说,会比奥佛、伊凡士所想像中的大上一倍以上(因为连言概率者只占40%左右),应该会更接近前件为假的概率才是。

更大的问题是,就算条件句为真的概率加上它为假的概率为1,也不能因此断定条件句就不能是三值语句。这问题来自于伊凡士等人和奥佛、伊凡士对于三值逻辑的看法太过于狭隘,他们认为三值逻辑就是把“没有真假”视为真值是未决的(indeterminate)。因此推论出,如果受试者对条件句采取三值语意论,就应该要把一些概率值分配给这些情况。笔者猜测,伊凡士等人心中的三值逻辑应该是指乌卡西威契(Jan Łukasiewicz)的三值逻辑系统([20])。由于乌卡西威契把没有真假视为未决的,因此,他用1/2来表示语句的第三个真假值,并用1代表真、用0代表假。由于排中律在乌卡西威契的理论下不会成立,因此,语句S为真的概率加上S为假的概率未必会等于1,这也是为何伊凡士等人觉得条件句的三值逻辑不应该让条件句为真的概率加为假的概率会等于1。

然而,并不是所有的三值逻辑系统都是如此。第三个值所代表的意思可能像布契法(Dmitri Bochvar)所说“没有意义的”(meanningless)或悖理的(paradoxical)([3]),或者像范佛拉森(Bas van Fraassen)把没有真假视为“真值缺口”(truth value gaps)([30])。两者对第三个值听起来和“不相干”似乎没有很大的冲突,而且在两者的理论下,排中律仍有可能成立。例如方恩(Kit Fine)对超值理论提出了一个逻辑系统,并论证在有语句有真值缺口下,排中律仍会成立。([11])布契法则是认为第三个值是没有意义的,但是对外部连接词来说,排中律也会成立。因此,伊凡士等人排除了三值语意论的可能性似乎言之过早,主张不相干和真假毫无关联不代表就要否认三值语意论。我们可以有一个三值逻辑系统,它把不相干视为和真假无关,而用第三个值没有真假来代表它。但是,许多心理学家们一直忽略这一个可能性,使得他们对条件句的概率议题上陷入了困境。

最后,笔者要厘清的一点是,如同心理学家们所察觉到,采取不同概率看法的人不代表就对条件句采取不同的语意论,这也是为何许多心理学家们想要用预定理论同时去说明条件概率说法和连言概率说法。但他们似乎没有察觉到另一个要注意的地方是,采取同样概率看法的人不代表就对条件句采取同样的语意论,也就是说,采取条件概率的受试者未必就代表同一个族群,因为他们未必对条件句采取相同的语意论。我们可以从图4中看到,无论是条件概率说法或连言概率说法的族群中,大多数的人都采取三值语意论,但不少人还是认为条件句非真即假。因此伊凡士等人的实验应该会得到以下的结果图:

图5

图5反映出图4的一个可能解释,有将近百分之六十的人认为条件句是三值语句,而在采取连言概率说法的受试者中,有将近百分之五十的人认为条件句是三值语句。

读者可能会质疑,那么为何在连言概率者之间,有超过一半的受试者看起来像是认为条件句是连言句呢?一个可能解释是,由于三值语句比较少见,因此受试者会很自然地认为所有语句不是真就是假。所以,在去除条件句为真的概率后,就是为假的概率。连言概率者认为在前件且后件为真时,条件句才为真,其它情况则“不为真”,而不为真很自然地会被归为“假”的情况。爱君腾认为连言概率者在看待条件句为假的概率时,是先算出条件句为真的概率,当他们被问说:“如果p,q为假的机会多高?”时,“他们接者进入自动导航:假是不真。某件事不为真的概率,是1减掉它为真的概率”。([7],第390页)

既然预定理论已无法同时说明条件概率说法和连言概率说法,也许,三值语意论才是条件概率者和连言概率者的最大公因数。伊凡士等人完全专注于连言概率者犯了哪些错误,既然他们的说法无法很好地去说明实验结果,也许我们该开始认为连言概率者根本就没有误解条件句,条件句为真的概率的确等于连言概率。就目前为此,笔者只是消极地指出这是有可能的,但下一节,笔者要给出更正面的论述来替连言概率者平反。首先,心理学家并没有正视条件概率说法会面临的一个严重后果——贫乏性结果(triviality results),这个由刘易士(David Lewis)对条件概率说法提出的挑战已让条件概率说法很难成立。然后,笔者会论证在三值语意论下,连言概率者的看法是完全正确的,而且这反而可以说明为何大部分的人会采取条件概率说法。

5 能避免贫乏性结果的三值语意论

许多心理学家坚持条件概率是条件句为真的概率,但这个说法从刘易士的贫乏性结果([18,19])出现后,一直受到严厉的挑战。贫乏性结果说假若我们把条件句的概率等同于与之对应的条件概率,必定会导致不一致的结果。帕立者(Guy Politzer)、奥佛和芭拉琴(Jean Baratgin)有意识到这样的挑战,于是他们想采取三值语意论来避免这样的结果。([26])帕立者等人采用德费尼提(Bruno de Finetti)的三值语意论,并把缺漏真值表视为是德费尼提表([26],第176页),德费尼提主张:

A和B是任意的两个事件(命题),我们会谈论到三值事件A|B(A给定B),它是被考量的逻辑本体:(1)真,如果A为真且B为真;(2)假,如果A为假且B为真;(3)无效,如果B为假。([5],第184页)

德费尼提所谓的“无效”(null)其实就是没有真假的意思,他说:

每当B被满足时,A|B为真或为假(1或0)。但是,除非B被满足,一个人无法说事件A|B为真,或事件A|B为假。由于它被考量的前提是真或假已不再成立,它是作废的或无效的。在我看来,这三个情况应该被视为分开的。([4],第170页)

德费尼提认为这样的想法也可以应用到打赌条件句上。

德费尼提从三值语意论把条件式打赌和条件概率联结起来,论证条件概率是我们打赌条件句时的重要依据。然而,这样的看法却没有获得太多人的青睐,以致没有获得更进一步地发展与讨论。帕立者等人的研究可以说是最早为条件句、打赌条件句和三值语意论之间的关联,提供牢固经验证据的心理学研究,它显示这三者之间的关系是非常密切的。帕立者等人甚至认为德氏这样的看法可以避免贫乏性结果,他们说:

贫乏性结果假定没有无效的情况,在非A的情况中,条件句“如果A,B”总是为真或为假,而因此从不会有真值缺口。当有真值缺口时,条件句“如果A,B”的概率可以是条件概率。([26],第178–179页)然而,这样的结论言之过早。如刘易士所指出:“并不是真和概率之间的关联导致我的贫乏性结果,而只是应用标准概率到条件句的概率造成的”。([18],第304页)

刘易士的意思是,不管条件句是不是三值语句,只要去说条件句的概率等于条件概率,而且又运用标准的概率法则在条件句的概率上,便无可避免地会得到贫乏性结果。德费尼提认为主观概率要依循标准的概率法则,否则会是不理性的。既然德费尼提支持标准概率,如果他也坚持条件概率是条件句为真的概率,那么支持他的人得进一步地说明这如何避免贫乏性结果,而不能只是宣称有真值缺口就不会有贫乏性结果。如哈耶克所指出,贫乏性结果的根源是条件概率能给出的值会远远超过非条件概率能给出的值([14]),这是因为条件概率是二元概率函数,而语句为真的非条件概率函数是一元概率函数。让笔者简单地说明一下哈耶克的想法。

一元概率函数是在对一个语句分配概率值,这样的分配方式是把一个语句为真的可能情况所具有的概率值加总而来。二元概率函数则是在对语句的序对——例如(B,A)——分配概率值,在给定A为真的条件下,B为真的概率。对每一个一元概率函数P(_),我们都可以找到一个二元概率函数P(_|T)与之对应,T代表是恒真句,因此,P(A)=P(A|T);P(B)=P(B|T)……。然而,二元概率函数所给出的值未必会等于某个一元概率函数给出的值,哈耶克给了一个简明的例子:

考虑公平的三张彩票,以及由三个语句“彩票i赢”,i=1,2,3所产生的布尔代数。令P被定义是作用在这个代数上的自然函数,它对这三个语句的每一个都分配概率值1/3。这样的后果是每一个布尔代数的成员都有一个1/3倍数的概率值。然而,很多条件概率不是1/3的倍数,例如,P(彩票1赢|彩票1赢或彩票2赢)=1/2。所以,有条件概率在非条件概率中找不到匹配。([14],第156页)

哈耶克戏称二元的条件概率和一元的非条件概率就像是两群去参加舞会的男女,条件概率的数量代表男生的数量,非条件概率的数量代表女生的数量,而男生总是会多于女生,因此,总是有些男生会找不到相对应的舞伴而必须当壁花,故称之为“壁花论证”。([14],第157页)

对于支持条件概率说法的心理学家来说,哈耶克会质疑的是,假如条件句的概率是P1(p→q)真的是条件概率P2(q|p),由于P1是一元概率函数,P2是二元概率函数,因此两者给出的概率值不可能总是相等。我们总是可以很轻易地找到P2(q|p)所给出的某个概率值x,而x不会是任何一个语句为真的概率值。换句话说,如果心理学家承认贫乏性结果的话,就不该支持条件概率说法,不管是否预设三值语意论与否。既然条件概率说法无法用来解释连言概率说法,本身又有贫乏性结果的困扰,笔者建议心理学家们应该反其道而行,试图从连言概率说法来解释为何会出现条件概率说法。

连言概率说法其实并没有心理学家想像中那样不可信,从德费尼提的三值语意论来看,只有在前件且后件为真时,条件句才为真,那么连言概率说法是很自然的。爱君腾事实上也认同此点,她说:

问题中“真”一词的出现可能触发了一个像以下的思考过程,你已被给定所有你可能有的相关数据……4个可能结果的概率。你已被问说条件句为真的机会,所以想必它有可能为真。在哪一个可能性中,“如果它是黄色,它有圆形”为真呢?嗯,如果结果是一张黄色和圆形的卡片被抽出,那个条件句为真。任何已猜想、打赌或预测“如果一张黄色卡片被抽出,它有圆形”的人,会被证实是对的。没有其它的结果会是如此,所以仅在第一个可能性成立时,那个条件句为真。对我来说,给定那个问题被问了,这是一个令人信服的思考。所以对我来说,那40个给了条件概率的人忽略了问题中“真”这个字,而直接跳到“如果p,q的机会有多高?”是可允许的行为;而那32个给了p&q的概率的人—聚焦于那个唯一的可能结果,如果它成立的话,我们可以说那个条件句为真—也是同样可允许的行为。([7],第389页)

爱君腾的看法是,由于实验设计的题目中是要受试者考量条件句“为真”的概率,连言概率者是受到问题中“为真”的影响,才回答连言概率,而不是说他们理解条件句就和别人不同,更不是犯了什么认知上的错误。笔者接下来要请大家考虑另一个可能性,那就是,连言概率说法不仅是“自然的”回答,而且有可能是“正确的”回答。

这样的想法来自于刘吉宴对于条件句的研究,他提出一个条件句的三值语意论,直接将p→q的概率等同于p∧q为真的概率。([32])另一方面,刘吉宴采取麦克德莫特(Michael McDermott)对亚当斯论题的解读([21]),把P(q|p)视为是p→q的可断说性,并把可断说性视为是对(语句为真,语句有真假值)分配概率值的二元概率函数。因此,对p→q来说,它的可断说性会是给定p→q有真假值的条件下,p→q为真的概率。由于p→q有真假值的条件是p为真,而p→q为真的概率是P(pq),因此p→q的可断说性会等于P(q|p)。换句话说,刘吉宴把连言概率当成是一元概率函数对p→q所分配的概率值,而把条件概率当成是二元概率函数对(p→q为真,p→q有真假值)所分配的概率值。

从刘吉宴的条件句理论来看,当受试者被问到条件句为真的概率时,他们是被要求从一元概率函数所给的概率值去回答,连言概率者给的正是正确的答案。但是连言概率无论在条件句的打赌上或推论上,并不扮演重要的角色,反而是条件概率这个二元概率函数比较实用。刘吉宴从打赌条件句的观点,试图替亚当斯论题提供一个合理的解读,论证条件概率P(q|p)是打赌p→q的公平赌率。概率和公平赌率在一般语句上是一致的,这导致大部分的人并不会特别注意到这两者在条件句中有所区分,而会依较有实用性的公平赌率来看待条件句。心理学家为条件句概率所设计的实验,意外地突显出这两者之间的区分。

由于刘吉宴把概率函数与可断说性函数—也就是一元概率函数和二元概率函数—加以区分,加上他对条件句的概率和可断说性都有一致性的计算方式,使得他可以免于贫乏性结果的攻击。7关于此点,刘吉宴已有另外的论文讨论(未发表),无法在这里详述。当然,要解决心理学目前对条件句概率所遭遇的困境,刘吉宴的理论未必就是唯一的解决方案,但至少他提供了一条全新的途径,也许可以为心理学家带来新的视野。所以,笔者建议心理学的研究应试着重新思考连言概率说法的可信度,并从三值语意论来发展可能的心理学理论。

6 结论

哲学家依赖于思想实验或诉诸直觉来解决条件句的问题,据此发展出许多条件句理论,也获得心理学家的赏识。无可否认地,心理学家从哲学上汲取了许多资源,他们现今所支持的预定理论主要来自于雷姆济测试和史东内克的想法。但很多时候,哲学家们的直觉会彼此冲突,常陷入无法说服彼此的局面。相对地,心理学家们可以透过严谨的实验去测试这些直觉,也许这也可以帮助我们解决一些直觉上的冲突,而能进一步去讨论更实质的问题。另外,实验也可能得到许多新奇的现象,有些是哲学家们无法光凭想像而获得的,同时存在条件概率者与连言概率者便是一个例子。它可以说是心理学实验的产物,这是哲学家们几乎没有想过的可能性,可是当心理学家一再得到相同的结果时,也许这就值得哲学家们去注意。这在某种程度上,是在帮助哲学理论的进展,换句话说,在条件句的探讨上,哲学家和心理学家可以说是有良性竞争的合作伙伴。

从另外一个角度想,哲学家们和心理学家们也可以说是在分工合作。心理学家可以针对哲学家提出的条件句语意论,去设计实验检视它是否可以被经验上的证据所支持,得到的结果可能会对现存的理论提出挑战,再反过来回馈给哲学家去修正之前的语意论。在这样的合作关系下,也许我们更有机会去解决条件句中一些困扰人们千年的难题。条件句不仅是哲学的专门领域,哲学家在这里并没有特权,心理学家或其它相关者,都有可能在这个领域做出实质的贡献。他们当然也试图要从哲学研究里找到恰当的理论来说明自己的研究成果,同样地,假如一个哲学家所提出的条件句理论无法说明其它领域的研究成果,它的说明力会显得薄弱许多。

在贫乏性结果出现之后,大家已意识到,条件概率不可能是条件句为真的概率,既然它不是条件句为真的概率,为何大多数的人还是会误以为它是?而且为何我们还是觉得人们采取条件概率说法是非常合理的事?条件概率究竟代表了条件句的什么面向?这也是心理学家需要面对的问题之一。心理学家反而打从一开始就支持条件概率说法而完全否认连言概率说法,认为受试者的认知能力不足才会采取连言概率说法,或者没有完全考量全部的可能性导致。认为连言概率者是误解了条件句的用法。但是这等于是说在人类之中,有4成左右的人或者无法理解条件句的用法,或者完全误解了条件句。这个代价太过于沉重,除非连言概率说法有完全不能接受的结果,否则我们不该太草率地放弃它。

笔者反过来主张连言概率者根本就不需要去考虑其它的情况,他们根本就没有犯任何错误。刘吉宴的三值语意论直接说明了受试者为何采取连言概率说法,间接说明受试者为何采取条件概率说法。连言概率者和条件概率者并不是两群对条件句采取不同语意论的人,而只是对条件句的概率采取不同解读的人。由于可断说性和概率常被混为一谈,使得大部分的人只是去比较P(pq)和P(p¬q)之间的比率,而得到条件概率P(q|p),误以为那是条件句为真的概率。所以,笔者结论,如果心理学家对条件句概率的研究只有条件概率说法和连言概率说法两个候选者,连言概率说法才是心理学家应该考虑的想法。毕竟,当你已经排除了不可能,不管剩下什么,尽管多么不可信,必定是真相。更何况,连言概率说法还受到不少的经验证据支持,在理论上也能够恰当地说明条件概率说法。

参考文献

[1] E.Adams,1965,“The logic of conditionals”,Inquiry:An Interdisciplinary Journal of Philosophy,8(1-4):166–197.

[2] E.Adams,1975,The logic of Conditionals,Dordrecht:Reidel.

[3] D.A.Bochvar,1939,“Ob odnom tréhznacnom isčislenii iéego priménénii k analiza paradoksov klassičéskogo rǎssirénnogo funkcional’nogo isčisléniá(On a 3-valued logical calculus and its application to the analysis of contradictions)”,Matématičeskij Sbornik,46(2):287–308.

[4] B.de Finetti,2008,Philosophical Lectures on Probability,Berlin:Springer.

[5] B.de Finetti,1995,“The logic of probability”,Philosophical Studies,77(1):181–190.

[6] V.Durrend-Guerrier,2003,“Whichnotionofimplicationistherightone?Fromlogical considerations to a didactic perspective”,Educational Studies in Mathematics,53(1): 5–34.

[7] D.Edgington,2003,“What if?Questions about conditionals”,Mind and Language, 18(4):380–401.

[8] J.S.B.T.Evans,S.J.Handley,H.Neilens and D.E.Over,2007,“Thinking about conditionals:A study of individual differences”,Memory and Cognition,35(7):1772–1784.

[9] J.S.B.T.Evans,S.J.Handley and D.E.Over,2003,“Conditionals and conditional probability”,Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition, 29(2):321–335.

[10] J.S.B.T.Evans,S.J.Handley and D.E.Over,2005,“Suppositions,extensionality, andconditionals:AcritiqueofthematerialmodelofJohnson-LairdandByrne(2002)”, Psychological Review,112(4):1040–1052.

[11] K.Fine,1975,“Vagueness,truth and logic”,Synthese,30(3):265–300.

[12] A.J.B.Fugard,N.Pfeifer,B.Mayerhofer and G.D.Kleiter,2011,“How people interpret conditionals:Shifts toward the conditional event”,Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,37(3):635–648.

[13] C.Gauffroy and P.Barrouillet,2009,“Heuristic and analytic processes in mental models for conditional:An integrative developmental theory”,Developmental Review, 29(4):249–282.

[14] A.Hájek,2012,“The fall of‘Adams’thesis’?”,Journal of Logic,Language and Information,21(2):145–161.

[15] C.Hoyles and D.Küchemann,2002,“Students’understandings of logical implication”,Educational Studies in Mathematics,51(3):193–223.

[16] P.N.Johnson-Laird and J.Tagart,1969,“How implication is understood”,American Journal of Psychology,82(3):367–373.

[17] W.KnealeandM.Kneale,1962,TheDevelopmentofLogic,Oxford:OxfordUniversity Press.

[18] D.Lewis,1976,“Probabilities of conditionals and conditional probabilities”,Philosophical Review,85(3):297–315.

[19] D.Lewis,1986,“Probabilities of conditionals and conditional probabilities II”,Philosophical Review,95(4):581–589.

[20] J.Łukasiewicz,1930,“Philosophical remarks on many-valued systems of propositional logic”,in S.McCall(ed.),Polish Logic 1920–1930,pp.40–65,Oxford:Clarendon Press.

[21] M.McDermott,1996,“On the truth conditions of certain‘if’-sentences”,The Philosophical Review,105(1):1–37.

[22] M.Oaksford and N.Chater,2007,Bayesian Rationality:The Probabilistic Approach to Human Reasoning,Oxford:Oxford University Press.

[23] M.Oaksford and N.Chater,2003,“Conditional probability and the cognitive science of conditional reasoning”,Mind and Language,18(4):359–379.

[24] K.Oberauer and O.Wilhelm,2003,“The meaning(s)of conditionals:Conditional probabilities,mental models,and personal utilities”,Journal of Experimental Psychology:Learning,Memory,and Cognition,29(4):680–639.

[25] D.E.Over and J.S.B.T.Evans,2003,“The probability of conditionals:The psychological evidence”,Mind and Language,18(4):340–358.

[26] G.Politzer,D.Over and J.Baratgin,2010,“Betting on conditionals”,Thinking and Reasoning,16(3):172–197.

[27] F.P.Ramsey,1990,“Truth and probability”,in D.H.Mellor(ed.),F.P.Ramsey: Philosophical Papers,pp.52–94,Cambridge,UK:Cambridge University Press.

[28] A.Sevenants,W.Schroyens,K.Dieussaert and W.Schaeken,2006,“The truth about possibilities-based and truth-based truth table tasks”,in B.Bara,L.Barsalou and M. Bucciarelli(eds.),Proceedingsof the28thAnnualConferenceofthe Cognitive Science Society,pp.2141–2145,Stresa,Italy:Annual Conference of the Cognitive Science.

[29] A.J.Stewart,M.HaighandE.Kidd,2009,“Aninvestigationintotheonlineprocessing of counterfactual and indicative conditionals”,The Quarterly Journal of Experimental Psychology,62(11):2113–2125.

[30] B.van Fraassen,1966,“Singular terms,truth-value gaps,and free logic”,Journal of Philosophy,63(17):481–495.

[31] P.C.Wason,1966,“Reasoning”,in B.M.Foss(ed.),New Horizons in Psychology, pp.135–151,Harmondsworth:Penguin.

[32] 刘吉宴,“亚当斯论题与指示条件句的三值语意论”,政大哲学学报(台湾),2014年第32卷,第1–56页。

(责任编辑:潘琳琦)

Conditional Probability,Conjunctive Probability and Defective Truth Table

Chi-Yen Liu

Department of Philosophy,Graduate School of Letters Yoshidahonmachi, Kyoto University

liuchiyen@gmail.com

B81

A

2016-12-20

In psychological studies of probability of indicative conditionals,three significant resultsemerge.First,mostpeoplebelievethattheprobabilityofanindicativeconditional is the corresponding conditional probability,or P(A→B)=P(B|A),which we call“conditionalprobabilityhypothesis”.Second,afewpeoplebelievethattheprobabilityof an indicative conditional is the probability of the conjunction of its antecedent and consequent,or P(A→B)=P(AB),which we call“conjunctive probability hypothesis”. Finally,most people have a defective truth table for indicative conditionals,with three truth values instead of two.But these three results cannot be all true.Most psychologists try to defend that P(B|A)is the probability of A→B,and they try to explain away why not a few people take conjunctive probability view about the probability of A→B.

This paper argues for the opposite.I defend that conjunctive probability hypothesis is correct,and try to explain away why people take conditional probability view.I give two reasons to support this claim.First,conditional probability hypothesis cannot be correct because of triviality results.Triviality results have told us that P(B|A)≠ P(A→B).Second,basedondefectivetruthtable,Liucanprovidea3-valuedsemantics for indicative conditionals which implies conjunctive probability and show that P(q|p) isthefairbettingquotientofbettingonp→q.(Liu,2014)So,Iconcludethatconjunctive probability hypothesis is more plausible than conditional probability hypothesis.