“东方第一大港”的前世今生

孟丰敏

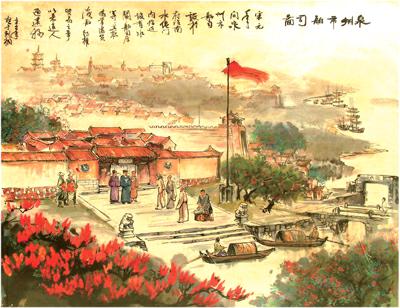

“东方第一大港”,曾有“市井十洲人”“涨海声中万国商”之盛景

泉州已被列为21世纪海上丝绸之路先行区,而唐垂拱二年(公元686年)建造的开元寺作为泉州申遗的遗产点之一,也重新被世界所关注。

泉州最早开发于周秦两汉,公元260年始置东安县治,唐朝时为世界四大口岸之一,被马可·波罗誉为“光明之城”,宋元时期为“东方第一大港”,曾有“市井十洲人”“涨海声中万国商”之盛景。

泉州和福州的名称曾交替使用

隋朝开皇九年(公元589年),福建历史上首次出现“泉州”名称,是福州地区的名称。隋大业二年(公元606年),泉州(即如今的福州地区)改名为闽州。唐太宗继位后全国州县合并為省,地理区划分为十道。福建属岭南道,下辖泉州(治所在今福州)、丰州(治所在今泉州)。

公元700年,今天的泉州市区设置武荣州,辖南安、莆田、龙溪、清源四县。武荣州的州衙在哪里呢?据考证是今天泉州市鲤城区的中山公园旧体育场一带。当时州衙前开辟南大街为市。州衙旁建造了六曹都堂署及参军厅。不久后,该地区建造了一座城,名为唐城。此后武荣州脱离了福州管辖,而那时福州的名称仍是“泉州”。

唐景云二年(公元711年),武荣州改称泉州,隶属闽州(福州)都督府。泉州建制自此始。此后凡称“泉州”,即指今之泉州。天宝元年(公元742年),唐朝廷下诏改州为郡,泉州易名清源郡。乾元元年(公元758年),清源郡复为泉州,从此泉州不再易名。

由此可知,在明朝前,泉州的曾用名有南安郡、丰州、武荣州、清源郡。而福州的曾用名更多,有泉州、晋安郡、闽州、丰州、长乐府、福建路、福安府等。

福州和泉州的名称交替使用问题,导致后代学者考证泉州历史时出现了不少麻烦。

比如,德国学者恩勒特撰写的《走近泉州》中说:“……‘云山百越路,市井十洲人……泉州的居民至今以此诗句为骄傲——我这么说要冒着在那里不受待见的危险——它所描写的是否真的是这个城市,这一点也不确定。因为很遗憾当时城市的名称变化无常,有可能这里所说的是省城福州,而不是我们诺伊施塔特的伙伴城市,但这并不一定意味着当时泉州的状况与此不同。可以肯定的是,到9世纪中叶,福州已经是这个地区的政治中心,但此后泉州迅速发展起来,到10世纪末,泉州港至少已经成为这个地区最大的港口,甚至可能是中国南部最大的港口。”

宋元时期繁盛起来

2017年5月初,笔者到泉州后渚港参观,从鲤城区的水门巷沿江一路来到后渚港,在此处的海边,看到一块石碑上写着“马可·波罗出航处”。

1291年,意大利旅行家马可·波罗奉忽必烈之命,率十四艘四桅十二帆的巨船从泉州的刺桐港(今后渚港)扬帆出海,护送阔阔真公主去伊利汗国完婚。完成任务回到泉州后,马可·波罗从刺桐港返回欧洲,结束了东方的旅程。

在《马可·波罗游记》中,他说,泉州港与埃及亚历山大港齐名,被誉为“东方第一大港”,是当时世界性的经济文化中心。

在后渚码头工作的戴师傅告诉笔者,泉州之所以能有宋元时期“东方第一大港”的美称,与100多个国家和地区贸易通商,与泉州港特有的优良自然条件是密不可分的,“泉州湾适合避风、避浪、避水流,能安全停泊,曾以四湾十六港闻名于世,如今又开发了湄洲湾肖厝深水良港,是非常好的贸易港口。”

马可·波罗是在元初来到泉州的。泉州为何在宋元时期突然繁盛起来?

这或许与科技的发展有关。元朝历史记载中提到了海上指南针的运用及航海技术的发展。但其实不仅如此,其兴盛或许与古代海上丝绸之路的贸易中断有关。

据历史记载和国外专家分析,海上丝绸之路的结束源自几种情况,而唐朝安禄山叛乱和黄巢起义导致正常有序的贸易环境被破坏,也是原因之一。

黄巢起义令唐朝唯一设置市舶司(海关)的广州和福州都饱受战争之苦,而位于台湾海峡的深水良港城市泉州从此获得外国商人的青睐。

在《唐书》和《宋史》中,都有外国商人和印度佛教僧侣从泉州坐船返回家乡的记录。

南宋时,宋朝廷设在杭州,靠近杭州的泉州作为独立的备选港口在国际市场上有了更稳固的地位。

泉州港“失而复得”

繁荣的经济促进了泉州城市区域面积的扩展。早在公元1000年左右,泉州的新城墙总长度已达到10公里,城门从四座变为七座;各种宗教组织在泉州建寺,到1009年,这里已经有了清真寺和阿拉伯建筑风格的伊斯兰教寺。不仅如此,1138年到1151年间,泉州建造了一座长达2070米、总重量达25吨的花岗岩石桥,名为“安平桥”。直到20世纪,它一直是中国最长的桥梁。

可另一个问题是:泉州为何在明以后开始衰败呢?

泉州的衰败,主要是因为港口的衰败。尽管明朝时曾出台对海事进行一些限制的政策,但对泉州港影响最大的是清朝的“闭关锁国”政策。

清乾隆年间,朝廷宣布停止宁波、泉州、松江三个海关的对外贸易,只留下广州海关允许西方人贸易。

泉州海关的何斌士说,泉州的衰败与泉州港的衰败呈现了极为强烈的正相关性,可以说,“泉州城与泉州港唇齿相依,港兴城兴,港亡城亡”。

1983年1月1日,泉州港正式恢复对外籍船舶开放,被国务院批准为全国24个对外开放港口之一。

截至2015年底,泉州港已与世界30个国家和地区有海运往来。而2016年至2018年的三年内,泉州市将投资300亿元完成港口及配套设施建设,努力将泉州港建成海峡西岸经济区现代综合交通运输枢纽港。

泉州海关关长张秀清介绍说,泉州关区对外经贸往来密切,民营经济非常活跃,目前泉州关区有海关注册备案企业12000余家,各类海关监管点23个,与世界上180多个国家有贸易往来。

“东方第一大港”的重要见证

2016年8月29日,国家文物局召开的海上丝绸之路申报世界文化遗产工作会议明确,泉州列入海上丝绸之路申遗的首批遗产点有14个,但位于水门巷的泉州市舶司遗址未列入其中。

福建市舶机构,两宋称提举市舶司,元明改为市舶提举司。明前期,市舶司的职责有四项,管理朝贡贸易、征收关税、管理中外互市貿易、查禁民间商人的海外贸易。为了打击走私贸易,市舶司甚至有调动军队的权力。

穿过狭窄的水门巷,笔者见到了久负盛名的“福建市舶司”,也见到了住在水门巷的泉州历史学者、中国当代文博专家刘志成。

据刘志成介绍,这座建于宋朝的福建市舶司面积比开元寺更大,除市舶司的主体建筑外,还有福建市舶提举司、仓库、市舶司官员住宅等诸多附属建筑。

不止水门巷,附近还有马坂巷、舶司库巷,这些表明了当年这里巨大的货物仓储量,以及往来马车装卸停留的繁忙景象。

到了明末,这些建筑被洪承畴占用。洪承畴拆除福建市舶司建筑时,瓦片、砖块堆成了山。这里因此有了“洪厝山”的名称,居民也多数姓洪。

当年市舶司外的破腹沟是一条宽阔的河流,能直通晋江。宋至明时,远洋商船的货物,可通过小船,沿晋江、破腹沟、水关、濠沟直达市舶司衙门报关。

沧海桑田,破腹沟如今真的成了一条狭窄又干涸的水沟,那些桑田也变成了民居建筑。如果没有人带路,很难找到隐藏在老城深巷、杂乱民宅中的不起眼的福建市舶司建筑。

令人感动的是,这座重要的历史建筑能保存至今,靠的是周围居民自发的捐款。

张秀清说,在2003年,市舶司遗址周边的热心居民和群众自发组成了“市舶司保护小组”,经泉州市政府批准,市舶司遗址交给水门社区保护小组管理,并一直延续至今。

“目前文保小组成员大都年岁已高,人数也由当时的7人到如今只剩下二三人在岗坚守,保护工作的延续面临青黄不接的困境。”张秀清说。

笔者来这里时,见到了两位六十多岁的老人,他们都是“市舶司保护小组”的成员,其中的吴秀满老人曾工作于泉州海外交通博物馆,退休后长期在此义务工作。

作为市政协委员,泉州海关关长张秀清2017年再次提交提案,建议将泉州市舶司保护和修缮工作列入《2017年泉州市建设21世纪海上丝绸之路先行区重点项目》建设范畴,同14个海上丝绸之路申遗的遗产点或作为海上丝绸之路申遗的关联点一同进行文物本体修缮和周边环境整治。

在他看来,泉州市舶司遗址作为全国目前唯一保留下来的“古海关”遗址,是泉州作为“东方第一大港”城市的重要历史见证,亟需加大保护和修复工作力度。