习作教学目标制定的有效策略

何德芬

习作教学存在“教师教学无序,习作训练低效,学生自由生长”的现状,主要原因就是老师们对教材认识不够深入和全面。教材是实现课程目标的凭借和载体,只有了解了习作教材的呈现特点和编排体系,才能更科学地制定每一次习作课的教学目标,更好地实现用教材来教、科学有序地练。

上海师范大学王荣生教授指出,“中小学语文课几乎没有写作教学”,一方面中小学习作教学课时被严重挤占,学生习作练习难以得到保障,另一方面习作教学收效甚微,教写作或不教写作效果其实差不多,教师对学生的习作指导不得力。笔者对大量的习作教学常态课进行分析,发现教师对学生习作指导不得力,其根本原因在于习作教学目标制定存在问题。习作教学目标普遍存在虚化、泛化的现象,导致教师在课堂上的习作指导与习作评价没有方向,没有着力点,学生在习作课上得到的帮助非常有限。

怎样才能制定出科学恰当的习作教学目标,提升目标导向的习作教学课堂实效呢?在这里仅以叙事类习作为例与大家做些交流。写好一件事,是小学生习作首先要练好的基本功,又是写人、写景、状物的基础。因此,教师只有引导并帮助学生掌握记事的基本规律和方法,才能为促进学生表达能力的提升,打下良好的习作基础。

一、把握课标要求,依“标”制“标”

華东师范大学崔允漷教授指出,要解决好课程标准、教学与评价两张皮的问题。

只有准确把握课程标准,才能科学地制定教学目标,才能让课堂教学紧紧围绕课程标准去实施。

语文课程标准的“总体目标与内容”中对习作的要求是,“能具体明确、文从字顺地表达自己的见闻、体验和想法。能根据需要,运用常见的表达方式写作,发展书面语言运用能力”。课标对习作教学的要求具有普适性,没有对叙事类作文提出具体明确的要求。在第一学段“目标与内容”中指出,“对写话有兴趣,留心周围事物,写自己想说的话,写想象中的事物。在写话中乐于运用阅读和生活中学到的词语”。这个要求就是学生只要想写就好,写什么都行。在第二学段“目标与内容”中指出,“观察周围世界,能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象,注意把自己觉得新奇有趣或印象最深、最受感动的内容写清楚”。“不拘形式”“写见闻、感受和想象”意在降低习作难度,让学生乐于表达;“新奇或印象最深、最受感动的内容”意在引导学生学会选择;“写清楚”是中段对学生习作的基本要求,也是写一件事的基本要求。在第三学段“目标与内容”中指出,“能写简单的记实作文和想象作文,内容具体,感情真实。能根据内容表达的需要,分段表述”。其中“写简单的记实作文”包含了叙事类作文,在第二学段把一件事“写清楚”的基础上,增加了“内容具体,感情真实”的要求。同时,在第三学段阅读教学目标中提出“能简单描述自己印象最深的场景、人物、细节”,在“口语交际”目标中提出“能清楚明白地讲述见闻,说出自己的感受和想法”,这些提法对第三学段“叙事类”作文目标要求有一些参考作用。

简言之,第一学段写话的要求是“乐于表达,学词学句,连句成段”。第二学段习作的要求是“学会观察,不拘形式,清楚表达,乐于分享”。第三学段习作的要求是“内容具体,感情真实,分段表述,有读者意识”。从上面的分析中不难看出,习作教学课程总目标和学段目标都是比较宏观的,各类习作通用,并没有分门别类地指出写景、状物、写人、记事等习作的目标要求。这就需要教师心中装着大“课标”,再分门别类地系统研究,恰当分解,化整为零,把大目标分解成一个个能促进学生有效学习的小目标,作为每次习作训练的教学目标。学生通过一个个小目标的学习、掌握,逐步达成大目标,最终达到课程标准的要求。

二、梳理教材体系,按“序”制“标”

习作教学存在“教师教学无序,习作训练低效,学生自由生长”的现状,主要原因就是老师们对教材认识不够深入和全面。教材是实现课程目标的凭借和载体,只有了解了习作教材的呈现特点和编排体系,才能更科学地制定每一次习作课的教学目标,更好地实现用教材来教、科学有序地练。

(一)关注教材呈现的内容

如,人教版三年级下册第五单元习作教材内容是这样的,“这次习作,要在口语交际的基础上,用一两件事,写写父母对自己的爱,也可以写发生在自己和父母之间别的感人的事,要表达真情实感,写完以后,读给爸爸、妈妈听,根据他们的意见,再认真改一改”。其中,“用一两件事,写写父母对自己的爱,要表达真情实感”是对本次习作内容的要求, “写完以后,读给爸爸、妈妈听,根据他们的意见,再认真改一改”属于注意事项。再如,人教版五年级下册第四单元习作要求是这样表述的,“在口语交际基础上,选择一件令你感动的事写下来。内容要具体,语句要通顺,感情要真实。题目自己定,写完以后,要认真改一改”。其中,“一件令你感动的事”是对这一次习作的内容要求,“内容要具体,语句要通顺,感情要真实”是课程标准第三学段提出的习作要求。“写完以后,要认真改一改”是本次习作的注意事项。

综观小学阶段各版本关于写事的习作教材,呈现给老师和学生的几乎都是两个方面,一方面着重在界定“写什么事”,即对习作内容的一个提示和要求,如“有趣的事,感人的事,成长的事,相互关爱的事,第一次做的事” 等,有的加上了课程标准的学段要求;另一方面就是提出一些注意事项,比如,“写好后读给同学听一听,相互修改”等。而在本次叙事的习作练习中要重点关注哪一方面的训练,从习作教材内容上并没有提示。这是我国习作教材自身的特点,老师们应对此有清醒的认识。如何确定每一次叙事类习作的教学目标,建立比较科学的叙事类作文训练序列,正是教材留给广大教师的自主创造空间,有待于老师们在教学实践中去探索。

(二)梳理教材编排的体系

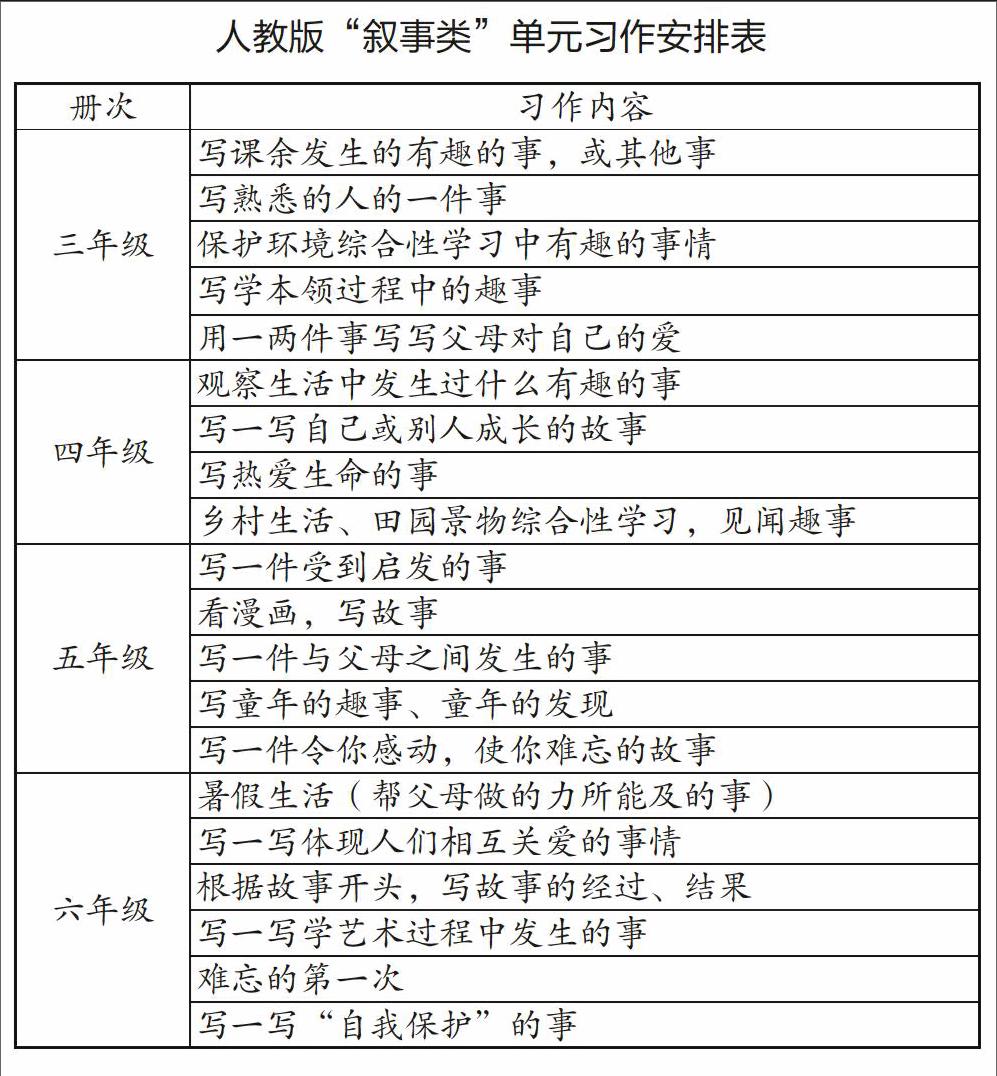

要确定每次习作训练的点,首先要对教材中叙事类习作的部分编排有整体把握,理清叙事类习作在小学教材中的编排顺序,才能科学分解,自主建构,有序落实。以人教版的叙事类习作安排为例:

从上表中可以看出,人教版教材从三年级到六年级先后安排了20次写事的习作练习。这些练习分布在不同年段不同年级,那各年级的习作又有什么不同的层次和要求呢?这些都需要老师们结合课程标准和学生身心特点等进行整体思考,全面规划。上海师范大学吴忠豪在其总主编的《小学语文教学内容指要——写话·习作》一书中指出:三年级要求把自己感兴趣的、愿意写的事写下来,写清楚事情的发展过程;四年级在写清楚事情发展过程的基础上,可以在重点内容“写具体”方面提出要求;五、六年级强化寫具体的要求,并提出了“感情真实”的要求,引导学生寓理于事,融情于事,更关注真实感受的表达,更倾向读者意识的唤醒,并能主动运用平时积累的语言材料。可见,中高年段关于写事的要求是呈螺旋上升逐步提高的。

(三)规划习作教学的训练点

把握了各年级叙事类习作的相同点和序列关系,还需要进一步细化分解、梳理出叙事类习作的训练点,教学时才能做到心中有课标,心中有年段,心中有教学点,才能循序渐进地把训练点落实到习作教学目标中,进行更有针对性、序列性的习作教学指导与评价。

比如,中段如何写清楚事情的起因、经过、结果;怎样把印象深刻的部分写清楚;如何选择有趣的事;如何写出事情的“趣点”?再如,高年级,老师不断要求学生“描写具体”“描写生动”,但是如何才能做到描写具体、生动呢;本次习作要着力在哪一点上去教给学生写具体、写生动的方法技巧呢?是“把瞬间发生的事展开来写”,还是“把综合性的事情分解开来写”;是“写好事情过程中的‘慢镜头‘特写镜头”,还是“写好事情过程中的连续动作”;是“直接抒发内心感受”,还是“借助环境描写、景物描写抒发情感”。只有这样不断反思,在对课标和教材有整体把握的基础上,对课标要求进行有效解读,并把教学点确定到每次习作教学目标中,在目标引领下落实训练,才能让学生在每一次的习作教学中有所得、有所悟、有所增长,学生对习作课的兴趣才越来越浓厚,学生的习作信心才能不断增强。

三、分析学生需求,以“学”定“标”

王荣生教授指出:写作课程应当基于学情,这是变革写作课程极为重要的取向。学生的学习永远不是零起点,一切有效的教学都必须建立在已有知识的背景之上。习作教学目标的制定一定要基于学生的学习需求,找到学生的最近发展区,才能避免与以往的习作简单机械地重复,让学生在原有水平之上有所生长,有所发展。

比如,郑桂华老师执教的习作课《描写的奥秘》,老师让学生描写图片内容。第一个孩子很认真很热情地写道:两只青头鸭,结伴在碧绿的江水上嬉戏;它们淋浴在早春的阳光中,欢快地叫着,互相在水上追逐,拍打着翅膀,溅起珍珠似的水花;真是春江水暖鸭先知。

台下听课者传出一片掌声,大家都认为学生已经写得很好了。但郑老师却让同学们仔细对照图片和那位同学的描写。同学们一看才发现,他写的和照片上的图像完全不一样。上台写作的同学,很会用修辞,写了很多图片上没有的,而对于图片上的实际事物却视而不见。郑桂华老师及时敏锐地发现了这一现象。为此,教会学生“有什么写什么”就成为这堂课的基本目标。因为学生的语言能力很强,单纯的语言表达教学,已经可以不作为教学目标了,而学生在描写中喜欢“想当然”是其主要不足,甚至为了所谓的“生动”不惜无中生有。郑桂华老师所确定的目标完全依据学生的写作实际。如果我们都努力地像郑桂华老师一样,根据学生的学情,找到每次习作中有针对性的训练点,才能让学生对描写的认识,一步一步由不知到知,描写的方法技能由不会到会,逐渐形成会描写的能力。

王荣生教授指出,写作教学就是要研究学生的写作状态和写作样本,根据学生的写作状态和写作样本,确定最近一个阶段写作重心和要突破的目标,这样才能真正帮助到学生。因为习作能力的形成本身就是在习作练习中一个个习作方法的不断叠加、生长和反复运用而成的。

综上所述,根据课程标准的要求、教材的编排体例、学生的学情分析等方面,综合考虑,精准确定每一次习作训练的教学目标,以目标引领习作、指导习作、评价习作,循环往复,才能真正提高学生的习作能力,促进学生语文核心素养的发展。

作者单位:重庆市江津区教育科学研究所

——依托《课程标准》的二轮复习策略