广西北海滨海国家湿地公园互花米草治理试验研究*

王广军,邓秋香

(广西北海滨海国家湿地公园管理处,北海 536000)

广西北海滨海国家湿地公园互花米草治理试验研究*

王广军,邓秋香

(广西北海滨海国家湿地公园管理处,北海 536000)

互花米草作为外来入侵生物,繁殖力强,蔓延速度快,严重威胁滨海湿地生态安全。文章以广西北海滨海国家湿地公园为试验基地,采用人工挖除、喷施药剂及综合治理3种方式治理互花米草,通过对比分析得出综合治理方式效果显著,以期为其他地区治理互花米草提供借鉴。

互花米草 治理试验 湿地公园 广西北海

1 引言

互花米草是潮间带滩涂生长的一种多年生的禾本科米草属植物,原产美国东南沿岸。由于其耐盐碱、耐潮汐、繁殖能力强,根系发达等特点[1],曾被认为是保滩护堤、促淤造陆的最佳植物。但又因繁殖力强,蔓延速度快,不仅会导致航道淤塞,还会不断侵占本土生物空间,致使滨海生态失衡[2]。互花米草的入侵与蔓延扩散,破坏了当地的生态环境,降低了本土生态系统多样性,给当地带来巨大经济损失[3]。2003年国家环境保护总局将其列为第一批外来入侵物种。

基于互花米草给当地带来的危害较大,各地对互花米草的治理进行不断尝试。目前,针对互花米草的治理方法有物理防治、化学防治、生物防治等。生物防治方法,治理周期长,见效慢,因此,文章以广西北海滨海国家湿地公园为例,在公园内设置4个样点,采用物理与化学防治方法治理互花米草。

2 试验区概况

广西北海滨海国家湿地公园位于广西壮族自治区北海市银海区,包括鲤鱼地水库及其周边部分缓冲区域,园博园水系,冯家江及其沿岸50~200 m缓冲区域,冯家江入海口至大冠沙海堤沿岸红树林以及浅海区域,总面积2 009.8 hm2。湿地公园主要以鲤鱼地水库、冯家江以及完整的潮间带红树林为主体,是典型的南部沿海“库塘—河流—近海”复合生态系统。湿地公园内互花米草分布在浅海区域及冯家江入海口面积约2.67 hm2。试验区位于湿地公园内浅海区域中冠沙,地理坐标为21°24′56″N,109°11′07″E。试验区互花米草分布较为集中约0.33 hm2,其中有部分区域较为封闭。该区域年均气温22.6℃,年降雨量为1 683 mm,pH8.74盐度27‰,终年无霜,年平均相对湿度为81%。

3 材料与方法

3.1 试验材料

背负式喷18L农用电动喷雾器、黑色篷布、黑色膜布、铁锹、锄头、小型挖掘机、10.8%高效盖草能等。

3.2 试验方法

3.2.1 化学药剂处理法

此方法主要是通过喷施化学药剂来防治互花米草[4~5]。化学药剂采用陶氏益农牌的10.8%高效盖草能(10.8%高效氟吡甲禾灵乳油)。在喷施化学除草剂前先对互花米草进行刈割,等重新生长的互花米草高度达到0.2~0.3 m时进行配药,每667 m2用量为100 ml的10.8%高效盖草能加适量的洗衣粉,背负式机动喷雾器喷施。当第1次喷药后从根部重新长出的互花米草再次达到上述高度时再次进行喷药,共喷施3次。此方法在较为封闭的区域进行,面积约为700 m2。

3.2.2 刈割覆盖遮光法

此方法属于物理防治法的一种[6],首先对互花米草进行刈割,留下根茎部分不得超过3 cm。其次,采用不透光线的纤维布或其它遮光的材料进行覆盖,该试验选用黑色篷布,篷布上层再用黑色膜布进行遮盖。最后,在目标互花米草群丛周围挖深约50 cm的环状沟,环状沟的作用一是防止互花米草地下茎扩散,二是方便掩埋黑色篷布和膜布的边缘。试验区面积为1 400 m2。

表1 化学药剂试验对比

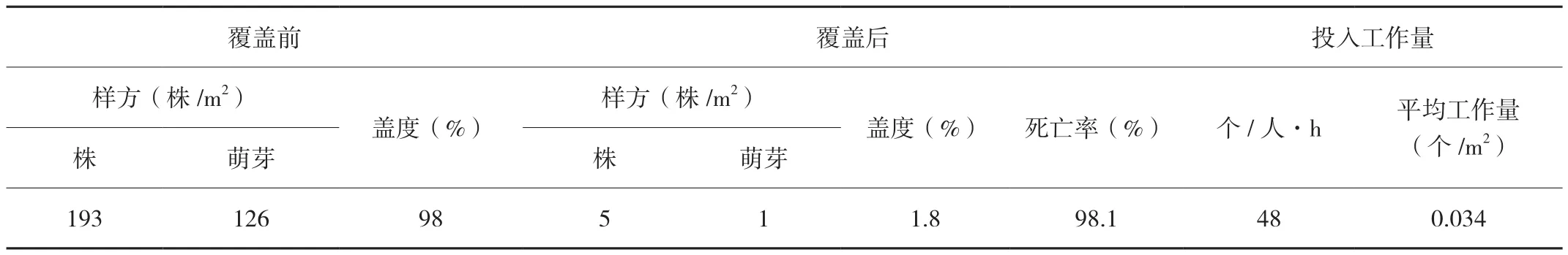

表2 覆盖遮光试验对比

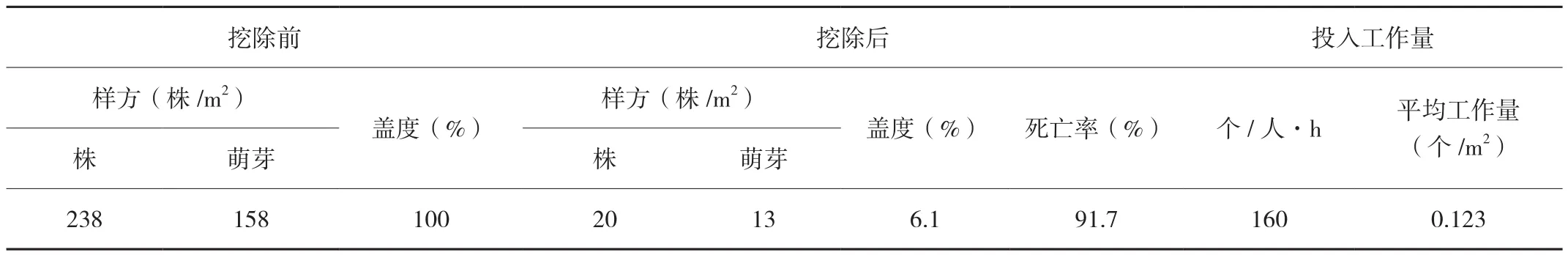

表3 人工挖除试验对比

表4 3种试验方法对比

3.2.3 人工挖除法

试验区面积为1 300 m2,该方法是最原始且有效的方法,可有效去除或杀死新生的小种群或单个植物,或者成熟种群边缘扩散形成的小斑块。先对互花米草进行刈割,再通过人工挖取草根,运离现场,进行晒干、焚烧处理。同时为达到理想效果该方法结合水淹,利用海水对挖除区进行水淹处理[7]。

4 结果与讨论

4.1 试验结果

3种试验方法在同一区域环境条件下同时进行,自2016年4月实施,10月检验结果,时间跨度为6个月。在试验中投入的工作量以平均每人每小时的工作量为单位(个/人·h)。

采用化学药剂处理法对试验区的互花米草进行3次喷药治理,投入20个工作量。防治面积为700 m2。治理后互花米草的盖度降到14%,死亡率达87%(表1)。

采用覆盖遮光治理法对互花米草进行刈割覆盖,试验区面积为1 400 m2,投入工作量48个,试验结果见表2。

人工挖除法治理面积为1 300 m2,投入工作量160个,试验结果见表3。

4.2 试验结果对比分析

化学药剂法、覆盖遮光法及人工挖除法试验结束后,将3种试验结果进行对比见表4。

从试验结果来看覆盖遮光法死亡率最高达98.1%,且平均工作量为0.034,主要是因为刈割后的植株上面有黑色篷布和膜布覆盖,植株光合作用能力下降,且试验区每日均有潮水淹没又致使植株呼吸不畅。同时该区域气温高,黑色覆盖层又吸热。因此在高温、高热、光合作用能力低及呼吸不畅的情况下,植株死亡率高治理效果显著。化学药剂法死亡率为76.4%,平均工作量为0.028。此方法虽然工作量小但治理效果在3种方法中最低。

主要是因为该区域每日均有潮水,海水会稀释喷施的药剂,造成药力下降。同时该方法虽然是采用低毒的药剂,但多少会对海洋生物造成一定的影响,因此不建议使用。人工挖除法死亡率为91.7%,平均工作量为0.123。该方法效果明显,但是工作量大,主要是因为互花米草根系发达,长达50~100 cm,且根系相互交缠,人工挖除费时费力。因此不宜选用该方法治理规模面积的互花米草。

5 结语

互花米草蔓延速度快,潜在危害大,及时对其进行防治意义重大。国内外学者对互花米草的防治研究已开展多年,防治方法也多样。无论采用何种方法治理都应该根据实际情况、有针对性选取经济、有效且环保的治理方法。

文章通过3种互花米草治理试验,结果表明在广西北海滨海国家湿地公园内防治互花米草覆盖遮光法死亡率最高达98.1%,平均工作量为0.034。在3种试验方法中治理效果最为显著,工作量适中且不会对海洋生物构成毒害对环境影响较小,因此在北海滨海湿地公园内防治互花米草宜选用覆盖遮光法。该方法适合规模面积的互花米草治理,同时也为同广西北海滨海国家湿地公园有相似环境条件下的其他区域治理互花米草提供借鉴经验。

[1] 仲崇信.近年来米草研究概况—米草的应用研究.北京:海洋出版社,1992∶1~13

[2] 李加林.互花米草海滩生态系统及其综合效益.宁波大学学报(理工版),2004,3(17):38~42

[3] 邓自发,安树青,智颖飙,等.外来种互花米草入侵模式与爆发机制.生态学报,2006,26(8):2678~2686

[4] 王蔚,张凯,汝少国.米草生物入侵现状与防治技术研究进展.海洋科学,2003,27(7):38~42

[5] 许珠华.福建治理互花米草治理研究.海洋环境科学,2010,29(5):767~769

[6] 赵相健,柳晓燕,宫璐,等.刈割加遮荫综合治理互花米草.生态学杂志,2014,33(10):2714~2719

[7] 肖强,郑海雷,叶文景,等.水淹对互花米草生长及其生理影响.生态学杂志,2005,24(9):1025~1028

广西北海滨海国家湿地公园外来有害生物防治(201503)