我国洗涤剂行业质量调研报告

文/顾宇翔

【行业调研报告】

我国洗涤剂行业质量调研报告

文/顾宇翔

洗涤用品从诞生之初就是为人们追求洁净、健康和时尚的生活提供保障的。随着社会不断地发展进步,人们对洁净、健康和时尚生活方式的追求也不断升级,从而带动洗涤用品行业步入了发展和升级的快车道。国民经济发展,国内洗涤用品产量也随之不断增长,产品种类不断丰富。2013年我国合成洗涤剂产量突破1 000万t,近5年年均增长率约为10%。其中:合成洗衣粉产量达到约440万t,近5年年均复合增长率约4%;液体洗涤剂(包括餐具洗涤剂、洗衣液、硬表面清洁剂等)产量超过560万t,年均复合增长率为15%;肥(香)皂近年来产量基本稳定,维持在90万t左右。2015年我国合成洗涤剂产量已超过1 200万t,未来几年,我国洗涤用品行业将依然呈现快速发展的态势。

一、我国洗涤剂安全质量现状

我国洗涤产品生产企业集中分布在沿海省份,以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海经济带最为集中。这些地区交通便利、消费水平相对中西部地区高,珠江三角洲是我国最多、最大的洗涤产品生产地;其次,是江浙沪两省一市,以上两个地区的企业占全国总数的半数以上。

1.产品监督抽查质量状况

近年的抽查统计数据表明,大多数企业生产的产品质量有保证。特别是一些大中型企业产品质量普遍较好,能够按照企业质量管理体系要求,严格管理,规范操作,按照标准要求组织生产,卫生状况良好,产品质量稳定,市场占有率较高,是消费者的首选产品。但是,部分企业还是存在一定问题,暴露出的问题有:活性物含量不达标、无磷产品磷含量超标、微生物指标不合格,以及pH值不达标等。部分抽查情况如下:

2012年抽查了北京、河北、山西、上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖南、广东、重庆、四川、陕西等13个省、直辖市74家企业生产的90种家用(厨卫)表面清洁剂产品。抽查依据GB 9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》、GB/T 21241-2007《卫生洁具清洗剂》和经备案现行有效的企业标准的要求,对家用(厨卫)表面清洁剂产品的总活性物含量、pH值、去污力、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群、总酸度和表面活性剂含量12个项目进行了检验。抽查发现有3种产品不符合标准的规定,涉及菌落总数和总活性物含量。

2014年抽查了11个省(市)81家企业生产的100批次产品,包括衣料用液体洗涤剂和卫生洁具清洗剂2个品种,抽查企业数约占全国生产企业总数的三分之一。重点对产品的总活性物含量、pH值、总五氧化二磷、污布的去污力、总酸度和表面活性剂含量6项指标进行了检验,不合格产品检出率为9%,包括6批次产品总活性物含量不达标,2批次产品表面活性剂含量不合格,1批次产品总五氧化二磷超标,1批次产品总酸度未达到标准要求。

2016年抽查了5个省(市)46家企业生产的60批次皂类产品。抽查依据QB/T 1913-2004《透明皂》、QB/T 2485-2008《香皂》、QB/T 2486-2008《洗衣皂》和QB/T 2487-2008《复合洗衣皂》等标准的要求,对皂类产品的干钠皂、总有效物含量、总游离碱、氯化物、游离苛性碱、总五氧化二磷、透明度、发泡力(5 min)8个项目进行了检验,全部符合标准规定。

2016年还抽查了10个省(市、自治区)37家企业生产的39批次洗衣粉和衣料用液体洗涤剂(洗衣液)产品。抽查依据GB/T 13171.1-2009《洗衣粉(含磷型)》、GB/T 13171.2-2009《洗衣粉(无磷型)》和QB/T 1224-2012《衣料用液体洗涤剂》等标准的要求,对洗衣粉及衣料用液体洗涤剂(洗衣液)产品的表观密度、总活性物、非离子表面活性剂质量分数、总五氧化二磷、游离碱(以NaOH计)质量分数、pH值、污布的去污力7个项目进行了检验。抽查发现,有3批次产品总活性物项目不符合标准规定。

2016年又抽查了7个省(市)42家企业生产的48批次家用清洁剂产品。本次抽查依据QB/T 4086-2010《玻璃清洗剂》、GB/T 21241-2007《卫生洁具洗涤剂》等标准的要求,对家用清洁剂产品的表面张力、pH值、总酸度、表面活性剂含量4个项目进行了检验。抽查发现,有6批次产品不符合标准规定,不合格项涉及总酸度和表面活性剂含量。

2. 已暴露的质量安全问题分析

① 活性物含量不达标。总活性物是多种洗涤产品的主要成分,由表面活性剂等组成,其作用是产生泡沫,乳化清除污垢和油脂,直接反映了产品的内在质量水平。在一定含量范围内总活性物含量越高,去污力越强。受市场竞争的影响,很多宾馆、酒店、食堂等食品生产经营单位使用的洗涤剂,通常采用直接从生产企业订购的直销模式,使用方对产品价格控制较严,而产品质量方面关注度较低,导致这类产品通常质量可能达不到标准规定的要求。某些企业为了迎合这样的市场,节约成本低价竞争,在生产过程中偷工减料,短斤缺两,或在生产环节中表面活性剂损失,导致产品中总活性物含量偏低,可能达不到理想的洗涤效果。

② 无磷产品磷含量超标。三聚磷酸钠是一种理想的助洗剂,它具有螯合、软化水、分散、乳化、胶溶和缓冲等作用,使洗涤剂保持一定的去污力。随着河流湖泊的“过肥化”,目前,洗涤用品中的磷酸盐已受到立法限制。如QB/T 1224-2012中对无磷产品的总五氧化二磷含量限制为≤1.1%。总五氧化二磷不合格的原因可能是因为企业使用的原料中带入了含磷的助洗剂。

③ 微生物指标不合格。微生物指标直接涉及人体健康。洗涤产品在生产、包装、储存、运输等过程中如果环境受到污染、工作人员消毒不彻底、包装材料灭菌不完全等因素,都会使产品被微生物污染。这样的洗涤产品不但起不到清洁杀菌作用,反而会造成细菌二次污染。

④ pH值不达标。pH值(酸度)是反映产品酸碱度的指标,一般较适应的pH值条件是中性至微酸性,与人体皮肤的pH值相近。此时,皮肤抵御外界侵蚀的能力、弹性、光泽和水分等为最佳。如果皮肤呈现碱性(pH值7.5以上),容易滋生细菌而感染发炎,而过酸的产品则会刺激皮肤导致皮炎、斑疹等后果。pH值过高或过低对人体皮肤都会产生刺激性,长期使用将影响皮肤健康。造成pH值不合格的原因多为原材料进货把关不严,没有严格控制原材料的质量;或产品生产条件和储藏条件未得到严格的控制,或用以调节pH值的原料投料量出现偏差等。

⑤ 企业标准整体层次不高。目前,衣料用液体洗涤剂和卫生洁具清洗剂等产品均无强制性国家标准,仅有推荐性国家标准或行业标准,企业可选择采用行标,也可选择自行制定企业标准。2014年衣料用液体洗涤剂抽查,约有30%的产品采用企业标准,部分企业所定的标准明显低于推荐性国家标准或行业标准要求,且有些指标低得离谱。例如在QB/T 1224-2012中,要求普通洗衣液和浓缩洗衣液的总活性物分别不低于15%和25%,普通型丝毛洗涤液和浓缩型丝毛洗涤液总活性物分别不低于12%和25%。而抽查中33个执行企标的企业,有8个具体指标低于推荐性行业标准,这不仅给监督工作造成一定困难,而且在很大程度上损害了消费者的利益。因为,企业执行标准的高低与否,消费者通过产品包装是无法进行判断的。

二、我国洗涤产品安全管理现状

1. 质量安全监管政策法律体系日趋完善

目前,与食品相关的洗涤剂的标准由卫计委颁布,日常监督抽查任务由国家质检总局承担。国家质检总局和地方质监局近年来加大了洗涤产品的监督抽查力度,每年都有相应的抽查任务下达给各质检中心或地方检测机构。2015年1月,卫计委发布了《关于征求<食品用洗涤剂原料(成分)名单(第一批)>(征求意见稿)意见的函》,该名单的发布有利于进一步规范食品用洗涤剂新品种安全性审查工作。

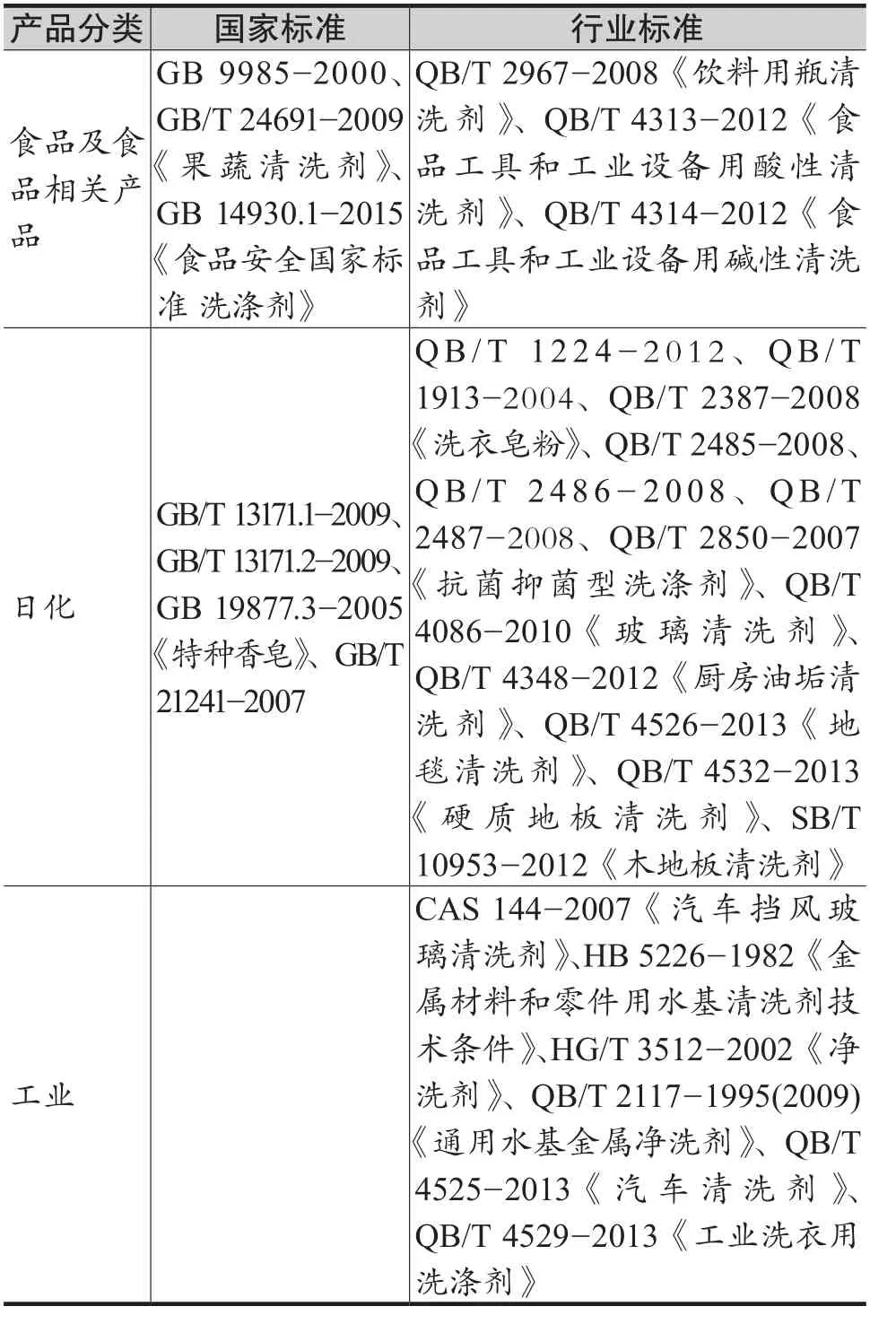

2. 产品相关标准

洗涤剂的应用范围很广,在食品、日化和工业等领域都有广泛的应用。特别是近年来生活水平的提高,产生了很多新的洗涤产品品种,如宠物洗涤剂等,也出现了一些细分领域的专用洗涤剂,如内衣裤洗涤剂、丝毛洗涤剂和羊绒洗涤剂等。由于这些产品尚没有国家或者行业标准,因此,对成品的控制和质量监管主要是依靠企业标准。现有的洗涤产品国家和行业标准见表1。

3. 质量安全检测能力基本满足监管的需要

国家质检总局在监督抽查时主要依据的是强制性、推荐性国家标准、行业标准以及企业标准。检测项目根据产品类型的不同,一般是在总活性物含量、pH值、总五氧化二磷、污布的去污力、总酸度、表面活性剂含量、荧光增白剂、甲醇、甲醛、砷、重金属、菌落总数、大肠菌群和稳定性等项目中选择合适的指标进行检测,所检项目和安全检测能力基本满足我国监管和保障消费者使用安全的需要。

三、加强洗涤产品安全管理的建议

1. 建立原料检验采购制度

企业应严把原材料进货质量关,健全原料检验采购制度,控制原料的储藏条件,严格按照国家标准的要求组织生产,各种原料投料时要准确,以免因出现偏差而导致产品性质出现变化,尤其是必须严格按照标准要求添加活性物原料。企业还要加强质量控制力度,对原料、半成品和生产用水等进行必要的感观、理化和安全性指标检测,同时,监管部门要督促企业严守主体责任,对产品实行原料溯源制度,一旦发现质量安全问题,能进行溯源。

2. 加工工艺和过程规范,环境有保障

加工工艺和生产过程是影响产品质量安全的重要环节,加工工艺流程应科学、合理、规范,必要时建立关键控制点和风险控制措施。企业必须具备保证产品质量的环境条件,主要包括:生产企业周围不得有有害气体、放射性物质和扩散性污染源,不得有昆虫滋生的潜在场所;生产车间、库房等各项设施应根据生产工艺卫生和原材料储存等要求设置相应的防鼠、防蚊蝇、防昆虫侵入、隐藏和滋生的有效措施,避免危及产品的质量安全。企业在生产过程中应严格遵守相关标准规程要求。企业应改进生产工艺,减少人工操作环节,及时更换水处理材料,保证有良好的生产用水以防止微生物指标超标。

表1 洗涤产品标准分类表

3. 加强企业质检体系

企业必须建立质量检验部门,加强质检人员的培训,严把质量关,对原料、半成品和成品及时进行检验,一旦发现问题要立即着手解决问题,防止不符合质量要求的产品流入市场。对检验不合格的产品要严禁出厂,并查找原因。企业还要加强质量控制力度,牢固树立产品卫生质量是企业生命的意识。

4. 正确合理使用荧光增白剂

近年来,受部分媒体报道的洗涤剂中荧光增白剂安全性问题的影响,越来越多的人开始关注这一成分。荧光增白剂正式用于洗涤剂工业是在1950年之后。近年来,随着消费者对洗涤剂和肥皂外观质量以及对衣物清洁卫生要求的提高,荧光增白剂在洗涤剂和肥皂中的应用越发显得重要,其作用是任何其他助剂所无法替代的。我国行业标准QB/T 2953-2008《洗涤剂用荧光增白剂》将洗涤剂用荧光增白剂分为二苯乙烯基联苯类和双三嗪氨基二苯乙烯类。该标准规定了感官指标(气味、外观)和理化指标(紫外吸收值、溶解性、水分及挥发物、水不溶物)等。

20世纪五六十年代起就出现了对荧光增白剂的安全性报道,部分实验结果引起了人们对于荧光增白剂使用安全性的担忧。例如,有报道称荧光增白剂被人体吸收后,会加重肝脏的负担,如果有伤口,荧光增白剂和伤口处的蛋白质结合,会阻碍伤口的愈合,与荧光增白剂接触过量可能会成为潜在的致癌因素。但毒理学家对荧光增白剂的毒理和生态学性质开展了深入细致的研究后,否定了上述一些描述:欧洲化学工业协会(CEFIC)和欧州肥皂洗涤剂协会(AISE)在1999年启动了“欧洲家用清洁产品成分的人类以及环境风险评估”(HERA)项目,于2003和2004年先后完成了对衣物洗涤剂用荧光增白剂(荧光增白剂CBX和CXT)详细的安全性评价和风险评估报告,结论指出,洗涤剂用荧光增白剂是安全的,不会对人体和环境有不良影响。日本肥皂洗涤剂协会(JSDA)2007年发布了《荧光增白剂对人体健康和环境影响的风险评估结果》报告,认定衣料用合成洗涤剂所含的荧光增白剂CBX和CXT在目前的使用状况下对人体健康和环境影响的风险很低。1999年我国预防医学专家按照GB 7919-1987《化妆品安全性评价程序和方法》中的光毒、光敏和Ames实验方法对卫生纸中荧光增白剂C.I. 33的安全性进行了实验研究,结果证明其不具有光毒性和致突变性,也不是光敏物质。原化工部农药安全评价监督检验中心也对国产荧光增白剂CBS-X进行了毒性实验,实验结果确认在给定剂量下,荧光增白剂为低毒性、轻度或无刺激性。虽然,目前的主流研究表明荧光增白剂并不会给人带来安全性损伤,但生产企业也需要一方面耐心地对媒体和消费者及时作出回应和解释,另一方面应正确、合理、有度地使用荧光增白剂。

5. 不断完善技术标准和法规

随着人们生活水平的提高和洗涤剂品种和应用范围的拓展,洗涤产品中又出现了一些新类型的产品,其中有些是从国外引进的,比如宠物洗涤产品。这些新类型产品由于在应用领域上不同于以往的任何一种产品,因此,在产品质量安全和性能指标的控制方面也有一定的不同。目前,这类产品还没有相应的国家标准或行业标准,企业均是按照各自的企业标准进行生产,这会导致在实际监督中缺乏统一的标准进行判定,因而加快相应标准的制定是十分有必要的。

四、结 语

近年来,我国洗涤产品的行业在产品标准的制定和对相关文件进行了补充和修订,使整个洗涤产品标准体系趋于完善,为安全监管提供了技术上的保障。但是,由于其所涉及的范围比较广,新产品层出不穷,需要全社会有志之士和有关机构及时发现和解决产品中可能存在的不安全因素,及时制订新的国家和行业标准,填补空白,确保我国洗涤产品质量安全,保障广大消费者的利益,促进行业健康、持续地发展。

(作者单位:上海市质量监督检验技术研究院/国家保洁产品质量监督检验中心)