曜变天目盏

在我国古老悠久的陶瓷史上,许多陶瓷品种的命名都源于陶瓷产地,如“汝瓷”“钧瓷”“官瓷”“定瓷”“耀州瓷”“龙泉瓷”“景德镇瓷”等。唯有建窑的“曜变天目盏”,由日本人根据获得这类瓷器的地域名天目山,命名为“曜变天日盏”,颇显得有些不伦不类。但“曜变天目盏”命名,长久以来甚至取代了“建窑建盏”,许多人只知有“曜变天目盏”。

据史料记载,宋代,浙江天目山一带佛教寺庙林立,山中有许多名刹。在日本镰仓时代(十二世纪末到十四世纪),到我国浙江省天目山佛寺留学的日本僧侣们,把天目山寺庙存放的建窑生产的黑釉茶盏带回日本,并把这种黑釉茶盏称为“天目盏”,“天目”这个名称由此而来。

曜变天目茶碗是南宋时期福建建安水吉窑出品的一种黑釉建盏。曜变天目茶碗乃南宋的传世孤品,后流传到了日本。日本人非常喜爱这一来自中华的古物,对里面神奇的曜变图案更是觉得神妙莫测,于是他们便用“碗中宇宙”一词来对该碗进行赞美性的描绘。的确,曜变天目盏因自然窑变而产生的纹样,就好像让人在深夜的大海边望见了璀璨万端的星空,而那星空中则深藏了万千奥秘,宛若不可知的浩淼宇宙一般!之所以说曜变天日盏是举世无双的珍品,是因为将曜变天目茶碗放在黑暗之中,它本身所具有的一个个耀斑会闪出略显妖异的光芒来,而且颜色变幻,高深莫测。虽然这茶碗直径也就12厘米,却能令观赏者们对之产生宇宙星空之联想。

曜变天目盏的烧制成功具有很大的偶然性,盏壁上面的耀斑是在釉下一次高温烧成的,在一定的温度条件下会闪烁出迷人的七彩光晕。当初,烧瓷高手们为了使得原本略显沉闷单调的黑瓷也能具有丰富华丽的纹饰,就采用了“曜变”技术。

所谓“曜变”是指烧制成功的黑瓷器物能在光照之下,于器表薄膜上焕发出黄、蓝、绿、紫等色彩融揉一起的彩光。但要使得成品瓷器的表面上出现宛若天际彩虹一般的缤纷效果,必须在烧制过程中形成一种非常薄的铁结晶膜。

关于“曜变”,它是一种独特的窑变现象,这一名词单指建盏的那种从器物釉面薄膜层所映现出来的蓝色或紫蓝色晕状彩光者。窑变品种多种多样,并包括“曜变”、“油滴”等,“曜变”只是窑变的其中一种,不能涵盖窑变。

对于“曜变”的形成机理,日本研究者山崎一雄认为:曜变的蓝色辉光不是釉的颜色,可能是起因于釉上存在的一层薄膜。由于薄膜导致的光的干涉产生蓝色辉光,正像水面上的油膜或照相透镜上的减反膜那样。我国学者凌志达、程朱海、叶宏明在《曜变天目釉形成机理研究》发现:①由于Si的偏析,在釉面形成了一层几千埃米到1微米厚的薄膜。②薄膜与釉的本体分别为亚稳分相与不稳分相,从而形成结构上的界面反射界面。③釉色曜变的光学原理是薄膜干涉。④影响曜变天目釉形成的工艺因素主要是釉的组成、烧成温度、保温时间、釉层厚度和冷却速度等。在仿制曜变过程中,发现曜斑的生成工艺必须需具备的先决条件是:“即两次或两次以上施釉,造成产生釉泡条件和阶梯式的冷却制度,使曜斑的亮环区能够生成。”

曜变天目瓷的烧制方法之所以没能流传下来,究其原因还是和南宋时人们大都崇尚素洁、清雅、淡然的审美习惯有关。很明显,曜变天目盏的外观非常华丽,而且这种曜变瓷的工艺难度极高,烧制的数量本来就少,后来又渐渐不烧了,存世量可想而知。虽然现在福建一些制瓷专家也—直在努力研究,以期能恢复前辈的这种烧制工艺,但目前所能够达到的水平和南宋时期还是存在一些差异的。

目前全世界存有的曜变天目盏仅有三个完整器,一个残器。三个完整器均在日本国内,现今珍藏的三个国宝级“天目盏”,合称“日本藏曜变天目茶碗三宝”。另外一个残器在杭州古越会馆,虽然约有四分之一的部分残佚,依然十分珍贵。以下我们逐一介绍这几件“曜变天目盏”。

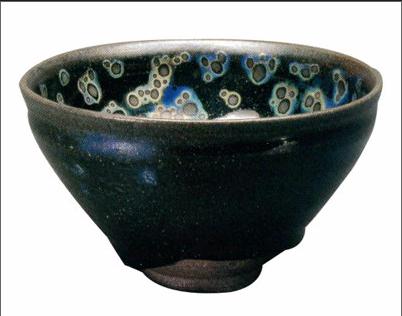

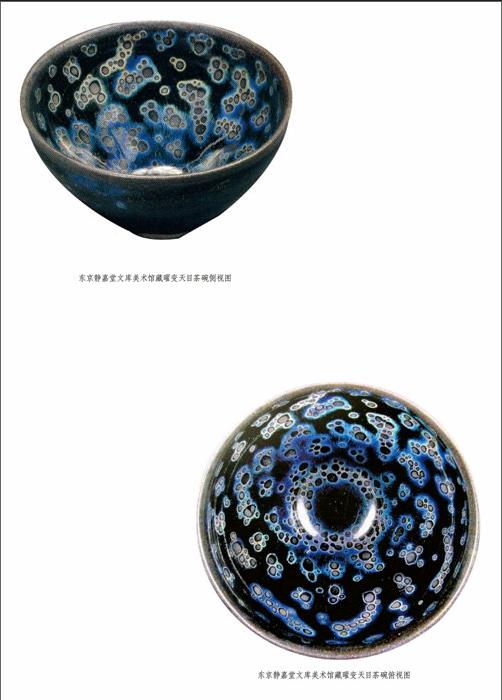

东京静嘉堂文库美术馆藏曜变天目茶碗

高7.2厘米 口径12.2厘米 足径3.8-3.9厘米 重284克 宋代

束口,尖唇微外露,深腹,圈足矮小浅挖、平切、修刀。施黑釉,黑釉不及底足,胫底有釉泪。露胎见旋培纹,“铁胎”黑褐沉着,修坯大胆却端庄。

这件曜变天目茶碗因原为淀城城主叶家所有,故又称“叶天目”,在三件日本天目茶碗国宝中是釉色最为异彩精妙的一件。在黑底釉色中,散发出银色斑斓,而众多斑点的四周,又泛发着蓝色淡彩。在室内和室外观赏,会有不同的视觉效果。仅仅12厘米口径,却能引人联想到繁星熠熠的宇宙星空,诚属天下稀罕之物。

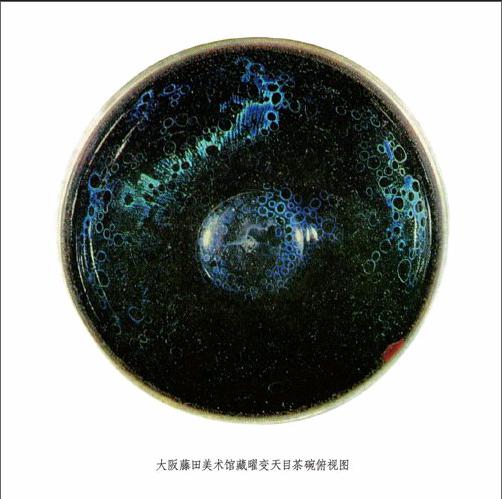

大阪藤田美术馆藏曜变天目茶碗

高6.8厘米 口径12.2-12.3厘米 足径3.8厘米 宋代

这件是德川家族代代相传的镇家之宝,也是傲视天下权势权力的象征。于茶碗三宝中,唯一内外皆有斑斓釉彩结晶的一件。若与静嘉堂物相比,乍看之下,这件表面上显得朴实无华,但若投以手电筒照射便可发现其中的奧妙。实际上它具有静嘉堂和稻叶天目茶碗所没有的幻化彩虹及美妙条纹,非常引人入胜。内箱盖上金粉书“御茶碗曜变”,外箱盖黑漆书“御茶碗曜变”。

束口,口沿扣银,腹壁弧斜,口大足小,小圈足平切、浅挖,较规整,修坯自然流畅。器施黑釉,外釉不及底足,见聚流釉现象,说明火候较高。胎骨色呈深沉之黑色,从胎表看眙质较粗,但淘洗、陈腐时间较长。

京都龙光院藏曜变天目茶碗

口径12厘米 宋代

束口,深腹,足无釉。露胎深褐色,内壁乍看似油滴,细观釉斑会随着光线改变而呈现五颜六色。京都大德寺龙光院藏的这件,是三宝中最细致朴素的一件,蛮接近油滴天目,但仔细看,可看见诸多蓝白色的渲染点分散于其间,具有其独特的枯寂幽静之美。

杭州曜变天目茶碗残片

高6.8厘米 口径12.5厘米 底径4.2厘米 南宋

我国发现的唯一一件曜变天目茶碗,由古越会馆收藏。此件杭州出土的曜变天目茶碗,虽然约有四分之一的部分残佚,但圈足几乎都保存下来,茶碗原本的器形也相当清楚。此外,器内壁的曜变斑纹展现梦幻般的光彩,与现藏于日本静嘉堂文库美术馆、藤田美术馆、京都大德寺龙光院——日本传世的所谓三大“国宝”曜变天目茶碗相比较,茶碗的斑纹格外鲜丽惑人,也毫不逊色。另外,我国在对建窑的考古发掘中也发掘有曜变盏的残片。这些建窑建盏残器的发现,充分证明收藏在日本的三件被命名为“曜变天目”宋代茶碗,其产地就在福建建窑,仅仅因为日本人在浙江天目山带回东瀛,阴差阳错被命名为“曜变天目”茶盏。

曜变天目茶碗的烧制成功具有很大的偶然性,碗壁上面的耀斑是在釉下一次高温烧成的,在一定的温度条件下会闪烁出迷人的七彩光晕。当初,烧瓷高手们为了使得原本略显沉闷单调的黑瓷也能具有丰富华丽的纹饰,就采用了“曜变”技术。

可惜南宋灭亡后,这种制瓷工艺就失传了。所以现在人一直觉得曜变天目茶碗的制作是一个历史工艺之谜,但中国的确在800多年前就已烧出了如此精彩的陶瓷器物。