变电站蓄电池充放电异常的原因分析及处理

加根茂

(国网陕西省电力公司渭南供电公司,陕西 渭南 714000)

变电站蓄电池充放电异常的原因分析及处理

加根茂

(国网陕西省电力公司渭南供电公司,陕西 渭南 714000)

介绍了一起110 kV变电站直流系统更新改造过程中出现的蓄电池充放电异常问题,通过对浮充和均充状态下电流分布分析,指出2组并联蓄电池在均充状态下电压不一致和充电电流过大是导致其充放电异常的原因,提出了改进接线或临时改变2组蓄电池运行方式的解决方案。

蓄电池;充放电;均充;浮充

0 引言

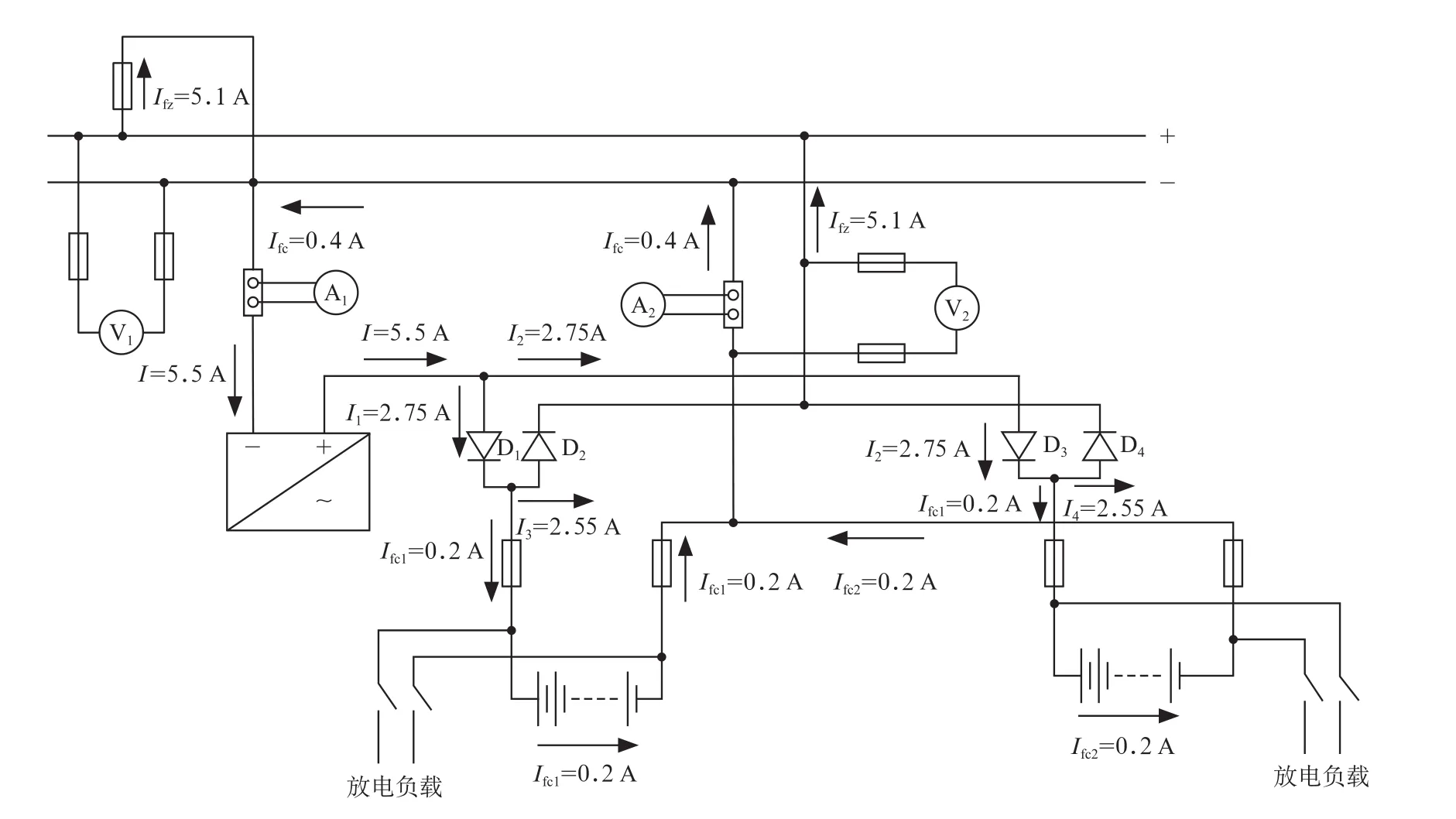

2016-04-07,对某变电站直流系统2组蓄电池进行了更新改造,改造后的单只电池规格为12 V,100 Ah,直流系统额定电压为220 V。充电装置接线及在浮充电运行状态下的电流分布如图1所示。新更换的直流设备为1套充电装置带2组蓄电池配置方式,2组蓄电池均通过2个二极管与充电装置和直流母线并联。正常运行时,充电装置除向2组蓄电池浮充电外,还向直流负载供电。

1 全容量放电试验异常

在新设备安装调试结束后,系统处在正常的浮充状态。此时,充电机输出电流5.5 A,输出电压230 V,电池电流0.4 A,2组电池电压均为229 V。按规定对新安装的蓄电池组进行全容量放电试验。

图1 充电装置在浮充电运行状态下的电流分布

对第1组电池进行放电试验。先断开第1组电池总保险,然后通过放电开关对电池进行10 h率电流放电,放电完毕后,合上第1组电池总保险。此时充电装置由浮充转入均充状态,对2组电池进行均衡充电。屏面上充电机均充输出电流为18.7 A,输出电压为206 V,蓄电池电流指示值为13.6 A。第1组电池电压显示值和充电机输出电压显示值均为206 V。第2组电池电压显示值为218 V。

从图1的充电装置接线看,2组电池均通过2只二极管与充电装置和直流母线并联,并由充电装置向其进行均衡充电,它们的电压应该是一致的,但2组电池却出现均充电压不一致的异常现象。

2组电池唯一的不同之处在于,第1组电池刚放完电,第2组电池处于满容量状态。结合蓄电池充电原理分析,由于充电装置在均充状态下是稳流限压,对于刚放完电的第1组电池,若要对其恒流充电,充电装置的输出电压只能随着第1组电池电压的升高而升高,所以,此时的输出电压只能是206 V。而第2组电池处于满容量浮充状态,它的电压就是充电装置设定的浮充电压230 V。当重新投入空容量的第1组电池时,充电装置以206 V的电压转入均充状态,而第2组电池电压还基本保持在230 V,此时充电装置显然不会对第2组电池充电。稍后第2组电池电压由230 V下降到218 V,说明第2组电池存在放电的可能。因第1,2组电池间有隔离二极管,故第2组电池不可能对第1组电池放电,更不可能给充电装置放电,唯一的放电渠道就是站用直流负载。

2 电流分布分析

从图1可以看出,2组蓄电池通过各自的1对二极管并接于充电机和直流母线上,其目的在于防止2组电池间的环流。对浮充电和均充电运行状态下电流分布进行如下分析。

2.1 充电装置在浮充电运行状态下的电流分布

在正常运行状态下,充电装置运行在浮充状态,充电装置在供给直流负载电流的同时,还以一个不大的电流向2组蓄电池进行浮充电,以弥补电池内部的自放电,使2组电池始终处于满容量状态。浮充状态时,盘中表计显示的充电机输出电流I为5.5 A;蓄电池电流表A1,A2为0.4 A,即图1中的I=5.5 A,Ifc=0.4 A;站用直流负荷为5.1 A,即Ifz=5.1 A。其电流流向分布如图1所示。

如果认为2组蓄电池性能一致,根据基尔霍夫电流定律,可知I1=I2=2.75 A,I3=I4=2.55 A,Ifc1=Ifc2=0.2 A,即充电机通过二极管D2,D4向直流正母线提供的负荷电流均为2.55 A。所以Ifz=I3+I4=5.1 A,充电机向2组电池的浮充电流均为0.2 A,则表计显示电池总的浮充电流为2者之和,即Ifc=Ifc1+Ifc2=0.4 A。那么,流入充电机电流I=Ifc+Ifz=0.4+5.1=5.5 A,流入充电装置的电流等于流出充电装置的电流,符合基尔霍夫电流平衡原理。所以在正常运行状态,即浮充状态下,设备能够满足直流负载和2组蓄电池的浮充电需要。

2.2 充电装置在均充电运行状态下的电流分布

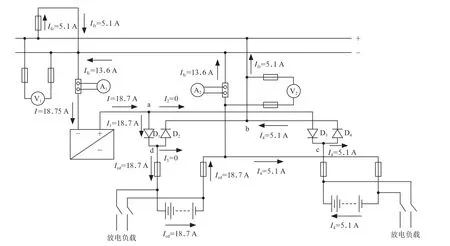

当1组蓄电池放电后给蓄电池充电时,充电机处于均充状态,正确的运行方式是:充电机以10 h率充电电流给一组蓄电池充电的同时,也要保证直流负载的供电电流。在第1组电池放电后进行充电时,盘面表计测量出的充电机输出电流为18.7 A,输出电压207 V。直流负荷电流仍为5.1 A。蓄电池电流表A1,A2为13.6 A,第1组电池充电电压206 V,第2组电池电压218 V。即图2中I=18.7 A,Idc=13.6 A,Ifz=5.1 A。其电流流向分布如图2所示。

由于在充电时,监控器显示第1组蓄电池电压为206 V,第2组电池电压为218 V。由此可知c点电位高于a点电位,b点电位高于d点电位,所以图2中电流I2=0,I3=0。根据基尔霍夫电流定律,可知I1=18.7 A,Icd=18.7 A,而蓄电池电流表读数为Idc=13.6 A,所以,I4=Icd-Idc=18.7-13.6=5.1 A,流入充电机电流I=Idc+Ifz=13.6+5.1=18.7 A。流入充电装置的电流等于流出充电装置的电流,同样符合基尔霍夫电流平衡原理。

图2中,I4从第2组电池的负极流入,正极流出,且通过电池的电流刚好等于负载电流,说明此时第2组电池以5.1 A的电流在向负载放电,那么第2组电池的电压必然随着放电过程而持续下降。当b,c点电位低于a,d点电位时,第2组电池立即停止放电,充电装置开始向2组电池共同均充电。这时电流分布状况和2.1节所述的充电装置在浮充电运行状态下的电流分布情况一样,负载电流由充电装置供给。

2.3 电流分布分析总结

图2 充电装置在均充电运行状态下的电流分布

从以上分析可知,充电装置在向一组电池充电初期,另一组电池处于放电状态,其电压必然会下降,这就是2组电池均充电压不一致的真正原因。

通过图2电流分布分析,还发现一个问题:第1组电池的充电电流Icd达到了18.7 A,而本站安装的蓄电池单只容量为12 V 100 Ah,其10 h率充电电流应为10 A,如此大的充电电流极易造成蓄电池提前损坏。

3 解决方法

本充电装置的特殊之处在于有2组并联的蓄电池,且2组蓄电池平常均处在运行状态,充放电过程会互相干扰。通过对接线图深入分析,采取以下措施解决上述问题。

3.1 改进接线方式

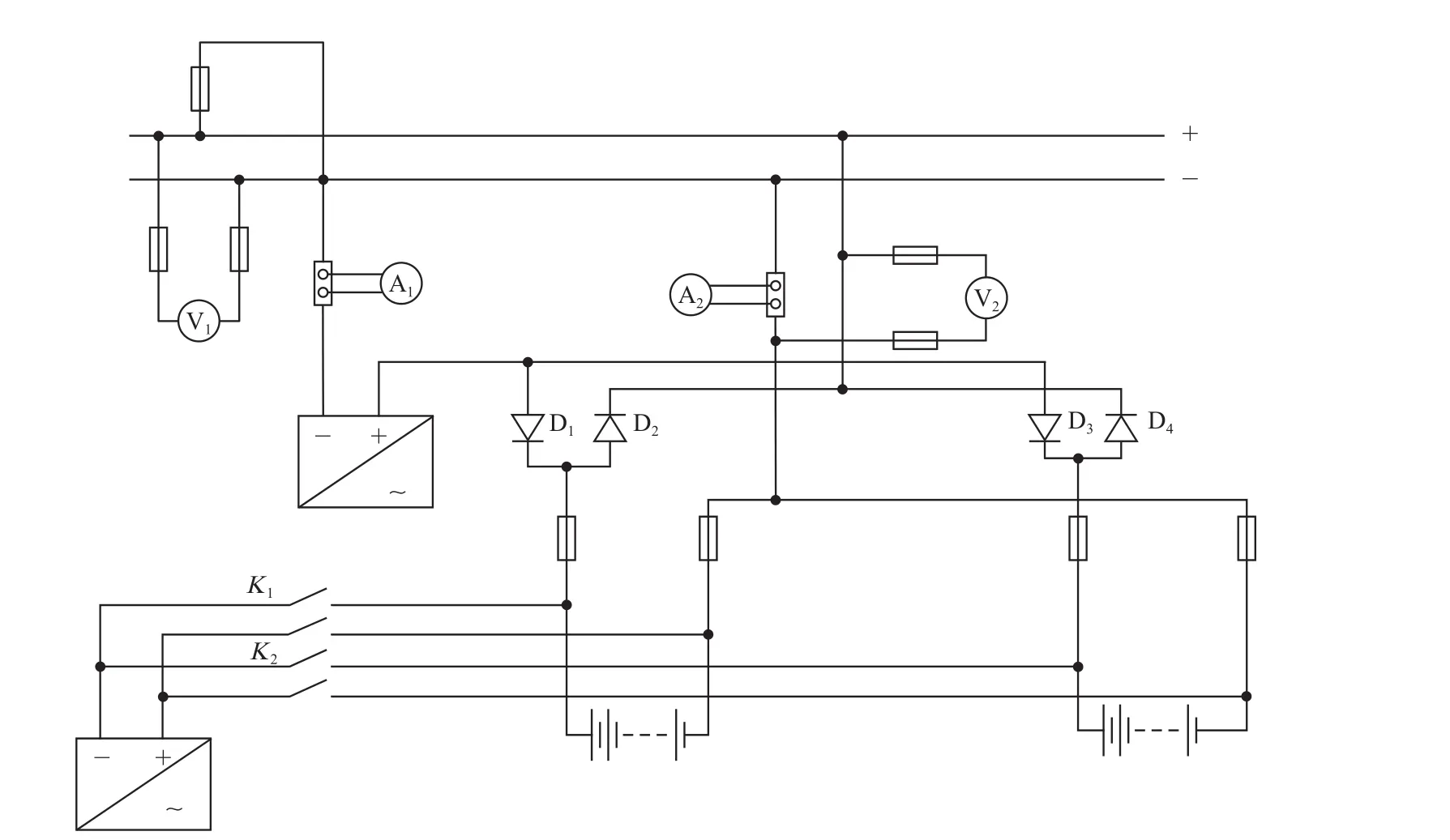

改进后的接线如图3所示,在原来接线的基础上增加1个独立的充电单元,专门给电池组充电。

本装置一共有5只额定电流为5 A的充电模块,而将12 V 100 Ah的电池用于浮充电过于浪费,所以为了节约成本,将其中2只充电模块分离出来,作为1个独立的充电单元,其输出端通过2个空开分别接入2组蓄电池保险电池侧,专门给蓄电池充电;剩余的3只充电模块作为浮充单元。其余接线保持不变。

具体运行过程:正常运行时,由浮充充电单元向直流负载供电并向2组电池进行浮充电,而充电单元模块处于断电状态。在蓄电池充放电试验时,先断开需要放电试验的电池保险,例如对第1组电池进行充放电时,先断开第1组电池的保险,然后对第1组电池进行放电。放电完毕后断开放电开关,再投入第1组电池充电开关K1,接通充电单元控制开关,对第1组电池进行均衡充电。充电完毕后关断充电单元,断开充电开关K1,然后合上第1组电池保险,将充满电的第1组电池并接于浮充单元和直流母线上,恢复到正常的浮充电运行状态。

这就避免了在给一组电池充电时充电电流过大,而另一组电池对负载放电的情况。

3.2 临时改变蓄电池运行方式

在不改变原来接线方式的情况下,临时改变蓄电池运行方式,也可以避免2组电池同时运行时充放电异常的情况。

具体操作为:在给一组电池充电时,拔下另一组电池总保险,使另一组电池退出运行。这时,充电装置运行方式为单充单电池组运行方式,充电装置一方面给放电后的电池组充电,另一方面给变电站直流负载提供电流。当充电的电池组充满电后,充电装置自动转为正常的浮充运行状态时,再合上退出运行的另一组电池保险,恢复到原来的2组电池并列浮充电运行方式。为了方便操作,可以把2组电池总保险换成具有脱扣功能的直流断路器。

图3 改进后的接线

4 结束语

针对因接线设计不合理带来的蓄电池充放电异常的问题,通过对电流分布的情况分析,找出了放电异常的根本原因,并针对性地提出了2种解决方案:一是对直流系统接线进行改造;二是临时改变蓄电池运行方式。这2种方案都可以在不增加经济投入的情况下,解决蓄电池充放电异常的现象,存在类似问题的变电站可根据实际情况选择适合的处理方案。

2016-09-28;

2016-12-04。

加根茂(1963—),男,工程师,主要从事直流设备安装、运行与维护工作,email:wnjgm@163.com。