网球正手击球动作的生物力学分析

张 锋,张 健,闫莉莉

(1.齐鲁师范学院 体育学院,济南 250200;2.华东师范大学 体育与健康学院,上海 200241)

网球正手击球动作的生物力学分析

张 锋1,张 健2,闫莉莉1

(1.齐鲁师范学院 体育学院,济南 250200;2.华东师范大学 体育与健康学院,上海 200241)

基于现有文献,运用录像观察法对网球运动中正手击球的握拍、准备动作、引拍过程、击球和随挥进行生物力学分析。研究发现,提高击球力量的重点是发挥躯干力量,重视人体运动协调链的整体性;头部姿势对于击球力量和动作连贯性具有潜在影响;击球随挥动作可以微调球的落点和速度,对网球肘的预防有积极作用。

网球;正手击球;转动力矩;肩;动量;生物力学

网球是一项优美而激烈的运动,其动作舒展,强度可调,适应不同人群,现在盛行全世界,被称为世界第二大球类运动,在我国也越来越受到人们的青睐。网球发力击球的先决条件是正确合理的身体姿势和击球技术[1],符合生物力学原理的正确技术动作可以避免运动损伤,改善击球效果。

对于正手击球的生物力学研究可以追溯到上世纪50年代。当时主要研究击球动作的协调性、连贯性和击球的准确性、球的旋转、球拍速度等问题。近代已降,网球运动正手击球过程中上肢和躯干的生物力学分析逐渐成为专家学者们研究的热点[2]。尽管很久以前人们就认识到膝关节的运动在正手击球过程中的重要性,但是迄今为止,对于网球中下肢运动的科学研究依然很少。

正手击球有握拍、准备动作、引拍过程、击球和随挥五个步骤。本文基于以上五个击球步骤,对正手击球动作的生物力学原理进行解释,并对现有的研究结果进行概述,为网球运动参与者提供参考。

1 握拍

采用末端型的握拍。握拍方式与击球的临场应变有关,半西方式和西方式正手握拍是现在最广泛使用的握拍方式。需要注意的是,西方式握拍会增加加速挥拍时肘部外翻压力,增大网球肘发生的可能性[3]。放松的握拍有利于体现击球的节奏性和流畅性和提高拍头速度;但是紧握球拍也有益处,可以防止击球点偏离中心而形成转动力矩(转动力矩是触球时球的冲击力和球与球拍中心的距离的矢量乘积:M=F×R)。握拍力量本身对反弹球的速度没有明显的影响[4]。

2 准备动作

2.1 站位

网球站位主要有开放式站位(身体冠状面平行于球网)和垂直站位(身体的冠状面垂直于球网,也称关闭式站位)。目前大多数教练员和一些网球教学专家都提倡采用开放式站位[5],认为这种站位便于击球后更快的回位。前美国网协主席Porter指出,开放式站位击球利于运动员横向移动,控制范围更广,地面对下肢的反作用力更大,进而产生更大的击球力量。但是也有研究认为,就下半身运动协调动力链而言,开放式站位并不是最好的选择[6]。Bahamonde(2003)的实验结果表明,垂直站位正手击球中产生的肩部内旋转矩和手腕屈转矩的峰值明显大于开放式站位[2]。其中手腕的屈转矩可能对击球的影响不大,但是肩部运动对击球有很大影响,有研究发现,肩部运动为击球时球拍提供了15%—25%的向前和向上的速度。

2.2 起动

网球运动中身体处于动态平衡,在所有击球动作中头部和上体必须保持稳定。在准备姿势中保持屈膝、降低重心,分腿垫步。在一场草地网球赛中,平均每2.5秒内有3.09次击球。这意味着球员平均只有1.2秒的时间移动到合适位置并选择适当击球方式完成一次击球[7]。研究发现,在所有的击球中,有超过四分之一的回球是仓促的,这对回球质量影响很大,所以起动速度显得尤为重要。对付大角度来球时,普遍采用回撤步驱动步伐[8],在起动时,右脚抬起向左脚靠拢蹬地(以向右跑为例),这样可以将身体重心迅速地置于支撑面以外,破坏原有的平衡,利用地面产生的反作用力,为身体提供爆发性动力。

3 引拍过程

以右手持拍为例。右手持拍后引同时转肩,肘外展,手臂以肩为轴由上往下挥拍,小臂前挥。整个动作运动轨迹类似“C”型,也被称为C型引拍,其目的是让球拍从高点下落的时候,开始加速球拍,将势能转化成拍头的部分动能[9]。膝关节弯曲,保持由低向高处移动的动作,所有的调整点都在这个状态下完成。这种引拍方式已经被大多数人认可。引拍过程,适当增加肌肉的初长度,使肌肉收缩时产生的张力也随之增大,从而加大击球的力量。Andrew(1997)研究表明,肌张力的大小与肌肉收缩前的初长度有关,肌肉收缩前初长度越长,产生的向心力就越大,肌肉做功的功率就越高。实质上,这是超等长收缩激活更多的运动神经元而导致的肌电变化[10]。在引拍和向前挥拍这两个阶段之间尽量避免停顿,Wilson(1991)认为,引拍过程中上肢的拉伸阶段如有停顿,会降低弹性能量利用率。上肢运动中大约1秒的停顿就会丧失55%的储存能量,2秒则丧失80%的储存能量,4秒几乎丧失全部[11]。

4 击球过程

4.1 击球前球拍加速的动力来源

在网球运动中力的产生始于膝关节,然后向上传递[12]。动力源于地面反作用力。研究证明,任何动作的有效完成都不是孤立的肌肉或肌群参与,几乎所有动作的用力都是发轫于腿部由下而上的完成。尽管很久以前人们就认识到膝关节的运动在正手击球过程中的重要性[13],但是迄今为止对网球中下肢运动的科学研究依然很少。

图1 半西方式正手击球各肌肉发力阶段肌电积分值、力量及所占最大力量的比例[14]

除膝关节外,击球过程中,肩部肌肉所发挥出的力量占最大力量的比例也很高(图1)。肩部运动为击球时球拍提供了15%—25%的向前和向上的速度。上臂的内旋为击球时球拍拍头提供了42%—44%的向前和向上的线速度[15]。Elliott(1997)也指出,上臂在击球动作前后,有明显的内旋动作,这是产生球拍速度(接近30%—40%)的一个必要方面[16]。上臂的水平内收为拍头提供了20%向前和向上的线速度[2]。

4.2 击球前加速球拍的发力机制

人体运动协调链是技术合理运用的基础,其对人体最大力量和爆发力、身体控制能力和协调能力、疲劳的延缓和消除,以及运动损伤的预防和康复都产生深远影响[17]。

Alexander(1992)证实了两块肌肉顺序收缩比同时收缩的投掷距离更远,如果两块肌肉活动之间有一定的延迟,其所做的总功最大,这正是符合了肌肉活动顺序进行原理。通过视频捕捉摄像系统可以观察到,上肢各环节的运动形式表现为由近端到远端次第加速。然而,“眼见未必为实”,视频捕捉系统只能抓拍外在的运动形式,而对肌肉内在发力的反映却无能为力,事实上,上肢关节活动顺序并不是“肩—肘—腕”,而是“肩—肘—肩—腕”,即以肩为轴发力[19]。

肌肉活动的顺序进行可以让运动链中各个环节的速度相加,让末端的环节最终达到最大速度,肌肉活动顺序进行不是简单等同于鞭打运动[18]。肌电实验也证实了网球正手击球动作符合肌肉活动顺序进行原理[14]。同时,该实验还表示在整个击球过程中,膝关节的胫骨前肌、肩关节的斜方肌始终处于放电状态,这也说明,肌肉活动顺序进行不能简单等同于鞭打运动。

4.3 击球前球拍的加速过程——两种击球方式

4.3.1 屈臂击球方式

屈臂击球是当今使用最广泛的击球方式。在击球前,拍柄底部正对着来球。身体左侧(非持拍手臂一侧)肩部向左后方伸展,使胸大肌等肌肉充分拉伸,初长度变长,伴有牵张反射,进而增进了击球的力量和连贯性,同时也消除了左肩对右肩水平内收的阻碍,保证了身体最大限度的旋转。就球拍而言,其运动更接近于直线运动(沿着球拍纵轴所在直线)而非圆周运动,在这个阶段,人对球拍的作用只是增加了球拍的平动动能。前臂和球拍的纵轴(长轴)垂直,也使球拍绕身体垂直轴的转动惯量最小,便于球拍的加速[20]。击球前上臂夹紧,肘关节屈。击球前瞬间球拍速度达到最大,此时拍面的甜点即将触球。球拍此时的运动状态已经变成圆周运动,手对球拍的拉力提供了球拍所需的向心力。在这个阶段,前臂和手腕的放松,可以减少拮抗肌产生的阻力,使之前身体产生的动量最大程度地传递给球拍。

4.3.2 直臂击球方式

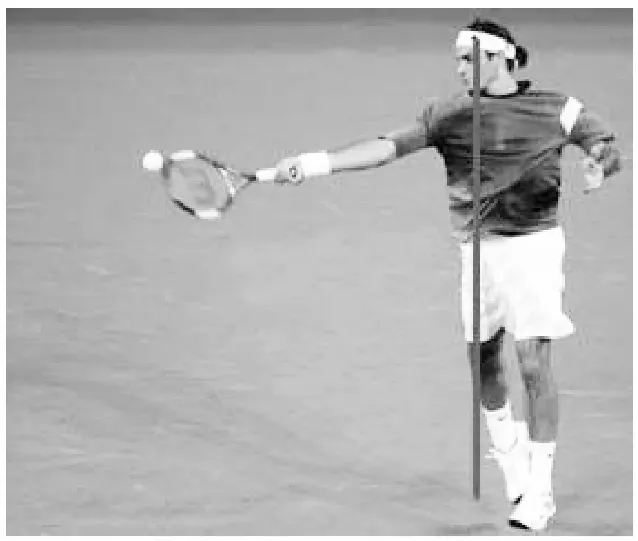

直臂击球方式的技术动作与屈臂击球相近,区别在于肘关节伸直(以费德勒直臂正手进攻球为例,图2)。研究显示,在费德勒正拍触球一刹那,拍头(顶部)速度达到了130公里/小时。利用这种击球可以击出160公里/小时的球速。

图2 费德勒正手直臂击球

观察发现,击球时他已腾空,不再受地面的作用力,整个系统(人+球拍)的总动量矩守恒。由上述公式J=I·ω=r×mv易推导出,球拍的角速度和线速度都减小了。

事实上,直臂击球的确可能提高拍头的速度,解决上述问题我们不能只分析击球时刻。直臂击球方式在挥拍过程中,都是趋于直臂状态。

(1)直臂击球时,身体左侧屈臂的转动惯量小,易于转动(转动力矩等于转动惯量乘以角加速度,τ=I·β)。造成击球前,左侧(非持拍手臂一侧)肩部的向左后方伸展,使胸大肌、右侧肱二头肌等肌肉充分拉伸,初长度变长,肌肉收缩时产生的张力F增大。

(2)在转动角度θ一定时,直臂击球的角速度确实略小于屈臂,这也造成手臂对球拍的作用时间t更长,由动量定理Ft=Δmv可推断出,直臂击球方式可以使球拍得到更大的动量。

(3)在球拍加速的过程中,人体对球拍所做的功为W=F·l。人对球拍的加速距离l(近似为弧长l=θ·r)等于手臂绕身体纵轴转过的角度θ与转动半径的乘积,在转动角度θ一定时,直臂的转动半径大,加速距离l大。可见直臂击球时,人体对球拍加速的过程中所做的功W更大,由动能定理可知球拍的动能更大。

直臂击球正逐渐被更多的人认可,在美国网协(USPTA)的视频教程中,也赞成直臂的正手击球方式。不过直臂击球毕竟不是完美的,现役网球运动员中屈臂击球仍然占主导地位,费德勒自己也经常用屈臂击球方式。相对直臂击球,屈臂击球方式引拍和挥拍的时间更短,运动员的准备时间更加充足,而且对击球的时刻、力量、身体的转动及协调性的要求相对较低,稳定性更好,对于业余网球选手来说应该是更好的选择。

4.4 触球时间和球拍对球的作用距离

球拍触球时间变化非常小,仅为3—6毫秒[22]。世界著名网球教练维克·布雷顿通过高速摄像机抓拍视频技术和视频分析软件发现,球拍与球的接触时间非常短暂,拍头未发现翻滚过球[23]。但是,由于几十年来球拍科技的进步和正手击球技术的改善,尤其是正手上旋技术的进步,在一定程度上可能增加了触球时间。贾杰臣等认为在击球瞬间,球拍挥动速度的加快和球拍对来球的主动撞击会降低触球时间,而球拍随球移动会对球的方向、落点、旋转等产生微调[24]。现在,网球拍的设计使得球拍弦床的网眼更大,增加了偏心矩加强球的旋转的可能;由于球和弦床的形变增大,势必使得触球时间延长(大约延长了0.4毫秒)。另外,在底线型球员正手上旋击球时,击球点并不是球拍中心,而是击球点偏上一些(击球瞬间,球拍纵轴水平时,球拍平行于纵轴的两边分别定为上下边框),球拍纵弦磨损也以自上边框数第7根为最。同时,球对球拍的撞击却并没有产生很强的翻转效果。这说明球与拍面接触后发生了相对位移,而并非点接触。笔者支持击球旋转主要来自击球时力的作用线不通过球心而产生的偏心力矩,但是上述现象确实表明球在弦床上有相对位移,而且现今的上旋技术加大了触球过程中球拍对球做的功。综上所述,并不排除在加大击球力量时,通过增加拍对球的作用时间和作用距离以提高对球的控制能力的可能性。正手上旋小斜线技术正是通过上述方法改变球飞行路线的。

4.5 头部姿势和体轴对击球的影响

在击球时,躯干纵轴基本保持竖直,利于身体的转动和平衡。无论正手抽球还是反手击球,头部姿势的变化对于肌群张力都产生调节作用,进而保证髋关节转动的灵活性。而非持拍手臂的合理运用对肩关节的过度转动起到一定的抑制作用[25]。此外,根据核心稳定性理论,头部位置的变化对于核心肌群紧张会产生条件性反射,这一反射称为颈紧张状态反射。在正常情况下,状态反射常受高级中枢的抑制,不易表现出来。根据状态反射原理,头部在空间的位置发生变化可引起同侧肌群的紧张性增强,对侧肌群的紧张性降低[26],同时,头部姿势的改变可以影响肌肉的收缩力发生变化,进而影响击球力量和动作的流畅性。

5 随挥

随挥动作是击球动作的一部分,是拍对球控制的最后阶段,其具有两方面的意义。一是击球随挥可以保证动作的完整性,对于球的落点、旋转、速度等起到精细调节的作用,对于击球(回球)质量起着关键性作用;二是击球随挥可以增加手臂移动距离,避免了击球后紧急制动而导致的损伤,对因制动而导致的能量过耗和网球肘的预防都有重要的生理学意义[27]。

[1] 徐跃杰.试述网球底线正手技击法则[J].湖北体育科技,2004,23(4):614-615.

[2] Bahamonde R E, Knudson D. Kinetics of the upper extremity in the open and square stance tennis forehand[J]. Journal of Science and Medicine in Sport, 2003,6(1): 88-101.

[3] Pluim B, Safran M. From break point to advantage[M]. Vista CA: Racquet Tech Publishing, 2004: 33-38.

[4] Knudson D.Hand forces and impact effectiveness in the tennis forehand[J].Journal of Human Movement Studies, 1989, 17(1): 1-7.

[5] Van der Meer D. How to play the 21st century tennis[J].Tennis, 1998, 33(11): 30-35.

[6] Groppel J.Injury prevention through proper biomechanics[C]//Proceedings of United States Tennis Association 2nd National Conference on Sports Medicine and Science in Tennis. Miami FL, 1995: 6-7.

[7] Yamamoto Y, Gohara K.Continuous hitting movements modeled from the perspective of dynamical systems with temporal input[J]. Human Movement Science, 2000,19(3):341-371.

[8] 尼克·波利泰尼.波利泰尼网球教程——致命正手(一)[J].网球,2008(4):92-93.

[9] Miranda Júnior. Analysis of flow-feeling in tennis[J].Revista da Educação Física,2012:607-615.

[10] Andrew A.Effeets of elatorage on musele work and effieieney[J].Journal of Applied Biomechanics, 1997, 13(4): 422-426.

[11] Wilson G J, Elliott B C, Wood G A.The effect on performance of imposing a delay a stretch-shorten cycle movement[J].Medicine and Science in Sports and Exercise, 1991, 23(3): 364-370.

[12] Perry A C, Wang X, Feldman B B, et al. Can laboratory-based tennis profiles predict field tests of tennis performance[J]. Journal of Strength and Conditioning Research. 2004, 18(1): 136-143.

[13] Steven M, Nesbit M S, Mike E.The role of knee positioning and range-of-motion on the closed-stance forehand tennis swing[J].Journal of Sports Science and Medicine, 2008, 7(1): 114-124.

[14] 郭全清.青年男子网球运动员主要动作的肌电分析与应用[D].北京:北京体育大学,2006:21-23.

[15] Takahashi K, Elliott B, Noffal G.The role of upper limb segment rotations in the development of spin in the tennis forehand[J].Australian Journal of Science and Medicine in Sport, 1996, 28(4): 106-113.

[16] Elliott B, Takahashi K, Noffal G.The influence of grip position on upper limb contributions to racket-head speed in the tennis forehand[J]. Journal of Applied Biomechanics, 1997, 13(2): 182-196.

[17] 米格尔·克雷斯波,戴维·米勒.国际网球联合会高级教练员手册[Z].2003: 66-68.

[18] 金季春.高级运动生物力学[M].北京:高等教育出版社,2007:133-136.

[19] 刘卉.上肢鞭打动作技术原理的生物力学研究[D].北京:北京体育大学,2002:12-15.

[20] 尼克·波利泰尼.波利泰尼网球教程——致命正手(三)[J].网球,2008(6):90-91.

[21] 周衍柏.理论力学教程[M].北京:高等教育出版社,1986:87-91.

[22] Brody H.Tennis Science for Tennis Players[M].Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press, 1987:87-89.

[23] 杨宁.网球底线技术图解[M].北京:北京体育大学出版社,2003:156-159.

[24] 贾杰臣.提高网球加力控制技术的讨论[J].山东体育科技,2005,27(3):23-24.

[25] 高守东.头和非持拍手臂在网球击球中的作用[J].辽宁体育科技,2007,29(3):102-103.

[26] 邓树勋,王建,乔德才.运动生理学[M].北京:高等教育出版社,2005:221-226.

[27] Eygendaal D, Rahussen F T, Diercks R L.Biomechanics of the elbow joint in tennis players[J].British Journal of Sports Medicine, 2007, 41 (11):820-823.

Biomechanical Analysis of Tennis Forehand Shot

ZHANG Feng1, ZHANG Jian2, YAN Li-li1

(1.School of Physical Education, Qilu Normal University, Jinan 250200, China;2.School of Sport and Health, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

Based on the existing literature and by method of video observation, the biomechanical analysis is made in this study to research the grip, preparation, backswing, batting, follow-through in tennis forehand shots. The results show that the focus of the improvement of the batting force needs the appropriate use of the trunk force and the integrity of coordination chain of human movements, head position has a potential effect on the batting force and movement coherence, batting and follow-through can slightly adjust the placement and speed of the ball and have a positive effect on the prevention of tennis elbow.

tennis; forehand batting; rotational moment; shoulder; momentum; biomechanics

2017-03-08

国家体育总局体育哲学社会科学研究项目(2292SS16029);国家体育总局全民健身研究领域课题(2015B059);甘肃省哲学社会科学规划项目(YB023);甘肃省体育社会科学研究青年项目(GST201666);甘肃省高等学校科研项目(2016B-003)

张 锋(1975-),男,山东淄博人,副教授,博士研究生,研究方向为体育教学与训练。

G804.6

A

1008-3596(2017)04-0072-05