冲突与融合*

——抗战时期中国共产党家庭政策的变革

周 蕾

(全国妇联 妇女研究所 北京 100730)

冲突与融合*

——抗战时期中国共产党家庭政策的变革

周 蕾

(全国妇联 妇女研究所 北京 100730)

中国共产党;家庭政策;妇女解放

文章在回顾中国共产党家庭政策的基础上,立足于抗战时期根据地的历史情景,围绕抗战时期中国共产党进行的家庭变革展开探讨,力图呈现家庭变革在理想和现实之间遭遇的冲突及融合中所历经的复杂性和多面性。中国共产党在抗战时期调整家庭政策推行变革是立足于中国实际的一种现实选择。中国共产党在家庭和公共生活之间的关系中调整处理家庭问题,达到改造家庭的目的,以再建新型社会。家庭变革也培养了农民的“民主”和“合作”等政治意识,成为抗日根据地民主建设的重要一环。从这场家庭变革对妇女解放的影响来看,有效地动员了最广大农村妇女,提高了其社会地位和家庭地位,使得妇女获得平等权益,也冲击和动摇了父权制。

家庭是中国共产党进行革命和建设的一部分。早在五四新文化运动时期,新文化运动领袖、早期共产党人就高举反传统和反对父权制家庭的旗帜,经历了苏区的初步实践,抗战时期中国共产党在华北根据地进行了家庭变革的进一步探索,改善家庭关系,建设新式民主家庭。

学者们对于抗战时期根据地婚姻问题的研究较多,其中关于家庭问题亦有所涉及。研究文章多对抗战时期的婚姻进行分析,丛小平认为中国共产党在20世纪40年代根据地的婚姻改革逐渐改变了以“五四”话语为基础的“婚姻自由”原则,代之以更具有实践意义的“婚姻自愿/自主”[1]。张志永以晋察冀边区的婚姻制改革为例,提出这场婚姻制度改革的目的是动员妇女参加抗战,文章还指出了婚姻制度改革的简单化、表层化等一系列问题[2]。一些学者以抗战时期根据地的婚姻家庭为研究对象。秦燕探讨了陕甘宁边区在改革婚姻家庭制度的过程中出现的法律与习俗、两性关系、新旧婚姻观念之间的冲突,认为社会变革存在着复杂性和长期性[3]。董丽敏则认为延安时期对于婚姻家庭问题的有效处理,在理论和实践两个层面验证了“革命中国”在阶级革命框架中推进妇女解放的可行性[4]。

以往学者的研究提出了很多有价值的思考,然而,这些研究更多关注的是共产党关于婚姻的政策以及变化,或者虽将婚姻和家庭一起讨论,却忽略了婚姻和家庭是两个范畴的概念:婚姻是社会制度所确认的男女两性互为配偶的结合,而家庭是以婚姻、血缘关系和共同经济为纽带而组成的亲属团体。以往的研究鲜有长时段地对中国共产党的家庭政策展开研究,对于抗战时期中国共产党家庭变革研究的角度相对比较单一,不够全面深入,有的结论也不够客观。本文在回顾中国共产党家庭政策的基础上,立足于抗战时期根据地的历史情景,并基于20世纪三四十年代的档案、报刊等资料,围绕抗战时期中国共产党进行的家庭变革进行探讨,呈现家庭变革在冲突和融合中的复杂性和多面性。在本文中,家庭政策是指中国共产党根据不同时期的需要,不断调整和改善家庭关系,为稳定社会而采取的一系列相关方针政策和措施。

一、中国共产党家庭政策的历史回顾

五四时期,早期共产党人深刻地揭示了封建思想文化的社会根源,与封建传统的家庭作斗争,走出家庭是这一时期的重要议题之一。他们认为,旧式家庭作为封建礼教实行的重要场所,在封建伦理道德观念的束缚下,各种关于家庭之谬说肆虐,限制了青年男女的自由,摧残着人性。他们抨击旧式封建家庭制度,呼唤家庭革命,倡导结婚自由、离婚自由,建立新的家庭关系和生活方式,主张家庭成员的平等关系,建立小家庭制。五四时期的话语鼓励青年男女反抗传统家庭的统治,追求精神上与经济上的独立,引起了一场深刻的思想变革。基于五四新文化运动在思想领域对传统封建家庭的批判,毛泽东没有把压迫的根源简单地化约为经济层面,而是提出四种权力:政权、族权、神权是封建宗法制度(父权)对男子与女子的共同压迫,而夫权是女子独受的一种压迫。毛泽东的压迫理论阐释了青年男女建立革命联盟共同毁“家”(父权之家)闹革命的原因:反抗父权[5]。

20世纪20年代后期,共产党的革命重心由城市逐渐转入农村。一方面,由于早期受到“五四”精神及苏俄的深刻影响,共产党人在乡村推广的社会革命以求自由、求解放作为其宗旨,努力改变传统儒教伦理及传统婚姻家庭形式;另一方面,对中国共产党而言,“妇女占人口之半数,且有小孩老人们和她在一起,如果妇女不起来,结果人类2/3都脱离了革命的战线”,“如妇女不起来也是革命上极大损失。”[6](P 90)为了能够成功动员妇女,使其能够成为支持革命和反抗旧的封建制度的重要力量,打破传统婚姻家庭束缚和压迫成为中国共产党家庭政策的主要切入点。

20世纪二三十年代的苏区,包办婚姻、买卖婚姻极为常见,农村贫困妇女受封建婚姻迫害的现象比较普遍。在婚姻家庭中,女子缺乏婚姻自主权,解除封建婚姻的压迫成为各根据地农村妇女最迫切的诉求。20世纪30年代初,中华苏维埃共和国中央执行委员会相继颁布《中华苏维埃婚姻条例》《中华苏维埃共和国婚姻法》,规定了男女平等、结婚离婚自由、禁止童养媳、废除一切包办强迫和买卖的婚姻、实行一夫一妻制,保护妇女和子女合法权益等内容,使妇女在婚姻家庭中获得更多话语权。毛泽东在1930年《寻乌调查》中也发现:“各处乡政府设立之初,所接离婚案子日必数起,多是女子提出来的。男子虽也有提出来的,却是很少。十个离婚案子,女子提出来的占九个,男子提出来的不过一个。”[7](P 159)赣东北省委妇女部给中央妇委报告中也称“离婚多半是男子舍不得女子”[8](P 428)。中共干部在江西苏区两个县的调查显示:在3个半月内,就有4274人登记离婚,其中80%是由单方提出离婚申请,而同一时期有3783人登记结婚。其中有9对是在一天内完成离婚和结婚的手续[9](P 493)。

由于包括家庭在内的各项政策保障,苏区的妇女能够追求婚姻自由,积极参与革命,甚至送子送郎当红军,踊跃投身于各项苏维埃运动,苏区妇女也被认为是“地位上升最快的群体”[10]。在苏区蓬勃开展的妇女运动中,妇女以独立的身份,而不是以附属于父权制家庭的诸如某某媳妇、某家姑娘的身份,获得自身解放,提高了社会和家庭地位。妇女从封闭狭小的家庭走出来,融入广阔的社会生活和社会运动中。

然而,由于第五次反围剿的失败,共产党在苏区推行的家庭变革因战略转移而搁置,在整个20世纪二三十年代,中国共产党推行家庭变革只是短暂尝试,远不及40年代共产党所领导的变革范围广泛和深入。

二、抗战初期中国共产党家庭政策的变革

1935年10月中央红军长征结束之后,中共在陕甘宁交界之处所建立的根据地位于中国最为贫困的乡村地区,交通闭塞,经济不发达,气候与生态条件极为恶劣,北邻内蒙古大草原,家长制传统以及“非正统”的草原游牧民族习俗相互混杂,五四新文化运动和20世纪20年代风起云涌的反帝反封建运动在此地影响甚微。早期刘志丹等人开展的革命运动着重打土豪分田地,颠覆乡村社会的政权结构,较少触及家庭,直到中央红军长征到达陕北,扩建和稳定了陕甘宁根据地政权之后,实施家庭变革才成为可能。

陕甘宁边区与南方根据地有着不同的环境和风俗。荒僻封闭的自然环境、落后的经济水平及恶劣的生存条形成了男性通过劳动支撑家庭生活的衣食住行,女性大多限于家庭生育儿女、操持家务的社会分工。陕西和甘肃两省档案馆所保留的各种文件以及当地的地方志都显示,大部分处于社会中下阶层的农村家庭规模都很小,通常是一对年轻夫妇加上他们的父母及小孩,或者是一对夫妇和他们未婚的孩子。兄弟一旦成婚,就会不可避免地分家,很难看到像凯·安·约翰森(Kay Ann Johnson)书中描绘的中国传统式“五世同堂”的情景[1]。

1937年全面抗战爆发,在救亡图存的旗帜下,动员农村妇女投身抗日救亡,为这场战争补充更多的人力、物力、财力资源,扩大和加强抗战的力量,成为战时共产党开展妇女工作的主要任务,而家庭政策则成为动员妇女重要的切入点。

1939年4月,陕甘宁根据地率先颁布《陕甘宁根据地婚姻条例》,此后,晋察冀、晋绥、晋冀鲁豫、山东根据地也都先后颁布各自的婚姻条例或婚姻暂行条例。这些规定是苏区时期婚姻家庭政策的延续,反对传统大家庭的家长制,试图将原来等级式的大家庭改造为男女平等的小家庭。恋爱、婚姻的自主权以及妇女在家庭中的平等地位和财产权、就业权等的获得,特别是离婚自由的获得,无疑是妇女从家庭获得独立权利的基本内容和制度保证。相关法律的颁布和实施对农村传统家庭制度及其父权、夫权产生了强烈的冲击。此外,1941年,中共中央还在给各级党委的指示中特别提出,“必须把深入家庭保护妇女切身利益作为经常工作的中心”[11](P 479)。

此外,相关的政策和公权力的支持保障了妇女在家庭中的权益。根据地妇女干部向群众宣传男女平等,不许打骂、虐待妇女,妇女有参加抗日工作的权利和义务。1939年陕甘宁根据地第一届参议会通过《提高妇女政治经济文化地位案》,提出“废除一切歧视妇女的制度”。以“家庭”为边区妇女工作重心,“深入群众、深入到每个农村家庭,了解与研究群众的实际问题,尽量帮助群众妇女,满足她们的切身利益,并从她们实际问题与切身利益出发,提高她们”[12](P 48)。这些政策得到了妇女尤其是青年妇女的支持。当然,如果没有政权力量的强大支持,妇女个体及群体很难独立对抗历史绵长并掌控乡村资源的权力体系及家庭结构。

然而,革命理想与现实操作之间有很大的落差。这一地区的家庭结构与五四新文化运动话语所描绘的儒学士绅四世同堂家庭完全不同。在当地,大部分处于社会中下阶层的农村家庭规模都很小,加起来不过两三代人,再加上这个区域的人口流动性较强,有相当数量的移民和流浪者,家庭结构不稳定,家庭人口规模小[1]。地方社会风俗中还包含着适应当地社会环境的生存策略,即地方社会风俗往往具有为稳定家庭结构而设计的平衡机制。“站年汉”“招夫养夫”“拉帮套”这些“非正统”的婚俗和婚姻形式在艰苦的社会环境中具有维护家庭成员的稳定、保障人们生存与繁衍后代的功能,并非如“五四”新文化运动话语者所想象的,是男性父权对女性有目的的压迫[13]。

抗战初期各地妇联会、妇救会对于虐待妇女的典型户,经说服教育仍不改正者进行群众性说理批判。在宣传婚姻自由时,一些地方还采取了较激烈的斗争手段,比如给虐待媳妇的婆婆戴高帽子游街,批斗打骂妻子的丈夫,轻率地处理婚姻纠纷等。赋予妇女婚姻自由平等的权利遭到当地农民尤其是男性激烈的抵制,家庭关系开始出现紧张局面。在《婚姻条例》推行的过程中,对离婚案件处理不当也引发了社会问题。1941年至1945年上半年晋察冀全区共发生命案202起[14](P 64)。1939年婚姻条例还提出了男女平等财产继承权的规定,这脱离了普遍贫穷的广大农民实际生活,更加剧了家庭成员之间的紧张和摩擦,一些地方彩礼飙升,一般农民家庭甚至倾家荡产才能订一门亲事。“有的穷苦人家妇女继承财产后,使兄弟不能生活。继承的房和地,也因遭群众反对,不能住,不能种。有些村农会干部因被姐妹继承了财产而工作消极,许多农民对妇女继承不满。在继承了的兄弟姐妹之间,往往形成不说话、感情破裂甚至引起仇怨”[15](P 457)的局面,进而造成根据地社会的不稳定。

共产党在早期五四文化以及继承苏区革命的背景下,以“五四”新文化运动话语为基础所形成的新式观念与陕甘宁边区这种边陲地区的乡村社会文化状况格格不入。这些不仅会带来民众态度消极的问题,还可能引起政权动荡,因而引发了中国共产党对家庭政策的重新思考和调整。

三、20世纪40年代中国共产党家庭政策的调整和重塑

为了稳定根据地政权建设,针对家庭中出现的问题,中国共产党立足中国农村的实际进行了探索和调整。

1.反思和调整相关政策

对家庭政策的反思与延安整风运动的开展有着直接关系。抗日战争进入相持阶段,中国社会本来存在的种种矛盾更加错综复杂、激烈和尖锐,国内各阶级、阶层、政治集团和政治派别之间的矛盾也更加凸显。如何处理抗日战争内部营垒、民族统一战线中存在着的矛盾与斗争,确保团结一切可以团结的力量去争取抗战的胜利就成为共产党面临的课题。1941年5月,毛泽东在延安高级干部会议上作了《改造我们的学习》的报告,标志着整风运动开始,共产党各方面的工作进入了调查研究反思的阶段。经过一系列的调查研究,共产党对以往家庭政策以及妇女解放的问题进行了反思。

首先,从妇女内部不同年龄和不同阶层分析。认为以往是“走了些弯路”,“未能正确地处理农民妇女的关系,曾使工作遭受若干损失”[11]。中国共产党之前在根据地推行的政策,得到最大支持的是青年妇女。家庭矛盾和冲突很多问题源自青年妇女与家庭的矛盾。在婚姻制度上,离婚自由权是赋权青年妇女最重要的一项权利,使青年妇女拥有与家庭成员进行谈判的强有力的资源。同时,共产党认为中年和老年妇女“家庭约束少”“政治上进取心小”,尤其是老年妇女甚至是“非常保守的”。在相关政策的支持下,由于青年妇女的社会活动与社会交往扩大,“妇女的要求解放特别增长了家庭的矛盾,媳妇与婆母的矛盾,丈夫与老婆的矛盾,而这种人事的矛盾由于彼此进步不平衡更加增加其复杂性”[11](PP 692-693)。

其次,从阶级与性别的关系分析农民与妇女的关系问题,同时深刻指出之前家庭工作存在的问题。“将妇女从家庭中孤立起来看,与其周围的人物不联系,强调了妇女与家庭(农民)的矛盾,站在片面、狭隘的妇女利益上解决,造成两性间及青老年的对立”[11]。在家庭和妇女解放问题上,中国共产党要解决的是农民的整体与妇女的特殊利益问题。“农村里是以家庭为经济单位,妇女的利益,基本上和她丈夫儿子的利益是一致的;但另一方面,由于家长制度,妇女在家庭里的地位,并不是完全平等的,因此妇女还有其特殊利益,但是家长制度,也只有在削弱封建统治的基础上,大量发展以后才能实现”[11](PP 768-769)。中国共产党没有将阶级与性别的问题对立起来而是整体融合地进行分析,认为在农村提倡“妇女从家庭里解放出来”,暂时没有出路。中央妇委书记蔡畅在会见美国记者斯特朗时说:“我们在农村地区的口号不再是‘婚姻自由’和‘男女平等’,而是‘拯救婴儿’和‘发家致富’了。我们过于强调妇女的权利使我们站在农民的对立面,这是一个错误。男女之间的冲突削弱了反对日寇和地主的联合斗争。此外,在这种情况下妇女平等和婚姻自由是得不到的。”[16](P 379)这些反思为进一步开展家庭变革奠定了基础。

为了更切合当时边区群众实际,配合新的民主家庭建设,中国共产党于1944年3月20日重新颁布了《修正陕甘宁边区婚姻暂行条例》。与1939年的条例相比,内容上有四个方面的变化:第一,婚姻成立的原则只规定以自愿为原则,没有明确规定禁止买卖婚姻、童养媳和童养婚。第二,在关于离婚的十个条件里,把感情不和从原来的第二条降到了第七条。第三,增加了限制抗属离婚的条款,规定抗日军人的配偶在抗战期间原则上不准离婚,至少也须五年以上不得其夫音信者方能向当地政府提出离婚的请求。第四,将1939年婚姻条例中关于离婚后双方债务共同处理和离婚后女方未再婚、无职业无劳动力,男方须给予帮助的条款均删去。

2.塑造新式民主家庭

共产党在以农村社会分散的个体小农经济家庭的基础上,调整改造,原有的家庭关系。

首先,缓和家庭矛盾,提倡家庭和睦。虽然早在1939年晋察冀边区提出和睦家庭口号提倡“家庭和睦”,但中心是解除妇女的日常生活痛苦,多从感情和团结出发说服规劝婆婆或丈夫[17](P 139),却较少涉及改造家庭、提高妇女家庭地位和经济权益等深层次问题。

20世纪40年代初,陕甘宁边区妇联明确提出“模范家庭”,要求妇女干部克服脱离群众的工作方式,把妇女的要求与家庭关系的和谐结合起来,以调和妇女与家庭之间日益激化的矛盾和冲突。在处理具体问题上遵循的原则是:一方面反对丈夫、婆婆无人道地打骂妻子和儿媳,另一方面主张男子和老年妇女不限制青年妇女的自由,青年妇女不要提过分的要求,但更倾向于说服青年妇女顾全家庭。由于社会和家庭的变动,青年妇女社会活动与社交范围扩大,一定程度上增加了家庭的矛盾,尤其是青年妇女与中老年妇女之间的矛盾。因此,“争取团结家庭主妇与老年妇女,以求得她们的参加或赞助,这对青年妇女的活动会增加便利”[11](P 503)。

和睦婆媳关系是缓和家庭矛盾的重要内容之一。家庭关系中的婆媳关系往往起着至关重要的作用。当时,公婆打骂儿媳被视为天经地义,“做婆婆的常以一种肆意报复的心理对待媳妇”,“有时候这种打骂是很野蛮的、残忍的、毫无人性的”[18](P 15)。兴县二区西坪村刘寨儿从小忍受婆家虐待,最后因一点小事惨遭婆婆毒打致死,这样的悲剧在当时似乎已习以为常。在思想上,共产党认识到“由于旧制度习惯有着深厚的社会根源与悠久的历史传统,这样一种大的改变不是一个简单事情,是一个教育与斗争的过程”[19](P 117)。

在融合了中国传统社会和民众心理需求的基础上,中国共产党对家庭矛盾采取调节的方法,并改变以往孤立开展妇女运动的倾向,合理处理家庭纠纷。对于那些因公婆、丈夫虐待想离婚的妇女,尽力去做调解工作,告诉她们应该怎样对待好公婆,要知礼节、懂卫生、治好家。同时也教育公婆、丈夫不应虐待媳妇,限制青年妇女的行动。妇联组织和地方民政部门还通过婆媳联欢会、家庭座谈会、祝寿聚餐等各种方式来促使家庭矛盾缓解,或遇模范老人去世时,通过发动群众吊孝、送纸,必要时募捐抚恤其家属,抓住治丧等时机教育与团结妇女[11](PP 143-144)。此外,妇救会重视对年长者宣传教育,表扬模范婆婆。针对这种情况,一些妇救会组织模范婆婆会和模范媳妇会,会上提倡模范婆婆不妨碍媳妇工作,模范媳妇要尊重公婆,婆媳关系得到改善,缓解了婆媳、夫妻之间的冲突。边区政府注意树立婆媳和睦的典型,如延安东区赵老太太的两个媳妇,一个在延大附中学习,一个任区妇联主任。老太太不但不限制媳妇工作,还经常看望她们,一家人和和睦睦。边区政府主席林伯渠为赵老太太送匾题词“模范婆婆”。妇救会还通过树立婆媳和睦的典范,如“模范婆婆”“模范媳妇”,大力宣传新型家庭典范,如太行襄垣区李来成的家庭,北岳张树凤、刘林义的家庭。

其次,家庭改造包括在家庭和公共生活的关系中来处理家庭问题,达到改造家庭、再建新型社会的目的,中国共产党在不改变原有家庭结构的基础上,将现代意义的民主观念植入乡村家庭之中。

改造家庭的核心概念是“民主化”,即去除家长制,召开家庭会议讨论家庭事务,合理安排家庭分工。民主家庭主要包括三个方面:第一,在家庭行政上,建立民主集中制度而废除家长专制制度。第二,在家庭经济上建立民主合作的关系。生产任务的分担和劳动果实的分配应使公平合理。第三,帮助政府同军队,照顾自己“小公家”之外的“大公家”[20](PP 441-448),从而推动民主观念在新家庭建设中逐步形成。具体的做法如下:一是废除家长制,召开家庭会议。在农村,过去都是家长制的旧家庭,内部不团结,生产情绪不高,浪费多。随着民主运动和生产运动的发展,新式的民主家庭出现,选举家长,召开家庭会议,家庭机构民主化。家庭会议由家长做主席,全家人都可以发言,干部列席帮助制定户计划,作为全年的生产目标;家庭会议又是民主会议,全家人可以罢免不称职的家长,民主选举新的当家人,使一些有能力的妇女主掌家庭大权,有力地冲击了父权家长制。晋察冀边区易县有一家八口人,本是公公当家,但二媳妇生产最好,又孝敬公婆,婆婆便在家庭会议上提议由二媳妇来领导全家生产,结果大家都同意,全家生产都比往年积极[21]。二是在生产上,实行合理分工,同时对生产和节约所得实行公私兼顾、多劳多得的分红和奖励制度。全家人根据户计划实行合理的劳动分工,并根据“公私两利”原则,订立家庭分红制度,使每个人在生产中都获得好处,以调动全家人的生产积极性。这样,妇女就在家庭富裕和民主的基础上,逐渐摆脱不合理、不平等的待遇。如晋察冀边区郝凤庭家有伯父、母亲、兄弟、弟媳、孩子等13口人,以前“很不和气,妇女天天吵架”,在干部帮助下,全家召开了家庭会议,实行民主和劳动分工,“老娘也自动负责做饭,让青壮年妇女下地,这样只麦收前因少雇人节省两担多粮食”[22]。

3.动员农村妇女参加生产

家庭矛盾更深层原因是贫穷。抗战进入相持阶段之后,根据地出现了严重的经济困难。为了坚持长期抗战,突破敌人的封锁,争取生存以及抗战胜利,必须自给自足发展生产。1942年底,中共中央提出了“发展经济,保障供给”的方针,号召根据地军民自力更生,克服困难,开展大生产运动。“生产运动的开展,首先就需要我们这样巩固团结的新的家庭。因为我们现在的经济仍然是农村经济,我们发展生产的基础,仍是以分散的农村家庭为单位的小农业生产和家庭手工业生产。因此,团结家庭,使每个家庭都成为有力坚强的生产单位,进一步建立与发展各种集体活动。”[20](PP 441-448)根据地的农村妇女必然是开展大生产运动的一支重要力量。

然而,在西北、华北农村的许多地区,妇女被限制在家内,不能出去劳动。妇女参加生产劳动被视为“不吉利”,“妇女下地、上场就会少打或不打粮;妇女打井不出水,妇女会冲了风水财气”[23](P 5)。

为了动员妇女走出家庭,参加生产,1943年1月中央颁布“四三决定”,表明工作重心转移到动员妇女参加生产。“四三决定”提出妇女参加生产是各抗日根据地妇女工作的新方向,参加生产是农村妇女的“特殊利益的中心”,同时认为妇女参加生产也是一种抗战,是“与壮丁上前线同样是战斗的光荣的任务”。“农村妇女能纺织,能养蚕,能种地,能煮饭,能喂猪,能理家”,“多生产,多积蓄”,可以使妇女及其家庭的生活都过得好,“这不仅对根据地的经济建设起重大的作用,而且依此物质条件,她们也就能逐渐挣脱封建的压迫了”[11](P 648)。

动员妇女参与生产是基于中国农村更为实际的选择,调节了乡村社会的矛盾,建构了全新的性别秩序。在大力发展生产的基础上,提倡夫妇共同生产,可以从根本上解除妇女一部分的婚姻家庭痛苦。由于妇女参加生产在家庭经济生活尤其是度荒中起了重要作用,她们在家庭和社会中的地位得到了一定提高,家庭关系有所改变,一些地方出现男人帮助烧火做饭、推碾、看小孩等现象。过去妇女因为经济上不能自立而被轻视被虐待的情况减少,家庭矛盾缓和。“男人打女人、邻舍相骂得事情,大大地减少了。从经济相当丰裕、经济可以自给的物质条件下,她们的地位也逐渐提高了。勤劳生产、能挣钱的妇女,被人们特别尊敬。”[24]

4.进行文化宣传和典型示范

中国共产党通过多方面的宣传动员和改造,宣扬新的婚姻家庭观念。首先,在《新中华报》《解放日报》《群众周刊》和《中国妇女》等杂志刊物上发表文章,揭露封建婚姻制度对妇女身心的摧残,宣扬平等、民主的新式家庭。其次,利用陕北地方特色的信天游以及新秧歌对民众进行广泛宣传。信天游里的唱词如“从前的礼法太古董,男婚女嫁都由老人,实是难受的很……自由婚姻没毛病,夫妇作业乐盈盈,快快任它行”[25](P 12)。根据地的广大民众把各地区的舞蹈动作和传统秧歌结合在一起,创作出许多新的秧歌剧,例如《兄妹开荒》《夫妻识字》,载歌载舞,富于表现力,受到农民的欢迎。

此外,这一时期文学作品更加面向大众,真实地反映出根据地广大农民家庭的变化。晋驼的《结合》、庄启东的《夫妇》等作品反映了在共产党和人民军队的帮助下边区不断反抗父权和夫权,劳动妇女争取自由、追求解放,为革命作出贡献的情形。赵树理的纪实文学作品《孟祥英翻身》、小说《变了》《传家宝》等都程度不同地反映了解放区婆媳关系的演变过程。新媳妇热衷于参加社会性活动,如放脚、打柴、耕地、锄苗、造林、上冬学和参加妇救会工作等,年轻媳妇们的变化也带动了农村社会生活的悄然改变。

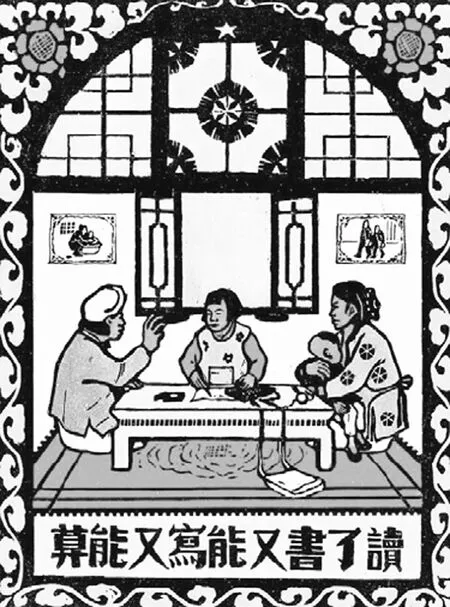

宣传画、版画是广大农民更为喜闻乐见的宣传形式。这些图画生动地反映了根据地家庭的变化,对于宣传新式民主家庭以及移风易俗起到了很大的鼓舞作用。宣传画《马锡五调解婚姻纠纷》(见图1)取材于1943年的封芝琴婚姻诉讼案。宣传画《读了书又能写又能算》(见图2)则反映了农村妇女走出家庭读书写字,参加生产劳动的故事。

图1 宣传画《马锡五调解婚姻纠纷》[26]

图2 宣传画《读了书又能写又能算》[27]

在各地实践的基础上,中国共产党还通过典型示范的方式来推动家庭变革。通过民众身边新式家庭的鲜活事例宣传扩大影响。1944年,《解放日报》连续登载了多篇有关家庭的报道。5月5日,该报介绍了农民王世兴、张树风等建立新民主主义新家庭的经验[28];6月2日报道了陕甘宁边区靖边县劳动英雄王国保召集全家畅谈家庭生产的情况[29]。8月9日报道了庆阳高迎区五乡蔡德旺的家庭[30]。这是一个众多人口的大家庭,分工经大家民主商量并征得老人同意,7个儿子主要种地,蔡的母亲64岁,在政府的号召下带领儿媳妇纺线,取得了显著的经济效益,改善了家庭生活。同日,又报道了李来成的家庭。李家原来是家长制的旧家庭,内部不团结,生产情绪低,政府人员帮助其订立了全家生产计划,组织起来,改造家庭。李来成的新式家庭从上到下、从人力到物力、从生产到消费都组织起来了,传统的大家庭通过重新调整得以继续发挥其作用。李来成的家庭被誉为“新民主主义农民进步家庭”的典型[31]。

5.展开理论探索和思考

基于根据地家庭政策的调整以及实践,毛泽东、艾思奇等人在理论上进行了一些思考和总结,这些都可以视为中国共产党人对于家庭问题的理论探索。

首先,他们肯定了“五四”新文化运动反对传统家庭的革命性和先导性。毛泽东认为,反抗和破坏这种旧式家庭,乃是五四青年男女起来革命的先声。许多先进战士在这一号召下,在某种意义上和某些情况下,都成为旧式家庭的叛逆,这是不可避免的,也是完全需要的。五四运动开辟了新民主主义革命的道路,号召彻底反对封建的旧中国时,家庭问题就作为一个重要问题而被提出,而反对旧式封建家庭的任务,就被看作争取民主斗争中的一个不可分割的侧面,因此不能否定五四提出的口号和目标。

其次,他们指出了根据地家庭变革的历史必然性,肯定了在新民主主义条件下各抗日根据地兴起的一种新型的家庭关系。“在陕甘宁边区及敌后各抗日根据地的劳动农民家庭里,开始出现了一种新的现象——几千年来中国人民的家庭从未有过的现象:在家庭内部关系上(父子、婆媳、兄弟、男女之间)渐渐形成着一种民主的关系。这种新式家庭与旧式封建家庭纠纷重重的情形相反,是充满了团结、和谐、尊长敬老、勤劳互助、人兴财旺的幸福空气的。”[20]由于采用了民主的方式,改善了家庭关系,使家庭关系和睦了起来,家庭经济发展了起来。毛泽东强调,这种家庭关系的改革,其直接效果是解放家庭中的生产力,而生产运动的开展,首先就需要团结的新家庭。解放区农村家庭存在的问题,“主要是在新民主主义占优势的区域,那种封建形态的东西虽然被破坏得很厉害,但是严重的封建宗法遗迹依然存在。所以,在一切存在了这种严重封建束缚的情况下,不断改造家庭是必要的”[20](PP 439-440)。

再次,他们还从政治环境和经济基础变化来看根据地所进行的民主家庭建设。“陕甘宁边区和敌后抗日根据地,我们有了新民主主义的政治条件,我们面对着的家庭是新的农民的家庭,是劳动者的家庭。这样,就改变了社会的面貌,也极大地影响了家庭。而减租减息,增加工资,发展生产,则成了这种改变的经济基础。”[20](P 441-448)

毛泽东还提出“巩固家庭”是为了“走出家庭”,“要巩固团结家庭,使每个农民,每个劳动人民与每个抗战分子的家庭成员都能团结一致,同心协力,成为建设新民主主义社会的有力分子”[20]。同时毛泽东又指出,农民的家庭是必然要破坏的,进军队进工厂就是一个大破坏,就是纷纷“走出家庭”,即“不断地走出,不断地巩固,这就是我们的需要”[20]。巩固家庭和走出家庭讨论的背后主要在于公私边界的分野。

四、小结

抗战期间中国共产党根据地进行的家庭变革与调整折射了共产党在农村所推行的社会革命与乡村社会冲突与融合的复杂过程。政权“控制”地方社会并不是一个单向度地向下渗透的过程,而是和地方的实际以及各种力量的博弈。一定程度地妥协并非回归保守,而是政权对地方社会的整合[13]。革命场域里的家庭变革实践无疑是一场复杂的实验,对其理解同样也应该具备复杂的历史视角。抗战时期中国共产党在改造乡村家庭关系以及妇女解放方面进行了有益的探索和实践。从某种意义上讲,中国共产党对根据地家庭进行改造就是农村从传统向现代性方向融合变化的过程。

抗战时期在乡村的改造尝试包括在家庭和公共生活的关系中来处理家庭问题,达到改造家庭、再建现代的新型社会的目的。几千年来的家庭内部制度、家庭关系发生了变化。在巩固家庭的口号下,民主被引入新家庭建设中,去除家长制,大小事务在家庭会议上民主讨论,公私一体,逐步处理与“家”相关的公私关系的改造。这既是新民主主义的最切合实际的举措,也融合了中国的传统,顺应了中国人家国天下的公私观念。中国共产党在各抗日根据地建立各级民主政权,以家庭为依托,在所进行的改革、改造运动中,将民主观念在农民中逐步推广起来。

从这场家庭变革对妇女解放的影响来看,无疑是有效地动员了最广大的农村妇女,提高了其家庭地位和社会地位。中国最广大的妇女仍然是农村劳动妇女,她们受到的压迫不只是家庭和性别压迫。除了侵略者以及战争带来的动荡不安,女性农民同男性农民一样受到地主阶层的剥削和压迫,她们有着同样要改变贫穷饥饿的生存需求和经济要求。动员妇女参加生产,从家庭走向公共空间,同时改造家庭使其民主化,实行公私两利、合理分工合理分配报酬,这些使得妇女获得平等权益,也充分发挥了妇女的能动性和主体性,是对父权制强烈的冲击和动摇。要将妇女解放置于更广阔的政治、经济、社会中考察,在中国历史和现实情境下,中国的妇女解放道路一直和中国革命包括阶级斗争、民族独立解放运动紧密相连,这也是不争的事实。

家庭变革是一个复杂而长期的过程。中国共产党为解决这些矛盾和冲突,对政策进行了及时和必要的调整,并融合了中国农村的传统和实际,创造了“中国式的家庭变革模式”。中国共产党所进行的实践以及积累的宝贵经验,为探索建立更加合理的家庭制度奠定了重要基础,也为当前开展家庭建设工作提供了一定的启发和借鉴。

[1]丛小平.从“婚姻自由”到“婚姻自主”:20世纪40年代陕甘宁边区婚姻的重塑[J].开放时代,2015,(5).

[2]张志永.晋察冀抗日根据地婚姻制度改革新探[J].河北广播电视大学学报,2014,(6).

[3]秦燕.抗日战争时期陕甘宁边区的婚姻家庭变革[J].抗日战争研究,2004,(3).

[4]董丽敏.延安经验:从“妇女主义”到“家庭统一战线”——兼论“革命中国”妇女解放理论的生成问题[J].妇女研究论丛,2016,(6).

[5]宋少鹏、周蕾.土地革命时期中国共产党对农村妇女解放理论的开创与发展[J].浙江学刊,2008,(6).

[6]中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室.中国妇女运动历史资料(1927-1937)[G].北京:中国妇女出版社,1991.

[7]中共中央文献研究室编.毛泽东农村调查论文集[G].北京:人民出版社,1982.

[8]江西省档案馆、江西省妇女联合会编.江西苏区妇女运动史料选编[G].南昌:江西人民出版社,1982.

[9]史景迁.革命与战争[M].台北:时报文化出版企业股份有限公司,2002.

[10]黄道炫.张力与限界——中央苏区的革命[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

[11]中华全国妇女联合会妇女运动历史研究室.中国妇女运动历史资料(1937-1945)[G].北京:中国妇女出版社,1991.

[12]陕甘宁三省区妇联.陕甘宁边区妇女运动大事记述(内部资料)[Z].1987.

[13]丛小平.左润诉王银锁:20世纪40年代陕甘宁边区的妇女、婚姻与国家建构[J].开放时代,2015,(5).

[14]榆林地区中级人民法院编.榆林地区审判志[M].西安:陕西人民出版社,1999.

[15]晋察冀北岳区妇女抗日斗争史料编辑组编.晋察冀北岳区妇女抗日斗争史料[G].北京:中国老年历史研究会,1985.

[16][美]安娜·路易斯·斯特朗著,刘维宁等译.中国人征服中国人[M].北京:北京出版社,1984.

[17]河北省妇女联合会编.河北妇女运动史资料选辑(第3辑)(内部发行)[Z].1983.

[18]武乡县妇运史办公室编.武乡妇女运动史料选编(第2集)(内部发行)[Z].武乡县妇运史办公室,1985.

[19]晋察冀抗日根据地史料选编(下册)[G].石家庄:河北人民出版社,1983.

[20]孙晓忠、高明编.延安乡村建设资料(一)[G].上海:上海大学出版社,2012.

[21]中国解放区妇运情况报道[N].新华日报,1947-01-26.

[22]户计划与家庭会议[N].晋察冀日报,1945-03-16.

[23]晋察冀边区北岳区妇女抗日斗争史料编辑组.烽火巾帼[M].北京:中国妇女出版社,1990.

[24]蔡畅.迎接妇女工作的新方向[N].解放日报,1943-03-08.

[25]王克文.陕北民歌艺术初探[M].北京:中国民间文艺出版社,1986.

[26]常彬.想象妇女:延安时期广告画(下)[J].名作欣赏,2014,(11).

[27]常彬.想象妇女:延安时期广告画(上)[J].名作欣赏,2014,(10).

[28]晋察冀边区各种模范妇女大会宣言[N].解放日报,1944-06-05.

[29]靖边劳动英雄王国保召开家庭生产会议[N].解放日报,1944-06-02.

[30]庆阳蔡德旺家团结和谐劳动生产[N].解放日报,1944-08-09.

[31]襄垣李来成的新式家庭是怎样建立的[N].解放日报,1944-08-09.

责任编辑:绘山

Conflict and Amalgamation:Reforms of Chinese Communist Party’s Family Policy during the War against Japanese Invasion

ZHOU Lei

(Women’s Studies Institute of China,All-China Women’s Federation,Beijing 100730,China)

Communist Party of China (CPC);family policy;women’s liberation

This paper examines Chinese Communist Party’s family policy so as to establish an understanding of the historical context in which the communist bases against Japanese invasion were set up.It reveals that the CPC engaged in promoting changes in the family and that there were complex and multiple conflicts and harmonies existing between the ideal and reality of changes in the family.Overall,it was a practical choice by the CPC to engage in family policy to promote reforms in the family during the Anti-Japanese War period.The CPC intended to adjust the relationship between the family and the public life through reforming the family so as to prepare for the building of a new society.Reforms in the family had also helped nurture a sense of “democracy” and “solidarity” among peasant,representing an important step in building democracy in the Anti-Japanese Invasion base areas.This effort at promoting family reforms had resulted in positive influence on women’s liberation as it effectively mobilized rural women,raised women’s family and social status and gained equitable rights,changes that had challenged the existing patriarchal systems.

周蕾(1980-),女,全国妇联妇女研究所助理研究员。研究方向:中国妇女运动史。

本文为国家社会科学基金青年项目“中国共产党领导的妇女组织研究(1921-1949)”(项目编号:15CDJ006)的阶段性成果。

D442.0

A

1004-2563(2017)03-0040-09