论学术共同体对清代家刻产业发展的促进与限制

□文│塔 娜

中国出版事业的格局于元明清时期形成了官刻、坊刻、家刻三足鼎立的局面,其中家刻较为特殊,它不似官刻般规模宏大,注重经史;不似坊刻般追求利润,内容广泛;而以底本好、校勘精、工艺专著称。尤其是在经历了明代坊刻只重数量、种类,而质量参差不齐的出版状态之后,家刻在清代的兴盛无疑具有提升出版质量的重要作用。但是,何以中国近代出版业中却不见家刻繁荣的延续?

中国近代出版企业多由外国传教士、封建官僚、民族资本家或进步人士团体创办,使得近代中国的出版事业中汇集了多方力量,共同推动着出版业的变革,从而打破了元明清时期官刻、坊刻、家刻三分天下的格局。但新的格局中又能寻到官刻、坊刻的影子,如洋务派的刻印活动实际上脱胎于清代官刻,民族资本家兴办的刻印机构实与坊刻相近,即官刻与坊刻这两种出版形式在近代出版事业中得以改造与延续,唯独家刻鲜有在近代出版业变革中跨入出版企业行列的成功范例。这与近代中国资本主义萌芽被抑制的经济环境有关,但家刻产业本身以及与其相关的学术共同体的局限性也是其中重要的影响因素。

家刻,又称私刻,原指私家的刻书活动,后来又包括家塾、书院或寺院等进行的刻书活动。中国古代的文人士子是从事家刻的中坚力量,而文人士子之间的交游联系活动多呈现出“团体性”形态。中国学术史上就存在很多流派,如清代的浙东学派、东吴学派、皖南学派等,且这些流派多以地域为划分标准。这些学术流派类似于美国社会学家R·科林斯(Randall Collins)在《哲学的社会学——一种全球的学术变迁理论》中提出的“学术共同体”的概念,虽然他所论述的概念是针对现代西方哲学体系,但还是有一定的借鉴意义。具体到中国古代,所谓“学术共同体”的概念将是:由于沟通与交流的限制,一般存在于某一地区或地域之内的文人士子群体,他们关注相同的政治、社会、文化及学术问题,即使存在不同的倾向与意见,彼此之间也通过沟通达成交流与互动,并因此使联系链条更加紧密。

学术共同体中的文人士子一部分是从事家刻的主体,一部分是家刻产出的需求者,他们是清代家刻产业的中坚力量,与家刻产业的发展与兴盛相辅相成。

一、家刻是学术共同体留传成果的重要手段

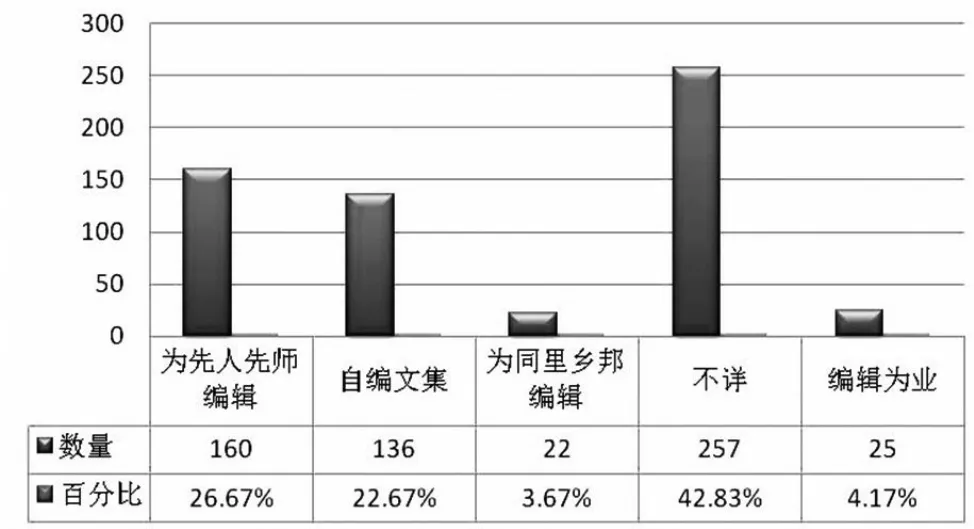

学术共同体成员虽然主要由共同的关注点结合而成,但由于中国古代的地域交通限制,不少学术共同体都限于某一地区,成员之间不免存在亲缘关系,这为学术共同体打上了家族性烙印。中国古代士人对家族与宗族文化的沿袭,最为直接有效的方式便是将内部成员的作品或家乘等进行编纂、刊刻与传播。一个家族或宗族会因外在的各种因素导致衰落甚至灭亡,但通过著述与刊刻而流传下来的文化典籍将会继续流存,以作为家族精神的表征与再现。因此,清代族谱的编纂活动异常活跃,甚至出现了仿照史志体例的趋向。同时,文人士子为自己和先人先师编纂、刊刻诗文集的现象也在清代颇为流行。图1所示为根据何明星对张舜徽《清人文集别录》所收录的清代600部文集编辑出版方式的统计所示。

图1 清人诗文集编辑方式

在各种编辑出版方式中,除去“不详”部分,以“为先人先师”编辑所占比重最大,为26.67%,如果去掉无法确认的文集数量,其比例更是提升为46.6%。这里既包括家族层面的“先人”,也包括教育层面的“先师”。在中国传统思想中,师生关系与父子关系同样重要,《荀子·礼论篇》云:“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也。”[1]尊祖与重师同样是维护社会秩序的重要组成部分,而有时师缘与血缘又相互重叠,因为在中国传统的教育方式中最主要的便是宗族内部的族学与私塾,宗族内部有学问的长辈往往又担当起先生的责任。尤其是科举制度之后,文人士子主要靠读书、考试得以晋升,不仅是实现自身价值的途径,更是光耀门楣的表现,于是,师徒关系更加紧密,也可以称其为家族与宗族关系的扩大与发展。

次之是为同里乡邦编辑的方式。随着学术与文化交流范围的扩大,思想传播必然要突破家族与宗族领域,而一定地域范围内的同里乡邦是与宗族核心联系最为紧密的外层势力,先人、先师是对家族时间上的延续,同里乡邦则是对家族空间上的扩展,同样也有构成学术共同体的可能。清代,为同里乡邦编辑出版文集活动成为一种普遍趋势。近人叶德辉考证:“荟萃乡邦郡邑之书,都为丛刻。……国朝嘉庆间,有赵绍祖刻泾川丛书,宋世茔刻台州丛书,祝昌泰刻浦城遗书,邵廷烈刻娄东杂著。道光朝有伍元薇刻岭南遗书,同治朝有胡凤丹刻金华丛书,孙衣言刻永嘉丛书。光绪朝此风尤甚。如孙福清刻檇李遗书,丁丙刻武林掌故丛编,又刻武林先哲遗书,陆心源刻湖州先哲遗书,赵尚辅刻湖北丛书,王文灏刻畿辅丛书,盛宣怀刻常州先哲遗书。力大者举一省,力小者举一郡一邑。然必其乡先辈富于著述,而后可增文献之光。”[2]这一考证描述了清代从嘉庆朝到光绪朝逐渐风行的文人为同里乡邦整理、刊刻丛书的现象。

这种编辑方式与中国自古传承的家族与宗族意识密切相关,正如儒家仁学结构的第一个特色就是“血缘意识”。[3]时至今日,中国人依然生活在传统意义的家族与宗族的关系网络中。在中国古代,家族或宗族的意义相对来说更为重大,这种关系不仅仅是繁衍生命、延续血缘的自然关系,在物质相对匮乏、社会机遇稀缺的年代,家族与宗族能够保障其中的个体在社会政治生活中相互提携、推荐、沿袭,只有这样,才能令家族与宗族的政治、经济利益始终掌握在本族手中,并不断延续下去。中国古代出现的官位世袭、商业家族化的现象就是这种观念的表现。以家族为中心同样形成了共同体,在这个共同体之内逐渐塑造了该家族或宗族的文化与规范,指导宗族成员的政治、经济活动,以保障家族与宗族的整体利益,并代代沿袭,呈现出稳固性与历史性。

同时这还涉及了个人与家族利益的问题。文人士子努力通过著述或科举的方式以求自身社会价值的实现,当然不能否定其自身的主观能动性,但背后或多或少也存在着家族利益的驱动,因为家族利益的维护与发展可以为士人自己及后代提供相对长久与稳定的庇佑,两者是相辅相成的关系。因此,许多士人将个体行为与家族利益结合起来,司马迁著《史记》,其心得便是“扬名于后世,以显父母,此孝之大者”,[4]认为自己的荣耀即是父母的荣耀;而其在《报任安书》中进一步阐释自己能够忍辱负重继续著述的行为更是与家族利益有关,所谓:“所以隐忍苟活,函粪土之中而不辞者,恨私心有所不尽,鄙没世而文采不表于后也。古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。……仆诚已著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,则仆偿前辱之责,虽万被戮,岂有悔哉!”[5]司马迁著述立言,一方面是个体追求与祖先荣耀的结合,另一方面则是继承祖先未竟之业,完成其史官使命,如此种种,个体行为无不与家族利益相关。因此,在统计中,自编文集也占很大的比重。

一方面是从思想源流上决定了学术共同体与家刻之间的必然联系,另一方面,学术共同体成员在从事刻书活动方面也具有先天的优势:首先是文化积淀,与从事坊刻的民间商贾不同,从事家刻的文人士子均有较高的学识,除从事日常的学术活动外,也有不少藏书资源,这样才能在较好的底本基础上进行审慎的校勘,为刻印书籍的质量进行源头上的把关;其次是需求,文人士子从事家刻活动并不以营利为目的,而主要是为了自身的留存或交流需求,文人士子多是整理刻印自己、先人先师或所在的学术团体成员的作品以求留存与相互交流,或是在学术交流中对已有版本进行修订,以完成更好的版本。所以,家刻的质量一般都较为上乘。

可见,对于文化精神或家族文化价值的承袭最好的方式莫过于立言著述,并通过书籍的承载将其思想传播出去,以求空间上的扩展与时间上的留存。而文化传播的基本功能,就是在一个传播范围内得到某种认同,使之达到传播活动的发生和传播效果的最大化。在宗族内部是以血缘为天然纽带所联系起来的共同体,将之进一步扩展即为以地理范围为传播活动覆盖区域的地域性共同体的建立与发展,而在地域性学术共同体的维系中,书籍的传播作用不容忽视。

二、家刻产业与学术共同体的共同追求

刻印书籍是留存文化、交流学术的重要手段,这也是家刻产业与学术共同体的共同追求。

明代的家刻产业,还主要依托于学术共同体中的藏书家。他们将书籍秘藏,不利于书籍的利用与学术的发展,归庄曾对这种封闭性予以尖刻的批判,“公私图籍,谨藏箱箧,累月积年,而人不之窥,永隔风日,长谢几案,是曰幽囚。灭绝与流亡,二者之不幸,人皆知之;独所谓幽囚者,今人往往以此为爱惜其书,不知天下有用之物,被其扃锢闭塞而遂为无用,此为不幸之甚也”。[6]意指对书籍的“幽囚”不仅是对书籍作用的废弃,更是对学问、艺术积极追求的严重阻碍。而清代的许多藏书家转变了狭隘的藏书观念,打开私藏密阁,从事刻书事业,其意即在于通过书籍流通延伸文化流存的范围与期限。因此,清代的家刻产业在保存和辑佚古代遗产方面贡献卓著。

清代刻书家张海鹏即为一例,他广泛搜求金元遗书,编刻《学津讨源》,清代嘉庆年间黄延鉴在为其所写的《朝议大夫张君行状》道:“君治经之暇,旁通子史百家言,尝概古今载籍,几经厄劫,历观史志所载,及藏弃家所著录,存者百无一二。方今典籍大备,不有以聚而流传之,将日久散佚,此后生读书者之责也。昔吾邑隐湖毛君,以一诸生,力刊经史诸书,广布海内,迄今几二百年,经史旧板,尚供摹印。前事可师,遂矢愿以剞劂古书为己任。……居恒尝语人曰:藏书不如读书,读书不如刻书。读书只以为己,刻书可以泽人。上以寿作者之精神,下以惠后来之沾溉。视区区成就一己之学业者,其道不更广耶?其拳拳于流传古书,至老弥笃,素志然也。”[7]可见,清代已有藏书家意识到了对于文化精神的流传不可专于藏,而应寓于传。张海鹏只是清代以保存古书、流存文化为己任的众多刻书家之一,其存续道统与中华文化的愿望与清代多数学术共同体的追求是一致的。

另外,清代的家刻产业又与校勘学、目录学等学术研究领域相联系,与学术共同体呈现一种相互适应的文化生态关系。清代的刻书家往往是富于藏书的藏书家,以此为资源,刻书家亦即藏书家,十分重视书籍编刻的底本,因此便会对所藏书籍进行整理、校勘、辩伪,此时他们所从事的便不仅仅局限于编刻工作,而是涉及了目录学、校勘学、辨伪学等学术活动。有些藏书家还会与其他藏书家互通有无,以达到资料方面的“竭泽而渔”,这在一定领域内也形成了学术共同体。

三、家刻与学术共同体的地域性特征确保两者的稳定

家刻的地域性特征与学术共同体的地域性特征,两者相辅相成,确保了两个系统的相对稳定。家刻主要以满足文化、学术需求为主,虽不以营利为目的,但刻书产业需要大量的资金与资源支持,因此,家刻的产出也需要进入流通领域获益,以求产业的再发展。但由于家刻的性质所致,其所刊刻书籍的受众并不是广大的民众,而是具有学术与文化需求的文人士子,因此,学术共同体的需求即满足了家刻产出的指向。在学术共同体内,文人士子彼此之间的交流与研究必须是建立在书籍流通的基础之上。另外,也正是由于在一定的地域范围内,学术共同体的书籍需求足以消化家刻产业的书籍产出,使得家刻产业能够在一定地域范围内有足够的市场以满足其再生产与产业发展的需求。可见,家刻与学术共同体两者之间各取所需,相辅相成,为彼此的相对稳定发展提供了保障。

虽然学术共同体的发展在物质、心理等方面都为家刻的兴盛提供了保障,但是,也正是由于学术共同体本身被限定在一定范围内的事实特征,使得与之相辅相成的家刻产业也只能被限制在这一范围中。毕竟,就“产业”来说,本质上是经济活动的集合,它需要“生产—消费”之间的平衡,生产保障消费,消费刺激生产。但家刻产业的消费需求被限定在了学术共同体的圈子之内,违背了产业发展的平衡因素,使其成为家刻产业在中国古代自印刷术发明以来经历了过长的发展期而一直没有走向大规模的产业化道路的原因之一。

注释:

[1](清)王先谦.荀子集解·礼论篇第十九[M].北京:中华书局,1988:349

[2](清)叶德辉.书林清话[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998:208

[3]李泽厚.中国古代思想史论[M].天津:天津社会科学出版社,2003:10

[4](汉)司马迁.史记·太史公自序[M].北京:中华书局,1959:3295

[5](汉)班固.汉书·司马迁传[M].北京:中华书局,1962:2733-2735

[6](清)归庄.归庄集[M].上海:上海古籍出版社,1984:494

[7](清)黄延鉴.第六弦溪文钞·朝议大夫张君行状[M].北京:中华书局,1985:83-84