多彩的旅程

——毕沙罗的艺术之路

◆聂槃(北京)

多彩的旅程

——毕沙罗的艺术之路

◆聂槃(北京)

如果说马奈的开创性画风影响了印象派,助推其诞生,或者说莫奈发起了印象派画展,间接帮画派赋名。那么同样作为印象派元老的毕沙罗虽未像他们一般留下赫赫威名,但他以自己的身体力行,见证了印象派发展的整个过程,他被艺术史学者约翰·雷华德(John Rewald)称为印象派的大家长,他对印象派的壮大起到了十分重要的作用。毕沙罗是唯一一位参加了全部八次印象派联展的艺术家,可谓是最坚实的印象派活动发起者与参与者。他所画的主题大部分都是乡村的生活和风景,画面质朴,大巧似拙,仿佛能让观众直接嗅到村野泥土的气息。他忠于自己所见到的景色,画笔坚定诚实,不作刻意的雕琢与夸大,就如他的为人一样:和蔼真诚。但在绘画风格上,他并没有那么从一而终,比起复制昨日的自己,毕沙罗更愿意与时俱进,可谓画家当中的弄潮儿。每次接触时下最新锐的绘画风格,他都会勇于尝试。他先是学习巴比松画派的柯罗,遇到了印象派的莫奈等人后,投入到了印象派风格的研究中,紧接着他又追随新印象派画家修拉的脚步走向点彩,最后他的画作中又能看到塞尚这位后印象派代表人物的影响。毫不夸张地说,毕沙罗的绘画经历仿佛就是19世纪下半叶西方艺术史不断发展创新的缩影!

图1

一、毕沙罗的学画历程

雅各布·亚伯拉罕·卡米尔·毕沙罗(Jacob Abraham Camille Pissarro,1830-1903)出生于丹麦属圣托马斯岛(现属美国)的一个犹太家庭,他的父亲是一个商人,家境还算殷实,不过毕沙罗从小就是文艺青年,相比经商更喜欢画画,圣托马斯岛的风土人情都是他笔下描绘的对象。虽然在父亲的安排下做了几年运货员的工作,收入可观。但21岁时,毕沙罗还是毅然放弃了这稳定的生活,不顾家人反对跟随来岛采风的丹麦画家弗里茨·梅尔比(Fritz Melbye)远走委内瑞拉和加拉加斯写生。这趟旅程极大释放了他的创作欲望,正如他后来回忆时说:“逃到加拉加斯去,割断了我和资产阶级生活的关系。”叛逆的毕沙罗潇洒地离开了眼前的苟且,奔向了那理想中的诗和远方。

1855年,25岁的毕沙罗来到巴黎,除了在画室接受教导,毕沙罗还参与了不少学校的课程,比如法国美术学院(École des Beaux-Arts) 和斯维塞学院(Académie Suisse),基本上都是学院派的路子。正是在斯维塞,他遇到了莫奈和塞尚,相似的理念让他们很快走到一起,为促成后来的印象派联展埋下了种子。毕沙罗还赶上了1855年的万国博览会,美术部展出的5000多幅作品让毕沙罗大开眼界。其中柯罗的作品最吸引毕沙罗,从这以后他迅速摆脱学院派风格,开始学习柯罗。

柯罗(Corot)是以现实主义风景为描绘对象的巴比松画派的重要成员。巴比松是法国巴黎枫丹白露森林入口处,风景优美,19世纪30-40年代,一批不满七月王朝统治和学院派绘画的画家陆续到这定居作画,后逐渐被称为巴比松画派。这些画家直接描绘自然,在户外写生,再将作品带回画室完成。这种忠于表现眼前自然环境的理念和在户外写生的做法,直接影响到后来的印象主义。柯罗的风景画大部分描绘的是色调柔和的清晨或傍晚,静谧而优美。我们如今看柯罗的《枫丹白露森林景色》(图1)这幅画也许并不觉得稀奇,但略加了解西方美术史上风景画的发展历程,就会理解柯罗以及巴比松画派的贡献。在欧洲古典主义时期并不存在单纯的风景画,所谓的风景画只是某个历史典故或人物的背景,居于绝对的附属地位。但是随着十七世纪荷兰画派及其后英国画家康斯太勃尔和透纳的探索,纯粹的自然风景作品开始逐渐形成。到了巴比松画派这里,这些专职的风景画家已经可以终日沉醉在大自然的美景中,而不用顾忌主题的限制(过去哪怕想画一幅风景画,也要像普桑那样,给风景画取一个跟神话故事有关的名字),不用再在画室里临摹古典,也不再需要用暗沉的酱油色调子去描绘原本应该是灿烂夺目的大自然。

图2

柯罗的作品就是这样反叛了学院派虚假的历史风景画程式,而这一点影响了毕沙罗。后来毕沙罗也近距离接触过柯罗,在看过毕沙罗的作品后柯罗建议他:“应该到田野去,缪斯在森林中”。也正是在柯罗的指引下,毕沙罗离开了城市,到巴黎以北的蒙莫朗西村作画。一年后,毕沙罗又搬到拉·罗什·居雍小镇。这时他的画面风格明显接近于柯罗。毕沙罗的《森林之路》(图2)和柯罗那幅《枫丹白露森林景色》非常相似。敷色较厚重,中性色调较多,笔触细腻,物体的边缘和纹理光滑,形体非常清晰,很明显后期是回到画室中进行完善的,而且还是有古典主义绘画修饰美化对象的影子。不过这依然是毕沙罗所乐见的,毕竟他走出了摆脱学院派死板教条的第一步。

然而真正在户外作画多年后,毕沙罗已深深爱上了直接在室外完成绘画的做法,加上莫奈等人的影响,毕沙罗更多地在户外一蹴而就,看到什么就画什么,描绘眼前真实的场景,而不是回到画室里去画“回忆”。不管是有车辙印的灌木丛、隆起的土堆还是形态不规整的树都在他的风景画中出现过,而这些在当时就如同我们今天在画街景时出现了杂乱的垃圾桶或啤酒瓶一样,非常不和谐,无怪乎毕沙罗的画被批评为“粗俗”,连柯罗也开始受不了毕沙罗的直接与不加修饰,并拒绝在毕沙罗展的作品上署名(毕沙罗奉柯罗为师,沙龙展要署老师名)。但毕沙罗不为所动,更加自由地去追求自己的表达方式——注重画面中空气感的营造,在外光中直接描绘他见到的物象。毕沙罗开始远离柯罗的影响,他的画面逐渐亮了起来,而且开始描绘各种角度的乡村生活,好像是一个乡村纪实摄影师一样。他后来对一个学生描述他的户外作画技巧时说:“在天空、河流、树枝、土地的自然环境中作画,我可以大胆而毫不犹豫地涂抹,直到画出我想要的,所以最好不要错过第一印象。”

毕沙罗在不断尝试新画法的同时,也没有放弃官方沙龙的渠道,1859年,他开始向沙龙递交作品,期间起起落落,但一直没有放弃。虽然经常被安排在不醒目的展放位置,却也获得了一些评论家的赞赏,他开始作为一个独立的画家受到关注,而不是笼罩在柯罗光环下的学徒。他终于创造出了属于自己的风格,成为了真正的风景画家。

1870年普法战争爆发,毕沙罗携家人来到伦敦附近的小镇避难。他与同样流亡的莫奈一起看了不少英国风景画代表人物约翰·康斯太勃尔和J·M·W透纳的原作。这两人都是使风景画得以提高到与人物画、历史画同等地位的功勋人物,据说透纳为了画惊涛骇浪的激烈滂湃,将自己绑在船桅杆上体验暴风雨中波涛汹涌的大海(图3),为画

图3

出火车疾驰的速度感,将脑袋伸出车厢去体验呼啸的风;而康斯太勃尔通过给叶片等景物加上疏密有致的小白色点营造出了沐浴在阳光下的真实感(图4),他们二位都为了追求风景画的自然效果付出了很大努力,提供了非常有益的尝试。

图4

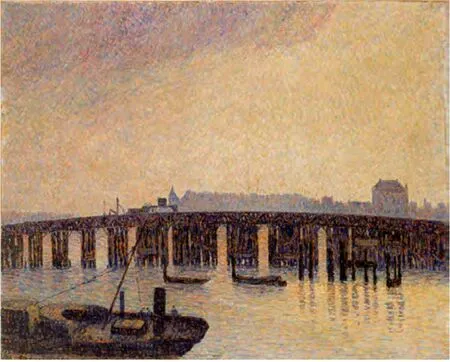

近距离观摩他们的画后,毕沙罗更加确信要坚持在室外描绘外光下的风景,因为这样才能表现最真实的光与空气,这在室内是绝对做不到的。在伦敦的一年多时间,毕沙罗笔耕不辍,描绘了许多伦敦市区及周边的风景,有刚通火车的西德纳姆,有从海德公园移走的水晶宫(为1851年的伦敦世界博览会而建),有雪景中的诺伍兹。毕沙罗开始采用更自发性的视角去描绘对象,用松散的笔触和局部的厚涂来给作品增加更多深度。《老切尔西桥》(图5)作于1871年,表现的是傍晚时分切尔西桥微妙的光影变化,背景建筑刻意的模糊,天空混沌平面的效果,桥身、水面、船体小色块的罗列清晰展现了暮光余晖下安宁祥和的切尔西桥风景,毕沙罗后来印象主义时期的特点已初见端倪。

图5

毕沙罗的1500多幅油画、素描和草图在战争中毁于一旦,只剩下40多幅作品,但这也成了他迎接新生的开端。毕沙罗已经迈进四十不惑的年龄,过去习作的遗失反倒缓解了他延续过去风格的压力,他怀揣着在伦敦生活时体悟出的新理念,满怀探索的勇气开始了他最光辉的岁月。

二、毕沙罗与印象派联展

印象派之所以成为现今我们所熟知的派别,与他们举办的八次联展有密不可分的联系。正是联展将他们凝聚在一起,发出了不同于官方的声音,最终引起了社会舆论的广泛关注。联展就像印象派的黄埔军校一般,目送着学员相继毕业,走上更加独立的艺术道路,而“校长”就是毕沙罗。

初到巴黎后,毕沙罗除了在学院结识了莫奈和塞尚,在格尔布瓦咖啡馆还与马奈、雷诺阿、德加和布拉克蒙等人相识,相似的经历使他们关系十分要好,并慢慢形成了一个被称为“巴迪纽尔”的小团体(因光顾咖啡馆的画家大都住在巴迪纽尔街区),这就是“印象派”的雏形。他们在随后的十几年中变得更加亲密。毕沙罗在其中年纪最长,但温和亲切的性格深得人心,年轻开放的心态和创新精神也使得年轻人都很尊敬他。毕沙罗适时向团体成员表达了想在官方沙龙之外另寻出路的想法,以便展示他们独特的绘画风格。

图6

1874年4月,他们举办了第一次联展,30多位艺术家共展出100多幅作品。不过这次展览并未如预期那样得到公众的认可,整个评论界都感到震惊甚至惊悚,绝大部分都是谩骂与指责。他们轻易地指出了作品中大量的“错误”。有评论家说:“画面粗俗又平庸,就是在展示街道上人们日常的生活场景。而毕沙罗的画中,尽是泥泞、肮脏和凌乱。”还有人评说:“绘画的方式过于潦草,就像未完成一样,尤其是与过去传统的绘画相比。展览的这些画基本都是一气呵成的,展出时甚至油彩还没干,这种轻率的方式简直是对那些花了数周时间倾心创作、不断修稿的传统画家的冒犯。”其中最有名的批评是路易·勒鲁瓦针对莫奈的《日出·印象》(图6)一画,认为这不过都是“印象”罢了,并称他们为“印象派”,这当然是一种戏谑和讽刺。当时的主流画家遵循的是描绘某种实在的事物——人物、地点、事物。看到什么就复制什么,怎么可能声称表现一个印象。团员们都不喜欢这个称号,但毕沙罗体现了长者之风,指出大家确实就是印象主义者,奉劝大伙把这个称呼当成一种荣誉。这种“让炮火来得更猛烈些”的无畏精神让展览坚持到了结束。由此,我们熟识的“印象主义”和“印象派”便拥有了属于自己的名号,并正式登上了历史舞台。

虽然毕沙罗看似乐观,但他是顶着巨大的压力在支撑这个展览的。要知道这种同官方作对的姿态是不会有太多投资者愿意买账的。本来毕沙罗的事业已经开始有所起色,此时却一下面临着收入锐减甚至无钱可赚的风险站到了官方的对立面。但他却义无顾,在饱受舆论揶揄和嘲讽之时仍能泰然自若,不由令人钦佩。由此,毕沙罗成为了印象派真正的领导者。

后面的画展还在举行,但经常遇到各种各样的困难。1876年的第二次画展和1877年的第三次画展不仅参与的画家人数减少,画作的销售情况也不容乐观。到了1879年的第四届时,就连当初雄心勃勃的发起者莫奈也萌生去意,他选择把自己的作品送向沙龙,退出了印象派团体。德加骂他是“叛徒”,这进一步加剧了团体内部的不和与分裂。之后的展览不断有人缺席,但毕沙罗仍在尽力维持,同时吸纳新成员如修拉、西涅克的加入。

尽管毕沙罗生活拮据,画展筹办事宜也让他颇费精力,但他坚持绘画探索,力求再现阳光、空气的色彩效果。《冬天里村庄的红色

图7

屋顶》(图7)是印象派联展时期毕沙罗的一幅代表作,他将多种颜色分割成不同的条状色块和色点,使画面节奏更加生动,富于跃动感。就如同那句名言“冬天来了,春天还会远吗”,这幅作品仿佛蕴含着对印象派画展迎来成功的满满期待。

后来的1886年第八届也是最后一届印象派画展,尽管观者仍然寥寥,但此时各位成员的艺术特点已很鲜明。他们在展览的交流和碰撞中找到了属于自己的追求和风格,甚至差异还不小,至此大家也没有动力和必要再去组织一个统辖在“印象派”名号下的联展了,轰轰烈烈的印象派画展就这样经过十二年的风雨后落下了帷幕。

纵观印象派画展从创始到结束的前前后后,毕沙罗和蔼可亲而又坚毅勇敢的性格使他团结了尽可能多的同道之人,每当分裂威胁着团体时,他总能挺身而出,一次次地化险为夷。毕沙罗静静地坚守着,努力维持这条友谊的小船不至于倾覆,并协调举办了多达八次的联展,使莫奈、雷诺阿、塞尚、高更这些现今广为人知的大家们有了最初展示自己的舞台。毕沙罗无愧为印象派的领袖。

三、毕沙罗对点彩和版画的尝试

图8

毕沙罗总在不断摸索作画的新方式,从其他画家身上吸取可以借鉴的创作手法。1885年,经由西涅克的介绍,毕沙罗结识了修拉。当时修拉正在进行点彩绘画创作——后来被称为新印象主义——即研究最新的光谱理论,将光线分解成最基本的构成,运用微小的纯色点建构画面。这已经与最初印象派按照视觉观感直接描绘印象的做法不太一样了,加入了更多科学分析、计算和绘制的过程。毕沙罗再次表现出了自己对新事物的好奇和谦卑的态度,他没有固守自己原本的风格,而是勇敢尝试了点彩法来进行创作。

毕沙罗应该是个很聪明的人,因为他学谁都学得有模有样,但他绝对是超越了“学得像”这个境界,尽管他这幅作于 1887年的《农场中的孩子们》(图8),用的是修拉典型的点彩画法,但是人们还是能一眼辨认出毕沙罗与修拉的不同。毕沙罗学习的是别人,但画的仍然是自己。对比修拉的代表作《大碗岛的星期天下午》(图9),明显能看出毕沙罗没有丢掉他过去画法的影子,点彩的使用并没有修拉那么精细和严谨,仍透露出一种随性和放松,色点也更大更松散,边缘更模糊。最终他发现这种方式并不那么适合自己,他不想这么死板地描绘对象,他还是更愿意表达属于他的那份灵性。所以他果断地放弃了点彩画法。

图9

图10

图11

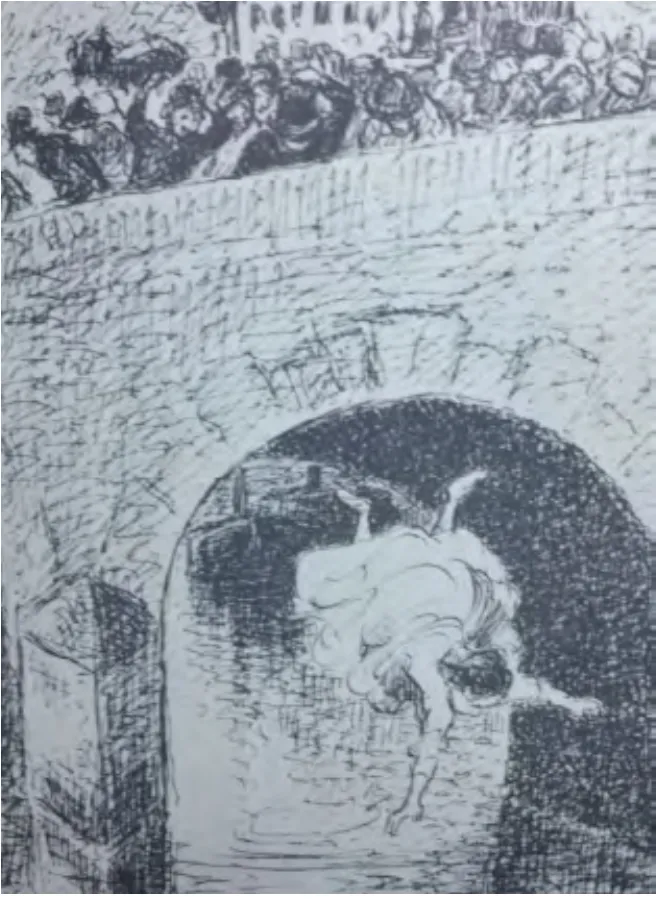

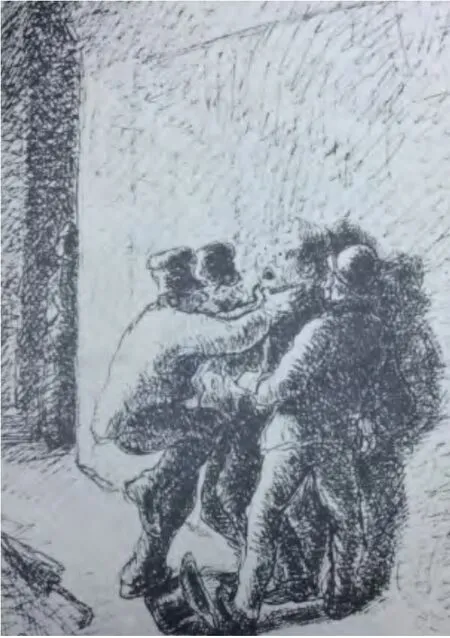

到了晚年,好奇心驱使毕沙罗开始钻研木刻板画、铜版画和石版画。虽然这些材质的效果与画布上色彩丰富的表现手法不同,只能产生黑白的对比,但毕沙罗还是乐于探索。这种尝试一直持续到他1903年因病逝世,期间一共创作了200多幅。他一改之前大量描绘乡间风景的内容,转而开始记述城市生活和现实题材,有略带讽刺的《这是被剥夺者反对剥夺者的战争》(图10)、真实骇人的《被遗弃者自杀》(图11)、造型夸张的《生存斗争》(图12)、让人动情的《悲惨的让内》(图13)。虽然跟之前相比画风变化很大,却都是对于真实的记录,之前是自然风景的真实,而现在是人间社会的真实。放佛是毕沙罗看够了法国乡间的美景,在自己最后的时光,希望让世人多关注这纷乱的社会。

图12

图13

毕沙罗是如此低调谦和,如果提到印象派,大部分人不会第一个想到他的名字。他忠于自然的启示,不卖弄技巧,不追求夸张绚丽,画面始终孕育着宁静沉稳的力量。毕沙罗呈现给世人的总是和蔼可亲而又睿智的老者形象,他所有的自画像或影像中都是一幅胡子浓密的模样,似乎他从来没有年轻过。但是他的内心一直住着一个坚定而自由的年轻人,他的一生,都在用手中的画笔不断探索,不断尝试,追求着心中崇高的艺术理想。

(聂槃,男,汉族,中国艺术研究院在读硕士研究生,西方现当代美术史方向。)