东南亚语言区域趋同潮中的双及物结构①

柳 俊

(常熟理工学院 人文学院,江苏 常熟 215500)

东南亚语言区域趋同潮中的双及物结构①

柳 俊

(常熟理工学院 人文学院,江苏 常熟 215500)

东南亚语言区域的双及物结构是探讨区域特性、普遍共性和谱系遗传特征之间关系的优选个案。考察“给”字结构的配置模式、主要结构和RT语序的话,区域特性异于普遍共性。考察各语支优势结构和优势语序的话,区域特性又非来自谱系遗传特征,是区域趋同的结果。

东南亚语言区域;双及物结构;区域趋同

语言类型学依地缘和类型参项值的趋同性将世界划分成若干“语言地理区域”。类型学意义上的“东南亚语言区域”指东至华莱士线(Wallace Line),西达缅北Pātkai和Chin山脉西坡,不包括菲律宾在内的东南亚部分,以及由缅北沿青藏高原东缘北上至大约北纬36度,再直抵黄河的我国大片区域。整个语言区域主要包括中南半岛、苏门答腊岛、爪哇岛、婆罗洲、台湾、云南和川西走廊等语言多样性地区。[1]481东南亚语言区域的语言有许多相似特点。通常缺乏形态标记,主要靠语序、动词语义、话题延续和语用推理来区分语法关系,论元NP常省略。[2]就格标志来说,如果考量“有格标志语言的占比”和“各语言的格标志数量”两个指标的话,与欧亚区域(59%,4.6个)、澳洲(81%,6个)和非洲(45%,2.5个)相比,东南亚区域(28%,2.4个)是格贫乏的类型学地理区域。[1]481

本文以东南亚语言区域为考察范围,以双及物结构为考察对象,分别讨论区域特性与普遍共性和谱系遗传特征的区别。这是鉴于以往的类型学双及物结构研究[3-4]多关注跨语言共性,几乎不关注区域特性(仅有Michaelis & Haspelmath一文简单涉及[5])。我们的工作假设是东南亚区域的双及物结构存在区域特性。工作流程是先概述东南亚语言区域的双及物结构类型;再采样②总样本含东南亚语言区域内的藏缅语、侗台语、汉语、苗瑶语、南岛语和南亚语这6大语群的语言和方言各52、38、26、10、2和24种,共152种(见附录)。除南岛语样本缺乏外,采样比例接近AutoTYP数据库(参见Bickel & Nichols. AutoTYP数据库[DB/OL]. http://www.autotyp.uzh.ch)。关于东南亚区域语言间的历史关系,我们持“语言联盟”观[6-7],故用“语群”来指称亲缘上较近的一类语言。本文第三节的讨论也支持这一观点。本文收集二手语料中一种语言或方言所有出现的双及物结构类型和句例,而非仅根据材料中作者的描述。因为许多描述明显有贻误和自相矛盾之处。,统计总样本后与跨语言统计结果对比,证明东南亚区域特性与普遍共性相左;再分语群统计,探讨区域特性与发生学的关系;最后总结全文。

一、东南亚语言区域的双及物结构

语言类型学把带有一个施事A、一个“接事”R和一个客事T的结构称为双及物结构。[8-9]广义的双及物结构指:一个动词带两个客体论元成分,语义上涉及物品的转移(也涵盖“夺取”类事件)的结构。[8]跨语言的双及物结构主要表征纯致使移动事件(含目标G)、致使拥有事件(含接受者R)、致使受益事件(含受益者B)和逆向夺取类事件(含来源Sc)。我们排除了国内研究广义双及物结构[10-12]时通常包含的“称呼/命名”类事件①Margetts & Austin(2007)认为命名类动词投射的两个宾语之间互相指称,不构成两个独立的事件参与者。[13],以及外部领属结构(如:“打断他一条腿”)和胜负结构。

汉语南雄珠玑话被动句中的“拿”“被”的词类属性一直有争议,有动词/助动词说、遵循同音删略规则的介词说等。[14]与此类似,双及物结构中的“给”“拿”的词类属性也有争议。本文不作词类辨析,只关注语素的标记功能及其管辖的论元是否有标,即句法上凸显。以T和R②本文所有的R均指广义双及物结构中施事A和客事T之外的第三论元。的标记性为参项,有四种逻辑可能:R凸显,T凸显,R、T都不凸显和R、T都凸显。而标记功能和“凸显”的判断标准是分布和结构,即能出现于更多分布中的功能性语素是标记,其所管辖的论元凸显;在连动式中能进入封闭性谓语槽位的语素是标记,其所管辖的论元凸显。正如Aikhenvald提到非对称连动式中的次要动词即来自于封闭类的动词,倾向于语法化为趋向、体和变价标记。[15]所以非对称连动式中的次要动词是标记,其管辖的论元是凸显的。根据句法结构和论元的标记性来划分,东南亚区域语言和方言的双及物结构主要有以下几类:

(一)双宾构式

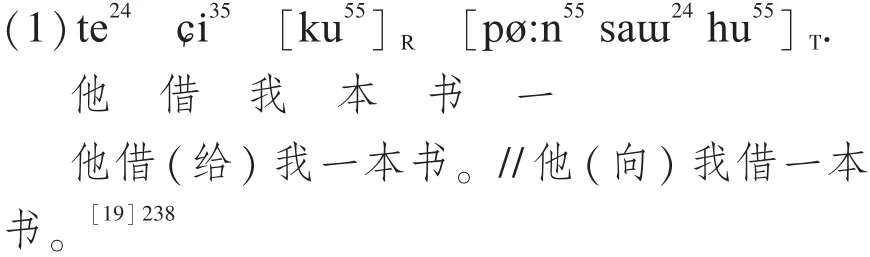

Haspelmath认为典型的双宾构式语序是VRT。[16]一般类型学文献认为双宾构式是中性配置模式即无标结构。刘丹青通过分布测试,却认为双宾构式是语法化程度最高的特殊构式。[17]因为古台语中还未出现双宾构式,只有语法化③我们区分语法化和构式化。附属语标记结构语法化程度很高,但基本未构式化,表现出线性序列多变。而我们认为双宾构式和连动式是东南亚语言区域真正构式化程度很高的结构。将另文详述。程度较高的前置词构式。[18]此标记性涉及系统性句法分布(如配置模式)和语法化,非本文讨论的建立在表层形式和某个功能语素句法分布之上的标记性。从表层形式看,双宾构式是高度构式化了的,体现在功能广度上。在很多东南亚区域的语言和方言中,它可以表征截然相反的“给予”类事件和“夺取”类事件。如燕齐壮语(1)就是个歧义句,在没有语境的情况下,光靠语序编码是无法解歧的,可以通过与格变换来解歧。[19]116,238

(二)附属语标记(dependent-marking)结构

最常见的附属语标记结构是附置词(adposition)结构。景洪傣话(2)是R型附置词结构,凸显的R由附置词kap7标记,表“目标”。书面柬埔寨语(3)是T型附置词结构。凸显的T由宾语标志nev来标记。

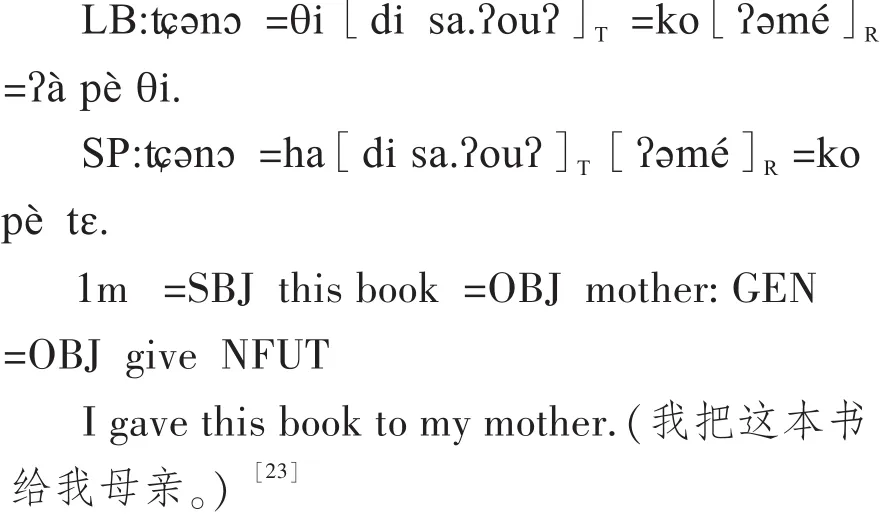

书面缅甸语(4.LB)的与格标志是ʔà,而现代仰光口语(4.SP)用受事标志ko来标记R。[22]179其实ko是定指性驱动的区分性宾语标志(differential object marker, DOM)。[23]这种由DOM标记论元的结构,我们称为区分性附置词结构。具体一种语言的这类结构会根据其敏感因素选择性地标记一小类T或R,而非正则性地标记T全集或R全集。所以我们认为像例4.SP这样的结构是中性附置词结构。

(4)LB=书面缅甸语,SP=现代缅甸口语

同样道理,用非特异性的旁格附置词来标记一部分R或T的结构是中性附置词结构,主要出现于佤布朗语支、黎语某些方言和Karen语。而至于具体凸显哪个论元,受语用因素的影响。如Geba Karen语(5)中,ɗó既是位格标志,又是非核心论元标志,[24]83凸显的论元都置于句末焦点槽内。

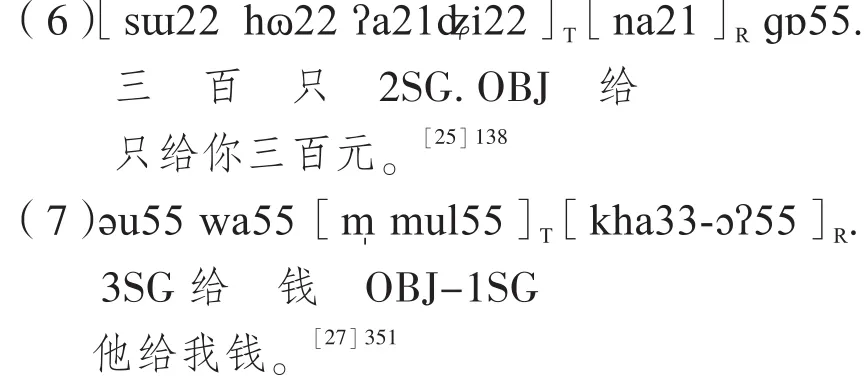

较少见的附属语标记结构是屈折标记结构和词缀标记结构。某些彝语支语言、白语等的单数人称代词通过变调型内部屈折来标记格。如盘县次方言彝语单数主格代词是中平调,调值22/33;单数宾格代词是低降调,调值21。[25]123(6)是R型屈折标记结构,单数第二人称内部屈折后表征其是凸显的R。很多南亚语是通过前缀来标记论元的。如户语(又称“轷话”,布朗语乌方言)[26]181-185的单数人称代词和一些名词宾格可非强制性地加kha31-前缀构词。[27]351(7)是R型词缀标记结构,单数第一人称代词加缀后指涉凸显的R。

(三)连动式

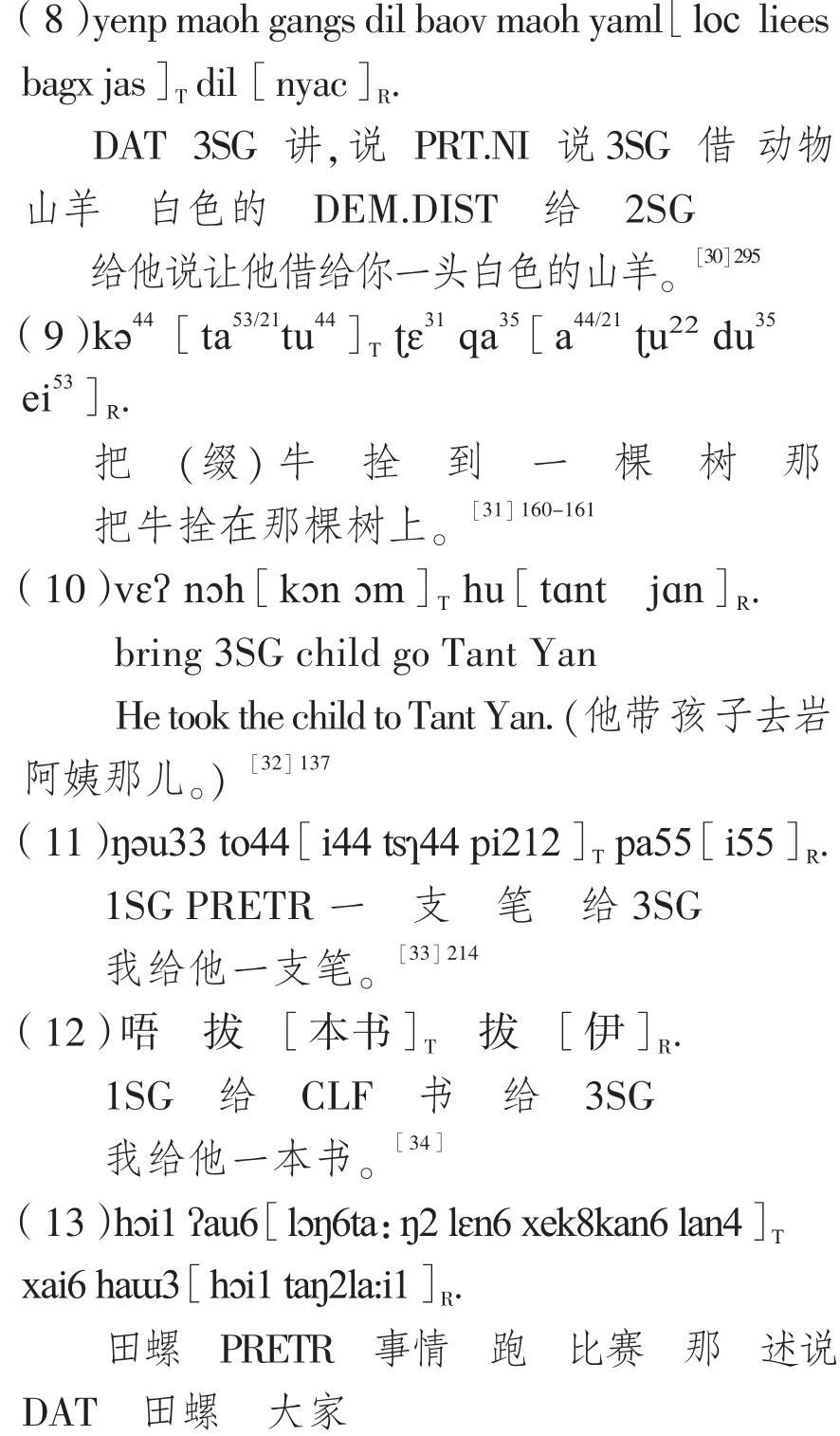

由给予义副动词(coverb①Bisang(1995,1996)用coverb来指称引入非核心参与者(peripheral participants)的语素,该语素可指派处所格、与格、受益格、工具格和共同格(comitative)。[28]考虑到形式主义分析中,coverb指轻动词[29]14,故此处的coverb暂译为副动词,即次要动词(‘minor’verb)[15]55-56。)标记R的连动式是R型连动式,如通道侗语(8)。而矮寨苗语(9)是T型连动式,副动词kə44标记T。佤语岩帅话(10)是中性连动式,即两个V分别管辖T和R,无凸显论元。中性连动式也可用两个副动词分别标记R和T,如关峡平话(11)。也可用一个动词重复出现分别管辖R和T,如上海嘉定话(12)。还可以除主要动词外,用两个副动词分别标记R和T的,如芒市傣话(13)。依本节开头定义的标记性,这些中性连动式或者R、T都不标,或者R、T都有标。与同为中性结构的双宾构式和中性附属语标记结构不同的是,中性连动式有两个述谓成分,故为双核心动词结构。

(四)核心标记结构

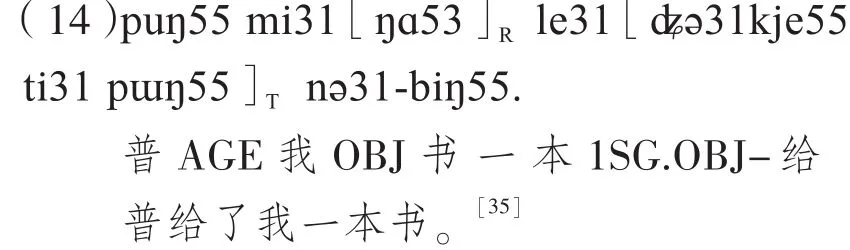

藏缅语羌语支的大部分语言则是通过核心标志来标记论元的。如独龙语孔目话通过动词前缀来指涉小句内NP论元的语义角色。(14)是R型核心标记结构,前缀nə31- 指涉第一人称单数为R。

(五)句尾词结构

景颇语是利用不同的句尾词(sentence final particle, SFP)来标记小句论元的。如盈江景颇语(15)是R型句尾词标记结构,句尾词sǎ55teʔ55ai33指涉第一人称为主语、单数第二人称为宾语。[36]221我们找到的双及物事件句中,指涉“宾语”其实都无一例外指涉R;而单及物句中,都指涉受事,故句尾词标记是偏向与格(secundative)配置模式。有意思的是景颇语的附属语标志pheʔ55却是区分性受事标记,[37]这与第一(二)节提到的缅甸口语在内的大多数藏缅语一样。这个问题超出本文研究范围,将另文详述。

二、区域特性 vs 普遍共性

为了证明双及物结构的东南亚区域特性有别于普遍共性,独立存在。本节将提出三条外源性证据和一条内源性证据。

【证据一】Haspelmath(2007)[38]的110种语言样本中,东南亚语言区域三种主要结构的占比远超世界水平。

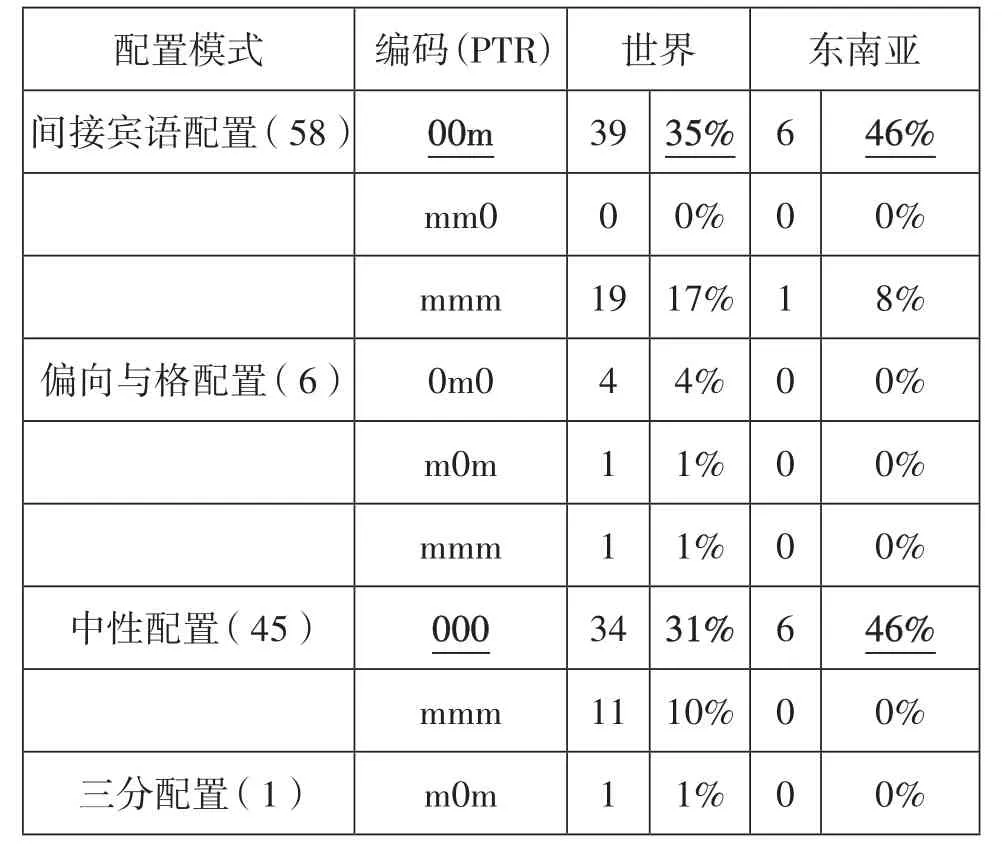

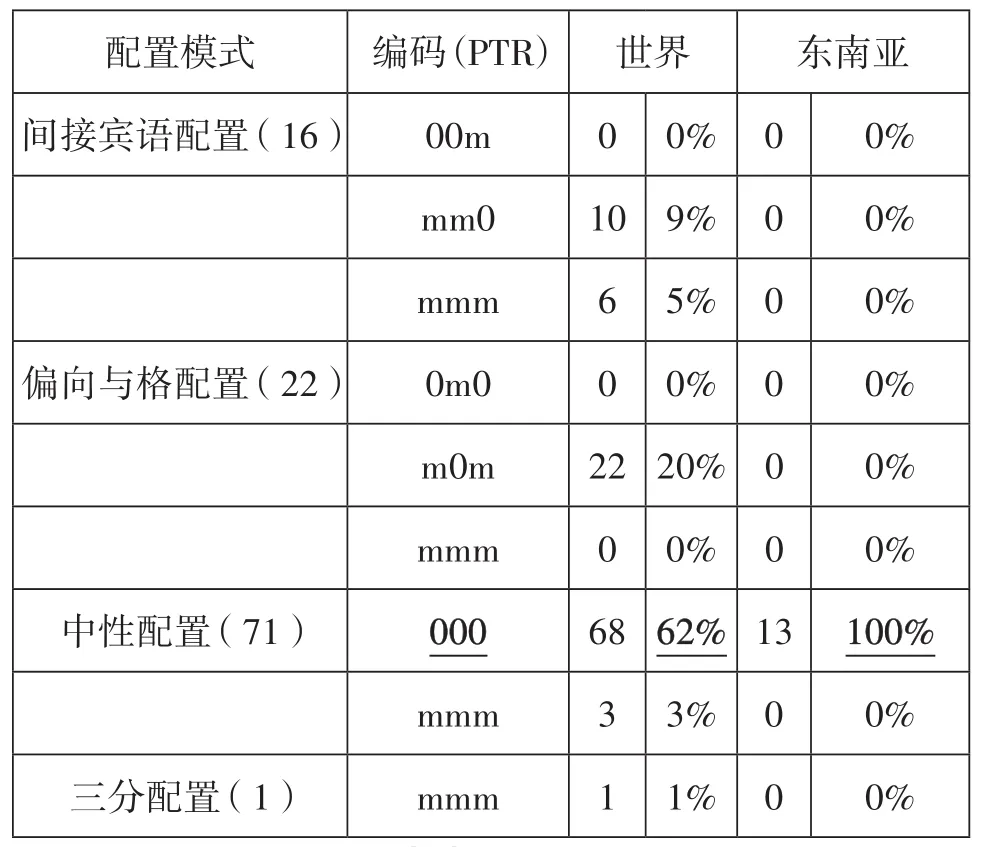

从该样本中提取属东南亚语言区域的13种语言(其中12种SVO语言)做成小样本。我们发现东南亚语言区域的双宾构式(即“中性配置000”)和R型附属语标记结构(即“间接宾语配置00m”)的语言数量大致相当,都远超过世界水平(表1下划线)。核心标记结构统计中,13种东南亚语言区域的语言无一使用(即“中性配置000”,表2下划线)。而我们样本中有核心标记结构的独龙语孔目话①Haspelmath(2007)[38]把缅甸境内与独龙语有密切亲缘关系的日旺语(Rawang)也记作无核心标记双及物结构的语言,待考证。、独龙语龙拉话、荣红羌语和基诺语均未出现在该样本中。可见,东南亚语言区域核心标记结构很罕见。另外从质来看,东南亚语言区域特有的有标双及物结构为句尾词结构。

表1 附属语标记结构[38]

表2 核心标记结构[38]

【证据二】WALS[39]“给”字结构378种语言样本中,东南亚语言区域的次要宾语结构和混合编码占比与世界水平差异较大。

WALS数据(表3“世界”列)显示间接宾语结构最常见,双宾构式次之。我们提取了其中所有东南亚语言区域的31种语言和方言制成小样本(表3“东南亚”列)。与世界水平相比,只用间接宾语结构编码的语言和方言比例有所提高,只用双宾构式编码的语言和方言比例有所下降。最特别的是用混合编码的语言和方言比例显著提高;而只用次要宾语结构的语言和方言比例下降为0,这与Michaelis & Haspelmath(2003)[5]对东南亚语言区域编码特性的陈述有很大出入。①Michaelis & Haspelmath(2003)认为:跨语言看,如果只统计以名词短语充当论元的“给”字结构,那么间接宾语结构和双宾构式都很常见。若将Dryer(1989)定义的语言学区域进行对比,则“除东南亚之外的欧亚大陆、部分中美洲地区和南美洲盛行间接宾语结构编码,而东南亚区域、澳洲、北美洲和下撒哈拉非洲大部分地区盛行双宾结构和次要宾语结构编码”。[5]由于WALS数据没有指明每种混合编码的语言和方言采用哪些编码手段,或许这些混合编码的东南亚语言区域的语言和方言常用双宾构式和次要宾语结构。无论如何,东南亚语言区域“给”字结构是有其特性的,这不同于“给”字结构的跨语言共性。

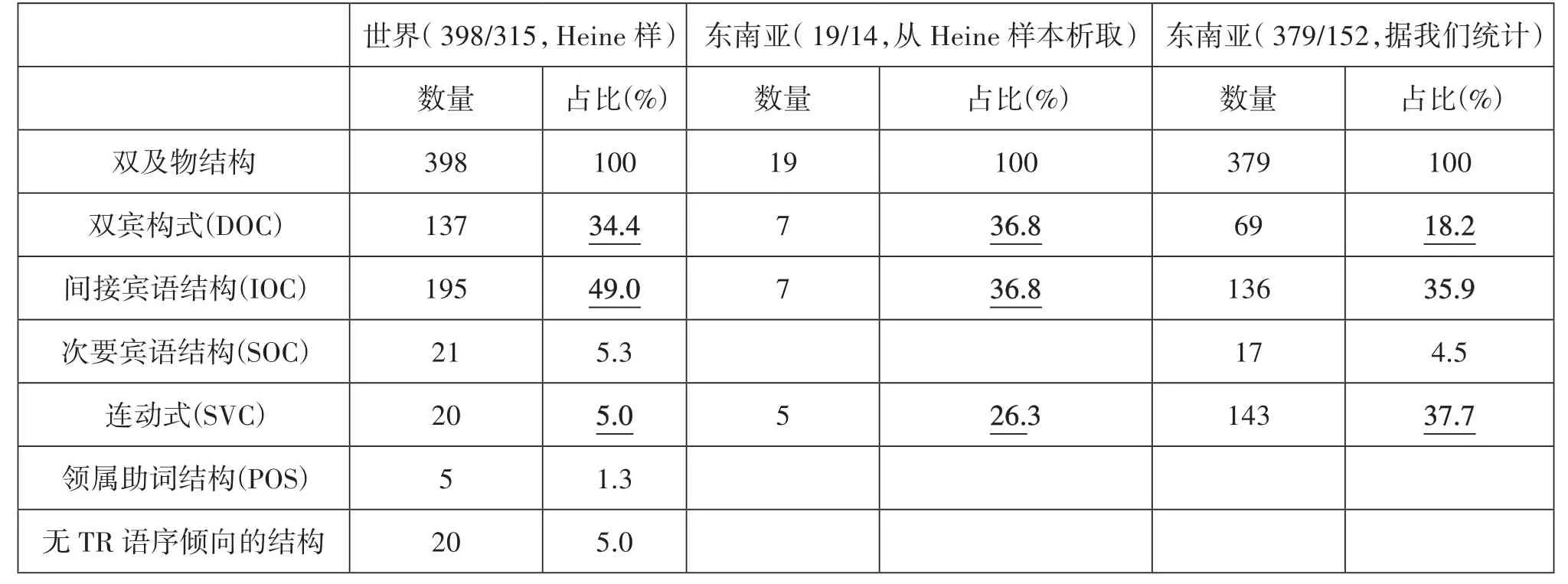

【证据三】Heine & König(2010)[4]398种语言样本(下称Heine样本)中,东南亚语言区域连动式和间接宾语结构占比与世界水平差异较大。进一步从RT语序来看,hR-T间接宾语结构和T-R双宾构式占比远高出世界水平。

【证据四】以我们的东南亚语言区域样本和Heine样本的跨语言样本比,东南亚语言区域三种主要结构的占比与世界水平差异较大。

我们从Heine样本中抽取出东南亚语言区域小样本,去除明显参数值有误的拉祜语,共有13种语言,19种构式。较之跨语言共性,东南亚语言区域极凸显连动式,间接宾语结构远低于世界水平(表4下划线)。Heine样本中的东南亚语言区域小样本与我们的东南亚语言区域样本相比,双宾构式和连动式的占比有些出入(表4下划线)。即使用我们的东南亚语言区域样本和Heine样本的跨语言样本比,东南亚语言区域连动式占比仍极其优势,而双宾构式和间接宾语结构占比远低于世界水平(表4)。Heine & König (2010)②该文不以语种数量为统计量,而是统计所有出现的“构式”量。虽然她基本根据二手语料中的描写而不是仅根据例句,但她的统计方法是最接近本文的,所以容易进行对比。她所定义的双宾构式(DOC)、间接宾语结构(IOC)和次要宾语结构(SOC)基本相当于本文的双宾构式、R型附置词结构和T型附置词结构。她所定义的“重度(weight)”指句法复杂性,表现为有标NP是重成分。她发现双宾构式只有R-T和T-R两种,间接宾语构式只有T-hR和hR-T两种,次要宾语构式只有hT-R和R-hT两种。而连动式(SVC)因为遵循像似性原则而反映不出T-R相对语序背后两条互相竞争的重要驱动因素,故不展开讨论。就这两条驱动因素来说,她认为R居前的结构符合“可别度(prominence)”原则,而重成分hT(heavy T)或hR(heavy R)居后符合“重度”原则,即重成分后置于轻成分。认为跨语言来说,遵循“可别度”原则的R-T结构和遵循“重度”原则的T-hR结构占优,且“可别度”原则压过“重度”原则,“重度”原则几乎只约束R型结构。[4]103-104RT语序方面,从Heine样本析取的东南亚语言区域小样本中,符合“可别度(领前)”原则的hR-T结构占比高出世界水平。而T-R双宾构式在东南亚语言区域是占一定比例的,其占比远超世界水平(表5下划线),不同于世界水平。这符合Malchukov等(2010)的论断,即“VTR是一种盛行于东南亚的双宾构式”。[3]17

综合上述内外源四条证据,不管从主要结构(证据一、三、四)和“给”字结构呈现的配置模式(证据二)来看,还是从RT语序(证据三)来看,双及物结构东南亚语言区域特性是有别于普遍共性的。

三、区域趋同 vs 谱系遗传

经考察,这种区域特性不是由谱系遗传造成的,这里有两条内源性证据。

表4 双及物结构[4]

表5 TR相对语序[4]

表6 东南亚语言区域各语群的双及物结构①除特别说明之处,本表及之后所有表格中的粗体数值均为数量上显著的值,对应的参项值是优势值。

接表6

表7 东南亚语言区域各语群双及物结构的语序

【证据五】比较发现,藏缅语和侗台语内部各语支优势结构很不相同。跨语群对比发现,壮傣语、汉语和苗瑶语反而优势结构比较相似(表6下划线)。

【证据六】比较发现,藏缅语和侗台语内部各语支优势语序很不相同。跨语群对比发现,RT语序倾向性,白语、Karen语、黎语、汉语和苗瑶语一致;论元与动词相对语序 的倾向性,仡央语和汉语比较接近,而壮傣语、侗水语和苗瑶语比较接近(表7下划线)。

无论从优势结构还是从优势语序来看,亲缘近的语支并没有呈现出比较一致的编码倾向性,而亲缘远的语支倒是可能呈现出比较一致的编码倾向性。我们认为地缘因素造成区域趋同,催生出某种区域共同特性。

四、总结

在统计了东南亚语言区域152种语言和方言379个双及物格式的基础上,我们共发现内外源6条证据。一方面,从主要结构、“给”字结构呈现的配置模式和RT语序来看,双及物结构东南亚区域特性是有别于普遍共性的。另一方面,从各语支的优势结构和优势语序来看,双及物结构东南亚区域特性又有别于谱系遗传特征。综合这些证据,我们认为双及物结构存在东南亚区域特性,该特性既与普遍共性相左又非圄于谱系遗传特征。

[1]BICKEL Balthasar, NICHOL S Johanna. The Geography of Case[C]//Malchukov A, Spencer A. The Oxford Handbook of Case. Oxford: Oxford University Press,2009: 479-493.

[2]ENFIELD N J. Areal Linguistics and Mainland Southeast Asia[J]. Annual Review Anthropology, 2005, 34: 181-206.

[3]MALCHUKOV Andrej, HASPELMATH Martin, COMRIE Bernard. Ditransitive Constructions: a Typological Overview [C]//Andrej Malchukov, Martin Haspelmath,Bernard Comrie. Studies in Ditransitive Constructions:A Comparative Handbook. Berlin: De Gruyter Mouton,2010: 1-64.

[4]HEINE Bernd, KÖNIG Christa. On the Linear Order of Ditransitive Objects[J]. Language Sciences, 2010, 32: 87-131.

[5]MICHAELIS Susanne, HASPELMATH Martin. Ditransitive Constructions: Creole Languages in a Cross-linguistic Perspective[Z/OL]. [2014-12-21]. http://creolica.net/ article.php3?id_article=28.

[6]陈保亚.论语言接触和语言联盟——汉越(侗台)语源关系的解释[M].北京:北京大学出版社,1996.

[7]瞿霭堂,劲松.论汉藏语语言联盟[J].民族语文,2013(5):13-24.

[8]CROFT W. Typology and Universals[M]. 2nd ed. Cambridge/New York: Cambridge University Press,2003.

[9]陆丙甫,罗天华.中国境内语言的双及物结构语序[J].汉藏语学报,2009(3):45-55.

[10]郭锐.语法的词汇扩散——从语义地图模型视角看规则的“例外”[C]//第十一届全国语言学暑期高级讲习班(CLSI 11)讲义.北京:中国人民大学,2013.

[11]郭锐.概念空间和语义地图:语言变异和演变的限制和路径[J].对外汉语研究,2012(8):96-130.

[12]蒋光友.基诺语参考语法[M].北京:中国社会科学出版社,2010:212-215.

[13]MARGETTS Anna, AUSTIN Peter K. Three-participant Events in the Languages of the World: Towards a Crosslinguistic Typology[J]. Linguistics, 2007, 45:393-451.

[14]邓思颖.从南雄珠玑方言看被动句[J].方言,2004(2):111-116.

[15]AIKHENVALD Y A. Serial Verb Constructions in Typological Perspective[C]//Aikhenvald Y A, Dixon R M W. Serial Verb Construction: A Cross-Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press, 2006: 1-68.

[16]HASPELMATH Martin. Argument Marking in Ditransitive Alignment Types[J]. Linguistic Discovery, 2005, 3(1):1-21.

[17]刘丹青.汉语给予类双及物结构的类型学考察[J].中国语文,2001(5):387-398.

[18]徐烈炯,贝罗贝.论粤语的双宾结构和斜格结构[C]//徐烈炯.指称、语序和语义解释——徐烈炯语言学论文选译.北京:商务印书馆,2009:309-332.

[19]韦景云,何霜,罗永现.燕齐壮语参考语法[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[20] 罗美珍.傣语方言研究(语法)[M].北京:民族出版社,2008.

[21]HAIMAN John. Cambodian: Khmer[M]. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins B V, 2011.

[22]曲永恩.实用缅甸语语法[M].沈阳:辽宁民族出版社,2000.

[23]JENNY M. Differential Object Marking in Burmese[Z/OL].[2014-05-13]. http://attach.matita.net/caterinamauri/ sitovecchio/1514401503_jenny.pdf.

[24]SHEE Naw Hsar. A Descriptive Grammar of Geba Karen[D]. MA, Chiangmai: Payap University, 2008.

[25]柳远超.盘县次方言彝语[M].北京:民族出版社,2009.

[26]颜其香,周植志.中国孟高棉语族语言与南亚语系[M].北京:中央民族大学出版社,1995.

[27]李锦芳,吴雅萍,姜莉芳,等.西南地区濒危语言调查研究[M].北京:中央民族大学出版社,2006.

[28]THEPKANJANA Kingkarn. Ditransitive Constructions in Thai[C]//Andrej Malchukov, Martin Haspelmath,Bernard Comrie. Studies in Ditransitive Constructions:A Comparative Handbook. Berlin: De Gruyter Mouton,2010:409-426.

[29]AMBERBER M, BAKER B, HARVEY M. Complex Predicates: Cross-linguistic Perspectives on Event Structure[M]. CAMBRIDGE: Cambridge University Press, 2010.

[30]杨通银.通道侗语研究[M].北京:民族出版社,2009.

[31]余金枝.湘西矮寨苗语参考语法[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[32]MAI M S. A Descriptive Grammar of Wa[D]. MA,Chiangmai: Payap University, 2012.

[33]杨再彪.湖南西部四种濒危语言调查——土家语,小章苗语,关峡平话,麻塘话[M].北京:民族出版社,2011.

[34]上海市嘉定县县志编纂委员会.上海市嘉定县志[M].上海:上海人民出版社,1992:1046-1083.

[35]戴庆厦,傅爱兰.藏缅语的述宾结构——兼与汉语比较[J].方言,2001(4):289-300.

[36]戴庆厦.景颇语参考语法[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[37]PENG Guozhen, CHAPPELL Hilary. Ya33 ‘Give’ as a Valency Increaser in Jinghpo Nuclear Serialization: From Benefactive to Malefactive[J]. Studies in Language,2011, 35(1): 128-167.

[38]HASPELMATH M. Ditransitive Alignment Splits and Inverse Alignment[J]. Functions of Language, 2007,14(1): 79-102.

[39]HASPELMATH M. Ditransitive Constructions: The Verb‘Give’[DB/OL]//Matthew S Dryer, Martin Haspelmath. The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig:Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 2013.[2014-12-20]. http://wals.info/feature/105A.html.

附录 东南亚语言区域的采样语言和方言(152种)

藏缅语(52种):Sgaw Karen(Gilmore 1898)、Geba Karen(Shee 2008)、East Pwo Karen(加藤昌彦 2004)、沙朗白语(王锋2012)、碧江白语(徐琳等 1984)、土家语(田德生等 1986)、阿侬语(孙宏开等 2005)、独龙语龙拉话(孙宏开 1982)、独龙语孔目话(戴庆厦等 2001;李洁 2006)、克钦景颇语(Kurabe 2012)、潞西景颇语(Peng & Chappell 2011)、盈江景颇语(戴庆厦等 2001;李洁 2006;戴庆厦 2012)、Kadu(Sangdong 2012)、遮放载瓦语(朱艳华 2011)、阿昌语(袁焱 2002)、梁河阿昌语(时建 2009)、勒期语(李洁 2006;戴庆厦等 2007)、阿昌语仙岛话(戴庆厦 2005;李洁 2006)、缅甸语仰光话(曲永恩 2000;汪大年 2007;Jenny 2011)、书面缅甸语(曲永恩 2000;汪大年 2007;Jenny 2011)、缅甸语丹老话(汪大年 2007)、缅甸语东友话(汪大年 2007)、缅甸语茵达话(汪大年 2007)、“妙齐提碑”缅文(汪大年 2007)、西山载瓦话(戴庆厦等 2001)、木雅语(黄布凡 1985)、则洛尔苏语(孙宏开 2007)、卓克基嘉绒语(林向荣 1993)、荣红羌语(LaPolla & Huang 2003;李洁 2006)、贵琼语(宋伶俐 2011)、拉坞戎语(尹蔚彬 2007)、普米语(戴庆厦等 2001)、哈尼语大寨话(李永燧等 1986;李洁 2006)、毕苏语(徐世璇 1998)、永仁彝语(Gerner 2008)、拉祜语(刘劲荣等 2010)、拉祜语邦朵话(李春凤 2012)、拉祜语勐朗坝话(李洁 2006)、清迈拉祜语(Matisoff 1982;Wheatley 1984)、苦聪话(李洁 2006)、毕节彝语(朱文旭 2001)、凉山彝语(朱文旭 2001)、彝语姚安话(朱文旭 2001)、盘县彝语(柳远超 2009)、他留话(周德才 2004)、丽江纳西语(戴庆厦等 2001;李洁 2006)、撒都语(白碧波等 2011)、基诺语(蒋光友 2010)、泰国傈僳语(Wheatley 1984)、纳苏彝语(Wheatley 1984;参见Gao 1958)、怒江傈僳语(Wheatley 1984)、彝语圣乍话(戴庆厦等 2001)。

侗台语(38种):三洞水语(张均如 1980)、苗草水语(韦学纯 2011)、通道侗语(杨通银 2009)、侗语(杨汉基等 1992)、侗语章鲁寨话(梁敏 1980;龙耀宏 2003)、侗语石洞话(龙耀宏 2003)、茶洞语(李锦芳等 2006;李如龙等 2012)、黎语白沙话(王力等 1951)、黎语坡春话(符昌忠 2005)、黎语罗活话(欧阳觉亚等 1980;1983)、黎语(苑中树 1994)、哥隆语/村语(欧阳觉亚 1998;符昌忠 2007,2008)、龙里木佬语(张济川 1990)、巴茅木佬语(薄文泽 2003)、黄金镇仫佬语(岳静 2004)、银村仫佬语(银莎格 2012)、布央语(李锦芳等 2006)、居都仡佬语(李锦芳等 2006;康忠德 2009)、比贡仡佬语(李锦芳等 2006;李霞2009)、黑傣语(Fippinger 1975)、景洪傣话(喻翠容等 1980;罗美珍 2008;岩温罕个人通讯 2014)、芒市傣话(巫凌云等 1993;罗美珍 2008)、新勐傣话(刀洁等 2001;刀洁 2006;罗美珍 2008)、所卡傣话(罗美珍 2008)、骑马坝傣话(罗美珍 2008)、新平傣雅语(罗美珍 2008)、曼谷泰语(Clark 1977;Iwasaki & Horie 2005;岩温罕个人通讯 2014)、金秀拉珈语(毛宗武等 1982)、临高语临城话(梁敏等 1997)、临高语琼山话(张星等 1983)、临高语临高话(张元生等 1985)、Nung(Saul 1980)、壮语(覃晓航 1995)、燕齐壮语(韦景云等 2011)、文马壮语(张均如等 1999)、武鸣壮语(张均如等 1999)、布依语羊场话(喻翠容 1980)、老挝语(Enfield 2007)。

汉语(26种):湘潭市区老派话(曾毓美 2001)、温州鹿城话(郑张尚芳 2008)、上海话(徐烈炯等 1998)、上海市区话(许宝华等 1988)、上海松江话(张源潜 2003)、潮汕方言(陈传佳 1996)、潮安县城话(李永明 1959)、上海嘉定话(上海市嘉定县县志编纂委员会 1992)、宁波方言(阮桂君 2006)、宝应话(宝应县地方志编纂委员会 1994)、滨海话(滨海县地方志编纂委员会1998)、连城客家话(项梦冰 1997)、士乃客家话(萧丽燕 2001)、北流粤语(徐荣 2008)、连平客家话(徐荣 2008;参见傅雨贤2006)、青塘军话(丘学强 2002)、平海军话(丘学强 2002)、坎石潭军话(丘学强 2002)、八所镇军话(丘学强 2002)、儋州军话(丘学强 2002)、崖城军话(丘学强 2002)、昌黎方言(河北省昌黎县县志编纂委员会等 1984)、黎川老派赣语(颜森 1993)、怀宁方言(怀宁县地方志编纂委员会 1996)、关峡平话(杨再彪 2011)、麻塘话(杨再彪 2011)。

苗瑶语(10种):大坪江勉语(毛宗武等 1982)、巴那语(陈其光 2001)、巴哼语(毛宗武等 1997)、弄京东努布努语(蒙朝吉2001)、梅珠布努语(毛宗武等 1982)、矮寨苗语(余金枝 2011)、小章苗语(杨再彪 2011)、白苗语(Mottin 1978)、苗语养蒿话(王辅世 1985)、优诺语(毛宗武等 2007)。

南岛语(2种):Rhade(Clark 1977)、Bih(Nguyen 2013)。

南亚语(24种):克蔑语(陈国庆 2005)、Chrau(Thomas 1967)、Cua(Burton 1969)、Mnong(Phillips 1973)、Sre(Patricia& Stampe 2002)、Bru(Engelkemier 2010;Tebow 2010a)、Man Noi布朗语(Lewis 2008)、清莱布朗语(Giaphong 2004)、布芒语(刀洁 2007)、布朗语轷话(李锦芳 2004;李锦芳等 2006)、德昂语(陈相木等 1986)、佤语岩帅话a(颜其香等 1981;黄同元等 1994;赵岩社等 1998;赵岩社 2005;赵富荣等 2006;王俊清 2010;颜其香等 2011)、佤语岩帅话b(Mai 2012)、柬埔寨语(Patricia & Stampe 2002;Haiman 2011)、Takeo柬埔寨话(Huffman 1967)、布兴语(高永奇 2004)、王四龙村克木语(陈国庆 2002)、曼蚌索村克木语(戴庆厦 2012a)、老挝克木语(戴庆厦 2012b)、京语(欧阳觉亚等 1984)、越南语河内话(Suthatip &Thepkanjana 2008;Phan 2010)、Kri(Enfield & Diffloth 2009)、越南语(Clark 1977)、布赓语(李云兵 2005)。

Ditransitives in Drift: Areal Convergence in Southeast Asia Language Area

LIU Jun

(School of Humanities, Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, China)

Ditransitives in Southeast Asia Language Area (henceforth SEALA) is a key topic in grammar, which optimally showcases the relations among areal features, cross-linguistic universals and genealogical attributes. Considering the alignments in ‘give’ constructions, the three popular ditransitives, i.e. DOCs, SVCs and dependant-marking constructions, and RT orderings, areal features of SEALA differ from universals. When it comes to checking dominant structures and word order of each groups in SEALA, these features are not a copy of genealogical attributes but a result of areal convergence.

Southeast Asia Language Area; ditransitives; areal convergence

H030

A

1008-2794(2017)03-0072-10

文献收集中,承蒙Kingkarn Thepkanjana教授、郭锐教授、余金枝教授等惠予方便。岩温罕提供景洪傣话和曼谷泰语部分语料。金立鑫教授、陆丙甫教授、王健教授、张谊生教授对初稿提过修改意见。在此一并致谢!碍于篇幅,采样语种清单(见附录)中罗列而未于正文直接引用的文献恕不列出,备索。文中缩写符依照The Leipzig Glossing Rules,未尽事项有:AGE施事标志、PRETR 处置标志、R 接受者、SOC 状态变化(注:仅限例(15)标注,正文中SOC都指次要宾语结构)、T 客事、V2动词居中语言、V3动词居末语言。

2017-03-03

常熟理工学院科研启动基金项目“苏南吴语和上海吴语的双及物结构研究”(KYZ2017003Z);江苏高校哲学社会科学优秀创新团队建设项目“苏南吴方言与口头非物质文化遗产的调查与研究”

柳 俊(1981— ),男,上海人,讲师,博士,主要研究方向为东南亚区域类型学。