慈城古城保护发展中“留”的思考

■ 严再天 段闻生

问题研究

慈城古城保护发展中“留”的思考

■ 严再天 段闻生

对古城硬件的保护、更新或改造,是以对历史遗存的保护和利用为导向,以传承和发展为目的的建设活动。在这个过程中,仅仅对现存古建进行保护是不够的。那么,还有哪些东西是应该尽力保留的?如何尽可能多地发现和保留历史信息?留住古城原住民的生活有哪些难以解决的问题?本文对以上问题做了分析和思考。

梁思成先生曾于 1932 年在《蓟县独乐寺观音阁山门考》一文中讲到:“我国建筑,向以木料为主要材料。其法以木为构架,辅以墙壁,如人身之有骨节,而附皮肉。其全部结构,遂成一种有机的结合。然木之为物,易朽易焚,于建筑材料中,归于‘非永久材料’之列,较之铁石,其寿殊短;用为构架,一旦焚朽,则全部建筑,将一无所存,此古木建筑之所以罕而贵也。”该段话说明了中国古建筑本身的脆弱、短寿和保存不易而稀罕珍贵。在此之后的八十多年里,人为破坏成为了古建加快消亡的主要因素。尤其在文革期间和改革开放三十年的经济大潮中,在十多年的房地产发展黄金期,传统古建由于居住条件差、拆迁成本低、容积率小等原因被大量拆除。很多城市原本已存在数百年的特色城区,在短短几年内就被高楼大厦取代,原本的特色风貌荡然无存。曾发生在老城区的经典传说和故事,无所依附,只能在书本中找到其栖身之所。而读书的过程是人类理解和想象的过程,离开了物证的历史,就会与传说靠得更近。

近年来,人们逐渐认识到了遗产保护的重要性,但已毁坏的遗产无法复生,后人感受、欣赏传统古建筑和古代城市空间的机会日益减少。很多城市于是出现了依据现代人想象建设的仿古街区,这样做一方面满足了经济社会的逐利需求;另一方面也寄托了人们对传统建筑文化的留恋和怀念。但这类仿古街区并不能代表真实,就如特型演员只能扮演而不能代替原型人物一样。将似是而非的东西信以为真,只会误导后人对中华优秀传统城市空间和建筑文化的认识和理解。

纵观历史发展,祸与福、正与误总是相生相伴,形影不离。二十一世纪前,对外交通落后、经济发展缓慢是制约慈城古县城走向现代的藩篱,但这也是造就古城内大量明清建筑物免受经济建设大潮冲击而得以保存至今的重要原因。像慈城这样基本保持着唐代建城时的格局风貌并存有大量古建宅院的古县城,从江南地区甚至全国范围来看也是屈指可数的。它所体现的古代中国在城市选址、规划、水利、建筑等各个方面的传统文化和营造思想,“实为造化与人文中和之极致,”是现存古城中的珍品和中国古县城的“标本”。在各地文化遗存越来越少的今天,保护好慈城古城就是保护好这些文化思想的载体。

一、慈城古城遗存状况

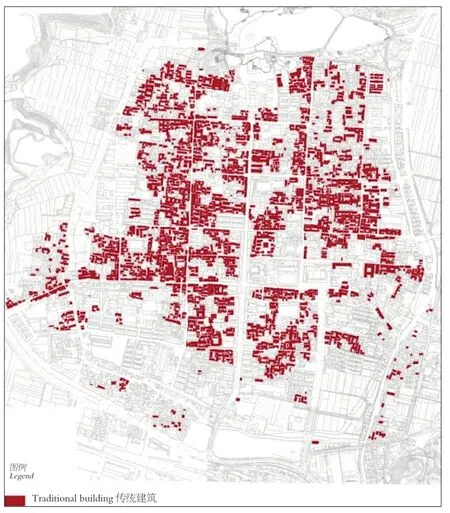

通过现场调研和考古挖掘,借助地理信息系统(GIS)分析,分布于古城地上、地下的古井、古池、古木、古牌坊、古河岸、古城门及城墙墙基等遗存如闪耀着历史光芒的星辰点缀着慈城古城,大量留存的古建宅院更如一幅幅尘封的画卷,讲述着古老的故事。

慈城古县城内的传统古建分布

慈城古县城现存传统古建宅院占地约 50万平方米(约占古城面积的 1/4,其中有各级文保单位 24 处)。虽然从总量上看古建较多,但从各宅院的完整性来看,情况并不乐观。除孔庙建筑群做为公建保存较为完整外,以前名门望族的深宅大院均遭到过不同程度的损毁。保存相对完整、较有规模的宅院屈指可数(例如冯俞宅,虽然古建连片,但其东轴线建筑早已损毁)。

根据现状,古城相关区域划分为了三种类型。第一类:原本名门望族的大户宅院在解放后被政府没收充公后分租给数家不同姓氏的家庭居住(一般一户仅两个开间)。由于各家居住面积有限,院落也被这些家庭“瓜分”,用于搭建厨房、卫生间、杂货间甚至卧室。因这类古建产权公有,部分住户对古建的保护意识并不强。即使是产权私有的古建,出于房屋租赁等经济利益的驱动,在房前屋后和院落的乱搭乱建也很普遍。第二类:由于火灾、年久失修或其他原因造成部分古建损毁后,由居民在残存古建的基础上搭建建筑,或在原位置上修建住宅、棚屋等,由于区块面积不大,修建时对地下历史痕迹破坏不严重,通过考古挖掘还能找到诸如古建墙基、阶沿石等残留信息。第三类:“文革”以来对慈城古建、构筑物破坏严重的区域。例如,在浙东地区最有影响力的清代道观即被毁于这期间。原先分布于古城的各类石牌坊有一百多座(有些甚至是皇帝旌表赐建的),经文革后仅存七座。到了改革开放初期,人们的文保意识淡薄,成片大面积地拆除古建而新建了多层住宅、工厂、甚至营房等(如浙江省水文地质大队、县衙地块上的营房、中诚小学、工人疗养院等)。

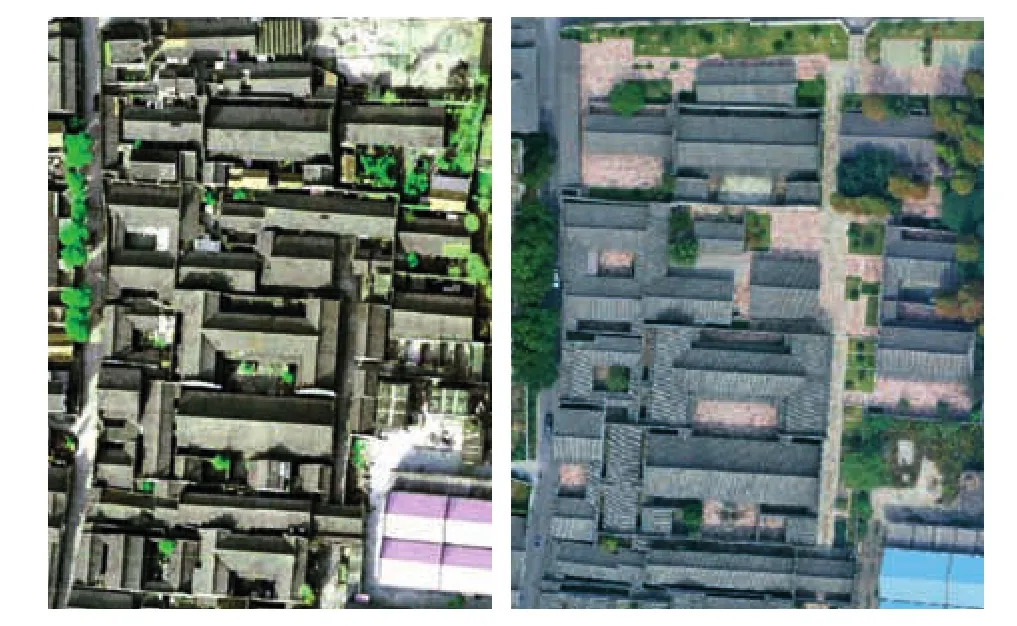

古建较为集中的区域普遍属于上述一、二类混杂的状态。对保存状况较好的宅院而言,在居民搬迁后,将后期搭建的建、构筑物拆除清理后,原古建的空间或格局即呈现在我们面前,我们要做的就是按相关要求对其进行修缮。而很多保存状况较差的古建宅院,例如:正房、厢房及庭院保存完整而后进宅院保存不全;或厢房、后进房屋保存而正房已不存在;或某进古建、院落仅存部分残墙或局部围墙、地面铺装等。凡此种种残缺局面,在拆除无保留价值的建筑或搭建物前,应进行认真的现场踏勘并对历史建、构筑物仔细鉴别。拆除后的清理过程也应十分小心,尽可能保留那些老的古建残墙、残存围墙、门洞和地面铺装等历史残留物。实践证明这些残留物透露出的历史信息往往是非常重要的!若能结合其周边考古挖掘找到足够的历史信息,一般都能找到或推测出该区域原来的古建布局和肌理。因此,除古建、构筑物外,它们是最需要保留的关键对象。但这些残垣断壁、碎砖烂瓦、朽梁腐柱看上去过于破败和支离破碎,在区域清理过程中往往最容易被忽略而遭到拆除、毁坏。国内很多历史街区在清理后期搭建和建筑时,由于对此没有足够的认识,将很多带有历史信息的残留物证当成拆除对象或建筑垃圾清理干净,导致需恢复的建筑布局和宅院肌理无从考证。

冯俞宅区域修缮前后的对比图

二、古城修缮与保护探索

“在古建筑修缮行业中流行着这样一句话,叫做‘修缮修缮、拆开再看’。这句话看似简单,实际上很能反映古建筑修缮工程的客观规律”。实际上,除了需修缮的古建本体外,其周边的古建已损毁区域在研究和考证结果出来前也是难以有人知晓其肌理布局的,也就是说,古建区域的修缮内容、平面和工程量化等方面,是无法事先准确判断的。因此,希望从规划层面就解决古建区域的具体实施问题是不可能做到的。

另外,从决定对建、构筑物的拆除、清理,到考古、推测研究等环节的工作认真、详实与否都会影响到项目修缮或恢复后的成果。从管理者的认识水平、工作深度、个人品味等个体差异来看,完全相同的项目(其实是不可能的)因管理决策者不同,最终成果肯定也会有差异。能够最大程度减小这种差异的影响因素就是尽可能在现场找到和保留更多的历史物证。如果仅对能够看到的留存古建进行修缮而不对其整体进行肌理研究和分析,这些留存古建和空间就会是“残疾的”,从而会影响到该区域后续的新建规划布局。推而广之,如果每个区块都这样做,古城很多区域的城市空间肌理就会和以前产生很大差异。在历史信息不确定或不完整的情况下,这种差异是无法避免的。现存古建和历史信息越少的区域,这种差异就会越大。而多大差异是我们能够允许和接受的?以哪个时段的历史信息作为判断差异的标准?也许对这类问题的思考能帮助我们在具体工作中找到某种可能把握的尺度。

我国对各级文保单位及文保点相关的法律法规和保护措施基本健全,对这个领域的监管也比较到位。但对非文保历史建筑的保护规定和监管措施相对较弱,而历史建筑也是穿透历史时空的文化载体,是构成古城基本城市格局和构架的主要元素,它们才是造就慈城古县城成为国家级历史文化名镇的主体。不能因为其中的一些古建筑营造的空间不够理想、现代人使用局促就一拆了之。也许正是因为存在不完美的区域和空间,古城在总体上才会显得更完美!若能找到合适的业态植入这些“不完美”的空间,就会使其得到恰如其分的合理利用。

对第三类区域,由于建设活动规模较大,相应地块上的古建及其它历史遗存遭受的破坏相当严重。对这些区域而言,有留存古建就应力保,并应结合区块规划对其进行合理利用。一些考古发现也会对区域规划尤其是恢复性建设项目产生较大的影响。例如,在参照《光绪县志》恢复建设慈溪县衙前,原先的县衙建筑早已被部队营房替代。拆除营房后通过考古挖掘,仅仅找到了位于县衙中心轴、建于唐代的一段砖铺甬道。即使如此,这一发现也是令人欣慰的!对县衙的恢复性建设结合了相关建筑布局,采取妥善措施对该甬道进行了保护和展示。短短的一段古甬道,证明了慈城千年古县城的建城史,也大大增加了县衙的历史真实感。当人们面对县衙清风园内歌颂历代清官的历史长卷,能深深感受到时间长河与这座千年古县城的历史积淀之间的完美统一。

这类区域中的一些现代厂房等建、构筑物结构完好、质量尚可,只要其风貌不对古城保护造成破坏,在遵守古城保护规划的前提下,应该将古建空间无法满足要求的业态导入其中,以弥补古城对部分现代业态的空间需求。在这个方面,比较有争议的是位于慈城古城大东门外、建于二十世纪七十年代的江北水泥厂。由于该水泥厂建、构筑物体量、高度都比较大,一部分专家、学者认为它和古城风貌不协调,应该拆除;而另一部分人则认为它位于古城外,对古城内的影响较小,虽然与古城风貌产生强烈对比,但正是这种风貌和高度等方面的极大反差,才使人们认识到当年在此选址建设水泥厂是多么不合理。而真实的历史就这样发生过,这些建、构筑物既是工业遗产,也是历史的见证,应该保留并合理改造、利用。

慈城水泥厂

从清代光绪县志所载地图上可以看出,其城廓形状及“三纵四横”的主要街巷格局至今仍基本保存完好。

光绪慈溪县城图 (选自光绪慈溪县志)

2008 年慈城古县城航拍图

作为城市骨架,曾经“三纵四横”“半街半水”的双棋盘河道路网规范了慈城的街巷形制,形成了古城珍贵的城市格局。遗憾的是,那些塑造了水巷文化的古城内河水系在上世纪七十年代末被填埋。现如今,因水源、地下管线、交通需求等制约因素,要恢复被填埋的河道暂不可能,而埋藏在现状道路下的千年老河坎依然完好。作为古城道路水系格局的历史物证,有关部门在施工道路地下管线时,对其进行了有效保护。也许随着科技的进步,将来通过某种先进措施能够解决目前的难题而实现河道恢复,使这些地下遗存重见天日。

太湖路古河坎与新砌筑的防渗墙(防渗墙对古河坎进行了保护)

慈城古县城是古人依据“负阴抱阳,背山面水”“左青龙、右白虎、北玄武、南朱雀”“天人合一”等中国传统所推崇的理想城址选择原则选址和建造的。其城市地形和布局呈龟背状,地形北高南低,中轴线(解放路)高,两边低;北部的县后山(浮碧山,也称浮鳖山)似乌龟的头部伸向慈湖边饮水,东西两侧各两个城门似乌龟的四肢伸出,“龟背”中轴线道路在其接近南端处折弯从南门伸出,构成“乌龟”略微弯曲的“尾部”。从鸟瞰图上看,千年“神龟”的神态活灵活现。西汉·刘向在其《说苑·辨物》中写道:“灵龟文五色,似玉似金,背阴向阳。上隆象天,下平法地,磐衍象山,四趾转运应四时,文著象二十八宿。虵头龙脰,左精(睛)象日,右精(睛)象月,千岁之化,下气上通。能知吉凶存亡之变。”这段话的意思是说“龟背甲”圆形隆起以“象天”,“龟腹甲”方形平坦以“象地”,龟眼“象日月”,龟足“象四时”。因“龟象”体现天地自然之象,“其外壳坚硬可以抵御攻击,故龟形又为设防的城和建筑所模仿,产生心理上的安全感。”显然,慈城古县城就是一座典型的“龟城”。

古城及其周边环境应该从整体上得到保护。政府既然以极大的魄力和财力对慈城古县城进行保护,就应该为世人留下一个包括古城周边环境在内的、尽可能完好的古城。通过对古城及其周边的整体解读,后人能够看懂先民的城址选择和规划智慧,为城市风水等传统文化要素保留一个实实在在的标本和展示空间;因为,这样的古城、这样的空间在中国已经基本没有了。

“《威尼斯宪章》强调对保护对象所在环境的保护,特别是当这种环境仍然与保护对象的相关价值保持着有机联系的情况下,这种针对环境的保护就显得尤为重要。”在古县城护城河以外至山脊线的风貌保护区,笔者主张逐步对已建成区进行控制程度较强的整治以适应古县城的环境要求;对未建设区域,应严格保护青山、农田等原生态自然状态。笔者力推并与镇、区两级政府配合制定《宁波市慈城古县城保护条例》的重要目的之一就是要对古城和周边自然山水区域的建设进行严格限制,防止古城周边被房地产开发项目建满,使慈城古县城最终被现代城市建设的“洪流”包围并淹没。

除硬件建设外,留住古城生活的呼声也一直在业界回响。因为具有生命的历史文化应该是鲜活的,或者说只有在古城居民的生活中确实体现着曾经的文化,古城才是真正鲜活的历史文化之城。而居民被逐步搬迁,相应的传统文化和习俗也就消失殆尽,古城文化也由此断裂。虽然我们也赞同应尽可能留住古城生活,但对这种用静止的眼光得出的脱离现实的极端观点,笔者并不完全苟同;笔者也并不认为那些植根于中华民族内心深处的优秀传统文化会因居住环境的改变而全部消失。对大部分保护修缮区域而言,居民必须搬迁,理由如下:

1.住户间分隔杂乱。对原建筑的形制、空间被胡乱搭建破坏的“大杂院”而言,住户搬空后,可以很好地还原“大宅院”的本来面目,从而能更好地对古建进行保护和修缮。

2.经济条件好的原住民早已“逃出”古城,现存原住户大都经济条件差,无力对其住房进行修缮,对古建的保护能力太弱。

3.原区域基础设施落后,在住户不搬迁的情况下,对地下管线等基础设施的大规模改建几乎是不可能的,住户搬迁后,该项工作可以统一规划和实施。

4.住户搬迁后,在古建修缮施工时不会产生大量的扰民和被民扰现象。

5.建筑物的产权回收后,便于规范化管理 ;也可有效避免居民因逐利而对古建破墙开洞造成破坏。

6.为保证古城人气,比较理想的是让部分搬出的居民在房屋修缮后搬回,但因面临公平公正、国有资产流失等体制和操作层面难以跨越的难题,根本无法实施。

而且,古城 65岁以上的老年人口约占常住居民总人数的 20%,高中以上文化水平的人仅占古城常住居民总数的7.8%。与慈城古城现存木构古建普遍超过 100 年的时间相比,生活在古城的人是其实都是现代人,其生活方式早已与时俱进。火烛照明、身穿古装、出门坐轿、三妻四妾、四世同堂等生活方式只存在于文学作品和人们的记忆之中。

由于科技进步带来人们生活方式的改变,非物质文化传承人制作的产品因缺乏市场需求被逐渐替代或淘汰,相关工艺所需的人才后继乏力甚至失传,非物质文化保护面临严峻困难,亟需在传承的基础上创新发展。

因此,想通过保留原住民而留住过去生活的文化和习惯其实是很难做到的;想通过留住古城现有居民达到弘扬历史、振兴古城文化的目的也是过于理想化的天方夜谭。

三、结语

既要保护和发展古城,又要留住古城原住民的生活,这是一对难以调和的矛盾。也许在我们面前有一条路可以选择,就是对搬迁区域进行人口置换。利用合理的产业导入,引进并留住喜爱传统宅院空间的有知识、有思想、有创意、有能力的各类人才;留住并扶持能合理利用古建等历史遗存、激发古城活力、带动和振兴古城经济的产业业态,在传承优秀文化的基础上,孵化、产生并发展成为新的古城文化。随着慈城古县城保护整治工作的稳步推进,一定会逐步引起古城社会、经济等方面的深刻变革,慈城必将在今后成为集中国传统文化特色和时代发展精神于一体的时尚古城。

(作者单位:宁波市慈城古县城开发建设有限公司)