腔内心电图引导锁骨下中心静脉导管尖端定位的临床应用研究

王会英 赵钰 李静燃

(天津医科大学肿瘤医院 国家肿瘤临床医学研究中心 国家“肿瘤防治”重点实验室 天津市恶性肿瘤临床医院研究中心,天津 300060)

腔内心电图引导锁骨下中心静脉导管尖端定位的临床应用研究

王会英 赵钰 李静燃

(天津医科大学肿瘤医院 国家肿瘤临床医学研究中心 国家“肿瘤防治”重点实验室 天津市恶性肿瘤临床医院研究中心,天津 300060)

目的 探讨腔内心电图引导锁骨下中心静脉导管尖端定位的临床应用效果。方法 采用方便取样法,选取我院120例患者,按投币法分成两组,观察组采用腔内心电图引导锁骨下中心静脉置管术,对照组采用经验性盲穿技术对患者进行锁骨下中心静脉置管,两组置管后均行X线定位明确导管尖端位置。比较两组患者置管深度、穿刺一次成功率、导管尖端达到最佳位置情况;观察组还需记录特异性P波情况。结果 观察组导管尖端达到最佳位置为93.3%,而对照组仅为55.7%,两组差异有统计学意义(χ2=18.874,P=0.000);两组患者在置管深度(t=-3.949,P=0.493)、穿刺一次成功(χ2=0.146,P=0.702)比较差异无统计学意义。结论 腔内心电图引导锁骨下中心静脉置管术,对导管尖端到达最佳位置的判定优于经验性盲穿技术,值得临床推广应用。

中心静脉置管; 腔内心电图; 置管深度; 到位率; 护理

Central venous catheter; Intra-cavity electrocardiogram; Catheterization depth; Location ratio; Nursing

中心静脉导管已经广泛应用于肿瘤患者[1],为了达到中心静脉治疗的效果,美国静脉输液护理学会(INS)指南推荐导管尖端理想位置位于上腔静脉中下1/3处,靠近与右心房的交界处[2]。目前,临床工作中主要通过盲插置管结合X线定位确定导管的走向及尖端位置,但盲查置管不可避免导管尖端会偏离理想位置,置管后X线定位亦存在一定的延迟效应[3]。国内外研究表明[4-8],当中心静脉导管尖端异位时会增加静脉血栓形成、心律失常、肢体肿胀疼痛等并发症的发生;X线后调整导管尖端位置不仅增加患者的经济费用,还会导致血行感染几率的升高。有国外学者研究[9-11]表明,通过腔内心电图引导下进行中心静脉置管能够判断导管尖端位置,提高置管位置的准确性,降低异位率。为此,笔者对腔内心电图定位法在中心静脉置管中的临床应用效果进行研究及观察,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2015年6月-2016年5月就诊于我科并行手术、完全胃肠外营养(TPN)的患者120例。纳入标准:患者有中心静脉置管需求,且医生已开具医嘱,取得患者知情同意,并签署中心静脉置管知情同意书,意识清楚并同意参加本研究,年龄≥18周岁。排除标准:心电图异常、凝血功能障碍、安装心脏起搏器等存在中心静脉置管禁忌症及不配合者。采用方便取样法严格按照纳入、排除标准进行筛选,采用投币法进行分组,正面为观察组(n=60),反而为对照组(n=60)。两组患者一般资料比较,见表1。

1.2 设备与材料 心电监护仪;带有心电图转换套件的双腔中心静脉导管;心电转换器;中心静脉置管包;消毒包;2%盐酸利多可因;生理盐水。

1.3 置管方法 (1)对照组:患者去枕平卧,头偏向穿刺部位对侧,此时,胸锁乳突肌外缘与锁骨上缘形成一夹角,沿该角顶点角平分线移行0.5~1 cm,确定此点为进针点,进针角度为0°~30°,针尖方向指向同侧胸锁关节,置管者通过患者身高、体型、置管经验判断导管置入深度,采用塞丁格技术通过盲插行中心静脉置管。(2)观察组:采用三导联系统,黑色和红色导联分别贴于左锁骨下和左下腹,白色导联连接心电转换器,电转换器的白色导联贴于右侧锁骨下,避开穿刺消毒部位,此时心电图显示为体表心电图,明确患者具有正常的窦性心律P波,以便适合行心电图定位。取相同的体位、穿刺点、进针角度及置管技术,由同一置管者进行锁骨下中心静脉置管,通过腔内心电图情况确定导管尖端的位置,具体为导管经导丝置入后,将导管开口对准导丝上的一宽标记,保证导管尖端与导丝J形头处于相同位置,取无菌导联线一端的夹子夹在导管体外部分导丝上,另一端接入心电转换器,转动开关,引导腔内心电图,此时心电图出现异型P波,导管同导丝共同移动,观察并记录P波特征性振幅变化,当出现特异性双向P波时,表明导管尖端位于右心房入口内,此时回撤导管2~3 cm作为置管深度;如随着导管的深入,未出现特异性双向P波,P波显著高尖,则选取P波振幅为QRS波振幅高度的50%~80%时为导管置入深度;如既未出现双向P波,P波振幅变化亦不明显者,观察最为高尖P波出现后,回撤1~2 cm,以此作为导管置入深度。两组患者置管成功妥善固定后,均行站立位胸部正位X线检查,由影像科医生进行导管尖端定位诊断,同一护士再次观察并记录导管走行和尖端位置。

表1 两组患者一般资料比较

1.4 观察指标 观察两组患者置管深度、穿刺一次成功率、导管尖端达到最佳位置情况;观察组亦需记录特异性P波情况。

1.5 统计学方法 应用SPSS 17.0统计软件进行统计分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

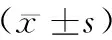

2.1 两组患者置管情况比较 见表2。

表2 两组患者穿刺置管情况比较 例(%)

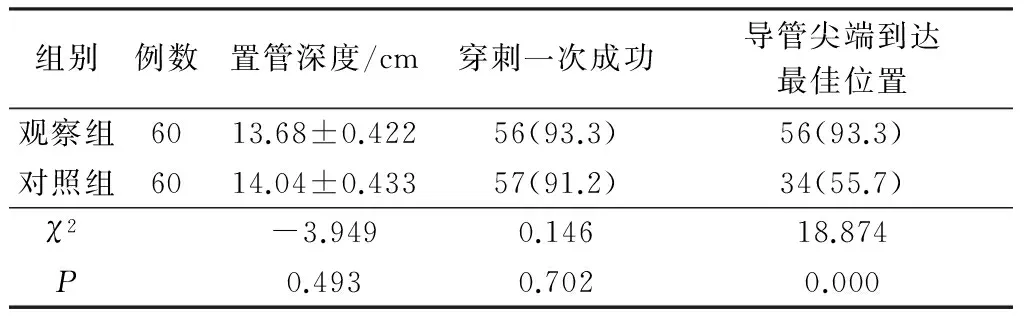

2.2 观察组患者特异性P波显示情况 见表3。

表3 观察组患者特异性P波显示情况 例(%)

3 讨论

3.1 腔内心电监测技术在锁骨下静脉置管中的临床应用价值 James等[12]报道,成年患者盲穿中心静脉置管时,导管尖端异位发生率高达66%。虽然随着经验逐渐丰富,临床技能逐渐成熟,但由于患者本身的个体差异,仍会造成患者导管尖端无法位于理想位置。本研究结果显示,尽管两组患者置管深度差异无统计学意义,但对照组盲穿置管时导管尖端异位发生率仍高达44.3%,导管尖端达到最佳位置仅有34例,占对照组的55.7%。而观察组患者在腔内心电图引导锁骨下中心静脉置管时,导管尖端达到最佳位置者有56例,占观察组总数的93.3%,两组差异有统计学意义(χ2=18.874,P=0.000),提示腔内心电图引导锁骨下中心静脉穿刺置管术优于经验性盲穿技术。Francesca Rossetti等[13]的研究结果表明,腔内心电图引导中心静脉置管术的准确性高达95.8%。本研究与其结果非常接近,说明腔内心电图引导下进行锁骨下中心静脉置管更为精准化、个性化,为今后的临床中心静脉导管的置入提供了理论依据和实践指导方向。

锁骨下静脉的位置表浅、恒定、变异小、口径大,经此静脉穿刺置管,安全可靠易成功;腔内心电图引导锁骨下中心静脉导管尖端定位技术操作简便,心电监护仪在医院各病房普遍应用,无需额外其他仪器设备,床旁操作可减少患者的移动,且导管尖端定位更加精确,穿刺一次到位率较高,降低了导管异位以及其并发症的发生率,减少患者的痛苦,节约患者的费用,同时还可减少放射科技术人员的工作量,节约了医疗资源,从一定程度上增加了社会效益。

3.2 腔内心电图P波的观察及导管置入深度的判断 腔内心电图监测技术是应用导丝和血液的导电性,以导丝作为探测电极来引导出稳定清晰的腔内心电图[14]。导管尖端至右心房入口时,心电图P波呈高、尖状,继续深入则呈双向P波,但临床实际操作中,并不是每一位患者均可获得理想的心电图改变。本研究中,仅有51.67%的患者可获得清晰的双向P波,并保证最终导管位于最佳位置。相当一部分患者随着导管的深入,看不到双向P波,只可见异常高尖的P波,此时,操作者取P波振幅为QRS波振幅高度的50%~80%时为导管置入深度,可能由于需肉眼的主观判断,置管中对导管尖端最佳位置的判断存在一定的误差;此外,部分患者还会出现既无双向P波的呈现,亦无明显改变的P波,给操作者的判断造成一定的影响(本研究中有10例患者,占总人数的16.67%)。此时,观察并选取最为高尖P波出现后,回撤1~2 cm,以此作为导管置入深度。本组患者通过此种方法经胸片确认后,均可获得最佳的置管深度。可能因P波最为高尖时即为右心房入口处,此时回撤1~2 cm,即可准确保证导管位于上腔静脉下1/3位置。上述三种方法差异无统计学意义,均可作为判定方法。

目前,导管尖端定位最为可靠的方法仍是胸部X线检查,随着腔内心电监测技术在中心静脉置管中应用的逐渐成熟,操作者对特异性P波判断经验的逐渐丰富,置管过程中即可根据P波振幅的变化情况,判断导管置入的位置,保证置管深度的个体化,避免了X线定位导管异位二次调节污染的风险,且其无需额外设备投入,操作简单、定位准确,置管与定位一次性完成,减少了患者射线的暴露,有望完全取代X线定位。

[1] Beheshti M V.A concise history of central venous access[J].Techniques in Vascular and Interventional Radiology,2011,14(4):184-185.

[2] Infusion nurses society.Infusion nursing standards of practice(2011)[J].2011,34(1S):44-45.

[3] Pittiruti M,La Greca A,Scoppettuolo G.The electrocardiographic method for positioning the tip of central venous catheters[J].J Vasc Access,2011,12(4):280-291.

[4] Ayas N T,Norena M,Wong H,et al.Pneumothorax after insertion of central venous catheters in the intensive care unit:association with month of year and week of month[J].Quality and Safety in Health Care,2007,16(4):252-255.

[5] Gabriel J.Preventing and managing complications of CVADs[J].Nurs Times,2013,109(40):20-23.

[6] 许亚芳,赵莉,周慧敏.癌症病人中心静脉置管并发症的原因分析及对策[J].全科护理,2015,13(36):3721-3723.

[7] 潘海燕,任蔚虹.导管相关性血流感染预防和控制的研究进展[J].中华护理杂志,2009,44(10):900-902.

[8] Roldan C J,Paniagua L.Central Venous Catheter Intravascular Malpositioning:Causes,Prevention,Diagnosis,and Correction[J].West J Emerg Med,2015,16(5):658-664.

[9] Walker G,Chan R J,Alexandrou E,et al.Effectiveness of electrocardiographic guidance in CVAD tip placement[J].Br J Nurs,2015,24(14):4-12.

[10] Ortiz-Miluy G,Sanchez-Guerra C.Intracavitary electrocardiogram during the insertion of peripherally inserted central catheters[J].Enferm Clin,2013,23(4):148-153.

[11] Garutti I,Olmedilla L,Perez-Pena J M,et al.Intracavitary electrocardiography.A useful method for checking the correct localization of central venous catheters[J].Rev Esp Anestesiol Reanim,1993,40(2):90-93.

[12] James L,Bledsoe L,Hadaway L C.A retrospective look at tip location and complications of peripherally inserted central catheter lines[J].J Intraven Nurs,1993,16(2):104-109.

[13] Rossetti F,Pittiruti M,Lamperti M,et al.The intracavitary ECG method for positioning the tip of central venous access devices in pediatric patients:results of an Italian multicenter study[J].The Journal of Vascular Access,2015,16(2):137-143.

[14] 冯毕龙,姚述远,周素军,等.PICC置管过程中腔内心电图的变化及其对置管操作的指导作用[J].中华护理杂志,2010,45(1):26-28.

王会英(1965-),女,天津,本科,副主任护师,科护士长,研究方向:腹部肿瘤外科护理,静脉治疗

R472,R473.73

B

10.16821/j.cnki.hsjx.2017.14.023