借你皮囊一用 我想跟这个世界谈谈

李晔

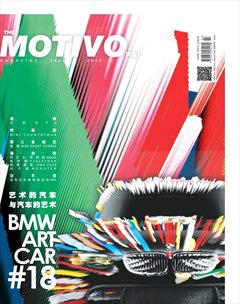

宝马与中国艺术家曹斐合作推出的最新一辆艺术车,引发了“艺术车”这个听起来有点高大上的话题。其实,如果我们拆开“艺术车”这个词组,“车”自然没啥好说的,显得玄乎的无外乎“艺术”二字。可能是对“艺术车”的概念存在认知上的偏差,很多媒体在表述时采用了类似“由中国艺术家‘设计的第18辆宝马艺术车”的表述,谬之千里。

“艺术”往往给人距离感,特别对那些理工男来说。其实,艺术的本质并不高深,理解了艺术这个定义的根本,也就理解了什么是艺术,什么是艺术品,什么是艺术家。简单地说,艺术的本质是艺术家自我内心的表达与对客观世界的观照,而艺术品的价值在于受众的感悟。所以可以这么认为,作者和受众的互动其实并不是双向的。这一点,与设计恰恰相反。严格意义上来讲,严肃艺术与设计(特别是工业设计)是两种完全不同的思维下不同的创作方式。很多人谈到艺术车,会理所当然地跟汽车设计进行联系,但我负责任地告诉大家——绝大部分艺术车项目跟汽车设计都没有一毛钱联系。前门楼子,胳膊肘子,不是一回事。艺术的表达需要载体和媒介,可以是画布或大理石,也可以是汽车。通过艺术为汽车设计带来灵感?贻笑大方了。

“艺术车”这个物种,一般认为诞生于上世纪60年代,与战后西方的嬉皮士流行文化相伴相生。其中最著名的,要算约翰。列侬(John Lennon)的劳斯莱斯艺术车。那个年代的文艺青年听着摇滚抽着大麻,一辆VW Microbus载着吉他和男女性伴,满世界反战、游行、音乐会和群P野战,有太多思想需要表达。五颜六色的车体外加一个和平符号和“make love not war”的标语,就算是一部“低配版”的艺术车作品。汽车品牌与艺术的跨界有很多,绝大部分合作只是为了提升品牌的背后附加值,因为提到艺术往往代表了“文化”、“品位”和“积淀”等等,更重要的是能定义整个品牌的审美高度。这些合作多是短期的、单项的,长期且规模化的目前只有宝马一家。

宝马艺术车项目的成功之处,恰恰在于他们的非功利特性。宝马提供的是一个平台,用汽车作为载体,用品牌作为展示渠道,让艺术家们得以在冰冷的机器上创作,表达自己的三观。当代艺术大师们,包括Roy Lichtenstein和Andy Warhol这些如雷贯耳的大咖,都借此机会充分展示了自己的思考。渐渐地,宝马有针对性地规划艺术车的创作脉络,40年来这19辆艺术车几乎代表了整个现代艺术的发展,称之为“移动现代艺术史”一点都不为过。宝马因此可以自豪地说,自己参与了整个现代艺术从20世纪到21世纪的跨世纪大发展之中,是现代艺术史的一部分。所以艺术其实没有绝对意义上的“懂不懂”的问题。在宝马第19辆艺术车身上,只有极其简单的色彩、圖案和英文元素,英文也只是浅显到俗的“FAST”。有人看了觉得好搞笑,这也能算艺术?但在现年85岁高龄的作者John BaIdessari的艺术生涯中,一直在着重表达一种深度的艺术幽默。如果你理解了,这就是艺术,如果你觉得真没劲,那它本来就啥也不是。

所以,艺术离我们很远,是人心与人心的距离;艺术又离我们很近,就是自己与自己的距离。