早期康复护理模式用于进展性脑梗塞患者的临床护理中的效果分析

李 红

(山东省淄博市桓台县马桥镇中心卫生院,山东 淄博 256405)

·临床护理·

早期康复护理模式用于进展性脑梗塞患者的临床护理中的效果分析

李 红

(山东省淄博市桓台县马桥镇中心卫生院,山东 淄博 256405)

目的探讨早期康复护理模式用于进展性脑梗塞患者的临床护理中的效果分析。方法选取2011年12月~2016年12月在我院神经内科治疗的进展性脑梗塞患者102例作为研究对象,将其随机分为两组,对照组采用常规护理模式,观察组采用早期康复护理模式,比较两组患者的护理效果、各项恢复指标、护理满意度。结果观察组护理有效率为94.12%,显著高于对照组的72.55%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理后NIHSS、ADL、FMA、HAMD评分均较对照组明显改善,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理满意度为96.08%,明显较对照组的80.39%提高,差异有统计学意义(P<0.05)。结论早期康复护理模式用于进展性脑梗塞患者的临床护理中效果显著,利于患者神经功能的早期修复,改善肢体运动能力和生活能力,提升护理有效率,具有积极的临床意义。

进展性脑梗塞;早期康复护理模式;临床护理;效果分析

进展性脑梗塞是临床常见和多发的脑血管疾病,以脑局部血液供应障碍,发生缺血缺氧,引起脑组织的缺血坏死。本病即使治愈后也可遗留不同程度的神经及运动功能障碍,对患者的日常生活和心理造成严重影响。临床研究显示,早期的康复护理对患者神经功能的恢复、改善预后、提高生活质量有重要的作用[1]。本研究进一步分析早期康复护理模式用于进展性脑梗塞患者的临床护理效果,现具体汇报如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2011年12月~2016年12月在我院神经内科治疗的进展性脑梗塞患者102例作为研究对象,将其随机分为两组。观察组51例,男30例,女21例,年龄49~76岁,平均年龄(63.1±6.2)岁,病程15~22 d;对照组51例,男31例,女20例,年龄51~79岁,平均年龄(62.7±6.8)岁,病程18~28 d;所有患者均符合进展性脑梗塞诊断标准,经CT或MRI检查确诊;所有患者均伴有不同程度偏瘫、失语、大小便失禁等,现处于康复期治疗;排除有明显意识障碍、病情不稳定、伴有其他脑部疾病者;比较两组患者的年龄、性别、病程、遗留功能障碍等,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组给予常规护理,按医嘱给予药物治疗,观察病情变化,常规康复指导等。观察组采用早期康复护理:①体位护理。本病患者早期对采用侧卧位,尽量避免仰卧位,每2h协助患者翻身1次,使患者处于良肢位;仰卧时,需上抬肩部,自然伸展上肢,手空心握拳,患肢下垫一软枕;侧卧时,拉出患肢以免受压,牵拉患肢,外旋前臂,掌心向上[2]。②肢体康复护理。一般待神经系统症状平稳48 h后开始锻炼,每天按摩患肢2次,15~20 min/次,从床上被动活动开始训练,逐步过渡到床上主动活动、坐起、下床站立、步行,并训练洗脸、更衣等日常活动,以增强患侧肌力,促进神经功能的修复,最终达到患侧动作协调[3]。③语言及认知康复护理。语言表达能力训练需在早期进行,从简单的弹舌、鼓腮、撅嘴等口腔训练开始,逐步过渡到单音节字发音、吐字、连音重复等,提高患者语言及认知能力[4]。④心理护理。多给予患者关心和鼓励,对于心理情绪低落、焦虑和抑郁程度较重的患者,给予针对性心理疏导,仔细观察患者的潜在需求,帮助患者排忧解难,使其感受到被尊重和被关怀,树立战胜疾病信心。

1.3 疗效判定标准

痊愈:症状及体征完全消失,NIHSS评分减少超过90%,运动及日常生活能力基本恢复正常;显效:症状及体征明显改善,NIHSS评分减少46%~89%,运动及日常生活能力明显改善,病残程度1~3级;有效:症状及体征有所好转,NIHSS评分减少18%~45%,运动及日常生活能力有所好转;无效:症状及体征无明显改善,NIHSS评分减少不足18%,运动及日常生活能力无明显好转[5]。

1.4 观察指标

采用神经功能缺损量表(NIHSS)评分评价神经功能、采用日常生活能力量表(ADL)评价生活质量,采用简式Fugl-Meyer量表(FMA)评价患者运动能力,采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评价患者心理状态;护理后记录两组护理满意度。

1.5 统计学方法

采用SPSS19.0统计学软件对数据进行处理,计量资料以“s”表示,采用t检验,计数资料以百分数(%)表示,采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

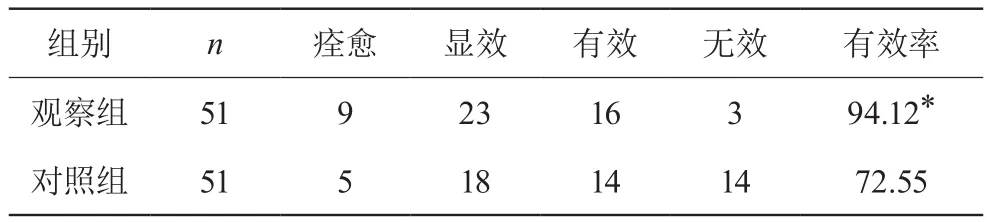

2.1 两组患者护理效果比较

观察组护理有效率为94.12%,显著高于对照组的72.55%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者护理效果比较(n,%)

2.2 两组患者护理后各项恢复指标比较

观察组护理后NIHSS、ADL、FMA、HAMD评分均较对照组明显改善,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者护理后各项恢复指标比较(±s,分)

表2 两组患者护理后各项恢复指标比较(±s,分)

注:*与对照组相比,P<0.05。

组别 n NIHSS ADL FMA HAMD观察组 51 10.23±3.3478.25±6.4360.87±10.038.59±4.21*对照组 51 15.61±5.72 60.47±7.0446.76±16.2413.95±4.55

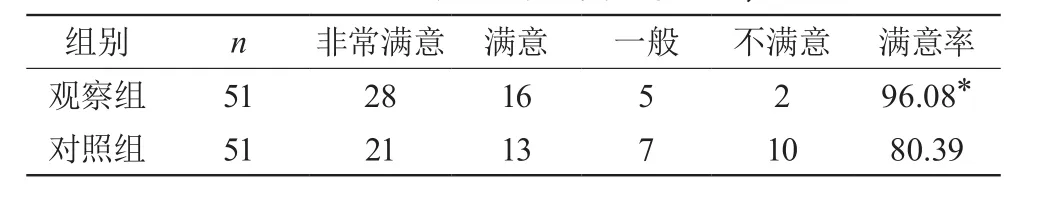

2.3 两组患者护理满意度比较

观察组护理满意度为96.08%,明显较对照组的80.39%提高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者护理满意度比较(n,%)

3 讨 论

脑梗塞发病后神经干细胞受到损伤,部分神经细胞损伤后不可再生,部分可分化生成新的神经细胞,达到神经系统的重建,促进神经功能的恢复。在此过程中,需要多方面的刺激,才能使神经功能日趋完善。早期康复护理即针对神经功能的修复特点,制定的一系列康复锻炼计划。其根据患者的具体病情出发,有侧重的、有区别的进行个体化护理,以促进患者身心的全面康复,达到修复神经功能,提高日常生活能力和运动能力的目的[6]。本研究结果显示,观察组护理有效率为94.12%,显著高于对照组的72.55%,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理后NIHSS、ADL、FMA、HAMD评分均较对照组明显改善,差异有统计学意义(P<0.05);观察组护理满意度为96.08%,明显较对照组的80.39%提高,差异有统计学意义(P<0.05)。充分证明早期康复护理模式用于进展性脑梗塞患者的临床护理效果确切,值得在临床推广使用。

[1] 陈 莉.早期康复护理模式在脑梗塞患者的临床护理中的应用[J].中国药物经济学,2013(2):633-634.

[2] 缪晓美.早期康复护理模式在脑梗塞患者的临床护理中的应用[J].实用临床护理学杂志,2017,2(6):11-14.

[3] 黎瑞仪,陈树娣,蓝小玲.早期康复护理在脑梗死患者中的临床护理效果观察[J].中国实用医药,2015,10(13):218-220.

[4] 阳淑莲.早期目标性康复护理对脑梗塞日常生活能力的影响[J].当代护士,2011(6):100-101.

[5] 宋洁茹.早期康复护理模式对脑梗塞的护理应用研究[J].中西医结合心血管病杂志,2016,4(18):97.

[6] 张桂英.探索早期康复护理应用在脑梗死患者中的护理效果[J].中同医学工程,2015,23(4):256-157.

本文编辑:刘欣悦

R473.5

B

ISSN.2095-6681.2017.03.45.02