精准扶贫工作机制探讨

——基于施秉县新光村扶贫实践

肖正中,陈 熹,杨秀春,谭 建

(1.贵州省烟草公司黔东南州公司,贵州 凯里 556000;2.贵州财经大学,贵州 贵阳 550003)

精准扶贫工作机制探讨

——基于施秉县新光村扶贫实践

肖正中1,陈 熹1,杨秀春1,谭 建2

(1.贵州省烟草公司黔东南州公司,贵州 凯里 556000;2.贵州财经大学,贵州 贵阳 550003)

以贵州省施秉县新光村扶贫实践与调研为基础,分析了当前新光村存在自然环境局限性、劳动力有效供给不足、教育程度较低和低保户贫困户比例大等现状问题,结合扶贫存在产业扶贫任重道远、全面建成小康社会任务艰巨、扶贫运行机制有待完善及农民内生动力亟待激发等主要问题,分别从政府管理、产业发展、人才培育及制度保障四个角度探讨了精准扶贫工作机制,以期能为实现新阶段精准扶贫目标提供借鉴。

精准扶贫;机制;新光村

反贫困是全世界面临的重大课题,消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义的本质要求。《“十三五”脱贫攻坚规划》提出“现行标准下农村贫困人口实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困”。党中央审时度势制定“精准扶贫、精准脱贫”的扶贫开发战略,为下一阶段扶贫开发工作提供基本遵循,也开拓了一条新的脱贫大道[1-2]。当前,贫困农村发生了较大变化,大量青壮年劳动力外出,一些村寨逐渐“空心化”,留守的村民文化水平和生产能力普遍较低,相对缺乏农业技术,贫困对象主要就是这些留守农民及家庭。结合施秉县新光村扶贫调研与实践,探讨贵州贫困地区精准扶贫工作中存在的问题与解决对策,以期为其他地区开展精准扶贫工作提供参考。

1 精准扶贫的内涵

我国政府长期致力于贫困消除,特别是改革开放以来,根据减贫形势的变化适时调整贫困治理策略,形成了精准扶贫的理论和制度体系。精准扶贫是粗放扶贫的对称,是指针对不同贫困区域环境、不同贫困农户状况,运用科学有效程序对扶贫对象实施精确识别、精确帮扶、精确管理的治贫方式。

2015年6月习近平总书记在贵州调研强调“扶贫开发推进到今天这么样一个程度,贵在精准,重在精准,成败之举在精准”。社会主义社会的一个基本价值取向,就是消灭资本主义制度下存在的剥削与两极分化,建设一个公平正义的社会,而“精准扶贫”既是缩小差距促进社会公平正义的需要,也是消除绝对贫困全面建成小康社会的内在要求。公平正义是人类社会永恒追求的理想和目标,是社会主义核心价值观的重要内容。“全面建成小康社会”核心在“全面”,“短板”仍是贫困人口。通过对贫困家庭和人口有针对性的帮扶,消除导致贫困的各种因素和障碍,增加自主发展的能力,达到可持续脱贫的目标,从而实现全面建成小康社会[3-5]。

2 新光村基本情况分析

新光村位于贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县白垛乡东北部,北与镇远县大地乡交界,西与马溪乡接壤,距乡政府20 km,距县城37 km,是云台山喀斯特自然保护区外缘区。该村共有244户960人,其中根据国家认定贫困户92户涉及342人。该村经济以农业为主,群众收入主要来源于烤烟生产、玉米、水稻等农作物和养殖业。

2.1 自然环境局限性

新光村耕地面积88.07 hm2,其中田40.50 hm2,土47.57hm2,户均0.32 hm2,人均0.09 hm2。按我国农村总人口(8.07亿人)计算,人均占有耕地0.16 hm2,新光村人均耕地远小于全国水平,人多地少的矛盾较为突出。同时,该村属于河流切割的亚热带喀斯特高原,无明显地表水资源,也未建成有效的灌溉水源和设施,工程性缺水问题较为严重。

2.2 劳动力有效供给不足

新光村目前总人数为960人,其中18~65岁劳动力601人。一方面,小型农机的推广应用,使生产力水平得到提升,劳动力需求无法有效满足,现有人口在家从事传统农业的效益过低,被迫外出务工,2016年统计外出496人;另一方面,受申报世界自然遗产项目成功的影响,县政府要求转移到以不破坏遗产地资源的相关农业生产活动,而目18~65岁常年在家人口数为105人,实际劳动力人数只占总人数的10.9%,基本上未接受现代职业教育。因此,新光村一方面存在人多地少的矛盾,另一方面又存在劳动力供给不足的问题。

2.3 教育程度较低

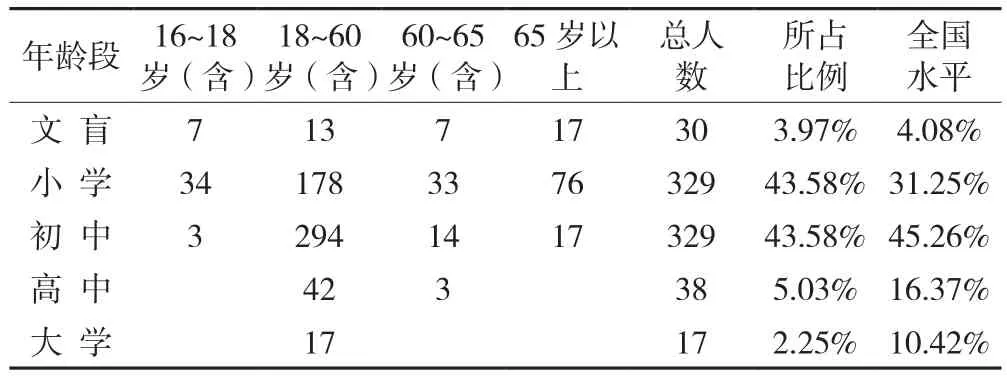

首先,新光村16岁以上人口共755人,文化程度如表1所示。由表1可以看出,与2010年相比,新光村2016年教育水平中高中、大学水平均仍远低于全国水平。远程教育虽然设施到村,受村集体经济以及管理的原因,群众喜闻乐见的传统文化和道德教育开展较少。职业教育开展不到位,现代服务业、电子商务等工作基本未启动。

表1 新光村16岁以上不同年龄段教育水平统计

2.4 低保户贫困户比例大

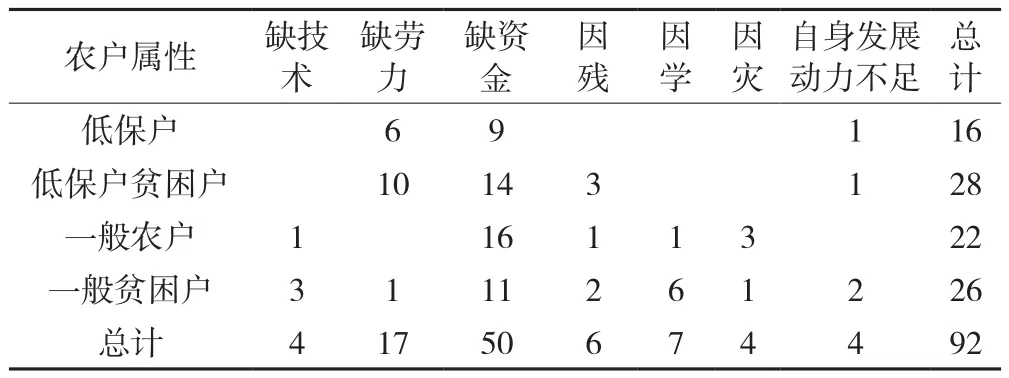

2016年全村年人均收入为9 915元,建档立卡贫困户农民人均纯收入3 028元。国家统计局对贫困户的划分现行标准为人均收入2 300元(2010年不变价)以下,新光村建档立卡贫困户92户中年人均收入超过2 300元有69户,脱贫率达到75%,贫困发生率由37.7%下降至9.43%。年收入低于2 300元共23户,占建档立卡贫困户数的25%。从贫困原因调查走访情况来看(如表2所示),92户中有50户是由于缺乏资金,17户缺劳力。从92户建档立卡贫困户资料来看,缺资金、缺劳力比例达到72.83%,是扶贫工作的重点。

表2 新光村贫困原因调查情况 (户)

综上所述,缺土和缺水等客观问题在新光村较为突出,加之受历史发展影响通讯和水利等基础设施落后,现代职业教育缺乏,群众基础教育薄弱,不仅体现为表层物质财富的不足,也存在着深层精神生活的缺失,贫困程度深,扶贫成本高,脱贫攻坚任务十分艰巨。

3 扶贫存在问题分析

3.1 产业扶贫任重道远

产业扶贫是以市场为导向,以经济效益为中心,以产业发展为杠杆的扶贫开发过程,是促进贫困地区发展和增加贫困农户收入的有效途径,是扶贫开发的战略重点和主要任务。目前新光村农户收入主要依赖于“一种两养”,种植业市场主体以烟草公司为主,养殖业由村能人带动成立了合作社,其他实体企业尚未落实。从烟草产业来看,通过与烟农签订种植收购合同,约定合同内烟叶全部收购,减少烟农市场风险;采取“烟草扶持一点、烟农自筹一点、政府帮助一点”的方式进行农业保险,降低自然灾害的影响;有效推广蚜茧蜂生物防治、有机肥推广和漂浮育苗应用等实用技术,家庭农场、种植大户和合作社服务等组织方式的推进,形成了“一基四化”的生产模式。烟叶种植产业扶贫虽取得了一定的成绩,但受产品计划的影响,对扶贫工作支持力度有限,带动效果不明显。主要问题有:

3.1.1 传统农业发展维艰 目前国际农产品价格已经低于国内,受粮食安全等宏观政策调控,存在着“天花板”情况,而农产品市场成本逐年上升,农民从事种植业的积极性不断降低,呈现出“70年不愿种、80年不会种、90年不想种”的农业新问题。当今社会信息化和市场化高度发展,传统农业要从解决温饱向产业致富转变,还存在一系列问题。

3.1.2 产业扶贫的认识不高 基层干部和贫困户认为产业扶贫回报期长,还受自然灾害、市场行情、疫病防控和技术指导等方面因素的制约,农民主动参与脱贫致富力度不够,积极性不高,有畏难情绪;也未从农业是基础的高度谋划,在统筹好经济性与安全性的基础上,推进现代农业的发展。

3.1.3 农业转型步伐较慢 一方面,龙头企业、产业基地和能人带动作用不明显,盈利能力不强,发展后劲不足,辐射带动作用有限,没有形成规模效应和集约经营,尤其是在延伸产业链,促进农民增收上思考不多。另一方面,由于基础设施保障不力,新光村主导产业不明显,没有形成区域发展和规模发展,产业集中度不高,带动农业转型力度有限。

3.2 全面建成小康社会任务艰巨

党的十八大报告首次正式提出全面“建成”小康社会是经济、政治、文化、社会和生态文明全面发展的小康社会。虽然目前在经济上取得了一定成绩,但新光村全面建成小康社会任务依然艰巨,表现在如下几个方面:

3.2.1 人均收入较低,农村贫富差距过大 根据脱贫

目标实现评估统计指标解释,2016年可按照年人均纯收入达到3 100元,目前新光村建档立卡贫困户人均纯收入3 028元,低于脱贫标准3 100元的有48户,占建档立卡贫困户总数的52.17%,与脱贫指标还存在差距。另外,山西农业大学经贸学院张建华先生提出的基尼系数简便计算方法,将新光村按户年收入分为13组,其基尼系数为0.846 2。目前新光村贫富差距相对较大,一方面是因为家庭外出务工人员越来越多,而对于固守传统农业的农民来说收入却增长缓慢。另一方面是由于低收入的农户家庭,大多不善于学习,不肯放开思路,只顾搞“本业”。这种文化层次的不同势必造成农村贫富差距的扩大。

3.2.2 教育水平有待提高 作为一个经济发展滞后的贫困村,虽然劳务输出已经成为新光村重要的收入来源,但由于职业技能和文化素质相对较低,导致收入无法提高。家庭监护不力,导致一定数量的留守儿童产生厌学、逃学和辍学现象,“读完初中去打工”成为多数年轻人的选择,甚至少数干部的宣传语。另外,由于经济贫困,也使得很多适龄儿童无法接受良好的学前教育。

3.2.3 农村老龄化、空心化问题突出 目前新光村留守老人的经济来源主要依靠子女供给和政府兜底予以解决,从生产劳动上获得收入比较有限,绝大多数留守老人基本丧失了高强度劳动能力,仅能从事种菜、养鸡、养猪等劳动强度相对较低、收入也较少的副业。当健康状况不允许他们再下地劳作时,一部分老人的生活质量下降就会成为必然。随着孝道观念的不断淡化及子女在外务工谋生压力加大,子女贴补缺乏稳定性和持续性,农村老人的经济收入更是捉襟见肘。大批青壮年外出务工,留守儿童的激增给在家留守的老人增加了学前儿童和低年级学生的教育压力,使得部分学生九年义务教育难以保证。

3.3 扶贫运行机制有待完善

贵州精准扶贫目前按照“党委主责、政府主抓、干部主帮、基层主推、社会主扶”的扶贫开发管理体制,新光村的扶贫也由之前的政府为主,转变到政府、社会和企业共同扶贫的运行机制,虽然有一定成效,但还存在如下问题。

3.3.1 贫困户精准识别有待提高 由于新光村大部分人外出务工,使得部分农户无法即时沟通了解情况,再加上农民收入渠道多杂小且难以核算,要把贫困家庭贫困程度进行排列和比较,再确定精准贫困户是一件困难的事情;受宣传和理解的原因,部分群众存在怕退出的心理。

3.3.2 资金使用欠精准 虽然目前政府把绝大部分扶贫资金审批权下放到县一级,但仍需要多个部门层层审批,存在资金超期滞留、不能即时到位等问题。比如今年春季大扶贫攻势期未及时发放,多数为秋后发放。

3.3.3 扶贫考核机制欠完善 在当前精准扶贫工作考核机制下,基层单位和干部职工压力大,不得不搞一些“短平快”的扶持项目,例如,资助几千块现金给贫困户,买点种猪种鸡帮助贫困户养几头猪几十只鸡以期尽快让其脱贫,而对其市场风险、长远发展和能力提升则难以顾及。考核基层精准扶贫工作不仅要有数量结果型标准,还需要质量过程型标准,例如,是否调动贫困群众积极性,赋予群众相应权利,以及扶持效果是否持久这样的考核标准。

3.3.4 扶贫新模式瞄准机制欠深入 瞄准机制需要细分贫困人口人群,精准把握不同情况,结合“五个一批”,通过不同渠道实现脱贫。

3.4 农民内生动力亟待激发

3.4.1 农民参与积极性不高 由于扶贫项目的选择权和决定权在县、乡镇级,村一级无项目和资金的自主权,贫困农户更没有决定权,至于政府投入多少资金,开展哪些具体项目,群众很少搞得清楚。很多项目到村组实施不下去,只有委托给种养大户来负责,至于结果如何则不愿管、不想管。扶持项目决定权不在贫困户,导致群众被动应付、事不关己、远远观望的心态在滋长。

3.4.2 精神心理文化缺失 除了经济上的困难以外,由于缺少对脱贫致富典型人物的宣传引导,贫困农户存在“等、靠、要”的思想,甚至还产生自卑、焦虑、封闭和嫉妒等不健康的心理状态。经济上的弱势使得他们在活动与交往中相对退缩,严重影响他们的社会适应能力和整体素质的提高,导致内生动力不足。

4 对策与措施

4.1 政府管理:系统设计,统筹推进

精准扶贫过程中,若政府参与其中过多、承担责任过多,贫困人口易对政府产生依赖性,使得扶贫缺乏效率,也不能实现持续脱贫。因此政府应通过系统设计,统筹大扶贫、大旅游和大数据资源,通过领导并激发社会组织去实现精准扶贫。通过由政府引导的方式将“政府扶贫”转变为“社会性扶贫”,实现政府领导的社会中多种资源与扶贫领域进行有机的衔接,解决政府有限能力角色的困境。比如农村医养融合发展的问题,可以通过保险业“公建社营”,扩大养老服务供给,积极探索居家、村委会和机构养老服务融合发展。精确设计瞄准贫困户的产业发展项目,将传统农业转移到旅游产业、水果和药材种植等现代山地特色生态农业,着力发展有机生态农产品,提高农产品质量和特色。借助电子商务平台,发展生态农产品电子商务,将生态农产品与外面的大市场有机联接起来,使生态农产品走出村寨,走进市场。借云台山申遗成功谋划大旅游,通过构建生态休闲旅游及观光农业产业带,统筹城镇化与现代农业发展,带动当地农民就近创业与就业,提高农户收入。建立“一村一平台”的互联网众筹平台,通过发动社会群众与企业参与到扶贫中,从而实现双赢。结合已有的“五主五抓”责任制和《贵州省大扶贫条例》,打好政策“组合拳”,打通政策落实“最后一公里”。

4.2 产业发展:功能细分,组织生产

结合当前贫困地区的产业发展现状、发展制约因素,产业发展应做到细分市场与功能划分相结合,既要“因地制宜”,更要构建形成产业链,提升组织化水平,注重产业配套服务,形成政府规划、市场主体、农户参与的良好发展模式。利用黔东南“有机”标签,突出品牌创建,以产业龙头企业为主体,建立特色农业产业技术物资服务平台,将扶贫产业项目与企业运营有效结合,并以“龙头企业+公司+产业基地+参与贫困主体”的形式,在尊重群众意愿的基础上,稳妥开展“三变”,促进农产品规模化种植、集约化经营、专业化分工和信息化管理,实现产业持续致富增收的目标。按照“户户有增收项目、人人有脱贫路子”的思路,既让产业和项目直接覆盖,也积极探索“特惠贷”和产业扶贫资金量化后注入融资平台,使群众享受固定收益来实现间接覆盖。加大财政涉农资金的整合力度,向贫困村、贫困户和扶贫产业聚集。注重培育合作社、生产大户、龙头企业,提供农业产业服务机会,拓宽贫困群众就业机会。

4.3 人才培育:技能培训,抓住重点

目前农村存在着人均占有耕地较低,但由于大批青壮年外出务工,又使得农村劳动力实际平均每人耕种面积较高,从而导致耕种效率降低。因此,这种“人多地少,人少地多”并存的矛盾需要通过提高教育水平,加强技能培训,引导新生代农民工转为职业农户,通过农业与服务业融合发展,实现内生性脱贫。

通过加大基础教育投资,对贫困子女上学、寄宿和饮食等方面给予生活补助,减轻贫困家庭经济与心理负担。对于那些孤苦无依、生活困难的空巢老年人,以自然村寨为单位,在集中养老和居家养老的基础上,探索增加“居家+上门服务”模式,既方便老人,又推动农村留守妇女的就业。通过采取有效措施,吸引和鼓励外出务工人员回到家乡就业创业,激活贫困地区经济活力,提高生产效率。将一部分扶贫资金用于农村实用技术方面的培训工作,一方面提高贫困农户转型生产的能力,另一方面可提高外出务工人员素质来增加收入,阻止贫困代际传递。

贫困村组织是落实国家和省市各种扶贫和发展政策、项目的具体责任主体。要解决精准扶贫落实难和效果差问题,就要紧紧抓住村组干部和带头人这两个重点工作对象。首先结合群众意见,充分发挥民主制度,选用群众信服、党性强、服务意识高且有敢干事能干事的党员干部,建立好基层组织。其次给予专项资金或产业重点扶持的方式积极培育贫困村脱贫带头人,鼓励其带动示范作用。

4.4 制度保障:完善机制,稳健发展

建立相对科学和易操作的赋权考核机制;通过一些简化的关键指标考察群众主动参与精准扶贫和使用相关权利的综合情况,例如贫困人口参与率、建议率、扶贫项目申报率、扶贫资金留滞率、反馈率等类似指标,反映精准扶贫中的赋权情况;建立农村担保征信体系,为银行业金融扶贫提供有效保障,在互保、联保和第三方担保等方式的基础上,扩大农村贷款有效担保范围,将不违反现行法律规定,财产权益归属清晰,风险可控的各类动产、不动产和权益纳入担保实践,通过充分激活农村担保资源,改善农村贷款“担保难”的现状,推动农民创业;积极培育第三方评估力量,改革脱贫攻坚监督管理体系;注重脱贫绩效的可持续性,增强贫困人口的内生脱贫能力。

[1] 汪三贵,刘 未.“六个精准”是精准扶贫的本质要求──习近平精准扶贫系列论述探析[J]. 毛泽东邓小平理论研究,2016,(1):40-43,93.

[2] 王国勇,邢 溦. 我国精准扶贫工作机制问题探析[J]. 农村经济,2015,(9):46-50.

[3] 左 停,杨雨鑫,钟 玲. 精准扶贫:技术靶向、理论解析和现实挑战[J]. 贵州社会科学,2015,(8):156-162.

[4] 葛志军,邢成举. 精准扶贫:内涵、实践困境及其原因阐释——基于宁夏银川两个村庄的调查[J]. 贵州社会科学,2015,(5):157-163.

[5] 黄承伟,覃志敏. 我国农村贫困治理体系演进与精准扶贫[J].开发研究,2015,(2):56-59.

(责任编辑:朱 蓓)

Discussion on the Mechanism of Poverty Alleviation—Based on Poverty Alleviation Practice in Shibing County Xinguang Village

XIAO Zheng-zhong1,CHEN Xi1,YANG Xiu-chun1,TAN Jian2

(1. Guizhou Provincial Tobacco Company Qiandongnan Branch, Kaili 556000, PRC; 2. Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550003, PRC)

Based on the practice of poverty alleviation Shibing County Xinguang Village, we analyzed the existing problems such as the natural environment limitations, lack of effective labor supply, low education level and high proportion of low income poor households, with the problem of the arduous tasks of industry poverty alleviation, completing the process of building a moderately well-off society in all aspects, the operational mechanism of poverty alleviation needs to be improved and the internal dynamics of farmers need to be stimulated, the paper probes into the working mechanism of precision poverty alleviation from four angles, such as government management, industry development, personnel training and institutional guarantee, so as to provide reference for the realization of the goal of poverty alleviation in the new stage.

precision poverty alleviation; mechanism; Xinguang village

F323. 8

:A

:1006-060X(2017)06-0098-04

10.16498/j.cnki.hnnykx.2017.006.029

2017-04-25

贵州省哲学社会科学一般项目(13GZYB29)

肖正中(1977-),男,土家族,贵州沿河县人,硕士,主要从事烟草供应链管理研究。