力学处2016年度重点项目结题审查情况简要介绍

詹世革张攀峰 白坤朝 王建山

(国家自然科学基金委员会数理科学部,北京100085)

科学基金

力学处2016年度重点项目结题审查情况简要介绍

詹世革1)张攀峰 白坤朝 王建山

(国家自然科学基金委员会数理科学部,北京100085)

对2016年度国家自然科学基金委员会数理科学部力学科学处结题的12项重点项目结题审查情况进行了简要介绍.给出了12项2016年度结题重点项目清单以及经评审专家组讨论形成的结题审查评价意见.

国家自然科学基金,力学,重点项目,结题

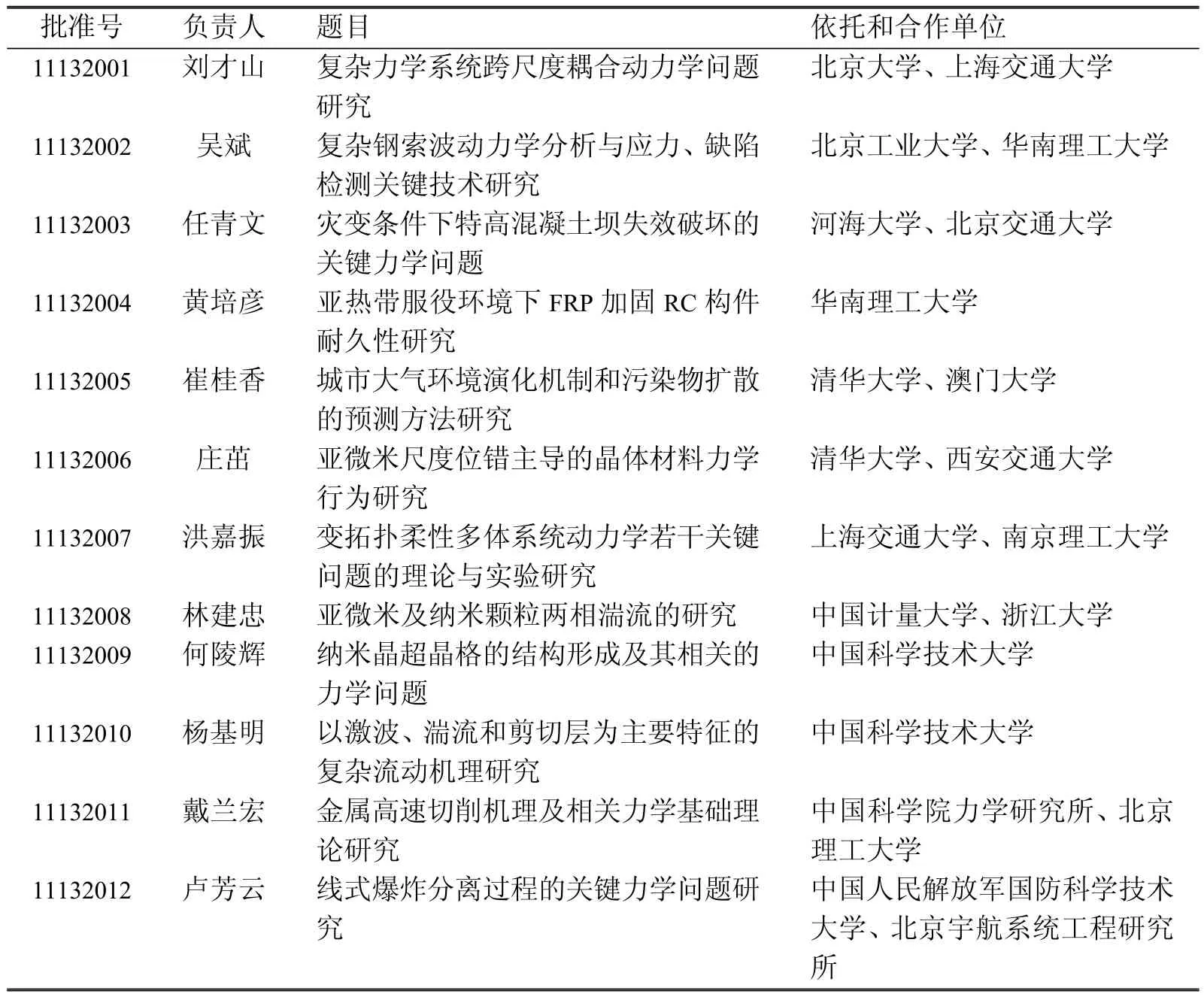

按照《国家自然科学基金重点项目管理办法》的有关规定:自然科学基金委应当自收到结题材料之日起90日内,组织同行专家对重点项目完成情况进行审查.为了促进重点项目之间的交流,加强对比,提高效率,数理科学部于2017年2月23日至24在北京召开会议组织专家对2016年度结题的重点项目进行了集中审查,审查采取分学科进行的方式.力学科学处共对12项重点项目进行了结题审查(见表1).各项目负责人就研究计划的完成情况、取得的成果及水平、以及人才培养和国际合作与交流的成效等进行了汇报.评审专家进行了认真讨论,形成了结题审查专家组评价意见.

基于专家组的评价意见,下面将这12个结题项目在执行期间所取得的主要研究成果介绍如下:

1 复杂力学系统跨尺度耦合动力学问题研究(负责人:刘才山)

(1)提出了恢复系数与碰撞相对速度呈-1/6幂次标度率关系.该理论结果对发展DEM技术和多体系统碰撞动力学算法具有重要的应用价值.

(2)将力--位移材料本构模型转换为力--能量关系,建立动量--冲量一阶微分关系,提出了处理多点瞬时碰撞问题的LZB方法,并将该理论拓展应用到线、面碰撞问题当中.为解决复杂摩擦碰撞问题提供了简洁有效的分析方法和数值计算技术.

(3)利用尺度放大效应,研究了圆柱形弹性体的滚动摩阻问题.提出了滚动摩阻与角速度平方呈线性关系的黏性滚动摩阻理论.

表1 2016年度力学科学处结题重点项目清单

(4)在多尺度动力学问题的几何约束化方法、干摩擦内在破坏机理、散体介质的力学性质等方面也开展了卓有成效的研究.

(5)所发展的多点碰撞动力学理论以及其它部分研究成果应用于我国重大航天工程的研发当中,起到了重要的技术支撑作用.

2 复杂钢索波动力学分析与应力、缺陷检测关键技术研究(负责人:吴斌)

(1)发现了钢索中超声导波传播的3种新现象,包括:能量迁移、振荡传递、频带缺失(陷频)及其漂移;发展了任意截面螺旋波导频散理论,提出了半解析-等几何计算新方法,揭示出导波频带缺失及其漂移的内在机理.

(2)提出了基于导波陷频的钢索应力测量新原理,研制出柔性磁致伸缩导波检测传感器和仪器,在钢绞线结构中进行了原理实验验证,给出了应力表征的新参数——陷频特征频率与旁侧峰值比.

(3)研究了磁化全程的磁弹应力检测灵敏度分布问题,得到了“胺潜ズ痛呕跫戮哂凶钣帕槊舳?’的结论;研制出基于高功率脉冲充放电电路的磁弹检测仪,给出了斜拉索力表征新参数——退磁曲线面积,并应用于斜拉桥索力监测.

(4)提出了磁、声一体化传感器的优化设计方法,研究了结构一体化、共源励磁和同步检测等技术;研制出可实现导波、磁弹和漏磁3种信号同步检测的磁、声一体化检测传感器和样机.

(5)解决了励磁参数与隧道磁阻元件工作特性的优化匹配问题,研制出高灵敏度的漏磁检测传感器;提出了隧道磁阻双环检测方法,研制出相应仪器并应用于国防某特型钢索的缺陷检测.

3 灾变条件下特高混凝土坝失效破坏的关键力学问题(负责人:任青文)

(1)开展了含初始缺陷混凝土材料力学特性的静动态试验、细观层面的理论分析和数值模拟,揭示了含初始缺陷混凝土静动态力学性能的变化规律.

(2)发展了静动力荷载作用下,考虑非均匀性的混凝土开裂分析的有限元方法.提出了满足防渗要求的混凝土坝开裂判据.

(3)建立了完整的近场动力学算法体系,实现了高混凝土坝渐进破坏全过程的近场动力学模拟;发展了基于比例边界有限元的大坝地震响应分析方法.

(4)提出了破坏表征系数,用以判别结构整体破坏的模式并表征结构整体破坏的最大弹性变形能原理.

(5)构建了考虑混凝土细微观结构的近场动力学分析模型,该模型适用于从水泥水化产物、骨料和砂浆界面、以及混凝土材料和结构等多层次多尺度的力学行为分析.

(6)实现了考虑渗流与应力耦合的水力劈裂过程数值模拟,揭示了热力耦合分析中开裂对混凝土导热系数的影响规律.

4 亚热带服役环境下FRP加固RC构件耐久性研究(负责人:黄培彦)

(1)提出了湿热环境中FRP加固RC构件环境疲劳/耐久性的加速实验方法,研制和集成了湿热环境与(随机)疲劳载荷耦合/共同作用下FRP加固RC梁的疲劳/耐久性加速实验平台,实现了各种湿热环境下FRP加固RC梁的耐久性实验.

(2)建立了疲劳载荷下考虑湿热环境影响的碳纤维薄板-混凝土界面的粘结-滑移模型,提出了环境与载荷共同作用下加固梁的疲劳方程及其寿命预测方法.

(3)提出了温度与腐蚀环境中FRP加固RC梁环境疲劳/耐久性的加速实验方法,发展了温度、腐蚀环境与疲劳载荷共同作用下FRP加固RC构件环境疲劳/耐久性加速实验方法与技术,研制了温度、腐蚀环境模拟与控制系统.

(4)提出了恒载以及变幅动载下FRP加固RC构件的亚热带自然环境暴露实验方法,研发了相应的实验装置,建立了自然环境暴露实验场,成功地对CFL加固RC梁实施了动静载下的自然暴露实验.

(5)将上述研究成果应用于桥梁结构新材料“钢纤维聚合物结构混凝土”的研发,提出了该新材料的抗疲劳/耐久性设计新方法,并成功地应用于两条高速公路的三座特大桥上部结构的设计和施工,取得了良好的经济和社会效益.

5 城市大气环境演化机制和污染物扩散的预测方法研究(负责人:崔桂香)

(1)揭示了城市复杂下垫面流动结构与动、热特性及演化机制,分别在中性和稳定分层条件下,通过流动结构与污染物扩散特性分析,提出了三维环境流动的五种流型分类和对应的标量扩散规律,发展了大涡模拟近壁模型.

(2)提出了多层嵌套中尺度大气模式与自主研发的城市微尺度精细大涡模拟耦合模拟新方法,通过内外湍流脉动分区方法构建了耦合界面的湍流条件.

(3)基于欧拉--拉格朗日轨道模型混合方法,考虑湍流流动各向异性,建立了拉格朗日积分时间尺度参数的计算模型,使得模型参数由经验计算变为理性确定,改进了宽粒径尺度污染物颗粒输运计算的速度关联矩模型.

(4)提出了植被流动分层结构模型,指出植被冠层底部由圆柱尾流结构主导,顶部由冠层剪切结构和尾流结构共同主导,从而发展给出新的植被阻力冠模型及植被大涡模拟方法.

(5)建立了精细大涡模拟多尺度多物理过程的耦合模拟系统,分别针对北京海淀宝联小区交通污染、奥林匹克森林公园环境等算例,成功实现了城市小区跨尺度耦合模拟,所得风速、风温和污染物浓度等与监测数据一致.

6 亚微米尺度位错主导的晶体材料力学行为研究(负责人:庄茁)

(1)提出了离散-连续晶体塑性的理论模型,发展了三维位错动力学与有限元耦合计算方法,揭示了亚微米尺度晶体的塑性变形机理.这一有效的方法对于研究位错机理为主导的微纳米材料和器件的变形具有重要的价值.

(2)揭示了亚微米单晶柱中以位错演化为主导机理的变形尺寸效应,应变突跳现象和应变硬化机制,揭示了含涂层亚微米单晶柱中截获位错密度的演化规律并发展了预测含涂层单晶柱力学响应的理论模型.

(3)提出了低应变循环加载用于原位诊断、消除了微纳尺度单晶体内缺陷的技术.提出了亚微米单晶体的循环滑移不可逆模型,建立了理论模型成功预测了位错匮乏的临界条件.

(4)在连续介质力学的理论框架下引入实验和位错动力学的模拟结果,建立了以位错演化为主要机理的晶体塑性理论模型,揭示了从微米到亚微米的三个尺寸效应机制.

(5)针对锡单晶、镁单晶等几种亚微米材料的尺寸效应,变形机制和位错形貌开展了实验研究,揭示了一些新的变形机制和模式.

7 变拓扑柔性多体系统动力学若干关键问题的理论与实验研究(负责人:洪嘉振)

(1)从兼顾模型精确、算法稳定且高效的角度,在对比各种接触碰撞模型的优缺点的基础上,提出了采用接触碰撞附加约束模型确定碰撞参数的方法,分析了方法的优越性.

(2)将数字图像测试技术引入接触碰撞动力学响应测试,测量碰撞过程中的全场动态应变和全场速度响应,通过实验验证了所用附加约束模型的有效性.

(3)针对变拓扑小变形柔性多体系统动力学全局仿真的多尺度问题,分别提出了时空维度的多变量方法和分段多变量方法.

(4)在大变形刚柔耦合动力学建模方面,从有效减少柔性体自由度的角度,提出了单元递推组集大变形柔性梁建模方法和改进型大变形板/壳共旋坐标法.

(5)对大规模大变形变拓扑柔性多体系统接触碰撞问题,借鉴计算机图形学的思路,提出了点面接触加边边接触的形式;通过连续碰撞检测方法,基于加速度的步长控制,提高了仿真效率.

8 亚微米及纳米颗粒两相湍流的研究(负责人:林建忠)

(1)建立了将凝并系数用泰勒级数展开的矩方法,该方法适用于颗粒因湍流而产生凝并、破碎、凝结和晶核化的流场,适合于求渐进解,可用于研究颗粒自保持性,适用于多种动力过程和多模式情形.

(2)提出了在Smoluchowski平均场理论框架内采用双变量模型对颗粒数浓度以及颗粒表面积浓度同时追踪描述的新方法和用以描述化学反应颗粒生成、凝并增长以及烧结等动力学事件的双变量积分矩方法.揭示了在结晶成核、凝并以及浓缩存在条件下的连续相和离散相间的传质机理.

(3)研究了纳米颗粒双峰分布的变化特征和控制机制,更正了赫尔辛基大学Hussein教授等以单纯总颗粒数为标准的判定方法,为解决纳米颗粒环境标准的制定问题提供了依据.

(4)获得100至800纳米的颗粒在弹性力、范德华力和阻力作用情况下,撞击平板后的附着效率.发现总碰撞效率随着粒径和两颗粒尺度比的增加而减小,当克努森数增加时,颗粒相互作用和水动力作用使颗粒更难凝并.

(5)发现当流量保持不变时,在低颗粒体积分数情况下,较大颗粒容易引发转捩,但是当颗粒体积分数超过一临界值时,较大颗粒却会延迟转捩.发现随着颗粒量增加,不稳定波数的区域减小;随着斯坦顿数和克努森数减小,临界雷诺数增加,小扰动的不稳定区域减小.

(6)用快速颗粒物粒径谱仪对杭州连续灰霾天和灰霾消退过程进行监测,分析了颗粒浓度变化和粒径谱分布特征.用颗粒物动态演变模型,通过最优化算法得到颗粒沉积率和排放率随粒径的分布并计算了颗粒排放因子.

9 纳米晶超晶格的结构形成及其相关的力学问题(负责人:何陵辉)

(1)基于全原子模拟揭示了配体修饰纳米晶相互作用的基本规律,发现配体分子的主导作用,量化了配体长度与晶粒尺寸比对相互作用各向异性的重要影响.

(2)在连续介质框架下提出了与变形耦合的配体介质相互作用理论模型,分别归纳了介质连通或非连通以及可压缩或不可压缩条件下的相互作用特征.

(3)采用粗粒化布朗动力学模拟对硫醇修饰纳米晶二维超晶格的形成机制作了合理的解释,分析了离散团簇和分形状结构的形成原因,提出了大尺寸膜状结构的形成条件.

(4)通过全原子模拟阐明了纳米晶尺寸和配体长度对三维纳米晶超晶格晶粒间距的调控作用,在此基础上提出了配体修饰纳米晶相互作用多体效应的定量表征方法,并量化了纳米晶尺寸和形状以及配体长度等对三维纳米晶超晶弹性性能的影响,发现了弹性模量在拉伸和压缩过程中的不对称性.

(5)发展了一种新的二维纳米晶超晶格粗粒化模拟策略,首次实现了其拉伸行为的全过程模拟,预言了非线性弹性变形、塑性流动以及断裂破坏等力学现象.

10 以激波、湍流和剪切层为主要特征的复杂流动机理研究(负责人:杨基明)

(1)研究了超声速湍流边界层流动在速度梯度不变量空间的拓扑结构演化和可压缩效应的影响.研究表明:拓扑结构的平均演化受压缩性的影响显著;可压缩性会增强湍流的耗散,流体膨胀时通常比压缩时耗散更强.

(2)研究了钝头体反向喷流与超声速来流的复杂相互作用.研究表明:射流结构受到回流区压力的影响而呈现出非定常的演化;锥形剪切层对整体流动有着重要的影响;不稳定流态和稳定流态的主导模态分别为反对称和轴对称结构;提出了相应的反馈模型,定量地预测了两种流态下的主导频率.

(3)通过对高超声速第IV类激波-激波干扰非定常演变过程的计算模拟以及实验观测,发现流动的非定常性对入射激波角极其敏感;揭示了剪切、压缩及热力过程之间的内在联系;对带凹腔钝头体的激波干扰情形发现了高频前后振荡和低频上下振荡两种不同的振荡模式.

(4)开展了高超声速进气道激波振荡研究,高时间分辨率的流场展示了高背压引起的进气道激波振荡周期内波系的演化过程.研究表明:节流引起的背压非定常流动与激波/边界层干扰的耦合作用是影响激波振荡的流态和频率特性的关键因素.

(5)开展了V形钝化前缘的激波干扰特性研究.研究发现:高超声速来流条件下,V形钝化前缘不仅会出现多种复杂的波系干扰结构,而且局部热流会出现数量级的上升,达到与第IV类激波干扰相当的程度;此外,传统的加大钝化半径的方法反而可能会恶化局部热流.该成果可望为将来新型高超飞行器研究提供关键基础支撑作用.

11 金属高速切削机理及相关力学基础理论研究(负责人:戴兰宏)

(1)建立了高速切削模拟实验平台及瞬态测试系统,包括基于材料试验机和霍普金森压杆技术的实验装置、高速切削红外测温系统,实现了对整个切削区域的三维应变场精确测量.

(2)开展了高速切削实验研究.分析了自由切削和约束切削两种状态下的切削机理,重点分析了切屑宏微观结构演化、工件加工表面完整性、主剪切区温度变化规律、切屑变形场和约束程度对工件加工表面质量的影响等.

(3)开展了高速切削理论的建模和机理分析研究.建立了金属高速切削的力学模型,通过失稳分析得到了切屑流动从连续状向锯齿状失稳的临界判据,在很广的速度范围内实现了切屑锯齿间距的理论预测.

(4)开展了高速约束切削理论模型的建立和机理分析研究.建立了表征约束切削变形场的剪切应变解析表达式、约束切削力学模型和剪切带间距预测模型,得到了约束切削热塑性流动失稳判据和剪切带间距解析表达式,预测结果与实验吻合.

(5)开展了高速切削的多尺度模拟研究.采用分子动力学模拟、相场有限元模拟、物质点和边界元耦合模拟方法,实现了单晶铜、多晶铜非晶合金、Ti-6A l-4V合金等材料的切削模拟,得到了切削力、温度以及微结构演化结果.

12 线式爆炸分离过程的关键力学问题研究(负责人:卢芳云)

(1)提出了基于惯性释放和等效裂纹技术的结构分析方法,获得了火箭飞行过程中线式爆炸分离装置更真实的受载情况;在此基础上提出了非对称结构内部爆炸能量分配的分析方法,解决了爆炸分离过程能量分配机理分析的难题.

(2)将材料损伤概念引入保护罩抗爆炸响应过程分析,结合结构中应力波传播过程分析,揭示了保护罩的损伤破坏机理,提出了保护罩材料的选型原则,更新了原有设计思想.

(3)发展了系列材料动态断裂性能测试和分析技术,提出了模拟动态裂纹的“加料”有限元方法,获得了分离板的裂纹起裂、发展和结构断裂、碎片飞散的全过程物理图像;提出了悬臂梁剪切冲击分析模型,揭示了滑移爆轰作用下分离板碎片带的剪切破碎机理.

(4)开展了爆炸分离过程影响因素敏感性分析,建立了分离碎片飞散参数与影响因素之间的显式函数关系,并得到了碎片速度的概率分布,支撑了爆炸分离过程的安全性设计.

(5)将材料动态力学参数纳入爆炸分离装置的设计中,形成了更科学系统的设计思想;构建了考虑爆炸分离过程物理机制的线式爆炸分离装置设计软件.

A BRIEF INTRODUCTION OFCOMPLETED KEY PROGRAM PROJECTSON MECHANICS IN 2016

Zhan Shige1)Zhang Panfeng BaiKunchao Wang Jianshan

((DepartmentofMathematical&PhysicalScience,NationalNatural Science Foundation ofChina,Beijing 100085,China)

The paper briefl introduced the completion and evaluation of 12 NSFC key program projects onmechanics in 2016.The projects listand theevaluation assessmentsprovided by expertcommitteehavebeen given in detail.

NSFC,mechanics,key program project,completion and evaluation

10.6052/0459-1879-17-250

本文于2017-07-07收稿.

1)E-mail:zhansg@nsfc.gov.cn

詹世革,张攀峰,白坤朝,王建山.力学处2016年度重点项目结题审查情况简要介绍.力学学报,2017,49(3):968-972

Zhan Shige,Zhang Panfeng,BaiKunchao,Wang Jianshan.A brief introduction of completed key program projectsonmechanics in 2016.Chinese JournalofTheoreticaland Applied Mechanics,2017,49(3):968-972